小实验 大道理

——“静电现象”实验开发行与思*

王秀玲 吴小兵

(江苏省灌南县初级中学 江苏 连云港 222500)

小实验大道理

——“静电现象”实验开发行与思*

王秀玲 吴小兵

(江苏省灌南县初级中学 江苏 连云港 222500)

从“静电实验”的实验困难入手,通过对静电实验的开发与整合,在此基础上进行再设计,优化教学过程.通过案例中呈现的小实验,反思把握教材的3层境界、课程资源开发的另一种角度和相应的学生观.

静电 实验 教材 反思

一线教师在教学过程中通常会遇到“三难”.一是教材处理难.教师对于教材的体系,编者的编写思路、意图把握不准,教学实践中偏差较大.二是资源开发难.教师常会抱怨地区差异大,开发途径少,课程资源开发难等客观情况.三是深度加工难.教师缺少深度加工整合的能力,即使有了一些优秀的资源,也很难把资源捏合成一个整体.

在初中物理教学中,静电实验也颇有难度.其一,受天气影响较大.如果空气潮湿,湿度大,实验很难成功.其二,实验操作难.同一套器材,不同的摩擦方法,往往可能产生不同的现象.本文以2016年苏科版教材“静电现象”[1]为例,谈一谈基于静电现象的实验开发、设计以及在此基础上对“三难”的一些思考.

1 设计

1.1趣味实验引入课题

教师演示一组有趣的实验引入新课,激发学生的兴趣.

实验一:变弯的水流.如图1所示,将一个饮料瓶从中间截去一半,瓶盖处戳一个小孔,使一根短的细管(如黄芪精的吸管)能紧凑穿过.演示时将此瓶倒置于铁圈中.瓶的正下方放置一个水槽,此时向瓶的上方加水,可以形成较为稳定的细细水流.用摩擦后的玻璃棒或橡胶棒靠近,水流会发生明显的弯曲.为了便于学生观察,可以以蓝色物体作为水流的背景.

图1 变弯的水流

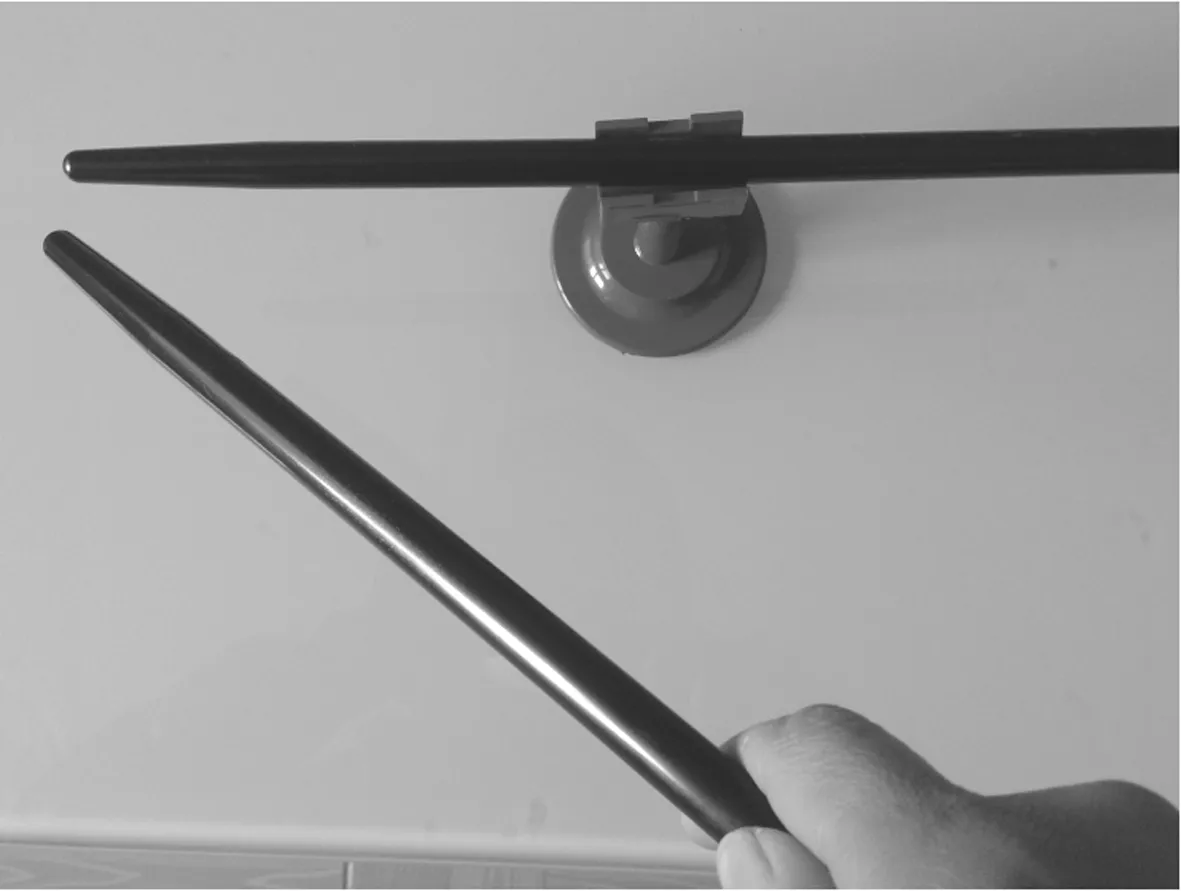

实验二:听话的泡沫棒.如图2所示,右手戴上一次性薄的塑料手套,左手拿一根L型的泡沫棒,两者反复摩擦后,将L型泡沫棒置于一个旋转支架上.手套靠近摩擦的一端,会发现泡沫棒跟着手的移动旋转起来.L型泡沫棒来源于牛奶箱中的包装泡沫,选取L型而不是直棒型,是为了便于学生观察泡沫棒的旋转.

图2 听话的泡沫棒

一组实验引入,迅速吸引了学生的注意力,激发了学生的兴趣.由于器材来源简单,全体学生跃跃欲试.“你们想知道其中的原因吗”,引出本节课题.

1.2实验比较建立概念——摩擦起电

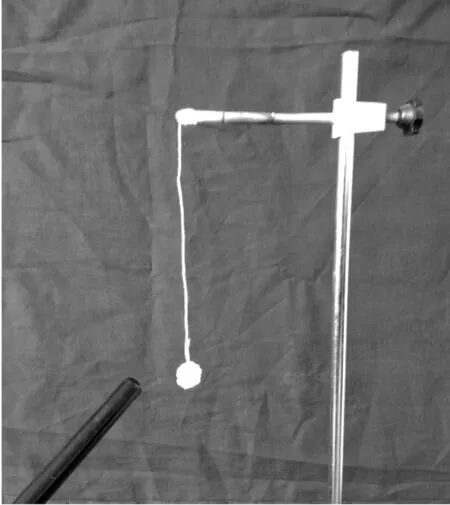

如图3所示,将一不带电的泡沫小球悬挂于铁架台上,用一根不带电的玻璃棒去靠近小球,接着将玻璃棒与丝绸摩擦过后再去靠近小球,学生观察实验现象.

图3 带电体靠近小球

学生活动一:教师通过PPT对学生进行如下实验指导.将与面巾纸摩擦的吸管、与丝绸摩擦的玻璃棒、与毛皮摩擦的橡胶棒、与黄布摩擦的刻度尺在摩擦前后分别靠近细小纸屑,观察现象.每一小组只分发一种器材,完成4个实验当中的1个.根据教师演示实验及学生分组实验,在比较现象的基础上,学生很自然地得出“用摩擦的方法可以使物体带电即摩擦起电”,并且能够得出“带电体可以吸引轻小物体”这两个结论.

1.3自主探究获得新知——同种电荷

教师边给出问题边取出两根玻璃棒(或两根橡胶棒),展示器材的同时通过信息快递告诉学生“在物理学中,用同样的方法,使同样的物体带上电,我们就说它们带的是同种电荷”.教师提出问题,带同种电荷的物体相互靠近,会产生什么现象?

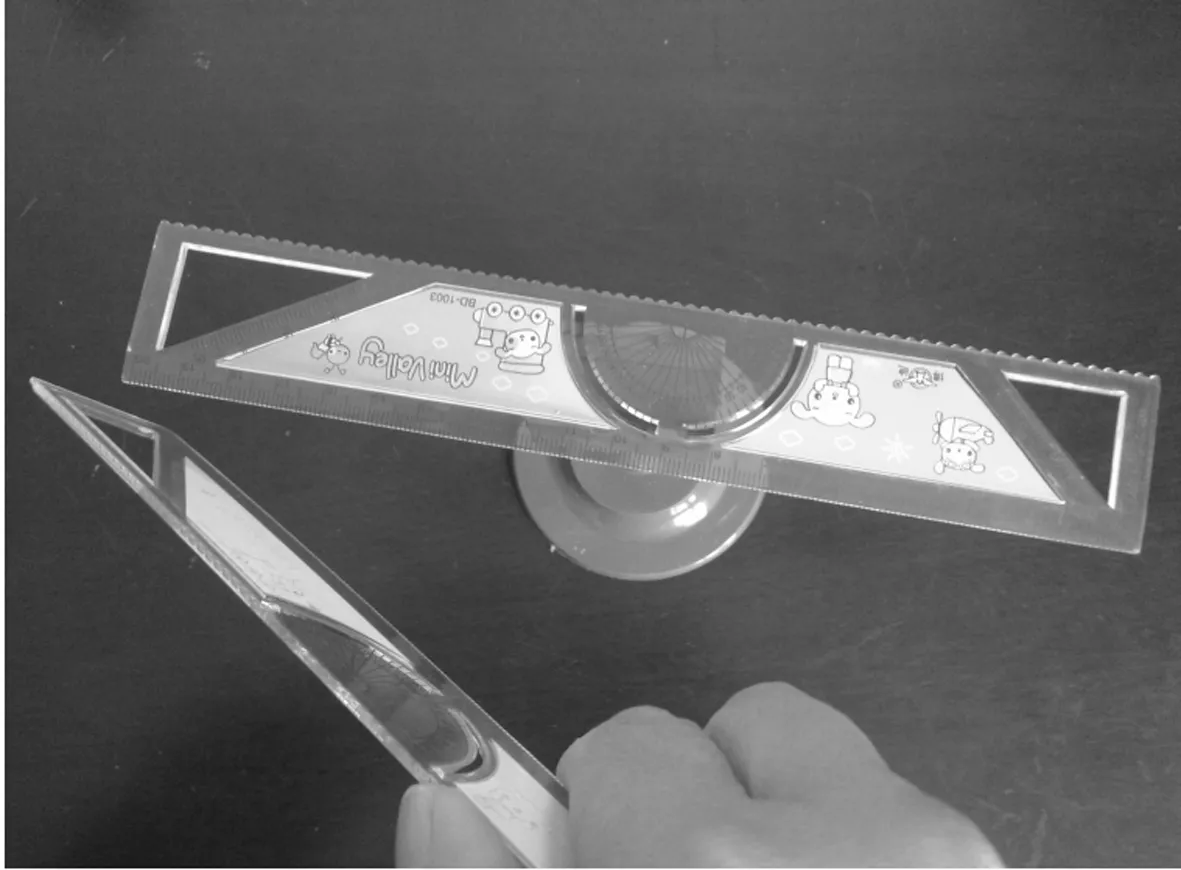

学生活动二:每一小组利用桌面上提供的器材,设计实验方案,分组实验,观察现象.通过各个小组的展示,如图4至图7所示,学生很容易归纳出“同种电荷相互排斥”这一结论.

图4 与面巾纸摩擦的吸管

图6 与毛皮摩擦的橡胶棒

图7 与黄布摩擦的刻度尺

1.4再实验再探究——异种电荷

学生活动后,自然过渡到下一个问题:既然玻璃棒1与玻璃棒2(橡胶棒1和2,粗吸管1和2,刻度尺1和2)带同种电荷,靠近时相互排斥,那么它们(指玻璃棒、橡胶棒、粗吸管及刻度尺)带的是不是都是同种电荷呢?

提出问题后,学生分析得出,只要把它们两两靠近,观察是否相互排斥即可,同时分析得出上述4种材料两两相互组合后出现的组合方式,即“玻璃棒与橡胶棒”“玻璃棒与粗吸管”“玻璃棒与刻度尺”“橡胶棒与粗吸管”“橡胶棒与刻度尺”“粗吸管与刻度尺”6种组合方式.将学生重新组合,1,3,5排的学生带着自己的器材向后转,与后面的小组组合成新的一组(4人一组),设计形成如图8所示的5种组合.

图8 小组组合方式

学生活动三:小组前后排重新组合,利用桌面上的器材,设计实验并进行实验,并将本组实验现象填入设计好的图表中(图8).

在学生活动三中,既有排斥现象也有吸引现象.根据活动二的结论“同种电荷相互排斥”,学生很容易得出“刻度尺(与黄布摩擦)所带的电荷与玻璃棒(与丝绸摩擦)所带的电荷是同种电荷;粗吸管(与面巾纸摩擦)所带的电荷与橡胶棒(与毛皮摩擦)所带的电荷是同种电荷”.通过信息快递告诉学生,“一种与用丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电荷相同,称为正电荷;一种与用毛皮摩擦过的橡胶棒所带的电荷相同,称为负电荷.”进一步分析得出:玻璃棒(与丝绸摩擦)和刻度尺(与黄布摩擦)带正电,橡胶棒(与毛皮摩擦)和粗吸管(与面巾纸摩擦)带负电.根据实验现象,结合分析,归纳得出“异种电荷相互吸引”这一结论.活动三结束后,引导学生判断带负电的粗吸管与带正电的刻度尺相互靠近时是相互吸引还是相互排斥,然后通过实验进行验证.此时的判断已经不是猜想,而是运用结论的一种演绎,相互吸引的实验现象是一种理性的必然.

在学生活动二、三的基础上引导学生思考,“自然界中是否有第三种电荷?”这是本节的重点也是难点.为了突破这一难点,笔者作了如下的改进:任意取两种材料相互摩擦,如与头皮摩擦过的塑料直尺,靠近与丝绸摩擦过的玻璃棒时相互吸引,靠近与毛皮摩擦过的橡胶棒时相互排斥;与牛奶吸管摩擦过的铝箔靠近与丝绸摩擦过的玻璃棒时相互排斥,靠近与毛皮摩擦过的橡胶棒时相互吸引.更深入的分析.科学家通过大量的实验发现,选择不同的材料相互摩擦后,将任意一种材料分别跟用丝绸摩擦过的玻璃棒和用毛皮摩擦过的橡胶棒靠近,必然与其中的一个相互排斥,也就是说必然与其中的一个带同种电荷.所以说物体相互摩擦所带的电荷只有两种.

1.5学以致用实验演绎——思考与练习

针对本节知识,结合学生获取知识途径的特点,让学生通过实验做物理习题,设计4个递进的问题.

问题1:如何判断一根吸管是否带电?

问题2:如何判断这根吸管带何种电荷?

问题3:让这根带电的吸管靠近一轻质小球(不知是否带电),发现它们相互排斥,则这个轻质小球的带电情况是______.

问题4:若这根吸管与轻质小球相互吸引,则小球的带电情况可能是______.

解决第一个问题时,给学生提供的器材是挂在铁架台上的不带电的轻质泡沫小球,学生根据活动一的结论很容易解决问题1:用这根吸管靠近不带电的轻质小球,如果吸引小球则吸管带电,如果不吸引则说明吸管不带电.问题2~4分别利用活动二、三的结论,借助器材,通过实验得出问题的答案.

1.6首尾呼应小结新课——提出新的问题

释疑开头的有趣的物理实验,小结前面所学的知识点:通过有趣的实验引出课题,通过3个活动归纳出概念及规律并提出生活中的应用,最后释疑开头的两个有趣的实验,首尾呼应.一节课结束了,而知识并没有结束.在总结新课的基础上提出新的问题.

问题5:通过摩擦可以使物体带电.那么相互摩擦的两个物体,其中一个带电,另一个是否带电呢?

问题6:如果带电,又是带何种电荷呢?带电荷量有何关系?

问题7:物体摩擦后为什么会带电呢?

只问不答,承接上文,同时为下一节“探索更小的微粒”的教学埋下伏笔.

以上所述,就是对“静电现象”中的实验改进与开发,并在此基础上实现实验资源的重新整合,整个教学活动的再设计.

2 反思

2.1教材观念需进一步更新

“用教材教,而不是教教材”这个观点被引用很多,但在教学实践中,教师仍然容易被教材所束缚,因为教材提供了许多经典的实验,给出了较为清晰的思路.在备课的过程中,教师习惯于以教材(主要是教科书)组织教学活动.教师应努力做到以下3个层次.

第一层次,走进教材.走进教材就是要深入研究教材,明确教学目标、教学内容、实验设计并把握编者的编写思路.走进教材是基础.

第二层次,走出教材.教科书是重要的参考资源,但不是唯一资源.课程资源需要教师的开发意识,要打破教科书的束缚.本设计中的实验简单易行,取材方便,直观明了.所用器材多数是学生身边现成的资源,如饮料瓶、泡沫、布、面巾纸、吸管.

第三层次,重组教材.重组教材,需要更宏大的视野,更强的改进、开发、加工和整合能力.本设计中,打破教材常规,广泛开发静电小实验,并对教材和各种资源重新整合,通过实验和问题引导,层层递进,有效发展学生思维能力.

2.2课程资源开发视角需要进一步拓宽

教师常会抱怨各种“差”,如地理位置上南北或东西有差别,如地区上的农村和城市有差距,如不同学生之间的个性或成绩有差异,以此来说明课程资源开发的不易或局限.如果我们换一种心态,换一个角度,就会有不一样的天地.差、差别、差距、差异甚至学生的差错是一种现实,更是一种资源,不应该成为一种负担,而应该视为一种资源,通过开发与整合转变为一种财富.如本节课的设计过程中,图2中听话的泡沫棒、图4中与面巾纸摩擦的吸管和图7中与黄布(当地汤沟酒包装盒中的布)摩擦的塑料尺就来源于不同学生的发现.让每一个学生都成为课程资源的开发者、参与者.这种实验开发是从学生中来,又回到学生中去,师生之间形成一种良性循环、师生互动、通过实验实现相互作用.可以说课程资源开发的广阔性恰恰存在于差异化的学生当中,如果正视并利用好这一点,就会发现实验教学的另一片天地.

2.3教师的行动力需要进一步加强

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.如果看完设计,觉得一切已经了然于胸,那就错了,不去做一做,就不会有自己独特的发现与体会.实验前器材最好在阳光下暴晒;实验中提醒学生不要用教师提供的器材与其他物体随便摩擦,否则会对下面要进行的实验造成干扰或者不能得出正确的结论;实验的器材在实验前最好用暖风机进行不间断烘干,以保证器材的干燥;教师演示多个实验,器材要及时放电且最好隔离放置,以上列举种种实验注意细节,需要教师的行动.

综上所述,通过这个案例中呈现的一系列小实验,折射出教师的教材观.教师需要走进教材,深耕教材,吃透教材,这是基础.在此基础上,不唯教材,走出教材,充分利用身边的生活实际,与学生一起开发实验资源,并对实验资源进行串联、重组和整合,达到教学过程的优化.通过这个案例中呈现的一系列小实验,折射出来的是教师的资源观.教师需要正视差异,并能够视差异为一种资源并将其整合转化为一种财富.学生应该成为教学活动的出发点和归宿点,要体现出学生的主体地位.通过这个案例中呈现的一系列小实验,折射出教师行动的重要性.

1 刘炳昇,李容.义务教育教科书物理八年级下册.南京:江苏凤凰科学技术出版社,2012

2017-05-02)

**连云港市第十一期中小学教学研究“乡村教师专项课题”——初中物理“科学探究常态化”教学策略研究阶段成果,项目编号:lygJK11-XZ153