《三國志》列傳編纂的内在理路

曲柄睿

《三國志》作爲“前四史”之一,在中國早期歷史文獻中地位很高。與《史記》《漢書》研究處處開花的局面大不相同,雖然學界對《三國志》的研究自其成書以來從未間斷,[注]參考楊耀坤、伍野春: 《陳壽裴松之評傳》,南京大學出版社,1998年,第108—203頁。但切入點卻多集中於陳壽的正統觀與回護筆法。實際上,其説至清代已有定論,[注]關於陳壽的正統觀的討論,至《四庫全書總目提要》可作總結,見《四庫全書總目》卷四五《史部·正史類》,北京: 中華書局,1965年,第403頁。回護筆法的討論,至趙翼《廿二史劄記》可作總結,見趙翼著,王樹民校證: 《廿二史劄記校證》卷六《〈三國志〉書法》、《〈三國志〉多回護》,北京: 中華書局,1984年,第121、122頁。然而至今中國史學史、文獻學和傳記文學等領域對《三國志》的討論仍多囿於此論題之内。[注]錢穆: 《中國史學名著》,北京: 生活·讀書·新知三聯書店,2005年,第116頁。繆鉞: 《陳壽與〈三國志〉》,《歷史教學》1962年第1期。施丁: 《中國史學簡史》,郑州: 中州古籍出版社,1987年,第65—74頁。李祥年: 《漢魏六朝傳記文學史稿》,上海: 復旦大學出版社,1995年,第96—99頁。陳蘭村主編: 《中國傳記文學發展史》,北京: 語文出版社,1999年,第110頁。相較之下,學界對《三國志》列傳合傳、編次等史學編纂問題少有討論。目力所及,僅柴德賡的《史籍舉要》對《三國志》列傳編纂形式給出分析判斷。他提到《三國志》“一般臣僚傳記不標類傳名義”,“此因三國時間本短,又各自爲書,人物以類相次便可,不必分類太碎”。[注]柴德賡: 《史籍舉要》,北京出版社,2002年,第53頁。柴德庚的研究,成爲思考《三國志》列傳編纂的基礎。

日本學者對《三國志》的研究成果較多,其中不少與《三國志》列傳編纂略有關聯。一些作品討論《魏書》的史源,如滿田剛的《〈三国志〉魏書の典拠について(卷一—卷十)》,[注]滿田剛: 《〈三国志〉魏書の典拠について(卷一—卷十)》,《創価大學人文論集》第14號,2002年。矢野主税的《列伝の性格——〈魏志〉と〈宋書〉の場合》,對比《魏略》和《魏書》,判斷後者更重視政治活動以及傳主和政權的緊密關係。[注]矢野主税: 《列伝の性格——〈魏志〉と〈宋書〉の場合》,《長崎大學教育學部社會科學論叢》第23號,1974年。受近年來興起的“史料批判研究”風氣的影響,較多日本學者的作品探討陳壽在《三國志》中對西晉政治格局的影射。如津田資久的《〈魏志〉の帝室衰亡叙述に見える陳寿の政治意識》和《曹魏至親諸王考——〈魏志〉陳思王植伝の再検討を中心として》兩篇文章,判斷陳壽對曹魏諸王的歷史敍述實際上受到了晉武帝立嗣的影響。[注]津田資久: 《〈魏志〉の帝室衰亡叙述に見える陳寿の政治意識》,《東洋學報》第84卷第4號,2003年;《曹魏至親諸王考——〈魏志〉陳思王植伝の再検討を中心として》,《史朋》第38號,2005年。日本學者的討論富有新意,且其着力點置於《三國志》文本書寫上,這種回到原典的討論方式值得借鑒。

總結看來,學界目前尚無專門對《三國志》列傳編纂進行研究的著作。

時人對《三國志》的評價,是與對陳壽的評價聯繫在一起的。《晉書·陳壽傳》載時人稱述陳壽“善敍事,有良史之才”。[注]《晉書》卷八二《陳壽傳》,北京: 中華書局,1974年,第2137頁。但是何謂“良史之才”?或許在晉人范頵所説的“辭多勸誡,明乎得失”意思之中,但又超乎其外。[注]《晉書》卷八二《陳壽傳》,第2138頁。要之,理解“良史之才”,還是應該關注陳壽“敍事”的工作,但是又不過多關注敍事中“辭多勸誡”的那一部分。剩下的,便是《三國志》的列傳編纂了。

相比《史記》《漢書》而言,《三國志》更重視官職位次在人物合傳方面的意義。這是《三國志》列傳編纂遵循魏、蜀、吴三國建立的時間表這一内在理路完成所導致的結果。客觀來説,三國歷時較短,大臣多經歷數位君主,《三國志》無法像《漢書》按照不同君主的斷代,形成各各獨立的時間單元以安排列傳。正因爲如此,通過魏、蜀、吴三國歷史發展脉絡的整體把握,尋找到其中有意義的關節點,并以列傳編纂的形式體現出來,成爲陳壽撰寫《三國志》的一個重要工作。經過如此考量加工形成的《三國志》,又在相當程度上傳達出陳壽完整撰述三國各自歷史的主觀意圖。

需要説明的是,《三國志》包含的三部史書的命名,經由辛德勇的研究,已經非常清楚了。[注]辛德勇: 《陳壽〈三國志〉本名〈國志〉説》,《文史》2013年第3輯。但本文行文過程中,爲照顧學界的一般用法,仍將這三部史書稱爲《魏書》《蜀書》《吴書》,在遇到同名著作的情況下,會冠以作者略作區别。

一、 陳壽《魏書》編纂的特點

前人對《魏書》合傳的標準并没有定論。有學者認爲《魏書》部分列傳是按照類敍的標準,即人物品性相近而合傳;有學者認爲《魏書》列傳則是按照人物官職相近而合傳;還有學者認爲《魏書》合傳兼采上述兩説。究其原因,是各家學者受到《魏書》史論的干擾所致。[注]具體討論參拙作《〈三國志·魏書〉史論與禪代之際人物列傳編纂》,未刊稿。若要討論《魏書》列傳編纂的特點,還需回到原典本身。縱觀《魏書》,發現其合傳及編次有以下三個特點。

第一,《魏書》合傳標準似乎是二元對立的。前人對《魏書》合傳緣由的諸多推測,没有一種居於主導地位成爲學界共識。此情形與陳壽在《魏書》史論中將“人物品評”和“官職敍贊”等量齊觀有關。史論中一方面有所謂“躬履清蹈”、“貴尚峻厲”、“剛亮公直”等清議用語;另一方面又有“肇登三司”,“刺史總統諸郡”,“抑皆魏代之名守乎”,“咸克致公輔”,“皆掌統方任”等從官職出發的總結性評價。如此强烈的反差,在《史記》《漢書》中并不存在。

第二,《魏書》各列傳内部人物,并非完全按照加入曹氏集團的先後順序,即登用順序排列。《史記》列傳編纂以人物“行事”先後爲序。《漢書》在將長時段歷史人物合傳時,亦基本上按照人物登用的先後順序排列。典型者有《漢書》的《蒯伍江息夫》《公孫劉田王楊蔡陳鄭傳》《趙尹韓張兩王傳》等。《魏書》中,同一列傳中大量出現人物登用順序與位置錯亂的情況。初步統計有如下幾例:

1. 《崔毛徐何邢鮑司馬傳》中,崔琰歸曹在曹操領冀州牧之後,《武帝紀》繫此事於建安九年(204)。毛玠歸曹則在曹操臨兗州時,即興平二年(195)。則毛玠歸曹遠早於崔琰,反而列在崔琰之後。

2. 《張樂于張徐傳》中張遼歸曹於曹操破吕布下邳時,《武帝紀》繫此事於建安三年(198)。樂進曾從擊吕布於濮陽,則歸曹早於張遼。于禁於曹操爲兗州牧時拜爲軍司馬,亦從征吕布。則樂進、于禁二人本應列於張遼之前。

3. 《張樂于張徐傳》中張郃歸曹於官渡之戰之際,應繫此事於建安五年(200)。徐晃則歸曹於建安元年(196),如此則徐晃是本傳中歸曹第三人,早于張遼、張郃。

4. 《二李臧文吕許典二龐閻傳》中,吕虔於曹操任兗州牧時歸順;許褚於“太祖徇淮、汝”時“以衆歸太祖”,與吕虔相仿佛;典韋亦從討吕布於濮陽。三人次序,似應列於臧霸、文聘之前。

5. 《王衛二劉傅傳》中王粲於劉琮降曹後歸降,時爲建安十三年(208),衛覬登用則早於官渡之戰(200),劉廙歸曹亦在劉琮歸降以前,則王粲應列於衛覬、劉廙之後。

6. 《桓二陳徐衛盧傳》中桓階與王粲同時降曹,陳群於吕布破時歸曹,早於桓階。

7. 《和常楊杜趙裴傳》和洽亦於曹操平定荆州後歸曹;常林爲并州刺史梁習舉薦,其事在平高幹後,繫於建安十年(205),應列名於荆州平定後歸曹的和洽之前。又同傳杜襲、趙儼均建安初年歸曹,其事更在和洽、常林之前。

8. 《韓崔高孫王傳》韓暨亦是荆州平後歸曹,而崔林乃冀州平後降人,兩人順序亦顛倒。

綜上,共計7個列傳存在前後人物順序與登用時間不符的狀況,幾乎占《魏書》人物列傳18篇列傳之一半。[注]《魏書》除去開國群雄傳以及妃嬪、宗室、《方技傳》《烏丸鮮卑東夷傳》,剩下人物列傳共計18篇。

第三,歸納《史記》《漢書》可見,一般列傳的先後順序,以傳首人物的時代順序爲准,《魏書》亦有不從此例者。如卷二五《辛毗楊阜高堂隆傳》中,辛毗是冀州尚未平定即歸曹之人,而自卷二一至卷二四,傳首諸人皆荆州平定以後歸曹之人,則各傳前後順序又顛倒。又卷二六《滿田牽郭傳》,滿寵被辟爲兗州從事,可以目之爲最早追隨曹操之人,其傳亦列於荆州降人和冀州降人列傳之後。

目前尚未看到統一的解釋體系回應以上三個特點。鑒於此,將各種可能的官職和時間要素一一排列,重新審視《魏書》的諸多列傳,成爲尋找《魏書》乃至《三國志》合傳、編次秩序的切入點。總結《魏書》合傳及編次的問題,均指向兩個可能的結論。第一,《魏書》列傳編纂非常重視官職;[注]聶溦萌: 《所謂正史: 漢唐間紀傳體官修史的生成》,北京大學博士學位論文,2014年,第118頁。統觀《魏書》列傳,篇末評語針對傳主官職而發的有《鍾繇華歆王朗傳》《劉司馬梁張温賈傳》《任蘇杜鄭倉傳》《張樂于張徐傳》《桓二陳徐衛盧傳》《和常楊杜趙裴傳》《韓崔高孫王傳》《徐胡二王傳》,此外《二李臧文吕許典二龐閻傳》是明確的將軍合傳,《王毌丘諸葛鄧鐘傳》則是方面諸臣叛逆合傳,計有10篇合傳是從官職角度而合的列傳,占全部18篇參與討論列傳的一半還多。由此不得不承認,陳壽是在有意識地强調官職對於合傳的重要性。矢野主税認爲,《魏志》中同一列傳中的人物,在政治生活的相關度和政治評價上,都是大體相當的。某人能否收入列傳,要考虑其與政权的關係,見矢野主税《列伝の性格——〈魏志〉と〈宋書〉の場合》,《長崎大學教育學部社會科學論叢》第23號,1974年。第二,《魏書》按照一份獨特的時間表編次列傳。下文即從官職角度分析以上諸傳,并推求《魏書》列傳編纂時采用的時間表及其合傳、編次秩序。

二、 “魏國建立”視角下的陳壽《魏書》列傳編纂

從官職的角度分析,《崔毛徐何邢鮑司馬傳》中,除去司馬芝外,諸人均任丞相掾屬。崔琰之所以登用晚於毛玠,而列名於毛玠之前,恐其任丞相東曹掾早於毛玠。

《張樂于張徐傳》中載建安十一年(206),曹操表稱樂進、于禁、張遼,三人分别爲折衝、虎威、蕩寇將軍。由於不能見到表章原文,只能根據陳壽記録順序推測三人在表章中的排序。陳壽記録了兩種排序,分别爲樂進、于禁、張遼和于禁、樂進、張遼。無論哪一種是曹操表章的原文順序,都説明建安十一年(206)時,張遼的位次應排在樂、于二人之後。張遼唯一與于禁、樂進二人不同之處在於,魏文帝曹丕即王位時,轉張遼爲“前將軍”,此前他的官職是漢征西將軍。樂進不曾生及魏世,卒於漢右將軍任上。于禁曾爲漢左將軍,後降關羽,魏文帝踐祚後拜爲安遠將軍。二人於魏朝官職,均無法與張遼相比。同時張郃、徐晃於曹丕即王位時分别爲左、右將軍,名位相當,位次先後并無太大關係。

《二李臧文吕許典二龐閻傳》中,李典、李通均不及生見魏朝,然早已獲得漢將軍位號。臧霸、文聘生見魏朝,亦獲魏將軍號。傳稱文聘因“與樂進討關羽於尋口,有功,進封延壽亭侯,加討逆將軍”,[注]《三國志》卷一八《魏書·二李臧文吕許典二龐閻傳》,北京: 中華書局,1982年,第539頁。尋口之戰不見《武帝紀》和《蜀書·關羽傳》。考《樂進傳》,樂進薨於建安二十三年(218),是役必發生於此年之前,疑是建安十三年(208)之後不久之事。吕虔歸曹甚早,可是始終在泰山太守任上,直至魏文帝踐祚以後,方有將軍位號,晚於前列諸人。許褚於曹操征馬超時任武衛中郎將,時爲建安十六年(211),或在文聘加討逆將軍之後。典韋終於校尉任上,只能附於許褚之後。

《王衛二劉傅傳》《桓二陳徐衛盧傳》《和常楊杜趙裴傳》三傳可等量齊觀。王粲、衛覬爲魏國初建時侍中,劉廙、劉邵、傅嘏均任爲門下諸官。《王衛二劉傅傳》直可視作“門下諸臣傳”。魏國初建時,桓階爲虎賁中郎將侍中;文帝踐阼後,遷尚書令。魏國初建時,陳群爲御史中丞;曹丕即王位時“徙爲尚書”,曹丕稱帝時則“遷尚書僕射,加侍中,徙尚書令”。陳群在尚書省的體系内,晉升速度并不如桓階。至於陳矯、徐宣、衛臻、盧毓分别於文、明帝以後任尚書令、僕,則《桓二陳徐衛盧傳》亦可視作“尚書諸臣傳”。《和常楊杜趙裴傳》中和洽於魏國建立之際拜侍中,常林爲尚書,楊俊爲中尉,杜襲爲侍中,而後趙儼、裴潛諸人任官轉雜,仍不離侍中、尚書諸職,此傳可視作“門下—尚書諸臣傳”。

《韓崔高孫王傳》中,韓暨於明帝景初二年(238)爲司徒,崔林於景初三年(239)任司空,事在韓暨之後。高柔、孫禮、王觀俱登三事。

綜上可見,《魏書》合傳以傳主任魏國官職爲標準,合傳者多任同一類官職,并以任官先後序次。

循着同樣的思路再看《魏書》列傳的編次。可以發現一個明確的關節點,即曹操任魏公之時,《魏書》中反復以“魏國初建”或“魏國既建”的字樣標示,是年爲建安十八年(213)。其時魏國官署相應建立。《武帝紀》稱“十一月,初置尚書、侍中、六卿”,注引《魏氏春秋》稱:“以荀攸爲尚書令,涼茂爲僕射,毛玠、崔琰、常林、徐奕、何夔爲尚書,王粲、杜襲、衛覬、和洽爲侍中。”[注]《三國志》卷一《魏書·武帝紀》,第42頁。此前傳序諸人,或爲漢官,或爲曹操霸府諸掾屬,從名義上仍屬漢臣;而此後傳序諸人,均爲魏臣。

以魏國建立作爲關鍵的時間點觀察《魏書》列傳,能清晰辨别列傳編纂秩序。由《漢書》可知,“宗王傳”往往起到區分時代斷限,提挈一代人物的作用。[注]參考拙作《漢書列傳編纂研究》,《學燈》第二輯,2017年,第99—124頁。但是《魏書》“宗王傳”區隔的并非是不同君主的時代,而是不同歷史階段,這是與《漢書》的不同之處。魏國歷時較短,君主更迭頻繁,大臣歷任數朝,這些情況迫使陳壽不得不從魏國歷史本身尋找其發展的階段性節點。此時,“魏國既建”作爲區分漢、魏正統的關鍵性時間點的意義,被陳壽敏鋭地捕捉到了。而《魏書》中記載的歷史人物,也被貼上了“漢臣”、“由漢入魏之臣”和“魏臣”的不同標籤,按照在魏國建立前後的歷史表現,也按照與魏政權的親疏遠近關係,找到了自己的位置。

於是,作爲“宗王傳”的《魏書》卷一九《任城陳蕭王傳》和卷二〇《武文世王公傳》依舊發揮了列傳編次分界點的作用。此前諸傳列序由漢入魏的創業諸人,此後則列序“魏國既建”時及魏朝建立以後的任用諸人。

卷一〇《荀彧荀攸賈詡傳》至一八《二李臧文吕許典二龐閻傳》以魏國建立以前諸漢臣傳作爲主要内容。《荀彧荀攸賈詡傳》《袁張涼國田王邴管傳》可以視作一個單元,其中諸人多先任漢官,後歸曹氏;或歸曹之後,委以漢官之任。《崔毛徐何邢鮑司馬傳》《鍾繇華歆王朗傳》《程郭董劉蔣劉傳》可以視作第二個單元。《崔毛徐何邢鮑司馬傳》中諸人爲曹操所辟掾屬,在當時的政治觀念中,這是名正言順屬於曹操臣僚的一批人。《鍾繇華歆王朗傳》和《程郭董劉蔣劉傳》羅列諸人,多有漢官經歷,但是傾心曹氏,早相歸附,兩傳諸人分别充任魏國初建時三公、諸卿之位。這一單元,可以視作曹操霸府運轉的核心力量,用傳統政治名詞加以描述,即所謂“腹心”。《劉司馬梁張温賈傳》《任蘇杜鄭倉傳》《張樂于張徐傳》《二李臧文吕許典二龐閻傳》是第三個單元。《劉司馬梁張温賈傳》《任蘇杜鄭倉傳》分别列序曹操控制的疆域下的名刺史和名太守,《張樂于張徐傳》《二李臧文吕許典二龐閻傳》則列序曹操霸府的武將。第三單元可以視作曹操霸府的週邊運作力量,用傳統政治名詞描述可稱爲“股肱”與“爪牙”。

卷二一至卷二八則以魏國建立以後諸臣爲核心。《王衛二劉傅傳》《桓二陳徐衛盧傳》《和常楊杜趙裴傳》構成第一個單元,即魏武帝、魏文帝時期“門下—尚書”諸臣,他們是新的魏國“腹心”。《韓崔高孫王傳》《辛毗楊阜高堂隆傳》《滿田牽郭傳》《徐胡二王傳》分别是明帝以來三公、諸卿、方面大臣,他們構成了魏明帝以後的“腹心”、“股肱”和“爪牙”。值得一提的是《辛毗楊阜高堂隆傳》《滿田牽郭傳》。前文已經指出這兩個列傳的位置似乎太靠後了,可是若從諸人在明帝以後任職諸卿和方面大臣的角度來看,諸人列傳在《魏書》中的位置非常和諧。

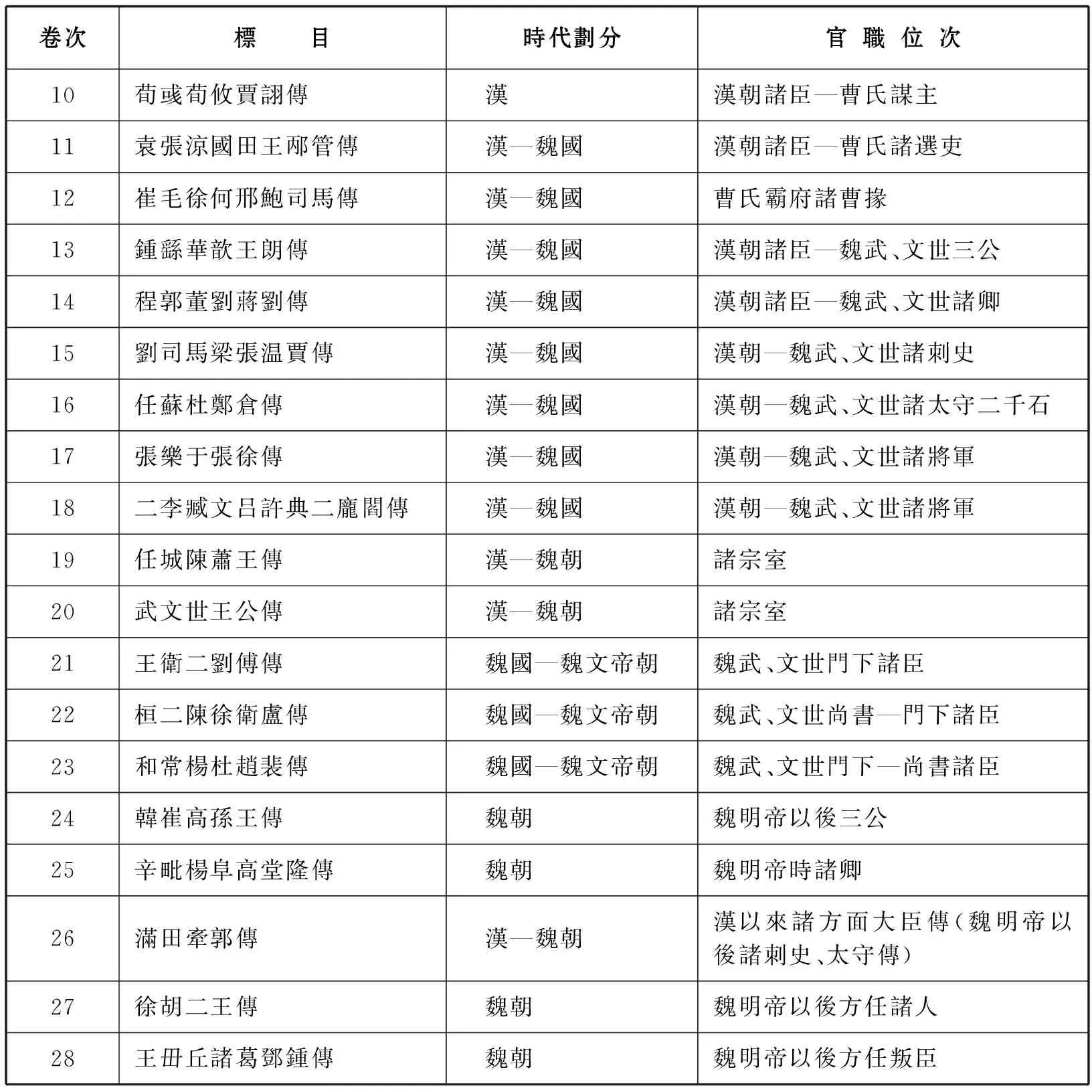

《魏書》列傳的結構可以用下表加以清晰表示。

表1 《魏書》列傳格式

前文已經説明,《魏書》記載魏國建立以後,以卷二一至二三爲主,涵蓋魏武、魏文“門下—尚書諸臣”,其位次本應在卷二四的三公及卷二五諸卿之下。導致目下編次格局形成的原因在於,諸人任尚書、侍中,是魏國建立的關鍵因素,其排序本在六卿之前,而此時魏國并無三公。那麽在政治上,卷二一至卷二三諸人的意義大於卷二四諸人。又從登用時間上,卷二一至卷二三諸人亦早於卷二四諸人。在《漢書》中,官員的官職位次的作用體現爲時間秩序的補充,即列傳編纂首重時間順序。但在《魏書》的列傳中,時間秩序是可以讓位於官職位次秩序的。此舉既與漢魏之際政權更替時間緊密、人物遷轉複雜有關;亦與陳壽意圖突出諸人官職,以表明魏政權建立的歷史節點有關。

陳壽按照魏國建立的時間表編次列傳及列傳中人物。這個時間表展示出對魏國建立和魏朝以後文帝、明帝朝的清晰劃分。白壽彝認爲“陳壽的史才,表現在對三國歷史有一個總攬全域的看法和處理”。[注]白壽彝: 《陳壽、袁宏和范曄》,《北京師範大學學報》1964年第1期。這一觀點,可以視作對陳壽歷史見識比較準確的評價。進一步講,陳壽希望通過《三國志》全書而非單個的列傳、人物或歷史事件來表現三國的歷史進程。如果只從某幾篇列傳文字中探索陳壽的史才是不够的。必須看到陳壽在編纂史書時,有意地規範、控制合傳及列傳編次,形成人物列傳的整體結構和秩序,由此表達歷史的節奏感,體現歷史發展的階段性。列傳編纂,方是陳壽“史才”的集中體現。

三、 陳壽《蜀書》列傳編纂

《蜀書·後主傳》陳壽評曰:“又國不置史,注記無官,是以行事多遺,災异靡書。”[注]《三國志》卷三三《蜀書·後主傳》,第902頁。又同書《楊戲傳》引楊戲作《季漢輔臣贊》稱蜀國多人“失其行事,故不爲傳”。據此,《蜀書》是陳壽獨立創作完成的。[注]《華陽國志·後賢志》於王化事後附少弟崇“著《蜀書》”。任乃强推測其人永嘉時尚在。常璩著,任乃强校注: 《華陽國志校補圖注》,上海古籍出版社,1987年,第632、633頁。金毓黻推測,《蜀書》是王崇入晉後作。金毓黻: 《中國史學史》,北京: 商務印書館,2010年,第76頁。任乃强根據陳壽《蜀書》中“戲以延熙四年著《季漢輔臣贊》,其所頌述,今多載於《蜀書》,是以記之於左”推測此《蜀書》即王崇於東觀郎任上所作。又言及王崇於陳壽“始終友好,故史稿當互觀。壽斷制謹嚴,多不取同崇説,亦不辟之”。所謂“史稿當互觀”不敢贊同。任乃强更據《華陽國志·劉後主志》“姜維未知後主降,謂且固城。素與執政者不平,欲使其知衛敵之難,而後逞志,乃回由巴西出郪、五城”以爲此事頗不合軍事常識,不若“《陳志》數語,深得實際情旨”,并推測“此亦必誤取王崇《蜀書》或他記載之説”。《劉後主志》最末有王崇論後主,其文有姜維“乃回道之巴,遠至五城”之語,即坐實前引《劉後主志》本諸王崇《蜀書》。(見常璩著,任乃强校注: 《華陽國志校補圖注》,第424、427、429頁。)陳壽《姜維傳》載姜維“退保劍閣以拒會”,確實與王崇不同。如此,即便王崇《蜀書》成於陳壽《蜀書》之前,陳壽亦未必資用。津田資久推測,諸葛亮以後,蜀漢就設立了史官編纂國史。津田資久: 《蜀漢楊戲〈季漢輔臣贊〉考》,《中國中古史研究》編委會編: 《中國中古史研究(第五卷)》,上海: 中西書局,2015年,第30頁。

與《魏書》一樣,《蜀書》的人臣列傳應從卷三五《諸葛亮傳》開始,至卷四五《鄧張宗楊傳》止,共計11篇。由於《二主妃子傳》已經記載了部分蜀漢諸王,《蜀書》就没有再單獨設立宗王傳了。如此表明《蜀書》的列傳缺乏明顯的時間斷限。一方面蜀漢建國確實很倉促,比對曹操建立魏國的歷史,劉備自稱漢中王也是在建安二十四年(219)的時候。其時距離他稱帝僅隔一年,并没有給建立霸府留出足够的時間。後主利用的人物,基本上是先主時舊臣。另一方面,蜀漢的人物在數量上亦無法與曹魏和孫吴相比。所以,《蜀書》中的列傳時間斷限不是很清晰。

但是《魏書》表現出來的首重官職的合傳標準,在《蜀書》中同樣存在。比較典型的例子是卷三七《龐統法正傳》,評曰:“龐統雅好人流,經學思謀,於時荆、楚謂之高俊。法正著見成敗,有奇畫策算,然不以德素稱也。儗之魏臣,統其荀彧之仲叔,正其程、郭之儔儷邪?”[注]《三國志》卷三七《蜀書·龐統法正傳》,第962頁。龐統“雅好人流”,本是品評人物的名士,而且被司馬徽稱作“南州士之冠冕”,在荆楚地區已有“高俊”的風評,可方之於荀彧。法正是名門之後,奈何建安初遷往蜀地,失去了鄉閭品評的機會。“不以德素稱”的他只能以“奇畫策算”自顯,比於程昱、郭嘉。但是,荀彧、程昱、郭嘉三人因官位不合,且對曹氏態度不同,在《魏書》中并不合傳。而龐統、法正先後爲劉備掾屬,二人雖風評不同,但依舊合傳,成爲陳壽於《蜀書》合傳仍重視官職的一例。

此外還有卷三八《許麋孫簡伊秦傳》。劉咸炘以爲:“此諸人皆名士談客,惟秦子勅似宜與杜微等合傳。”[注]劉咸炘: 《三國志知意》,《劉咸炘學術論集(史學編)》,桂林: 廣西師範大學出版社,2007年,第350頁。何焯認爲:“承祚此書,大趣簡質,而獨推秦子勅之文藻,异于諸傳。斯則文無定體之謂邪?”[注]何焯: 《義門讀書記》卷二七《三國志·蜀志》,北京: 中華書局,1987年,第465頁。劉咸炘駁曰:“按壽師譙周,而宓乃周所嚴事,從聞其文論而載之耳。”[注]劉咸炘: 《三國志知意》,《劉咸炘學術論集(史學編)》,第350頁。《三國志集解》此舉後有“其文皆佳,載之可代文苑傳”字樣,與廣西師大本《三國志知意》异,未審是劉氏原文抑或盧弼自述。見《三國志集解》卷三八《蜀書·許麋孫簡伊秦傳》,北京: 中華書局,1982年,第804頁。這種不從《三國志》全書整體列傳編纂角度考慮,而僅僅就某一傳内容談論某一傳編纂形式的争論參考價值不大。依據從《魏書》處得到的經驗,此傳實爲“先主霸府—先主公卿諸臣傳”。先主爲漢中王,許靖爲太傅。糜竺拜爲安漢將軍,班在軍師將軍之右。孫乾自從事中郎爲秉忠將軍,見禮次麋竺,與簡雍同等。簡雍爲昭德將軍。伊籍爲左將軍從事中郎,見待亞於簡雍、孫乾等。諸人班次或在諸葛亮上,或在諸葛亮左右,占據蜀漢建立之初公卿之位。又據《季漢輔臣贊》,先主爲漢中王,用賴恭爲太常,黄柱爲光禄勛,王謀爲少府,皆失其行事,故不爲傳。此傳則以諸人同位者代之。至秦宓建興二年爲大司農,亦拜卿位。

卷三九《董劉馬陳董吕傳》,劉咸炘認爲:“董和參署府事,馬良、董允、陳祗、皆爲侍中,劉巴、陳震、董允、陳祗、吕乂俱爲尚書令,故合之。”[注]劉咸炘: 《三國志知意》,《劉咸炘學術論集(史學編)》,第351頁。劉咸炘此論大抵不差,不過此傳之“陳”乃陳震,而非陳祗。此傳乃“先主霸府—先主、後主門下·尚書諸臣傳”。先主爲漢中王時,劉巴爲尚書,後遷尚書令。先主稱尊號,馬良爲侍中。後主建興三年(225),陳震爲尚書,遷尚書令。董允後主時爲黄門侍郎。吕乂後主時爲尚書,遷尚書令。

卷四一《霍王向張楊費傳》、[注]劉咸炘以爲:“諸人或著於領軍治郡,或著於長史從事。”劉咸炘: 《三國志知意》,《劉咸炘學術論集(史學編)》,第351頁。卷四三《黄李吕馬王張傳》分别列序先主任漢中王以前及先主稱帝時方面大臣。卷四五《鄧張宗楊傳》則是後主時方面大臣合傳。

總結來看,《蜀書》列傳基本可以用下表展示。

表2 《蜀書》列傳格式

四、 “自擅江表”: 《吴書》創業功臣傳的完結

陳壽《吴書》之前,吴國已有官修的韋昭《吴書》。韋昭《吴書》作爲一部專記吴國歷史的史書,可以詳細地敍述東吴每一朝的情況。它的列傳編次,可能與《漢書》一樣按照君主的時間斷限完成。陳壽《吴書》雖資取韋昭《吴書》,但在列傳編纂上又表現出鮮明的特色。

陳壽《吴書》的人臣列傳從卷五二《張顧諸葛步傳》開始,至卷六五《王樓賀韋華傳》爲止,共計14個列傳。其中卷五九是《吴主五子傳》。前文已經提及,“宗王傳”往往起到區分時代斷限,提挈一代人物的作用,《吴主五子傳》理應起到同樣的效果。令人感到困惑的是,《吴主五子傳》之後的《賀全吕周鐘離傳》傳首賀齊是孫策所任用官吏,歷經孫策、孫權二主,僅就登用時代來説,與《吴主五子傳》之前諸人亦無大的區别。這就很難解釋《吴主五子傳》在區分時間斷限上的作用了。

這一點與《魏書》情況一致,即《魏書》中“宗王傳”區隔時代的作用,并非體現在單純區别不同君主的時代,而是區别不同歷史階段。同樣,《吴書》的“宗王傳”亦是不同歷史時代而非不同君主時代的分水嶺。正如陳壽對曹魏的歷史是以“魏國既建”爲節點進行人物列傳編次的,他在《吴書》中也根據一份時間表對孫吴人物進行編次。《吴書》中的時間表,緊緊圍繞“江東創業”展開。

《吴書·張昭傳》和《張紘傳》均有“孫策創業”字樣,但是創業之功似乎并不爲孫策獨占。《朱然傳》稱“自創業功臣疾病,權意之所鍾,吕蒙、淩統最重,然其次矣”,[注]《三國志》卷五六《吴書·朱治朱然吕范朱桓傳》,第1308頁。其中吕蒙、朱然均爲孫策舉用之人,而淩統則爲孫權辟用。陳壽對孫策的評語是“割據江東,策之基兆也”,[注]《三國志》卷四六《吴書·孫破虜討逆列傳》,第1113頁。對孫權則是“故能自擅江表,成鼎峙之業”。[注]《三國志》卷四七《吴書·吴主傳》,第1149頁。看來,《吴書》并不以孫策專擅創業之美,而是直陳孫氏兄弟相繼成之。

孫氏兄弟創業至何時結束呢?以魏、蜀的經驗而論,曹操、劉備均通過獲得公、王這一超越人臣的地位,取得據有問鼎帝位的資格。《魏書》正是以“魏國既建”,作爲曹操功業的總結性象徵。與魏、蜀兩國不同的是,孫吴稱王是稱藩於魏。在當時的歷史記録中,吴人對此表現出强烈的反感。《張昭傳》稱:“魏黄初二年,遣使者邢貞拜權爲吴王。貞入門,不下車。昭謂貞曰:‘夫禮無不敬,故法無不行。而君敢自尊大,豈以江南寡弱,無方寸之刃故乎!’”[注]《三國志》卷五二《吴書·張顧諸葛步傳》,第1221頁。同書《徐盛傳》和《江表傳》都有類似的記載。[注]《徐盛傳》稱:“及權爲魏稱藩,魏使邢貞拜權爲吴王。權出都亭候貞,貞有驕色,張昭既怒,而盛忿憤,顧謂同列曰:‘盛等不能奮身出命,爲國家并許洛,吞巴蜀,而令吾君與貞盟,不亦辱乎!’因涕泣横流。”(《三國志》卷五五《吴書·程黄韓蔣周陳董甘淩徐潘丁傳》,第1298頁。)《江表傳》曰:“權群臣議,以爲宜稱上將軍九州伯,不應受魏封。權曰:‘九州伯,於古未聞也。昔沛公亦受項羽拜爲漢王,此蓋時宜耳,復何損邪?’遂受之。”(《三國志》卷四七《吴書·吴主傳》,第1123頁。)據陸雲《與平原書》,韋昭《吴書》中没有《魏賜九錫文》,而陳壽《吴書》備載。[注]陸雲: 《與兄平原書》,嚴可均輯: 《全晉文》,北京: 商務印書館,1999年,第1075頁。加九錫,是孫權受封爲吴王時同步進行的。其文中有所謂“今又加君九錫,其敬聽後命”“敬敷訓典,以服朕命,以勖相我國家,永終爾顯烈”文句,[注]《三國志》卷四七《吴書·吴主傳》,第1122頁。表明了魏對吴在政治上的勝利。對於這種迫於形勢的城下之盟,吴人不可能也不會將其視作創業完成的象徵。同樣陳壽《吴書》對孫權稱吴王一事的記録,遠不如曹操稱魏公、劉備稱漢中王那麽大張旗鼓。也就是説,陳壽清楚地把握住了吴人的意識。

田餘慶在《孫吴建國的道路》一文中指出,孫權在赤壁之戰和夷陵之戰都是贏家的情況下,仍徘徊猶豫數年之久才登上皇帝寶座,主要是等待孫吴政權江東化的完成。[注]田餘慶: 《孫吴建國的道路》,《秦漢魏晉史探微》(重訂本),北京: 中華書局,2004年,第295頁。此論準確點明了江東化對孫吴政權的重要意義,成爲學界思考孫吴政權性質的基礎。需要注意的是,田先生泛言的“建國”是以孫權稱帝爲標誌的。時人對孫氏政權獨立時間的認識,似更早於此。據《蜀書·吕凱傳》,劉備薨於永安,雍闓蠢蠢欲動,聲稱“蓋聞天無二日,土無二王,今天下鼎立,正朔有三,是以遠人惶惑,不知所歸也”。[注]《三國志》卷四三《蜀書·黄李吕馬王張傳》,第1047頁。劉備薨於章武三年(223),即吴黄武二年(223)。孫權建元黄武在222年九十月間,此前一直使用魏黄初年號。改元黄武,是吴在政治上獨立於魏的標誌。在當時如雍闓等輩看來,“正朔有三”足以爲“天下鼎立”之據。《吴主傳》另載,黄武二年(223)“夏四月,權群臣勸即尊號,權不許。劉備薨於白帝”,兩件事相連并書,似欲表達孫權忌憚稱帝冒犯魏、蜀兩國,[注]“《江表傳》曰: 權辭讓曰:‘漢家堙替,不能存救,亦何心而競乎?’群臣稱天命符瑞,固重以請。權未之許,而謂將相曰:‘往年孤以玄德方向西鄙,故先命陸遜選衆以待之。聞北部分,欲以助孤,孤内嫌其有挾,若不受其拜,是相折辱而趣其速發,便當與西俱至,二處受敵,於孤爲劇,故自抑按,就其封王。低屈之趣,諸君似未之盡,今故以此相解耳。’”(《三國志》卷四七《吴書·吴主傳》,第1130頁。)但從事實上看,對於已經自立正朔的孫權,是否即尊號并不那麽重要。當孫吴自有正朔之時,已經表明其創業成功了。

孫吴政權創業階段的完結,繫於幾件接連發生的歷史事件。從孫吴的角度來説,大體可以分爲兩個階段。首先是孫吴擊敗關羽占據荆州,受魏册封爲吴王,而後擊敗劉備。時間是漢建安二十四年至魏黄初三年(219—222)左右。這可以視作孫吴占據荆州的第一階段。第二階段則是魏黄初三年(222),孫吴改元爲黄武元年(222),正式與魏開戰,并在黄武二年(223)取得全勝。改元之時,孫權的“吴王”稱號便不再是稱藩於魏的恥辱印記,而是孫吴政權獨立的象徵。對魏、蜀作戰的全勝,使得孫吴不僅在領土面積上達到巔峰,也首次以對等政權的面貌與曹魏、蜀漢鼎足而居。此刻,便是孫權“自擅江表”之時,亦即孫吴政權創業完成之際。

這樣看來,《吴主五子傳》之前的合傳人物,均爲從孫氏父子兄弟而起的創業功臣;《吴主五子傳》之後的人物,則爲孫氏江東政權基本鞏固以後涌現出的守業諸臣。前者代表着追隨孫氏開創江東基業的力量,後者則代表着圍繞孫權及其子孫鞏固江東事業的力量。

《吴書》列傳編次體例上符合這一判斷。《吴主五子傳》之前是《陸遜傳》。陸遜年二十一時爲孫權東西曹令史,此前不見有仕於孫策幕府的經歷。然而他卻是孫氏奪取荆州、保衛荆州的關鍵性人物,將其作爲創業功臣中的總結性人物,體現出史書對歷史敍述完整性的關照。衆所周知,《周瑜魯肅吕蒙傳》末尾載有孫權與陸遜論此傳中三人之辭。[注]《三國志》卷四七《吴書·吴主傳》,第1280—1281頁。孫權是在什麽情況下發表這通議論的,史無明文。可以推測,在陸遜擊敗劉備之後,江東政權才在荆州站穩腳跟,孫權才可能檢討此前的荆州政策。評語中所謂的“開拓荆州,邈焉難繼,君今繼之”,既是對周瑜的褒獎,也是對陸遜的肯定。看來“開拓荆州”,對孫氏江東政權有着非同尋常的意義。直至孫氏穩定地占有荆州,這個政權的創業歷程才正式宣告結束。

五、 “安集荆揚”: 《吴書》守業諸臣傳的歷史書寫

《吴主五子傳》後緊接《賀全吕周鍾離傳》,此傳的地位頗難解釋。傳末評曰“凡此諸臣,皆克寧内難,綏静邦域者也”。[注]《三國志》卷六〇《吴書·賀全吕周鍾離傳》,第1395頁。傳中賀齊爲孫策所察孝廉,從時間上看,賀齊建立功業在孫權稱藩於魏以前,在列傳編次上似不應排在《吴主五子傳》之後。但是重新檢討建安、黄武之間的魏、吴關係,可以發現“克寧内難”的意義在於爲吴國創造穩定的内部環境,以便擺脱吴、魏争衡中的劣勢,這是“自擅江表”之後的孫吴政治的核心。

據《吴主傳》,孫權初稱藩於魏時,“外托事魏,而誠心不款”,導致魏於黄初二年(222)遣曹休、曹仁、曹真等部分三路向吴進攻。孫權的對策則是“遣吕范等督五軍,以舟軍拒休等,諸葛瑾、潘璋、楊粲救南郡,朱桓以濡須督拒仁”。陳壽於此危難之際,筆鋒一轉,寫道:“時揚、越蠻夷多未平集,内難未弭。故權卑辭上書,求自改厲。”[注]《三國志》卷四七《吴書·吴主傳》,第1125頁。此時距孫權稱藩於魏,尚不足一年。魏之咄咄逼人,吴之委曲求全,盡出於“内難未弭”。揚、越之地安集與否,不僅影響到吴對魏的軍事鬥争,更關乎吴國的獨立地位。占領荆州之後,荆州蠻夷與揚、越蠻夷交相鼓蕩,愈來愈凸顯爲吴國内部的主要問題之一。

《吴書》記載,蠻夷大體分爲兩處,一是山越,二是荆州武陵蠻,前者是“揚越蠻夷”的典型代表,[注]“山越”雖有“山中越人”的族屬含義,但在漢末亂世,亦有大量避役逃禍的漢人百姓與之混雜,被唐長孺稱爲“居於山地的南方土著”。唐長孺: 《孫吴建國及漢末江南的宗部與山越》,《魏晉南北朝史論叢》,北京: 中華書局,2011年,第9頁。後者則是孫吴占領荆州之後面臨的新問題。兩者雖名稱不同,卻基本上可以視作吴境内基層反對勢力的代稱,相互交織牽連,成爲孫吴政權的心腹之憂。特别是荆州蠻夷,與孫吴對荆州的占領和統治息息相關。緊隨《吴主五子傳》其後的兩個列傳,即是針對這兩個問題所立傳記。

《賀全吕周鐘離傳》陳壽評曰:“山越好爲叛亂,難安易動,是以孫權不遑外禦,卑詞魏氏。凡此諸臣,皆克寧内難,綏静邦域者也。吕岱清恪在公;周魴譎略多奇;鍾離牧蹈長者之規;全琮有當世之才,貴重於時……”[注]《三國志》卷六〇《吴書·賀全吕周鍾離傳》,第1395頁。直是將此傳中諸臣功業視作孫氏政權能自立於三國時代的重要依憑。從評語來看,討伐山越是諸人主要功業。但考察諸人經歷,山越遠非他們征討對象的全部。隨着孫吴占領荆州,當地的蠻夷與原本散布於吴境内的山越一樣易動難安,他們各自起義又互相照應,同時與吴境之外的蜀、魏相聯繫,此起彼伏,掀起一處又一處、一次又一次的事變。爲此孫吴政權分出很大的精力對其鎮壓。以吕岱爲例,延康元年(220),他先鎮壓了桂陽、湞陽等地的王金叛亂;而後於黄龍三年(231),又與潘濬鎮壓武陵蠻夷的叛亂。[注]《三國志》卷六〇《吴書·賀全吕周鍾離傳》,第1384、1385頁。又如《鍾離牧傳》記載:“永安六年,蜀并於魏,武陵五谿夷與蜀接界,時論懼其叛亂,乃以牧爲平魏將軍,領武陵太守,往之郡。魏遣漢葭縣長郭純試守武陵太守,率涪陵民入蜀遷陵界,屯於赤沙,誘致諸夷邑君,或起應純,又進攻酉陽縣,郡中震懼。”《三國志》卷六〇《吴書·賀全吕周鍾離傳》,第1394頁。《賀全吕周鍾離傳》之立,在於敍述吴蜀荆州之役以後,吴國如何逐步觸及、緩和、甚至部分解決山越和蠻夷問題。

相較《賀全吕周鍾離傳》側重敍述孫吴平集揚越地區的歷史,《潘濬陸凱傳》則更重視荆州方面。潘濬於劉備任荆州牧時即爲治中從事,此經歷使得孫吴倚重他留任處理荆州事務,安集荆州土俗,并作爲荆州本土力量的代表,與陸遜分享占領權和行政權。[注]潘濬,武陵漢壽人,本是劉備舊部,關羽敗後降吴,“拜濬輔軍中郎將,授以兵”。據《江表傳》潘濬降吴後“(孫權)即以爲治中,荆州諸軍事一以諮之”。起復其任舊職,此事記載可信度頗高。《吴書》稱“芮玄卒,濬并領玄兵,屯夏口”。《潘濬傳》稱“先是,濬與陸遜俱駐武昌,共掌留事”。《三國志》卷六一《吴書·潘濬陸凱傳》,第1397—1399頁。陸機《辨亡論》中潘濬以政事“器任幹職”著名,排在顧雍之後,吕范、吕岱之前,應當有所依據。潘濬在鎮撫荆州事務上表現不俗。《江表傳》稱孫吴剛占據荆州時,“武陵部從事樊伷誘導諸夷,圖以武陵屬劉備,外白差督督萬人往討之。權不聽,特召問濬……即遣濬將五千往,果斬平之”。[注]《三國志》卷六一《吴書·潘濬陸凱傳》,第1398頁。此後黄龍三年(231),孫權“遣太常潘濬率衆五萬討武陵蠻夷”。[注]《三國志》卷四七《吴書·吴主傳》,第1136頁。此役收到“自是群蠻衰弱,一方寧静”的顯著效果。潘濬由此成爲了安集荆州不可或缺的角色。

與潘濬同傳的陸凱是陸遜族子。他和陸抗一樣,在荆州地區很有影響力。[注]《吴志·陸凱傳》稱:“黄武初爲永興、諸暨長,所在有治迹,拜建武都尉,領兵。……赤烏中,除儋耳太守,討朱崖,斬獲有功,遷爲建武校尉。五鳳二年,討山賊陳毖於零陵,斬毖克捷,拜巴丘督、偏將軍,封都鄉侯,轉爲武昌右部督。與諸將共赴壽春,還,累遷蕩魏、綏遠將軍。孫休即位,拜征北將軍,假節領豫州牧。孫皓立,遷鎮西大將軍,都督巴丘,領荆州牧,進封嘉興侯。”(《三國志》卷六一《吴書·潘濬陸凱傳》,第1399—1400頁。)孫休、孫皓時期,以江陵爲界的長江上、下游的防務分别由陸抗和陸凱掌管。[注]《陸抗傳》載陸抗履歷:“永安二年,拜鎮軍將軍,都督西陵,自關羽至白帝。三年,假節。孫皓即位,加鎮軍大將軍,領益州牧。建衡二年,大司馬施績卒,拜抗都督信陵、西陵、夷道、樂鄉,公安諸軍事,治樂鄉。”(《三國志》卷五八《吴書·陸遜傳》,第1355頁。)二人不僅繼承了陸遜在荆州的地位和影響,也分擔了他的工作。陸凱對於安集荆州的作用也不言而喻。

陳壽對潘浚、陸凱有如下評價:“潘濬公清割斷,陸凱忠壯質直,皆節概梗梗,有大丈夫格業。”[注]《三國志》卷六一《吴書·潘濬陸凱傳》,第1410頁。劉咸炘質疑將二人合傳,稱:“二人實不相似,徒以濬惡吕壹,凱諫孫皓而合之耳。濬與陸遜同鎮武昌,凱又遜之族子,與抗并輔,爲吴重臣,能匡其君,與國存亡,此傳實《陸遜傳》之餘,正宜合之《遜傳》,乃别爲一篇,宜其評語之膚廓也。”[注]劉咸炘: 《三國志知意》,《劉咸炘學術論集(史學編)》,第360頁。所謂的“大丈夫格業”究竟是怎樣一種氣概,讀者不太容易體會。但是從《魏書》討論可知,這是陳壽對二人做出的品題,并非“膚廓”。很明顯,從二人相繼安集荆州,爲孫吴謀求穩定的内部環境的角度看,將潘濬、陸凱合傳比較合理。陳壽編纂列傳,將其置於《陸遜傳》《吴主五子傳》《賀全吕周鍾離傳》之後,更是大有深意。

於是,《賀全吕周鍾離傳》和《潘濬陸凱傳》及以後諸傳應視作守業諸臣傳,它們被《吴主五子傳》與此前的江東創業功臣傳區隔開來。《吴書》即圍繞江東創業、鞏固的時間表展開列傳編纂。隨着《吴主五子傳》在《吴書》中的意義逐漸明朗,對於《吴書》中其他列傳合傳、編次的因由亦可以討論了。

六、 陳壽《吴書》列傳编纂

可以發現,《吴書》諸傳大體以吴國建立的時間爲序,各傳諸人以官職位次相同合傳,與所謂“類别”“品性”關係不大。

《張顧諸葛步傳》與《張嚴程闞薛傳》是《宗室傳》後最初的兩個吴國人臣列傳。張昭是《吴書》中的第一個人臣。雖然他的官職止步於輔吴將軍一職,且位次僅僅“班亞三司”。但是張昭在孫策創業時的地位遠高於諸人。《張昭傳》云:“孫策創業,命昭爲長史、撫軍中郎將,升堂拜母,如比肩之舊,文武之事,一以委昭。”[注]《三國志》卷五二《吴書·張顧諸葛步傳》,第1219頁。這種影響一直維持到了孫權時期,這是許多人臣并不具備的特點。[注]《張昭傳》載:“初,權當置丞相,衆議歸昭。權曰:‘方今多事,職統者責重,非所以優之也。’後孫邵卒,百寮復舉昭,權曰:‘孤豈爲子布有愛乎?領丞相事煩,而此公性剛,所言不從,怨咎將興,非所以益之也。’乃用顧雍。”(《三國志》卷五二《吴書·張顧諸葛步傳》,第1221頁。)可見在東吴諸臣心目中,張昭是當之無愧的第一人。

張昭之後應該排列哪些人,或者説哪些人可以與張昭合傳?《吴書》安排了顧雍、諸葛恪、步騭三人。顧雍於黄武年間任丞相,諸葛瑾則任驃騎將軍,步騭任右將軍。將他們視作處於“公位”諸人,應該没有疑問。不過此舉與韋昭《吴書》不同。陳壽《吴書·張顧諸葛步傳》載周昭著書稱步騭及嚴畯等,實則文中論顧雍、諸葛瑾、步騭、嚴畯、張承等五人。[注]今按《隋書·經籍志》有“《周子》九卷,吴中書郎周昭撰”(《隋書》卷三四《經籍三》,北京: 中華書局,1973年,第998頁)。《太平御覽》引周紹《新論》、周昭《新撰》均周昭《新論》之誤。(李昉: 《太平御覽》卷二四一《職官部·都尉》,北京: 中華書局,1960年,第1144頁。同書卷四〇六《人事部·敍交友》,第1878頁。)據嚴可均輯,今存四篇,《贈孫奇詩序》、《論步騭嚴畯等》、《論薛瑩等》、《立交》(嚴可均輯: 《全三國文》,北京: 商務印書館,1999年,第715—716頁)。其中《論薛瑩等》輯自《太平御覽·人事部》,缺漏前段“吴志”二字,實應作“《吴志》又曰”,不能算作周昭《新論》佚文(《太平御覽》卷四四五《人事部·品藻上》,第2048頁)。侯康以爲《抱朴子·正郭篇》引中書郎周恭遠《論郭林宗》當出此書(侯康: 《補三國藝文志》卷四《儒家類》,北京: 清華大學出版社,2012年,第59頁)。劉咸炘以爲《張顧諸葛步傳》合傳緣由在於“四人及其子弟,皆以德器稱,以周昭之論合之”。[注]劉咸炘: 《三國志知意》,第358頁。實際上,周昭作論是爲將諸人合傳作準備,而且从现有材料推測,韋昭《吴書》中顧雍等人列傳应與陳壽《吴書》不同。陸雲就陸機新修《吴書》而進行建議的書信云:

雲再拜: 誨欲定《吴書》,雲昔嘗已商之兄,此真不朽事,恐不與十分好書同是出千載事。兄作必自與昔人相去,《辯亡》則已是《過秦》對事,求當可得耳。陳壽《吴書》有《魏賜九錫文》及《分天下文》,《吴書》不載。又有嚴陸諸君傳,今當寫送。[注]陸雲: 《與兄平原書》,嚴可均輯: 《全晉文》,第1075頁。

據此,陸機、陸雲兄弟商議共新撰一部《吴書》時,發現陳壽《吴書》與韋昭《吴書》的區别之一便是“嚴陸諸君傳”。此“嚴”應即嚴畯,“陸”似指陸績、陸瑁與陸凱諸人。如果這個推論成立,韋昭《吴書》中嚴畯、步騭的位置應不同於陳壽《吴書》。當時人將顧雍、諸葛瑾、步騭、嚴畯、張承共同評論。陳壽《吴書》中,顧、諸葛、步三人與張昭合傳,張承則附於張昭傳之後,恐怕是陳壽的改動。

隨後的《張嚴程闞薛傳》首列張紘。韋昭《吴書》云“紘與張昭并與參謀,常令一人居守,一人從征討”,[注]《三國志》卷五三《吴書·張嚴程闞薛傳》,第1243頁。則孫策創業之初,張紘地位僅次於張昭。正如陳壽評曰:“張紘文理意正,爲世令器,孫策待之亞於張昭,誠有以也。”[注]《三國志》卷五三《吴書·張嚴程闞薛傳》,第1257頁。張紘之後羅列嚴畯、程秉、闞澤和薛綜等人,諸人多爲名儒。[注]《吴書·嚴畯傳》稱:“少耽學,善《詩》、《書》、三《禮》,又好《説文》。避亂江東,與諸葛瑾、步騭齊名友善。性質直純厚,其於人物,忠告善道,志存補益。”《程秉傳》稱:“逮事鄭玄,後避亂交州,與劉熙考論大義,遂博通五經。士燮命爲長史。權聞其名儒,以禮徵秉,既到,拜太子太傅。”《闞澤傳》稱:“追師論講,究覽群籍,兼通歷數,由是顯名。”《薛綜傳》稱:“少依族人避地交州,從劉熙學。”“凡所著詩賦難論數萬言,名曰《私載》,又定《五宗圖述》、《二京解》,皆傳於世。”(《三國志》卷五三《吴書·張嚴程闞薛傳》,第1247、1248、1249、1250、1254頁。)劉咸炘曰:“諸人皆以文學進,猶蜀之有劉巴、秦宓、杜瓊、許慈輩,薛瑩則如蜀之郤正。”[注]劉咸炘: 《三國志知意》,《劉咸炘學術論集(史學編)》,第358頁。考《嚴畯傳》後附裴玄,《程秉傳》後附徵崇,《闞澤傳》後附唐固,或即韋昭《吴書·儒林傳》之舊,劉説有一定道理。但是以《三國志》整體考慮,陳壽并没有創設《儒林傳》或《文苑傳》的意圖,他只是在涉及儒林、文學諸人時會以附傳的形式展現。《魏略》原有《儒宗傳》,其中諸人或被陳壽分布於《魏書》中,或本不録入。《蜀書》中劉巴是以“先主門下—尚書諸臣”的面貌出現的,秦宓是以“先主之後公卿”面貌出現的。至於杜瓊、許慈等輩,可以用劉咸炘自己的話來評價:“然據傳中所録之事,諸儒僻好術數,忿争褊躁,或陳曹氏之符,或獻勸降之策,皆陋劣鄙儒也。吾蜀不幸,無人可紀,乃使諸儒列名史策。”[注]劉咸炘: 《三國志知意》,《劉咸炘學術論集(史學編)》,第352—353頁。其實“僻好術數”,已經表明陳壽對儒生的態度了。[注]比如《吴書·吴范劉惇趙達傳》可方之《魏書·方技傳》和《蜀書·杜周杜許孟來尹李譙郤傳》。《魏書·王粲傳》中,建安諸子以附傳的形式出現,亦表明陳壽不立《文苑傳》。總之《張嚴程闞薛傳》諸人共性并非儒學背景而在官職位次。嚴畯於孫權爲吴王及稱帝時爲衛尉,程秉先後拜太子太傅、守太常,闞澤歷任尚書、中書令、太子太傅,薛綜爲選曹尚書、太子少傅——此傳實爲孫權諸卿傳。

卷五四至卷五六相繼是《周瑜魯肅吕蒙傳》《程黄韓蔣周陳董甘淩徐潘丁傳》《朱治朱然吕范朱桓傳》,此三傳可視作孫吴創業諸將軍合傳。

劉咸炘認爲《虞陸張駱陸吾朱傳》“皆以剛直遭忌害者,其人實非同類共事也”。[注]劉咸炘: 《三國志知意》,《劉咸炘學術論集(史學編)》,第359頁。盧弼反駁道:“駱統、陸瑁未遭忌害,劉説稍誤。”[注]《三國志集解》卷五七《吴書·虞陸張駱陸吾朱傳》,第1046頁。考諸人行事,即孫吴諸大夫傳,各以議論爲職。

卷五八至卷六一四傳是吴創業向守業過渡諸傳,上文已有討論。

卷六二《是儀胡綜傳》、卷六五《王樓賀韋華傳》與《魏書》的《王衛二劉傅傳》《桓二陳徐衛盧傳》《和常楊杜趙裴傳》,以及《蜀書》的《董劉馬陳董吕傳》相同,所序都是“侍中—門下諸臣傳”。劉咸炘認爲是儀、胡綜合傳是“同典尚書辭訟爲侍中”,[注]劉咸炘: 《三國志知意》,《劉咸炘學術論集(史學編)》,第360頁。大體不差。《是儀胡綜傳》和《王樓賀韋華傳》的差异在於,前者是孫權時期諸臣,後者是孫休以後諸臣。筆者在考察陳壽《吴書》與韋昭《吴書》的區别時曾推測,韋昭《吴書》有一個“使臣列傳”存在。[注]參考拙作《由〈徐詳傳〉廢立推知韋昭〈吴書〉原有“使臣列傳”》,未刊稿。其中就應該有與是儀、胡綜關係非常接近的徐詳。是儀、胡綜以吴王尚書、侍中的身份出現在歷史舞臺上,他們作爲政權建立的重要標誌而存在,用以開啓一個新的時代。“數通使命”的徐詳,又曾出任解煩左部督,典掌軍糧云云,并非長期侍中之臣,爲此不能躋身此傳。

卷六三《吴范劉惇趙達傳》前人多目爲《方技傳》。不過《魏書·方技傳》列於《烏丸鮮卑東夷傳》之前,在全書的結構中處於匯傳附從的位置。而《吴范劉惇趙達傳》在《吴書》結構上并非與《魏書·方技傳》相同,這是不能將其視作《方技傳》的原因之一。另一個原因是此傳緊隨《是儀胡綜傳》,在孫權門下—尚書諸臣傳後,又在《諸葛滕二孫濮陽傳》即孫亮以後諸公傳之前,《吴書》應將其定位爲孫權諸大夫傳。

總合《吴書》列傳來看,合傳以官職爲考量要素,這一點與《魏書》、《蜀書》并無不同。《吴書》列傳編次的時間斷限設定在孫權自立正朔之後,亦等同於魏國建立的時間點。反映在列傳標目上,即體現爲《吴主五子傳》區隔前後的作用。

表3 《吴書》諸臣列傳定位示意

七、 結 論

《三國志》延續了《史記》、《漢書》按照時間和官職位次秩序合并、編次列傳的傳統。不過陳壽筆下,《三國志》中官職位次在人物合傳方面的意義顯得更爲突出。由於陳壽在分别敍述各國歷史時,以各國建立的時間點爲最重要節點編纂列傳,此時能突出一國建立的標誌,便是該國獨立的官僚機構。所以《三國志》的列傳編纂中,人物按照相同或相近的官職位次合傳。甚至爲了滿足相同官職的需要,陳壽在一定程度上會調整編次人物的先後順序。活動時間在前者,未必被編次於靠前的列傳中;而活動時間在後者,很可能因爲官職的關係,被安排在靠前的列傳中。

陳壽如此編纂列傳,固然與三國歷時較短的客觀限制有關;而主觀上,陳壽似有意通過此舉彰顯出他對三國歷史的基本認識。雖然《三國志》是以魏國爲主反映當時整個中國歷史的史書,但是陳壽還是充分考慮蜀國和吴國的建國歷程,并堅持按照各國各自發展的時間表編纂列傳。亦即,陳壽以連貫敍述三國歷史演進的基本綫索和趨勢爲首要目标,并傳達出他希望完整敍述各個區域歷史的意圖。爲此他不惜在一定程度上違反按照時間先後排列人物的史傳傳統。

陳壽立足客觀事實,無所回避地承認三國分立、各自爲政的歷史事實。透過《三國志》的列傳編纂可以看到,陳壽的歷史見識并不局限在爲魏、晉兩國作諱的文字遊戲上,也不止步於尊魏抑蜀的正統争論上。正是由於《三國志》藴含着陳壽相對客觀、開明、包容的史學觀念和精神,它也成爲後代書寫地方史和區域史的典範,不斷地被模仿和學習。

——從德勒茲《差異與重複》來觀察

——德里達與胡塞爾的分歧