再论苏轼“心理本体”的情理结构

◇宋 颖

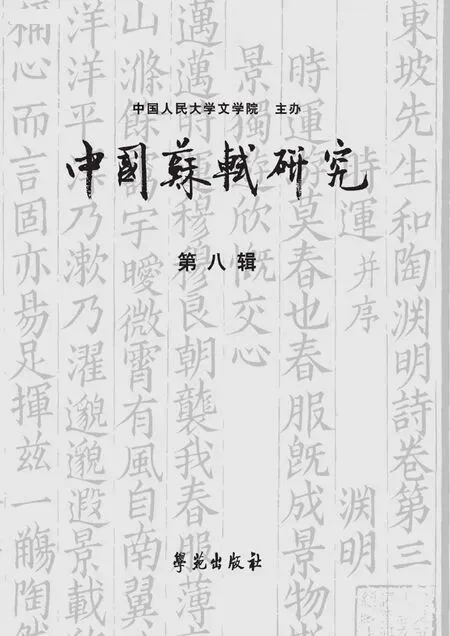

前文《苏轼心理本体的情理结构》(《中国苏轼研究》第七辑)论述了苏轼心理本体的基础和生成,本文在此基础上进一步详论心理本体的本质和机制。

传统文化前期,士人的价值归宿基本可以概括为“天道本体”;而苏轼承继了传统文化核心精神中最富有合理性的部分,将天道本体进一步发展为“心理本体”,基于文化情理结构生成了新的士人人格境界,并深度弥合了传统文化中情理、出处、家国等价值的矛盾分裂。这一新的价值建构是中唐到北宋文化价值嬗变期的最有意义的文化成果之一,它开辟了和理学完全不同的价值建构和价值取向,对后世士人的文化人格模式产生了极其重要的实质性影响,并在后世的文学作品中广泛体现出来。只有深入剖析苏轼心理本体的情理结构,才能真正认识到“心理本体”对后世士人影响的深度和广度,也才能更全面客观地估量苏轼文化人格的价值和意义。

何谓“天道本体”?它是指先秦到两汉逐渐形成的、传统社会前期士人的价值归宿。“天道”常与“人道”对举,在原始儒家处,“弘道”是基本命题。从根源处探究,它是由人要“活着”的内在亲证决定的,人作为一个类要“活着”并更好、更长久地活着,就必须根据人类总体原则建构价值、做出奉献。这就要求人根据具体的历史情境选择具有正面价值意义的思想观念来不断构建“道”、弘扬“道”,“道”就成为“历史合理性的稳定乃至固化形态”。而弘道的方式,就是从发端于血缘伦理亲情的“仁”开始,推己及人,不断将符合历史合理性的“理”积淀入情感之中,发展人性心理,达成道德境界的情理结构;同时通过不断在外在世界做出贡献、建功立业的方式将内在的道德境界体现出来,最终完成“内圣外王”的理想人生。这就是“人道”的主要内容,它包括内在的境界价值和外在功业价值两个向度。

而“天道”的观念则比较复杂。孔子说:“天何言哉?四时行焉,百物生焉,天何言哉?”(《论语·阳货》)此处的“天”还主要是指外在于人的自然界,孔子以天的自然性和必然性来况喻行道的自然性和必然性。随着从先秦到两汉的发展,儒家逐渐以人类的道德准则为自然立法,在自然观上倡导“皇天无亲,唯德是辅”,赋予“天”以亲切温暖的情感和道德属性,将历史合理性寄托在自然之中;又以道德准则去观照历史,形成“道德的历史化和历史的道德化”的道德史观,把历史总体也纳入“天”的概念之中;道家又指出人类的局限性,提倡人向自然复归,把自然作为人的标准和最终归宿,这一思想与儒家将自然“比德”的思想有相通之处,逐渐与儒家的“天道”相融合,给儒家“独善其身”提供了一个自然的归属地,也再次强调了“天”不受人干预的自然属性。“天道”逐渐变成了包含外在自然和历史总体在内的历史合理性的象征,并通过“天”的永恒性鲜明地喻示着“道”的必然性:总体上讲,人类应该也必然是能够弘道的,否则人类就早已不再存在。可以说,“天道”是“人道”合理性和必然性的提炼和凝聚,因此,“天道”逐渐成为价值本体。在传统社会前期,士人形成了以开放的情理结构构建“道”,并通过践行社会责任的“人道”来实现向代表历史合理性和必然性的“天道本体”依归的价值践履方式。

虽然从总体的角度看,人类必须并且必然能实现“弘道”的价值使命,否则人类早已消亡;但从个体的角度看,能否实现“弘道”,尤其是外向度的建功立业,却要依赖现实条件和政治环境:外在价值的实现是“有待”的,有限的人在现实中只能获得相对自由,而非绝对自由,这就是人的现实悲剧性。当个体迫于现实条件无法实现外在价值、发现“内圣”应然的“外王”却并非现实的必然时(具体体现为出处、家国等矛盾),情和理就分裂而无法圆融,道德境界的存在意义也就受到拷问,人无法在现实中通过践行“人道”实现向“天道”的归依,就必然产生强烈的悲剧意识。悲剧意识促使人从反面思考人生价值,最终还向“天道本体”寻求价值根据和支撑。象征天道本体的自然是永恒的,因此,士人往往也能在对自然和历史的追询和体验中,再次从情感上体验到人道的应然,确认价值的归属,获得一种永恒感的支撑,重新感受到道德人格境界的意义,从而肯定这一人性心理的正当和价值,经历道德境界情理结构的再次生成,并弥合现实悲剧意识。可以说,这是一种情感上的慰藉。每经历一次这样的失落、质疑、追询、体验、建构的过程,就是一次人性心理的积淀过程,也是通过情理结构的再度平衡达到内在道德境界提升的过程。这是传统社会前期,知识分子的典型价值建构机制。这一机制,有效地保证了不论成败,都不妨碍士人人性心理培养和人格修养的自觉。在传统社会前期,“天道”与“人道”始终不断在亲和与疏离中磨啮,这一流程在唐诗中表现得极其明显。

但是,天道本体的情感慰藉毕竟只能起暂时的作用,却无法给失落的外在价值提供替代价值。在社会现实环境极度恶劣并持续时长达到一定程度的时候,天道本体的慰藉失效,士人道德境界的情理结构不得不分裂,在历史的进程中,纵情和崇理的倾向都是这一价值结构无法圆融的体现。在文化嬗变期的宋代,对情感的耽溺和对“天理”的过度标举也交替出现,苏轼的“心理本体”在此时应运而生,它发展了“天道本体”内在亲证的价值自证,并形成新的心理本体,使得价值建构的情理结构在彻底意义上实现了圆融。

“心理本体”是传统文化精神的承继和蜕变。传统文化前期,士人以内在亲证的情理结构为价值建构的逻辑起点以及其自证的价值建构方式,其本质特征都是不依赖于外在事物的人的内在亲切的感知性。苏轼正是深得其中精要,在时代精神转变的大文化环境下,创造性地把价值本体从外在转变成内在,充分发展了传统中最具有合理性的精神,创造出“心理本体”,其情理结构在根本意义上达成了圆融无碍,形成了真正“无待”的新式主体文化人格,使得传统士人人格心理模式和价值模式有了一次脱胎换骨的飞跃,在真正意义上解决了传统文化中情理分裂的问题,消弭了悲剧意识,并使传统的价值体系从内在逻辑上彻底统一。

“心理本体”的特征如下:个体的价值生发、依据与精神归宿均诉诸内心,在价值上获得“此心安处是吾乡”的宗教式归宿;它的本质是“性命自得”,以人类总体观念为依据,通过内在亲证的情理结构进行价值自证,是一个开放的、动态的、不断生成的过程,因此与西方黑格尔先验的“理念”或宋代理学家标榜的恒定不变的“理”截然相反,也不同于心性论或唯心主义;它的价值确证和检验也是“自得”式的,将人类总体观念内化为个人的情感需要,不受制于外在的具体的驱动力和评判标准,“胸中有佳处,海瘴不能腓”(《和陶王抚军座送客再送张中》),脱略外在的得失成败;它有鲜明的主体性和实践性,区别于空想式的自我欺骗和无所作为的虚无主义,和佛老思想不同。总之,它是一个从价值生发到价值确证都完全无待于外部条件的自足的价值建构,通过“理”向情的不断积淀来“无私”“去习”,最终达到以本真自然的心灵和行为去积极实践和生活的目的。

一、心理本体的本质:“性命自得”

朱熹曾说:“苏氏之学,上谈性命,下述政理,其所言者,非特屈、宋、唐、景而已。”对于苏轼思想不仅局限于文学,而是对根本的价值问题有深入探讨非常肯定。秦观更明确地说:“苏轼之道,最深于性命自得之际。”“性命自得”四个字恰如其分地概括了苏轼心理本体的本质:基于人性情理结构的必然而进行价值自证,价值的成立和确证都依赖于内在亲证的“自得”,心理本体的情理结构以历史合理性为依据反复交融提升,最终不断趋向彻底无待于外部条件和环境的圆满。

“性”“命”都是中国哲学中最根本的命题,对这一根本问题的不同理解产生不同的价值导向。郭店楚简中的14篇儒家著作被视为孔、孟儒学之间的“纽带”,其中《性自命出》篇“提出‘道始于情’的思想和天—命—性—情—道—教的理路,这非常符合中国哲学文化的基本事实”,而苏轼对性、命、道、情及它们关系的看法,特别是对性和情关系的看法是以情为核心,基本上是对从孔子到《性自命出》篇的合理思想的继承和发展,与孟子至朱熹的发展理路不同。此处重点分析苏轼比较集中探讨性、命、道、情关系的《扬雄论》《东坡易传》《中庸论》的相关部分。

首先,苏轼的人性论建立在对传统人性论辨析批判的基础上。在《扬雄论》中,苏轼对孟子的性善论、荀子的性恶论、扬雄的性善恶相混论和韩愈的性三品论都予以了反驳和辨析。他认为“始孟子以为善,而荀子以为恶,扬子以为善恶混。而韩愈者又取夫三子之说,而折之以孔子之论,离性以为三品,曰:‘中人可以上下,而上智与下愚不移’”,这三种关于人性的观点的问题都在于把“才”和“性”杂糅混淆在一起了:“是未知乎所谓性者,而以夫才者言之”;接着苏轼以树木为例,认为树木有的坚硬有的柔软,用途不同,成就不同,这都属于才的范畴,不属于“性”的范畴;对于树木来说,有土才能活,有雨露风气才能生长,这些共同的本质才是性。而人也同样如此,有的人善,有的人恶,就充分说明这不是共同的人性。

在《东坡易传》中他又特别批判了孟子的性善论:认为“孟子以善为性”是错误的,“夫善,性之效也”,“性之于善,犹火之能熟物也。吾未尝见火,而指天下之熟物以为火,可乎?夫熟物则火之效也”(《东坡易传》卷七)。善是性的作用效果,好比火能烤熟东西一样,而能效并非物体本身。人性能善,并不代表着人性就是善,所以孟子以善为性的论断是错误的。

在《扬雄论》中,他还一针见血地指出善恶本身就是后起的观念:“夫太古之初,本非有善恶之论,唯天下之所同安者,圣人指以为善,而一人之所独乐者,则名以为恶。”圣人把大多数人的合理欲望要求定为善,把个人违背大众利益的私欲称为恶。这样,善恶观念的历史性、它必然随着时代和大众要求变化的特点就不言自明了,这样开放的历史的变化的概念,无论如何也不能跟人的本性混为一谈,人的本性应该一开始就人所共有、具有恒定性。

在这些论述中,苏轼没有明确指出性是什么,但明确说明了性不是什么。这其实是继承了文化传统中的合理性,对继起的错误倾向进行反拨。

苏轼特别注意到了孔子讨论人性的审慎态度,并以此来批判孟子,也说明了这一点:“孔子所谓中人可以上下,而上智与下愚不移者,是论其才也。而至于言性,则未尝断其善恶,曰‘性相近也,习相远也’而已。” (《东坡易传·卷七》)他清楚地指出,孔子从来没有断言人性的善恶,关于人性,孔子只说过:“性相近也,习相远也”这句很有意味的话。孔子所谓的“中人可以上下,而上智与下愚不移”,说的也不是性,而是才。

苏轼这一看法与写于孔子之后、孟子之前的儒家文献《性自命出》一篇的观点也相一致:“凡人虽有性,心无定志,待物而后作,待悦而后行,待习而后定。”“性”是不确定的,没有先天的善恶之分,要“待物”“待悦”“待习”之后才能兴发、施行、确定。

对这一点的确定极其重要,这涉及人的主体性。把人性规定为“善”,人就成为这一观念的附庸,“善”这一观念也将失去开放性和历史性,被异化成永恒不变的先验规定。人就不再是“弘道”的主体,而变成“道弘人”;而把人性的本质和善恶观念区分开,明确指出善恶是人性的效用,不是人性本身,就避免把人性当成某种观念的附庸或工具,将人性从某种观念中解放出来,还人性以本来面目。为其“性命自得”的心理本体打下坚实基础。这意味着苏轼价值建构的发端就同理学截然相反,这也使得他与朱熹彻底区别开来。

那么“性”到底是什么?“性”与“命”“道”“情”的关系又怎样?苏轼在《东坡易传》卷一中对此有比较集中的讨论:

“贞”,正也。方其变化各之,于情无所不至。反而循之,各直其性以至于命,此所以为“贞”也。

所谓的“贞”就是“正”。“正”的含义是:从现象上看,是“变化各之”、“于情无所不至”,但这样纷繁复杂的现象背后,是“各直其性以至于命”,一切都按着本性而来,达到“命”——也即人类总体的必然,这就是“贞”,也就是“正”的内涵。也就是说,情和性本质为一,通向必然之命。这句可以说是下面论述的总纲。随后,苏轼用逆推的方法指出人所去除不掉的、不受社会观念影响的、不可移易的部分才能称之为“性”:

……君子日修其善以消其不善;不善者日消,有不可得而消者焉。小人日修其不善以消其善;善者日消,亦有不可得而消者焉。夫不可得而消者,尧舜不能加焉,桀纣不能亡焉,是岂非性也哉!

这是“圣人与小人共之,而皆不能逃”(《扬雄论》)的共同本质,也就是《扬雄论》中所说的“人生而莫不有”的“饥寒之患,牝牡之欲”。“饥而食,渴而饮,男女之欲”,都是“出于人之性”的,这也是圣人成圣、小人为恶的基础。“圣人以其喜怒哀惧爱恶欲七者御之,而之乎善;小人以是七者御之,而之乎恶。”因此,善恶是“性之所能之”,人的主体性和主动性的结果,“而非性之所能有”。

这一观点与《性自命出》篇也一脉相承:“喜怒哀悲之气,性也。及其见于外,则物取之也”,“所善所不善,势也”,人所共有的自然性,根据外物的“势”的情况,才产生“所善所不善”的结果。

《东坡易传》卷七随后强调,“君子”能够“用是”,尊重这个本“性”,就“去圣不远矣”;而如果能真正“至是”,则摆脱了“用是”的“犹器之用于手”的与道为二,达到“手之自用”的得心应手。这才是真正的“莫知其所以然而然”的“道”,也可以称为“命”,也就是达到了必然性:

性至于是,则谓之命;命,令也。君之令曰命,天之令曰命,性之至者亦曰命。性之至者非命也,无以名之而寄之命也。死生祸福,莫非命者,虽有圣者,莫知其所以然而然。君子之于道,至于一而不二,如手之自用,则亦莫知其所以然而然矣,此所以寄之命也。

“性”推至于这个不可得而消的极处,就可以称之为“命”。所谓“命”就类似于君主、上天的命令,或者死生祸福一样,强调的是它的不可违背和必然性。此处谈论的不是某个个体,而是人类总体,所以“命”就是指人类总体的必然性。

显然,此处实际说的是“性”“道”“命”的统一,也可以理解为遵循不可违背的“性”,才能得所循之路“道”,也就与必然性的“命”获得了统一。也就是说:剥落一切外在社会性的强加赋予和干预影响,还原人“性”的本来面目,从尊重其不可改变的核心内容出发,也就可以行人性所生发之“道”,即达人类总体必然之命。

苏轼强调尊重人性本质以达人类总体,而《性自命出》篇说“性自命出,命自天降”,强调性从人类总体必然而出,实际上都是从不同方面强调“性”与“命”二者的必然联系和内在统一。

而在性、命、道、情之间,情是核心:

情者,性之动也,溯而上,至于命;沿而下,至于情,无非性者。性之与情,非有善恶之别也,方其散而有为,则谓之情耳。命之与性,非有天人之辨也,至其一而无我,则谓之命耳。

“情”“性”“命”三者实际是一回事,只是层面不同。“情”是“性”在现实中的感性呈现。“性”往上追溯,就达到“命”的必然;而具体的发用,就是“情”的各种呈现,其实无非都是“性”。“性”和“情”并没有什么善恶之别,只不过“性”是抽象,“情”是具象而已,二者不是体用关系,而本来是一回事;“命”和“性”也没有天人之辨,去除社会观念对“性”的遮蔽,就能通过“无我”达到“至其一”的人类总体的必然,称之为“命”。没有现实表现出的情,就没有性和命之说。苏轼探讨性和命,实际都是为了现实中的“情”来服务,尊重人性的必然以达道,实际就是尊重情以达道。可以说,苏轼的性命论实际就是《性自命出》中“道始于情”思想的继承,人类总体必然的实现依赖的是对“性”,也就是现实中的“情”的尊重:

“乾道变化,各正性命,保合太和,乃利贞”,以各正性命为贞,则情之为利也亦明矣。又曰:“利贞者,性情也”,言其变而之乎情,反而直其性也。

它的各种形式是“为利”的情,实质是“反而直其性”,尊重情才是“正性命”。这就是苏轼“性命”论中,情—性—道—命的关系。以“情”为核心,既是人主动弘道的前提和出发点,也是性命“自得”的基础。

必须说明的是,这里的“情”其实不是通常意义上的原初感性或世俗人情。它实际指的是“性”的原初情理结构。如上所说,“情”其实也就是“性”。“性”是“尧舜不能加,桀纣不能亡”的,其具体内容其实包含两个部分。“神而明之存乎其人。性者,其所以为人者也,非是无以成道矣。”(《东坡易传·卷七》)苏轼这句话清楚地说明,人性里不仅有“饥而食,渴而饮,男女之欲”的动物性,还有基于动物性本能而指向的“神而明之”的社会性,这是人成为人的根据。人性中的社会性决定了人必须“好德”“弘道”的价值取向,人性中如果没有社会性,人也就不具备“成道”的可能性,当然也就没有“成为”人的可能性了。所以,“性”中毫无疑问还有“其所以为人”的社会性。因此,这里的“情”,实际上是一个包含了本能动物性和社会性指向在内的人的原初情理结构。

有了这个原初情理结构,才能从情感的“诚”到德性之“明”,这是一个由乐而知、由情到理的自然而然的生命过程,最符合人性,也就是真正的能达到人类总体之命的“道”。因此,在《中庸论上》里,苏轼特别强调了要尊重这个价值建构起点的情理结构,“君子之为学,慎乎其始”,并详细阐释了“自诚明谓之性”:

《礼记》曰:‘自诚明谓之性,自明诚谓之教。诚则明矣,明则诚矣’夫诚者,何也?乐之之谓也。乐之则自信,故曰诚。夫明者,何也?知之之谓也。夫惟圣人,知之者未至,而乐之者先入,先入者为主,而待其余,则是乐之者为主也。若夫贤人,乐之者未至,而知之者先入,先入者为主,而待其余,则是知之者为主也。

圣人的价值修养,就是从心悦诚服的“乐之”,到自然而然的“知之”,这样只要知道的就能“无所不行”;而贤人如果以知为主而不乐,那就未必能行。因为圣人是一个通过尊重人性而合道、达到人类总体必然的过程,这也就是苏轼的“性命自得”:从自然情感的“乐”来获得理性的“知”,从尊重“性”来实现人类总体的“命”,这样的情理结构是苏轼心理本体价值建构的逻辑起点,只有遵从这个内在于人的、最亲切的真实的生命体验去建构价值,价值才能植根于人的生命之中,人才真能具备向“圣”发展的可能,这就是是不依赖任何外在条件的“内在亲证”。这里的“乐”,是在原初情理结构基础上的“乐”。

当然,从价值建构的起点上,苏轼强调要从乐之到知之以“慎始”,因为从乐之到知之和从知之到乐之是完全不同的价值建构方式,前者尊重人性可达必然;后者却不符合人性的自然。但在“性命自得”的价值自证过程中,二者又是交互作用的,情理结构又分为若干个层次。由情生理,以“乐之”先入,随之以“知之”;再将“知之”通过审美的乐感积淀入情之中达到“乐之”,形成更高层次的情理结构;再将理积淀入更高层级的情之中,不断在现实实践中重复这一即感性而超感性的过程,向着“好善如好色”“恶恶如恶臭”的人性心理充分发展的情理结构——“圣人”之“诚”迈进。从始至终,价值的建构不需要依赖任何外部因素,无待于鬼神和他人,这就是心理本体的本质:“性命自得”的内在亲证与价值自证。

事实上,在现实的人身上,并没有绝对纯粹的“情”或纯粹的“理”,只有理性较少的原初情感,或者说原初情理结构,和充分情感化了的理(高层次的情),以及未充分被情感化的理(理)。强调以情理结构中的情为出发点和每一个修养阶段的核心,目的是为了尊重人性的必然。

二、心理本体的机制:“理”的情感化

长期以来,苏轼作品中富于“理”的特征是学界共识。苏门四学士之一的黄庭坚说苏轼“深造理窟”,当代学者也普遍认为苏轼诗“富于理趣”,清代性灵派的袁枚甚至说“永叔长于言情,子瞻不能”(《随园诗话》)。的确,苏轼诗词中,尤其在代表感性的“词”的文学体裁中,极少看到典型词人式敏锐的感性体验和刻骨悲欢,更多的是清空旷达之境。但苏轼本人却非寡情或少情之人,又是公认的至性至情。究其根本,是苏轼不断将“理”向“情”积淀,将原初情感提升为文化情感,形成了对“理”的审美乐感超越本能情感的文化人格,从更高阶的情理结构出发来感受和思考世事人生的结果。苏轼诗中的“理趣”也正是苏轼高层次情理结构在诗中的自然流露:未化为情的理是枯燥的“理”,化为情的理则使人“乐之”,便成为“趣”。

情理的交互作用和提升,是苏轼心理本体价值自证的主要机制。它以感性对理性的接纳和涵容为中心,以长期历史实践中各种因素博弈形成的合理性、也就是人类总体原则为依据,围绕这一点,不断将理性向感性积淀、将感性提升为超感性的情理结构;再以这样的高阶情理结构为起点,继续将“理”情感化;在具体生活实践中不断重复这一过程,进行开放式的再次生成。价值自证在这一过程中完成,人生境界在这一过程中开启,人性心理在这一过程中发展提升。这一过程保证了价值建构的开放性和活力,具有极大的历史合理性。这也体现了心理本体的特点:开放、动态、以历史实践为准则,具有鲜明的主体性。

“循理无私”是苏轼提出的这一机制的总的原则,苏轼在不同的作品中再三提及:

君子之顺,岂有他哉!循理无私而已。……夫顺生直,直生方,方生大,君子非有意为之也,循理无私,而三者自生焉。故曰:“不习,无不利。”夫有所习而利,则利止于所习者矣。(《东坡易传》卷一)

凡学之难者,难于无私;无私之难者,难于通万物之理。故不通乎万物之理,虽欲无私,不可得也。己好则好之,己恶则恶之,以是自信则惑也。是故幽居默处而观万物之变,尽其自然之理而断之于中。其所不然者,虽古之所谓贤人之说,亦有所不取。(《上曾丞相书》)

“循理”和“无私”相辅相成,能够做到“无私”,才能真正意义上“循理”;能够处处“循理”,自然也就“无私”。这里的“循理”,指的是尊重万物自然的本性和规律,包括上文中的人性之理,还有事物之理、自然之理等,苏轼一再强调“物一理也,通其意,则无适而不可”(《跋君谟飞白》),“天地与人,一理也”(《东坡易传》卷七),当然也包括人事之理,即以人类总体为原则,具体历史实践中各种因素博弈后的合理性。能够做到“循理”,就能够处处恰到好处:

循万物之理,无往而不自得,谓之顺。考之人事而人事契,循乎天理而行,无往而不相值也。(《东坡易传》卷九)

“无适而不可”“无往而不自得”“无往而不相值”,都是指恰到好处。这种恰到好处、游刃有余的自由自得状态,与孔子的“七十而从心所欲不逾矩”类似。“从心所欲”并非罔顾规则的绝对自由,而是经过长期不间断的自觉修养,最终将“矩”所代表的“理”审美化为以之为乐的“情”的结果。“矩”内化为自我的一部分,举手投足无不中矩,甚至无不立矩。这一举一动的行为的恰好好处、无往而不自得,必须是在“极高明”的人生境界笼罩下才能达到。这一境界的实现实际就是一个通过“无私”来不断达到“循理”之乐的修养过程。

这里的“私”不仅仅指私欲,还指偏见和成见,因此苏轼特地强调了“去习”:既有的知识、思想、观念都会带给人一些既定的思维和行为习惯,如果不以历史合理性为标准,而只是罔顾具体历史情境一味遵循既有的习惯或思想,就会在某种程度上成为成见和偏见,自以为合乎道理,其实却妨碍真正的“循理”。具体到现实生活中,对任何事物过度的追求重视和偏执,都能成为一种“习”和“私”。例如功名利禄、嗜欲爱好,甚至于功业成就、思想和情感,都可能使人偏离“理”,成为“习”和“私”:

世人之所共嗜者,美饮食,华衣服,好声色而已。有人焉,自以为高而笑之,弹琴弈棋,蓄古法书图画……则又有笑之者曰:古之人所以自表见于后世者,以有言语文章也,是恶足好?而豪杰之士,又相与笑之。以为士当以功名闻于世,若乃施之空言,而不见于行事,此不得已者之所为也。……而或者犹未免乎笑,曰:是区区者曾何足言,而许由辞之以为难,孔丘知之以为博。由此言之,世之相笑,岂有既乎?

士方志于其所欲得,虽小物,有弃躯忘亲而驰之者。故有好书而不得其法,则拊心呕血几死而仅存,至于剖冢斫棺而求之。是岂有声色臭味足以移人哉。(《墨宝堂记》)

美食华服声色是人的共同爱好,过分嗜求无疑会成为“私”;还有人以为弹琴弈棋、书法绘画更高一个层次,却被重视言语文章者所嘲笑;豪杰之士认为功名建树更重要,又被标举独善的隐者所不齿。其实这些都未免有五十步笑百步之嫌,因为一旦“士方志于其所欲得”,即便是“小物”,都能“移人”,使人“弃躯忘亲而驰之”,美食华服、书画文章、功名利禄、功业建树,一旦陷于其中,都能成为“私”和“习”。真正的循理无私者,会有“去而人思”的遗爱,却不一定有赫赫之名:“何武所至,无赫赫名,去而人思之,此之谓遗爱。夫君子循理而动,理穷而止,应物而作,物去而复,夫何赫赫名之有哉!”(《遗爱亭记》)因为真正循理者不会对功名利禄“有习”。

一旦过于刻意追求,连拘执某种思想或思考本身,都能成为妨碍人循理的“习”:

建安章质夫,筑室于公堂之西,名之曰思。曰:“吾将朝夕于是,凡吾之所为,必思而后行,子为我记之。”……君子之于善也,如好好色;其于不善也,如恶恶臭。岂复临事而后思,计议其美恶,而避就之哉!是故临义而思利,则义必不果;临战而思生,则战必不力。若夫穷达得丧,死生祸福,则吾有命矣。少时遇隐者曰:“孺子近道,少思寡欲。”曰:“思与欲,若是均乎?”曰:“甚于欲。”……思虑之贼人也,微而无间。……且夫不思之乐,不可名也。虚而明,一而通,安而不懈,不处而静,不饮酒而醉,不闭目而睡……《易》曰:“无思也,无为也。”我愿学焉。《诗》曰思无邪。质夫以之。(《思堂记》)

《思堂记》的根本观点是劝谏朋友不要过度执着于思。执着自我,思虑成习,“临义而思利,则义必不果;临战而思生,则战必不力。”对于思虑给人带来的“微而无间”的影响要警惕,与其过思,不如自然顺应“穷达得丧,死生祸福”的必然性。苏轼多次提出“有思皆邪”(《虔州崇庆禅院新经藏记》)、“无思则土木”(《续养生论》),并不断思考怎样摆脱围绕主体之私的“邪”的“思虑”,趋向“思无邪”,也就是发之自然之性,遵循自然之理,达到不刻意思的“无思之思”。

不但过度的“思”可以导致“私”和“习”,连过于执着的“情”也一样可以成为“习”。但人的思想和情感都是不能去除的,否则人就丧失了主体性,“无思”使人变成了“土木”,“无情”就使人变成了“有其具而无其人,则形存而神亡” (《东坡易传》卷七)的行尸走肉。然而,生命有限、能力有限的悲剧性决定了人的情感并不一定能得到满足:

贵、贱、寿、夭,天也。贤者必贵,仁者必寿,人之所欲也。人之所欲,适与天相值实难,譬如匠庆之山而得成虡,岂可常也哉。因其适相值,而责之以常然,此人之所以多怨而不通也。至于文人,其穷也固宜。劳心以耗神,盛气以忤物,未老而衰病,无恶而得罪,鲜不以文者。天人之相值既难,而人又自贼如此,虽欲不困,得乎?(《邵茂诚诗集叙》)

本来,人的情感应然并不意味着世界的常然,人还偏偏无法接受,还要执着于自己的所求,就更是一种“自贼”了。最好的解决方法,不是像佛老那样取消主体意识和主体情感,做人的自我取消和自我戕害,也不是无限放大并强调情感的作用,而是认识并接受这一自然之理,用“理”的澄明境界和大视角大情怀,将“私”的情感提升为生命的深情,并采用“寓”和“游”的方式把审美泛化,将这生命的深情寄托在万事万物之中:

君子可以寓意于物,而不可以留意于物。寓意于物,虽微物足以为乐,虽尤物不足以为病。留意于物,虽微物足以为病,虽尤物不足以为乐。老子曰:“五色令人目盲,五音令人耳聋,五味令人口爽,驰骋田猎令人心发狂。”然圣人未尝废此四者,亦聊以寓意焉耳。

……然至其留意而不释,则其祸有不可胜言者。钟繇至以此呕血发冢,宋孝武、王僧虔至以此相忌,桓玄之走舸,王涯之复壁,皆以儿戏害其国,凶其身。此留意之祸也。

始吾少时,尝好此二者……自是不复好。见可喜者虽时复蓄之,然为人取去,亦不复惜也。譬之烟云之过眼,百鸟之感耳,岂不欣然接之,然去而不复念也。于是乎二物者常为吾乐而不能为吾病。(《宝绘堂记》)

苏轼用“烟云过眼”“百鸟感耳”这两个非常富于美感的情况来况喻所有为人带来美好情感和感受的东西,因为“万变岂有竭”(《和陶影答形》),因此所有美好也就像这两种日常情形一样终将过去,“过眼荣枯电与风,久长那得似花红”(《吉祥寺僧求阁名》),对待它的最佳态度,就是当其所遇,“欣然接之”;当其“去”,就“不复念”。透彻了解连“吾生”都如“寄”,何况生命中的一切。因此,情感的“寄寓”是最智慧的方式,而不是苦苦“留意”,这样,自然和人性之理两不相失,“但应此心无所住,造物虽驶如吾何”(《百步洪》)。

“平生寓物不留物,在家学得忘家禅”(《寄吴德仁兼简陈季常》),情感是“寓”,具体行为方式是“游”:

彼游于物之内,而不游于物之外。物非有大小也,自其内而观之,未有不高且大者也。彼挟其高大以临我,则我常眩乱反复,如隙中之观斗,又焉知胜负之所在。是以美恶横生,而忧乐出焉,可不大哀乎!(《超然台记》)

在物之内,就容易被得失所眩乱。因此不要陷于物之内,而要游于物之外。通过与物相游的方式将生活中的一切艰难挫折都转化为人生经历,把人生的过程当成目的。

做到“寓”和“游”,将具体的执着之情提升为更具理性澄明的生命深情,就形成了无往而不乐的精神境界:

凡物皆有可观。苟有可观,皆有可乐,非必怪奇伟丽者也。哺糟啜醨皆可以醉;果蔬草木,皆可以饱。推此类也,吾安往而不乐?(《超然台记》)

显然,这一境界的形成已经完全脱略了外在因素和条件的影响,完全是心理本体的自发自足,在这样一个心理本体中,人以人类总体为原则,对社会责任全力以赴,通过审美泛化的方式将深情寄寓在万事万物中,不再执着于任何具体,过程即是意义,生命在不断体验中达到完满,于是,天然的感性之乐就跃升为理性阶层的超感性之乐,生命不永、外在价值不得、情感易变的悲剧意识都在高阶的情理结构下得到了真正意义的弥合。“此心安处是吾乡”(《定风波·常羡人间琢玉郎》),心理本体真正成为价值的终极归宿。

当然,理性的了解并不能马上为感性所接受,所以这一过程在生活中必须反复体验、积淀,这是一个基于鲜明的主体意识的自觉主动修养的过程,这种理悟向情感的积淀因为是苏轼的生活常态,因此在其作品中也随处可见:

“后来视今犹视昔,过眼百世如风灯”(《孙莘老求墨妙亭诗》),“雕栏能得几时好,不独凭栏人易老。百年兴废更堪哀,悬知草莽化池台”(《法惠寺横翠阁》),是万物不永、青春不驻;“饥寒富贵两安在,空有遗像留人间。此身长拟同外物,浮云变化无踪迹”(《赠写真何充秀才》),“人生百年寄鬓须,富贵何啻葭中莩”(《将往终南和子由见寄》),是人生如寄,功名利禄终归尘土的价值空无;“愿言竟不遂,人事多乖隔”(《九日湖上寻周李二君不见君亦见寻于湖上以诗见寄明日乃次其韵》),“人间歧路知多少,试向桑田问耦耕”(《新城道中二首》),是人生无常,愿言难遂;“亦知人生要有别,但恐岁月去飘忽”(《辛丑十一月十九日既与子由别于郑州西门之外马上赋诗一篇寄之》),是透彻看到离别和结束是常态,一切最终皆非我有……

既然这是自然之理,那就要顺应此理,去除负面情感,不必忧愁痛苦:“盛衰哀乐两须臾,何用多忧心郁纡”(《游灵隐寺得来诗复用前韵》),“悬知冬夜长,不恨晨光迟”(《和王抚军座送客再送张中》),用理悟来化解情执,获得一种情感上的释累和开解:“汝去莫相怜,我生本无依。相从大块中,几合几分违。莫作往来相,而生爱见悲。”(《和王抚军座送客再送张中》)

多次重复某一心理经验,理就逐渐积淀入情之中,化为一种情之必然。在体会生活的时候,也就不再从本能情感出发,而是从一定层次的文化情理结构出发了:

至人无心何厚薄,我自怀私欣所便。耕田欲雨刈欲晴,去得顺风来者怨。若使人人祷辄遂,造物应须日千变。我今身世两悠悠,去无所逐来无恋。(《泗州僧伽塔》)

诗人词人多从自我得失感受抒写刻骨的情感体验,而苏轼诗词的常态却是从更高视角出发来观照人生。在此诗中苏轼说:每个人都从自我的私欲出发,以所便为欣,耕田想要雨,收耕期望晴;可造物无法满足所有人的需求,去的时候是顺风,来的人难免就是逆风。想要应所有人之请,造物一日千变也不够。如果跳出个人私欲的范畴,就会了解造物对人一律平等,没有厚薄。由此理悟而达到了“我今身世两悠悠,去无所逐来无恋”的乐感境界。

在这一时时处处理悟的境界下,每当在生活中遇到挫折、适意,首要的反应不是“怨天尤人”,而是自动形成善于转化、替代的心理机制:

卧看落月横千丈,起唤清风得半帆。

且并水村欹侧过,人间何处不巉岩。(《慈湖夹阻风五首》其四)

千丈落月、半帆清风,虽然人间有欹侧艰险,但末句何处不巉岩的领悟,恰恰带来了豁然开朗的境界。

总角黎家三小童,口吹葱叶送迎翁。

莫作天涯万里意,溪边自有舞雩风。(《被酒独行彼岸之姿运维会先觉四黎之舍三首》其二)

离别本令人伤感,可溪边小童送迎有礼,自有“舞雩”的风范,也足以快慰人生。

雨洗东坡月色清,市人行尽野人行。

莫嫌荦确坡头路,自爱铿然曳杖声。(《东坡》)

坡头之路坑洼不平,可曳杖之声铿然,居然弥足可乐。从此转彼,皆有可乐,无不可以转化替代。这正是“寓意”和“游”以达致“安往而不乐”的情理结构的现实体现。

通过审美泛化,苏轼的生命深情弥漫天地,从原初的感情,上升为大视角和大情怀:

多情多感仍多病。多景楼中,尊酒相逢,乐事回头一笑空。

停杯且听琵琶语。细捻轻拢,醉脸春融,斜照江天一抹红。(《采桑子》)

“斜照江天一抹红”,以一片弥漫天地的深情将人情化为价值,情至于此,再也不是宋初词人对感性情感的一味玩味和耽溺,而是将词人从因无法解决价值空无问题而深度感伤、越感伤越向世俗情感沉溺、越沉溺越加倍感伤敏锐和迷惘的泥淖中超拔出来,指向了“杜宇一声春晓”(《西江月·顷在黄州》)的境界开启。苏轼在“道始于情”的文化传统中发展出了“性命自得”的心理本体,形成了高阶的文化情理结构,使得词开始从内在走上“雅化”:“及眉山苏氏,一洗绮罗香泽之态,摆脱绸缪宛转之度,使人登高望远,举首高歌,而逸怀浩气,超然乎尘垢之外。”(胡寅《酒边词序》)

“循理去私”不但体现在苏轼作品的情感形态之中,也体现在审美对象上。例如传统的山水,在苏轼的笔下还原了独立、静谧、永久、平淡的真实面貌,它不再是人的情感或思想的寄托对象,也不是人格成立的附庸,而是真实、自然的存在。“湖中月,江边柳,陇头雪”(《行香子》)就是湖中月、江边柳、陇头雪,“未有一江明月碧琉璃”(《虞美人》),“远山长,云山乱,晓山青”(《行香子》)……一切都独立、恒定、永久、清醒。只有人的心灵剥除了“习”和“私”的负累,不强求功利,甚至不强求意义,才能看到这样本真的自然。这正是真正的“物我两相适”,也是苏轼一再强调的“禽鱼岂知道,我适物自闲”(《和陶归园田居六首》其一),“我行无南北,适意乃所祈”的“适”的境界。

循理去私的情理结构,还从深层上影响了苏轼的审美标准,他在审美标准中非常推崇“清”,使其整个诗境呈现出清旷的特点。“清”和“明”作为高频词汇,在苏轼作品中多次出现:“水天清,影湛波平”(《行香子·过七里滩》),“幸对清风皓月”(《满庭芳》),“与谁同坐,明月清风我”(《点绛唇》),“水风清,晚霞明”(《江城子》),“人间有味是清欢”(《浣溪沙》),“闲暇自得,清美可口”(《答毛滂书》),“清夜无尘,月色如银”(《行香子·述怀》)……真正夜色无滓秽,胸中无尘土。清的实质,就是去除人的厚欲和心中的渣滓,去除一切妨碍人的本真的负累:

尧、舜之所不能加,桀、纣之所不能亡,是谓“诚”。凡可以闲而去者,无非“邪”也。邪者尽去,则其不可去者自存矣。是谓“闲邪存其诚”。(《东坡易传》卷一)

这一审美特色,也是生命之“诚”的体现。

必须再次强调的是,这个理化入情的机制,是为着价值建构服务的,它的指向并非价值的消解,而是价值的挺立,既极富有指导现实的实践意义,又极大地凸显了人的主体性。这可以见之苏轼一生的实践,苏轼一生虽然坎坷,但每到一处都留下有利于人民的功绩,他始终以极大的热情投入生活,对世俗生活也毫不排斥,上至天子下到渔民,苏轼都乐于与之结交,丝毫不存偏见,一生充满着健康的生命力和勃发的创作力;这一主体性的彰显也随处可以见之苏轼的诗文:“门前万事不挂眼,头虽长低气不屈。”(《戏子由》)“才多事少厌闲寂,卧看云烟变风雨。”(《越州张中舍寿乐堂》)心理本体是为现实生活服务的,而不是佛老的寂灭清净之心;万事不挂眼是对外在因素的脱略,却不妨碍“气不屈”的主体人格。循理无私,都是为了建立情理圆融的人格境界,更好地“尽人事”,达成内外的统一:

凡有物必归于尽,而恃形以为固者,尤不可长。虽金石之坚,俄而变坏,至于功名文章,其传世垂后,犹为差久。……余以为知命者,必尽人事,然后理足而无憾。物之有成必有坏,譬如人之有生必有死,而国之有兴必有亡也。虽知其然,而君子之养身也,凡可以久生而缓死者无不用,其治国也,凡可以存存而救亡者无不为,至于不可奈何而后已。此之谓知命。(《墨妙亭记》)

虽然存在必有消亡,生命不永、功业不久,但这些理悟只是为了人能达到更高的情感境界以更好地指导现实生活,而不是放弃现实的生活,因此,活着要努力活得更好;治国要尽量存存救亡,直到没有办法了才停止,这才是真正意义的“知命者”,以人类总体为标准尽责,实现了“性命自得”的价值自证,在过程中体验到尽责的乐感,获得了圆融的情理结构,不再需要外在的成败来证明和肯定,也就不会被外在成败所左右。

“参横斗转欲三更,苦雨终风也解晴。云散月明谁点缀?天容海色本澄清。”(《六月二十日夜渡海》)人心本来应是“天容海色本澄清”,只是因为有私,才有苦雨终风。去除外物干扰,回归本真性情,按照历史合理性建构并实践价值,心理本体呈现出来,人生境界随之开启。

长期以来,学者们都肯定苏轼思想中固然有儒释道三家思想,但“最优秀的作品的深层意味难以被‘儒、道、释’所概括”,并认为“这种难以概括的内容,是苏轼研究中至今也没有很好地说清楚的内容,也是最值得去研究的‘独立之内容’”。实际上,这一“独立之内容”,可以用“心理本体”来概括,这并非儒释道思想杂糅或简单的融会贯通,而是继承了传统文化价值建构的逻辑起点和方式:从以情理结构为基础的内在亲证出发,通过“价值自证”所构建的新的价值建构和人生境界,它既是儒释道等文化资源中最具有合理性的精神的承继,也是在更高层次情理结构上价值的逻辑展开和全新创造。它是中唐到北宋文化精神嬗变的典型代表,为唐宋以后的士人提供新的价值归宿。

注

释

[1]冷成金《论语的精神》,上海古籍出版社2016年版。

[2]程树德《论语集释》,中华书局1990年版。

[3]冷成金《中国文学的历史与审美》,中国人民大学出版社2012年版。

[4]张志烈等主编《苏轼全集校注》,河北人民出版社2012年版。

[5](宋)朱熹《晦庵先生朱文公文集·卷七十二《〈杂学辨〉》,四库全书本。

[6](宋)秦观撰,徐培军笺注《淮海集笺注》卷三十,上海古籍出版社1994年版。

[7]冷成金《苏轼的哲学观与文艺观》,学苑出版社2003年版。本节较多参考了该书。

[8]吴炫《论苏轼的“中国式独立品格》,《文艺理论研究》2008年第4期。