公诉环节刑事和解制度运行状况实证分析

——以四川省检察机关不起诉为例

吴卫军 ,乔明祥

(1.电子科技大学 政管学院,四川 成都 611731;2.四川省人民检察院 ,四川 成都 610031)

公诉环节刑事和解制度运行状况实证分析

——以四川省检察机关不起诉为例

吴卫军1,乔明祥2

(1.电子科技大学 政管学院,四川 成都 611731;2.四川省人民检察院 ,四川 成都 610031)

修改后的刑诉法用3个条文规定刑事和解制度,为检察机关办理刑事和解案件提供了法律依据。以酌定不起诉为切入点,通过对四川省部分地区检察机关公诉环节办理刑事和解案件的实证分析,可以看出,尽管立法效果初现,但受现行法律框架、办案理念、司法资源等因素束缚,刑事和解制度在实践中还存在适用范围过窄、和解方式单一、适用率偏低等问题。因此,应当立足于当前司法改革的宏观背景,有针对性地完善现有刑事和解制度的立法设计,包括适当扩张刑事和解的案件范围、简化不起诉决定的办案流程以及健全刑事和解的方式等。

刑事和解;检察机关;不起诉

刑事和解又称“恢复性司法”“平和司法”,它是指在刑事诉讼中,加害人以认罪、赔偿、道歉等形式与被害人达成和解后,国家专门机关对加害人不追究刑事责任、免除处罚或者从轻处罚的一种制度[1]。2012年修改后的《刑事诉讼法》(以下简称“新刑诉法”)专章规定了“当事人和解的公诉案件诉讼程序”,标志着刑事和解的制度化构建已经完成。新刑诉法施行至今已有3年多,刑事和解制度在公诉环节的运行状况如何?取得了怎样的成效?存在哪些困境?进一步修改完善的路径在何方?这是本文拟在实证分析基础上充分回应的几个问题。

一、研究背景及主旨

从域外实践看,20世纪80年代在一些西方国家司法实践中开始出现刑事和解,此后逐渐推广,并得到迅猛发展。这一制度旨在通过加害人认罪悔罪,并与被害人达成和解的方式,恢复被犯罪行为损害的社会关系,实现加害人、被害人和社会各方利益的均衡与多赢。在学者们看来,恢复性正义理念直接派生了刑事和解制度[2],被害人人权保障思想的渐次深入、犯罪嫌疑人复归社会的迫切需要、诉讼效率提升的现实压力则成为各国确立及推进刑事和解制度的重要动因。

刑诉法修改前,按照中央提出的司法体制改革的三项重点任务,我国各地司法机关对刑事和解作了大量有益探索,但具有普遍约束效力的刑事和解制度则发端于最高人民检察院2007年颁布的《关于在检察工作中贯彻宽严相济刑事司法政策的若干意见》。该意见明确规定,对于轻微刑事案件中犯罪嫌疑人认罪悔过、赔礼道歉、积极赔偿损失并得到被害人谅解或者双方达成和解并切实履行,社会危害性不大的,可以依法不予逮捕或者不起诉;确需提起公诉的,可以依法向人民法院提出从宽处理意见。此后,最高人民法院和最高人民检察院分别于2010年、2011年颁布了《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》《关于办理当事人达成和解的轻微刑事案件的若干意见》(以下简称《检察机关若干意见》),皆对轻罪案件的刑事和解问题作了较为翔实、明确规定。然而,由于上位法的缺失,不管是各地司法机关的自行探索,还是“两高”内部文件的具体规定,刑事和解制度合法性争议问题一直没有得到解决。正如有学者指出的那样,“如果不在法律上加以规定,不设置最基本的法律程序,不对作出决定的机关的权力加以必要的限制,那么,刑事和解的正当性就会存在根本性的缺陷”[3]。基于此,新刑诉法用3个条文规定了刑事和解程序,这从根本上解决了刑事和解实务操作的正当性问题。

立足于检察机关的立场审视,依据新刑诉法、最高检《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》等相关规定,刑事和解包含两层含义,一是经由检察机关或者其他机构、人员主持,加害人(犯罪嫌疑人、被告人)与被害人在平等、自愿的基础上进行对话、协商,通过赔礼道歉、赔偿等方式达成一致意见,从而修复被犯罪破坏的社会关系;二是检察机关综合案件情况,特别是重点考虑犯罪的社会危害性、加害人悔过赔偿情况及被害人态度,作出不起诉决定或者建议法院在定罪量刑上从轻处理。在制度创设者看来,刑事和解制度是正确贯彻宽严相济刑事政策的重要举措,能够有效化解社会矛盾,维护社会公平正义,促进社会和谐稳定,对于构建社会主义和谐社会具有重要的意义。

需要特别说明的是,从理论角度分析,公诉案件的刑事和解既可能发生在侦查阶段,也可能发生在公诉审查阶段和审判阶段;就公诉审查而言,刑事案件可以通过不起诉、起诉两种方式办结。本文之研究聚焦于检察机关通过不起诉办结的刑事和解案件,之所以作这样的框限,主要是基于以下考量:一是检察机关长期以来作为刑事和解制度的积极探索者与实践者,在刑事和解案件办理方面积累了较为丰富的实践经验。基于课题范围限制,我们实证调研的统计数据与典型案例均围绕检察机关的起诉审查工作展开。二是在检察机关起诉审查后的结案方式中,不起诉最具典型性与可识别性。根据新刑诉法之规定,只有公安机关侦查终结的案件才适用刑事和解程序,检察机关对此审查起诉后不能撤销案件;就双方当事人达成和解协议、检察机关提起公诉并建议法院从宽处罚的案件而言,其决定权在法院,而法院作出裁判时考量的因素众多,双方和解对刑事责任大小的影响难以准确估量,故和解效果的辨识度不高。三是新刑诉法赋予检察机关在推进刑事和解过程中较大的裁量权,对其进行客观分析具有现实可行性。刑诉法修改前,就有学者曾指出,在侦查、审判阶段皆不宜推行刑事和解制度[4],并且统观国外有关立法,和解程序都是由检察官作出最终决定的[5]。新刑诉法通过后,学界亦认为,应当构建以不追究刑事责任为目标的轻罪刑事和解制度[6],而这主要以检察机关的不起诉决定为标志。当然,就不起诉而言,新刑诉法规定了法定不起诉、酌定不起诉、证据不足不起诉与附条件不起诉,此处刑事和解案件的不起诉仅仅指向犯罪情节轻微、不需要判处刑罚或者免除刑罚的酌定不起诉。由此出发,本文主旨确定为:以四川省成都市、绵阳市、宜宾市三地检察机关2013-2015年作出酌定不起诉决定的刑事和解案件数为样本,分析新刑诉法实施后,刑事和解制度在西部“乡土中国”的落实状况及运行效果,以期检验该制度在实践操作层面是否以及在多大程度上实现了制度设计的初衷。

二、研究样本及方法

正如我们曾经指出的那样,“立足于司法统计学的角度审视,案件数量本身蕴含着丰富的时代信息,其不仅在微观上能够直接彰显‘字面上的法’在实践中得以恪守与落实的情况,宏观上还能‘管中窥豹’,借以感知经济发展、社会变迁、文化演进对法治运行的影响状况”[7]。本文中,我们将以四川省部分地区检察机关通过不起诉方式践行刑事和解制度的具体数据为研究样本,期望“通过解读案件在统计数据中的变化,获得对有关制度和政策进行反思与探讨的经验素材,提炼出促进制度和政策合力化的建议”[8]。在展开分析之前,有必要对进行研究的样本及方法略加阐述。

本文以四川省成都市、绵阳市、宜宾市三地42个基层检察院2013-2015年公诉环节的相关数据为分析样本。从客观情况看,三市行政区域总面积45 954平方公里,2015年底常住人口合计近2 000万人,经济总量占四川全省的43.5%,三地公诉案件数量长期位列四川全省前三名,合计占比超过40%;与此相对应,通过不起诉方式办理的刑事和解案件数占全省的30%以上。因而,三地检察机关刑事和解案件的办理情况具有较强的代表性与典型性,在一定程度上能够真实反映四川乃至全国刑事和解制度的实践运作状况。

数据分析离不开数据的收集、整理与挖掘,本文使用了大量第一手调研素材。我们期望通过较具广泛性、代表性的原始数据,运用趋势分析、结构分析等定量研究方法,再现刑事和解制度在公诉阶段的真实图景。之所以如此,原因在于“实证研究凸显了其不同于法解释学和社科法学的独特价值:它更有可能发现和解释法解释学和社科法学所不能发现和解释的问题与现象,提出二者不能有力证明的命题,提出能够证伪的结论,进而设计出更具操作意义的改革措施”[9]。与此同时,应该看到,统计数据具有静态性、误差性、滞后性等缺憾,因此我们还通过个别走访、集体座谈、案件抽样等方法收集了大量资料,据以进行定性分析,作为定量分析之补充。囿于人力、财力、物力等因素的制约,文中相关数据的收集难免存在疏失,研究结论也并不一定具有社会学意义上的典型性与代表性,但我们认为,本文研究目的并不在于完整描绘新刑诉法生效后刑事和解制度实践运作状况的全部谱系,而是通过截取公诉环节这一横断面管中窥豹,进而审视“纸面上的法”与“行动中的法”在实践层面的背离与缝隙,这构成了问题的关键。无论本文是否完成了这一预设的理论使命,此种分析的方法、路径、视角无疑具有启示性,得出的结论也具有重要的理论意义与实践价值。

三、刑事和解制度的运行状况

(一)整体概况

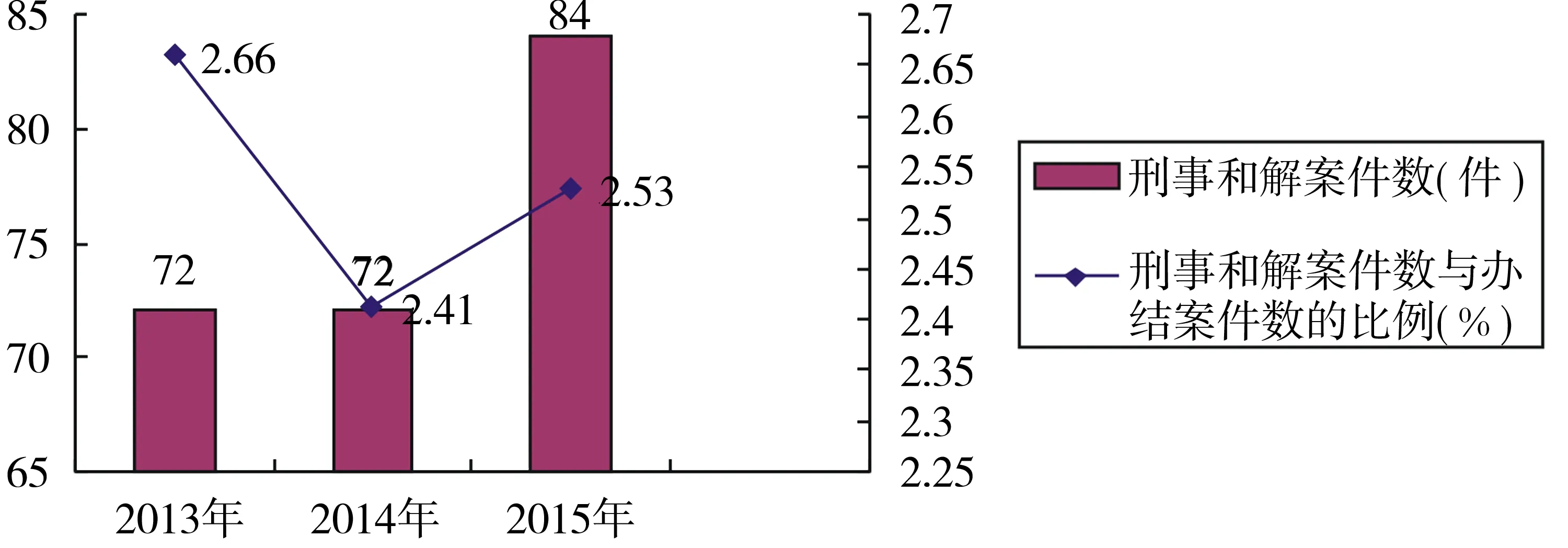

我们调研收集的资料显示,以新刑诉法生效的2013年1月1日为起点,至2015年12月31日止,成都市、绵阳市、宜宾市三地检察机关通过不起诉方式办结的刑事和解案件共计506件,同期公诉案件总量为55 196件,刑事和解占比为1.49%。相关情况见表1及图1至图3所示。

表1 三市2013-2015年刑事和解案件统计表 单位:件

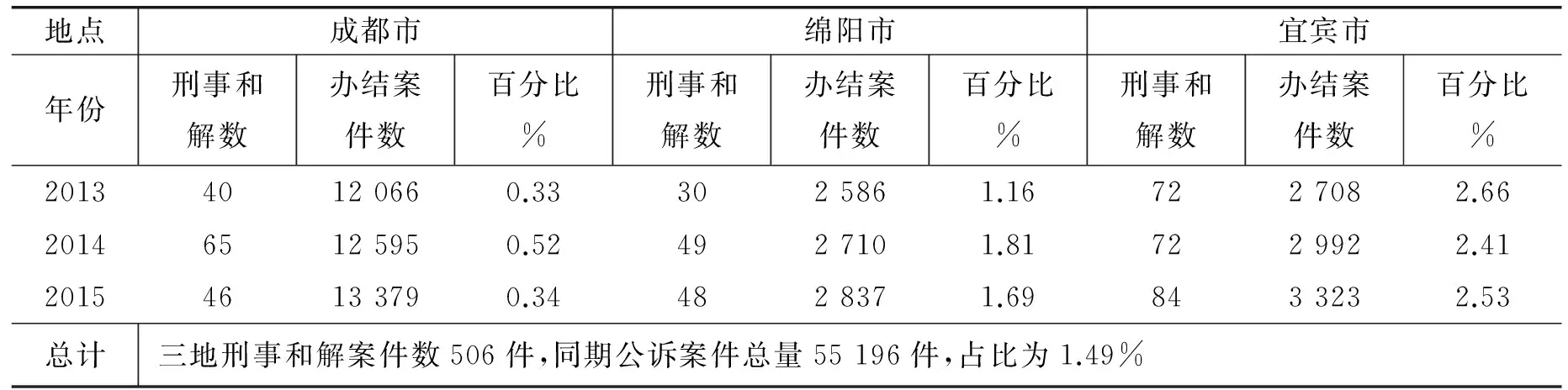

图1 成都市2013-2015年刑事和解案件办理情况

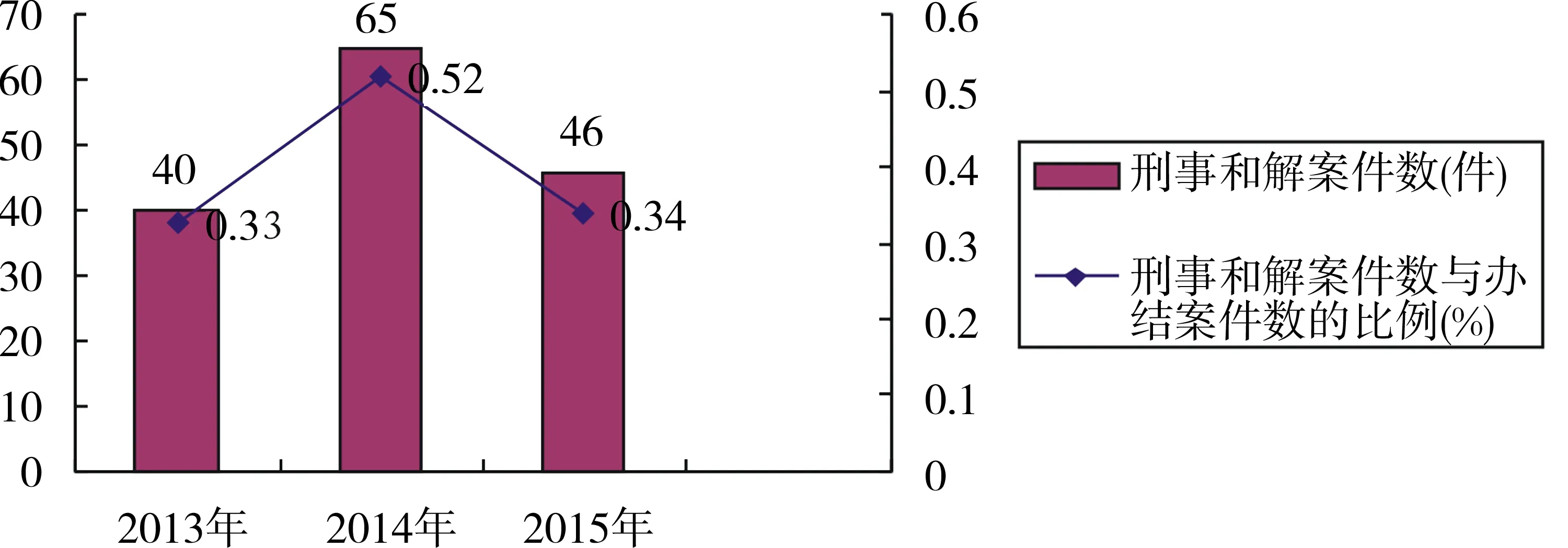

图2 绵阳市2013-2015年刑事和解案件办理情况

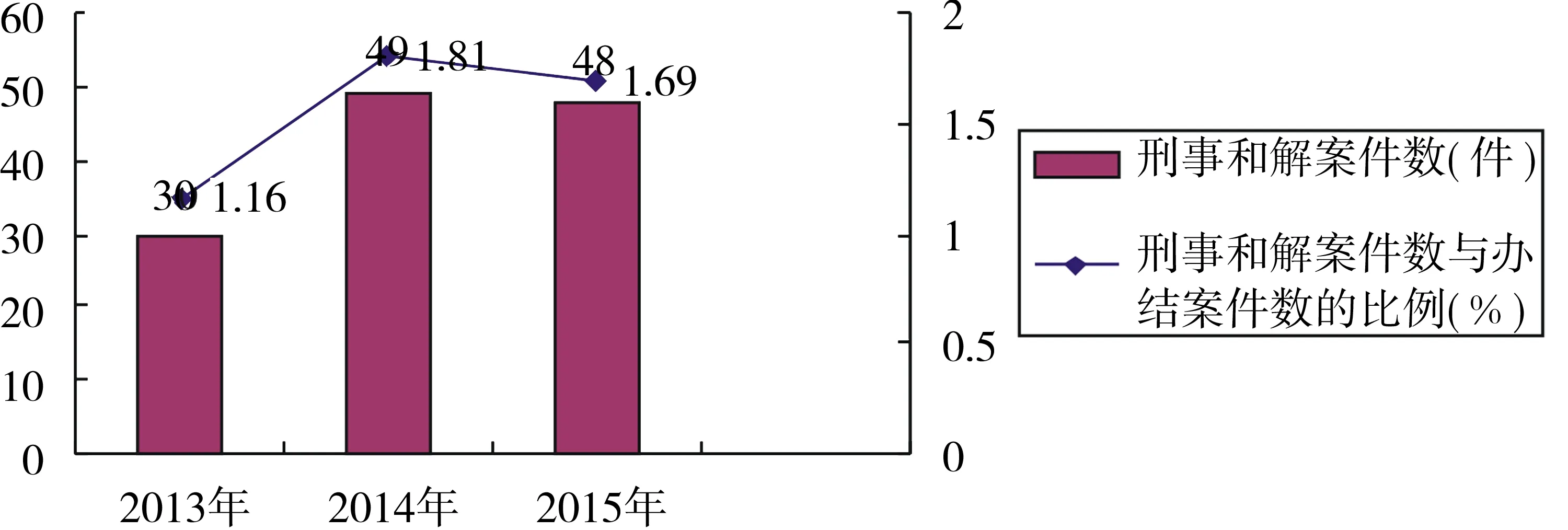

图3 宜宾市2013-2015年刑事和解案件办理情况

(二)主要特点

审视三地检察机关办理的刑事和解案件数,结合我们随机抽样调查获取的相关数据,发现三地刑事和解案件办理呈现以下特点:

一是刑事和解率偏低。如图表所示,我们获取的刑事和解案件数和公诉案件结案数显示,三地检察机关通过不起诉办结的刑事和解案件不多、比例偏低。以42个基层检察院为基数,平均每个检察院约为4件/年,三地年均刑事和解案件占办结案件数的比例为1.49%。此外,我们另行调研的数据显示,在公诉环节,四川全省刑事案件和解比率更低,约为1.16%,甚至有的基层检察院三年未通过不起诉方式办结过刑事和解案件。

二是刑事和解率及案件数量均呈现“凸”型发展趋势。2013-2015年,三地年均刑事和解案件数及年均刑事和解率的走势情况如图4所示。调研获取的数据显示,三地2014年刑事和解率及案件数量普遍高于2013年,2015年则又出现回落态势。通过查阅相关文件和访谈部分基层检察机关工作人员,我们认为主要原因是司法机关的内部导向及客观环境所致。2014年,四川省检察院会同四川省高级人民法院、四川省公安厅、四川省司法厅联合下发了《关于依法快速办理轻微刑事案件的实施办法(试行)》,文件要求全省司法机关缩短轻微刑事案件办理期限,提升诉讼效率,并将当事人双方已经和解的刑事案件纳入依法快速办理范围。在此背景下,各地为了扩大轻刑快办案件率,积极寻找案源,大力推动犯罪嫌疑人与被害人的和解,一定程度上提升了2014年刑事和解率。2015年刑事和解率及案件数量出现回落的原因主要在于刑事和解程序繁琐,各地在推进过程中显得“底气”不足。通过刑事和解公诉环节耗时的情况统计可以初步印证上述结论。调研中,我们随机抽取了三地直接起诉的故意伤害案(轻伤二级以下)、交通肇事致人死亡案各10起,同时抽取了通过刑事和解程序作出不起诉的故意伤害案(轻伤二级以下)、交通肇事致人死亡案各10起。对比发现:在直接提起公诉的故意伤害案件(轻伤二级以下)中,检察机关公诉审查后作出起诉决定平均耗时约为34.3天/件,交通肇事致人死亡案件中,检察机关平均耗时约为29.8天/件;在刑事和解的故意伤害案(轻伤二级以下)中,公诉审查后作出不起诉决定平均耗时约为68.4天/件,交通肇事致人死亡案件平均耗时约为71.1天/件。由此可见,无论哪类案件,直接提起公诉的耗时都要远远短于因和解而作出的不起诉案件。在案件压力不断增加、诉讼效率问题日益突出的背景下,直接起诉无疑是更为经济的选择。

图4 三市检察机关2013-2015年刑事和解案件数及刑事和解率趋势图

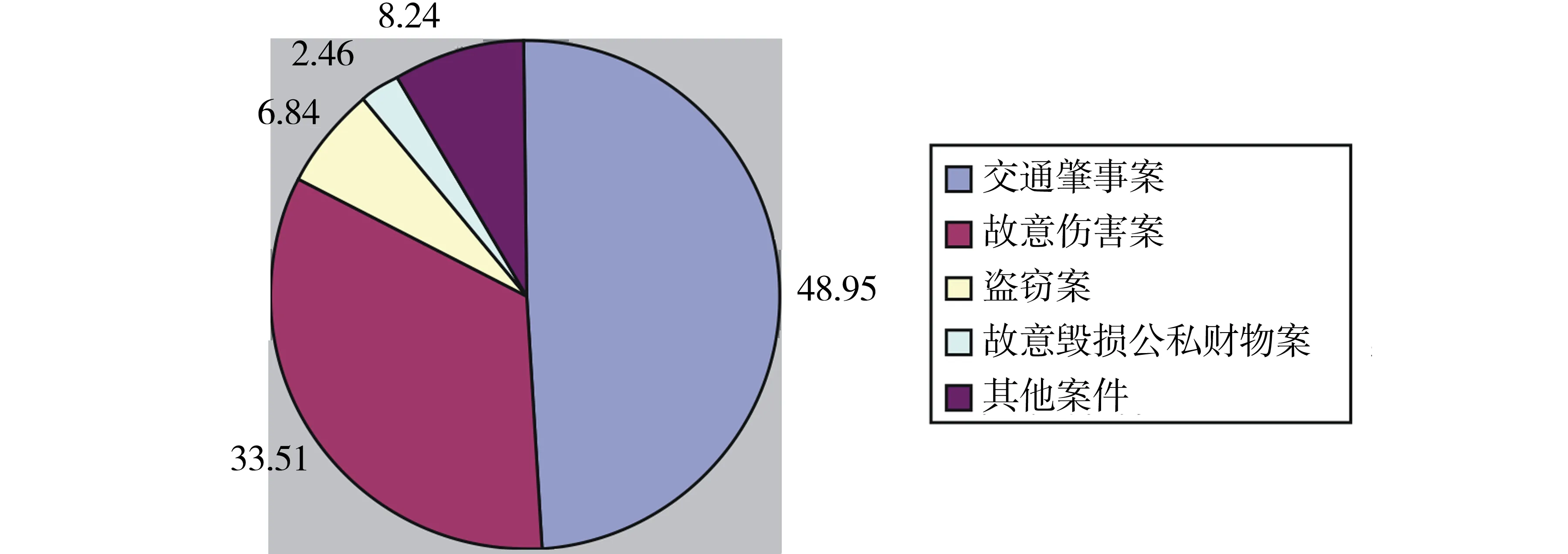

三是刑事和解案件罪名分布相对集中。调研获取的数据显示,三地2013-2015年全部刑事和解案件中犯罪嫌疑人总数为570人,涉嫌交通肇事案件和轻伤害案件的犯罪嫌疑人分别为279人、191人,占比分别为48.95%、33.51%,两者合计470人,占比为82.46%。除此之外,涉嫌盗窃与故意毁损公私财物的犯罪嫌疑人也较多,分别为39人、14人,占比分别为6.84%、2.46%。具体情况如图5所示。

图5 三市检察机关刑事和解案件犯罪嫌疑人的构成情况(N=570人 单位:%)

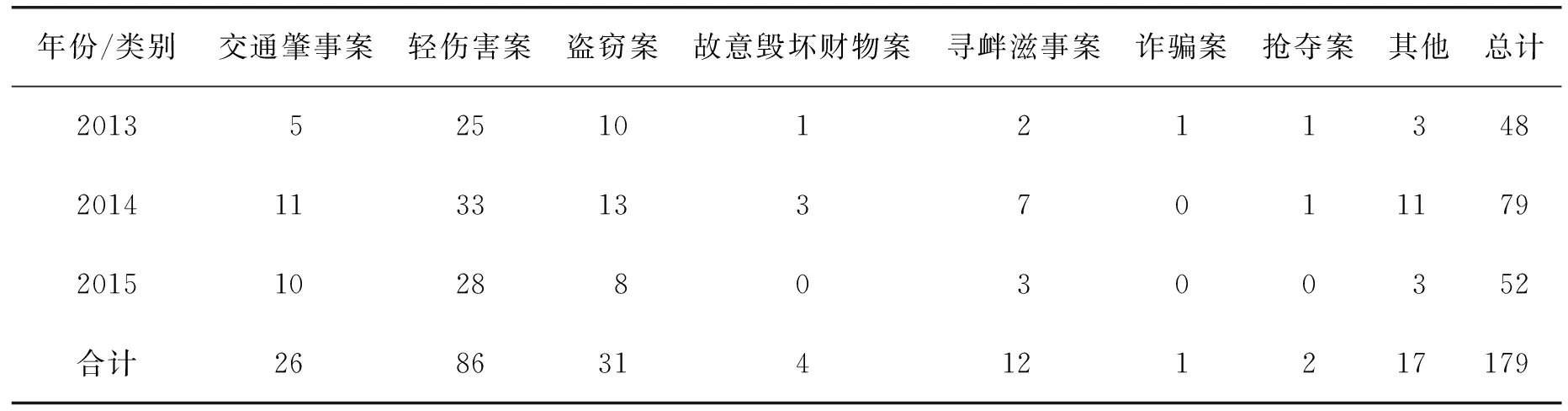

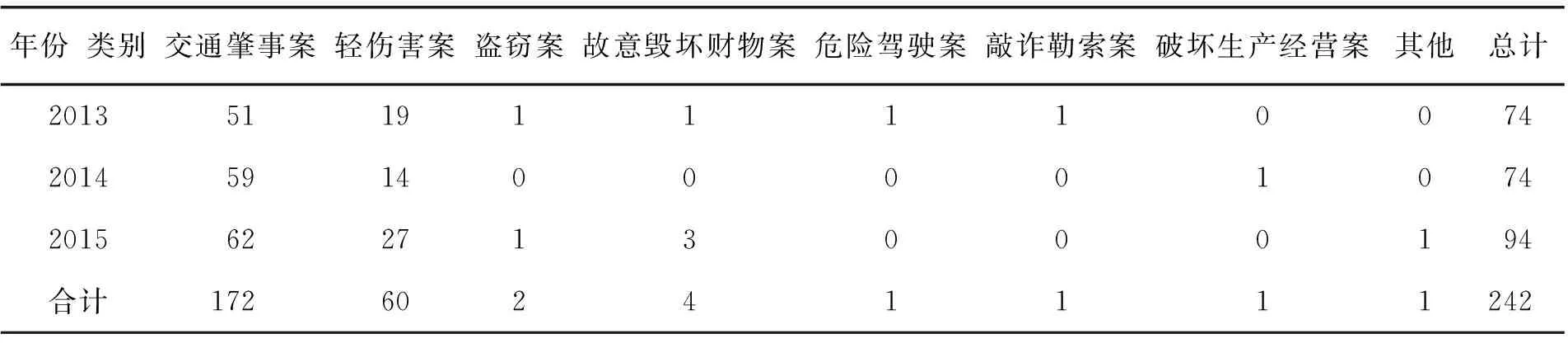

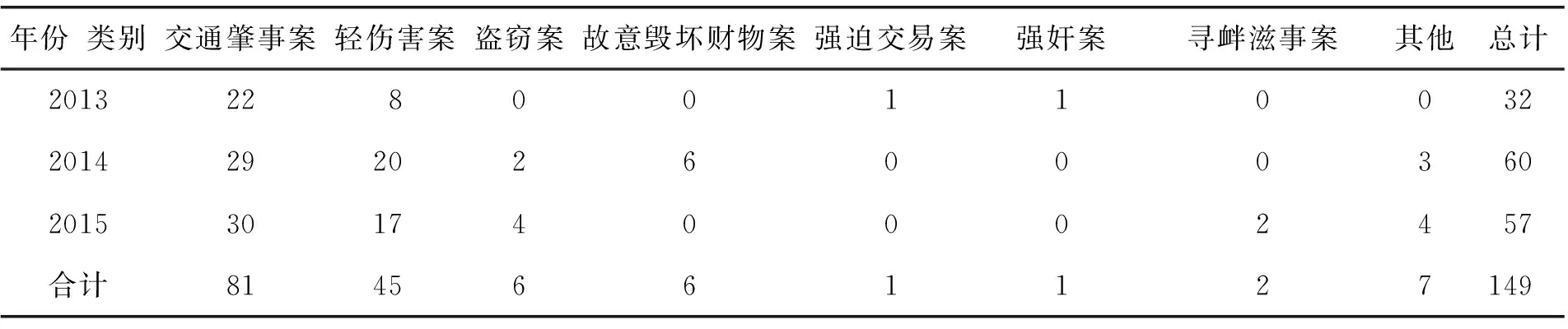

具体到三地,刑事和解案件犯罪嫌疑人的构成情况则略有不同。在成都市,2013-2015年期间,轻伤害案、盗窃案、交通肇事案中的犯罪嫌疑人排在前三位,分别为86人、31人、26人,合计143人,占比为79.89%;在绵阳市,2013-2015年期间,交通肇事案、轻伤害案、故意毁坏财物案中的犯罪嫌疑人则排在前三位,仅仅交通肇事案即有176人,占比高达71.07%;在宜宾市,2013-2015年期间,交通肇事案、轻伤害案中的犯罪嫌疑人排在前两位,分别为81人、45人,盗窃案、故意毁坏财物案同为6人并列第三,四类案件的犯罪嫌疑人合计138人,占比为92.62%。除以上案件外,寻衅滋事案、敲诈勒索案也有一定的代表性。尤为引人关注的是,在宜宾市辖区检察机关以不起诉方式办理的刑事和解案件中,还出现了一例强奸案。各地犯罪嫌疑人的构成情况如表2至表4所示。

表2 成都市2013-2015年刑事和解案件中犯罪嫌疑人构成情况 单位:人

表3 绵阳市2013-2015年刑事和解案件中犯罪嫌疑人构成情况 单位:人

表4 宜宾市2013-2015年刑事和解案件中犯罪嫌疑人构成情况 单位:人

四是刑事和解发生在公诉环节与侦查环节的概率差别不大。从法律条文分析,刑事和解既可能发生在侦查环节,也可能发生在公诉环节。个别走访与集体座谈中,我们发现,在侦查阶段,很多案件通过公安机关主持和参与,犯罪嫌疑人与被害人达成了和解协议,公安机关在移送审查起诉时即建议检察机关做不起诉处理,检察机关一般会采纳公安机关的建议。为了印证这一观点,我们在2013年、2014年、2015年三地办结的刑事和解案件中各随机抽取了10个案件,通过分析卷宗材料发现,在侦查阶段达成刑事和解协议的案件数约占全部样本的55.2%,检察机关主持达成的刑事和解协议案件数占比为44.8%,总体而言,两者差别不大,侦查阶段的比例略高。之所以如此,原因主要在于,相比检察机关,公安机关对犯罪嫌疑人的威慑力更强,犯罪嫌疑人之悔罪态度是公安机关采取强制措施时重要的考量因素,拒绝和解可能引发人身自由被剥夺的直接后果。因而,公安机关主导的轻微刑事案件和解程序常常更容易促成双方达成一致意见。

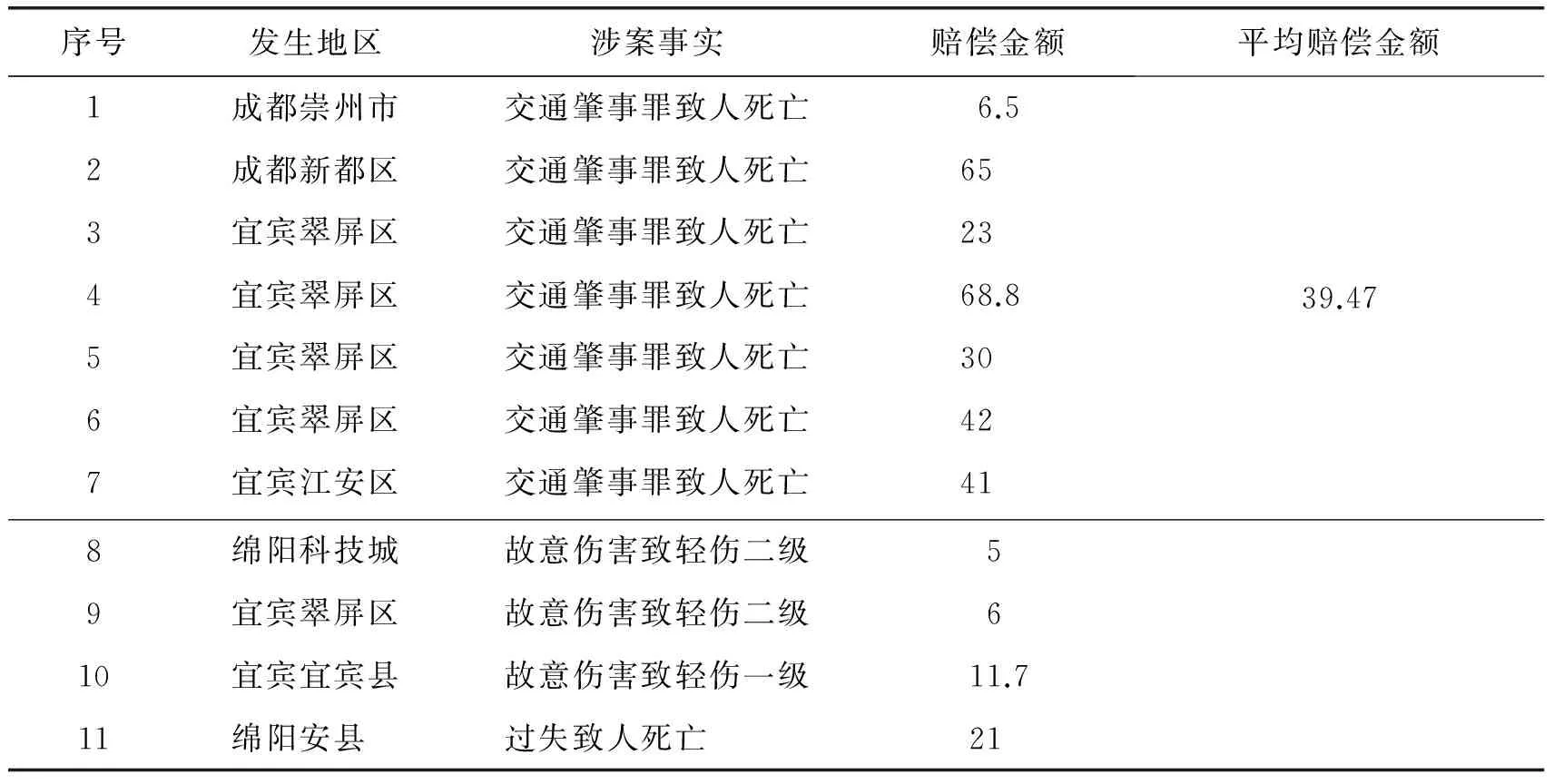

五是当事人和解的主要方式为金钱赔偿,但具体金额差异较大。在前述随机抽取的30份样本中,因案件密级处理、承办人录入等因素,只有11份样本明示了赔偿金额,具体情况见表5所示。

表5 11份不起诉决定书中的赔偿情况 单位:万元

通过分析不难发现,11个案件的平均赔偿金额为29.09万元,绝对数较高,约等于2015年四川省城镇居民人均可支配收入(26 205元)的11倍。就具体个案而言,赔偿金额则区别很大,最高的达到了68.8万元,最低的仅为5万元。即便是同类案件,赔偿金额也相差较大,以表格样本中的7个交通肇事案为例,平均赔偿金额为39.47万元,但最高的达到68.8万元,最低的仅6.5万元,两则相差10倍有余,“同命不同价”的情况较为明显。故意伤害致人轻伤类案件中也存在类似情形,样本中的两个案件都发生在宜宾市。其中一起案件中,犯罪嫌疑人致被害人右侧横突骨折,构成轻伤二级,后赔偿6万元取得被害人谅解,双方达成和解协议,检察机关依法作出了不起诉决定;另一起案件中,犯罪嫌疑人致被害人右肱骨折,构成轻伤一级,犯罪嫌疑人在侦查阶段赔偿8.2万元后,又在公诉审查环节被要求赔偿3.5万元,双方才达成了和解协议,这说明实践中被害人漫天要价的情况确实客观存在,有论者担心的刑事和解案件中“以钱赎刑”“同案不同价”的情况在一定程度上不可避免。

四、刑事和解制度的运行效果及困境

通过数据分析、抽样调查以及与检察机关办案人员、犯罪嫌疑人、被害人的访谈,我们认为,新刑诉法施行后刑事和解制度在实践中运行较好,在一定程度上实现了制度创设的预想效果,这主要体现在以下几方面:

一是有效地实现了定纷止争。通过跟踪回访不起诉决定相对人以及调阅相关填报资料,我们发现,2013-2015年三地办结的全部506件刑事和解案件,在当事人达成和解协议、检察机关作出不起诉决定后,没有一起案件出现当事人反悔、上访、缠诉等情形,这表明刑事和解制度在化解社会矛盾、促进社会和谐稳定方面发挥了重要作用。产生这一效果的主要原因在于,刑事案件之解决立基于双方当事人的意思自治,能够有效修补为犯罪行为损害的社会关系,实现犯罪嫌疑人、被害人及社会“多赢”的局面。

二是被害人得到了及时、足额的经济赔偿。根据现行立法及司法解释规定,遭受犯罪侵害后,被害人有权通过刑事附带民事诉讼或单独民事诉讼的方式寻求经济赔偿,但该权利能否实现几乎全部取决于被告人的主观赔偿愿望和客观财力状况。受制于各种因素,实践中被害人通过以上两种方式获得赔偿的概率不高,且周期较长。而在刑事和解程序中,基于可能的刑罚制裁后果,犯罪嫌疑人一般都有主动进行赔偿的动力及多方筹资的行为,且达成和解协议后,一般能够当场交付和执行,这使被害人的经济赔偿请求能够及时实现。不仅如此,刑事和解还以被害人主动悔罪、赔礼道歉为前提,这还能极大程度地满足被害人心理慰藉之需求。

三是能够有效实现刑法预防犯罪的目的。刑事和解程序中,在侦查机关或检察机关主持下,犯罪嫌疑人需向被害人当面悔罪、赔礼道歉并赔偿损失,这能促使其充分认识自己违法行为的严重后果,有效地预防其再次犯罪。同时,基于检察机关的不起诉决定,犯罪嫌疑人避免了入狱受刑的制裁后果,有利于其更好地回归社会,避免了短期自由刑可能引发的弊端,能够实现刑事案件办理法律效果与社会效果的有机统一。此外,刑事和解协议之达成,常常离不开社会公众的参与,这对于进行法制宣传、震慑不稳定分子也具有很好的预防效果。

四是能在整体上实现诉讼效率之提升。如前已述,仅仅从公诉环节观察,同样是办理交通肇事致人死亡案和故意伤害案(轻伤二级以下),通过刑事和解以不起诉方式结案所需时间分别是直接提起公诉耗时的2倍、2.4倍,表面看来效率不仅不高,反而更低。但就刑事诉讼的整体程序而言,一方面,进入刑事和解程序的犯罪嫌疑人大多在侦查、公诉阶段未被羁押,能够有效节约因羁押而支出的司法成本;另一方面,更为重要的是,不起诉决定终结了刑事诉讼程序,后续的审判环节不复存在,自然也就不再有司法资源的投入。加之刑事和解后各方当事人满意度高,发生申诉、缠诉、信访的可能性也大大降低。因此,从整体上看,刑事和解能够有效缓解司法机关案多人少的压力,契合了当前繁简分流、提升效率的诉讼制度改革趋势。

与此同时,我们的调研也显示,刑事和解制度在实践层面也面临一系列困境,持续有效运转的综合性障碍仍然较为突出,其直接后果是刑事和解适用率不仅偏低而且有逐渐下降的趋势,应予认真对待。具体而言,在公诉环节,当前我国刑事和解制度面临的实践困境主要表现为:

一是法律适用衔接不畅,操作性障碍明显。依据新刑诉法第277条之规定,刑事和解适用于两类犯罪:一类为可能判处3年以下有期徒刑的因民间纠纷引起的侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪和侵犯财产的犯罪;另一类是可能判处7年以下除渎职犯罪以外的过失犯罪。而在此之前,最高人民检察院2011年1月29日颁布、现仍在执行的《检察机关若干意见》,却采取排除方式规定了刑事和解的适用范围:不适用于严重侵害国家、社会公共利益的案件,比如危害公共安全、暴恐等恶性犯罪;不适用于国家工作人员职务犯罪案件,如贪污贿赂类和渎职类犯罪;不适用于侵犯不特定多数人合法权益的犯罪案件。通过对比,不难看出《检察机关若干意见》对于刑事和解适用范围之规定明显大于新刑诉法。尽管从“上位法优于下位法”的基本原则看,各地检察机关应当依据新刑诉法规定办理案件。但基于司法解释的影响力和路径依赖,实践中检察人员仍自觉不自觉考虑适用《检察机关若干意见》,这就容易引发操作困惑。以我们在抽样调查中找到的赵某某涉嫌寻衅滋事罪案为例,赵某某等一行六人在成都市锦江区因开关电梯门等琐事殴打被害人郭某某,致其左手指骨骨折(经鉴定为轻伤二级),被当地公安机关以涉嫌寻衅滋事罪移送审查起诉,后因双方和解检察机关作出了不起诉决定。这一处理虽契合了宽严相济的刑事政策,有利于提升诉讼效率,同时亦符合《检察机关若干意见》之规定,但是其合法性、正当性还是引发了争议。因为就公安机关移送审查起诉的寻衅滋事案而言,并不属于《刑法》分则第四章、第五章规定的犯罪,而应归属于第六章妨害社会管理秩序罪之中。

二是刑事和解的操作程序较为繁杂,诉讼效率尚有较大提升空间。如前已述,仅就公诉环节而言,不起诉和解案的耗时要远远高于直接提起公诉的案件。之所以如此,原因在于双方当事人达成刑事和解协议后,办案人员拟作出不起诉决定时,根据《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》《人民检察院办理不起诉案件质量标准(试行)》等司法解释之要求,需要经过以下内部审核程序:承办人提出审查意见——部门人员集体讨论——部门领导审查同意——分管检察长批准——检察委员会讨论决定。司法实践中,各地检察委员会很少会为某一案件单独召开会议,一般都是集中一批后进行审议,所以不起诉决定往往耗时较长,甚至超过法律规定的办案期限。此外,由于不起诉案件常常是上级或内部重点评查的对象,有时还会成为社会舆论关注的焦点,这些叠加因素也导致承办人对可诉可不诉的案件宁愿起诉,也不愿促使双方刑事和解进而作出不起诉决定,直接降低了刑事和解程序的适用率。

三是以金钱赔偿为主的和解方式过于单一,容易引发“用钱赎罪、以钱买刑”的争议。刑事和解程序中,双方达成和解协议、犯罪嫌疑人取得被害人书面谅解书是检察机关作出不起诉决定的必要条件。如前已述,走访座谈和抽样调查均显示,刑事和解中犯罪嫌疑人支付金钱赔偿最为常见,单纯通过赔礼道歉、具结悔过、恢复原状等其他方式实现和解的情况几乎不存在。正因为如此,实践中有些被害人利用犯罪嫌疑人期望通过和解获得司法机关从宽处理或终止诉讼的心理漫天要价,提出过高的赔偿,导致和解无法实现。加之,在维稳压力下,许多检察机关办案人员亦担心被害人赔偿请求未得到满足,直接作出不起诉决定后可能引发申诉、缠诉、上访等情况,因此更倾向于提起公诉。我们在调研中就发现这样一起典型的故意伤害案,王某因生活琐事殴打邓某致其左侧颌窦前壁凹陷性骨折(经鉴定为轻伤一级),王某事后认罪态度好且愿意赔偿被害人损失,但邓某漫天要价,提出了高达60多万元的赔偿要求,双方最终未能达成和解协议,检察机关遂只能依法提起公诉。类似案件导致刑事和解的立法价值在实践中大打折扣。

五、初步的思考及建言

中共十八届四中全会确定了以审判为中心的诉讼制度改革目标,“以审判为中心”意味着“审判案件以庭审为中心,事实证据调查在法庭,定罪量刑辩论在法庭,裁判结果形成在法庭[10]。要达至这一改革目标,必须实现繁简分流,将犯罪嫌疑人认罪认罚的轻微刑事案件分流在法庭之外,确保司法机关有足够的资源投入庭审,进而实现庭审实质化。如前已述,刑事和解对于化解纠纷、修复受损社会关系、提高诉讼效率都具有重要意义,完善新刑诉法及司法解释中有关刑事和解制度之规定能够更有效地实现推进当前刑事司法改革。基于前文分析,我们认为,未来刑事和解制度应考虑从以下几方面予以修正:

首先,应当适当拓展刑事和解的案件范围。考察域外刑事和解的立法规定,不难发现其适用范围普遍较宽。比如,法国刑事诉讼法将刑事和解扩大到几乎所有主刑当处罚金或5年以下有期徒刑的轻罪和违警罪[11]。俄罗斯联邦刑法第76条和刑事诉讼法第25条规定刑事和解不仅适用轻罪案件,在某些重罪中同样可以适用[12]。近年来,我国法院对20%以上刑事犯罪都适用缓刑、免予刑事处罚,或者单处附加刑,而这些案件大都能通过不起诉方式结案。如前已述,我们调研数据显示,检察机关通过刑事和解案件不起诉的比例仅有1.49%,明显偏低。有鉴于此,我们认为,应当修改现行刑诉法关于刑事和解适用范围之规定,采取前述《检察机关若干意见》中的排除方式,扩大刑事和解适用范围。具体而言,建议规定除以下几类案件外,所有可能判处3年以下有期徒刑的故意犯罪、7年以下有期徒刑的过失犯罪、拘役、管制或者单处罚金的刑事案件,都能适用刑事和解程序:严重危害国家利益、公共安全的案件;贪污贿赂、渎职及职务侵权案件;犯罪嫌疑人5年以内曾经故意犯罪案件。

其次,应当大幅简化办案流程,建立刑事和解不诉快办机制。美国学者布罗姆利认为:“效率总是依赖于制度结构,是制度结构赋予了成本和效益以意义并决定这些成本和收益的发生率。”[13]如前已述,当前刑事和解案件不起诉处理的周期较长,已严重影响了刑事和解的案件数与结案率,因此简化不起诉决定的层层审批模式势在必行。在我们看来,尽管由检委会最终讨论决定酌定不起诉的做法在一定程度上有利于事中监督,规范检察机关办案人员的自由裁量权,防止司法权滥用,但与当前推行员额制、司法责任制、落实繁简分流、实现庭审实质化等改革措施背道而驰,应当加以废止。具体到实践操作层面,可以考虑规定,如因当事人达成刑事和解协议而拟作酌定不起诉的,由承办人提出意见,经部门领导审查批准即可,无须再报分管检察长及检察委员会,更不需报上级检察院备案。试点主任检察官的检察机关,应把不起诉决定权下放至主任检察官,部门领导不必再审,也无须再报分管检察长和检察委员会,以此缩短办案时间,提升检察人员办理此类案件的积极性、主动性。

最后,应当创新刑事和解之方式,避免陷入“用钱赎罪、以钱买刑”的窠臼。如前已述,当前我国刑事和解主要建立在金钱给付基础上,导致部分案件出现被害人漫天要价,有钱之人更易逃避刑罚、无钱之人更易锒铛入狱的结果。有鉴于此,应综合考虑被害人遭受损失的程度、犯罪嫌疑人认罪悔过态度及赔付能力等因素,兼顾被告人、被害人和社会三者之间的利益平衡,建立灵活、多元的和解方式,避免金钱赔偿方式之滥用。具体而言,我们认为可从以下两个维度考虑完善我国的刑事和解方式:

1.对于犯罪嫌疑人愿意积极赔偿且具备赔偿能力的案件,除非其自愿对被害人进行合理补偿或者额外补助,赔偿标准原则上应以被害人直接遭受的物质损失为限,其范围可参照最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》之规定进行设定(包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费和必要的营养费);同时为避免因被害人一方漫天要价而无法达成刑事和解协议的情形,可明确规定,只要犯罪嫌疑人同意在法定范围内赔偿,仍可视为积极赔偿损失,其赔付款在提存给相关单位或缴至检察机关专用账户后,检察机关可直接作出不起诉决定。

2.对于犯罪嫌疑人愿意积极赔偿,但经济状况不好、赔偿能力有限的案件,若其能真诚悔过、赔礼道歉,且愿意履行金钱给付之外的照顾、帮助、抚养、赡养等义务的,或以参加公益劳动等方式获得被害人谅解的,犯罪嫌疑人虽无金钱赔偿或金钱赔偿数额不够的,仍可和解,检察机关可据此作出不起诉决定。只有这样,才能有效彰显法治的平等理念,确保程序公正的真正实现。

[1] 陈光中,葛琳.刑事和解初探[J].中国法学,2006(5): 25.

[2] 武小风.冲突与对接——刑事和解刑法制度研究[M].北京:中国人民公安大学出版社,2008:87.

[3] 时延安.刑事和解正当性之辨[J].东方法学,2010(3):86-87.

[4] 马静华.刑事和解的理论基础及其在我国的制度构想[J].法律科学,2003(4):81-88.

[5] 韩红兴.我国刑事和解制度的反思及矫正[J].法学杂志,2011(4):85-87.

[6] 郑丽萍.新刑诉法视域下的刑事和解制度研究[J].比较法研究,2013(2):77-87.

[7] 吴卫军,李倩.基层法院行政诉讼受案范围的历史、现状与进路[J].重庆大学学报(社科版),2013(4):137.

[8] 冉井富.当代中国民事诉讼率变迁研究[M].北京:中国人民大学出版社,2005:3.

[9] 左卫民.法学实证研究的价值与未来发展[J].法学研究,2013(6):13.

[10] 左卫民.中国刑事诉讼运行机制实证研究(六)[M].北京:法律出版社,2015:137.

[11] 卡斯东·斯特法尼等.法国刑事诉讼法精义(下)[M].罗结珍,译.北京:中国政法大学出版社,1999:505.

[12] 黄道秀.俄罗斯联邦刑法典典释义[M].北京:中国政法大学出版社,2000:128.

[13] 丹尼尔·W·布罗姆利.经济利益与经济制度—公共政策的理论基础[M].陈郁,等,译.上海:上海三联书店,上海人民出版社,1996: 40.

【责任编辑侯翠环】

AnEmpiricalAnalysisontheOperatingConditionofCriminalReconciliationSystemintheExaminationofPublicProsecution——Taking Non Prosecution of Procuratorial Organsof Sichuan Province as an Example

WU Wei-jun1, QIAO Ming-xiang2

(1. College of Political Administration, University of Electronic Science and Technologyof China, Chengdu, Sichuan 611731; 2. Sichuan Provincial People’s Procuratorate,Chengdu, Sichuan 610031, China)

The amended Criminal Procedure Law has stipulated the criminal reconciliation system in three items, providing the legitimacy for the criminal reconciliation cases settlement to procuratorial organs. Taking the non prosecution as a starting point, through the empirical analysis of criminal reconciliation cases by Sichuan province procuratorial organs, we can see, although the effect of the legislation can be seen, while restricted by the existing legal framework, the concept of judicial resources, and other factors, the current criminal reconciliation system has problems on its narrow range of application, less approach, low application rate on the limitation of the current legal framework, investigating preconception and judical resources. Therefore, it is necessary to targetedly improve the current legislation framework design on the criminal reconciliation system, including appropriately expanding the range of criminal reconciliation, simplifying the workflow of no prosecutions system and perfecting the modes of criminal reconciliation, based on the background of the current judicial reform.

criminal reconciliation; procuratorial organ; non prosecution

D925

A

1005-6378(2017)05-0151-10

10.3969/j.issn.1005-6378.2017.05.020

2017-02-13

四川省犯罪防控研究中心2012年度重点项目(FZFK12-07);2017年度四川省软科学项目(2017ZR0178);电子科技大学中央高校基本科研业务费2015年项目(ZYGX2014J106)

吴卫军(1974—),男,湖北潜江人,法学博士,电子科技大学法律系教授,主要研究方向:刑事诉讼法学、行政法学。