克孜尔千佛洞舞蹈形态研究

——以38号、77号洞窟为例

□ 吴晓璇

龟兹克孜尔千佛洞壁画

通过观看克孜尔千佛洞38号、77号洞窟,依据文献资料、石窟壁画的模拟展现,采用舞蹈学、历史学研究方法,试图分析克孜尔千佛洞的龟兹舞蹈形态,从“兰花指”、体态“S”中寻找文化根源所在,勾勒出具有文化内涵的龟兹舞蹈风格。为再现龟兹舞蹈做铺垫准备,呈现出具有时代性的动态龟兹舞蹈,更具有现实意义。

克孜尔千佛洞位于新疆维吾尔自治区阿克苏地区拜城县渭干河河谷北岸的明屋塔格山脉。明屋塔格山脉之间有两个大水沟,一条水量较大的称苏格特沟,一条水量较小的称子里克沟。在这依山傍水的绿洲环境中,不仅清雅幽静远离世俗的喧闹,而且地理环境山清水秀,也是种植农作物的理想之地,克孜尔千佛洞在此开凿,并成为塔里木盆地最大的石窟群绝非偶然。克孜尔千佛洞大约开凿于公元3世纪,在公元8-9世纪逐渐停建,近600年建造留下了举世闻名的石窟群。按照佛教经典的要求,纵观克孜尔千佛洞石窟,其地理环境优越,草木茂盛、鸟语花香,静卧在丝绸之路交流要道上,此地不仅能够提供衣食住行的基本条件,而且在人们南来北往之中文化悄无声息地不断融合发展。形成了具有影响力的文化融汇贯穿之地。《付法藏因缘转》卷1中记载:“于是伽叶即辞如来,往耆阇崛山宾钵罗窟。其山多有流泉浴池,树林蓊郁,花果茂盛,百兽游集,吉鸟翔鸣,金银琉璃罗布其地。迦叶在斯,经行禅思,宣扬妙法,度诸众生。”

一、克孜尔千佛洞

提及克孜尔千佛洞不得不提到“龟兹国”,它是中国古代西域重要的城邦国之一,汉代时期的西域都护府和唐代时期的安西大都护府均设在“龟兹国”,它曾一度成为西域军事、经济、政治、文化、佛教的中心。龟兹国建立时间为西汉至元明时期,地理位置包括今天新疆南部的库车、拜城、沙雅、新和、阿克苏、温宿、巴楚和轮台等县。龟兹作为横跨欧亚丝绸之路的重要枢纽,其文化呈现出多元荟萃的特征,其中包含了古希腊、古罗马、古印度文明以及华夏文明的交融交汇,其灿烂的文化痕迹还存留于克孜尔千佛洞中。

石窟作为佛教艺术重要的传播形式,通过建筑形态和壁画描述宣传佛教教义,使信徒们更加虔诚地信服佛祖的保佑。洞窟的建立是为了更好地诵经参禅、说法礼佛,为僧人们建立能够修身养性的佛教场所,乐舞形象穿插在佛像和经变等故事内容中,为营造佛教的境界,为传达佛教的思想,展现佛教普度众生的理念,为修行者提供了愉悦的视觉形象,为信仰者展现了丰富的佛学内涵,都起到了一定的作用。如今通过残存的壁画研究,来复现古代乐舞,是为了感受中国古代绚丽多姿的歌舞文化,全面地掌握和了解当时的乐舞追求和审美需要,丰富当下的舞蹈表演形式。

克孜尔千佛洞的石窟不仅包含了佛教的“本生故事”、“佛传故事”、“因缘故事”等促进佛教传播的故事内容,还有大量表现世俗生活的壁画,来接近信仰人们的生活,从社会底层着手去打动信徒、陶冶信徒、点化信徒。在佛经有关描述中,乐舞主要用于供佛礼佛赞佛,或是在“听法”时,歌舞伎人也会出现舞蹈化的动态展现,这也大大增加了研究资料的范围。乐舞主要是为了供奉佛祖,与其它供品物为一类,都是充满了赞颂之意,来对诸佛菩萨的尊敬和供养。乐舞的序列一般列在诸多供品的后面,之前的供品是金、银、玛瑙等金属物品,之后是花、香、幢、幡等绸缎,最后是乐舞的展现,这种序列也类似是歌舞表演之前的大多都有开场仪式,最后乐舞登场。用现实中人们喜爱的物品和受享的事物供养诸佛菩萨,表达人们内心对崇高思想精神与人格境界的敬仰。

二、龟兹乐舞形象

由于克孜尔千佛洞洞窟的形成不是一蹴而就的,近600多年的开凿创建过程中,必然有其不同时期的特点和代表之作,在《丝绸之路与龟兹历史文化》一书中:闫文儒老师将克孜尔千佛洞石窟不同窟形和不同壁画题材风格,把克孜尔石窟中保存较好的74个石窟分作四期,第一期为东汉后期;第二期为西晋时期,第三期为南北朝到隋;第四期为唐宋时期。而38窟为第二期“西晋时期”的洞窟作品,77窟则作为唐宋晚期洞窟。

(一)犍陀罗艺术的影响

犍陀罗艺术始于南亚次大陆西北部地区,也就是现在的巴基斯坦北部和阿富汗东北边境一带。它形成发展在公元1世纪,在公元5世纪后开始衰落,在400年的历史中,受到佛教艺术的冲击,与周边印度、希腊文化不断交融形成独有的“希腊式佛教艺术”风格。犍陀罗艺术形式形成后,通过文化的不断传播和交流,促进了龟兹乐舞的多元多样,甚至流传至日本、韩国,对亚洲乐舞文化产生了较大的影响。影响到克孜尔千佛洞壁画中与之相关的半裸乐舞伎人,伎人身体体态重心夸张地倾靠,壁画中表现形式受到犍陀罗文化的影响,并且这些壁画也让我们可以看到类似中国古典舞的“冲”“靠”等元素动作,能够推断出这种体态表演已经在公元7-8世纪左右开始盛行。

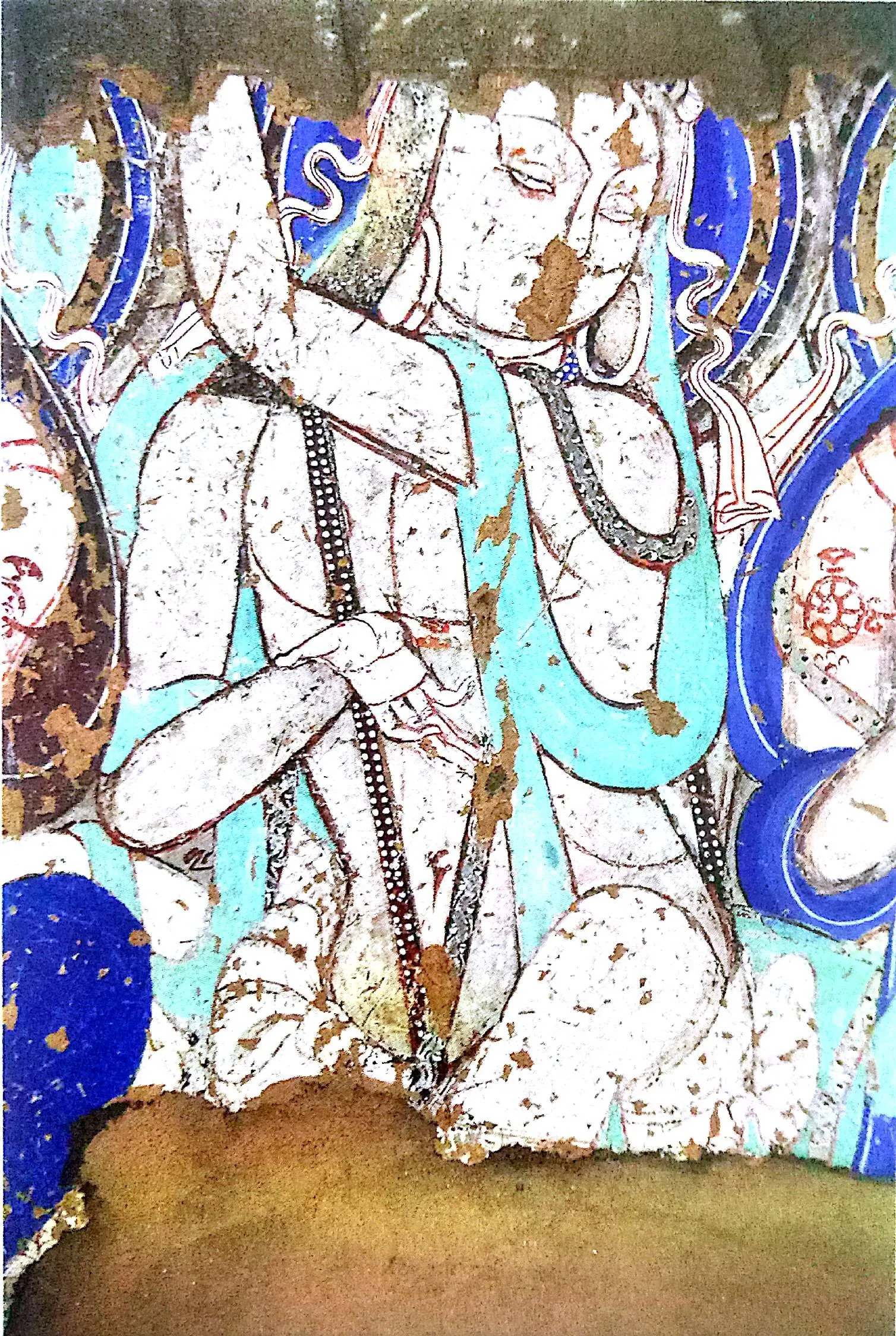

被称为“东方维纳斯”造型的歌舞伎形象

(二)舞蹈体态分析

千佛洞中第38号石窟,被学者们称之为音乐窟,壁画中主要以乐队演奏形式描绘了的歌舞伎人表演场景,图中主要绘有二十个乐师,每人手中都奏着一件乐器,从每个人的演绎角度来看,仿佛弹奏着一首众所周知的佛曲……从这些壁画中我们可以大体推断出3世纪时期龟兹古国或许是因为佛教音乐的熏陶而形成了这般繁荣的景象。乐器的排列有序,上边有龟兹琵琶、排箫、手铃、钹、长笛等乐器。而舞者的形象,多是拿着璎珞(古代印度佛像颈间的一种装饰,由世间众宝所成,寓意为“无量光明”。)手舞足蹈,舞者多是体态轻盈的少女,也有半裸的男性青年,他们大多穿着紧身薄罗衫,动作较为夸张地展现“S”体态,甚至有些体态会出现头、胸、髋、膝的“四道弯”来展现歌舞伎人的婀娜多姿。舞者造型出来体态的变化在姿态上或立,或蹲,或腾空,或立起脚尖如陀螺转动,这些千变万化的姿态展现了当时乐舞文化的盛行和审美,也将佛教传播推向顶峰。38洞窟中最引人注目的是“东方维纳斯”手位,手位以手臂交错过程中呈现的纵横两线为主旨,将人物塑造得具有立体感为特征,展现了天宫伎乐人物的立体感。而在当代维吾尔族赛乃姆舞蹈中还在可见这一手位,但已没有了佛教传播之意,在表演时,身体律动微微左右晃动,依然有一种端庄、典雅和高贵的气质。当这一特殊动作的出现体现了画工所注重的审美内涵和艺术追求,人体立体美感通过手臂的交叠形成几何构图,从中散发着当时人们对待体态丰盈和多姿的审美追求。

壁画中舞者身体倾斜度较大,偏向于“S”型体态,这也凸显了当时舞者精湛的表现力和画工丰富的想象力,动作多以冲身、靠身等舞姿为主,而手型有捏指、掐指、弹指、反、正托掌和胸前摊掌等形态,下肢舞姿有点步、前踏步、抬腿和掖腿。壁画中的舞蹈画面出现有学者认为是表现舞娱佛和以美色惑佛的内容,舞蹈人物突出表现人体艺术的美,融入了犍陀罗艺术的半裸人体表现,运用夸张手法表现的舞蹈动作的美感。

三、舞蹈手型探究

(一)龟兹舞蹈手型研究

《隋书》《唐书·音乐志》所载龟兹乐都有歌曲、解曲、舞曲,说明当时的乐舞是一体的,以演奏乐器演奏,以歌唱和舞蹈的形式进行传情达意。而对于舞蹈手型的研究,源于印度古典舞佛教手印的舞蹈表现形式,印度古典舞中舞蹈的手型具有叙事性,能够将表现的内容通过舞蹈肢体传递给观众。将手型作为舞蹈表演的一部分,充分研究龟兹时期的乐舞形象,理解和掌握中国古典文化。

龟兹乐舞与印度古典舞之间有着模仿和二度创作的关系,在佛教传播过程中,为了更广泛地传播佛教的精髓,通过乐舞来展现佛教的内涵故事。从洞窟形象来探析新疆特色民族舞蹈形态,从舞蹈形态为着眼点,试图阐释壁画背后的乐舞形象,为编创这类作品提供相关的文字资料。壁画中的乐舞形象是具有现实形态和理想形态两个方面的意义,在画工绘画之前他必然要受到这两种形态的冲击,才能游刃有余地绘画出千姿百态的乐舞伎人。主要探析画工的乐舞现实形态来源,来分析克孜尔千佛洞中乐舞的舞蹈形态和舞蹈手型,从舞蹈形态探析中国古典舞的美学理念和艺术追求。

在佛教中,手印是佛菩萨及本尊手的表现方式,能够表现佛教传法中的精髓和寓意。在密教中,手印是指曼荼罗海会诸尊为标示其内证之三味境界,或修行者为了表达同于诸尊本誓,而于其手指上所结的密印。印度古典舞对每一个举手投足的动作都非常严苛,连面部表情都有严格的规定,然而,整场的印度舞蹈演出则更注重仪式感,它体现了宗教艺术特有的庄严和隆重,一出完整的婆罗多舞表演要持续两到三个小时。可见,印度舞蹈对于手位、脚位、舞姿的要求非常严格和规范,因此,本文借鉴印度古典舞手型的研究方法,来研究克孜尔千佛洞壁画舞蹈形态,进而了解当时的乐舞文化。

在婆罗多牟尼所著的《舞论》中专门介绍了印度的24个单手势,13个联手势和30个舞手势,共计67种手势。其中单手势的名称有:旗帜、三指旗、箭锋、月牙、弧形等。从这些手型归纳整理中,我们可以通过印度古典舞中的手型来推断克孜尔千佛洞中的舞蹈手型和舞蹈风格。壁画中画工利用不断变化的手的姿势来展现龟兹乐舞的丰富多彩,从中提取“兰花指”为例,探究其形成和发展。

天宫伎乐

(二)“托掌”的发现与当下舞蹈中的运用

在这幅图片中,第一个乐舞伎人是手拿帛带,右手托掌左手半捏拳,身体向右后方靠身,下巴微微向左肩颔首,而右手的“托掌”绘画非常清晰,至今在中国古典舞、维吾尔族舞蹈、乌孜别克族舞蹈、哈萨克族舞蹈中都能够看到这一动作的运用。在中国古典舞中托掌手位来源于戏曲亮相,主要是展现人物的挺拔、立体之美,手臂体态如图二相似外形是长弧形,手臂托于头的前上方,由兰花手翘推向撑住,手心向斜上方延展,沉肩,手肘向旁打开。古典舞的体态与图片对比简化了“S”体态,而是追求身体直立的状态,使身体状态展现得更加坚毅、挺拔。在维吾尔族舞蹈中,男子的舞蹈动作多以双托掌和单托掌为主,而女子的舞蹈动作更为丰富,一般是单手托掌的状态下,另一手位、手型不断变化,可放置胸前、体侧、背后等多个不同体态,展现女子的端庄、高贵、秀丽气质。在乌兹别克族舞蹈中,托掌多为造型,有时也在托掌的手位上加上不断地翻腕体现高原民族的沉稳大方。

千佛洞中第77窟在内室卧佛雕塑之上,也是克孜尔千佛洞中唯一一个盝型顶,也就是正方形的洞顶,具有20个方形乐舞人形图案,而不再用菱形格来构图也是为了正方形的顶部构图所限制而考虑。其中乐舞伎人有持乐器的,有献舞的,有捧花盘的,有璎珞供奉的,大多数乐舞伎人以“S”型体态为动作元素,摆出各式各样的演绎形态。在图中,我们可以看到一个身材扭捏的乐舞伎人,他动作以髋关节向右倾靠,将左脚勾脚高抬,将动作重心推向身体右侧,更为夸张地展现乐舞伎人的神态。这种绘画风格受到了唐风的影响,而内容展现方面可以看出龟兹地区乐舞艺术当时受到印度的影响较多。而另一幅图中,乐舞伎人同样也是将髋关节向右倾靠,将左脚勾脚尖点地,使头、胸、髋、膝为四道弯曲的造型,形成突出身体特色的舞蹈造型,展现了公元3世纪时期崇尚的人体美学理念,凸显人物的身体美感。77窟顶部还有一副图是描绘了一个乐舞伎人,手执帛带,左臂上扬,右臂垂直的动态,另一个乐舞伎人在旁边屈膝蹲在旁边,一些专家推测是具有弹跳动作的帛带舞蹈,将舞姿在静态的图画中演绎了动态的舞蹈造型。

(三)文化融合与手型融合

史料中这样描述龟兹文化的融合:公元840年漠北回鹘汗国衰亡,大量的回鹘人向西迁移到新疆南部,与之前居住在新疆南部的回鹘人、葛逻禄人、突厥人一起建立了回鹘汗国,中心位置则分别以喀什、高昌为阵地,大大加速了当地居民语言突厥化的进程。这种民族的大融合,促进了文化、语言、艺术、审美等多元素的交流与碰撞。

天宫伎乐

上图中的乐舞伎人右手的手型可能受到演奏横笛之类的乐器影响,形成了兰花指手型,身体体态左肩向前倾靠,左脸颊与左肩形成一线,身体形成冲身的动势。在库来西编导编创的十二木卡姆《朱拉》中的舞蹈中就有轻微的冲身动作,不同的是舞蹈动作手的位置被抬高到额头之上,这一动作展现了维吾尔族姑娘高贵和典雅的艺术气质。通过这些乐舞姿势,我们只能从壁画舞姿中推断出当时的乐舞艺术的存在性,以及对后世民族舞蹈的影响。

在新疆民族舞蹈艺术中,维吾尔族、哈萨克族、柯尔克孜族中普遍运用兰花指来手舞足蹈地展现自己民族的艺术魅力,而兰花指的来源,可能是受到佛教追求兰花的坚贞、俊雅、高洁的影响。兰花指,通常指大拇指和中指捏合,其余三指自然展开的手势。古时有多种佛教指法,且为男子手势,来表示男子的儒雅之气,体现了独特的美感。兰花指作为佛教传播,更多地展现了佛教的智慧和普度众生之意,而在舞蹈中,中原受到佛教文化的影响,将兰花看作是高洁典雅的象征,从而形成一种艺术形态而多方效仿。

手型在舞蹈当中起着传情达意的作用,不同种类的舞蹈,无论中国舞还是外国舞,民族舞还是现代舞,舞蹈手型在舞蹈语汇中有着画龙点睛的作用。在“歌舞之乡”新疆大地上,13个世居民族中,除了俄罗斯族之外,其他少数民族舞蹈中都能见到“兰花指”的运用,而兰花指最早起源于印度佛教。

在当下新疆各民族舞蹈表演中,维吾尔、哈萨克、塔吉克等民族还在继续沿用“兰花指”手型,但在动势上风格完全不同。例如:维吾尔族舞蹈“翻腕”的动势是由里往外翻腕儿,重力向下的同时,有上挑指尖的力度,展现绿洲文化中维吾尔人的“韧劲儿”;“弹指”动势过程中,中指动势向上带动整个手腕,形成俏皮活泼的体态动作;哈密赛乃姆中的“柔婉”在兰花指手型的基础上,手腕从外往里微微收拢,指尖如花朵含苞待放,体现舞者的柔美和内敛。而哈萨克族舞蹈“翻腕”动势是与维吾尔族恰恰相反,双手手腕是由外往里翻腕儿,造成了手指尖在往里翻转的时候,需要弯曲手指,再挑指向上,展现了天鹅作为哈萨克族群众动物崇拜的圣洁和高贵。在塔吉克族恰普素孜舞蹈中的手型则是将“兰花指”保持不动,运用小臂和大臂向胸前收回的弹动力度带动手型平稳地律动特征,在舞蹈过程中的“翻腕”是以由里往外的挑指构成,重拍向上,展现高原民族高贵气质。相较于维吾尔族的“翻腕”,塔吉克族恰普素孜舞蹈“翻腕”的速度受7/8节奏的影响,相对更快,凸显了帕米尔高原塔吉克民族舞蹈中所追寻平稳、明快、爽朗的艺术审美。

藏密献八供法手印

壁画中的舞蹈手型

四、文化传承与凝结

龟兹地区是丝绸古道上中西交通的枢纽之地,扼守着丝路北道中段之咽喉,承载着东西方经济贸易之往来,是为东西方艺术之互鉴,以经济、文化、宗教、历史为核心的重要区域。龟兹文化是我国古代汉唐文化、古代印度文化、古代希腊文化、古代波斯文化交汇融合并结合龟兹人文特点而孕育的有着鲜明民族特征、文化底蕴特色的一种文化综合体。其文化特征主要是兼容并蓄的古佛教文化、石窟壁画、乐舞、戏曲、雕塑等文化荟萃。新疆乐舞自宋元明清朝代的传承和发展,书写了民族艺术交流与凝结,在交流中,中原华夏文化保留并发展了西域兴起的“狮子舞”,而龟兹人物壁画受到唐风影响,人形饱满丰盈,柳眉凤眼;在交往中,华夏文化和龟兹文化相互碰撞汲取对方的艺术养分,促使各地艺术具有独特性;在交融中,像《胡旋舞》《胡腾舞》传入中原也被当地人民喜爱和推崇,兴起“胡服热”“学胡舞”。这种推动也有一定政治因素的影响,皇亲贵族的宠爱,必然影响了民间乐坊的相互学习,投君王之所好,敦促了民间舞蹈的融汇和发展。

通过舞蹈形态分析,我们可以推断关于龟兹乐舞的几点信息:第一,公元3世纪左右,佛教手型影响了新疆当地乃至中亚各国的舞蹈表演形式,促进了中亚各国乐舞的发展。在重心倾靠方面已经具有了类似中国古典舞中的“冲”“靠”动作,说明当时的乐舞文化发展繁荣,这也能推断出东西方文化不断碰撞出产生的变化和影响。第二,克孜尔千佛洞中的佛教乐舞伎人的手型多样受到印度乐舞影响,并没有过多的实质意义,但通过体态重心的转变,加深其身体的艺术化,体现了当时人们崇尚犍陀罗艺术追求的人体美感。第三,从壁画体态来看,上半身乐舞伎人多为挺拔、开放为元素,融入了西方身体的立体美感,通过这一现象也影响到了新疆少数民族舞的基本体态。无论是维吾尔族、哈萨克族,还是蒙古族、锡伯族等体态上都具有挺拔、坚毅的一面,这与中原舞蹈文化中所追求的内敛文化恰恰相反。这不仅展现了民族的特性,而且蕴含了犍陀罗艺术、希腊艺术等元素在历史长河中对新疆乐舞的影响和丰富。

注释:

①苏北海《丝绸之路与龟兹历史文化》新疆人民出版【M】第440页。

②《解读形象聆听理想——石窟乐舞形象与佛教思想精神》【J】文艺研究2003年05期第105页。

③张国领、裴孝曾主编《龟兹文化研究(二)》【M】新疆人民出版社第406页。

④王宁宁《解读形象聆听理想——石窟乐舞形象与佛教思想精神》【J】文艺研究 2003年05期第102页。

⑤苏北海《丝绸之路与龟兹历史文化》新疆人民出版社【M】第441页。

⑥《佛教的手印》【M】中国社会科学出版社第2页。

⑦张均主编《印度婆罗多舞蹈教程》【M】上海音乐出版社2004年9月第4页。

⑧赵克军《古龟兹舞蹈试探》【J】中央民族大学硕士学位论文2006年3月第23页。

⑨《佛教的手印》【M】中国社会科学出版社第268页-269页。

⑩赵克军《古龟兹舞蹈试探》【J】中央民族大学硕士学位论文2006年3月。