近代初期中国民众对西方宣教圣像画的反应

□

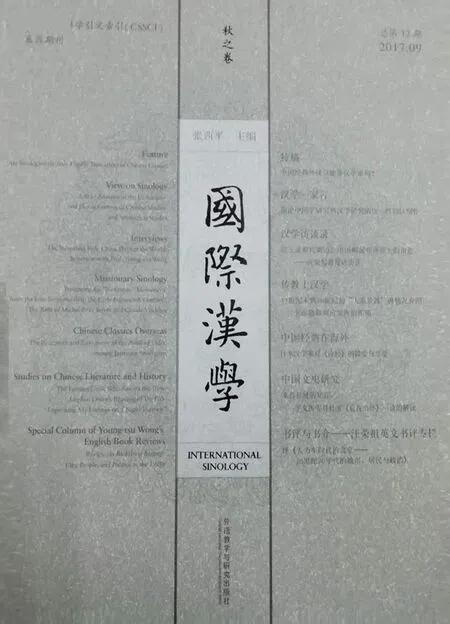

尽管学界关于西方帝国主义在中华帝国晚期的最新研究都集中在与义和团运动(1898—1901)相关的冲突上,但是本研究探索的是引发这些冲突的宗教画早期模式。诸如《辟邪纪实》《明朝破邪集八卷》及梵蒂冈档案馆收藏的其他文献,可资审视明代(1369—1644)晚期至清代(1644—1912)中国本土精英是如何诠释(或是曲解)及评议(或者误传)传教士的圣像画的。对这些作品进行缜密考究,可以知悉西方基督受难图曾激起儒士的责难。中国本土民众认为,基督受难图表明耶稣顽固“悖逆儒家纲常伦理”—“忤逆不孝”,亦是“罪有应得”。

对西方传教士的排外反应

阮德斯(Eric Reinders)就欧洲传教士对中国之误解有着精彩的剖析(译者注:即《外神与异体:基督传教士想象中国宗教》),本文继之从另一个角度论说。阮德斯解释书名中“Borrowed Gods”(外神)一词是“指借用其他民族的神祇,意在创造与自我形象相对的他者的形象”。①Eric Reinders, Borrowed Gods and Foreign Bodies: Christian Missionaries Imagine Chinese Religion.Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2004, p.xiv.易言之,其著述旨在探求中国文化中宗教文化的意象是如何被重释、重现及重构欧洲宗教,使中国宗教和文化异化为对立的他者,逊于西方基督宗教。为使本研究保持合理的篇幅,本文将论述聚焦于中国人对基督受难图的反应和演绎,此一现象产生了两方面的效应。

第一次鸦片战争(1839—1842)后,一批煽动排外的小册子开始在华北地区流传。19世纪晚期,最为尖锐的排外书籍之一是《辟邪纪实》,其著者署笔名“天下第一伤心人”。①《辟邪纪实》可能是攻击基督教论说最为翔实的著述,后来的一部1919年出版,由孙中山(1866—1925)的马克思主义支持者朱执信撰写,包括一篇题为《耶稣是什么东西?》的批驳尖刻的文章。鲁珍晞(Jessie Lutz)注意到《辟邪纪实》专注于传教士在中国范围内的活动和说教,朱执信补充关于西方历史上教会的作用和西方学者书面驳斥的详细内容。19世纪档案对教会仪式进行侮辱性描述以诋毁基督教,而20世纪的文章则嘲笑福音书的逻辑性以及耶稣的德行。参见Jessie Gregory Lutz, Chinese Politics and Christian Missions: The Anti—Christian Movements of 1920—28.Notre Dame: Cross Cultural Publications, 1988, p.19。另一部夸大描述西方传教士的排外作品是明人徐昌治于1640年刊行的《明朝破邪集八卷》,北京:北京出版社,1997年。该书主要攻击对象是天主教传教士,尤其是1574年入华的耶稣会士。书作初版于1861年,文中有几段对西方传教士独创性的叙述及出于主观想象的描述。书中插图描述了如下场景:神职人员在叩拜一只呼呼大睡的猪,或是在剖取孕妇腹中胎儿,有的在挖信徒的眼珠,抑或正与中国妇女行荒淫之事。白汉理(Henry Blodget,1825—1903)是19世纪末在华新教传教士,他评述这部著作“满是极为可憎、淫秽及粗鄙的曲解和荒谬论点。这些内容最能煽惑愚昧无知的民众”。②白汉理1870年10月24日致克拉克(N.G.Clark)信函,引自费正清(John K.Fairbank),“Patterns behind the Tientsin Massacre,” Harvard Journal of Asiatic Studies,1957(20), p.502.《辟邪纪实》确实充满着基于臆测的叙说,诸如天主教徒弥撒后行淫,西方人崇奉女子经水,或是其他类似奇幻色彩的记述。

《辟邪纪实》中有幅插图描述了一位威严的县官命令两名衙役用箭射杀绑缚在十字架上的一头猪,还有一名衙役则砍杀胸前有“西”字的三个有着山羊头的人(见图1)。该幅插图的标题是“射猪斩羊”(猪即耶稣,羊意指外国人)。基督的形象被异化成绑缚在十字架上的猪,这源自一组谐音词。诸如利玛窦(Matteo Ricci,1552—1610)和 汤 若 望(Adam Schall von Bell,1592—1666)等耶稣会士曾讨论过如何将“God”和“Catholic”译为中文,后来“God”被译成“天主”(Lord of Heaven),“Catholic”被译为“天主教”(Lord of Heaven Religion)。③借由《辟邪纪实》探讨19世纪排外主义全、透彻的著述,参见柯文(Paul Cohen), China and Christianity: The Missionary Movement and the Growth of Chinese Anti-foreignism, 1860—1870.Stanford, CA: Stanford University Press, 1963。柯文称《辟邪纪实》一书“内容极易引起争议,中国至少有三个省份禁传”。精彩论述晚清排外运动的中文著述参见张泽:《清代禁教期的天主教》,台北:光启出版社,1992年。“Catholic”译名的后两字“主教”,谐音似“猪叫”(音调不同)。因此,用中国民众的俗语来讲,天主教徒被称为“打着呼噜的猪信徒”、天主教神父被称作“叫司”也就不足为怪(见图2)。基督受难图令中国本土人士惶恐不已,也并非仅仅是因为谐音双关语;中国民众对一个被钉十字架的人的观感及其西方艺术表现形式存在着更具实质意义上的文化抵触。④关于将基督教术语和思想中译的争论,有几部优秀研究著作,可参见Walter Medhurst (麦都思), A Dissertation on the Theology of the Chinese with a View to the Elucidation of the Most Appropriate Term for Expressing the Deity, in the Chinese Language. Shanghai: Mission Press, 1847; An Inquiry into the Proper Mode of Rendering the Word God in Translating the Sacred Scriptures into the Chinese Language.Shanghai: Mission Press, 1848; Of the Word Shin, as Exhibited in the Quotations Adduced under that Word, in the Chinese Imperial Thesaurus, Called the Pei—Wan—Yun—Foo (《佩文韵府》).Shanghai: Mission Press, 1849; Douglas G.Spelman (史伯明), “Christianity in Chinese: The Protestant Term Question,” Harvard University East Asian Center, Papers on China, (1969) 22A, pp.25—52。中文与基督教术语和思想极佳地吻合,以致耶稣会遭遇的困境没有新教团体的大。关于这一问题,参见Norman J.Girardot (吉瑞德), The Victorian Translation of China: James Legge’s Oriental Pilgrimage.Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2002.此外,关于术语问题争论性的论述,参见Bertram Wolferstan(吴费思坦), The Catholic Church in China from 1860 to 1907.London: Sands & Company, 1909,尤其是第2章。除了这些著述外,其他关于在华耶稣会士有用的总论性著述有G.H.Dunne, Generation of Giants: The Story of the Jesuits in China in the Last Decades of the Ming Dynasty.London: Burns & Oates, 1962; D.E.Mungello (孟德卫), Curious Land: Jesuit Accommodation and the Origins of Sinology.Honolulu: University of Hawaii Press, 1989; M.Howard Rienstra, ed.,Jesuit Letters from China, 1583–1584.Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986; A.C.Ross, A Vision Betrayed: The Jesuits in Japan and China, 1542–1742. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1994; 以及 Thomas F.Ryan (赖诒恩)著,陶为翼译:《耶稣会士在中国》,台中:光启出版社,1965年。

图1 《射猪斩羊图》,出自《辟邪纪实》,1871年版,图版18。柯文翻印(1963年,图9)。影印获得梵蒂冈图书馆(the Biblioteca Apostolica Vaticana, Vatican City)授权许可。

图2 《鬼拜猪精图》,出自《辟邪纪实》1871年版,图版1。柯文翻印(1963年,图4)。猪身一侧有“耶稣”字样,视之为“Jesus”。翻印获得许可。

对耶稣会士智识的矛盾反应

在讨论中国近代初期因农村地区传教活动兴起,引致对圣像画的敌视之前,我要说明下,耶稣会士的智识受到过中国文人的景仰。事实上,清代首位皇帝顺治帝(1644—1661年在位)尊称耶稣会士汤若望为“老祖宗”(译者按:即满语“玛法”)。然而,对西方传教士的尊崇往往是阳奉阴违的。明代哲学家李贽(1527—1602)在写给友人的一封书信中对利玛窦推崇备至,但终究不乏相当尖锐的质疑:

西泰(利玛窦)自西方游历十万多里来到中国……现今,他很能讲我们的话,书写我们的文字,遵行我们的礼仪。他是个非常出色的人物……他的言谈举止淳朴……我见过的所有人当中,没有能够与之相媲美的……但我并不真切地知道他来此做什么。我与他晤面有三次了,但我还是不知道他来这里是为了什么。我认为他意图用自己的学说来取代周公、孔子的学说太愚蠢了。恐怕不是这个缘故。①Jacques Gernet(谢和耐),China and the Christian Impact: A Conflict of Cultures.Cambridge: Cambridge University Press,1985, pp.18—19.关于利玛窦在华活动的概览,参见宁鲁克:《利玛窦传》,台中:光启出版社,1964年;仙花小组:《利玛窦神父与中国》,台中:光启出版社,1983年。利氏完整的中文著作是利玛窦著,罗渔译《利玛窦全集》(共4卷),台北:光启出版社,1986年。另可参见Vincent Cronin, The Wise Man from the West. London: Harvill, 1955; Jonathan Spence(史景迁),The Memory Palace of Matteo Ricci.New York: Penguin,1983。该段引文另可参见《续焚书》卷一《与友人书》:西泰(利玛窦),大西域人也。到中国十万余里……今尽能言我此间之言,作此间之文字,行此间之仪礼,是一极标致人也……数十人群聚喧杂,雠对各得,傍不得以其间斗之使乱……但不知到此何为,我已经三度相会,毕竟不知到此何干也。意其欲以所学易吾周、孔之学,则又太愚,恐非是尔。—译者按

尽管利氏极为聪敏,李贽提出了当时几乎所有中国儒士共有的疑问:利氏来此做什么?果真要用他崇奉的刑犯一样的人创立的学说取代儒学教义吗?对李贽及多数中国民众来说,克服实质性障碍才能使他们理解利玛窦的传教使命:或许其中最大的障碍之一便是由满腔热忱的传教士带到中国的基督宗教圣像宣教传统,尤其是耶稣受难图。

基督受难宣教圣像画激起了中国民众的几种反应。一方面,十字架被视为西方人巫术作法的工具,而这种反应最初因中国官府禁绝的裸体形象而激化。头发凌乱的形象也常被当作恶魔。再者,依照中国的刑罚标准,基督被钉死在十字架上正是公正的处决。16至17世纪,当时的中国儒士无法想象去敬重,更不用说尊奉一个被公正判决的罪犯。

基于儒家虔诚尽孝的神圣信条,中国民众对基督受难图固然鄙夷。受传统教育的中国儒士对此事产生排斥,由于某些原因,他们故而断定这个被钉在十字架上的外国人是一个“逆子”。传教士坚称耶稣没有生身父亲,令这一反应愈加复杂化。七八世纪的景教传教士较其后来华的天主教传教士在宣教事业上更为成功,在很大程度上是因他们没有揭示或是崇奉基督受难图。在华基督传教的成与败很多与基督蒙难和处死的揭示和呈现有着密切关系。中国民众对基督受难的反应之问题是耶稣会士与方济各会士、多明我会士之间不友好的争论焦点,前者倡议循序渐进地揭示基督受难的奥义,而后者坚称耶稣会士对耶稣被钉十字架一事隐而不提,几近叛教。

基督受难图:巫术的标志

历史上最著名的关于中国民众对基督受难图反应的一个事件是利玛窦与宫廷宦官马堂(1590年代在任)的一次会晤。1600年,利玛窦和他的几位会友带着放在一秘盒里的礼物前往北京呈送给皇帝,期盼获得皇帝的好感,并使皇帝最终皈依。他们在天津附近被拦截扣留。正是那时,宦官马堂掏空了利氏的包袱。马堂在京城时既已听闻耶稣会士藏有一仓库的宝石。几个圣物箱和做弥撒用的圣杯放置一边,打算扣留下来,马堂发现了一个十字架。利玛窦在其日志中回忆称“他见到的所有东西当中,最令他愤怒的无过于被缚于十字架的基督雕像”。他控告会士们携带这一法器企图施行魔法,谋杀皇帝。“不幸的是”,他说,“正如大家所见,这件物什别无他途,就是用以施行邪术的” 。①Matteo Ricci (利玛窦), China in the Sixteenth Century: The Journals of Matthew Ricci, 1583—1610.Trans.Louis J.Gallagher.New York: Random House, 1953, p.365.尽管传教士的报告记述了马堂的诬告,但是从一个中国人的立场,其对绑缚着血淋淋的基督十字架的反应是可以理解的。以中国传统的眼光看,头发蓬乱、近乎赤身裸体的人通常被视为恶徒。

依着17世纪中国文士释性潜(1602—1670)著述看,马堂对利玛窦的十字架的反应就容易理解了。这位僧人在其撰述的著作《燃犀》(点燃[犀]角)中称,基督受难违逆儒家五常。他严厉抨击耶稣十字架,称“他披着头发、裸着身体,恶鬼的[样子],这是失礼的” 。②Gianni Criveller (柯毅霖), Preaching Christ in Late Ming China.Taipei: Ricci Institute for Chinese Studies Variétés Sinologiques, 1997, p.385.译者按:该句话在《燃犀》中原文为“披发裸体,状成鬼蜮,非礼也”。显然,性潜对近乎裸体的肖像是反感的。然而,乍一看这段文字,他对披头散发形象的批判并不显见。

头发蓬乱是中国对恶魔常见的一种描述。事实上,最为神圣的儒家经典之一《左传》述及的著名趣事中有这么一号人物。参加科举考试的士子们需要诵读这部书作,因而受过教育的儒士对其内容相当熟识。该书记述了鲁成公十年(前581),晋景公(前599年至前581年在位)做的一场梦:

晋侯梦大厉,被发及地,搏膺而踊,曰:“杀余孙,不义。余得请于帝矣!”坏大门及寝门而入。公惧,入于室。又坏户。③杨伯峻编:《春秋左传注》,北京:中华书局,1981年,第849页。

晋国君主梦里见着一个巨大的恶魔,头发散乱垂到地上,拍着胸脯,四处蹦跳……恶魔撞破宫殿大门,穿过房门,步入室内,走了进来。君主惶恐着逃到卧房,但恶魔又撞坏房门。④Watson Burton, trans.The Tso Chuan.New York: Columbia University Press, 1989, pp.120—121.

这幅画像上耶稣蓬头乱发等着处死,故而可以理解宦官马堂和僧人性潜见着“披发”被钉十字架的裸身人画像会感到不适。耶稣会传教士艾儒略(Giulio Aleni,1582—1649)1637 年刊印的《天主降生出像经解》(Illustrated life of our Lord Jesus Christ),收录一幅基督受难版画,是为极好的例证。画上基督和另外两位被钉死在十字架上的男子几近裸体,头发凌乱不整。⑤关于艾儒略的插画著述参见:Criveller, op.cit., pp.233—253; Anthony Grafton, ed., Rome Reborn: The Vatican Library and Renaissance Culture.Washington D.C.: Library of Congress, in association with the Biblioteca Apostolica Vaticanam, 1993, pp.274—275。艾儒略的一个著名事迹是,在他任职后期,他转变宣教方式,从利玛窦的以宫廷和科学为中心的做法转向更为大众的传教策略。传教初期的1621年至1624年间,艾儒略居于杭州,撰写众多西方科学和教育的书籍,其中包括《几何要法》《万国全图》和《西学凡》。杭州是中国知识分子的文化中心,也使他致力于更具科学性书籍的出版,因为他那时很可能还受罗明坚(Michele Ruggieri,1543—1607)和利玛窦自上而下的传教模式的影响。但在1625年,他移居至较为贫困的福建。艾儒略身处黎民百姓之中,他的著述中科学内容减少,更多地阐扬奉献和虔诚。后期他印制了基督受难故事木版画,而这些是利玛窦不大愿意做的。

基督:叛乱分子

中国民众对基督受难图的另一指控是他们认为图中描绘的是一名被公正处决的政治犯。依据中国法理学,儒家典籍中已有先例,与延伸至中华帝国晚期再度爆发的白莲教千禧年民众叛乱相仿,耶稣也在煽惑平民起事。①关于中华帝国晚期民众运动的研究,参见Jean Chesneaux(谢诺) ed., Popular Movements and Secret Societies in China,1840—1950.Stanford, CA: Stanford University Press, 1972.此外,鲜有中国人像天主教传教士坚称的那样,认为一个刑事犯是完全没有罪过的。1665年,文官杨光先(1597—1669)刊印反基督教著作《不得已》。书中,杨光先摘引汤若望进呈给皇帝的45幅描绘耶稣生平事迹的版画(译者注:此即汤若望献给崇祯帝的《进呈书像》)。在对画像的评论中,杨光先攻击基督受难图称:

图像上描绘的是被依法钉死的耶稣。这些图像使得所有人明白,耶稣是作为一个刑事犯而被处死的,故而不仅士大夫不愿为他们的(基督宗教)著述作序,而且下层民众也会耻于信奉这种信仰……(这些图像描绘)民众颂扬耶稣,耶稣被钉十字架,以及耶稣上十字架。这就向全世界表明耶稣不是安分守己的良民,而是一个因谋反而被审判处决的头目。

(引文原文:国法钉死耶稣之图像,俾天下人尽见耶稣之死于典刑,不但士大夫不肯为其作序,即小人亦不屑归其教矣……止摹民众拥戴耶稣及钉架、立架三图三说,与天下共见耶稣乃谋反正法之贼首,非安分守己之良民也。②Criveller, op.cit., p.393.)

基督受难图只能支撑基督行为图谋不轨的观点,而不能说明其是一位殉道者。③利玛窦采用较为折中的方式,他懂得基督教信仰和奉献方面需与中国环境相调适,以降低文化吸收的难度。利玛窦承认,中国存在对基督受难等固有文化抵触;然而,耶稣会在揭示十字架前精密谋划,他决定保留基督教的某些方面,直至中国人有较多的心理准备。利玛窦在1596年写给总会长的信中写道:“我们只敢慢慢前行……事实上,至今,我们还未讲解我们圣神的秘密仪礼,然而,我们会制定行为准则努力推进。”引自施省三(Joseph Shih)关于利玛窦和金尼阁(Nicolas Trigault, 1557—1629)的介绍 Histoire de l’expédition chrétienne au royaume de la Chine, 1582—1610.Paris:Desclée de Brouwer, 1978.参见 Jean-Pierre Charbonnier, Christians in China: A.D.600 to 2000.Trans.M.N.L.Couve de Murville.San Francisco, CA: Ignatius Press, 2007.利玛窦有试图逐步介入基督十字架的想法。

另一位中国作家福建谢宫花认为,除了简单评说基督是一个谋反的叛乱分子并因此被公正处决外,还正如传教士所言,基督无法赦免自己,那么当然不能赦免他人。④Jacques Gernet, China and the Christian Impact: A convict of cultures.Cambridge: Cambridge University Press, 1985, pp.120—121.他在《破邪集》中写道:

天主耶稣因妖言惑众,且被法氏钉死,不能自赦,焉能为人赦乎。⑤谢宫花:《破邪集》第4卷,第428页。该文见于第6卷木板刻印内容。译文可参见Gernet, op.cit., pp.120—121.

天主耶稣以怪论蛊惑民众,遭到法律惩治而被钉在一个十字架上致死。如果耶稣不能令自己脱罪,那他如何赦免其他人?

中国官员对耶稣的指控并不新奇。彼时最重要的政治理念是社会和谐,基督受难乃因其悖逆正统儒家纲常伦理煽惑民众而获罪。破坏社会秩序即被视为谋叛,根据儒家法度理应处决。

利玛窦明白这些文化观念。他阅读过(实际上是记诵)解说儒家传统的经典著作,言谈举止较其传教士同僚更为谨慎,他们把这类教义和图像看作耶稣受难的秘密。在1585年的一封书信中,利玛窦注意到中国民众对耶稣像或是圣母玛利亚像都是可以接受的,“但耶稣被钉十字架除外,因为他们还未理解”。①Criveller,op.cit., p.235.事实上,整部《天主实义》中,利玛窦一次都未提及基督受难。而基督因其“煽惑民众”被钉十字架的公正性问题,亦被认为忤逆不孝。

基督:“忤逆”的儿子

虽然无法明确指出中国官员依据什么评判虔诚尽孝,然而儒家经典中与之较为密切的著作无疑是《孝经》。②关于该文出处参见鲍则岳(William G.Boltz),Hsiao ching, in Early Chinese Texts: A Bibliographic Guide.ed., Michael Loewe, pp.141—154.Berkeley: Society for the Study of Early China & the Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 1993, p.149.这部著作,显然是孔子与其门徒曾子间的对话,开篇即写道,“孝顺是品德之根本和教育之起源”。③孔子,《孝经白话注释》,台北:光中出版社,1959年,第2页。原文为“夫孝,德之本也,教之所由生也”。—译者注因此,必须首先孝敬父母,才会被视为贤德之人。该书接着讲道,“一个人的身体、头发、皮肤是父母给予的,因而不敢(让)身体受到伤害:这就是孝道的开始”,即“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也”。④同上,第2页。这句话仍是《孝经》中被引用频率最高的。意指身体是父母给予的,子女有义务爱惜身体免受伤害,是为任何一个虔心孝顺的孩子该做的。这里给中国士绅的暗示是:耶稣未能爱护父母给予他的身体。

爱护我们的身体是尽孝的起点,那么,终点是什么?孔子续写道,一个人“要自力更生,践行其道,令自己在后代人中声名鹊起,以此给父母带来荣耀。此即孝道的终点”,即“立身行道,扬名于后世,以显父母,孝之终也”。⑤同上,第4页。因而尽孝始于爱惜父母给予的身体,终于功成名就给父母带来荣耀。事实上,最为不孝的行为之一是作为一名罪犯被处决,因为这不仅残害身体,还留下污名。文后,孔子称,孝子的“话传遍整个王国但没人(有理由)说他犯口误”,即“言满天下无口过”,成了他人用以批判一个人忤逆言行的理据。基督的生平行迹及其被钉死一事—其言论煽惑民众—诸多事例致使中国儒士惶恐不安。

儒家关于孝道问题的另一源头是《论语》,这是中国高层文士能全文诵读的著作。第二段并非引自孔子而是其门徒有子的话:

其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣……君子务本,本立而道生。孝弟也者,其为仁之本与。

一个孝顺长辈、兄弟和睦,又热衷于触犯上级的人,事实上几乎没有的……有身份的人专注于本业;树立起本业那么道也就产生了。孝顺长辈、兄弟情谊不正是仁爱之根本吗?(《论语》第一篇第一章)⑥该段引文实际出自《论语》第一篇第二章。—译者注

这段话理解为一个孝敬父母,善待弟兄的人,不大可能触犯其上司。儒家观念认为,在家尊老爱幼,可以推及更为广阔的社会。除了在家尽孝外,还需评判其在外的言行—不违犯上级的能力。帝国晚期儒家文士认为,基督不具与上级保持平和顺从关系的能力—犹太教和罗马当局的官员—而这被视为在家亦不能尽孝道的标志。

基督受难被中国儒士认为他没能做一个孝子还有一个理由,即他明显未能在其母亲离世后遵从儒家礼制祭奠她。他先于其母亡命,无法依照传统尽义务为母亲守灵。《论语》(第二篇第五章)中,孔子称孝子应做到“父母在世时,要按照礼仪侍奉他们;他们逝世后按照礼仪把他们埋葬,再遵照礼仪祭奠(他们的灵魂)”,即“生,事之以礼;薨之以礼,祭之以礼”。孔子劝诫孝子爱惜身体,因为子女在双亲逝世后依据规定的礼制有祭奠亡灵的义务。基督受难不仅是未能避免违犯上级所受的公正处决,亦表明其作为儿子未能尽孝道上的义务。基督受难实际上表明他抛弃母亲。⑦关于这一指控,可以补充一个问题:基督离世未留有继承人。这一责难已针对佛教徒与天主教神父的独身者。关于基督受此责难多来自《孟子》的“不孝有三,无后为大”。杨伯峻编:《孟子译注》,北京:中华书局,1992年,第245页。

景教十字架(the Nestorian Cross)与天主教十字架(the Catholic Crucifix)

依据这些儒家纲常伦理来看,唐代(618—906)景教传教士所受责难显然少于元代(1260—1368)、明代和清代时期的天主教传教士,在很大程度上是因其圣像传统的差异。①关于在华东方教会史,参见罗金声著:《东方教会史》,上海:上海书局,1996年。早期天主教传教士想当然地认为自己是第一批向中国民众传播福音的传教士。然而,利玛窦离世后15年即1610年,西安出土了著名的781年景教碑(译者注:即“大秦景教流行中国碑”)。②关于景教碑的发现和意义的研究成果有Henri Bernard(裴化行),La décourverte de nestoriens mongols aux Ordos et l’histoire ancienne duchristianisme en Extrême—Orient.Tianjin: Hautes études, 1935; 冯承钧著:《景教碑考》,台北:台湾商务印书馆,1970 年;James Legge(理雅各 ), Christianity in China: Nestorianism, Roman Catholicism, Protestantism.London: Trübner &Co., 1888; P.Y.Saeki(佐伯好郎), The Nestorian Monument in China.London: Society for Promoting Christian Knowledge,1916; The Nestorian Documents and Relics in China.Tokyo: Toho Bunkwa Gakuin, 1951; B.Vermander(魏明德) ed., Le Christ Chinois, héritages et espérance.Paris: Desclée de Brouwer, 1998; 另有数篇载于《华裔学志》(Monumenta Serica)的文章。碑文为传教士景净(Adam)撰写,详细叙述景教传华的历史,开篇讲述5世纪君士坦丁堡(Constantinople)大主教聂斯托利(Nestorius,约382—451)的叙利亚信徒阿罗本(Alopen)来华。

我们知道阿罗本在华成就卓著,是因唐武宗(841—846年在位)845年颁行扫灭一切外方人寺庙的禁令,其中包括佛教和景教。他下令:“外国僧人来此,要让他们知道现所在王国的法度,他们约有3000人,来自大秦和穆护,我要求他们还俗,如此我们帝国的风俗不会有混杂。”③Columba Cary-Elwes, China and the Cross: Studies in Missionary History.New York: Longmans, Green & Co,1957, p.32.引文原文为“勒大秦穆护、祆三千余人还俗,不杂中华之风”,出自会昌五年(845年)八月唐武宗颁《毁佛寺制》。—译者注大秦僧众是叙利亚景教徒,穆护很可能是琐罗亚斯德教(Zoroastrian。译者注:琐罗亚斯德教又称祆教、拜火教等)信徒。天主教和新教传教士总数合计未及景教,是为叙利亚传教士相对成功的例证。1700年前后,罗马天主教会在华势力达到顶峰时,各层级神父和会众仅共140人。④Nicolas Standaert(钟鸣旦), ed., Handbook of Christianity in China 635—1800, Vol.1.Leiden: Brill, 2001, pp.557—558.

景教成功的一个原因在于石碑题词的意识形态中,有句话写道“因之,一体的(上帝)有三个分身(位格)”,即“于是我三一分身”。该文表明景教教义认定基督的双重身份集于一名贤士。⑤关于石碑中文内容和英译文参见James Legge, Christianity in China: Nestorianism, Roman Catholicism, Protestantism.London: Trübner & Co., 1888, pp.4—6.另一行中写道,基督信徒身带十字印章,即“印持十字”,因而带着信仰的象征物,以中文“十”字命名。⑥Ibid, pp.6—7.重要的是景教的印鉴或是十字架上没有基督受难像。依据碑文,这只是基督教传教士的一个象征或是一枚印鉴。十字架位于石碑顶部,没有资料记载,考古发掘也未有景教十字架出土。⑦除了景教碑顶部刻制精美的十字架图样,20世纪不断有与在华东方景教相关的考古发现,发现有相似的十字架。出土的景教十字架,没有一个有基督形体在上面。参见Tjalling Halbertsma, “Some Field Notes and Images of Stone Material from Graves of the Church of the East in Inner Mongolia, China,” Monumenta Serica (53)2005:113—244.(尤其是第 130、134、136、141—142、146、148、150、154、156、158—159 页中十字架的精美图片。)很可能是因基督受难触及儒家敏感之处而从景教圣像中抹去,景教十字架看起来更像是个简单的标志,而非崇奉一个令人畏惧的受酷刑者阴森象征物。

内部对抗: 耶稣会士与托钵修会士对十字圣像的利用

即便利玛窦深知中国民众抵触基督受难图,殚力寻求在合适的时机展示基督受难圣像画,其他传教士并不认同他的认识和看法。利玛窦意欲基于托马斯·阿奎那(Thomas Aquinas, 1225—1274)学术理据,首先证明上帝的存在。只有在此后才可揭示天主教神学中更具文化意义上的疑难部分。其他传教士,如多明我会士加斯帕尔·克路士(Gaspar da Cruz,1570年逝世),以同样的一套方法使中国人皈依天主教,他的助手是从菲律宾雇佣来的。正如科伦巴·凯利-埃尔维斯(Columba Cary-Elwes)回忆,克路士“无论何时,伸手可及就推翻佛像”。①Elwes, op.cit.p.109.如此直截了当且具挑衅性的传教方式常见于托钵僧团中。正如沙百里(Jean-Pierre Charbonnier)著:《基督教在中国(600—2000)》(Christians in China: A.D.600 to 2000, Trans.M.N.L.Couve de Murville.San Francisco,CA: Ignatius Press, 2007, p.251)所述,这些牧师的态度与耶稣会士大相径庭:“另一方是多明我会士、方济各会士、前遣使会士和巴黎外方传教会士,与乡间大众迷信相抗争,与文人士绅往来甚少。他们布道首先提及耶稣基督受难的十字架,接受恩典获得救赎,即便这会激怒世界上那些聪敏之士。”不出所料,中国地方官员将他驱逐,他于波斯湾霍尔木兹海峡逝世。另一位天主教会修士黎玉范(Juan Bautista de Morales,1597—1664),与其他多数多明我会士和一些方济各会士一样,试图通过生活习惯、基督受难和街上宣讲教义使中国人皈信。18世纪的“礼仪之争”确实是黎玉范及其同行人士激起的。在他们看来,耶稣会士在“隐匿”基督受难的教义,而信奉基督受难教义才是中国民众实际皈依天主教的标志。②这一指控论及十字架圣像画,真实性较大,耶稣会士多在其著述中描绘基督受难。晚明艾儒略(Giulio Aleni)、卢磐石(Andrzej Rudomina)、马多士(Bento de Mattos)及瞿西满(Simão da Cunha)著、李九标编《口铎日抄》(1872年刻本,台北:“中央”研究院藏)内有明晰表达献身于对受难耶稣虔诚冥思。文化上的敌意牵涉到了宣教圣像画,不曾想礼仪之争使得情势恶化。

“礼仪之争”平息之后,清朝皇帝忙于驱逐天主教传教士。1814年,最后一位耶稣会士在北京逝世,中国几乎所有天主教堂都是空荡荡的。最终,康熙帝(1661—1722年在位)在一道圣旨中透露了他此前施惠于耶稣会神父们温和态度的考量:

就西洋宗教教义颂扬天主(天之主宰)来说,与(我们经书的)正统学说刚好相反,只不过因为基督传教士通晓算学,因而国家任用他们生怕你等忘了这点。③Elwes, op.cit., p.160.引文实际出自雍正帝于1724年推衍康熙帝《圣谕广训》十六条中“黜异端以崇正学”一条所成文段:“西洋教宗天主亦属不经。因其人通晓历数, 故国家用之,尔等不可不知也。”——译者注

康熙帝的圣旨完全代表当时几位文官的态度,留用外国传教士首要原因是可以习得科学知识;外来宗教在他们看来几乎不具实际功用。康熙帝在给耶稣会士们的一封信函中亦称,他无法理解其不关注的未知领域,但对传教士们已经掌握的科学领域感兴趣。实际上,传教士唯有对天朝(the Celestial Kingdom)有科学上的贡献,其传教活动才会得到包容。

诠释(或误解)与文化冲突

最后,笔者引述著名中文基督宗教著作利玛窦的《天主实义》。书中有西方学者(西士)与中国学者(中士)间的对话。文末,中士称“我的身体出自于天主,而我一直以来不知道思考天主的教义”,即“吾身出自天主,而久昧天主之道”。④利玛窦著,蓝克实(Douglas Lancashire)和胡国桢(Peter Hu Kuo-chen)译,《天主实义》(True Meaning of the Lord of Heaven),台北:利氏学社,1985年,第456页。中士已从其先前的无知中觉醒,并承认其身体确实出自天主。这样的陈述违背儒家孝道始自爱惜父母给予的身体而非出自外国的“天主”。尽管利玛窦努力隐匿基督受难图,惧怕中国民众因曲解其意而感到愤慨,他审视圣像的隐喻不仅是一个头发蓬乱的恶徒或是死刑犯。利玛窦改变了身体源自父母需爱惜保护这一神圣的孝道观念:《天主实义》中称人之躯体源于天主,因此原有的孝道观念被推翻。

耶稣会士中利玛窦一代人安葬在中国,或是离开了中国,之后不久,中国境内的耶稣受难传教圣像画日渐引人注目,地方民众的敌对反应渐次升级。19世纪末流传的一首颇具敌意的歌谣说明了这一情形。这是教唆中国民众如何处置皈依基督教民众的类似歌谣中的一首;中心内容是丑化基督受难图。这首歌谣劝诫听众道:

地下画个十字架,

画个妖精架上挂,

叫他屙堆屎尿饶他吧。

在地上画个十字架,

画个妖怪吊在架子上,

如果信徒想被饶恕的话,叫他在上面拉堆屎撒泡尿。①Eva Hung and Tam Pak Shan, Trans., “Anti—Christian propaganda,” Renditions: A Chinese—English Translation Magazine 53—54(2000): 252.

正如《辟邪纪实》中所绘被绑缚的猪(耶稣),这首流行歌谣使针对基督受难图的愤慨膨胀。实际上,背教仪式就是邀请(而更为常见的是逼迫)中国信徒踩踏地上的十字架或是耶稣受难图。日本采取过类似的手段威胁或是强迫信徒背教。燕鼐思(Joseph Jennes)注意到,“早在1631年,受刑的基督徒既已被迫在踩踏十字架”,在一个叫踏绘的仪式中进行,或称“践踏圣像”。②Joseph Jennes, A History of the Catholic Church in Japan: From Its Beginnings to the Early Meiji Era (1549—1873).Tokyo:Oriens Institute for Religious Research, 1973, p.166.

《辟邪纪实》中的插图除了《射猪(耶稣)斩羊图》,还有《打鬼(外国人)烧书图》(见图3)。中国本土民众与外国列强发生暴力冲突,尤其是义和团运动(1898—1901)时期,数万民众丧生,是此时期文化冲突最为惨烈的一个面相。笔者并非指摘身居清末中国传教士的善意,亦非贬斥以此回应的中国民众。当然,传教士的工作并不轻松,文化误解和冲突在他们所处境遇下或许不可避免。黎玉范曾目睹其多明我会弟兄、现被称为圣徒的刘方济(Francisco Fernandez de Capillas,1607—1648),因其公开揭示基督被钉十字架以及向公众宣扬教义而蒙冤处决,此一事件激起黎玉范更大的热情。③关于多明我会在华传教详实的艰辛历史,包括刘方济的长篇记述,参见Jose Maria Gonzalez, Missiones Dominicanes en China(1700—1750), 2 Vols.Madrid: Instituto Santo Toribio de Mogrovejo, 1952.传教士们可能在他们自己的宗教文化传统中预想一幅圣像画,最终反驳传承悠久的儒家价值观。一个民族宗教虔诚(实际上是救赎)以一种极为真实的方式呈现的景象等同于国民社会垮塌倒向另一面。

图3 《打(外国的)鬼烧书图》,引自《辟邪纪实》1871年版,图版10。复制自柯文著作(1963年,图4),引用获得授权许可。