河南省四化协调发展时空演变路径研究

陈万旭,李江风,朱丽君

(中国地质大学(武汉)公共管理学院,湖北 武汉 430074)

河南省四化协调发展时空演变路径研究

陈万旭,李江风,朱丽君

(中国地质大学(武汉)公共管理学院,湖北 武汉 430074)

在构建城镇化、新型工业化、信息化、农业现代化发展评价指标体系和耦合协调发展模型基础上,运用改进的熵值法、综合评分法、ESDA和灰色关联分析法等方法对河南省2001、2005、2010和2014年18个省辖市四化协调发展的时空演变路径及其影响因子进行分析。结果显示,研究期间河南省四化子系统发展水平呈增长趋势,信息化明显落后于其他三化,地区之间四化协调发展水平差距逐渐变小,逐渐实现四化融合发展;河南省四化协调发展呈现明显的空间群聚效应,高-高区主要位于河南省中原城市群内部,低-低区分布在豫东南地区;社会城镇化、农村现代化与四化协调度的灰色关联度较小,经济城镇化、教育科技水平、农民现代化与四化协调度关联度较高,灰色关联度平均值大于0.90,其余因子影响水平都居于0.80~0.90之间。

四化协调;时空演变;河南省

改革开放以来,中国城镇化、新型工业化、信息化和农业现代化(以下简称“四化”)方面取得了巨大成就,有力支撑了中国经济社会的高速发展和快速转型,同时也促进了城乡居民生活水平的全面提升。随着四化进程的不断加快[1],中国在产业结构、就业结构、城乡结构、国土空间利用结构等方面发生了重大转型,同时经济结构不合理、供需结构不平衡、资源环境利用效率低、城乡发展不协调等深层次矛盾始终存在,这种不平衡、不协调、不可持续问题在中国农区更加突出。中国农区四化的健康协调发展对于国家粮食安全和社会经济稳定发展起着重要支撑作用,对于2020年全面实现小康社会至关重要,因此“十三五”期间推进中国农区四化协调发展意义重大。

对比国内外四化的相关研究可以发现,对于已经完成城镇化的欧美发达国家,工业化发展程度、信息化水平及农业现代化水平很高,这些国家的学者主要从不同角度研究了四化的内涵、作用机理,很少涉及相互之间协调关系研究[2]。国内也有大量关于城镇化、新型工业化、信息化和农业现代化的研究,这些研究主要侧重于对四化系统中某个子系统构建指标评价系统进行测评[3-8],也涉及对四化系统中某两个或者三个子系统之间融合协调发展、互动关系及作用机理的研究[2, 9-15],还有部分对四化系统的概念、内涵、机理[16]、演进轨迹[17-18]、实现路径、耦合协调关系等方面进行定量研究,并系统分析四化发展状态、耦合协调特征以及驱动因素[1, 19-20];少数学者在四化同步基础上对于五化协调进行探索研究[21-23]。在权重确定上,大多采用专家打分法、变异系数法、AHP等主观赋权法和熵值法、主成分分析法等客观赋权法来确定指标权重,而在定量分析过程中主要采用隶属函数法、空间距离测度模型、灰色关联度法、DEA效率模型、投影寻踪模型、GWR和ESDA、PLS通径模型等方法进行四化协调发展水平的测度。研究尺度涉及国家尺度、省域尺度、市域、县域、都市圈、城市群,但是对于城乡矛盾较突出的地区,以及发展不平衡、不协调、不可持续的地区研究较少。本研究选取中国中部农业大省河南省为研究对象,对河南省2001、2005、2010和2014年四化协调发展水平进行测度,运用耦合协调模型、探索性空间分析手段和灰色关联度模型对河南省四化协调的时空分异、发展路径及驱动机制进行分析,以期为河南省产业结构升级、区域协调、城乡统筹和经济发展提供科学指导。

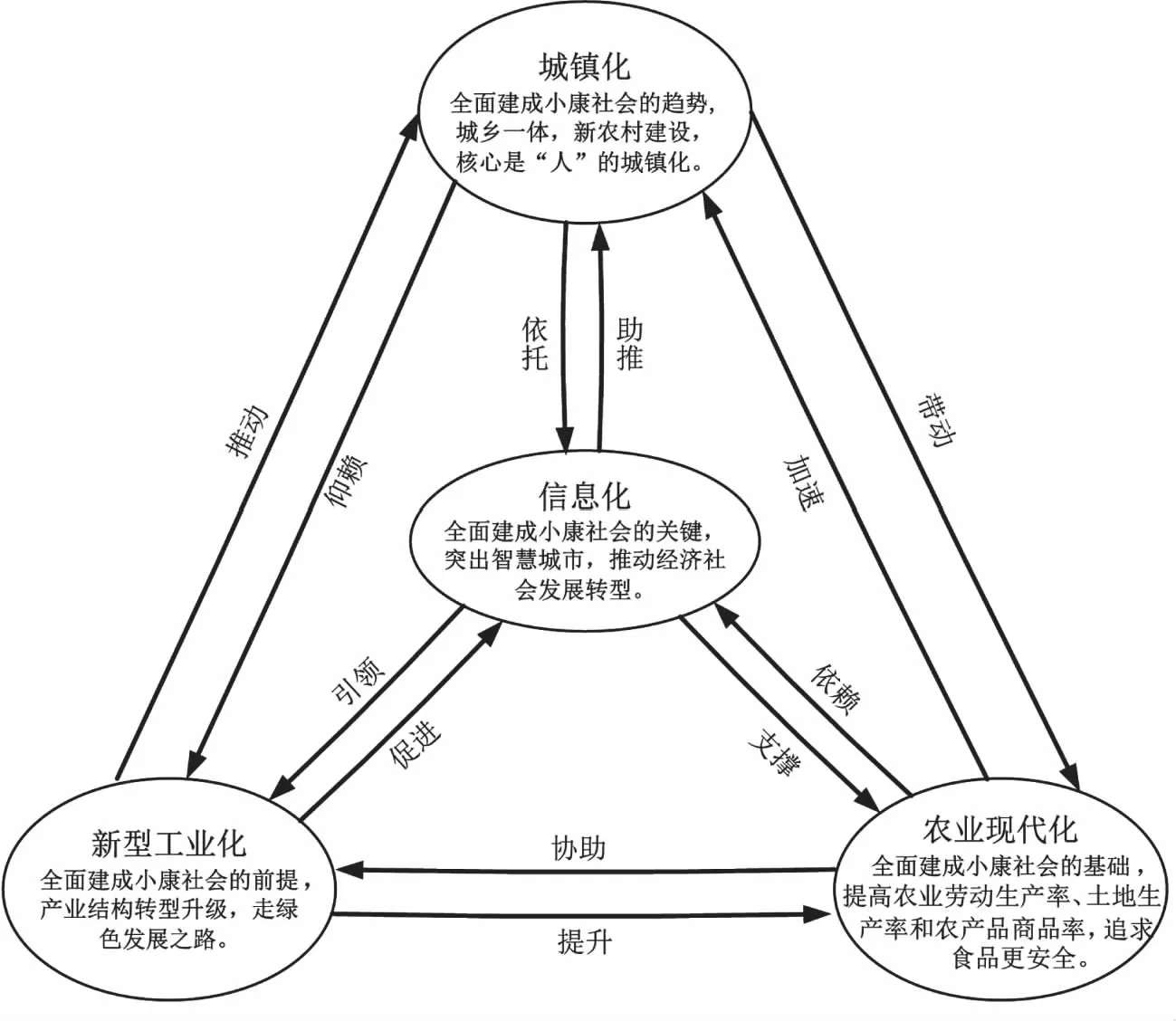

图1 新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的内涵及相互作用图[1,16,24]Fig.1 The connotation and interaction of industrialization, urbanization, informatization and agricultural modernization

1 四化协调发展的内涵与机理

结合以往研究成果[15,22,24],本研究认为四化的内涵如下:①新型工业化,是指在当前工业发展水平基础之上,依托新的科学技术、管理方法,推动区域产业结构调整和升级的过程,在实现经济增长质量和效益同步提高的同时,注重资源节约和环境保护,坚持速度和效益相结合,走高技术、低污染,全面、协调、可持续的中国特色新型工业化道路;②城镇化,以科学发展观为统领,以产业非农化为动力,以产城互动、绿色转型、生态和谐为基本途径,以城乡协调、惠及百姓为根本目标,打破城乡二元结构、统筹推进农村城镇化、城乡一体化和城镇现代化;③信息化,以现代通信网络、大数据平台为依托,对经济发展、产业结构、就业结构、社会结构等进行转型升级,以此提高信息与知识在经济活动中的地位,推动经济社会发展的智能化、现代化[16];④农业现代化,是传统农业向现代农业转变的过程和手段,依托农业机械、农业技术提高农业生产效率和土地生产率,用现代科学文化知识提高农民素质,用现代化的制度改善农村面貌,大力发展绿色农业、特色农业、优质农业、高效农业。

2 研究区域与数据

2.1研究区域概况

河南省位于中国中东部,黄河中下游,110°21′~116°39′E,31°23′~36°22′N之间,包含18个省辖市,河南省是中国人口大省、农业大省、产粮大省、劳务输出大省、经济大省。2014年河南省以占全国6.90%的人口生产了全国9.50%的粮食,经济总量全国第五、中西部第一,第一、二、三产业比重分别为11.91%、50.99%、37.10%,产业结构不尽合理;城镇化水平为45.20%,低于全国54.77%水平。从经济区位上看,河南省地处中国内陆腹地,区域地理和交通区位优势明显,起着承东启西、接南进北、吸引四面、辐射八方的作用,是拉动中部地区崛起的重要战略引擎。

2.2数据来源

本研究涉及指标基础数据主要来源于2002、2006、2011、2015年河南省各地级市统计年鉴以及《中国城市统计年鉴》,其中一些指标数据是经过相关指标计算得出,个别年份数据缺失取前后两年数据均值。为了避免各指标统计口径的量纲不一致,采用标准差标准化法对各原始数据进行标准化处理,各个地级单元的行政界线及城市驻地等位置信息数据来自国家基础地理信息中心1∶400万数据库。

2.3指标体系的构建

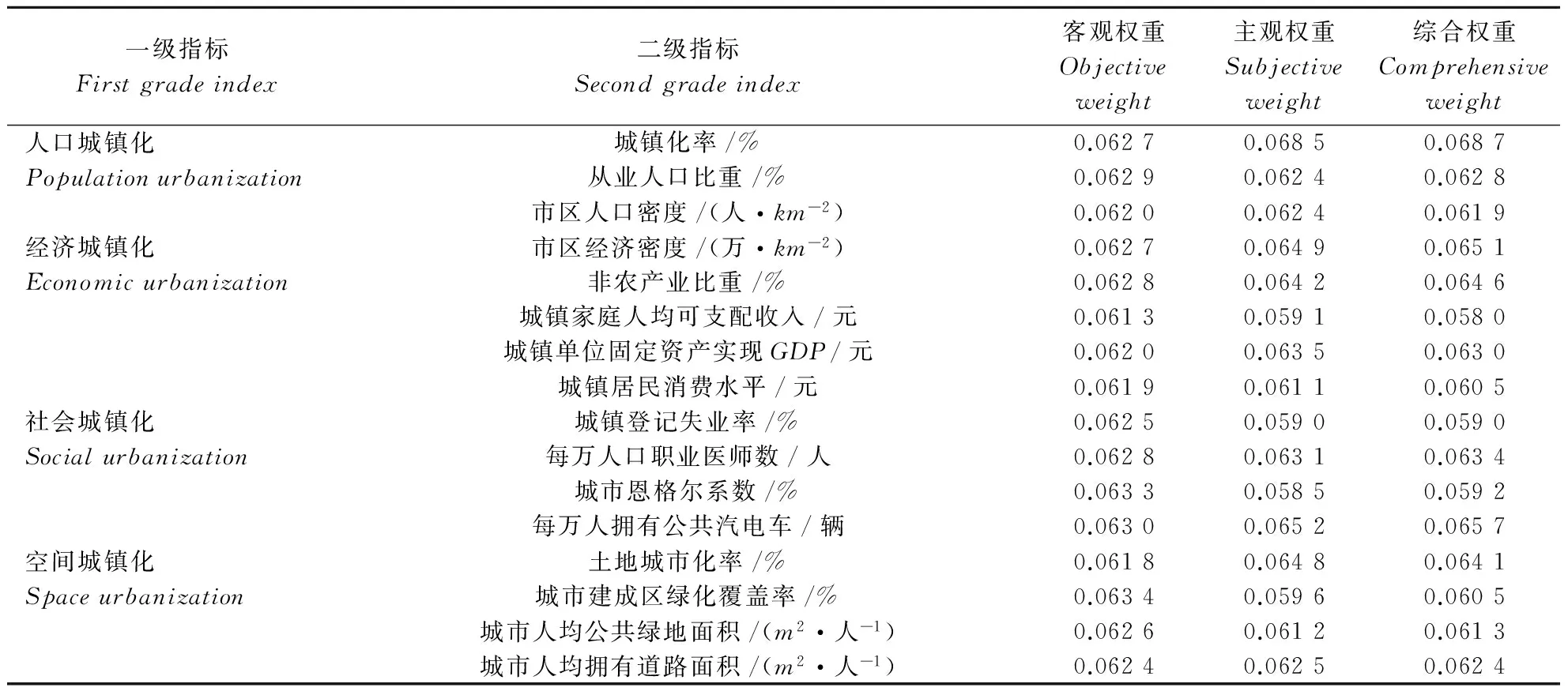

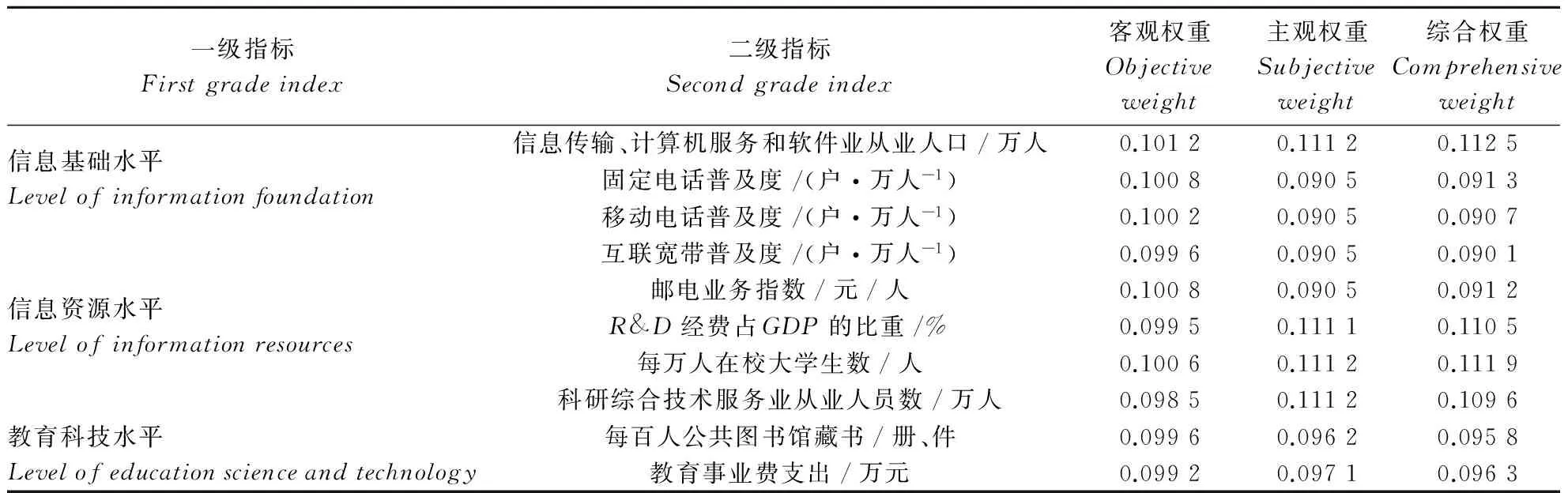

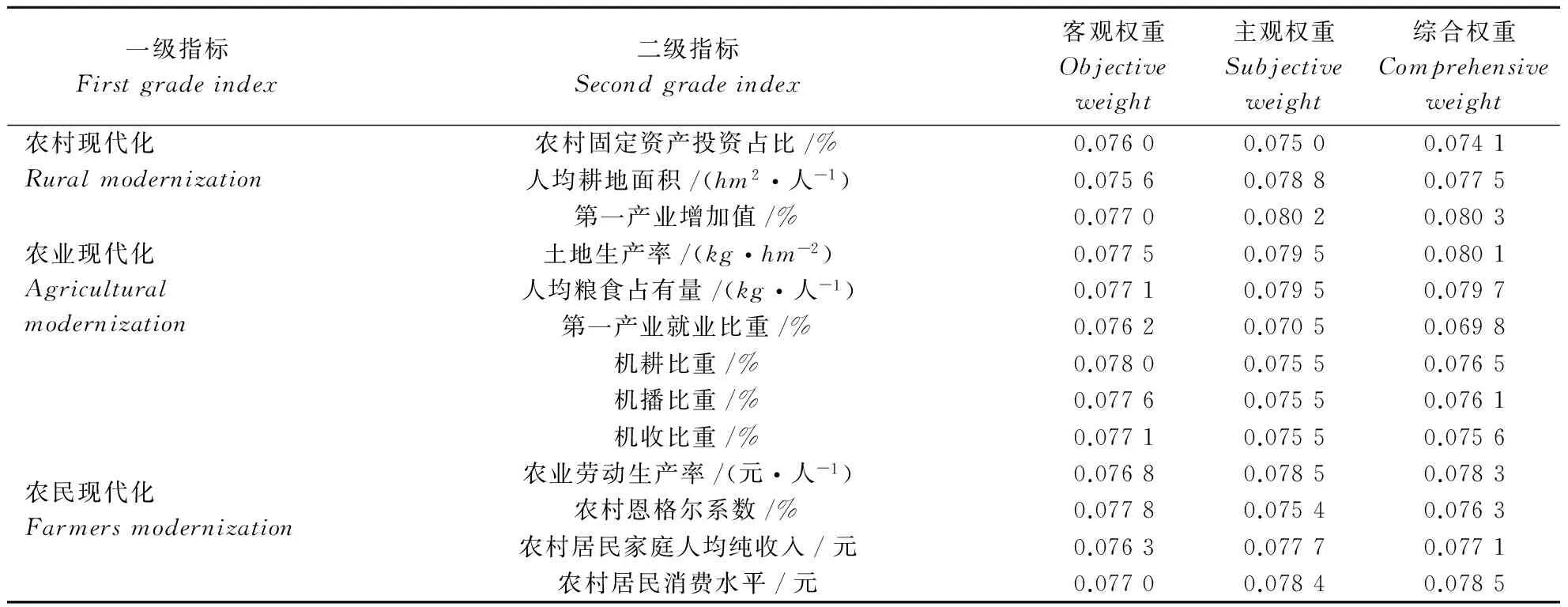

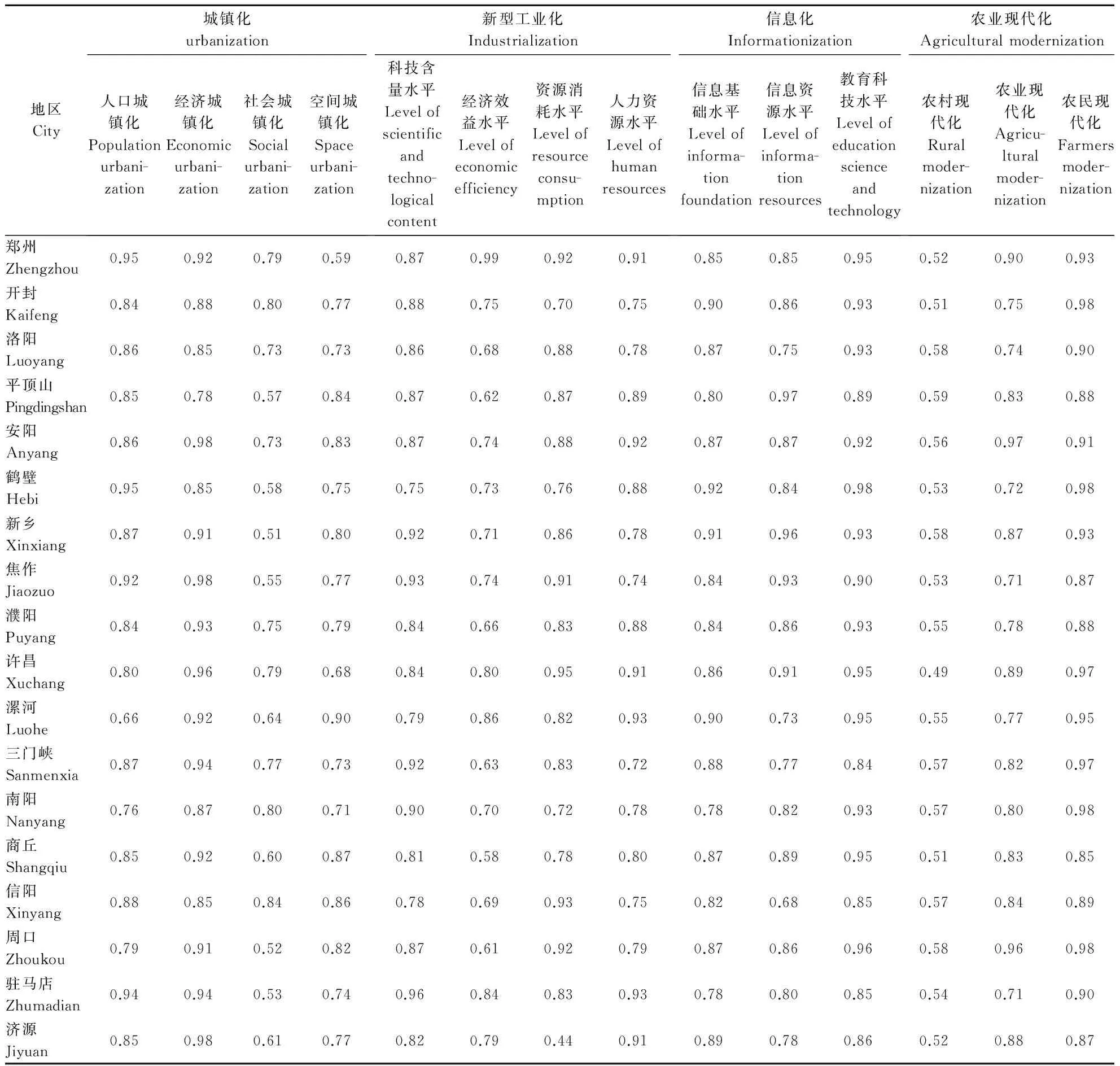

基于四化协调发展的内涵以及结合相关研究成果指标体系,构建一个相对系统完整的指标体系(表1~4)。

2.4确定权重

为了使指标权重的计算更加科学、合理,本研究运用可变权系数综合评价模型将主观赋权法和客观赋权法结合起来计算指标权重[21]。其中二级指标主观权重是采用专家打分法,客观赋权则采用改进的熵值法[25],综合可变权系数模型公式为:

(1)

式中:ωi、αi、βi分别为第i个指标的综合权重、专家打分法权重、改进熵值法权重,n为指标个数。

表1 城镇化子系统评价指标体系及其权重Table 1 Index system of urbanization and weight

表2 新型工业化子系统评价指标体系及其权重Table 2 Index system of industrialization and weight

表3 信息化子系统评价指标体系及其权重Table 3 Index system of informationization and weight

表4 农业现代化子系统评价指标体系及其权重Table 4 Index system of agricultural modernization and weight

3 研究方法

3.1四化发展水平测度

构建城镇化发展指数、新型工业化发展指数、信息化发展指数和农业现代化发展指数,用上述四个指数来测度四化发展水平:

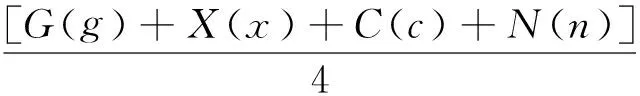

构建城镇化发展指数C(c)、新型工业化发展指数G(g)、信息化发展指数X(x)和农业现代化发展指数N(n),用上述4个指数来测度四化发展水平:

(2)

在计算四化综合发展指数(T)时将城镇化、新型工业化、信息化和农业现代化4个指标进行等权加和取平均值:

(3)

3.2四化发展的耦合协调测度

为了探索四化系统里面子系统之间相互作用、彼此影响的现象,本研究引入物理学中的多个要素的耦合度模型来测度四化发展耦合度C[32]:

(4)

在该模型中如果四化发展指数相同且不等于0,则四化之间的耦合程度达到最高值1;如果四化发展指数全都为1,表明系统此时为良性共振耦合;相反,如果四化耦合度C为0,表明四化的4个子系统处于无关状态。

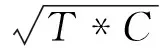

为能真实反映四化的综合发展水平,在此构造协调度公式:

(5)

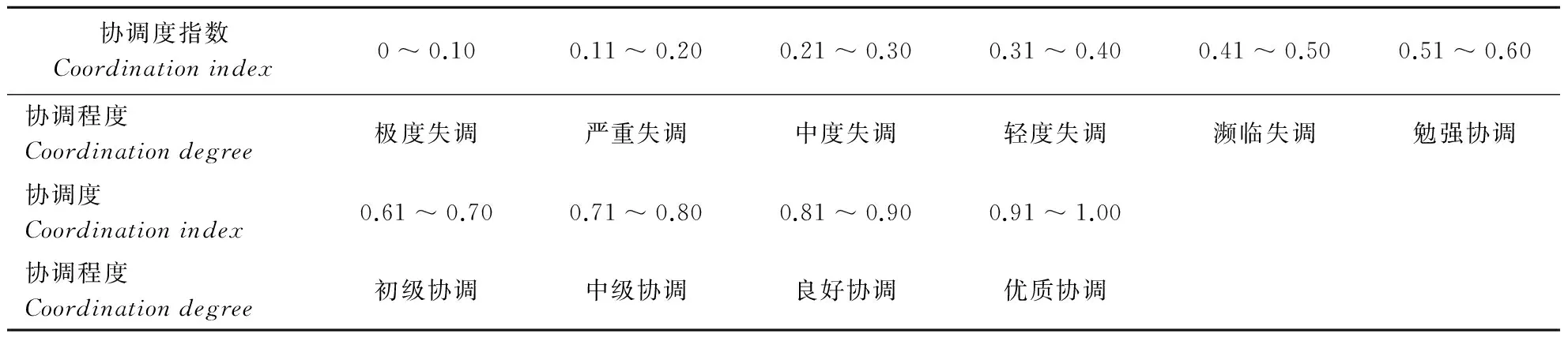

式中:C为耦合度指数,T为四化综合发展指数。依据以往研究[26]将四化协调度等级划分为以下10类(表5)。

表5 河南省四化协调度等级及协调发展类型划分表Table 5 The coordination degree and classification of four modernizations in Henan Province

3.3探索性空间分析

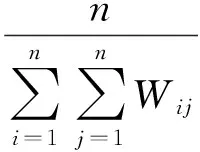

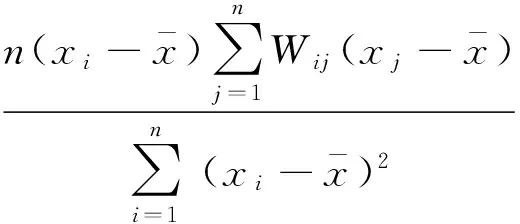

四化协调发展的时空分异格局在空间上表现出分布的聚集性和相关性等特征,可以采用空间探索性分析手段ESDA进行分析[27],利用全局Moran’sI指数和局域Moran’sI指数(LISA)进行空间关联测度,其中全局空间自相关用来验证区域的某种属性值在整个区域空间分布的集聚态势,常用Moran’sI指数来测度,公式如下:

(6)

局部空间自相关(LocalMoran’sI)揭示空间单元与其邻近空间单元属性值之间的相关性,检查数据的异质性,计算公式为:

(7)

根据LocalMoran’sI指数,计算结果中High-High、Low-Low、Low-High、High-Low四种类型,分别表示高-高、低-低、低-高、高-低区。

3.4灰色关联模型建立

灰色关联分析的实质是对反映各因素变化特性的数据序列进行几何比较,具体分析步骤如下[28-29]所述。

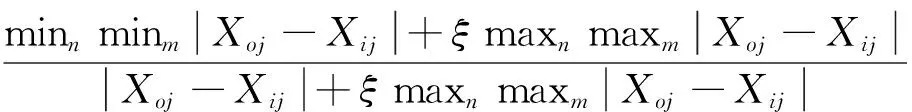

3.4.1 灰色关联系数的计算 关联系数是衡量两个被比较序列某一时刻关联程度的重要参数。ξij为子因素Xij(i=1,2,3,…n,j=1,2,3,…m)和母因素Xoj(j=1,2,3,…m)的灰色关联系数,则有:

(8)

式中:ξ表示分辨系数,0<ξ<1,通常取ξ=0.5。本研究中Xij是标准化的指标值,i=1,2,3,…14,j=1,2,3,…14。当指标呈现负向效应时,Xoj取最小值作为母因素指标值;当指标呈现正向效应时,Xoj取最大值作为母因素指标值。

3.4.2 灰色关联度的计算 关联系数是子因素与母因素在各个时刻的关联程度值,信息过于分散不便于进行整体性比较,求其平均值作为灰色关联

度rij,公式为:

(9)

4 结果与分析

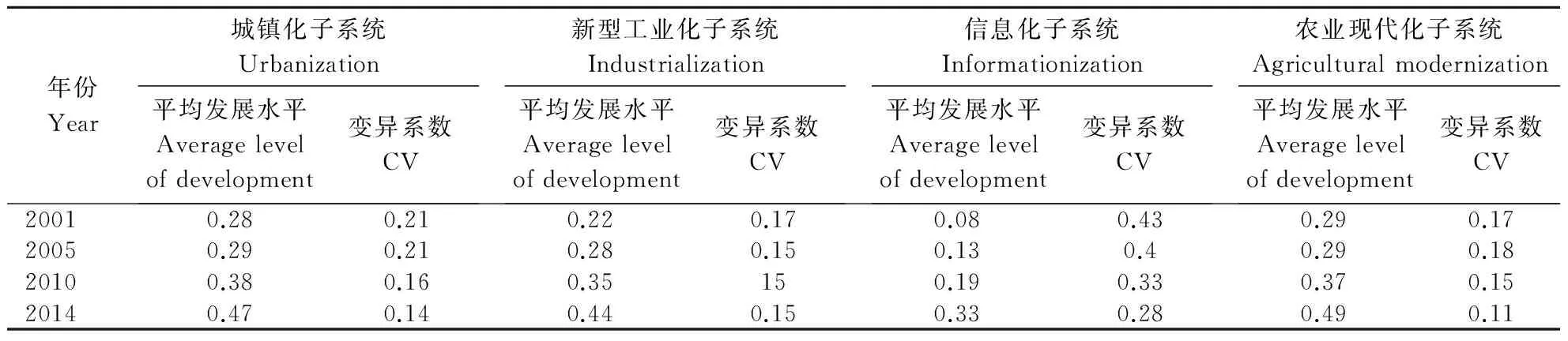

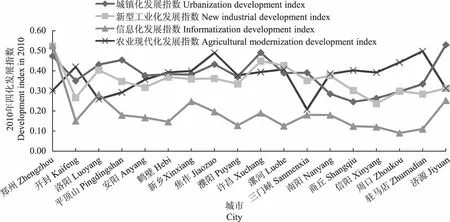

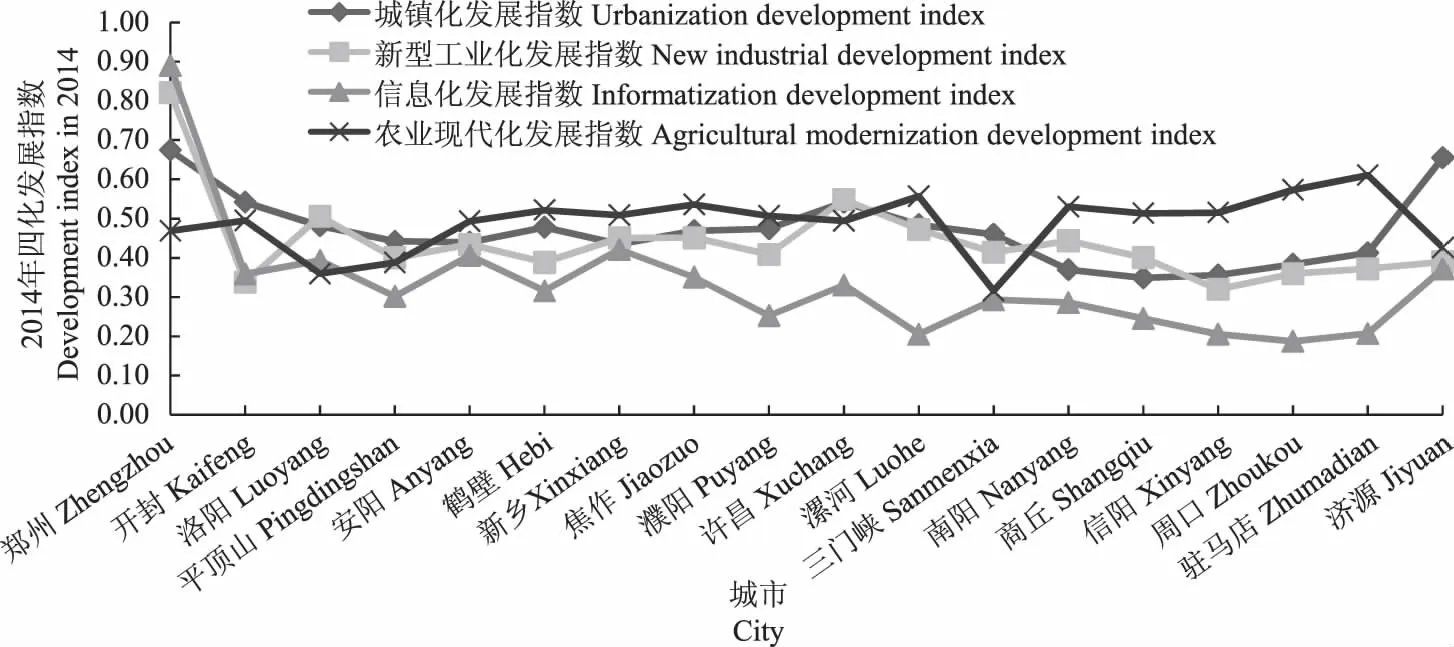

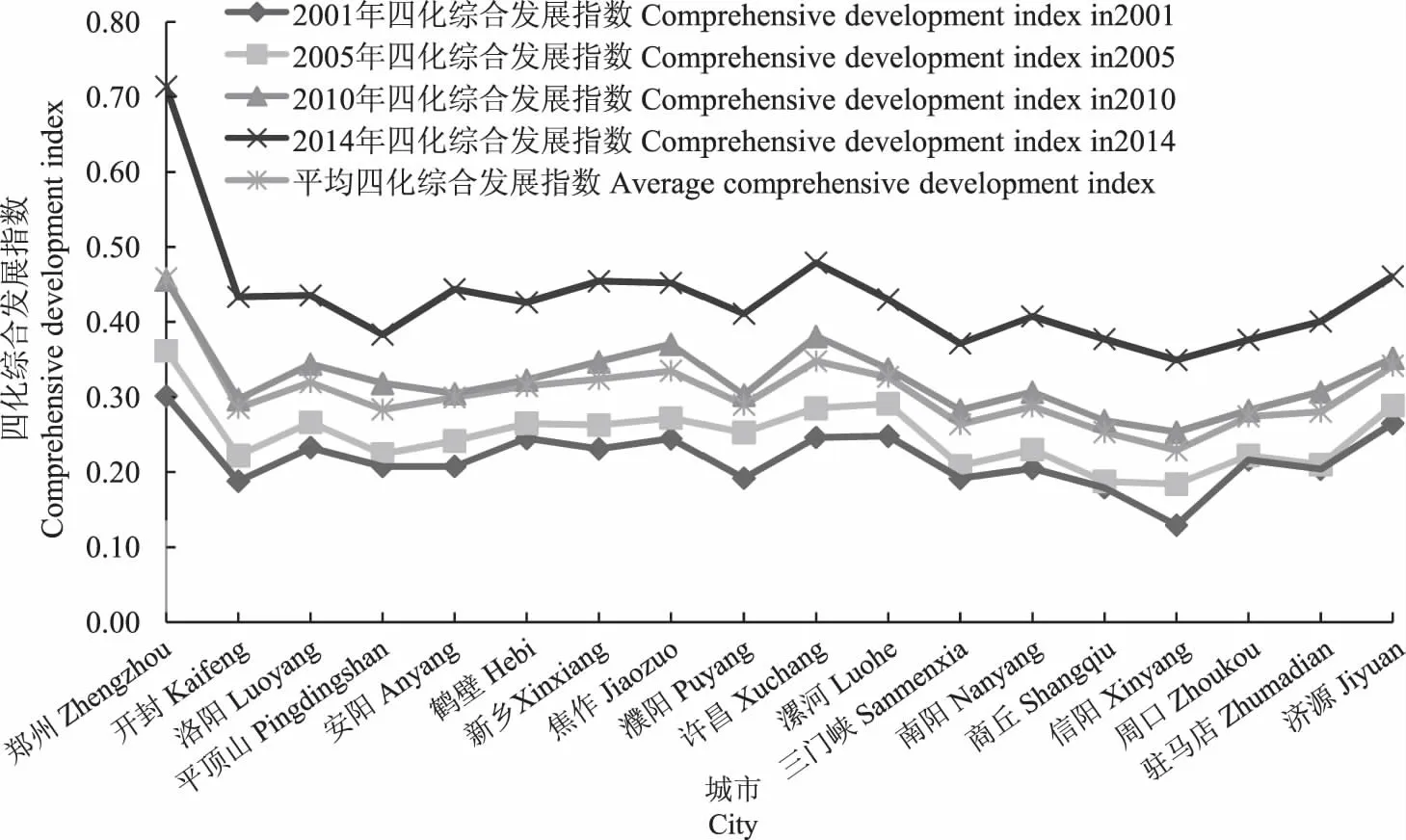

4.1河南省四化发展水平指数综合测度

根据测度结果(表6)表明,河南省四化子系统发展水平总体呈增长趋势,不同地区增长趋势有所不同,河南省四化平均发展水平由高到低分别是农业现代化、城镇化、新型工业化、信息化,区域间四化子系统发展水平差距呈缩小趋势,逐渐实现四化协调发展。

表6 河南省四化子系统平均发展水平及变异系数Table 6 Average development level of the subsystem of four modernizations and the variation coefficient in Henan Province

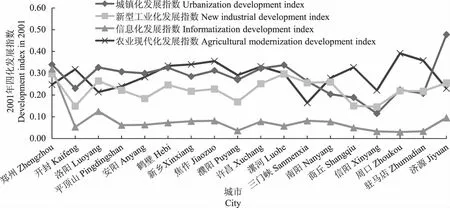

研究结果显示,中原城市群内的郑州、许昌和济源城镇化发展处于较高水平,边缘地区的信阳和商丘城镇化发展水平相对较低,城镇化发展速度增长最快的是郑州和开封,增长较慢的是平顶山。2001年河南省新型工业化发展指数总体处于较低水平,相对来说郑州新型工业化发展水平较高,开封和信阳新型工业化发展指数较低;2014年郑州新型工业化发展水平达到0.82,增长幅度最大,处于较高水平,洛阳和许昌其次,信阳和开封仍居于最低水平。四化子系统中信息化远远落后于其他三化,2001年信息化发展指数除了郑州和洛阳达到0.32和0.13外,其他地区信息化发展指数都低于0.10,信阳、驻马店、周口和濮阳信息化发展指数较低,到2014年河南省信息化发展水平有所提高,郑州市信息化指数最高达到0.89,其他地区除了周口为0.19外差别不大。河南省为农业大省,农业现代化发展指数相对较高,2001年三门峡农业现代化发展水平最低仅为0.16,周口、驻马店、焦作农业现代化发展水平较高,其他地区差别不大,2014年驻马店农业现代化发展水平达到0.61,三门峡仍处于最低水平。

图2 2001年河南省四化发展指数Fig.2 The development index of four modernizations in Henan Province in 2001

图3 2005年河南省四化发展指数Fig.3 The development index of four modernizations in Henan Province in 2005

图4 2010年河南省四化发展指数Fig.4 The development index of four modernizations in Henan Province in 2010

图5 2014年河南省四化发展指数Fig.5 The development index of four modernizations in Henan Province in 2014

河南省四化综合发展指数不断提高,2001年信阳四化综合发展指数处于最低水平为0.13,郑州处于最高水平,其次是济源;2014年郑州四化综合发展指数达到0.71,信阳为0.35,仍然处于最低水平。

4.2河南省四化耦合协调状态分析

4.2.1 河南省四化耦合状态分析 河南省四化发展耦合度测度结果表明河南省四化耦合水平总体较高,研究期间除了郑州有所降低以外,其余地区都有适度的增加。2001、2005、2010、2014年的四化耦合度指数的平均值分别为0.89、0.93、0.95和0.97,四化耦合度低于均值的地区主要为濮阳、商丘、驻马店、周口、济源、信阳等;变异系数分别为0.04、0.03、0.02、0.02,地区之间耦合度变异系数逐年减小,说明地区之间的耦合度差异在变小。

图6 河南省四化综合发展指数Fig.6 The comprehensive development index of four modernizations in Henan Province

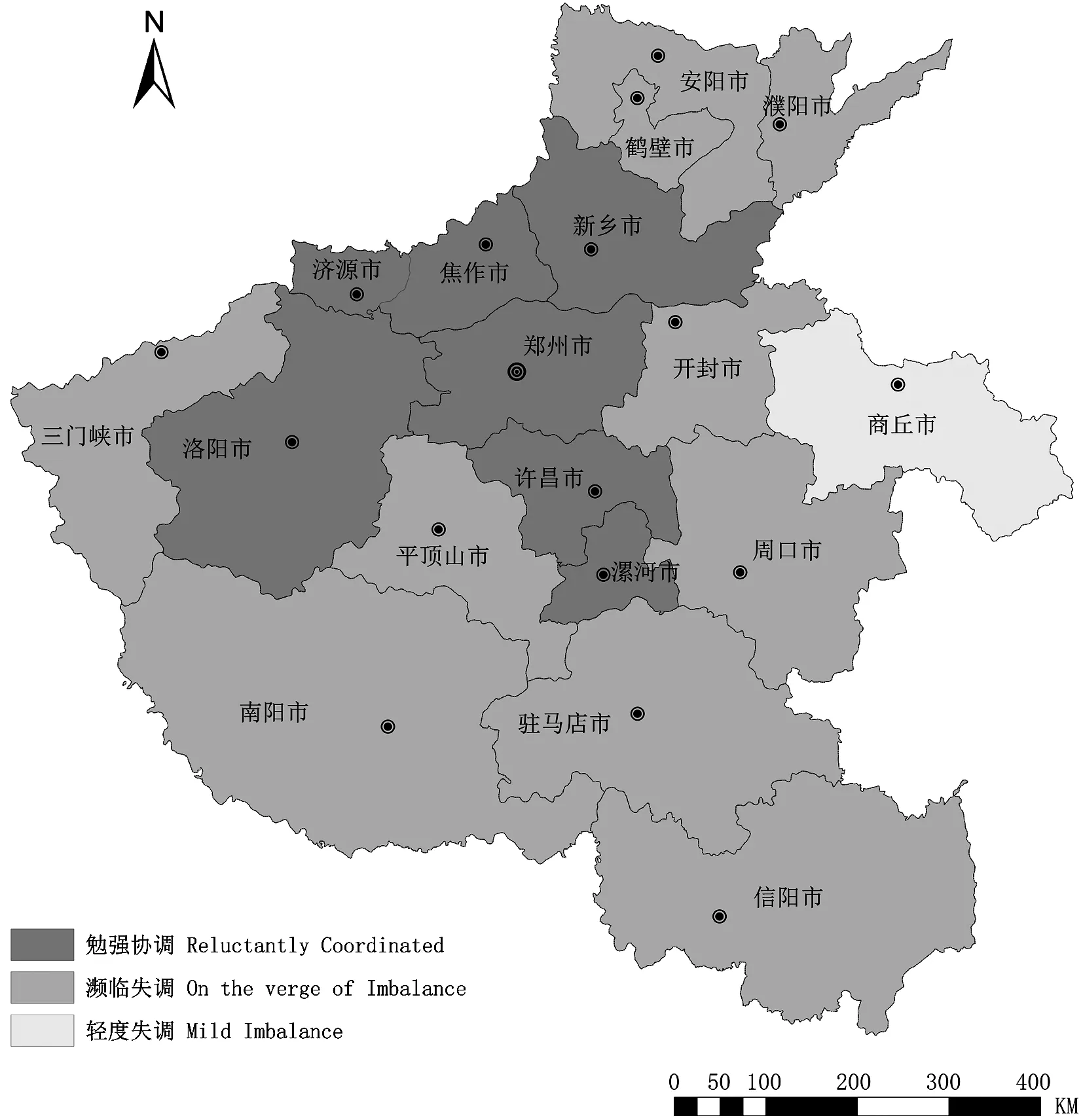

图7 2001年河南省四化协调度空间分异Fig.7 The spatial variation of four modernizations coordination in Henan Province in 2001

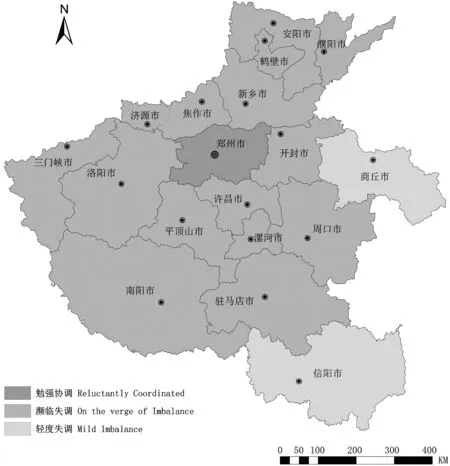

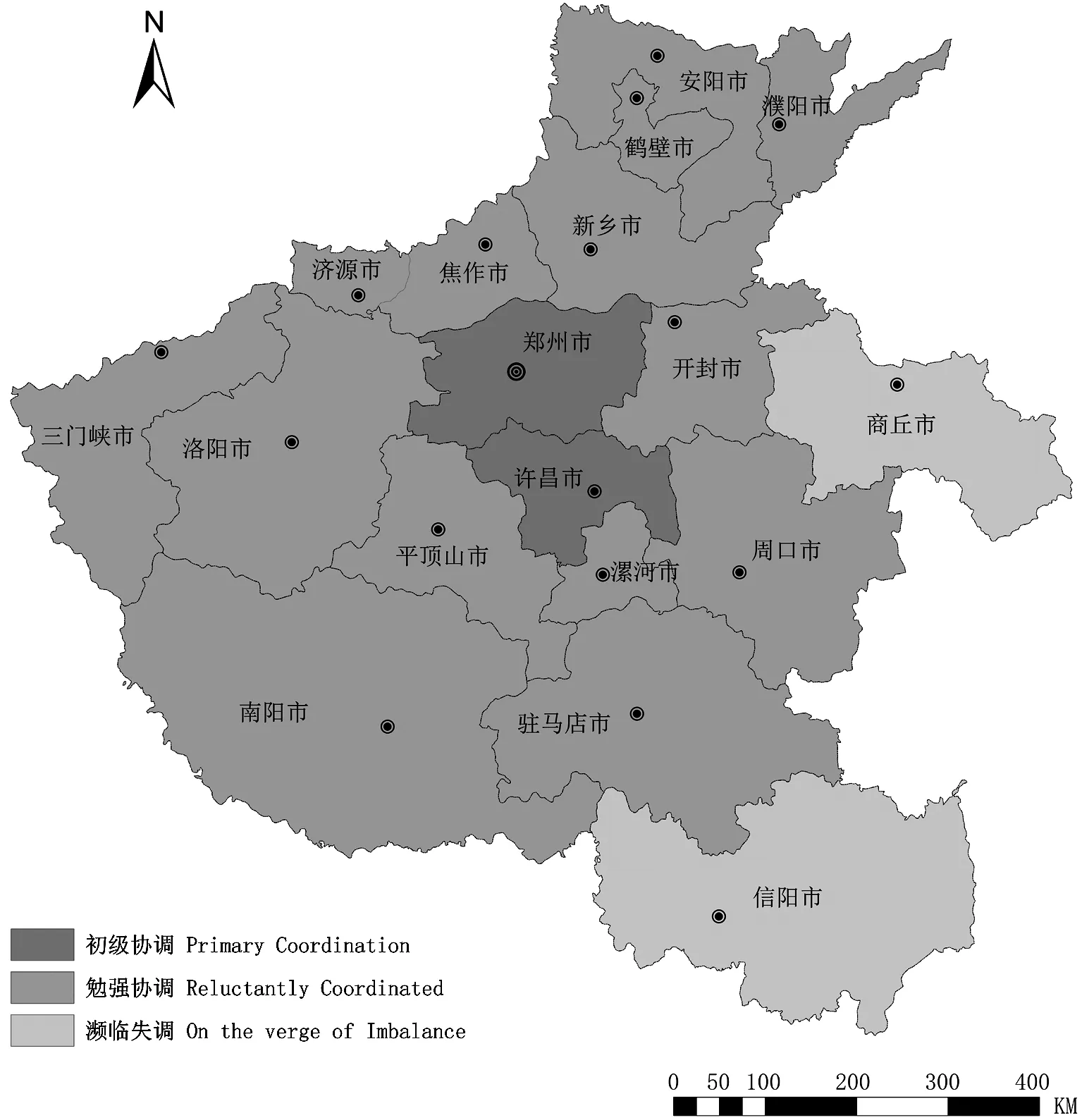

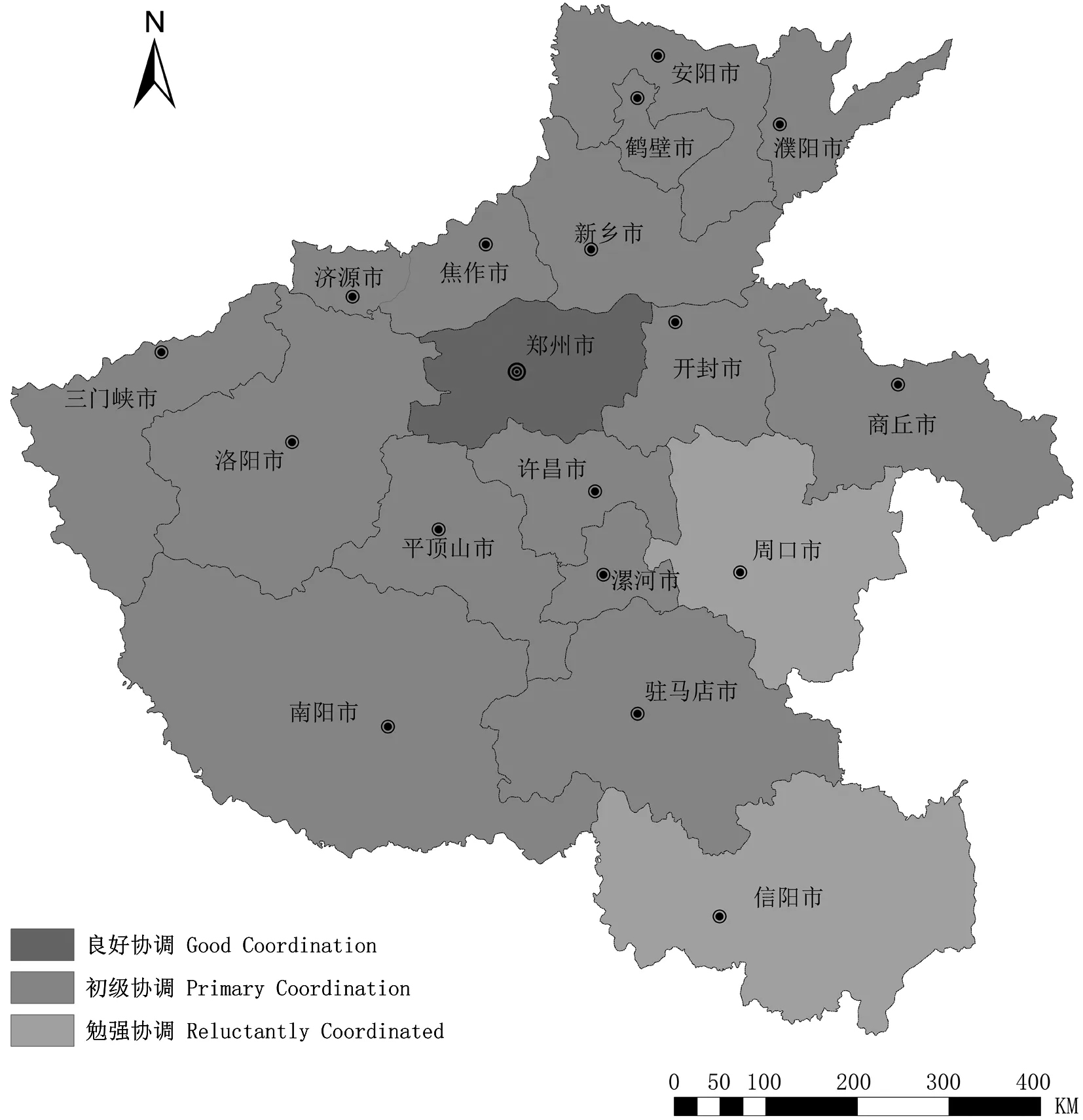

4.2.2 河南省四化协调状态分析 河南省四化协调平均发展水平分别为0.44、0.48、0.55和0.65,变异系数分别为0.08、0.08、0.06和0.06,地区之间四化协调度差距逐渐减小。依据河南省四化协调度等级及协调发展类型划分标准,2001年郑州处于勉强协调阶段,信阳和商丘处于轻度失调阶段,其余地区处于濒临失调水平;2014年河南省四化协调发展水平有所提高,郑州处于良好协调水平,周口和信阳处于勉强协调水平,剩余地区处于初级协调状态。

图8 2005年河南省四化协调度空间分异Fig.8 The spatial variation of four modernizations coordination in Henan Province in 2005

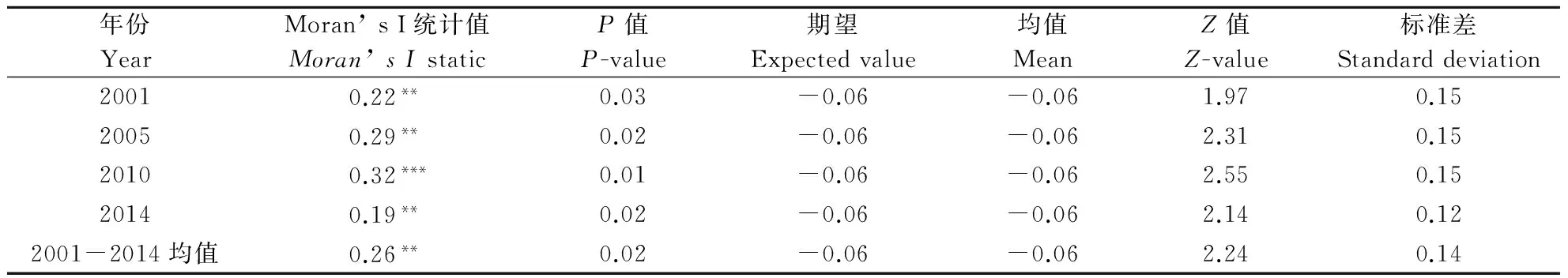

4.2.3 河南省四化协调空间分析 从表7可知,2010年河南省四化协调发展度的全局Moran’sI指数都通过了1%的显著性检验, 其余年份通过了5%的显著性检验,河南省四化协调整体有较强的空间正相关,在空间上存在一种集群的趋势。

2001年表现出高-高(H-H)正自相关关系集群的城市分别为:郑州、洛阳、焦作、济源、新乡、鹤壁、许昌;三门峡、安阳、濮阳、开封、平顶山处于低-高(L-H)的负自相关关系集群,表现出低-低(L-L)的空间自相关关系的东区主要位于河南省的东部和南部,主要包括南阳、信阳、周口、驻马店、商丘5市,仅漯河处于高-低(H-L)的空间自相关关系。2014年郑州、洛阳、焦作、济源、新乡、安阳、许昌、开封表现出高-高(H-H)正自相关关系集群,濮阳和平顶山处于低-高(L-H)的负自相关关系集群,南阳、信阳、周口、驻马店、商丘、三门峡、漯河处于低-低(L-L)的空间自相关关系集群,鹤壁同时跨了第一、二象限。

图9 2010年河南省四化协调度空间分异Fig.9 The spatial variation of four modernizations coordination in Henan Province in 2010

图10 2014年河南省四化协调度空间分异Fig.10 The spatial variation of four modernizations coordination in Henan in Province 2014

表7 河南省四化协调度Moran’ s I统计值Table 7 The Moran’ s I static of four modernizations in Henan Province

注:(1)采用一阶rook邻接标准构造空间权值矩阵;随机性检验中,采用9999permutation;(2)***、**分别表示显著性水平为1%、5%。

Note: (1) using the first-order rook adjacency standard to construct the spatial weight matrix; using 9999permutation in random test; (2) ***, ** representing the significance level of 1%, 5% respectively.

4.2.4 四化协调发展影响因子分析 研究期间河南省各地级市影响因子与四化协调度关联性较强,关联度基本都在0.50以上。其中社会城镇化、农村现代化与四化协调度的灰色关联度平均值分别为0.67和0.55,对河南省18个地级市四化协调发展关联度较小,说明社会城镇化及农村现代化对河南省四化协调发展影响不大;空间城镇化、经济效益水平与四化协调度的灰色关联度平均值分别为0.77和0.73;农民现代化、教育科技水平、经济城镇化与四化协调度关联度较高,灰色关联度平均值都大于0.90,这表明农民现代化、教育科技水平、经济城镇化的发展水平对于河南省各地级市四化协调发展有重要作用;其余因子影响水平都居于0.80~0.90之间。漯河人口城市化对于其四化协调发展水平关联度为0.66,郑州、许昌的空间城镇化与四化协调发展关联度同样较低,分别为0.59和0.68,濮阳、三门峡、南阳、商丘、信阳、周口的经济效益水平对其四化协调的贡献度不强,都在0.70以下,此外,济源的资源消耗水平、信阳的信息资源水平与其四化协调发展关联度较低,分别为0.44和0.68。

表8 河南省四化协调的灰色关联度Table 8 The grey correlation of four modernizations coordination in Henan Province

5 结论与建议

本研究在综合分析四化互动机制的基础上,对河南省2001、2005、2010和2014年四化耦合协调发展进行了测度,利用ESDA探索性空间分析方法和灰色关联度模型对河南省四化协调空间分异及驱动机制进行分析,得出如下结论。

河南省四化子系统发展水平呈增长趋势,不同地区增长趋势有所差异,郑州、济源综合发展指数较高,信阳最低,信息化明显落后于其他三化,地区四化发展水平差距逐渐变小,逐渐实现四化融合发展。河南省四化协调发展呈现明显的空间群聚效应,从局部空间自相关来看,高-高区主要分布在河南省中原城市群内部地区,而低-低区分布在豫东南地区。社会城镇化、农村现代化与四化协调度的关联度较低,经济城镇化、教育科技水平、农民现代化与四化协调度的关联度较高,关联度平均值都大于0.90,其余因子影响水平都居于0.80~0.90之间。

河南省在发展过程中应该注意提高信息化水平,以现代通信、网络、大数据、云计算、互联网+等高端设计为手段,加快经济转型、产业升级,通过提高产品与经济活动中信息与知识的含量,推动全省达到更高级、更有组织、更高效率的经济发展水平。在城镇化方面应该以体制机制创新为突破口,大胆破除城乡二元结构、完善城镇体系、产业发展、交通网络、基础设施和公共服务布局、推动城乡生产要素优化组合、促进城乡协调发展,缩小城乡差别、实现城乡共同繁荣、产城互动、城乡和谐、统筹推进农村城镇化和城镇现代化。在新型工业化方面,以信息化为依托带动工业化发展,提高工业科技含量,承接中国东南沿海及国外发达国家的新科学、新技术、新方法,充分发挥河南省丰富的人力资源优势,加快产业转型升级步伐,推动结构优化、集群发展、技术进步,走低消耗、少污染、高效益的新型工业化道路。河南省是中国农业大省,山地、丘陵面积广阔,应该加大机械化在产前、产中、产后各环节中的使用,提高劳动效率,引进新的农业技术、管理方法,提高生产效率;加强农产品加工、农业观光服务业,发展特色农业、优质农业、高效农业,以惠及百姓为根本目标,不断改善农村面貌和人居环境。

[1] 胡艳兴, 潘竟虎, 陈蜒, 等. 基于ESDA和GWR的中国地级及以上城市四化协调发展时空分异格局[J].经济地理, 2015,35(05):45-54.

[2] 丁志伟, 张改素, 王发曾. 中原经济区“三化”协调的内在机理与定量分析[J].地理科学, 2013,33(04):402-409.

[3] 王素娟, 吴殿廷, 赵林, 等. 辽宁省新型城镇化进程评价[J].城市发展研究, 2014,21(03):21-27.

[4] 孙智君, 周滢. 欠发达地区新型工业化评价指标体系及水平测度研究:以湖北省为例[J].武汉大学学报:哲学社会科学版, 2013,66(02):107-113.

[5] 于正松, 李同昇, 龙冬平, 等. 陕、甘、宁三省(区)农业现代化水平格局演变及其动因分析[J].地理科学, 2014,69(04):411-419.

[6] 李赫龙, 王富喜. 中国信息化水平测度及空间差异研究[J].情报科学, 2015,33(11):95-99.

[7] 龙冬平, 李同昇, 苗园园, 等. 中国农业现代化发展水平空间分异及类型[J].地理学报, 2014,69(02):213-226.

[8] 杨剩富, 胡守庚, 叶菁, 等. 中部地区新型城镇化发展协调度时空变化及形成机制[J].经济地理, 2014,34(11):23-29.

[9] 王瑜炜, 秦辉. 中国信息化与新型工业化耦合格局及其变化机制分析[J].经济地理, 2014(02):93-100.

[10] 肖海平, 肖地楚, 朱佩芬. 湖南郴州市新型城镇化与新型工业化协调发展研究[J].地域研究与开发, 2015,34(03):39-44.

[11] 徐维祥, 刘程军. 产业集群创新与县域城镇化耦合协调的空间格局及驱动力:以浙江为实证[J].地理科学, 2015,35(11):1347-1356.

[12] 陈莉,王清. 区域农业机械化新型城镇化新型工业化协同发展研究[J].河南农业大学学报, 2015,49(5):707-717.

[13] 马铭杰,郭之茵,薛龙,等. 基于ECM模型的河南三化协调研究[J]. 河南农业大学学报, 2015,49(01):124-127.

[14] 夏显力, 郝晶辉. 陕西省工业化、城镇化与农业现代化互动关系的实证研究[J].华中农业大学学报:社会科学版, 2013(1):19-24.

[15] 王发曾. 三化协调与四化同步:中原经济区的战略选择[J].地域研究与开发, 2013,32(05):36-40.

[16] 李二超, 韩洁. “四化”同步发展的内在机理、战略途径与制度创新[J].改革, 2013(07):152-159.

[17] 徐维祥, 舒季君, 唐根年. 中国工业化、信息化、城镇化和农业现代化协调发展的时空格局与动态演进[J].经济学动态, 2015(01):76-85.

[18] 周振, 孔祥智. 中国“四化”协调发展格局及其影响因素研究:基于农业现代化视角[J].中国软科学, 2015(10):9-26.

[19] 李裕瑞, 王婧, 刘彦随, 等. 中国“四化”协调发展的区域格局及其影响因素[J].地理学报, 2014,69(02):199-212.

[20] 徐维祥, 舒季君, 唐根年. 中国工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展测度[J].经济地理, 2014,34(09):1-6.

[21] 张旺, 周跃云. 中国“新四化”耦合协调发展的机理与测度分析[C].中国人口·资源与环境, 2013,25:251-258.

[22] 简新华, 杨冕. 从“四化同步”到“五化协调”[J].武汉大学学报(哲学社会科学版), 2013,66(6):104-111.

[23] 丁志伟, 张改素, 王发曾, 等. 中国工业化、城镇化、农业现代化、信息化、绿色化“五化”协调定量评价的进展与反思[J].地理科学进展, 2016,35(1):4-13.

[24] 李仕波.工业化、信息化、城镇化和农业现代化的互动关系与同步发展[J].湖北农业科学,2014,53(7):1695-1699.

[25] 乔家君. 改进的熵值法在河南省可持续发展能力评估中的应用[J].资源科学, 2004,26(1):113-119.

[26] 廖重斌. 环境与经济协调发展的定量评判及其分类体系:以珠江三角洲城市群为例[J].热带地理, 1999,19(2):76-82.

[27] ANSELIN L. Interactive Techniques and Exploratory Spatial Data Analysis[M].New York: John Wiley & Sons, 1999.

[28] 徐辉, 刘俊. 广东省区域技术创新能力测度的灰色关联分析[J].地理科学, 2012,32(9):1075-1080.

[29] 刘思峰, 党耀国, 方志耕,等.灰色系统理论及其应用[M].第五版.北京: 科学出版社, 2010.

(责任编辑:马红春)

Temporalandspatialevolutionpathofthecoordinationdevelopmentofurbanization,industrialization,informationizationandagriculturalmodernizationinHenanProvince

CHEN Wanxu, LI Jiangfeng, ZHU Lijun

(School of Public Administration, China University of Geosciences, Wuhan 430074,China)

Based on the index system for urbanization, industrialization, informationization and agricultural modernization development and the model of coupling coordination development, this paper uses the method of improved entropy, the integrated comprehensive evaluating, ESDA and grey relational analysis to explore the spatial-temporal evolution of the coordination development of the New Four Modernizations during the period of 2001 to 2014 in Henan Province. The results show:The development index of the New Four Modernizations indicates growth trends during the study period, the development process of informationization is significantly behind that of the other three, and the gaps of the four modernizations coordination in different regions become smaller and gradually realize integration development. The coordination development of the four modernizations demonstrates a significant spatial clustering effect, high-high districts are mainly located in the Central Plains Urban Agglomeration, low-low areas are located in the southeast of Henan Province. The grey correlation degree of the driving factors of social urbanization, rural modernization with the coordination degree tends to be smaller than that of the economic urbanization,the average gray relational grade of the level of science and education is over 0.90,and those of the remaining factors are between 0.80~0.90.

four modernizations synchronization; temporal and spatial evolution; Henan Province

S 435.72

:A

2016-09-11

中国地质调查局地质调查项目(12120115051101)

陈万旭(1989-),男,河南信阳人,博士研究生,主要从事资源环境、区域经济研究。

1000-2340(2017)02-0282-11