建立社会劳动生产力函数的一个尝试*

建立社会劳动生产力函数的一个尝试*

荣兆梓

效率;劳动生产率;社会劳动生产力;社会劳动生产力函数

当代马克思主义政治经济学体系建设需要借鉴和利用西方经济学各个学术流派的有益成果,但是借鉴和利用不等于原样照搬。由于使用价值不可加总,不同产品的劳动生产率也无法加总,马克思的社会劳动生产力概念没有清晰的数理表达。本文借鉴新古典经济学“帕累托效率”的合理成分,建立马克思主义的社会劳动生产力函数,并且从与新古典效率理论相比较的角度,对社会劳动生产力函数的基本性质及其理论优势做了初步讨论。

当代马克思主义政治经济学体系建设需要借鉴和利用西方经济学各个学术流派的有益成果,但是借鉴和利用不等于原样照搬。由于基本观点和基本方法的不同,去伪存真的批判与改造不仅必须,而且要花很大力气,一句轻飘飘的“可以借鉴”是不解决任何问题的。本文尝试从正反两方面深入分析“帕累托效率”对马克思主义劳动生产力理论的借鉴意义,进而提出马克思主义的社会劳动生产力函数,并初步讨论了这个函数的基本性质。

一、效率的一般概念,由费用与效用计量困难引出的分歧

效率是投入与产出间的数量关系,它表示以更少的费用取得更多效用的基本的目标取向,用函数关系式表示即

E=(u,c)(dE/du>0,dE/dc<0)

不管经济学的理论体系存在着何等巨大的差异,这个基本的认识大家其实是一致的。

但是,效用与费用的计量却是一个相当复杂的问题,几百年来经济学家们始终没有取得一致意见。无论是效用还是费用都存在异质性相加的难题,人类物质生产所耗费的包括各种自然资源、人工生产性资源,以及人力资源,即人自身的劳动力,它们是明显异质的,很难找到统一的计量尺度。产出品对人的使用价值的异质性更加明显,一头牛与一匹布的效用如何相加,一担米与一颗宝石的效用究竟谁大,经济学家们在这些最“简单的”问题面前莫衷一是。

由于效用与费用计量上的困难,以及诠释中各种可能的歧义,不同的理论体系出于不同的理论目的对效率的表述表现出极大的差异性,这是本文以下分析的着眼点。我们选择了作为古典经济学效率理论之结晶的劳动生产力范畴,以及作为新古典主义理论基石之一的帕累托效率做分析对象,试图从两者的比较研究中找出进一步完善经济学效率理论的途径。

二、马克思的效率理论:劳动生产力与劳动生产率

古典经济学用投入与产出间的数量比来表示效率。单位投入的产出越多则效率越高,单位产出的投入越少则效率越高,这不需要任何经济学训练就能理解。马克思的劳动生产力理论是古典效率论的最高成就,认为人的劳动能力是生产效率的本质,以单位劳动时间的产出量,即劳动生产率作为度量劳动生产力的指标,其主要特点是:

1.将劳动当作唯一的基本投入量,从而把生产过程的效率归结为人的活动的效率。在马克思的公式中,全部资本品的耗费被归结为物化劳动的投入,甚至自然资源的稀少性也通过探寻、搜集与占有所需要的劳动量来衡量,这样,马克思就为自己的效率概念建立了一元的投入量标,确立了劳动生产力在其理论体系中的轴心地位。马克思的逻辑是彻底的,既然生产力是人与自然的关系,是人类从自然界摄取自身物质生活的能力,那么,相对于自然而言,生产中人所能够投入的也就只有人自身,只有人类自己的生命活动了。生产力“只决定有目的的生产活动在一定时间内的效率。”[1](P59)从人与自然的关系看,除人之外的一切,本源上说都是通过劳动来摄取的对象。需要强调的是,由于一元的投入量标,马克思使用的劳动生产率概念与工业统计中的活劳动生产率明显有别,马克思所指的是产品生产中全部劳动投入量的生产率,其分母不仅包括最终产品生产中的活劳动投入,而且还包括了生产资料生产中投入的劳动量分配在该产品上的份额。劳动生产率是商品价值量的倒数。[2]

2.应用加权平均的方法计算单个产品的社会劳动生产率,体现了劳动生产率的社会性质。马克思从不回避相同产品个别劳动生产率的差异性,在他看来,个人与个人之间、企业与企业之间在生产的技术、组织,以及所占用的自然资源的丰度等方面的差别,是社会生产效率的固有特征,是反映社会生产现实可能性的重要因素,因此,一个劳动生产率随着社会生产规模的变动而变动的生产函数,与其理论体系完全可以兼容。但是马克思更重视个别劳动生产率的加权平均数,重视特定产品社会总量与其生产中劳动总投入的比例。用公式表示就是:

Pi=Wi/Li

式中Pi为产品i的社会劳动生产率, Wi为产品i的社会总产量,Li为产品i生产中的社会劳动总投入。正是这个平均数反映了个别劳动生产率的社会联系,一个社会生产的技术特征、组织效能,以及劳动者的总体素质与一般能力,都要在这个平均数中得到说明。特定产品的社会劳动生产率反映了该产品生产效率的社会属性,它的倒数被称作产品生产的社会必要劳动时间。社会劳动生产率不是一个技术性范畴,不是自然科学的对象,它是一个包含了科学、技术、制度、组织等多方面内容的社会科学范畴。

3.在单个产品劳动生产率的基础上建立社会劳动生产力的概念。在马克思那里,劳动生产力经常是与劳动生产率概念通用的,特别在讨论个别产品的生产效率时是这样。但在讨论社会生产的总体效率时,马克思一般只用劳动生产力,而不用劳动生产率概念,二者的区别又很明显。根据古典效率观,用单位劳动的产出量来表示社会生产效率,是最适宜不过的。但是马克思认为不存在计量使用价值社会产出总量的统一尺度,不同产品具有不同的使用价值,有自己特殊的计量单位,相互间既不能比较又不能加总,全部社会产品总使用价值的数量表示是困难的。因此,马克思选择了衡量社会劳动生产力的另一途径,即在分别考察单个产品社会劳动生产率的基础上,建立社会劳动生产力水平的综合概念,用公式表示就是:

E=E(p)[p=(p1,p2,p3…pn)]

社会劳动生产力E为全社会所有单个产品劳动生产率的有序数组p的函数。由于在一个时点上每一个Pi(Wi/Li)都有确定的量,因此p是数向量,在N维向量空间中是一个位置确定的点。

4.将劳动生产率进而劳动生产力视为时间的增函数。任何产品的社会劳动生产率都是随时间而变动的量,因此,作为其集合的社会劳动生产力也一定是时间的增函数。马克思认为:“劳动生产力是由多种情况决定的,其中包括:工人的平均熟练程度,科学的发展水平和它在工艺上应用的程度,生产过程的社会结合,生产资料的规模和效能,以及自然条件。”[1](P53)很明显,除自然条件外,这些因素都具有历史的累积的性质,因此马克思把劳动生产力看作是时间的增函数,认为在历史的大时间尺度上,劳动生产率的变动方向始终是向上的。由于Pi是时间的增函数,因此加入时间维度,点P渐次向远离原点的方向移动,社会劳动生产力的发展就依赖于这个点的轨迹来描述。这一表述至少符合《资本论》第1卷马克思关于社会劳动生产力的最初的定性表述,并且与所谓第一种含义的社会必要劳动时间相吻合。严格地说,函数E只具有序数性质,它仅仅表示一社会生产力发展水平的高低,究竟高出多少,低了多少,很难有一个合意的量度指标。因此,社会劳动生产力增长几个百分点或者增长几倍的说法,都是没有意义的。但是生产力高低的序列是清晰的,随着时间的推移,社会生产力水平不断提高,这一点也是确定无疑的。因此,马克思的社会生产力概念能够用作人类历史的量标,成为社会发展的指示器。而这正是马克思全部经济学研究的历史哲学基础。

三、帕累托效率:贡献与局限

在新古典经济学的发展中,帕累托最早根据人际间主观效用的不可比性,提出他的关于社会集体的最优状态概念:在一个由多人组成的集体中,只要还有可能增加某些人的满足而不减少任何人的满足,最大限度的满足就没有达到,而一旦达到不减少某些人的满足,任何人的满足也不能增加这个限度,经济科学就达到了它所能理解的社会集体的最优状态,再往前走必然遭遇人际间效用比较的理不清的歧义。这个帕累托最优状态后来就被人们称作“帕累托有效率”,成为新古典经济学的基础性范畴。

从效用之数量测度的意义上说,帕累托有效率包含了对早期边际主义理论的双重突破。首先,从主观效用论的性质出发,帕累托给出了一个效用度量的序数结构,不同商品或者商品组合之间只有偏好次序的差别,X偏好于Y, Y偏好于Z,但究竟X比Y大多少,Y又是Z的几倍,这些话语都毫无意义。因此,以数量之间的可加性与比例性为特征的定量分析结构,对于主观效用论来说是不适用的,序数效用论必须取代基数效用论。因此,正如希克斯首先指出的那样,诸如总效用量、边际效用以及边际效用递减这些概念,都应当从现代经济学的理论框架中清除,作为替代的应当是边际替代率和边际替代率递减规律等与序数效用理论相匹配的理论范畴。[3](P6)也就是说,效用的绝对量是没有意义的,有意义的只是异质效用之间的相对变动。

其次,从社会福利是个人效用增函数的假定出发,帕累托运用序数效用与状态集合的概念突破了异质性效用相加的僵局,使得这个问题的研究合乎逻辑地向前迈进了一大步。按照主观效用理论,虽然异质品的个人偏好是可比的,但不同个人的主观偏好仍然是绝对异质的,不可比的。帕累托从这样一个基本前提出发,在所有可达到的社会福利状态集合中区分了两种情况:其一是还有可能增加某些人的满足而不减少任何人的满足;其二是如不减少某些人的满足,任何人的满足也不能增加,并且合乎逻辑地指出,后一状态子集优于前一状态子集。这样,在承认异质品相加不可能性的前提下,某些社会福利状态的优劣却是可比的。现代经济学用一个多维商品空间中的向量集合来表达这一概念,在资源禀赋既定的前提下,存在一个社会福利可达状态的向量补集,这一集合与其补集之间的边界被称作社会福利可能性边界,它是社会福利可达状态集的子集,被称作帕累托最优状态集合,这一集合中的每个元素在经济学的效率评价上都是等价的。

帕累托的效率理论也可以用一个向量函数表示:

E=E(w)

E的取值范围为0或者1,1为有效率,0为无效率;设W为社会福利可达状态集,w的取值范围在W内;设X为帕累托最优状态集,X属于W。该函数的解为:

当w属于X,E=1

当w不属于X,E=0

帕累托效率是在对市场交易的考察中抽象出来的概念,它可以简单地定义为“无法进一步再作互利交易的配置状态”。不难理解,帕累托效率是亚当·斯密关于市场经济基本信条的形式化与精确化,斯密认为,在“看不见的手”的指导下,市场主体“追求自己的利益,往往使他能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益。”[4](P27)但在他那里,“看不见的手”只是一个形象的比喻,帕累托最优却具有严密的逻辑结构。因此,新古典主义在帕累托效率的基础上建立了现代福利经济学的两大基本定理,(1)竞争均衡是一种帕累托最优;(2)任何竞争均衡都能由帕累托最优实现,从而论证了市场经济的合理性与有效性。

然而,帕累托效率在理论上的有用性并不仅仅局限于分析交换过程,对于生产过程,帕累托效率同样是一个有效的分析工具,甚至对于计划经济下生产过程的效率评估,它也是可以大有作为的。“在计划经济中,当生产的大概轮廓决定时,效率观点就发生作用了。一个效率高的计划是这样一个计划,即在一定时间和一定物质资源的条件下,其他东西不少生产些,一种物品就不可能多生产些。”[5](P344)琼·罗宾逊在这里使用的还是帕累托效率概念。现代经济学的生产可能性边界概念是一个生产经济的帕累托最优,它规定了在一定的资源与技术条件下,一社会生产可能达到的最大界限,在这个边界上,“其他东西不少生产些,一种物品就不可能多生产些。”再进一步,在一般均衡理论中,整个社会经济被看作是一个统一的交换经济:商品的交换、资源的交换,以及从投入品到产出品的物质变换(生产也被当做交换来处理)。在全社会的生产函数与需求函数的同时的瞬间的均衡中,帕累托效率再一次显示出它的有效性。

帕累托最优是经济学解决“异质性”问题的有效工具。尽管这个概念可以用于讨论单个商品的市场均衡,但它不可替代的理论功能还是在多商品、多主体或者多部门经济领域。现代经济科学并未推翻古典经济学关于不同使用价值不可加总的命题,在这里,使用价值(或曰效用)的客观性与主观性的分野并未使问题的结论有丝毫变化。帕累托找到了将异质性元素置于同一数学模型之中的巧妙方法,尽管分析仍然受到若干限制,但经济学毕竟因此而前进了一步,帕累托作为一名经济学家的功劳是不可抹杀的。

与此同时,人们也不应忽视帕累托效率在理论分析中的局限性,特别是,人们不应当将它看作是经济学效率理论的全部内容或最高成就。帕累托效率是一种均衡效率或者说静态效率,它要求在经济运行的某种理想的均衡状态下实现。正如几乎所有的经济学家所一致赞同的,均衡——无论是生产的均衡,分配的均衡,还是生产与分配的全面均衡,全都只是经济运行的一种趋势,现实的经济运动有一种内在的力量要趋近于它,但是理想的均衡态从来就没有实现过,并且大概永远也不可能真正实现。根本的原因在于,现实的经济运动还存在另一种内在力量,那就是冲破均衡的力量,或者用熊彼特的更加生动的术语,一种“创造性毁灭”的力量。社会经济从来就是在这两种力量的交互作用中发展的。片面强调一种力量而忽视另一种力量的经济理论或者效率理论必然有它的局限性,这可以说是帕累托效率的先天性不足。

帕累托效率在资源禀赋既定的前提下讨论配置的最优性问题,它要求给定分析范围之内的全部生产函数与需求函数,因此对它来说,可支配资源的数量与质量是外生变量,生产的技术条件与制度环境是外生变量,资源在不同社会阶级或阶层间的初始分配也是外生变量。只有在所有这些前提条件不变的情况下,帕累托最优状态才是可以确定和可以辨认的。不难判定,这些条件只有在短期的均衡分析中才能得到满足,超出这个范围,帕累托有效率作为一个分析工具的有效性就逐步减弱。直观地,人们相信,制度变革、技术进步以及资源禀赋的初始分配都可能对社会经济的效率产生积极的影响,但是这里所说的效率却与帕累托效率在概念上不相容,或者至少可以说,它们不能为帕累托效率概念所涵盖。人们用创新效率、分配效率等概念将之与帕累托严格定义的配置效率相区分。可惜有关这类效率的分析在新古典经济学的理论体系中始终是不被重视的分支,事实上它们的理论含义至今没有被充分说明。

人们试图通过时际均衡的概念将帕累托效率的分析运用到长时段,甚至无限的时间范围,在一般均衡的迭代模型中,人们已经证明了帕累托最优或帕累托次优的存在。但在几乎所有这些新古典经济学的代际分析中,经济条件的变化或者变化规律都是预先给定的,人们通过“理性预期”、价格“贴现”等等,使得未来 “现在化”,或者人们假定,未来年代的所有生产函数和需求函数都是现在已知的,至少可以假定其为已知的,因此,某种时际间的均衡状态是可描述的。不难看出,经济学迄今使用的仍然是经典物理学的时间概念,这种时间的基本特点在于它的“可逆性”,人们可以从现在精确推算未来,也可以从未来的某一时点精确地倒算出现在,乃至倒推出过去的任何一个时点上的情况。这种绝对决定论的时间概念,在现代物理学中也已经显得陈旧。有机体的进化,人类社会的发展都具有不可逆的时间维度,这已经为现代生物科学、人类历史科学的发展所充分证明。历史是必然性与偶然性的统一,其发展路径不断地出现分岔,总是存在多种可能性,一个时期的平稳发展孕育着下一个时期的突变,在一次又一次突变中前进的历史不存在可计算的轨迹,可重复的路径。制度经济学所谓‘路径依赖’的概念部分地揭示了这一规律。新古典时际均衡模型的根本悖论是,生产函数的变化说到底是技术创新与制度创新的结果,而创新的含义恰恰在于发现事先不了解、未掌握的东西,创新是人类不断向未知领域的进军,它是不可能事先给出函数关系式的。

要将充满创新的历史过程纳入考察范围,经济科学绝不能仅仅依赖帕累托效率这一种分析工具。

四、用生产可能性边界表示社会劳动生产力:两种效率工具的结合

以上我们给出了两种效率函数,它们的差异是很明显的:第一,从函数本身的定量结构看,马克思的效率函数是序数结构,它可以对不同的生产力水平进行效率高低的排序,帕累托的效率函数则只能区分有效率与无效率两种状态,不具备序数标量的性质,因而不能对效率进行历史的比较;第二,从自变量的特征看,马克思的效率函数是时间的增函数,而帕累托的效率函数则只是福利状态的函数,本质上与时间的变动无关。因此说,劳动生产力理论适用于考察不同历史时期生产效率的差异性,而帕累托效率则适用于判定同等历史条件下不同资源配置状态有效与无效。两种效率相辅相成,在一个科学的理论体系中应当是互为补充的。

马克思劳动生产率理论中的加权平均数概念往往受到现代经济学家的非难,认为它抹杀了个体之间、企业之间的差别,没有反映社会生产力的动态特征。其实,这种批判并未抓住要害。在《资本论》第1卷分析的起点上,马克思首先假定社会消费结构既定,社会产品的供给与需求恰好一致,因此,单个产品的劳动生产率只能是给定的量。然而严格地说,把所有单个产品的劳动生产率都看作是独立的量,不考虑它们之间的相互影响,这不是马克思理论观点的完整表述。在《资本论》第三卷讨论第二种社会必要劳动时间含义的过程中,马克思明确提出了以下观点: (1)每种产品的总产量受社会对该产品总需求的制约,整个社会的产出结构受社会需求结构的制约;(2)社会总劳动在各个不同生产领域的分配,受社会需求结构制约,假定社会总劳动量既定,劳动在一种产品生产上的投入增加,在另一种或者多种产品生产上的投入就会减少,商品生产的社会必要劳动时间事实上是受社会商品的需求结构影响的。[6](P716、717)联系到马克思在有关利润率平均化的章节中,关于商品的不同生产条件与商品个别价值的讨论,[6](P205)以及有关地租的章节中,关于土地丰度与劳动的个别生产力的讨论,[6](P721)我们知道马克思对不同生产个体或生产单位的个别劳动生产率差异有着充分的理解和深刻的把握,他知道单个产品的社会平均劳动生产率会因其社会生产规模的变动而发生显著变化,这就是所谓产品生产的规模效应。因此,马克思的分析框架完全能够容纳这样的思想:社会需求结构的变动通过影响不同商品的社会生产规模而必然地影响商品生产的社会平均劳动生产率。把单个产品的劳动生产率看作是独立变量是不准确的,用加权平均所得的劳动生产率来表达单个商品的生产力也是不严密的。社会生产单个产品的能力,应当体现在一系列效率各异的个体或者企业生产力的有序组合中,即使在一个特定时点上,它也应该由一个反映产量与劳动投入量变动关系的生产函数wi=wi(li)来表达,函数图像不是一条从原点出发的半直线,而是一条从原点出发的形似S的曲线,即在一般情况下,生产函数表现出先是规模收益递增,然后又递减的特征。单个产品的生产力应当由这个生产函数来描述,它在不同的产量规模上表现出不同的平均生产率。

马克思的劳动生产力理论应当用这样的生产函数做更准确的表述,相应地,马克思的社会劳动生产力函数也可以在单个产品生产力函数的基础上重新构建:

E=E[(wi)]=E[w1(l1),w2(l2),w3(l3)…wn(ln)]

只要给公式一个社会劳动总量的约束条件:l1+l2+l3…ln=L,我们就可以导出社会生产的可能性边界X了。用这个帕累托最优状态集合表示社会生产力,就有

E=E(X)

这是一个向量集合的函数,向量集合X包含了一社会在特定历史时期所能生产的各种产出品组合中,所有“其他东西不少生产些,一种物品就不可能多生产些”的组合。一般来说,这种组合有无数多个,其中每一个都部分反映了该社会生产力水平,但只有其全体才真正表明社会生产力的全貌,反映了对于任何一种社会需求结构,社会生产力所能满足的最高水平。

当然,单靠这个函数还不能进行效率比较。大国的生产可能性边界一般总在小国的“外边”,但大国的生产效率未必总比小国高;一个主要靠增大资源投入而增长的经济,即使与主要靠提高要素生产率而增长的经济有着相同的生产可能性边界,两者的效率也不可能是完全相同的。为使不同地区、不同国家以及不同历史时期的生产可能性边界能够相互比较,有必要把不同社会生产力函数的劳动投入约束条件调整为相同,也就是说,我们需要一个“单位劳动人口生产可能性边界”概念。假设将1 000 000人×标准工作年作为一个劳动总量单位,即用百万人口标准工作年作为L的计量单位,对上述生产力函数中属于X的每个向量w作w/L处理,则有单位劳动人口生产可能性边界X/L,以及由它所表示的社会生产力函数:

由于总投入量经过换算,这个函数的产出可以在不同社会或不同时期之间进行比较。

对于同一时期的不同国家或者不同地区来说,产出品的维数大体是相同的,因此经过上述处理的不同生产力函数就可以放在同—商品空间中进行比较。当两条“单位劳动人口生产可能性边界”恰好重合,我们就说两地区(或两国)的社会生产力处于同等水平。但一般情况下生产可能性边界完全重合几乎是不可能的,即使是生产力水平非常接近的两地区(或两国),交叉重叠仍然是普遍现象,它反映了地区之间、国家之间生产力的比较优势。这就是为什么在现实的国际比较中,人们不可能给处于相近水平的各国生产力明确排序的原因。但是,假如A、B两国的生产可能性边界没有交叉,并且至多只有部分重叠,那么,两国生产力水平的高低就是可以明确判定的,如果B国的生产可能性边界处于A国的生产可能性边界之内,我们就说,A国的社会生产力水平高于B国。在这种情况下,社会生产力函数的序数性质就显示出来了。

同一国家或同一地区不同时期的生产可能性边界很少有交叉的可能性,因为在同等生产规模上产品劳动生产率发生历史性退化的情况极为罕见。因此,在这种场合,用单位劳动人口生产可能性边界表达的社会生产力函数,其序数性质就更为清晰,它在生产力水平比较上的作用也更为显著了。只要二条生产可能性边界不相交,也不完全重叠,区分哪条在内,哪条在外就是可能的,这种内外差别就是一种次序,经济学将之称作“弱序”,它反映两个生产力函数值的高低。这就是我们所说的生产力函数的序数性质。对于一社会不同时期的生产可能性边界来说,这种次序关系始终存在,因此这个现代形式的生产力函数仍然是时间的函数,它随历史的发展而增值,是时间的增函数。

我们把表示一国社会生产力水平的生产可能性边界随时间推移而发生的形态变化,称作生产可能性边界的“外移”。毫无疑问,它标志着社会生产力的不断提高。值得注意的是,由于采用了单位劳动人口的概念,社会劳动人口的增加对生产可能性边界的外移不发生直接作用(只通过生产的规模效应发生间接作用),这个社会生产力函数的增值原因完全与马克思在《资本论》第一卷中所分析的社会劳动生产力提高的原因相同,技术的创新与制度的创新是生产可能性边界外移的最基本的推动力。因此,研究“外移”问题,核心是研究技术进步与制度变革,这正是马克思主义经济学所关注的重心。

从形式上看,E=E(X/L)这个函数表达式完全符合古典效率概念,表现为总产出与总投入量之比。但在这里,总产出不是由各种产品产量加总而得的数量概念,甚至也不是把所有异质的产品量一一列出的数向量,它是一个向量集合,是一个由帕累托最优状态界定的产出品组合集。从这个意义上说,它又具备标准的现代经济学特征。当然,这个函数中的总投入计量方式是完全古典的,并且是马克思式的,它采取劳动时间的一元量标,表现为社会总劳动量.这是古典效率与帕累托效率相结合而产生的新概念。毋庸讳言,这不是马克思在《资本论》中对社会生产力的表述方式,但笔者相信这样的表述丝毫也没有违背马克思的基本观点与基本方法,相反,由于引入了新的数学概念,由于吸收了现代经济学的思想成果,马克思理论体系中的这一核心范畴被表述得更加完备了。函数E=E(X/L)完全可以被视作马克思劳动生产力概念在现代条件下的数学表述。

五、社会劳动生产力函数的基本性质:一个初步的讨论

将本文引入的社会劳动生产力函数用于效率分析,可以看到以下一些特点:

第一,它为社会福利可达状态集合中的所有状态划定生产力等级,从而修正了帕累托分析中将有效与无效的区分绝对化的逻辑。因此,它能够兼容效率改进的两种形式:帕累托改进与非帕累托改进。

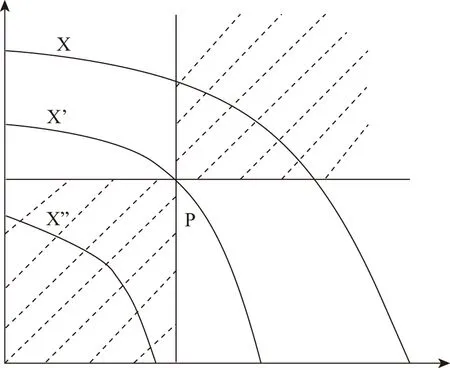

图1以曲线X与纵横坐标轴围成的图形是二商品模型中的社会福利可达状态集合,X是它的可能性边界。按照帕累托效率的分析方法,集合内所有不在X上的点都表示无效率状态。这是有效率与无效率绝对对立的观念,完全抹杀了二者间差别的相对性和过渡性。这是与经济生活的常识不一致的。社会生产力函数与此不同,它把社会福利可达状态集看作是生产可能性边界不断向外扩张的结果。其成长过程留下历史的“年轮”,形成无数道清晰可辨的按时间排序的生产力“等高线”。因此,可达状态集被区分为无数效率水平不同的区域,它们依次从坐标原点的“无生产能力”一直排列到代表当前最高生产力水平的X曲线。

这样,社会劳动生产力函数就不仅能够说明资源配置的帕累托改进,而且能够说明资源配置的非帕累托改进。图1中点P为一资源配置状态,过P点作分别平行于纵横轴的直线将平面划分为四部分。在帕累托的效率分析中,左下方的阴影部分中任何一点,至少有一个元素的状态不及P点,也就是说,P是它们的帕累托改进;右上方阴影部分中任何一点,至少有一个元素的状态比P点好,它们对P点来说都是帕累托改进。但非阴影部分的情况就不同了,帕累托的分析框架无法分辨它们与P点的关系。尽管有人提出了非帕累托改进的概念,认为非阴影部分的X曲线上各点,对P来说是非帕累托改进。但这一概念没有触及生产可能性边界X之外的大部分区域,并且在帕累托效率的框架里,能否证明某些状态是对P点的效率改进也是有疑问的。用生产力函数进行效率分析,问题就清楚了,函数给出了历史形成的与P点处于同一生产力水平的所有产出向量,它们形成一条以往某时点曾有过的生产可能性边界,P正落在这条边界上。只有边界上各点才与P在效率上等价,界内各点表示比P更低的生产力,界外各点则表示比P更高的生产力。当代表更高社会生产力的点落在非阴影区域时,我们说它们是对P的非帕累托改进,就是说,它们尽管不符合不减少任何一种产出而至少有一种产出增加这个帕累托改进的要求,但的确又体现了比P更高的社会生产力。

图1 历史形成按时间排序的生产力等高线

请注意,生产力等级不等于效用等级,等生产力曲线也不是效用无差异曲线。马克思的效率理论着眼于生产效率的考察,他从一开始就没有在物质产品多大程度满足个人与社会需要这个看似重要,而事实上无法解决的问题上纠缠,而把注意力集中到单位劳动投入的物质产品量上;他不依赖于主观效用函数,而将产出物的计量直接建立在产品物理量的基础上。现在看来,有关社会范围的效率考察,这种方法仍然是最简明而实用的,既然经济学无法解决社会福利函数的难题,既然大家承认绝大多数正常商品的社会效用是其物理量的增函数,那么追求物质财富的极大丰富总是一个合理目标,社会生产力函数就是这样一个产出极大化的函数。事实上,在马克思看来,人类历史至今仍处在生活必需品相对匮乏的阶段,在这个历史阶段中,物质资料生产的增长与社会福利的增长总体上是一致的,尽管有时候生产与福利严重脱节,但历史总能找到解决自身矛盾的出路。生产力表示一种可能性,只要这种可能性在增长,则人类福利增长的可能性也就增长。因此历史唯物主义为生产可能性边界的每一次“外移”欢呼,把生产力的提高直接当作是价值判断的标准。

第二,它把帕累托分析中的同时态问题转换为历时态问题,即用发展的观点看待效率,从而把实现均衡与突破均衡作为同一过程的两个不可分割的方面,置于统一的分析框架之内。

以上给出的二维模型中,效率的提高可以从两层含义上理解,首先是生产可能性边界之内的点向可能性边界移动,其次是生产可能性边界自身的外移。但是,在作为函数自变量的时间间距足够小的情况下,或者当赋予函数连续的,而不是离散的性质的情况下,对于一个历史地形成的生产可能性集来说,集合内的任何一点都必然落在以往某一历史时期的生产可能性边界上。从界内一点P向边界X的移动,同时也就成了从旧边界X’向新边界X的移动。模型将同时态问题历时化,将瞬间均衡转化为历史的发展,这是一个包含着深刻理论内蕴的重要特征。

首先,劳动生产力函数是建立在瞬时均衡的基础上的。我们知道,帕累托效率要求经济系统的若干外生变量为既定,即所有经济主体的需求函数既定,系统的技术条件既定,初始的资源禀赋既定。系统的均衡在这些条件给定前提下自然形成。毫无疑问,在现实经济中这些变量的既定不变,只有在考察期间足够短时才能近似地满足,说它是瞬时均衡并不夸张。社会劳动生产力函数不是对瞬时均衡的否定,相反它正是建立在瞬间的生产均衡基础之上的,它的每一条可能性边界都代表了一个瞬间生产力,它们是特定时点上既定的资源、技术与制度条件的结果。

其次,社会生产力函数又不满足于瞬时均衡的分析,它把注意的重点放在由无数瞬间组成的历史过程。不同的生产可能性边界代表生产力发展的不同历史时期,它们的资源、技术与制度条件也完全不同。无论是物质资源的技术与制度特征,还是人自身的技术与制度特征,都随着时间的变迁在不断地变化,或者说随着历史的发展而在不断地进化,社会生产力函数利用密布其向量空间的无数条生产力等高线反映这个历史过程。因此,生产可达集上的任一向量都代表了它所在的那个历史时点的特定经济条件下的特定均衡,它所以未能达到当前的生产可能性边界之上,只能由它所在的那个时期落后的技术条件,或者落后的制度环境来加以说明。在这个函数上,效率提高是历史的进化,甚至资源配置效率也只能由资源配置机制的先进或者落后来说明。

再次,它将分析的视野扩展到生产可能性边界之外,尽管未来生产可能性边界的形状不可预知,但边界的突破,即创新的实现始终是这个模型的内生变量,它意味着新的社会生产力的不断形成。

X固然是“最外层”的生产可能性边界,代表了当前最高的社会生产力水平,但它绝不是函数给出的最优效率状态。劳动生产力函数是没有最优状态可言的,作为一种动态的分析模型,它对生产力的考察着眼于增长,着眼于技术创新、组织创新,即着眼于生产可能性边界的外移。当然,处在当前的历史条件下,我们不可能预知今后生产可能性边界的形状,甚至也不知道当前的生产可能性边界将在何时何地被突破。社会生产力函数与新古典的需求函数不同,它不可能事先给出全部的“生产力无差异线”,既有的生产可能性边界记载着迄今为止的历史,而未来的每一条生产力无差异曲线都需要未来的创造。历史在其发展中不断丰富模型的内容,但它永远也不可能穷尽这个模型。

社会劳动生产力函数的最大理论魅力在于,它将由创新推动的历史发展内生化。在一个最简明的只包括生产资料与生活资料两大类商品的理论模型中,我们就可以看到,形成特定时期资源禀赋所需要的社会商品量,与这个资源禀赋所形成的生产能力之间存在着差距,前者总是落在其对应的生产可能性边界之内,它与实际产出之间的差额,就是经济学所谓的经济剩余,或者用马克思更准确的术语,就是剩余劳动所生产的剩余产品,剩余产品可以因为人口的增长被消耗,也可以因为非生产性的消费而被销蚀。但在超出这些消耗之外,它可以被用于提高资源禀赋的技术或者组织条件,即用于提高生产资料的质量以及用于提高劳动人口的素质。剩余产品在这方面的使用,必然造成生产可能性边界外移的张力,只要经济剩余没有被全部浪费,这种张力的积累迟早会导致旧均衡的破裂和新的生产力的诞生,这个结论完全是马克思式的,在马克思看来,社会生产力的最优状态就是它的不断增长,而经济效率的终极边界是不存在的。

早在新古典主义兴起之初,熊彼特、杨格等人就对这个分析框架忽视市场经济“创造性毁灭”作用的局限性提出了深刻的批评。一位精通新古典又熟知马克思的学者——奥斯卡·兰格晚年总结其全部学术生涯时曾说过一句至理名言:“所谓的最优配置是第二位的问题,而真正重要的是对提高生产力(积累和技术进步)的刺激。这是‘合理化’的真正含义。”[7](P140)这个评论对于新古典主义来说极有针对性,而他的“批判的武器”则毫无疑问地来自马克思。

[1] 马克思恩格斯全集[M].第23卷.北京:人民出版社,1972.

[2] 荣兆梓.总要素生产率还是总劳动生产率[J].财贸研究,1993,(3).

[3] 希克斯.价值与资本[M].北京:商务印书馆,1982.

[4] 亚当·斯密.国民财富的性质和原因的研究[M].下卷.北京:商务印书馆,1974.

[5] 琼·罗宾逊.现代经济学导论[M].北京:商务印书馆,1982.

[6] 马克思.资本论[M].第3卷.北京:人民出版社,1974.

[7] 奥斯卡·兰格.1964年8月14日致一位现代学者的信[A].载新帕尔格雷夫经济学大辞典[Z].第3卷.北京:经济科学出版社,1992.

[责任编辑陈翔云]

AnAttempttoEstablishtheFunctionofSocialLaborProductivity

Rong Zhaozi

(School of Economics, Anhui University, Hefei, Anhui 230039)

efficiency; labor productivity; social labor productivity; social labor productivity function

The construction of contemporary political economics system of Marxism needs to draw lessons from and utilize the beneficial results of various schools of Western economics. However, reference and utilization are not equal to copying indiscriminately. As the value of utilization can not be added, the productivity of different products can not be added either. Marx’s concept of social productive labor has no clear mathematical expression. Based on the rational component of Pareto efficiency in neoclassical economics, this paper tries to establish Marxist social labor productivity function. This paper makes a preliminary discussion on the basic nature and theoretical advantages of the social labor productivity function from the perspective of neoclassical efficiency theory.

* 本文系国家社科基金重点项目“马克思主义经济学广义转形理论及模型研究”(项目号:15AJL002)的阶段性成果。

荣兆梓,安徽大学经济学院教授(安徽 合肥 230039)。