金融结构变动对监管的挑战与对策

——国际经验与中国趋势*

, ,

金融结构变动对监管的挑战与对策

——国际经验与中国趋势*

付敏,许荣,刘成立

金融结构;影子银行;金融监管

近年来全球金融结构变迁呈现了显著的市场化趋势,金融结构变动在带来诸多方面金融功能提升的同时也对金融监管提出了挑战。主要发达经济体在金融危机之后的监管改革越来越重视提升金融市场透明度。金融化、市场化与证券化的发展趋势在中国金融结构变迁中已愈发明显。中国金融监管改革既要防范从银行主导向市场主导金融体系演变过程中风险形式的变化,更要契合金融市场化的趋势,建立金融机构资本金与金融市场透明度并重的监管理念。

从全球金融体系的演变看,在主要发达市场,相对于商业银行,股票市场规模巨大,交易更活跃并富有效率。与此同时,新兴市场的股票市场也越来越活跃有效。各主要经济体的金融结构总体上呈现向证券化市场化演进的态势。金融结构变迁的市场化趋势背后有着深刻的金融功能理论的逻辑支撑,金融结构市场化趋势带来了显著的金融功能提升。因此金融结构变迁背后深层的动因来自于实体经济转型过程中对多样化金融功能的需求。

但另一方面,金融体系的市场化导向发展在显著提升金融效率的同时,金融风险形式也发生了重要变化,因而对金融监管提出了挑战。传统上以银行为代表的金融机构资本金监管为核心的监管原则构建于D—D模型,[1]其专注于处理商业银行资产与负债的期限不匹配而可能引发的流动性危机,因此忽略了银行体系在资本市场上开展的风险转移活动,这在一定程度上成为引发2008年全球金融危机的重要原因之一。

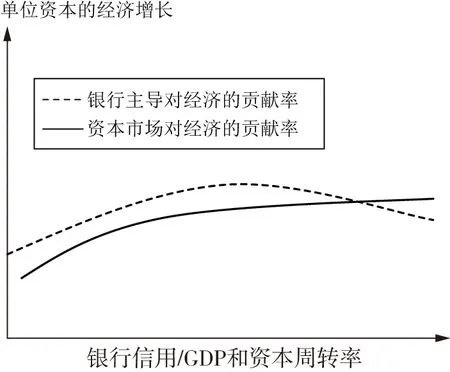

图1中,虚线表示银行主导对经济的贡献率的变化趋势。可以看出,传统商业银行的地位正逐步被削弱,而从实线表示的资本市场对经济的贡献率的变化趋势看,资本市场的作用正逐步提升。在2008年全球金融危机后,主要发达经济体开始逐步加强对资本市场的透明度监管。监管变革的深层原因是因为单纯的资本金监管忽略了银行体系在资本市场上开展的风险转移活动,例如监管套利所形成的影子银行体系加大了金融体系的系统性风险。

尽管中国当前仍然是银行主导的金融体系,金融市场化的程度相对较低,但是金融化、市场化与证券化的发展趋势在中国金融发展中已愈发明显。因此中国金融监管改革既要防范从银行主导向市场主导金融体系演变中风险形式的变化,也要契合金融市场化的趋势,积极建立金融机构资本金与金融市场透明度并重的监管理念。

一、金融结构变动的全球趋势

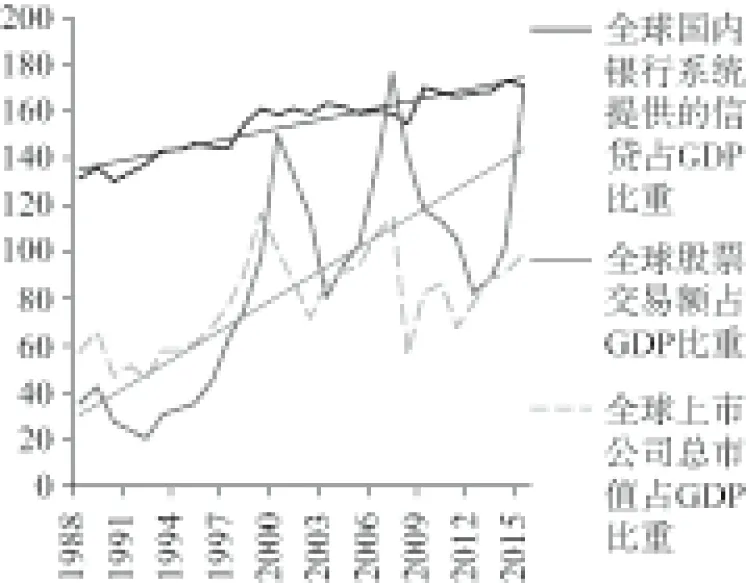

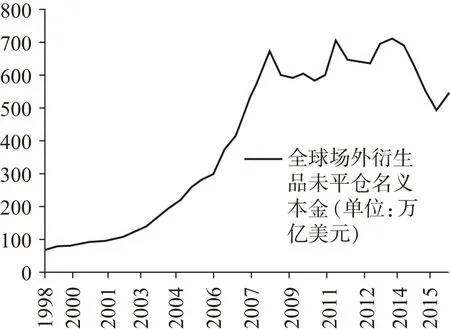

从全球金融结构变动趋势上看,自现代意义上的金融体系诞生以来,全球金融发展表现出强烈的创新与加速发展的趋势。首先是全球金融资产规模的增长远远超出实体经济的产出,除了2008年的金融危机时期,全球金融资产规模表现出了稳定的高速增长趋势,在经历了三年全球主要央行的扩张性货币政策所带来的高速增长之后,全球金融资产在2015年增长了4.9%,达到了154.8万亿欧元,其中私人储蓄总额超过全球经济产出的260%。其次是金融市场内部的市场化发展,即在世界主要经济体的金融体系中,资本市场相对于商业银行体系而言,规模越来越大,活跃程度越来越高。图2和图3表明银行业增速显著慢于股票市场的增速,金融市场内部股票市场占比显著提升,而场外OTC市场也是以近6%的年增速快速增长,远高于同期世界银行业资产增速与平均2.5%的GDP增速;对于促进实体经济发展的作用,资本市场相对于商业银行体系而言,发挥越来越重要的金融功能。[2]再次是进入建立在资本市场基础上的证券化阶段,表现为银行与资本市场的融合以及蓬勃发展的金融创新。

图2 资本市场相对规模持续快速增长

资料来源:世界银行全球金融发展数据库。

图3 全球OTC市场衍生品交易名义本金超速增长

资料来源:根据国际清算银行(www.bis.org)相关数据整理。

从金融结构变迁的内在逻辑考察,即金融功能理论视角出发。分析不同经济体、不同时期的金融机构适宜采用的分析框架应更集中于功能视角,而不是机构视角。原因在于:第一,金融功能比金融机构更稳定,即金融功能随时间和经济体的变动较少;第二,金融机构的形式以功能为指导,即金融机构之间的创新和竞争将导致金融体系功能效率的提升。由于本文主要分析金融市场化趋势下金融体系的特征,从金融功能观的角度能够更准确更清晰地把握不同金融结构下的金融体系的差异,从而把握未来金融市场化的趋势。这一理论随后在吴晓求(2005,2015)等一系列研究中被应用于对以中国为代表的新兴市场经济体的金融体系设计以及互联网金融发展等金融创新领域的分析中。

马丁(Martin)等在研究1960年至2010年205个经济体的金融发展特征时认为,金融发展推动经济增长表现在五个具体的金融功能上:(1)金融发展带来了信息处理效率的提升,投资效率得到提升;(2)金融发展为委托代理问题提供了新的解决手段,公司治理机制也更加完善;(3)金融发展提供了多样化的投资选择,风险管理能力得到提升;(4)储蓄的集中性和流动性得到提升;(5)商品和金融产品的交易成本大幅降低。[3]

从金融结构演进对经济增长的杠杆推动来看,金融结构的证券化演进趋势并不是一种刻意的制度设计,而是经济增长的内生需求,是为了解决经济增长中出现的各种问题而自然形成的。众多研究成果都从实证上确认了金融体系对经济增长的作用。[4][5][6]随着金融结构的演进,金融体系对经济增长的推动作用越来越大,原因是:金融体系的信息效率不断提升,对于风险的定价也更为合理,这对于投资有着极大的促进作用。而且随着证券化水平的提高,金融体系满足了更多新兴产业的融资需求,在提供长期、多样化、无抵押品、较高风险的融资上,证券化阶段的金融体系有着银行主导型金融体系无法比拟的优势。随着经济增长,越来越多的融资需求需要定制化的金融产品,标准化金融产品的比重会下降。这些特征都表明,随着经济的进一步转型发展,金融体系的市场化和证券化特征将更显著。

二、金融结构变革对金融监管带来的挑战

全球金融体系的市场化在显著提升金融效率的同时,金融体系的风险形式也发生了重要变化,因而对金融监管改革提出了挑战。

伴随着金融市场化和证券化,商业银行无论是在资产端还是负债端都出现证券化金融创新,从而使商业银行业务越来越多地建立在金融市场基础上。在负债端,商业银行和其他金融机构都可以通过货币市场融资。而在资产端,商业银行和其他金融机构都可以通过资产证券化的方式参与证券市场,处理信贷资产。商业银行、信托、资产管理公司、互联网金融公司都可以将资产打包,发行证券化产品。这就使得各种类型的金融机构都可以从事相似的证券化业务,而且彼此之间还可以有交叉。如果这些不同行业的金融机构所面临的金融监管存在不平衡,那么就会有监管套利的空间。如商业银行可通过购买资产管理公司的证券化产品,将资金投向商业银行受到限制但允许资产管理公司投资的领域。监管套利背后的动因是金融机构为了尽可能减少被监管的成本,同时尽可能地提升企业价值或经营业绩,利用了尚未适应金融市场导向金融体系中的金融监管不协调。

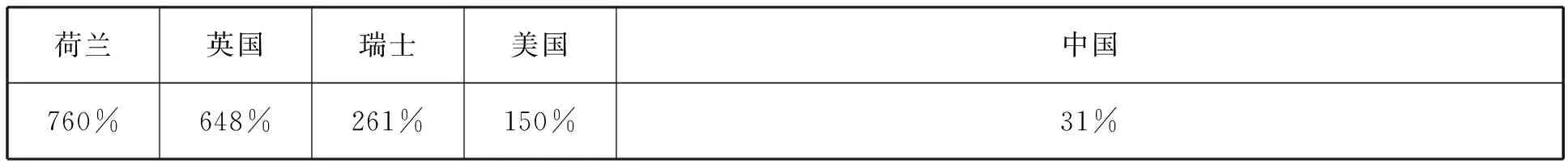

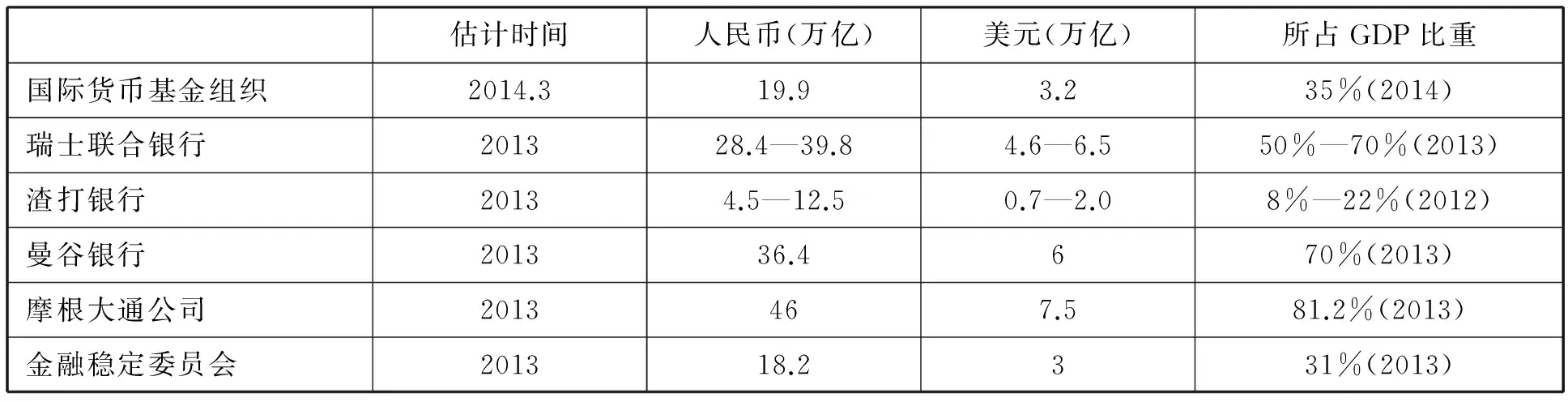

实体经济由传统的制造型经济向创新经济、网络经济和智能经济转型的过程中对金融体系的功能推动提出了更多样更复杂的要求,这在一定程度上引致了金融体系的结构变动。如果金融监管仍然停留在传统的以商业银行资本金监管为主的监管体系中,则将较大可能引发监管套利。全球影子银行体系的大规模扩张也在一定程度上是由金融结构变动与监管规则之间存在的套利空间引发的。由表1可以看出2013年全球主要经济体影子银行资产占该经济体GDP的比重。

表12013年全球主要经济体影子银行资产占GDP比重

资料来源:Elliott D J, Kroeber A R, Yu Q., Shadow banking in China: A primer, General Information, 2015.

中国当前监管困境的背后依然是监管体系与当前金融结构的证券化特征不匹配,目前我国的监管体系仍然侧重于监管商业银行主导型金融体系的金融风险,不能妥善匹配证券化金融结构的风险特征。我国金融体系的市场化程度越来越高,证券化资产的种类和规模也在增加。相对于快速变化的金融结构,我国金融监管体系存在一定的滞后。如在资管业务领域,银行、证券基金、券商、保险机构都有各自不同的资管业务。在当前分业监管模式下,不同行业监管的标准不一致,各大类资管产品,在产品准入、投资范围等方面有着不同的要求。这就产生了所谓的“监管套利”空间,为实现监管套利,日趋复杂的产品结构使得资金来源、交易结构横跨银行、证券、保险业,难以对行业整体风险进行监测统计和预测研判,金融体系内的风险不断积累。

市场主导型金融体系要求更高程度的信息透明度监管。从金融功能的角度来讲,金融体系是为了经济增长而服务,服务内容就是发挥各种金融功能,而金融功能的发挥在不同金融阶段有着不同的特征和要求。在证券化阶段,金融功能的正常发挥最重要的保障就是提升信息透明度。在证券化阶段,各种金融产品越来越多地被证券化,在证券市场上流通,对于证券市场来说,证券市场的良好运行需要风险和收益的对称,而投资者对风险的判断则是基于产品相关的各种信息,只有保证信息的透明度,投资者可以依赖这些信息自主做出投资决策,在获取收益的同时,主动承担相应的风险。如果信息透明度受到损耗,证券市场就无法对风险进行有效定价,导致市场无法正常运行。

从信息的角度来看,证券化产品首先是商业银行等金融机构处理过企业信息后生产出来的贷款等金融产品,信息经过商业银行的收集和处理,汇聚到商业银行体系内,之后这些产品再在证券市场上发行,此时这些信息是商业银行选择性发行新产品时发布到证券市场上,最后被投资者所获知。对于这些新金融产品而言,它们的投资信息获得了多次加工,加长了信息传递的链条,投资者与最终投资标的之间的信息不对称程度显著上升。对于证券市场来说,证券市场的良好运行需要风险和收益的对称,而投资者对风险的判断则是基于产品相关的各种信息,当信息链条被加长之后,要保证这些信息的真实性和完整性,就需要相应的更加完善的监管措施。

三、契合并推进金融市场化趋势的金融监管变革

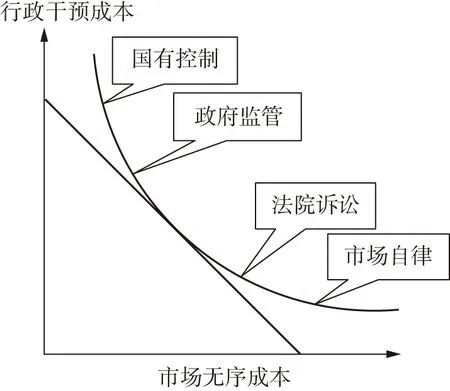

从金融监管目标与监管机制的平衡选择理论框架出发,詹科夫(Djankov)等和史莱佛(Shleifer)等提出了一个新的监管理论框架,即“监管执行机制理论”。[7][8]该理论认为,为了获得市场效率并保障公平竞争,共有四种机制可供选择,分别是:市场自律、法院诉讼、政府监管和国有化。这四种机制互相之间不一定是互斥的,在同一个市场中,我们经常可以观察到四种机制在共同发挥作用。“监管执行机制理论”的一个基本假设,是这四种机制自身都不是完美的,因此,一个经济体的最优制度设计需要对这四种机制进行权衡和组合选择。事实上,这四种机制之间存在着一个“市场无序”成本和“行政干预”成本之间的权衡,如图4所示。市场无序成本意味着市场机制发挥作用时可能造成的福利损失;而行政干预成本正相反,意味着政府监管及其代理人行为造成的福利损失。这一通过四种机制的选择对市场无序成本和行政干预成本进行的权衡,被詹科夫(Djankov)等称之为“制度可能性边界”。[7]

图4 制度可能性边界图

资料来源:Djankov, S., E. Glaeser, R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, and A. Shleifer, The New Comparative Economics, Journal of Comparative Economics, 2003, (31).

图5描述了单位资本的实际GDP增长与金融活动指标之间的关系,商业银行和资本市场在经济体发展的不同阶段其作用存在显著差异。商业银行体系主导的金融结构更多是在传统经济中发挥作用较大,而资本市场则在创新经济中发挥作用更多,而且两者存在着互补作用。结合“监管执行机制理论”,对商业银行的监管比较容易通过国有控制和政府监管来实施,而对资本市场的监管则更多要依靠市场自身的自律力量和法院诉讼机制来开展,这也就要求资本市场更多地注重市场信息透明度的建设。

图5 不同金融结构对经济增长贡献

资料来源:Gambacorta L, Jang Y, Tsatsaronis K., Financial structure and growth, BIS Quarterly Review, 2014,(3).

(一)国际金融稳定委员会(FSB)监管建议:把影子银行体系改造成为有弹性的市场化融资体系

非银金融是银行体系的一种有效补充机制,在一定程度上促进了实体经济的发展,但是,如果非银金融存在着类似商业银行的信贷行为,那就可能造成系统性风险。正如2007年至2009年金融危机期间,非银金融经营着与商业银行类似的业务,包括融资和投资的期限错配、使用杠杆手段等,成为新的系统性风险的来源。为了应对这一风险,FSB建立了以将影子银行改造成为有弹性的市场化融资体系为核心的监管框架。

FSB对影子银行的监管措施包括两个部分:一是建立一个全金融系统的监控体系,以跟踪影子银行的发展,识别可能发生的系统性风险,并在初期采取应对措施;二是FSB通过调整和推动相关政策措施以加强对于影子银行的监督和管理。

FSB对于影子银行系统性风险的监管措施主要包括五个领域:

(1)银行体系与影子银行体系之间的风险转移。2008年金融危机表明,传统商业银行体系仍然会受到影子银行体系风险的传染,为了把控好这种传染性,相应的监管举措是为商业银行与影子银行相关的出表和进表业务制定相应的指引,并将其纳入审慎监管框架下。具体措施包括:对商业银行投向基金的股权投资设置资本金要求;对于商业银行的较大风险暴露建立监管框架,避免商业银行对单一交易对手的风险暴露过大等。

(2)货币基金的流动性风险。货币基金通过参与货币市场为商业银行体系提供流动性资金支持。对于投资者来说,货币基金提供了一种类似商业银行存款的金融产品。在金融危机期间,很多货币基金发生了投资者挤兑的现象,这会极大地影响货币市场的流动性,流动性枯竭也会诱发系统性风险。为了应对这种风险,FSB提出了流动净资产价值的监管理念,即由之前对于货币资金静态净资产价值的监管要求转变为动态净资产价值的监管要求。

(3)提升证券化产品的透明度。证券化在满足实体经济融资需求和投资者风险管理需求的同时,也可能被用来规避较高的监管标准,同时证券化产品结构也降低了信息透明度,投资者很难察觉其中的资产期限错配风险和杠杆风险。危机后的很多国家性和区域性的政策性改革措施已经开始对证券化行为进行监管。巴塞尔银行监管委员会和国际证监会组织也发布了对于简单、透明、可比的证券化产品的认定标准。

(4)抑制证券融资交易中的顺周期性和其他金融稳定风险。证券融资交易包括借出和回购交易,有助于价格发现和维持二级市场的流动性。但是,证券融资交易也会在期限和流动性错配的情况下提高金融杠杆。在金融危机期间,资产支持证券的抵押回购等证券融资产品价值迅速缩水,导致产品交易市场大幅萎缩。为了应对这一风险,FSB提出了相应的政策建议,包括对提高产品透明度、监管证券融资行为、改善市场结构的一系列建议,特别是对于商业银行向非银行金融机构提供的融资产品。FSB还推出了针对其减值的监管框架。除了应对减值之外,FSB还推出了旨在提升信息透明度的相应措施,包括对全球证券融资数据的收集和处理,对金融稳定性监控和政策响应机制。

(5)评估和转移其他影子银行机构行为的系统性风险。为了应对这一风险,FSB建立了一套前瞻性的政策框架以应对影子银行体系的金融稳定性风险,并在必要时采取应对措施。这一应对措施包括对于非银行金融机构的基于金融功能的评估、应用针对金融稳定风险的政策工具、建立FSB成员之间的信息共享机制。通过关注金融功能而非法律框架,监管部门能够将监管资源集中于那些需要政策应对的影子银行中的信用中介。这种判断来自于监管部门的监管判断和对监管对象的量化风险特征。由于监管判断被纳入框架内,不同监管部门间的信息共享可以确保监管的一致性并提高对于金融机构风险评估的准确性。

(二)更加重视市场透明度的美国金融监管改革

次贷危机之前,美国金融市场也存在着大量的监管真空和监管重叠。危机前的美国金融结构也呈现出了证券化特征,各种金融机构通过证券化方式形成了非常复杂的信贷关系,但当时的监管体系的重点仍然放在存贷款业务的风险上。

在金融体系的证券化趋势中,美国形成了一个金融机构之间高度联系的,但透明度相对较低的金融体系。商业银行和系统重要性金融机构通过很长的金融链条与那些主要从事证券市场业务的非银行金融机构联系在一起,这些非银行金融机构的资金来源并不是存款业务,而是通过证券市场获得的信贷融资。这种复杂的多层次的金融体系内,单个市场或者金融机构的风险极易通过金融链条传导到其他市场或金融机构,并在传导过程中被不断放大。而且随着各种复杂的金融衍生品的出现,金融机构之间的风险分配和传递更难以被评估,特别是在场外市场中交易的金融衍生品,他们的信息更难以被完整获得。投资者很难对这些金融产品的风险和金融机构的风险承受能力进行准确评估,一旦出现风险,很容易出现市场恐慌,市场信心会瞬间崩塌。

虽然金融危机前的美国金融体系已经呈现出证券化的特征,但是美国的金融监管体系却仍然把主要的监管重点放在传统商业银行业务上,特别是存贷款资金之间的期限错配上。这就导致当美国金融体系发生危机时,监管部门缺乏足够的应对措施。而这种监管真空的存在,在一定程度上又加剧了金融体系的复杂性。因为监管的重点过于集中,金融机构为了规避监管,会通过各种金融产品设计进行监管套利,但这种复杂的金融产品往往是通过多个金融机构或金融市场之间通过产品组合达成的。资产支持商业票据市场也发展的很快,因为商业银行可以通过发行这种票据规避对于监管资本金的约束。货币市场基金可以向回购市场中的投资银行提供资金支持,而投资银行可以用这些资金来购买商业银行发行的这些证券化产品,这样,原本是在商业银行表内需要严格监管的信贷资产就转移到了当时监管环境非常宽松的非银行金融机构手中。监管套利促进了非银行金融机构的发展,这些金融机构的融资成本大幅下降,但由于这些部门的金融监管较为薄弱,金融风险快速地向这些非银行金融部门聚集,在监管部门未能意识到金融风险积聚的情况下,金融危机的祸根就这样逐渐产生。

危机之后美国金融监管体系改革的主要成果之一为《多德—弗兰克法》。为了解决监管套利的问题,《多德—弗兰克法》设立了金融稳定监督委员会,建立了宏观审慎监管框架。该监管框架需要应对金融系统内各处的风险问题,不再只针对单个金融市场的风险进行监管,而更关注金融机构与市场之间的金融风险传染。

除了关注金融体系的系统性风险之外,《多德—弗兰克法》的另一大亮点是对信息透明度的强调。在证券市场,特别是场外衍生品市场中,由于信息披露的限制,投资者很难对交易对手的风险有准确的认识。而在场内金融市场,由于信息的集中和实效性强,风险信息能较快地为投资者所获知。因此为了提高金融体系的信息透明度,《多德—弗兰克法》在新的监管框架内设置了鼓励场外衍生品向场内市场转移的种种措施,以提高衍生品市场的信息透明度,同时也加强了对于场内市场信息透明度的监管措施。此外,《多德—弗兰克法》也加强了监管机构应对偿付困境问题的能力。比如,联邦监管机构可以关闭或者清算可能会影响金融稳定的金融机构。

(三)英国FPC对金融市场信息透明度的监管建议

FPC(Financial Policy Committee)是2008年金融危机发生之后建立的新的金融监管机构。FPC会在整个金融系统内寻找可能的风险防范薄弱部位,如过大的信贷规模、过高的杠杆,以及全球金融体系中可能传递到英国金融体系内的风险等。FPC最主要的职责是通过识别和应对威胁金融稳定的风险来增强英国金融体系的弹性,其第二目标是支持政府的经济政策,以实现经济增长和充分就业。

FPC有多重政策手段来实现监管目标。如FPC有权指导调整金融体系内部分或者全部机构的资本金要求,有权向任何政府机构提交议案。此外,FPC也评估监管对象之外的潜在系统性风险。为了及时识别和应对风险,FPC也建立了相应的信息收集和检测体系。

FPC在打造监管体系上注重金融体系对经济增长的作用,强调以发展的眼光构建金融监管体系,强调金融监管体系的前瞻性,以推动金融体系的发展和功能的发挥。FPC认为只有打造有弹性的金融体系,才能达到促进经济增长的目标。除了强调金融监管的前瞻性之外,FPC还注重市场运行的维护,特别是强调监管体系并不能替代私人信用,金融监管不是对金融机构信用的背书,强调投资者对风险的自身识别能力。

FPC认为,证券化阶段的金融体系所面临的主要风险包括以下几方面:

(1)证券化金融产品的复杂性。证券化所带来的新的复杂金融产品会影响证券市场的稳定性和安全性,从而会影响商业银行融资来源的多样性和风险转移行为。

(2)信息透明度问题。中小企业信息透明度较低,会影响他们的信用评估,从而压缩他们的融资渠道。信息不对称也会阻碍其他金融市场的发展。

(3)市场流动性。一些证券市场的流动性非常脆弱,比如证券融资交易市场。

(4)顺周期性。一些场外衍生品市场和回购市场对于抵押品的监管要求可能导致金融杠杆水平的顺周期性。

此外,FPC也关注非银行金融部门提供的长期融资行为,这部分融资中流向基础设施建设和中小企业部分对于经济增长是十分重要的。但很多非银行金融部门是使用短期资金来支撑他们的长期投资需求的,这样就会使得这些金融机构有很强的顺周期性。

FPC认为,一个证券市场不发达的金融体系是十分脆弱的,它会加剧核心银行和金融架构的损失风险,不利于经济增长和社会福利。因此,FPC认为,保证证券市场中的多样性和弹性十分重要。FPC注重打造功能更完善的英国证券市场,评估信用中介是否有利于金融体系稳定性,注重维护这些证券市场的流动性弹性从而提高整个金融体系的弹性,降低抵押品市场产品带来的金融体系的顺周期性。

四、推动金融市场化,注重透明度监管 ——中国影子银行体系发展及监管改革展望

中国影子银行体系规模快速膨胀集中体现了中国现阶段传统的以商业银行为中心的金融服务提供与转型经济迫切需要金融市场提供诸多金融服务之间的矛盾。多样化金融功能需求与严格商业银行监管之间的套利空间是促成中国影子银行体系快速发展的重要原因。

首先,中国经济转型迫切需要金融市场提供更加灵活多样化的金融服务。

中国经济转型期中小企业融资需求巨大,但由于轻资产的中小企业难提供足够的抵押品而无法从商业银行获得足够的资金支持。消费型融资需求剧增也要求更加便捷灵活的金融支持。特别是“大众创业、万众创新”号召下的创新经济更加需要金融支持的灵活性、及时性。

其次,规避传统资本金监管规则成为影子银行扩张的动机。

严格的资本金监管规则,以及存款准备金的提取都使商业银行具有较强的激励通过影子银行体系规避传统贷款业务的高成本,同时获得开展新业务的高额利润。另一方面,借助于影子银行体系可以使银行信贷不必受到对特定行业的贷款限制,因此影子银行体系规模增长迅猛。

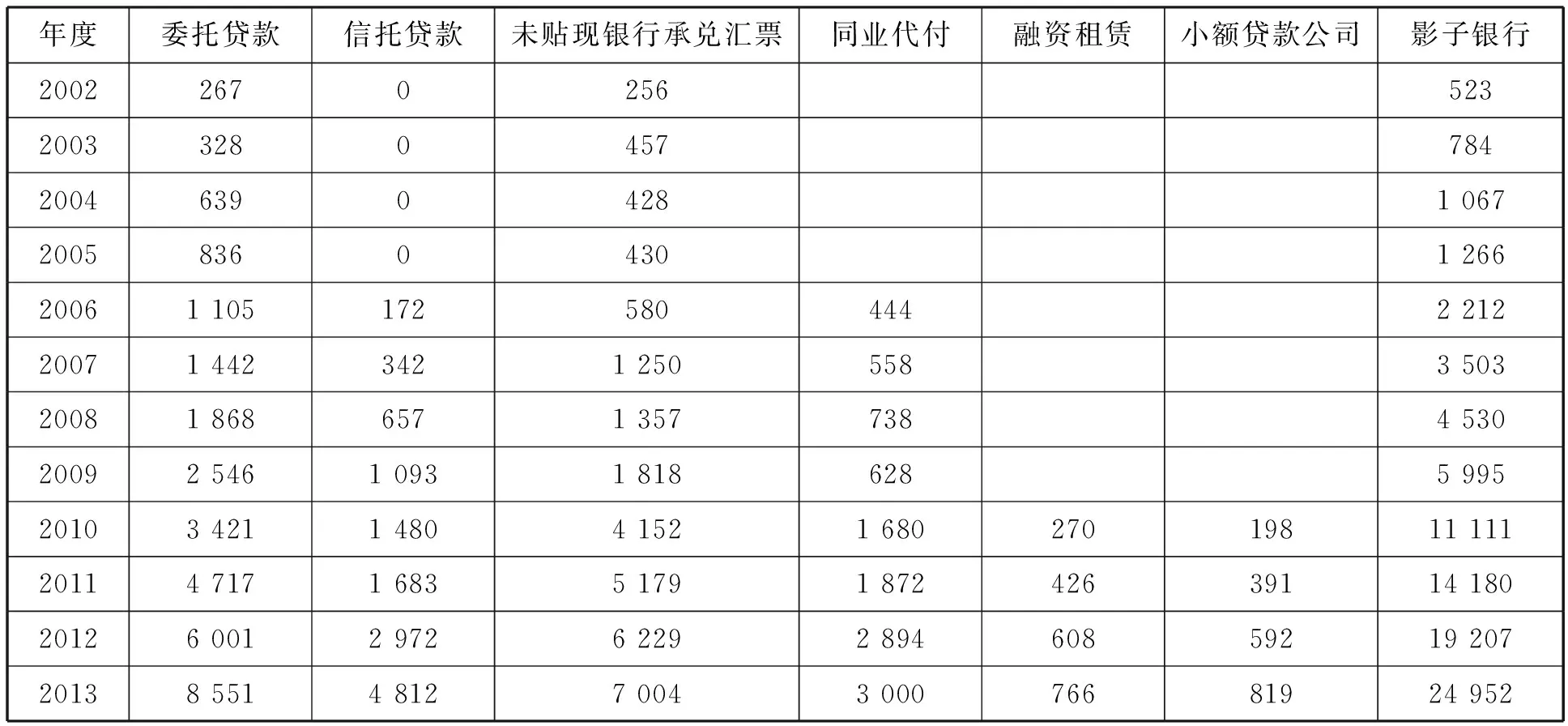

表2中国影子银行规模增长(2002—2013) 单位:亿美元

资料来源:Elliott D J, Kroeber A R, Yu Q., Shadow banking in China: A primer, General Information, 2015.

表3中国影子银行规模的估计

资料来源:Elliott D J, Kroeber A R, Yu Q., Shadow banking in China: A primer, General Information, 2015.

而就中国影子银行体系监管改革的方向来说,影子银行体系的金融监管不仅是全覆盖监管传统银行与信托公司、融资公司等非银行金融机构的金融业务,加强对包括影子银行体系在内的整个金融体系的透明度监管要求,更重要的在于大力发展金融市场,通过多种渠道的灵活金融制度安排满足多样化的金融需求。

(一)大力发展金融市场,建设多层次资本市场体系,满足多样化金融需求

无论是FSB还是FPC,在构建金融监管体系时都强调要打造富有弹性的影子银行体系,特别是FPC,明确指出了金融监管要考虑金融对于经济发展的促进功能,要满足经济发展的需要,金融监管体系的构建要结合经济发展需要,有一定的前瞻性。

首先,需要明确的是影子银行体系对于经济发展也具有显著的促进作用。影子银行能够提供一些商业银行无法或者不愿意提供的金融服务。由于我国金融体系的市场化程度和发达市场相对其绝对值仍然较低,商业银行的各项业务的开展往往受到多方面的政策限制,而随着经济的快速发展,原有的以商业银行为主导的金融体系呈现出众多的不协调,而影子银行体系恰恰提供了必要的补充。影子银行体系不会受到商业银行信贷业务所面临的规模限制、窗口指导、准备金限制、行业政策限制、信贷价格指导等多种政策约束,同时,影子银行体系在客户关系、产品定制、市场化定价方面更加灵活,能够满足市场主体日益复杂、多样化的投融资需要。正是对经济增长中不同市场主体新的投融资需求的满足,影子银行才得以不断发展壮大。

金融监管体系的构架必须要考虑经济发展对于金融功能的需求,如果忽视经济发展的金融需求,一味地抑制新金融业态,维持原有的金融结构,新的金融产品依然会通过新的监管套利方式涌现出来。与其如此,倒不如主动去打造能够满足经济增长需要的金融体系。目前世界主要经济体的金融结构都呈现出证券化的特征,这背后是经济发展阶段对于相应金融功能的需求。而我国目前的证券化发展水平相对较低,影子银行体系中证券化金融机构和产品的占比并不高,影子银行的主要业态仍然是通过信托等金融中介机构将商业银行的贷款转移到表外,其他业态形式虽然存在,但证券化业态的比重较低。这种业态较为单一的影子银行体系并不能很好地发挥金融市场所具有的多样化融资功能和风险管理功能。发达的金融市场通过多种金融产品和金融机构吸引不同风险偏好的投资者,满足被传统商业银行忽视的中小企业和高科技企业的融资需求;而金融市场的风险管理功能的实现则是投资者通过多样化的分散投资达到风险分散的目的,并通过自主选择不同风险收益特征的产品有针对性地对冲自身风险。

因此,只有建立发达的、多层次的金融市场,才能发挥金融市场独特的融资功能和风险分散功能,满足经济发展的多样化金融需求。

(二)增强金融市场的透明度监管

为了打造发达的、多层次的金融市场,金融市场的透明度监管需要进一步增强。FSB和FPC的监管框架以及美国的《多德—弗兰克法案》都强调了对于信息透明度的监管,足以表明信息透明度监管在证券化阶段的金融监管体系中的重要性。

在原有的商业银行主导型金融体系中,金融产品信息主要是在商业银行内部处理和流通,商业银行自己搜集和处理企业信息,筛选投资标的,虽然这些贷款资金来源于存款人,但是存款人实际上是投资于商业银行的,商业银行使用自身信用为存款人的投资背书。但是在金融市场中,投资者需要对自己的投资行为负责,投资者必须自己去收集和处理投资信息,被投资产品的信息披露状况就直接影响了投资者对于风险的评估状况。而证券化阶段出现的众多复杂的金融产品在信息透明度上往往是较为欠缺的,一方面这些产品大多来自商业银行或其他金融中介的信贷产品,这些金融机构在发行这些产品时可能有选择地披露产品信息,而且金融机构自身的风险敞口情况投资者也很难获知;另一方面,一些复杂的金融衍生品也使得投资者很难依靠自己去判断,只能依赖于市场中的评级机构、会计师事务所等中介机构的信息处理意见。因此,在缺乏监管机构监督的情况下,市场自身的信息披露能力是不足的,市场中信息披露的完整性和可靠性缺乏保障,投资者在无法评估风险的情况下会丧失市场信心,形成金融产品的“柠檬市场”。除了损害金融市场的正常运行之外,较低的信息透明度也使得监管机构很难去识别和检测金融体系的系统性风险状况,由于证券化阶段的金融风险具有很强的传染性,在信息透明度较低的情况下,一旦某一个金融市场出现恐慌,投资者在缺乏信息的情况下的紧急避险行为会造成整个金融市场的整体恐慌,而金融产品价格的整体下降和流动性枯竭会通过影子银行体系传导到金融体系其他部位,如果监管部门不能及时识别和应对相应的风险,很容易诱发金融体系的系统性风险。

因此,在建立发达的、多层次的金融市场,利用影子银行体系促进经济发展的同时必须增强金融市场透明度的监管,特别是影子银行体系内的金融机构与金融活动的信息透明度监管。

[1] Diamond DW, Dybvig PH. Bank runs, deposit insurance, and liquidity[J].Journal of Political Economy, 1983,(3).

[2] 吴晓求,许荣.金融市场化趋势推动着中国金融的结构性变革[J].财贸经济,2002,(9).

[3] Martin and Demirgüç-Kunt, Feyen, and Levine. Financial Development in 205 Economies, 1960 to 2010[J]. Journal of Financial Perspectives, 2013, 1(2).

[4] Bagehot, Walter, Lombard Street, Richard D. Homewood[M]. Irwin Publishers, 1973.

[5] Miller, Merton. Financial Markets and Economic Growth[J]. Journal of Applied Corporate Finance, 1998,(11).

[6] Levine, Ross. Finance and Growth: Theory and Evidence[J]. Handbook of Economic Growth, 2005,(1).

[7] Djankov, S., E. Glaeser, R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, and A. Shleifer. The New Comparative Economics[J]. Journal of Comparative Economics, 2003, (31).

[8] Shleifer, A. Understanding Regulation[J]. European Financial Management, 2005,(11).

[9] Gambacorta L, Jang Y, Tsatsaronis K. Financial structure and growth[J]. BIS Quarterly Review, 2014,(3).

[责任编辑陈翔云]

TheChallengesandCountermeasuresofFinancialSupervisionforFinancialStructureChange——InternationalExperienceandChina’sTrend

Fu Min1, Xu Rong2, Liu Chengli3

(1. Academic Journals, Renmin University of China, Beijing 100872; 2、3. School of Finance, Renmin University of China, Beijing 100872)

financial structure;shadow banking;financial regulatory

The change of financial structure has brought development on many aspects of financial function,it has also raised the challenge to enhance the financial regulatory reform. The major developed economies paid more and more attention to enhance the transparency of financial markets in the financial regulatory reform after the financial crisis. The development trend of financialization, marketization and securitization has become more and more obvious in China’s financial structure. China’s financial regulatory reform should not only pay attention to the changes in the form of risk from the bank-led regulatory to the market-led financial regulatory system, but also to meet the trend of financial marketization to actively promote the development of capital markets, while establishing the concept that financial institutions and financial market transparency both matters.

* 本文为中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目“中国企业集团内部存在相互保险机制吗”(项目号:15XNA002)的阶段性成果。作者感谢浙商银行吴楚男与中国人民大学方明浩同学提供的出色研究助理工作。

付敏,中国人民大学学术期刊社副编审;许荣(通讯作者),中国人民大学财政金融学院、保险研究所及中国财政金融政策研究中心教授;刘成立,中国人民大学财政金融学院博士生(北京 100872)。