论国防工业在产业结构升级中的作用

——从军民融合和供给侧改革视角的考察

论国防工业在产业结构升级中的作用

——从军民融合和供给侧改革视角的考察

申晓勇

军民融合;国防工业;产业结构升级

国防工业作为国家战略性产业,是国防现代化建设中武器装备发展的前提和基石;同时,国防工业又是国家先进制造业的重要组成部分和科技创新体系的重要力量。新中国重点建设国防工业深刻影响大国独立工业体系的形成,国防工业纵深布局有利于区域经济的均衡发展。改革开放后,国防工业军民结合推动经济建设和国防建设协调发展;进入新世纪,国防工业与民用工业由体系结合向系统融合转变。当前,在供给侧结构性改革推动下,加快军民融合深度发展,强化国防工业对产业结构升级的拉动作用。

中国是发展中大国,改革开放为其由大向强的发展创造了巨大战略机遇。三十多年来,中国经济保持高速稳定增长,2010年成为世界第二大经济体,与此同时,军事、科技、软实力持续增强,国际地位发生显著变化,在国际事务中的作用和影响力大幅提升。但另一方面,伴随着发展壮大的步伐加快,中国面临的外部压力和风险挑战也急剧增多,美国由于担心中国在亚太取得战略优势,在政治、经济、军事方面强化对中国的防范和牵制,以确保并强化在亚太的军事存在;中国与周边国家存在的领土与海洋权益争议加剧;台湾问题悬而未决,中国还没有最终实现国家统一。上述不稳定因素与美国遏制中国的亚太战略交织在一起,使我们面临的战略风险不断上升。出于维护国家统一、领土完整和不断拓展的发展利益,我国必须大幅提升军力和干预能力,加快建设与我国国际地位相称、同国家安全和发展利益相适应的巩固的国防和强大的军队。强国必须强国防,强军必须强军工,这对我国国防工业的快速发展提出了相应战略需求。

从经济发展维度来看,改革开放以来,中国经济一直是“跟跑者”,利用后发优势,通过模仿和购买等方式实现技术进步和经济增长,面对经济发展进入调整转型的新常态,我国要跨越“中等收入陷阱”,必须从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。国防工业是国家先进制造业的重要组成部分和科技创新体系的重要力量,在技术创新和产业结构升级中作用突出。党的十八大提出坚持走中国特色军民融合式发展路子;十八届三中全会明确指出推动军民融合深度发展;十八届五中全会强调要形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局。2016年3月,军民融合发展上升为国家战略。2017年1月,成立中央军民融合发展委员会,加强对军民融合发展的集中统一领导,在顶层设计和战略筹划上推动军民融合深度发展。国防工业科研生产领域是军民融合的重点,2017年3月,习近平总书记出席十二届全国人大五次会议解放军代表团全体会议时指出,做好国防科技民用转化这篇大文章,发挥国防科技转化运用最大效益,形成多维一体、协同推进、跨越发展的新兴领域融合发展布局。加强对军民融合发展的集中统一领导。2017年6月20日,召开中央军民融合发展委员会第一次全体会议,习近平总书记强调,突出问题导向,强化顶层设计,加强需求统合,统筹增量存量,同步推进体制和机制改革、体系和要素融合、制度和标准建设,加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局,逐步构建军民一体化的国家战略体系和能力。[1]

一、新中国成立以来国防工业建设与经济发展联系日益密切

国防工业作为国家战略性产业,是国防建设中武器装备研制生产的前提和基石,国防工业为保障国家安全提供坚实物质基础的同时,还集中体现了国家的科技实力、经济实力,是国际政治地位的重要标志,也是进入世界大国俱乐部的重要门槛。为获得优势战略地位,大国竞相推动尖端武器装备的研制和生产,大国博弈决定了很难从外部获得深刻影响军事力量对比乃至国际政治格局的战略武器和军事核心技术,国防的强大是花钱买不来的。大国只有建立自己独立的国防工业体系,才能避免受制于人,国防工业是“国之重器”。同时,国防工业产业关联性强,与经济发展联系密切,军工建设会带动上下游一系列产业部门的扩张,尤其会影响重工业的发展;国防工业又是技术密集型产业,通过技术“溢出效应”能够深刻影响一个国家的技术能力和技术水平,在近现代科技发展史上,有很多重大技术成果得益于军事工业和为军事目的服务的生产和研发。

近代中国羸弱不堪屡遭列强欺凌,新中国成立后,国际战略环境复杂,以美国为首的西方国家对中国进行封锁、遏制,落后挨打的历史境遇尤其是现实严峻的安全环境对新中国国防工业的发展提出了迫切要求。新中国成立伊始,国防工业即成为建设重点,苏联援建的156项工程,实际执行150项,航空、兵器、无线电、造船等国防军工项目有44个,占总援建项目数量近30%。[2]国防工业产业链长,与冶金、机械加工、化工、电子等工业部门联系密切,新中国重点建设国防工业引致了通过进口替代优先发展重工业,极大促进了大国独立工业体系的形成。“三线”建设时期,我国国防工业重点布局西部腹地,以国防军工为重心的后方战略基地建设带动了西部交通、能源、原材料、机械工业等部门的快速发展,使西部形成一个以重工业为主体、门类齐全、生产与科研相结合的现代工业基本框架,改善了大国工业的畸形分布与经济资源配置的失衡。十一届三中全会后,党和国家确定以经济建设为中心,邓小平指出,应充分利用国防工业设备好、技术力量雄厚的优势,大力发展民品生产,实行“军民结合,平战结合,军品优先,以民养军”。[3](P278)国防工业从经济建设大局出发,进行产业结构和生产能力调整,从单一军品型向军民结合型转变,将绝大部分生产能力转向民品生产,尤其是民用机电产品,缓解了国民经济发展的短缺。进入20世纪90年代,我国国内市场供求格局发生重大变化,由之前的短缺转向相对过剩,军工企业民品生产遇到激烈的市场竞争,在新形势下进行调整转型,重点发展能够发挥军工技术优势的民品主导产业。

20世纪90年代中后期,随着世界新军事变革的深入进行和西方军事干涉主义的抬头,我国的外部安全环境发生深刻变化,加快发展信息化高技术武器装备成为战略重点,江泽民提出国防工业建设“军民结合、寓军于民”[4](P1069)的指导思想,要求将整个国防工业基础寓于民用工业发展基础之中,在全社会范围内整合、优化资源,提高创新能力和生产技术水平。进入新世纪新阶段,为适应我国经济社会发展新形势,在充分利用经济社会发展成果加快国防工业和军队现代化建设的同时,也注重发挥军工科技对经济社会发展的拉动作用,将国防建设融入经济社会发展之中,胡锦涛在党的十七大报告中,从国家安全和发展战略全局的高度,强调“走出一条中国特色军民融合式发展路子”。[5](P33)党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央在治国理政、建军治军实践中,总结历史经验顺应时代发展,从兴国、强军的战略高度,强调指出“要继续把军民融合发展这篇大文章做实,加快形成军民深度融合发展格局,切实打造军民融合的龙头工程、精品工程,为实现中国梦强军梦作出新的更大的贡献。”[6]

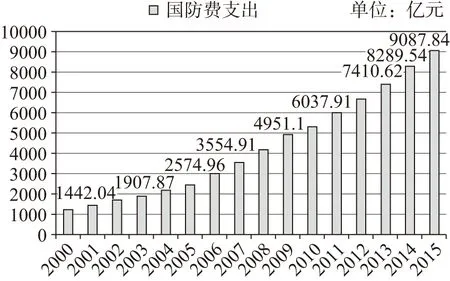

新世纪以来,我国以改革开放取得的巨大经济成就为依托,持续加大军费投入,国防开支恢复正常性的增长,2014年,我国军费支出为8 289.54亿元,位居世界排名第二,2015年为9 087.84亿元,仍处于世界第二。我国军费的持续增长与经济规模和经济实力是匹配的,军费占国内生产总值的比例为1.3%左右,美国、英国、法国、德国和俄罗斯等世界主要国家,冷战结束后军费占GDP的比例保持在2%—4%之间。

图1 2000—2015年我国国防费支出

资料来源:根据中华人民共和国国家统计局编订的2001—2016年《中国统计年鉴》。

我国国防费支出主要包括武器装备费、训练维持费和人员生活费,各部分基本占总支出的1/3,[7]国防开支持续增加,在推动武器装备科研生产快速发展的同时,在市场对资源配置发挥越来越大作用的开放经济条件下,也促进了经济结构的调整。国防工业具有较强的产业关联度,在军民融合战略推动下,趋于开放的产业链使国防军工的快速发展带动相关民用经济的上下游实现相应规模扩张,国防投资在国民经济中产生投资乘数效应。进入新世纪,国防工业建设与消费结构升级、装备制造业发展、基础设施建设和城镇化进程提速等因素共同推动我国产业结构呈现重工业化。

鼓励和支持民口企业参加国防建设尤其是军工建设,是推动军民融合发展的重要内容。2007年3月,国防科工委发布《关于大力发展国防科技工业民用产业的指导意见》和《关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见》,鼓励和支持民口企业和资源参与国防工业建设;2010年5月,工业和信息化部与总装备部联合颁布了《武器装备科研生产许可实施办法》,进一步规范民口企业和资源参与武器装备科研生产和任务竞争。随后,国务院、中央军委也联合发布《关于建立和完善军民结合、寓军于民武器装备科研生产体系的若干意见》,明确提出为各类企事业单位参与武器装备科研生产创造条件。“十二五”期间,民口企业参与武器装备科研生产的深度和广度不断增加,已占到军品科研生产许可证单位总数的2/3,其中,民营企业达1 000多家,占许可单位总数的2/5以上,民口民营企业参与武器装备科研生产的层次也不断提升。[8]“民参军”数量和层次的提升,促进了国防军工快速发展,也推动了重点产业的调整振兴,有利于经济结构转型升级。

二、军民融合科技创新与军工民品产业发展 推动产业结构升级和经济增长方式的转变

新世纪以来,我国国防工业立足于军事需求和经济发展的现实需要,在卫星应用、空间科学、核电与核应用、航空、舰船、电子、化工等领域加强基础性、前沿性创新,军民融合科技创新成果不断涌现,促进了国家技术创新和整体技术进步。载人航天工程空间技术成果运用到新材料、新能源、计算机、生物技术、精密制造等领域有2 000多项;[9]蛟龙号载人深潜项目申请发明专利19项,实用新型专利15项;[10]核工业自主研发百万千瓦级压水堆核电站,实验快堆工程取得150多项创新成果;电子工业近十年来获得8项国家科技进步特等奖,11项国家科技进步一等奖,40项国家科技进步二等奖,同时,还获得9项国防科技进步特等奖、76项一等奖。[11]

军工民品产业也获得长足发展,推动了产业结构优化升级。国防工业军民融合产业结构中,具有鲜明军工特色和军民两用特性的民品主导产业,技术密集度高、产业关联性强,是军工民品发展的战略重点,与此同时,市场空间大、竞争力强的优势民品是重点开发和拓展的领域。新世纪以来,国防工业加快主导民品和优势民品的研制开发,在突破关键技术的基础上,注重开拓市场,扩大产业规模,提高主导民品和优势民品在整个军工民品产业中的比重,在推动我国产业结构升级方面发挥了重要作用。

核工业和船舶制造业的军民通用型主导产业规模化发展态势良好,核电实现了自主化、系列化、规模化发展,目前建成运行的核电机组22台,总装机容量2 010万千瓦,在建机组26台,规模2 800万千瓦,我国成为世界核电在建规模最大的国家。[12]同时,我国还成功研发具有自主知识产权的“华龙一号”三代核电技术,并将在国内外投入产业化应用,核电“走出去”战略取得重要突破。核能配套工程建设稳步推进,形成与核电相配套的核燃料生产体系,并实现技术升级。此外,还积极发展同位素及其制品、辐照加工产品和服务、射线应用仪器设备等核技术应用产业,培育形成一批效益显著的骨干企业。船舶工业在军民融合产业中地位突出,是国内高加工工业中为数不多的具有相当国际竞争力的产业。2016年,我国造船三大指标市场份额总体保持世界领先,造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的35.6%、65.2%和43.9%,新接订单和手持订单均居世界第一,完工量居第二。[13]我国造船业已具备制造、维修大型船舶的能力,并在高技术船舶承造方面取得突破,成功建造液化天然气船(LNG)、大型液化气体运输船(VLGC)、浮式生产储油船(FPSO)、万箱级集装箱船和深水半潜式钻井平台等一大批高技术高附加值船舶和海洋工程产品。船舶工业的快速发展提升了我国大型技术装备研发、制造、集成与基础工业的技术水平,优化了国民经济产业结构。

兵器工业和电子工业民品产业规模增速加快,重点民品市场竞争能力明显提高。兵器工业利用军品技术和资源优势,开发重型汽车、矿用车、铁路车辆、汽车零部件、工程机械、硝化棉、TDI、MDI、红外、微光、光伏发电等一批具有军工高技术背景的优势民品,建立起以重型装备与车辆、特种化工与石油化工、光电信息三大军民结合高新技术产业为核心的民品发展新体系,其中,石化与特种化工近年来发展较快。总体上,兵器工业军品和民品的比例达到3︰7,民品的利润贡献率已经超过了50%。[14]与此同时,电子工业已初步形成三大集群产业和五大产业板块,即“电子信息产品与装备制造”、“行业信息化应用系统工程”和“现代信息服务”产业聚集群以及安全电子、能源电子、软件与信息服务、电子制造设备与仪器仪表、新型元器件等产业板块,信息安全产业已形成具有自主知识产权的信息安全产品线和服务模式,多项产品为国内首创并达到国际领先水平,覆盖主流安全技术和产品市场;测试仪器技术开发也取得群体性突破;核心元器件实现自主可控;孵化养殖自动化设备继续保持国内行业第一;消防报警产品也实现连续高速增长,经济效益显著。[11]

航空工业和航天工业作为高端装备制造业,技术先进,产业化潜力大。航空工业在支线飞机、通用飞机等民用航空方面取得重要进展,研制生产新舟系列涡桨支线飞机,并成功研制运12F通用飞机和AC312民用直升机,C919大型客机于2017年5月成功首飞,新型喷气支线ARJ21客机已交付并正式进入市场运营;同时,航空工业积极参与国际重大航空项目开发,航空零部件转包生产业务稳步发展,逐步融入国际航空工业大循环。航空工业还加大对传统民品产业改造,汽车、摩托车整车和零部件等优势民品向规模化运营迈进。此外,以航空技术为基础开发的高技术产品发展迅速,R0110重型燃气轮机研制成功,使我国在国防、重工业领域的动力装置不再完全依赖进口。与此同时,航天工业形成宇航业务和航天技术应用两大军民融合产业板块,宇航业务领域实现了军用卫星、民用卫星、国际商业卫星基于相同资源设计、研制、生产制造和运营维护全链路环节的融合和共享;航天技术应用产业也形成一定规模,经济总量不断攀升,主要涵盖卫星应用、电子信息、高端装备三大业务板块及四条产业链,北斗卫星导航系统建设取得突破性进展,卫星应用产业成为我国高新技术产业的重要组成部分,航天装备体系建设也初具规模,填补了多项技术能力空白。国防工业上述领域科技创新成果的涌现和军民融合产业的发展,推动了我国装备制造业的转型升级和战略性新兴产业的快速发展。

三、军民融合产业集聚化发展带动区域经济结构调整和产业优化升级

作为国民经济的重要组成部分,国防工业有着明显的资源和技术优势,对于提升区域经济发展水平和竞争力具有重要意义。高技术产业集群化发展是调整产业结构和优化产业布局的必然选择,产业集群的竞争优势主要来自于外部经济、报酬递增、创新环境和知识“溢出效应”,军民结合高技术融合到地方产业集群中,能产生连续滚动的集群效应和规模效益。建设和发展军民结合产业基地,成为加快区域产业优化升级的重要途径,也是推动军工经济与地方经济融合的重要抓手。2009年,军民结合产业集聚化发展以工业园区为载体开始起步,呈现快速发展的势头。

2010年,以军民结合为主导产业的示范基地有8家,覆盖陕西、内蒙古、湖北、湖南、四川、贵州6省区,基地加强军转民、民参军以及军民两用技术开发,军民结合产业领域持续增加,规模不断扩大。8家军民结合产业示范基地2010年完成工业总产值2 162.9亿元,平均销售收入达272.6亿元,同比增长24.6%;工业增加值达到639.3亿元,比上年同期增长24%;8家基地实现利润总额85.5亿元,同比增长38.1%;年产值亿元以上企业由2009年的161家增加到218家;进出口总额达到37.9亿美元,同比增长39.3%,有力带动了区域经济结构调整和产业优化升级。[15]2011年,全国19家军民结合产业示范基地,以国家战略性需求和区域经济发展为重点,充分发挥军工高技术优势,积极推动航空、航天、民爆器材等传统领域军民结合产业发展的同时,注重引导节能环保、新材料、新能源、电子信息、高端装备制造等领域军民结合关联产业加快发展。19家军民结合产业示范基地实现工业总产值9 171.6亿元,同比增长28.3%;年产值亿元以上的企业增加到628家,平均每个示范基地33家,产业集群效应显著增强,推动了地区产业结构调整和经济发展方式转变。[16]

党的十八大之后,军民结合产业示范基地保持稳定增长的同时,科技创新能力明显增强,在促进军民结合产业集聚化规模化发展、推动军工经济与地方经济融合中发挥着越来越重要的作用。2013年,示范基地不断加大创新体系建设,创新能力进一步提升,黑龙江哈尔滨经济技术开发区示范基地与法国联合成功研制直升机新型涡轴发动机WZ16/Ardiden 3C,湖北襄阳樊城区示范基地研发的直升机内饰集成系统达到国际领先水平。军民结合产业示范基地还加快军工技术资源向民用领域转移,促进军工经济与地方经济融合,贵阳经济技术开发区示范基地的军工企业先后开发出汽车零部件、石油采场物联网设备、汽车安全气囊、LED防爆矿灯、电动轮椅等多种高科技民用产品,汽车零部件产业形成近40亿元的市场规模;安徽芜湖高新区示范基地通过将先进的军工技术向民用领域转化,在球墨铸铁管、大型铸锻件等领域取得重大进展;陕西西安航天产业示范基地的“汽车自动变速器电磁阀”技术成功实现产业化,打破了国外的技术封锁和市场垄断,降低了我国汽车行业对国外技术的依赖度和零部件采购成本。与此同时,示范基地积极构建军民需求信息、军民两用技术成果转化、军民融合项目投融资等服务平台,逐步建立健全军民融合公共服务体系,积极推进军民两用技术的开发和转化。

从2014年到2016年,我国军民融合产业基地发展步伐加快,建设军民融合产业基地,成为推动军民两用技术产业化的重要手段,各地分批设立上百个省、市级军民结合产业园区,同时,军民结合产业示范基地实现较快发展。2014年,哈尔滨经济技术开发区、四川绵阳科技城2家基地工业总产值均超过2 000亿元;宁波鄞州区、重庆两江新区工业开发区、重庆璧山工业园3家基地工业总产值都超过1 000亿元;河南洛阳涧西区、内蒙古包头青山区、军民结合·四川广元、湖南平江工业园区、昆明经济技术开发区、安徽芜湖高新技术产业开发区、贵阳经济技术开发区和辽宁铁岭经济开发区8家基地工业总产值均超过500亿元。2015年,全国32家军民融合产业基地工业总产值超过2万亿元。2016年,产业示范基地积极推动企业技术进步和品牌建设,形成了一批在行业内处于领先水平的骨干企业和技术产品,在民用航天领域,陕西西安市航天基地拥有长征系列运载火箭、天宫太空舱系统、神舟飞船系统等国际知名品牌;在工程机械及机械制造领域,内蒙古包头青山区拥有知名企业中国兵器内蒙古第一机械集团有限公司、内蒙古北方重工业集团有限公司,贵阳经济技术开发区创建了工程特种车辆及零配件全国知名品牌,重庆璧山工业园拥有嘉陵摩托车、大江汽油机等知名产品;在电子信息产业领域,四川绵阳科技城拥有长虹、九州等知名品牌,贵阳经济技术开发区拥有海信电视名牌产品。此外,绵阳科技城还有利尔化学等高新技术农化企业。军民融合产业基地在推动国防建设与地方经济协同发展、推动产业结构调整和优化升级方面发挥了重要作用。

四、供给侧改革背景下国防工业军民融合深度发展推动产业结构升级的对策建议

新中国成立60多年来,国防工业对产业结构升级和技术进步产生了重要影响,在前30年当中,囿于当时的外部安全环境以及深受苏联模式的影响,中央虽提出国防工业建设军民两用,但实践中还是以军为主、重军轻民。尽管如此,重点建设国防工业引致了重工业的优先发展,推动了新中国独立工业体系的形成,同时,国防工业在西部纵深布局促进了大国区域经济发展的均衡发展。改革开放后,国防工业走军民结合型发展道路,促进了国防建设和经济建设的协调发展。进入新世纪,国防工业与民用工业由体系结合向系统融合转变,军转民、民参军,推动了产业结构调整和优化升级。当前,我国经济发展进入新常态,推进供给侧结构性改革,加快技术创新和产业转型升级,扩大有效和中高端供给,是适应综合国力竞争新形势的主动选择,也是整个“十三五”时期的发展战略重点。国防工业企业是我国国有经济的重要组成部分,集聚全国工业先进生产力系统中的技术、装备、资本、人才、信息等诸多高水平创新要素,已经构成以技术优良、装备先进、人才一流、产品优质的供给侧优势。当前和今后一段时期是军民融合的战略机遇期,也是由初步军民融合向深度融合过渡并实现跨越发展的关键阶段,要加快形成多维一体、协同推进、跨越发展的新兴领域军民融合发展格局,催生新质力量和增长点,加快形成有利于产业升级的新技术、新产品和新业态,推动我国社会生产力水平实现整体跃升,需要着重在以下几个方面发力:

第一,加快建立军民融合创新体系,统筹重点领域并优化制度环境。把军民融合发展战略和创新驱动发展战略有机结合,加快建立军民融合创新体系,培育先行先试的创新示范载体,拓展新空间,探索新思路。同时,统筹重点领域,海洋、太空、网络空间、生物、新能源等领域军民共用性强,在筹划设计、组织实施、成果使用全过程深入贯彻军民融合理念和要求,解决好突出问题。强化资源整合力度,盘活用好存量资源,优化配置增量资源,推动军民科技基础要素融合,充分发挥国防工业系统高科技资源的作用,建立和完善军民科技资源开放共享服务平台;加快建立国家标准、军用标准和行业标准协调互补的标准体系,实现资源要素在军地之间转移顺畅高效。还要优化军民融合发展的制度环境,加快调整完善市场准入制度,加强跨行业、跨领域和跨所有制的协作和联合,鼓励多元化的投入形式,从政策导向上鼓励更多符合条件的企业、人才、技术、资本、服务等在军民融合发展当中发挥更大作用,加快建设综合集成、优势互补的军民协同创新体系。

第二,加强军民共性关键技术研究,推动我国从制造大国向制造强国转变。从当今世界科学技术发展趋势和新军事变革需求来看,高新技术军民相互转移特征凸显,选择一批对武器装备发展、行业技术进步和经济建设有重大推动作用、有自主知识产权、预期经济效益显著的军民共性关键技术,作为国家科技和国防科技投资项目的主要牵引方向,对促进我国制造业平稳增长、转型升级和效益回升意义重大。制造业是实体经济的主体,是科技创新的主战场,是供给侧结构型改革的重点区域,坚持战略和前沿导向,以军民两用技术尤其是共性关键技术为抓手,包括新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、生物医药、智能制造等领域核心技术,持续推进技术改造升级,重点突破一批高端装备短板;推动重点新材料研发和应用重大工程启动实施,攻克一批基础零部件、工艺和材料;推进制造业与互联网融合发展,加快实施智能制造工程,大力发展个性化定制、柔性化生产和服务型制造,加快“中国制造2025”实施,推动我国从制造大国向制造强国转变。

第三,健全军工科技转化知识产权制度,完善信息交流和中介服务体系。推动军工科技转化为民用的前提和基础,是建立健全军工科技成果转化的知识产权保护措施,明确科技成果产权的归属与分享,对不涉及国家安全和机密的国防专利,及时进行解密或脱密处理,建立稳定的国防专利转让、许可和补偿定价机制。同时,建立并完善固定、畅通的信息交换沟通渠道和共享机制,依托政府和军队信息网络基础设施,建设军民融合科技资源信息服务平台,拓宽信息沟通渠道,缓解军民信息不对称等问题;借助“互联网+”,拓展军工科技成果转化和交流渠道,通过在线技术交易模式精准对接市场需求与军民融合协同创新成果,形成“互联网+军民融合协同创新成果产业化服务模式”。还需建立和完善中介机构体系,发挥服务、协调和沟通功能,通过专业的技术中介机构,深入分析军民两用科技成果的技术优势、市场潜力等重要信息,使投资方清楚技术成果的市场前景,并可委托中介组织对涉及保密、质量等方面要求的军民技术合作,进行教育培训和资质认证。

第四,围绕国家“一带一路”战略,加快军工科技资源富集区军民融合产业基地建设。“一带一路”建设是我国在新的历史条件下实行全方位对外开放的重大举措,西部是我国国防科技资源富集区域,国防工业作为我国的高端装备制造业,技术先进,产业拉动性强,使西部在“一带一路”尤其是丝绸之路经济带建设中具有明显的区位优势,也使率先“走出去”成为可能。紧密结合国家“一带一路”战略的实施,在西部加快军民融合产业基地建设,积极吸收国内外的发展经验,创新运行模式和管理机制,突出军工特色和区域比较优势,加强在规划对接、科技协同、资源共享、产业发展等方面的军地合作,丰富、完善军民产业集聚形式和途径;同时,发挥独特的区位优势和向西开放的桥梁纽带作用,协调并推进国际间的多边、双边合作,务实推进项目合作,形成丝绸之路经济带上重要的军民融合高端装备产业基地,真正发挥创新引领和产业支撑作用,形成以产业链为主导的对区域经济和国防经济具有带动作用的军民融合产业集群,推动产业结构升级和经济增长方式的转变。

[1] 新华社. 习近平主持召开中央军民融合发展委员会第一次全体会议[EB/OL].人民网,http://politics.people.com.cn/n1/2017/0620/c1024-29351811.html.

[2] 申晓勇,武力.中国国防工业与经济发展互动研究(1949—2016)[J].中国经济史研究,2016,(5).

[3] 十四大以来重要文献选编(上)[C].北京:人民出版社,1996.

[4] 十六大以来重要文献选编(中)[C].北京:中央文献出版社,2006.

[5] 十七大以来重要文献选编(上)[C].北京:中央文献出版社,2009.

[6] 加快形成军民深度融合发展格局 为实现中国梦强军梦作出新的更大的贡献[N].人民日报,2016-10-20.

[7] 中华人民共和国国务院新闻办公室.2010年中国的国防[EB/OL].中华人民共和国国史网,http://www.hprc.org.cn/gsyj/gfs/gfbps/201202/t20120202_178952_8.

[8] 龙红山.用市场化机制推动军民融合深度发展[J].中国军转民,2016,(8).

[9] 蒋建科.航天科技呼唤太空经济[N].人民日报,2012-06-18.

[10] 本刊评论员.勇担历史重任 深化体制改革 大力推进战略性高技术创新跨越发展[J].国防科技工业,2012,(9).

[11] 本刊编辑部.中国电科谱写改革发展新篇章——国防科技工业“十二五成就系列报道之六”[J].中国军转民,2016,(7).

[12] 本刊编辑部.努力建设核工业强国——国防科技工业“十二五”成就系列报道之三[J].中国军转民,2016,(3).

[13] 装备工业司.2016年我国造船三大指标国际市场份额总体保持领先产业 集中度进一步提高[EB/OL].中华人民共和国工业和信息化部网,http://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146402/n1146455/c5469440/content.html.

[14] 本刊编辑部.中国兵器工业的春天——国防科技工业“十二五成就系列报道之四”[J].中国军转民,2016,(4).

[15] 工业和信息化部.国家新型工业化产业示范基地发展报告之八——军民结合·示范基地发展情况[EB/OL].中华人民共和国工业和信息化部网,http://sfjd.miit.gov.cn/InfoAction!showDetail.action?info.infoId=95§ionId=FXBG.

[16] 规划司.国家新型工业化产业示范基地发展报告系列之十——军民结合产业发展情况[EB/OL].中华人民共和国工业和信息化部网,http://sfjd.miit.gov.cn/InfoAction!showDetail.action?info.infoId=1258§ionId=FXBG.

[责任编辑李文苓]

OntheRoleofNationalDefenseIndustryintheAdjustmentandUpgradingofIndustrialStructure——FromthePerspectiveofCivilandMilitaryIndustryIntegrationandReformofSupplySide

Shen Xiaoyong

(School of Marxism Studies, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081)

civil military integration; national defense industry; upgrading of industrial structure

National defense industry, as a strategic industry of the state, is the prerequisite and foundation for the development of weaponry in the modernization of national defense. At the same time the national defense industry is an important component of the advanced manufacturing industry and an important force in the scientific and technological innovation system. The construction of national defense industry in New China has profoundly affected the formation of the independent industrial system. The deep layout of the national defense industry is conducive to the balanced development of the regional economy. In the new century, the national defense industry and civil industry will change from system to system combination to the system integration. At present under the impetus of structural reform in the supply side, we should accelerate the development of civil and military integration, and strengthen the pulling role of the national defense industry in upgrading the industrial structure.

申晓勇,北京理工大学马克思主义学院讲师,经济学博士(北京100081)。