翻譯、編譯還是原創?

——圍繞《上海——冒險家的樂園》的是是非非

□ 祝淳翔

十里洋場舊上海,於二十世紀三十年代中後期躋身世界第五大城市。這個華洋雜處、紙醉金迷的大都市,外表光鮮,内裏卻藏污納垢,被旅行作家約翰·根室(John Gunther,1901—1970)蔑稱爲“中國顔面上的政治潰瘍”,是斯諾口中的“亞洲所多瑪與蛾摩拉”。不過這些綽號流傳不廣,都無法與“冒險家樂園”相比肩,後者沿用至今,早已成爲舊上海的代名詞。那膾炙人口的綽號,緣自1937年愛狄密勒著、阿雪譯《上海——冒險家的樂園》一書,該書通過一個諢名“智多星”、化名史東萊爵士的自白,揭露混跡於上海的世界各地形形色色的冒險家們,以愛情、友誼、宗教、信義等爲名,行罔顧法律、盜取不義之財之實。

圍繞此書,有着重重謎團。例如譯者阿雪是誰,就不易知曉。翻閲“筆名大王”陳玉堂《中國近現代人物名號大辭典》,亦無從索解。近得友人相贈倪墨炎先生的新書《現代文壇隨拾》(上海書店出版社2013年版),其中收有短文《〈上海——冒險家的樂園〉的幾種版本》,才算有了大致的瞭解。倪文寫於1982年,正值《冒險家的樂園》由上海文化出版社重出新版之際。倪先生説,此書是基於真實材料的報告文學,於1937年春夏之交同時出版英文版和漢譯本,中文版由包玉珂編譯。由於該書指名道姓,切中時弊,竟“使中外反動派大爲震恐。他們立即查禁此書”。倪文還介紹多種盜印本,並指出正版書的版本異同: 如1937年初版時有弁言、序和獻詞,1956年上海文化出版社改新版,文字略作修改,删去了獻詞,並增新版前言(按: 應爲“新一版前記”),首次公布了編譯經過。1982年版則又删除了弁言和前記。(如仔細比勘,1956年新版將原有第一章調整爲楔子,並恢復了初譯本爲避免糾紛而隱掉的名號,諸如愛斯爵士即沙遜,L調查團即李頓調查團,CK和尚即照空之類;調整了個别陳舊的譯法,使行文更平順等等)

多年後,倪墨炎另撰《一位正直的知識分子——記翻譯家包玉珂》(《文匯報》1991年12月4日)除提供更多包氏生平事蹟,還首次披露文革前的出書檔案中關於《樂園》版權糾紛處理的案卷(具體來説是1957—1959年),並認定是一樁冤案。説有一個北京的V先生,是當年的經手人,他據某記者的未刊文章,寫了“包玉珂盜竊版權”的揭發材料,寄到上海。V揭發説包並非編譯者,而是翻譯者:“原著者把英譯稿交給我,委託我找人譯成中文,並接洽出版。”“包玉珂的中譯稿交給我後,由我加以修改和潤飾,交生活書店出版。”至於稿費,已按翻譯費從優給付。——V先生又是誰?

正當翻譯抑或編譯的争議僵持不下之際,哪知一波未平,一波又起。1992年老作家秦瘦鷗撰文《想起了〈上海——冒險家的樂園〉》(《書海知音》1992年),發出了第三種聲音。秦老説1956年他加入上海文化出版社,在積稿中發現《樂園》的修改本和包玉珂的來信。“讀了他的信才知道當時他是上海師範學院中文系的教授,而且應該説是《上海——冒險家的樂園》的真正的作者”,“限於環境他不得不隱過了自己的真名實姓,而假借一個外國人的名字作爲原著者,同時以筆名阿雪作爲譯者”。至於筆名阿雪,秦先生聽上師大幾位教授談及,包玉珂用了夫人大名中的一個字。

真的如此麼?我們知道,非常之事,應有非常之證據。可支持秦老觀點的關鍵證據,即包玉珂來信,未曾附文公布,這無論如何終究是一樁憾事。

即便没有出示證據,但秦瘦鷗的見解,還是得到了一些人的認可。文史作家費在山首先認定其真,並發文於1997年3月1日《文匯讀書週報》。費氏爲表慎重,曾寫信請教秦老,得其回信稱“如認爲需要的話,盡可隨意加以摘引,我決無異義”。另外,包玉珂祖籍菱湖,此地舊屬吴興,今歸南潯。今人編著《南潯人與上海》(浙江攝影出版社2005年版)時,也提到了包玉珂。編者亦引費在山及秦瘦鷗之文,斷定該書的真正作者即包玉珂。

那麼在1956年上海文化版“新一版前記”裏,包玉珂本人究竟是如何表述的呢?審讀之下,儘管措辭含糊不清,可包從没説自己是作者:“有一天,商務編譯所的主持人韋愨先生問我,某領事館職員有這樣一部材料,可願意抽出一些時間來,把它譯寫成中文?”“我少年氣盛,當時也不加思考,就一口答應了下來。”“把原材料略加整理後,就憑着自己的一知半解,半譯半寫,弄出了這本三不像的東西: 説它是譯文,但與原材料有很多徑庭之處;説它是創作,可是大部分不是自出機杼;材料是現成的,而看法卻是另加的。此外對於印行的英文本,我也只幫了一點兒最小的小忙,根本説不上什麼。”至於筆名阿雪,包先生説原來署作珂雪,珂是自己,雪則來自一位朋友的名字,“寓有留念的性質”。這需要留念的朋友,是其夫人?

原來,V先生即韋愨,1932年起任商務印書館編審部主任,上海解放初期任副市長兼文管會副主任。1957年,韋愨任教育部副部長,並兼領文字改革,忙於設計中文拼音方案。

綜合上述敍述,整件事已形同謎案。照韋愨説,中文版經包玉珂翻譯後,經韋本人親手修飾加工。倪墨炎及包玉珂的公開説法,中文版由包編譯。而如按秦瘦鷗(基於包玉珂私信),中文版和英文版都由包一人包辦。

回過頭再説倪墨炎。費在山的文章,引起了倪氏的注意,於是又著《包玉珂是〈上海——冒險家樂園〉的編譯者》(《文匯讀書週報》1997年5月3日),駁斥稱:“所謂《上海——冒險家的樂園》的原作者和翻譯者都是包玉珂一人的神奇故事,是秦瘦鷗發揮小説家的專長——憑想像虚構的。”這很有點因人廢言的味道。而倪氏反駁的依據,竟只是死摳秦老行文中的措辭“應該説”,便認定是秦一己之見,理由不免偏頗。此外倪並以學生身份替包打包票,説包爲人誠懇,不可能公開説一套,私底下又説另一套,似乎又在作道德評判。然而倪似乎不記得自己曾在1991年《文匯報》文章中説過:“這部書,由一位外國人提供材料,由愛狄密勒用英文整理、編寫而成。包先生對愛狄密勒的編寫工作幫了些忙。……書出版後,那位提供材料的某國人和愛狄密勒趕快離開上海,從此下落不明。”這説法隱約源於包的“新一版前記”,它告訴讀者,愛狄密勒也不是原著者,不過是英文版的整理者,而包先生則利用相同的材料,編譯了中文版,同時對英文版的編寫工作也幫過忙。假如包確有隱情,將自己的幫忙故意壓縮,則他自稱是作者,不也就有着充分的理由麼?

當筆者甫一讀到秦老的觀點,驚詫之餘是將信將疑的,爲了探究是否可能,遂將目標系於該書英文版。從網上不難搜到一位網名“銅版畫愛好者”(真名: 劉揚)的博文,其中有英文原版《樂園》書影若干,扉頁顯示著者名: G. E. Miller,明確標明是假名(pseudonym),紐約Orsay出版社1937年出版。注意到書裏貼着一枚紙簽,上寫“ABC NEWS COMPANY,391 SZECHUEN ROAD SHANGHAI”,不難查核即四川路391號華華雜誌公司,是一家原版圖書代售公司,和同類的大華雜誌公司、中美圖書公司、别發書店齊名。看來雖事隔多年,但秦老記憶中,英文版“上海舊租界内的英商别發書店和美商中美圖書公司都有出售”,倒是很符合史實的。

那麼,如何證實或證否包玉珂有没有能力創作此書呢?爲了弄清真相,或許可以運用文本分析法。原著第59頁有一句“I’ll have to look for Diogenes and borrow his lantern”,化用了一則著名的典故,即古希臘哲學家第歐根尼每天白天打着燈籠在街上“尋找誠實的人”。作爲一個西方人,熟悉西典不成問題,而如换成中國人來寫,似乎勉爲其難。但包先生在聖約翰大學“打下較紮實的基礎”,又届而立,處於年富力强時,誰能斷言他一定無法“先用英語寫成《Shanghai,TheParadiseofAdventurers》,混爲外國人的著作”(秦瘦鷗語)呢?想來,内證並不過硬。如無鐵證,此事也許只能不了了之。

慶幸的是,筆者最近讀到英國學者畢可思《帝國造就了我》(浙江大學出版社2012年版),此書中譯本雖説錯誤不少,但原著確是研究上海租界員警史的重要學術成果。書裏述及1937年5月,上海新聞界紛紛議論《上海——冒險家的樂園》“作者莫里西奥·福里斯科是墨西哥的名譽領事”,他宣稱自己的書旨在“終結,或至少減少形形色色的外國冒險家系統地從事的那些窮兇極惡的冒險活動”。這句揭破真相的文字,其參考文獻爲: NARA SMP D3307,即美國國家檔案館藏上海公共租界工部局巡捕房檔案。SMP情報收集能力之“厲害”,從董樂山所撰《冒險家和尚並不風流》已可領略一二。而上海圖書館所購“GALE珍稀原始典藏”資料庫,便收有SMP檔案,筆者進一步檢索,又查到1937年7月21日檔案D7956。綜合上述兩份檔案及所附英文剪報,終於有機會還原當年那場喧囂一時而今卻歸於沉寂的風波的先後細節,簡直如戲劇般曲折而又充滿張力。

5月20日,有人匿名以寫給SMP公開信的名義在《大美晚報》(ShanghaiEveningPostandMercury)發文,稱《樂園》曝光了上海很多骯髒内幕,提請有關方面注意。行政效率驚人的SMP立即開展調查,21日的報告先確定G.E.Miller其人查無資料,然後從多個本地消息來源,鎖定Miller即是早年揭發上海販賣白奴事件的英文《上海民視週刊》(ShanghaiSpectator)記者A.W.Beaumont。緣此誤會,一些報紙和報告便附於D3307博蒙特訴奇里金誹謗案(Beaumont against Chilikin)。

5月24日,《大美晚報》揭破G.E.Miller爲墨西哥駐滬榮譽領事Mauricio Fresco,指出1936年12月10日墨西哥城報紙《至上報週四副刊》(JuevesdeExcelsior)已預先洩露這位元通曉七種語言的外交官將於紐約出版其大著《冒險家的樂園》。24日當天,弗氏在匯中飯店(Palace Hotel,今和平飯店南樓)接受《晚報》記者採訪。當記者問及因何以密勒爲名、英文版何時抵達、英文版出版時間,弗氏均答以“無可奉告”。當天的《晚報》還留出版面,刊登弗氏相片,可惜過於模糊,否則倒可讓今之讀者一窺這充滿正義感的外交官的風貌。值得一提的是,這次採訪,SMP第二天亦作有簡短記録,報告人最後老實地記道: 弗氏否認其爲該書作者。

不過情勢很快急轉直下。6月2日《大陸報》(TheChinaPress)報導説,被揭破真實身份的弗氏受到了威脅,已然辭職,並於上週六(5月29日)搭乘Aramis號輪船由歐洲轉赴紐約。臨走之際,爲表明心跡,他特地留下一封《致中國人民公開信》(OpenLettertotheChinesePeople)。(按: 6月9日《字林西報》亦報導,5月31日,在墨西哥外交部的建議下,該國駐華使館接受駐滬榮譽領事Fresco的辭呈,同時委派Norwood F. Allman接任)

6月3日,《大美晚報》指出《樂園》大致提出了六項指控(記者的措辭爲: lurid statements,聳人聽聞的聲明),包括國聯李頓調查團黑幕、日本陰謀發動滿洲事變、幾乎任何國家的護照都能在上海買到、差會勢力參與滬上賭博活動等等。報導還説,4月21日,英文版清樣即寄發中國政府高官,其中一份特别清樣,被以航空信形式寄給蔣介石(... a special set of proofs of the English edition was sent to Chiang Kai Shek, by airmail on the first westward flight of the China Clipper on April 21)。

——指控中首當其衝者,查1937年6月8日《蔡元培日記》,蔡先生的第一手觀感可以印證:“閲《上海——冒險家的樂園》竟,即墨西哥駐滬領事弗萊斯科所著也,摘發寓滬外僑作奸犯科之事,並對於李頓調查團亦所嘲罵,可謂不畏强禦矣。”(《蔡元培年譜》中華書局1980年版)

6月4日,《大陸報》稱該書中文版成了暢銷書,三周時間銷出了三千本。書商對一周内銷出一千本書大表意料,並稱此書定將刷新暢銷紀録。

6月5日《大陸報》的紐約記者否認了弗氏失蹤的誤傳,並稱紐約書商擔心5月6日出版的這本英文書已使弗氏面臨不測或造成極大傷害云云。

6月26日《大陸報》報導南京路别發書店(Kelly & Walsh)六至七周前向紐約出版商電報預訂的第一筆100册英文版《樂園》,已抵滬並快速售罄。更大的訂單有望陸續到來。

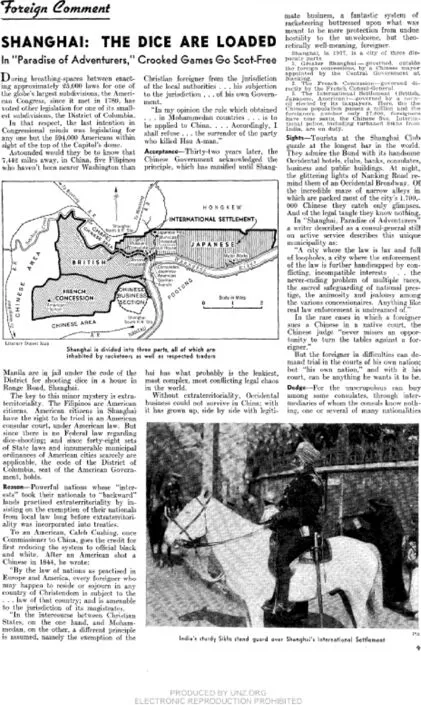

7月2日,《大美晚報》報導此書已於6月19日紐約《文學文摘》(LiteraryDigest)“外國評論”欄目作了突出呈現: 書中摘出的花絮文字足足占了一頁半篇幅,並配以上海地圖和騎馬的錫克官員照片。(見下圖)《晚報》據此刊發編輯評論,譴責弗氏此書聳人聽聞、驚心動魄(hair-raising),並説連同其所收匿名恐嚇信,都起到了不俗的宣傳效果。編輯並提議和藹的廣告商Carl Crow坐下來,寫寫上海這個他工作和生活多年的城市。(按: 克勞是著名的遠東觀察家,此後不久撰著《我爲中國人説話》,揭露日本的侵華史,國内1938年即有宗姬譯本)

7月15日,上海俄僑《考畢克報》主編奇里金(Chilikin)向工部局電話申請在其報紙連載俄文版《冒險家的樂園》,經17日的質詢,後於21日撤回申請。

11月10日《大陸報》有評論文章,評論者A.O.YANG引用了弗氏《致中國人民公開信》,並概述《樂園》一書内容。該文觀點持平,標題意爲: 不同讀者讀這書反響各異,完全取決於他們各自的民族榮譽是否被踐踏。

通覽上述報導,此書出版後似乎並未如倪文所説立即遭禁,反倒成了暢銷書。復經進一步查核,此事除在外僑界引發軒然大波之外,國内媒體也有跟進。例如上海《大公報》摘譯了弗氏的臨别公開信,爲使今日的讀者體會其苦心孤詣,特抄録如次:

我在中國很久最愛中國;中國也最值得使我留戀。這次被迫離開中國,使我萬分的感傷。但是我覺得無愧於心的,就是對於我最愛的中國,已經盡了我的責任。

我所著的《上海——冒險家的樂園》本來用的是假名,後來有個英文晚報把這件事揭破,並且還寫了很長的文章,一方面用來攻擊我個人,一方面還想藉此引起各方當局的注意,以阻礙這本書在上海的銷售。其實,我這本書並未攻擊任何人,書裏的内容,全是上海的事實。如果有人——當然是外國人——認爲與他有關,那是他自己如此,並非我有意和他爲難。在這本書裏,我對一般外國人説明中國人在智慧與道德上,雖然不致比他們高,至少是和他們站在平等的水平線上;並且希望一般在中國的外國冒險者,不要再實行他們那些下流的活動。

我所以離開中國,是希望不要因爲這件事而影響到本國政府的外交;同時我也要保衛我自己,因爲一個外國人如果替中國人説話,他在其他外國人眼光裏是有罪的。

(引自《中國失卻了一位良友: 〈上海——冒險家的樂園〉所引起的反響》,《讀書與出版》1937年第27期)

上述期刊文章,還引上海《晶報》報導,披露弗氏原稿用英法等各國文字寫成,託各國出版商同時印行。無論如何,倪墨炎所認知的提供材料的人和愛狄密勒是兩個人,並不確切。

關於假名愛狄密勒,倪墨炎(“愛·狄密勒”)和秦瘦鷗(“Adi Miller”)的敍述均存有誤解。實際上,翻遍原著,裏面從没有出現過什麼Adi Miller,從G.E.Miller也照理推不出愛狄密勒。筆者利用谷歌搜索到《新加坡自由西報》(SingaporeFreePress&MercantileAdvertiser)1937年8月9日的報導,引紐約Orsay出版社編輯Cornell之口,説英文版出版時間爲6月1日(按: 這與此前5月6日的出版時間相悖,也許6月1日是指公開的大規模印刷,而非之前的内部預定少量印刷),並稱前一年11月,弗已前去接洽,彼時書稿還只完成了一半。而利用谷歌圖書館,亦搜到1936—1937年《中國基督教年鑒》(TheChinaChristianyearbook,國家圖書館出版社2012年推出影印本),第424頁赫然有Eddy Miller字樣。也許存在以中文版倒推的可能性,但也提醒我提出如下猜測: 當時的未完成稿裏,也許經常出現的是Eddy,非正式出版時的G.E.Miller,而包玉珂便是從這個未完成稿開始他的中譯工作的(即前記所謂“材料”)。我至少能提交一處證據,即1956年新版也收有初版的序,文末署明寫稿時間: 1936年11月。如果真的這樣,那麼很多事情就能講得通了。1937年3月生活書店初譯本的版權頁裏,阿雪是“翻譯者”;包的中譯與後來修訂後成書的版本差異如此之大,竟被認爲是編譯本,也部分得到了解釋。至於説包玉珂在英文版出版過程中“幫了很小的一些忙”究竟何所指,因包本人没有透露一絲細節,那真的不是區區所能猜得出的。聯繫到包玉珂在《前記》中曾説:“後來在商務印書館三樓的會客室裏,與那位先生見了一面。可是荒唐得很,連他的台甫仙鄉,都没有請教。”包連對方的名字和國籍都不甚了然,想來真不太可能是什麼大忙。也許,包平時説話不够謹慎,導致表述與事實略有偏差,其所謂創作,即是編譯中文版之意?

隨着抗日戰争的爆發,弗氏的後續事蹟逐漸淡出媒體視野。以後他回到墨西哥,1950年出版《西班牙共和國移民: 墨西哥的一次勝利》(LaEmigracinRepublicanaEspaola:unavictoriadeMéxico),1962年又有《一個好奇的世界》(UnMundoCurioso)面世。

“上海老克拉”孫樹棻在其代表作《上海的豪門恩怨》中言道:“上世紀四十年代上海曾出版了一本暢銷小説,名《冒險家的樂園》。作者署名珂雪。”又説:“主人公便是個外號‘蹺腳沙遜’的外國人,説他只在破皮箱裝了一件襯衫便乘船來上海,靠着巧取豪奪成爲巨富的。”也許哈同、馬勒是白手起家的,但沙遜生來就不是什麼窮光蛋,只是《樂園》何嘗有過如孫先生所説的表述呢?反倒是揭露沙遜祖上的財富“十有九分是從對中國的鴉片貿易中挣來的”。以上誤記説明,儘管此書聲名遠播,相信很多人對其内容仍然並不諳熟。

包玉珂在倪墨炎就讀上海師院時,教授古典文學。當翻閲《冒險家的樂園》中文版,誠如版權糾紛時審稿人翻譯家湯永寬所言“中文造詣高,譯文亦雅馴遒勁”。隨手拈出這段描寫上海白俄“文藝復興”餐館裏的没落貴族:

這些秃頭赤腳的貴族把他們的心神浸没在過去的回憶中,以消磨這可怕的現在。聖彼德堡的大邸高車,華服盛飾;迅如雷電的革命,血與鐵的争鬥;與死爲鄰的逃難;一切歸爲烏有的結局;流浪的生涯: 開展在每一個人的心眼前,而引起他的無限的悲哀。他們歌頌過去,贊美過去,憧憬過去;同時也靠着過去以贏取他們的麵包,青魚與燒酒。

令人讀來頗覺文字典雅脱俗,饒富詩意。同時,中譯初版的序爲葉聖陶名著《文章例話》(附録)收納,更爲其譯筆的高品質作了背書。不過,湯先生同時指出,包譯本很有“大處落墨”之嫌,“增删部分至少百分之三十”。筆者也發現,舊版的序,曾有“知其不可爲而爲之是真正的冒險: 諸葛亮的恢復漢室,文天祥的志延宋社”句,後爲新版所删。筆者願意相信此是包之手筆。如體察時代背景,與其説這是譯者背叛原著的一例,毋寧説時局的不堪已令譯者憤懣,從而羼入個人感情。此外,1956年改版時,將原來的敍述者“智多星”(原文: El Sabido)改譯成了“狗頭軍師”,又難免迎合了彼時的主流意識形態。凡此種種,都不甚忠實於原著,嚴謹的讀者恐難以認同。如今,這樣一部大膽揭露時局弊端的紀實文學經典,又有什麼理由不擇一高明者,重新譯出更可靠的譯本呢?