电影创意:观念还是故事?

——兼谈国产电影创意层面的多重缺失

陈晓云

电影创意:观念还是故事?

——兼谈国产电影创意层面的多重缺失

陈晓云

电影创意的核心元素,是观念与故事。观念与故事之间的关系不是二元的、拼贴的,故事就是观念,故事就是价值观。从创意到剧作到影片,国产电影存在多重缺失,而多数劣质影片,都可以在创意和剧作环节找到源头。在意识形态、艺术价值、商业价值层面的结合上建构一个电影创意的评估机制,是建构一个良性发展的电影工业体制的必要前提。

电影创意 观念 故事 明星

一、关于创意

在中国电影的历史叙述与理论研究中,“创意”这个概念的明确出现还是近几年的事儿。如今这一词汇在各个经济、社会、文化系统中的弥散性影响,几乎已经成了无处不在的符号,尽管符号背后时常显现为“空洞的能指”。“Apple”这个原本所指相对单一的产品品牌之所以被表述为继伊甸园的苹果、牛顿的苹果之后又一个改变历史的“苹果”,而超越单纯的科技层面更具有了历史/文化意味,是与其美学至上的设计理念、对于简约与便利观念的推崇联系在一起的。在当代社会,这个设计精美的工业产品几乎带有宗教一般的魔力。

电影这一被归属为“文化创意”与“文化产业”的部门,在“创意”这个概念之下,似乎获得了特别尊崇的地位,所谓“文化软实力”的表述,也大抵与此相关。但现实的情形是,国产电影创意能力的低下,似乎又是一个不争的事实。

电影最早其实更多是作为一种记录工具而获得存在的,或者可以理解为一种记录媒介,但电影的此种媒介特性,在百年中国电影史上并没有获得清晰而持久的认知,这可以部分解释纪录电影与实验电影在中国电影史上的相对缺席。同样作为记录媒介,卢米埃尔兄弟的《工厂大门》、《火车进站》等影片,更多地呈现了影片/胶片与现实世界之间的影像关系,此种影像关系在巴赞的批评文字中获得了理论层面的认知与肯定。而作为中国电影的起源,虽然同样有着记录特性,《定军山》却更多被与戏曲这样一种传统而经典的艺术相关联。对于电影媒介的不同认知,事实上也在很大程度上决定了此后民族电影的基本走向与品格,而在理论上便是,“电影是什么”这个关于电影的本源问题,关于电影的本体论命题,始终几乎不被追问,而更多时候被谈论的,是“电影为什么”。“何为电影”与“电影何为”之间简单的词序之变,几乎建构了截然相异的电影形态,所谓“民族电影”,也更多是在这个意义上获得了存在。

如果说,记录成了电影童年时期的基本属性,那么,经过梅里爱、格里菲斯的努力,由蒙太奇等元素带来的电影叙事能力的提升,则被更多理解为其“作为艺术”的必要前提。与此相关,叙事性,于是变成了电影的另一重要属性。这一属性,当然不仅仅存在于以叙事为本的剧情片中。只不过,在此需要强调,或者本文贯穿的一个基本想法是,此所谓“叙事”,指的是“影像叙事”,而不是泛泛意义上的“讲故事”。

我们通常会认为,在艺术作品的故事背后,隐含着一个可以被称为“价值观”的东西。在我们的学校教育中,时常以“主题”或“中心思想”来指陈它,以至于时常会让人产生错觉,亦即故事与观念是二元而分离的,它们通过某种手段被拼贴在一起。而本文在谈论这两者关系的时候,倾向于强调,它们其实是一元的,或者简单地说,故事就是观念,故事就是价值观,这样大致可以解释国产电影中普遍存在的一个创作问题,就是观念本身并无问题,但观众就是拒绝接受,其根本原因就是,它是被拼贴于故事之外或者故事之上的,并非通过叙事生动而有效地呈现出来。

基于此,本文认为,所谓电影创意,有两个最为核心的元素,就是观念与故事。

美国好莱坞电影作为主要标志的类型/商业电影,存在着两个基本的故事原型,那就是爱与死。但其实,这两个故事原型可以追溯至古代神话以及人类最早的艺术创作。如果联系到解开人类尘封数千年的无意识的弗洛伊德,将人类基本本能表述为性本能与死亡本能,我们就会发现,它们之间的勾连是多么的富有意味。而那位绕着地球匆匆旅行的“新德国电影”的标志性导演法斯宾德,将自己的导演处女作命名为“爱比死更冷酷”,同样不能仅仅理解为历史的耦合。而爱与死,既是故事,同样又必然表达特定的观念。它们之间是互为一体的。这之中,又会引申出诸多与之习惯的故事与主题。

比如自由,这大概是人类面临的最大困扰,甚至对于自由的理解都是五花八门。是不是限制必然没有自由?是不是权力就必然带来自由?事情似乎远远没有如此简单。在“自由”这一主旨下,我们在电影中可以看到迥然不同的各种叙事表达。

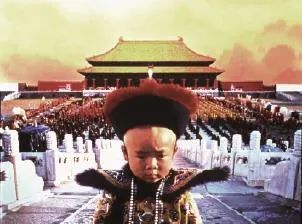

贝纳尔多・贝托鲁齐的《末代皇帝》与其说将“末代皇帝”视为一段历史,还不如说更多将其视为一个寓言,一个“人”的寓言,一个关于“自由”与“权力”的寓言,这是它与当年同样广为人知的国产电视剧最为本质的区别之一。颇有意味的是,当溥仪成为一个“皇帝”的时候,无论是幼儿登基的“末代皇帝”,还是日本扶植的“傀儡皇帝”,他都丧失了作为一个“人”的自由,他甚至不能随意走出紫禁城。影片中屡屡出现的“门”的意象,成为此种表达最为显在的符号。在此,“权力”与“自由”形成了一种奇特的悖谬关系。而当他经历“改造”终于成为一个普通人的时候,他或许恰恰获得了一种“自由”。

图1.《末代皇帝》

与之相反,弗兰克・达拉邦特的《肖申克的救赎》所要探讨的,则是监禁与自由的关系。从表象看,被监禁意味着丧失自由的权力。而这部表现一个被冤屈的银行家“越狱”的影片,却对“自由”做了另类的探讨。在安迪最终成功越狱之前,有着诸多在监禁中表达自由梦想和希望的段落。于是,在这部影片中,安迪从入狱到越狱的故事线,与从失去自由到重获自由的主题线,是被极为有机地“缝合”在一起的,它最好地传达了“叙事就是价值观”的理念。

在论述中国四大古典名著的时候,学者刘再复认为,从艺术水平上说,《红楼梦》《西游记》与《水浒》《三国演义》均堪称经典。但从精神内涵而言,则存在着天渊之别。他认为,《红楼梦》作为中国文学圣经,它创造了一个准基督、准释迦的主人公贾宝玉。贾宝玉的“形”是贵族纨绔子弟,类似俄罗斯文学中的“多余人”。而其“神”则是一颗至真至善至美的心灵,他没有世俗人的嫉妒机能,也没有仇恨机能、报复机能、算计机能等。他的心灵超越功名、功利,也超计谋、超世故、超心术。在“做人”时,只考虑如何对待他人,不在乎他人如何对待我。作者在此论述的,同样是一个与“自由”相关的论题。

二、从创意到影片

对于电影创作来说,从创意到故事或剧本,再到影片,可以是一个“增值”系统,也可以是一个“减值”系统。我们常常看到这样的情形,一个公认不错的创意,在形成完整故事与剧本或者影片的时候,却大打折扣。这种“递减”的个案,可以举出不少。比如在《第101次求婚》(陈正道导演)、《疯岳撬佳人》(钟少雄导演)、《陆垚知马俐》(文章导演)等影片中,都涉及了一个爱情片中常见的故事原型,就是“草根逆袭”,它其实是类似“王子与灰姑娘”这一类故事原型的变种,而在今日演化为类似“草根逆袭女神”的故事。这个故事的核心不在“草根”,而在“逆袭”这个动作。在一个看脸已经成为普遍的日常的时代,黄渤、岳云鹏、包贝尔的“逆袭”,虽然其对象是否可以称为“女神”不好说,但此类在现代社会的爱情关系里显得“边缘”的男性视觉形象,如果无法建构起有力的“反转”桥段,故事的合理性便很难成立。硬做的结果,不但故事难以被认同,其观念则是更加难以被接受的。

题材选择是创意到故事阶段面临的主要问题。“题材至上”的创作观念是如此根深蒂固,弥散于从“主旋律电影”到“独立电影”的各种形态的创作之中,所谓“穷山恶水长镜头,流氓妓女黑社会”,正是对于某些被标榜为“艺术电影”的创作中普遍存在的题材与观念取向的一种总结与表述。对于电影创作来说,重要的往往不是题材本身,而是如何处理题材;重要的不是叙述什么,而是如何叙述;重要的不是故事叙述的年代,而是叙述故事的年代。所以,“历史”(history)在英文中是“他的故事”(hisstory),它验证着类似“任何历史都是当代史”的说法。“历史”尚且如此,何况以虚构为基本特质的电影。

从创意到叙事作品的过程,本质上也是一个从“现实”到“电影”的媒介转换过程。一方面,必须清醒地认识到,任何媒介都有长处和局限,因而不是所有现实事件都能转化为电影故事。也因此,这恰恰构成了各门不同艺术形式存在的理由。文字可以到达的地方,影像未必能够到达,反过来也是一样。对于美术、音乐、舞蹈等艺术样式,同样可以如此来认知。这大致可以解释从话剧《茶馆》到电影《茶馆》(孙道临导演)之改编的失败,话剧《茶馆》的时空设置、人物关系、情节处理恰与“话剧”这种艺术样式是一体的,内容即是形式,“有意味的形式”。这样我们也就不难理解,张艺谋导演的《满城尽带黄金甲》为何要将话剧原作的“家庭”空间变更为“宫廷”空间,人物关系的复杂性也有了本质上的改变。

能够成为电影故事的题材,大概通常都要满足“戏剧性”的条件。所谓“戏剧性”,在电影中通常呈现为两种形态:外在的戏剧冲突;内涵的戏剧张力。前者主要出现于类型电影中;后者则较多出现在被习称为“艺术电影”的创作之中,近年来诸如迈克尔・哈内克导演的《爱》(《她们俩》)、克里丝蒂安・蒙吉导演的《四月三周两天》等都有类似的风格特征。

大约是由于戏剧和电影的观赏,都在一个封闭的、集体的、有着时间限制的空间里完成,因此,其对结构有着比其他艺术门类更高的要求。以“开端-发展-高潮-结局”(起承转合)作为基本形态的戏剧结构,自好莱坞称霸世界开始,就一直是市场意义上的主流电影最为经典和最具标志性的结构样态,从受众角度而言,它可以满足多数观众对于封闭时空内具有完整的故事情节的欣赏要求。在这个意义上说,所谓叙事,一方面指的是创作者一方运用的叙事手段和技巧,另一方面,它必须与受众心理对应,方能取得最好的叙事效果。

图2.《肖申克的救赎》

以前述《肖申克的救赎》为例,影片起始,以案发现场、法庭等不同时空的转换,为主人公安迪的命运建构了一个被冤屈而入狱、从而“失去自由”的初始情境,并紧接着完成了“助手”瑞德、老布,“对手”典狱长诺顿、队长海利以及狱霸“三姐妹”的出场。之后的故事进展中,有三个重要的情节转折点,都是以“动作”关联着“观念”(自由)的表达。第一个是安迪参与翻修屋顶,以自己的专业知识帮助狱警避税而完成了一个“知识改变命运”的情节转机,也为此后的故事/人物发展奠定了基础,而在观念表达上,则指向“重温自由”,在屋顶上,看着夕阳,喝着冰啤;第二个是经过安迪的不断写信,终于获得了一批图书和唱片,当犯人们在《费加罗的婚礼》的美妙音乐中陶醉,他们虽身陷囹圄,心却在自由飞扬,“梦想自由”让安迪宁可付出被独囚的代价;第三个是充满戏剧性的,当影片中最后一位主要人物汤米出场,同时也给安迪带来了重获自由的最大希望,而这一次“幻想自由”的最终破灭,则直接催成了安迪的越狱和“重获自由”。安迪从“入狱”到“越狱”的动作线索,构成了影片的叙事主线,这条主线基本是以线性的形态来进行的,在观众一方,也构成了一个叙事上的悬念,而这个悬念的核心,则是对主人公命运的关注;在这条叙事主线推动进行的同时,由“失去自由-重温自由-梦想自由-幻想自由-重获自由”来构成的关于“自由”的表达,则成为影片的观念部分,叙事和观念,在这里是有机关联互为一体的。

同样来自好莱坞,奥逊・威尔斯的《公民凯恩》则形成了另外一种非线性的叙事结构。有意味的是,如果把影片中的五个叙述者监护人赛切尔、总经理伯恩斯坦、好友李兰、第二任妻子苏珊和管家雷蒙的“叙述”部分剔除,这部影片依然能够成立,只不过它很可能就是一部常规而平庸的影片,它再次验证了结构在影片叙事中的重要性,同样的例子还有赛尔乔・莱翁内导演的《美国往事》的不同版本。《公民凯恩》以一个“死亡叙事”起始,凯恩的临终遗言“玫瑰花蕾”则形成了故事的悬念;紧接着是一个关于凯恩的新闻报道;然后是影片的故事前提,汤姆逊决意调查“玫瑰花蕾”;与凯恩相关的五个人物的主观叙述构成了影片的主体;最后是回应开头的结局。打破经典电影上帝视角的多视角叙事,正是这部影片被公认为“现代电影”发端的主要原因之一。

无论采取怎么样的叙事结构,作为接受者一方的观众,更为关注和在意的,是人物。或者说,他们真正关心的,并非故事,而是“命运”。作为一部开启了一个经典母题和叙事模式的古希腊悲剧《俄狄浦斯王》,便可作如是观。我们可以“开头”为例,来谈论这一话题。故事起始,让人物置于绝境,通常便可以起到引发观众注意的效果。前述《肖申克的救赎》便是一个典型例子。丹尼・鲍尔导演的《127小时》同样将主人公放置在一个类似绝境的环境之中,这部以真实故事为题材的影片,叙述了阿伦・罗斯顿在犹他州的一次远足中,因为在一个偏僻的峡谷被掉落的山石压住胳膊而无法动弹,孤独地被困在那里。在接下来的五天里,罗斯顿精神上经受着巨大的考验,用尽各种办法试图自救,同时也审视着自己的人生。更重要的是,他需要利用手上的各种条件想法脱离险境。终于,127小时过去之后,他以惊人的勇气给自己的胳膊做了截肢手术,并攀下谷底,忍痛步行八公里后,最后获得营救,成功生还。罗德里格・科特斯导演的《活埋》给主人公设定的起始情境则更为极端,它讲述了一名美国建筑承包商,在伊拉克工作的过程中遭遇袭击,醒来后发现自己身处一个棺材里惨遭活埋,他必须要在随身只携带手机和一只手电筒的情况下分秒必争地逃出生天。陈国富、高群书导演的《风声》的起始则酷似一个“密室杀人”游戏。它们都提供了关于电影叙事如何“开场”的个案。

三、关于创意的评估

在电影界,我们经常可以听到一些看似矛盾的说法,一方面强调“剧本剧本,一剧之本”,另一方面,事实上编剧在电影创作中的地位依旧相当的“可疑”。当我们感叹于“烂片”批量出现的时候,就会发现,剧作和叙事问题,依然是国产电影的主要硬伤和软肋。如果说,能够写出优质电影剧本的编剧数量有限,那么,事实上还有一个更加严峻的问题,能够对剧本做出有效评估的机构或者人员,数量更加堪忧。现实的创作情形是,多数劣质影片,都可以在创意和剧作环节找到源头。在意识形态、艺术价值、商业价值层面的结合上建构一个电影创意的评估机制,是建构一个良性发展的电影工业体制的必要前提。

在当下中国电影的创意评估中,首要而关键的,通常被认为是“意识形态评价”。在一个刚刚立法,依旧沿用审查制而非分级制的行业,题材内容层面不同程度的限制依然存在,这是不可否认的。此种限制的现实合理性在于,任何一部获准通过的影片,在理论上都需要面对不同职业、文化和年龄层次的观众。但这已经不是一个学理层面的问题。

对于所有电影创意项目而言,艺术和商业的评估几乎是不可缺失的。前者事关影片的品质(艺术及文化),后者则更多是一种对于票房可能的预估。在现实的情境之中,这两者的错位似乎成了一个惯例,一个普遍性的现象。

2002年张艺谋的《英雄》不但开启了“国产大片”,也开启了“高票房低口碑”的非常态现象。平心而论,如果联系到此后出现的《十面埋伏》(张艺谋导演)、《无极》(陈凯歌导演)等影片,《英雄》的制作与技术质地到今天依然是经得起推敲的,对于它的争论主要在于其叙事以及“秦王不可杀”的价值观,但这同样是一个值得进一步谈论的问题。在关于“刺秦”的三部知名影片中,除了陈凯歌的《荆轲刺秦王》之外,张艺谋的《英雄》和周晓文的《秦颂》都更像是虚构的产物。《英雄》的人物命名无名、残剑、飞雪、长空,更像是来自虚构的武侠小说,也因此,它与“真实”历史中的秦始皇或者荆轲,始终保持着一段距离。另外一个方面,人们对于秦始皇的常规认知,多来自历史教科书对于这一历史人物的表述,而这种表述,与艺术创作所要求的人物的丰富、复杂、多维,是有着显见的不同的。但之后的一些在艺术、技术、叙事等各个层面都严重低劣的制作成为高票房影片,从我们的认知上讲,就多少有些匪夷所思了。

图3.《英雄》

到今天为止,梳理一下那些获得高票房的影片,有品质抑或没有品质,似乎都存在一个共同点,可以统称为“黑马现象”。就是说,这些创意项目的“成功”,多数不是精心策划的结果,而是“意外”的产物。这种赌博心态带来的直接结果就是,当2015年,电影界以《大圣归来》(田晓鹏导演)、《捉妖记》(许诚毅导演)、《滚蛋吧肿瘤君》(韩延导演)、《烈日灼心》(曹保平导演)等影片迎来“票房”与“口碑”的弥合,并给整个行业带来乐观情绪的时候,2016年却再次折戟沉沙,在票房与口碑上双双走低。

对于电影商业价值的预估,似乎更多并非存在于电影项目更非电影剧作本身,而是连带着电影文本之外的其他因素,比如明星。关于明星的天价片酬,关于明星的个人品质,始终是这个行业心头挥之不去的“痛”,但目前对于这些问题的争议,无论行业内外,基本偏向于单一而情绪化的文字宣泄。如果说,建构一个良性的电影工业生态,是当下亟需探索与实践并期待达成的,那么,与之相关,建构一个关于明星的评估机制同样迫在眉睫。它同样是“电影创意”的主要组成部分。

【注释】

①参见刘再复《双典批判:对〈水浒传〉和〈三国演义〉的文化批判》,生活・读书・新知三联书店2010年版。

陈晓云,中国美术学院特聘教授;北京师范大学艺术与传媒学院教授。