网络时代著作权相关利益再平衡研究*

□文│王晨佳

法律创制过程中的起点是认识各种社会利益,而对各种利益作出取舍和协调,是法律创制的关键所在。[1]利益是推动个人或者群体产生行动的内在动力,是社会主体基于对于客体的需求而提出的愿望、主张以及要求。知识产权所有者和使用者本质上存在着有偿使用和无偿使用之间的冲突,由此著作权法一开始就是作为平衡知识创造者的专有利益或者基于垄断利益与公共利益的制度安排而出现的。所谓利益平衡就是通过法律的权威来整合各方面的冲突,是相关各方的利益在共存的基础上共荣,实现一种最优的状态。[2]

国内外学者对知识产权法中利益平衡原则与机制越来越达成共识:洛克、庞德、黑格尔无一不论述利益在法制中的重大意义,[3]然而随着社会发展涌现了大量的知识产品,出现了各种目前著作权法律中未出现的情况:知识产品的使用人通过新技术一面播放一面复制文化产品,或者著作权利人与互联网上的用户和社会大众共同完成了某项知识成果的开发。那么利益分配完全无法按照现有的政策进行。现行著作权规范与知识产品发展总是存在缺口。[4]由此引出本文的论题,著作权利益的再平衡就是从法哲学角度阐明个人利益和公共利益并非绝对的冲突,试图建立一个多方共赢的框架。

一、著作权利益平衡的理论基础

早在知识产权产生之前,人们的脑力劳动成果均被视为公共物品。而在此之后,这种智力劳动所产生的原创性成果有可能成为私有财产。虽然如此,私有的知识产权毕竟源自公有知识领域的结果,因此并不能得到法律无限的保护,因此法律设定对知识产权实行有限保护。从特性来看,知识产权的权利有别于其他的稀缺性是法律赋予的稀缺性,而非自然属性当中的稀缺性,其损失体现也非物体产权载体的使用价值和价值的降低,而是与稀缺性紧密相连。[5]

如前文分析,知识产权的无形性需要规定知识产权保护的内容和时间范围,也就是说从著作权保护法律存在开始,就进行了私益、公益的区分,规定了著作权的期限,原创者对于此项成果的权利仅在期限内有效,而此后则成为公共财富,为所有人共同享有。由此可以看出著作权法在个人和公共范围内的条款及演变是“公”“私”利益冲突及调整,最终达到平衡的过程。

二、著作权利益平衡的法哲学分析

知识产权存在性、合理性的法哲学基础可以溯源到洛克的劳动财产权理论。[6]一个人通过自己的双手劳动工作,在他的双手离开工作之前,他已经改变了某个物体的原来的状态,那么就可以说这个成品已经掺入了他自己的劳动,他对于自己的劳动拥有财产权。那么这一财产权的侵权与保护,客观形成了以利益为焦点的各种博弈,在博弈过程当中能够实现阶段性的、暂时的平衡。

1.利益平衡的框架

庞德将利益分为个人利益、公共利益和社会利益三类。①个人利益。个人利益神圣不可侵犯,只有经过本人许可或是本人违法违规被剥夺某项权利时,其他人才可以从权利人处获益。[7]②公共利益。国家作为独立法人进入市场,并且以国家的名义提出主张。这种组织提出的特定主张由组织中的政治权力方驾轻就熟地提出。③社会利益。社会利益是三要素框架中的重点,公民集体寻求满足社会公共利益,具有合理性和普适性,它与人类社会共同存在,是人类对于文明和文化需要的集体诉求,同样需要法律认可及保护。随着著作的传播,人们就有了向法律要求满足精神文化的需要,个人利益就被归纳进社会利益的范围了。

2.著作权冲突与调和

人无限欲望的扩张与社会满足大多数人群的利益,二者本质是矛盾的,法律正是协调这一矛盾的手段,在根本上维持权利的平衡。著作权法自诞生以来,经过若干次改革、修订、重新制定等过程,每一步都能看到利益平衡的清晰脉络,保障独家权利的“私益”,同时还要保证社会“公益”,即使社会公众从知识传播中得到好处。更为重要的是,著作权作品只有在传播过程中才能充分体现价值,那么公众在此过程中即应享有相应的权益。

在现实法律实践中,以上讨论的三种利益却常常不一致,甚至相互矛盾。著作权法要寻求实现共同利益的功能,需要优先考虑其中“社会利益”的地位。[8]

3.著作权利益平衡分析

随着市场经济的迅速发展,个人利益时刻在增加,而独立存在的社会利益则越来越与个人利益分离开来,由此“公益”与“私益”冲突亦愈加频繁剧烈。然而二者均为法律保护的内容,二者发生冲突时如果前者大于后者,那么就要对后者进行限制或剥夺,并尽量进行等价补偿。[9]利益衡量成为立法、执法和司法的基本方法,利益不平衡引发冲突,为了协调冲突矛盾,就需要法律进行利益的再平衡。然而平衡态总是暂时的,矛盾才是现实的主旋律,平衡的不断被打破和再建立,构成了社会进步,从某种意义来看利益不平衡是著作权法发展的原动力。事实证明清晰的产权边界是创新创造的制度保证。著作权利益平衡原则要求从国家、社会以及个人三位一体的综合角度提出法律政策,通过它们的互动影响达到促进整体发展的目的。

三、技术进步带来著作权利益格局变化

本文讨论的就是新技术(以点对点对等计算为代表,以下简称P2P)打破著作权传统格局带来的著作权利益的再平衡。法谚有云:“著作权为技术之子。”每一次的科技革新,都带来著作权传播方式革命性变化,尤其是互联网数据共享已经突破了在线播放、海量下载的技术门槛(P2P大量运用),互联网、电信网、广播网三网融合,正在变革传统著作权的利益平衡框架,形成著作权利益博弈的新格局。著作权在一个个技术进步的催化下,其利益冲突方面已经突破了传统的“私益”和“公益”,带来更加复杂的法律问题,也为网络时代的著作权法治提出更多更高的要求,呼唤利益再平衡的形成。

1.P2P为代表的复制技术

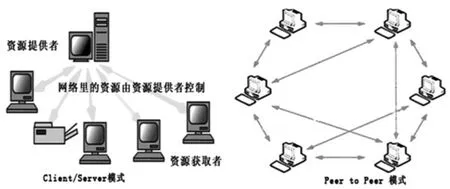

终端用户的许多行为为非授权行为,比如下载、上传等,极大地危害了著作权人的利益,“著作权迎来了前所未有的私人复制挑战,造成了深远的影响尤其是在经济方面”。[10]P2P网络对等计算技术,是依靠peers(用户群)交换信息的互联网体系,对等网络的每个用户端既是节点,又是服务器,节点间的交流必须依赖用户群完成。P2P技术就是让互联网的用户端都能成为数据的供给者,所以任何新节点的加入都意味着系统容量的增大。相反,在传统固定服务器Client-Server (用户与服务商关系结构,以下简称C/S)中,越多的用户意味着更高的网速或者带宽要求,因此客户数量的增加意味着网速更慢。P2P网络可以实现多节点上复制数据,网速不慢反快,同时还可以增加系统的稳定性,不会出现C/S结构中单点崩溃的常见问题(见图1)。

图1 C/S(左)与 P2P(右)计算模式对比

P2P节点能遍布整个互联网,这个技术的本质特性造成的监控困难会导致更多的法律风险。技术进步到底引发了哪些法律方面问题,破解之道又在何方呢?

2.复制成本降低对“私益”的损害

P2P的巨大好处是让影视作品和网络游戏下载变得易如反掌,用户不费额外的精力就可以在观看影视剧的同时将其内容下载到电脑上。这个播放器一边下载一边播放的功能,可以使链接在网络服务商(以下简称ISP)网站上的中小视频网站直接挂上种子或链接,几乎零成本地让用户直接、流畅地看到网站分享的内容。ISP下游供货商们愿意推广清晰流畅、不用等待下载就能够观看的视频、音频节目,这是大众的刚性需求,却将权利人置身于著作权侵犯的风险之下。此技术打破了传统传播模式,更为关键的是,其暗含条件导致著作侵权方的角色转移——从从业商家变为网络终端用户。

一方面,著作权人的“私益”受到大规模复制的损害。技术进步使互联网给大众带来前所未有的便捷与迅速,及时下载和在线播放等技术进步,海量信息在互联网上几乎伸手可得,这些无疑造成对于著作权人“私益”的挤占。“由于违法的个人复制,著作权人的作品价格必然会降低,损害其本应获得的经济收入,这种私人复制一旦形成规模必定打击作品原创积极性,造成劣币驱逐良币的后果”。[11]

另一方面,P2P技术这种自带海量规模侵权行为的特性,给包括开发者、权利人、ISP以及政府带来监控难题,由此引发的侵权,主要是侵犯网络其他授权网站播放权的间接侵权行为,已经给著作权所有者和合法网络播放版权方造成了巨大的损失,引发著作权人的“私益”受到了严重损害。

3.复制成本降低对社会公益造成的间接影响

“在大规模复制尚未形成时,著作权人可能快速获得经济收益,那么产品将遵循成本曲线的规律越来越便宜。但是伴随新技术传播产生大量的非法侵权复制产品时,著作权人只好选择提高单价,这显然对于守法的消费者造成损害”。[12]著作权人私益受损,遂用提高价格的办法降低自身的损失,然而同时却对整体的社会福利造成了影响,个人需支付更高的价格才能合法享用著作知识,削弱了消费者整体的“公益”。

著作权法关于“三益”平衡框架的阐述,最强调的就是社会的共同利益。虽然新兴技术给著作权带来了许多法律风险,“复制”行为本身却令大众用户更自由地获取各种消息、更高程度地参与讨论,促进全民学习等公共利益的实现。个人用户(比如通过留言、讨论等方式)与原著作者、其他读者、评论者良性互动,推动信息在互动中产生“涟漪”效应,创造更大的公益。“知识创造过程并非静止的过程,版权作品完成不意味创作的结束,却恰恰标志着公众参与文明建设的开始” 。[13]

综上所述,著作权人能够利用方方面面的方法控制其作品,即便是数字化时代的今天,也能够限制其作品评论、引用、再创作等他人的参与,从而阻碍了著作权的良性成长。在制度方面需要设计一个从权利主体到利益主体的过渡,修复维护社会“公益”,实现多赢。

4.新技术带来的利益归属对于公益的影响

以P2P为代表的数字技术实现了信息低成本复制、高质量快速传播。现实实践中,后续作者、社会公众的参与互动,早已产生“涟漪”效应,已经成为了知识创造的新模式,网络时代技术提供了大众众筹,群体创作的空间和无限可能,维基百科等在群体协同创新环境下已经形成了长尾模式。比如维基百科的开放编辑和自由写作完成内容模式,知识更多的是众人的智力劳动果实,归属于大量匿名的作者。大量互联网孤儿作品的产生造成的问题首先是著作权人不明确,最大问题在于ISP网络服务商由其传播的功能而被迫承担侵权责任。

再次强调,著作权法不仅要维护权利人的合法权益,更重要的是保护私益和促进知识在公众间的传播,从而在传播中创造更大的公众福利,并寻找最佳的平衡,实现公益的最大化,这不仅符合法哲学的精神本源,也是著作权法立法的出发点和落脚处。

四、著作权利益再平衡:一个合法维权、合理共赢的框架

互联网环境下分散式P2P技术不断发展,用户便可以极为便捷地下载和上传海量信息,复制与传播过程合二为一,用户使用即为侵权行为。所以需要在一个合理框架内按次序实现参与各方的利益,“社会利益”作为平衡框架的引导要素,需要精心设计以实现其作用。著作权法必须调和不同的利益相关者之间的冲突,求同存异,转变P2P 网络环境下的各方博弈,实现著作权利益的再平衡。

1.全面、明确的维权制度

明确的“避风港原则”规定。知识产权具有无形性,高科技侵权往往具有更强的隐藏性和不可知性,网络侵权诉讼中ISP重要抗辩条例就是“避风港”原则,该原则要求其对于网络上的侵权行为不知情,一旦权利人向ISP发出通告,ISP就要立刻终止侵权行为,对侵权内容完全删除,就不承担侵权责任。然而我国相关法令中的规定却存在漏洞:《侵权责任法》第36条和《信息网络传播权保护条例》第23条对于避风港原则中关于重复侵权、以及删除侵权作品的时间等规定模糊。一是《信息网络传播权保护条例》虽然指明ISP适用避风港规则的条件及其类别,并列举了几种情况,却没有一般性条件。这就导致重复上传,只要在通知时限内删除即可免责,而侵权主体在权利人未发现前反复多次上传,一旦被发现又可以删除免责,侵权成本极低而监管成本却极高。二是第23条规定的“ISP提供搜索或者链接服务,一旦权利人发出通告,断开侵权链接即可免责”。[14]避风港原则对于侵权作品删除时间的要求——时间到底是多长?我国立法却没有规定“迅速回复”时间标准。[15]

理性的侵权赔偿认定。大陆法系认为损害赔偿是民事责任的主要依据和认定方式,这种损害赔偿原则是根据民事主体地位平等的特征而确立的。然而,英美法系则认为仅仅对于损害进行赔偿,完全不够偿付失衡的社会利益。需要采用惩罚性赔偿起到威慑的作用,“杀鸡骇猴”,端正社会风气。英美法系中有众多惩罚性的案例:侵权案例中对于天价赔偿的威慑性,一方面确实有力地保护了权利人,另一方面却影响了大众用户,造成知识共享的障碍,因此裁判时应将知识产权侵权人主观故意、侵权收益、认罪态度、补救措施、侵权行为时间、非法所得处置等各项因素纳入考虑范围中。[16]知识产权侵权的无形性和分散性,导致权利人的确切损失无法计算,由此可以根据侵权人的不法收入——侵权人侵权行为而获得的各项收益进行赔偿清算(2014年深圳快播公司侵权案的处罚金额为2.6亿元人民币)。

2.利益均衡的多赢体系构建

自愿集体许可为主。这是最早由“电子前沿基金会”提出的,P2P用户和权利人可以双向自由选择是否加入集体管理组织的模式。[17]对于用户而言,可以按照对于P2P资源的使用自主决定付费与否。付过费后,用户就自动得到P2P数字网络的合法权利。然而若不付费,用户的继续分享就属于侵权行为,面临诉讼可能。对于著作权利人来说,加入这个组织相当于放弃通过起诉用户侵权获得赔偿,而是通过一个群体性的机构代替自己收取补偿金。[18]这个自主选择的精髓在于从多方利益出发的经济人,在理性条件下自由选择支配模式,也就是说著作权人拥有自主选择权,既能保证其个人的利益,又能使广大群众更多获取信息,还可以令著作权人对自己的作品合理估价,满足了“分享”经济模式和著作权专有特性的传播,二者之间相辅相成,同时保证知识共享的社会福利。进而发挥网络共享的学习效应,盘活了数字网络环境下的著作权的发展,又激活了P2P大众资源共享和集体创造使用,提高社会“公益”。

批量许可——ISP与权利人博弈下的平衡方案。随着互联网技术的广泛运用,著作权法在新环境下对于权利人私益被侵占的情况,更多地追究间接侵权方ISP网络服务商的责任。美国耐普斯特(Napster)公司为用户提供检索和注册服务,直接促成了P2P用户下载大量音乐、影视剧作品。这样的行为直接构成“帮助侵权”,虽然Napster公司多次争取和解,甚至愿意出价10亿美元换取唱片公司谅解,并且提出未来的收益与唱片公司分成(80%给对方)。但是在原告的坚持下,Napster终止运营,公司最终被迫关停。时过境迁,假若当初唱片公司接受Napster的提案,对于版权方、用户及服务商实现利益平衡互惠也许是一个可行的方向。

与之相反,大名鼎鼎的苹果公司(Apple)成功地推广了电子曲目库(iTunes)批量许可模式,迄今为止运行良好。Apple公司创立的“iTune音乐商店”与网上侵权复制传播影视作品的模式相比,是一种合法的、新兴的解决方案。具体而言,消费者付费使用影音作品,使用和体验的程度随着付费金额的提高而提高:苹果与全球主流唱片公司合作,对于其音乐影视产品的线上服务获得“批量许可”的授权。接下来Apple 公司再把销售收益中的2/3返还给唱片公司。也就是Apple 成为iTunes管理方,代替版权方向消费者收取版税。按照协议条款,版权方准许消费者把曲目或者iTunes商店买到的曲目加入歌单。当用户在法定保护的范围内体验音乐作品的同时,Apple公司还会在数字影音产品中插入公平播放(FairPlay)权利管理软件,限定使用权限进而保证了iTunes用户、版权方间的相对利益平衡。[19]现在苹果已经将这种模式从最初的音乐扩展到了综艺节目等娱乐范畴,成为在线音乐和视频行业的主导。

Apple公司案例证明了技术进步可以打破原来的平衡,而商业模式创新完全可以实现互联网场景下版权人、用户以及网络服务商三方的合作共赢。在公众用户通过网络享受更为方便的服务时,也保护了版权方的合法利益,进而实现著作权利益再平衡。

五、结语

高科技运用下的著作权侵权给立法、执行等法律制定提出了更高的要求,在这个层面上著作权法总是落后于社会的发展、技术的革新。社会现实需要往往先行于法律,现行的法律制度、条文、政策无法满足互联网时代对于著作权保护的迫切需要,形成各种缺口,我们虽然总是试图缩小这个缺口,但是这缺口却总是不断出现,甚至差距越拉越大。因为法律是相对稳定的,而我们谈到的社会是前进的。公众幸福指数的高低取决于这个缺口弥合的快慢,在此提出著作权利益的再平衡也是出于法哲学这样一个含义。ISP、技术开发者、版权持有者和用户是著作权中的利益相关者,各方面的再平衡无限贴近,保护版权和原创、鼓励技术创新、提高知识共享的社会福利,增加整体公益,既是著作权法的起点,也是其落脚方向,对于构建和谐社会、依法治国有着重大且深远的意义。

注释:

[1]孟兆平.知识产权法哲学视野下的利益平衡[J].科技与法律,2008(3)

[2][6]洛克.政府论.[M].叶启芳,瞿菊农,译.北京:商务印书馆,1964:35,26

[3]冯晓青.利益平衡论:知识产权法的理论基础[J].知识产权,2003(6)

[4]梅因.古代法[M].沈景一,译.北京:商务印书馆,1997

[5]张旭,孙海龙.知识产权制度中的利益平衡原则[J].北京航空航天大学学报,2003(12)

[7]庞德.法理学(第三卷)[M].廖德宇,译.北京:法律出版社,2006

[8]邓正来.社会学法理学中的“社会神”//[美]庞德.法制史解释[M].邓正,译.北京:中国法制出版社,2002:26

[9]罗豪才.行政法论丛[M].北京:法律出版社,1998:342

[10]Marshall Leaffer,“The Uncertain Future of Fair Use in a Global InformationMarketplace”[M].Ohio St.L.J., Vol.62,2001:850

[11]Raymond Shih Ray Ku,“Consumers and Creative Destruction: Fair Use BeyondMarket Failure”,[J]. Berkeley Tech.L.J.,Vol.18, 2003: 54

[12]Trotter Hardy,“Property and Copyright in Cyberspace”, U.Chi.Legal F.,1996:222.

[13]Glynn S.Lunney,“The Death of Copyright: Digital Technology, Private Copying, and theDigital Millennium Copyright Act”, Vol.87, 2001:229

[14]最高人民法院《关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》第8条,3款、第9条,网络服务对于可能引发侵权的程度、ISP的侵权作品传播故意程度、是否有风险意识、采取有效手段规避、等等因素都是判断能否构成“应知”的要点。http://www.chinaiprlaw.cn/file/2014050932596.html

[15]《侵权责任法》第36条第1款明确规定:“网络用户、ISP通过网络侵害其他人民事权益的,应当承担其侵权责任。”第2款规定:“ISP接到权利人通知后未及时断开,对损害由于延误造成的损失应与用户共同承担连带责任。

[16]JOSEPH W.COTCHETT;MARKC.MOLUMPHY Punitive Damages: How Much is Enough.1998 available at https:// www.cpmlegal.com/newspublications -Punitive_ Damages _How_Much_Is_Enough.html

[17]Electronic Frontier Foundation (E.F.F.),“A Better Way Forward: Voluntary Collective Licensing of Music Sharing(2004),available at http://www.eff.org/share/ collective_lic_wp.pdf

[18]Jessica Litman,“Sharing and Stealing”, Hastings Comm.& Ent.L[J].Vol.27, 2004:39.

[19]王博阳.“苹果 iTune 网上音乐商店:版权制度的未来模式?”[J].电子知识产权,2009(1)