著作有机体:出版物的可视化探索

□文│王秀丽

信息可视化设计的目的不仅是呈现数据,更重要的是通过呈现让受众更充分地理解纷繁复杂的数据集合。在信息可视化设计关注的众多对象中,出版物的可视化探索逐渐引起重视,成长为一门可视化、出版、艺术的交叉学科。正如世界顶级信息可视化布道者曼纽尔·利马(Manuel Lima)所说:“文学作品近年来成为可视化的一个重要表现主题,作者可以通过可视化探讨一本书中特定句子和词汇之间的联系,或者同一主题不同文献之间的交叉引用,或者不同书目之间的关系。很多信息作品都需要进行大量的文本分析,才能挖掘出作品的叙述结构,总结作者的风格,或揭示作品中所表达的主题之间的联系。”[1]出版物形式多样,无论是纸本还是电子化形式,均通过承载大量信息延续人类智慧与文明。与常规的出版物意义构建研究不同,可视化艺术家将出版物视为生命的有机体,通过“呈现”来传达出版物中的数据集合,活态展示出版物构成要素间的内在生长与数理关系。

信息可视化是“表达”功能的回归,以斯蒂芬妮·波萨韦茨(Stefanie Posavec)为代表的青年艺术家正是从“无字的写作”角度切入出版物的可视化探索,为出版物的呈现与传播形式开辟出新的路径。她的作品不仅在业界收获诸多好评,也为学界带来诸多启示。

一、斯蒂芬妮·波萨韦茨的出版物可视化探索

斯蒂芬妮·波萨韦茨1981年出生于美国科罗拉多州,成长于丹佛市。2002年获得科罗拉多州立大学美术学士学位(BFA)。2006年在英国伦敦的中央圣马丁艺术与设计学院学习传媒设计(Communication Design)并获得硕士学位。毕业后她就职于英国企鹅出版社,从事封面设计,随后辞职成为一名自由职业者。她的工作范围包括数据可视化、数据插图、信息设计、书籍封面及内容设计等,客户主要有兰登书屋(Random House)、企鹅出版社、费伯-费伯出版社(Faber&Faber)、《信息多美丽》(Information is Beautiful)以及《联线》(Wired)等知名杂志。

斯蒂芬妮·波萨韦茨的经典作品很多,近者如:2015年斯蒂芬妮·波萨韦茨和其设计伙伴乔琪亚·卢皮(Giorgia Lupi)将她们52周的生活图景可视化呈现在明信片上,通过互寄明信片的方式记录和解码彼此生活。这些明信片可视化作品最终获得了国际“凯度信息之美奖”(The Kantar Information is Beautiful Awards)中的“数据可视化项目金奖”,并出版成书,取名《亲爱的数据》(Dear Data),在书中与粉丝分享她们作品的创作经历。远者如:成名作《著作有机体》(Literary Organism)。该作品是她在攻读硕士学位最后一年时,为名为“无字的写作”(Writing Without Words)的项目创作的结课作业,得到业界高度评价。

“为了分享她对文学的热情和让大家关注她珍视的书籍,斯蒂芬妮·波萨韦茨将语言文字翻译成颜色和线条并有趣排列”。 阿尔贝托·开罗(Alberto Cairo,美国迈阿密大学传播学院可视化新闻奈特基金主席和计算机科学中心可视化项目主任,谷歌、微软等公司的可视化顾问)在其著作《不只是美:信息图表设计原理与经典案例》中点评并认同玛利亚·波波娃(Maria Popova,www.brainpicking.org网站创始人)对斯蒂芬妮·波萨韦茨的赞赏:“它们是你所见过的可视化故事中最具诗意的篇章。”[2]

大卫·麦克坎德莱斯(David McCandles),曾为《英国卫报》《连线》《独立报》等刊物撰稿,2010年在美国私有非营利机构泰德(TED)大会发表演讲《可视化之美》(The beauty of data visualization)也曾赞誉斯蒂芬妮·波萨韦茨的作品:“斯蒂芬妮的个人作品更倾向于数据艺术,并关注于无形的事物的揭示。《著作有机体》是对杰克·凯鲁亚克(Jack Kerouac)的著作《在路上》进行结构可视化的惊人作品!”[3]

二、《著作有机体》与《复杂的词库:6个版本》

《著作有机体》(Literary Organism)的创作目的是探讨文本的可视化表达形式,探索各种文学出版物作品的可视化方法,以呈现不同作者在写作风格上的异同。在样本选择上,斯蒂芬妮·波萨韦茨选择了自己在青少年时期很喜欢的杰克·凯鲁亚克(Jack Kerouac)的一本小说——《在路上》(On the Road)。她手工收集了这篇小说的结构、标点符号、词类以及每句话中单词的数据,并认真地用记号笔和荧光笔划分关键性主题(见图1),把整本小说压缩成一堆充满了数字列表的纸张。所有的颜色都是根据关键主题确定的,最终的可视化图形也是她在阿多比(Adobe)公司的一款绘图软件(Adobe Illustrator)中手动绘制的,并没有编写代码来生成最终的视觉效果。

图1 出版物中的数据信息收集

据斯蒂芬妮·波萨韦茨本人介绍,她对文学出版物进行可视化的常用思路有两种,在作品《著作有机体》中也展现出了这两种思路。

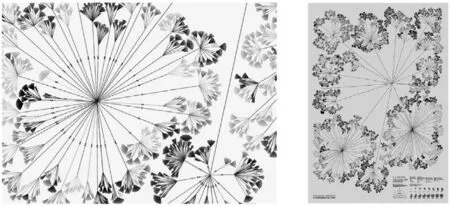

第一种是“结构”可视化。借助可视化技巧把一部出版物中隐藏的结构呈现出来,并把这些结构想象成一个活生生的、充满活力的能呼吸的生命。如她将小说《在路上》(On the Road)的第一部分用一个树形结构来展示,向读者可视化呈现出它们是如何被划分成章节,章节如何被划分成段落,段落如何被划分成句子,句子如何被划分成单词。最终的可视化结果就像一个植物构造的细胞(见图2)。

图2 “结构”可视化

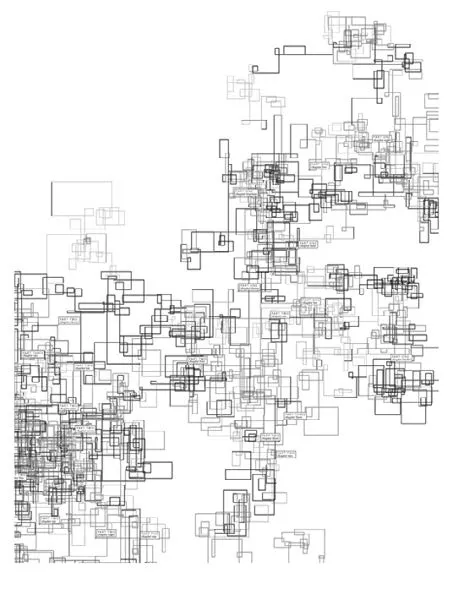

第二种是“句子绘图”可视化。斯蒂芬妮·波萨韦茨注意到不同写作风格的作家在写作时用在每个句子中的单词数量是不同的。源于此,斯蒂芬妮·波萨韦茨创建了一个被她称为“句子绘图”的可视化系统。此系统以著作中的句子为可视化基础单元,并借助线条进行可视化转喻,句子的长度决定了线条的长度,即句子越长则线条越长,句子越短则线条越短。当一句话结束时,该线条就会改变行进的方向,改变方向的频率由每句话的字数多少决定(见图3)。通过这种方法,人们可以在视觉上清晰地辨别出作者在写作时是喜用较长的句子还是善用较短的句子。较短的句子意味着作者的写作风格简洁、具有跳跃性;而长一点的句子则暗示作者在保持一种自由流畅、闲散的写作方式。

图3 “句子绘图”可视化(局部)

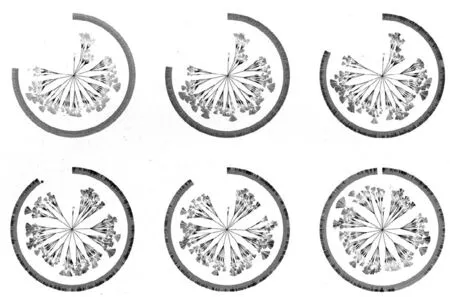

在斯蒂芬妮·波萨韦茨的另一个出版物可视化作品《复杂的词库:6个版本》(图4)中,她和她的姐夫——生态学者格雷格·麦金纳尼(Greg McInerny)合作,以达尔文(Darwin)的《物种起源》(On the Origin of Species)为可视化对象,斯蒂芬妮负责设计,格雷格·麦金纳尼负责可视化编码,最终可视化展示了这部经典著作的6个不同版本及其内容增减情况,以庆祝达尔文200周年诞辰。

图4 《复杂的词库:6个版本》

如图4所示,第一排从左至右分别为《物种起源》第一版、第二版、第三版的篇章结构,第二排从左至右分别为《物种起源》第四、第五、第六版的篇章结构。在这个作品中,不同的颜色具有不同的数据和内容意义。圈内的树状结构从粗到细,不断分叉,表现了从章、小节、段落、句子的逐步细分,是《著作有机体》中“结构可视化”思路的沿用。

《复杂的词库:6个版本》中,斯蒂芬妮·波萨韦茨借助圆形缺口的大小隐喻6个版本中句子数量的多少,缺口大小反映出数据内涵,但不会妨碍受众将其识别为圆形。个中道理,从视觉认知角度分析,正是格式塔“闭合原则”的体现。格式塔心理学强调经验和行为的整体性,又被称为“完图”法则,强调人们在获取视觉感知的时候,会倾向于将事物理解为一个整体。也就是说,视觉会把看到的信息根据大脑中已有的认识进行加工。假如出现的图形和某一事物之间存在联系,哪怕图形呈现得不完整,我们的视觉也会自动将不完整的部分填充并将它看作一个完整的图形。因此,只要物体的形状足以表征物体本身,人们就很容易地感知整个物体而忽视未闭合的特征,这就是信息连接的视觉原理。这也印证了:“观看世界的活动被证明是视觉刺激物与观看主体之间相互作用的过程……是知觉活动对客观现实的一种能动的把握。”[4]

文学作品的字里行间隐藏着精妙的联系,斯蒂芬妮·波萨韦茨用近乎虔诚的方式搜索文本表面,突出并注意句子的长度、韵律和主题,创造出能够显示出版物内容特征的令人震惊的图形。句子的长度、主题、词性,句子的节奏、标点符号以及文本的基本结构构成了她作品中的数据。她的作品实现了艺术(从平面设计的角度欣赏很华丽)与科学(具备科学的严谨性和公式的精确性)的联袂,无怪乎被赞叹为华丽的文学“有机体”。

三、出版物可视化之美

出版物的可视化设计需要将筛选过的相关数据按照一定逻辑呈现出来。在呈现的时候,既要保证信息数据的真实性,又要严格按照信息变量进行设计,不能像纯粹的艺术创作那样肆意挥洒线条与色彩。换言之,信息设计需要理性分析。正如书籍装帧大师吕敬人先生提倡的那样:“设计者要学会组织逻辑语言和多样性媒介表达方式,并且要有深层次地对信息进行解剖分析的能力。设计不应只停留在视觉美感这一表层,设计应该是一种有深刻社会意义的文化活动。”[5]

1.转译之美

出版物的可视化设计是借用各种内容导向的隐喻化设计形态转译与重构出版物数据信息,形成新的视觉传播形态和设计表达范式。“一切信息交流都在于向接受者的知识‘让步’,支配信息交流的上下文和对那些可能的更替解释的意识都必须加以排除。观看者以艺术家自居,必须有艺术家以观看者自居对应”。[6]因此,设计者在重塑信息形式时,需要尽可能地从受众角度考虑,将想要表达的数据信息进行逻辑梳理和层级划分,使可视界面的语义能够清晰、畅通地传达,这是每个出版物可视化作品不得不面对的转译和重塑原则。

具有多义性的内容转译和形式重塑会直接影响出版物信息的传达和内容的正确解读。为避免多义性,贡布里希曾提出“一致性检验”,即“把一个图像整体归入一个可能的经验类目的可能性”。[7]这在出版物可视化进程中显得尤为重要。也就是说,“再现永远是一件双向的事,它教给我们怎样从一种读解转换为另一种读解,从而形成一种相互关系”。[8]但图像有多义性,这就更需要我们“学会由一种读解转换为另一种读解,通过认识到两种读解都同样适合这个图像,去觉察多义性”。[9]

以可视化作品《TextArc:爱丽丝梦游仙境》为例。设计者W·布拉德福·佩利(W·Bradford Paley)借助文本分析工具将刘易斯·卡罗尔(Lewis Carroll)的著作《爱丽丝梦游仙境》(Alice in Wonderland,1865)中的词频进行可视化关联。这个作品的外圈由全文的每个句子环绕而成,从句中抽取的个别词汇放置圈内。词汇位置越接近,则颜色越相似,出现次数越多,则颜色越亮。当选择任一词汇时,就会自动生成连线,将该词在书中的位置显示出来。庞杂的信息经过可视化梳理,被转译为色彩、线条以及点状文字,既呈现出视觉繁美的艺术效果,又能保证层级间的语义清晰。转译之美在斯蒂芬妮·波萨韦茨的作品中亦有呈现。

2.多元之美

出版物可视化设计不仅在某种程度上改变了既往信息的单向、单维传播模式,形成互动、循环和“去中心化”的传播场域,同时也扭转了艺术设计单纯装饰的附属地位,被赋予内容转译与形式重塑两个向度的功能跃迁,镜像出视觉文化当下发展的新特征。

在可视化作品的设计制作、互动传播过程中,以用户为中心的设计思想贯穿始终,这暗示出从“传者导向”到“受者导向”的“去中心化”传播格局。“去中心化”不代表中心消失,只是中心被弱化。某种意义上,是多元化带来了“去中心化”。“去中心化”反映了媒介技术创新下的社会变迁,是多元化的一种外在表现。

《TextArc:爱丽丝梦游仙境》中散点式的视觉表达形式,印证了上述多元化、“去中心化”的传播趋势。在这个作品中,没有明确的中心,受众可以任意选择其中某一词汇,查找其在书中的使用情况,被赋权的快感增强了受众的接受度与参与度。正是在这种精英阶层对意识形态的高度集权遭到降解的信息传播大环境中,被用户接受、得到用户认可显得尤为重要。可视化设计正是出自于降低信息传播难度的考量得到重视,人的视觉功能因此得到最大程度的重视和挖掘,这是大数据时代视觉设计的逆袭,也为出版物领域开辟出发展新路径。

四、结语

世界分隔,图形相连。出版物作为人类文明延续的载体,因语言、文化的差异存在理解与传播的瓶颈。可视化技术在出版物领域的植入,可以帮助不同文化背景的受众理解信息,成为文化传递的催化剂。在国内,出版物的可视化设计目前较多地应用于书籍中的信息图设计,这在敬人设计工作室设计的《中华舆图志》、刘晓翔设计工作室设计的“中国最美的书”中均有体现。可视化技术在出版物领域更广泛的运用,需要我们强化数据素养,打破固有的出版物思维模式,拓展文字、数字、图像、符号之间的视觉转换力以及秩序化驾驭能力。

注释:

[1][美]Manuel Lima.视觉繁美[M].杜明翰,等,译.北京:机械工业出版社,2013:96

[2][美]Alberto Cairo.不只是美:信息图表设计原理与经典案例[M].罗辉,李丽华,译.北京:人民邮电出版社,2015:309

[3][英]David McCandles.Information is Beautiful[EB/OL].http://www.informationisbeautiful.net/2010/great-visualizers-stefanie-posavec/

[4]宁海林.阿恩海姆视知觉形式动力理论研究[M].北京:人民出版社,2009:35,40

[5]吕敬人.信息图表设计:信息理解是一种能量[J].地图,2017(1)

[6][7][8][9][英]E·H·贡布里希.艺术与错觉[M].杨正凯,李本正,范景中,译.南宁:广西美术出版社,2012:196,200,203,211