基于媒介生态学视野的新媒体内容低俗化问题研究*

□文│闫伟娜

长久以来媒介内容低俗化问题一直是伴随媒介发展的难题。早在20世纪末美国报业就出现了黄色新闻浪潮,刊登暴力、凶杀、色情等低俗报道,最终《纽约时报》等严肃报刊从混战中胜出,在美国新闻界确立了新闻报道的准则;[1]20世纪90年代以来的传媒市场化与收视率之争亦影响到我国的媒介生态,电视节目低俗化倾向愈演愈烈;而正当业界讨论电视节目低俗化治理之时,新媒体内容低俗化犹如猛虎下山,借助媒介新技术发展的触角无孔不入,以其低门槛、交互式、可参与等特点成为当前媒介内容低俗化的主战场。近几年国家各部门多次开展深入治理互联网和手机媒体低俗信息专项行动,取缔淫秽低俗网站、查处违法违规视听网站,而新媒体低俗信息的传播却依然愈演愈烈,尤其在新的媒介形势下,低俗之风又出现新的特点,需要仔细甄别与对待。本文尝试从媒介生态学的角度思考新媒体内容低俗化现象,剖析新媒体内容低俗化的成因与消解路径,以期有助于遏制新媒体内容低俗化的肆虐之风,重构绿色、和谐、自由的媒介生态环境。

一、媒介生态中的新媒体内容低俗化问题

“低俗”是指在某一特定历史条件与社会环境下,与人们普遍认同的价值观念相抵触、悖离的思想和行为,这种“普遍认同的价值观念”是动态的,总体而言包含风化、物质和美感三个层面。[2]新媒体内容低俗化是以新媒体信息技术为载体和场域而衍生的一种文化形态的低俗取向,主要表现为新媒体传播领域的色情暴力、虚假信息、泛娱乐化、低俗直播和消费主义趋势等。新媒体低门槛、易传播、能交互等特性一旦与“低俗化内容”合体,其固有的危害不仅被加以病毒式传播,而且会对媒介生态系统产生更隐蔽、更严重的危害,而媒介生态系统的变化会影响到媒介运作方式和受众的信息接受方式,进而影响整个社会生态系统的平衡。例如2016年“魏则西事件”所揭露的网络虚假医疗广告问题、2017年“13岁女孩打赏网红主播25万”的事件所揭露的直播低俗化问题等,新媒体内容低俗化事件中死去的不仅仅是病人,还有新媒体的社会公信力和社会信任的基石,这些已经不单纯是媒介生态系统的问题,亦引发社会生态系统平衡等一系列问题。

近年来学术界对媒介内容低俗化问题持续关注,研究成果主要集中于电视媒介内容低俗化研究、网络媒介内容低俗化的成因与解析等,对于新媒体尤其是“微”媒介内容的低俗化、网络直播内容低俗化等日益突显的新问题关注不足,从媒介生态学的视角剖析新媒体内容低俗化更是鲜有为之。媒介生态学中关于媒介与人、媒介与媒介、媒介与社会的系统化论述对我们分析新媒体内容低俗化提供了一种崭新思路:媒介系统作为社会生态系统中的子系统具有一定的社会性,单纯依赖自然调节必然产生一系列媒介生态问题,如色情暴力、低俗炒作、网络谣言等,应遵循媒介可持续发展的原则,以环境容量、资源承载力和生态适宜度为依据,强化适度调控媒介生态变化趋势的能力,使其始终沿着平衡和谐、良性循环的轨道前进。[3]

二、新媒体内容低俗化的成因解析:基于媒介生态学视角的审视

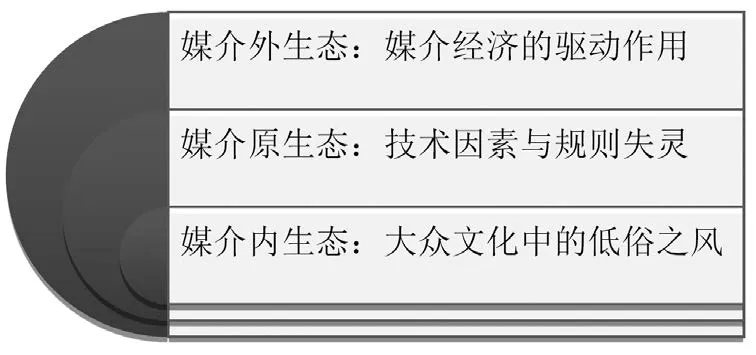

社会信息传播并非简单的线性进程,而是存在于复杂的网络系统中,新媒体传播自然也不例外,新媒体内容低俗化问题并非部分媒体和个人盲目追求经济利益的单一归因,而是“被动低俗”与“主动低俗”的复杂联姻,因此审视新媒体内容低俗化问题的成因需要在媒介生态系统中进行分析,只有厘清新媒体内容低俗化的成因才能标本兼治。媒介生态学理论将媒介与传播生态系统划分为中间层(传播原生态)、内层(传播内生态)与外层(传播外生态)三个层次,[4]分别对应大众传播的组织属性、信息属性和社会属性,以此来考量媒介传播生态中媒介与人、媒介与媒介、媒介与社会之间的互动关系,探究新媒体内容低俗化的成因可以从媒介生态传播系统的三个层次入手来分析解读(见图1)。

1.媒介内生态:大众文化中的低俗之风

图1 媒介生态学视角的新媒体内容低俗化成因

媒介生态圈的内层包含事件、信息、文化供给与受众需求,涉及社会道德与审美评价,在媒介生态圈内层引发新媒体内容低俗化的重要源起是当前大众文化中的低俗之风。传统美学观念中文化有雅、俗之分:以寡为雅,以众为俗;以远为雅,以近为俗。“雅文化”被认为是少数人的精英文化,具有较高的思想价值与审美追求;“俗文化”则被认为是大众的、平民的,具有娱乐性和消遣性,由此可见大众文化本身就具有“俗”的因子,加之市场经济浪潮下主流文化的衰微与荒漠化、与市场经济相适应的新的价值观体系没有被充分建立、世界媒介大环境的影响等种种原因,催生了大众文化中的低俗之风。就媒介本身而言并没有低俗与高雅之分,但是作为大众文化的传播载体,一些新媒体在与传统媒体的竞争中片面追求流量与点击率,以难登大雅之堂的色情暴力内容和低俗话题迎合部分受众的低俗品位,进而使整个新媒体生态呈现出低俗化趋势,而大众文化与新媒体内容低俗化传播在某种程度上也形成一种恶性循环,新媒体内容低俗化促使大众文化加速走向低俗。

2.媒介原生态:技术因素与规则失灵

媒介生态圈的中间层是媒介原生态,这一层的媒介传播活动和传播现象本身就构成一个生态系统,包括技术、管理和媒介产业组织等。从媒介生态圈中间层剖析新媒体内容低俗化的成因主要有两方面因素:一是新媒体技术的发展与低俗信息传播泛滥,二是新媒体技术发展所造成的规则失灵。半个世纪之前麦克卢汉就曾预言:在电子时代媒介工具本身而非其传播内容,将对整个社会和人类本身产生巨大影响。[5]媒介技术的进化发展既有利于人们更便利地获取和传播正面信息,同时又成为低俗信息传播的助推器,低俗信息通过手机、平板电脑等移动媒介以病毒传播的模式蔓延,并具有高度私密性与隐匿性,这些都是媒介技术发展带来的风险与挑战,像达摩克利斯之剑一般时刻悬于我们的头顶。同时,媒介技术发展带来的信息膨胀也导致了规则与制度的暂时失灵,在新媒体“点对点”的传播环境下,海量信息分布于互联网的每一个角落,媒介新技术时刻催生新的传播方式,此时的审查规则与制度已然失去其权威作用,尽管我国关于互联网管理和信息传播的相关法律有80多部,但是面对新媒体技术发展催生而出的日益严峻的新媒体内容低俗化问题只能成为“事后诸葛亮”。[6]

3.媒介外生态:媒介经济的驱动作用

媒介外生态主要探讨媒介传播过程与社会环境之间的能量交换,涉及媒介传播活动与外在的政治经济压力等方面的关系。从媒介外生态分析新媒体内容低俗化的成因主要在于媒介经济的驱动作用。与传统媒介相比,新媒体的盈利模式呈现出多样化与个性化的特征,无论是内容产品盈利、二次销售、出售广告,抑或是平台盈利、增值服务、媒介融合,新媒体的盈利模式都离不开“点击率”这一重要法宝,只有博人眼球获得点击率才有盈利的可能。因此,各新媒体平台不惜以牺牲媒介品质为代价使出浑身解数,标题越来越耸人听闻,图片越来越露骨血腥,内容越来越低俗不堪,尤其是一些门户网站的迷你首页充斥着各种“人咬狗”的低俗新闻,从贪腐内幕到明星私生活再到各种审丑奇观,在经济利益的驱动下新媒体的生态遭到严重破坏,新媒体的媒介公信力严重受损。

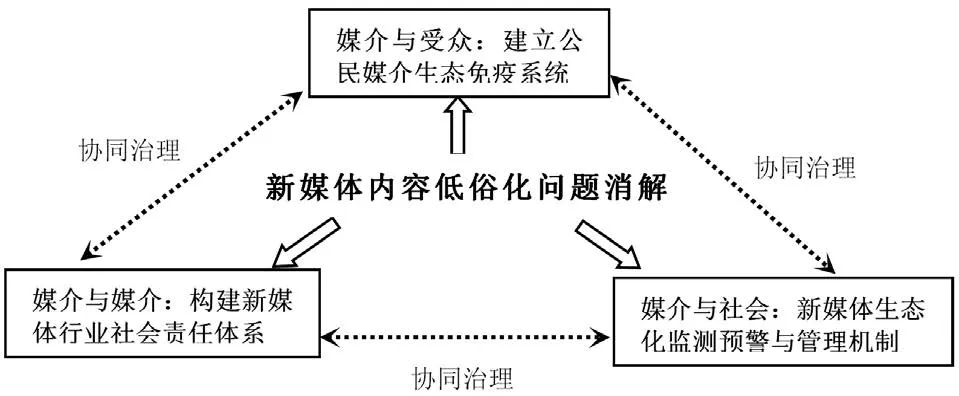

三、媒介生态学视野下新媒体内容低俗化的消解路径

尼葛洛庞帝在其《数字化生存》一书中曾这样描述我们的时代:计算不再是和计算机有关,它决定着我们的生存。[7]在我们尽享新媒体技术发展带来的红利的同时应深刻反思大众传播媒介的社会责任,面对媒介内容低俗化导致的媒介生态失衡以及大众精神的集体矮化与粗鄙化,我们必须拿出切实可行的解决策略,就如同当年洛杉矶政府治理生态危机一般。从媒介生态学的角度出发,要解决新媒体内容低俗化问题需要从受众、媒介自身和社会监管三方面入手,分别构建公民媒介生态免疫系统、新媒体行业社会责任体系和新媒体生态化监测预警与管理机制(见图2)。

1.媒介与受众:建立公民媒介生态免疫系统

图2 媒介生态学视角的新媒体内容低俗化消解路径

较传统媒介而言,新媒体传播中受众的角色发生重大变化,从信息的接受者转变为传、受合一的双重角色,公民在新媒体环境下的行为选择对新媒体内容低俗化有重要影响。因此新媒体传播生态的治理应从受众入手,如果受众具备了对抗低俗信息的“免疫抗体”,面对新媒体内容低俗化能够做到“守土有责”“匹夫有责”,新媒体内容低俗化的毒瘤就失去了依附主体,媒介生态也会相应得到净化。公民媒介生态免疫系统的构建需要三个步骤:首先要普及媒介生态观念,使受众树立正确的媒介信息观与媒介价值观;其次,通过教育体系中不同阶段的媒介素养教育修复、增强受众对媒介信息的辨别意识和批判意识,使受众能自主识别新媒体传播中的低俗信息并自觉抵制;最后,运用媒介滋补法、媒介接种法和社会支持法等方法维护媒介生态免疫系统的正常循环,[8]同时积极推进主流文化建设。就像人自身的免疫系统一样,媒介生态免疫系统的构建不可能一蹴而就,需要激发、接种与维护,也可能会出现一定程度的免疫缺陷,因此,消解新媒体内容低俗化问题还需新媒体行业和管理层面的策略合力为之。

2.媒介与媒介:构建新媒体行业社会责任体系

在2016年4月网络安全和信息化工作座谈会上,习近平总书记谈到互联网和新媒体企业的社会责任问题,“企业做得越大,社会责任、道德责任就越大”。[9]实际上新媒体行业的经济效益与社会效益之间关系密切,企业的责任、口碑与公信力直接影响其经济收益。例如,2016年1月的血友病贴吧事件、4月的魏则西事件、5月的文学侵权事件使百度的媒介声誉严重受损,其第三季度总营收较上一年下跌0.7%,客户数量下滑15.9%,这是百度10年来首次营收同比下降,在资本市场股价持续走低,由此可见媒介公信力与社会责任的重要性和影响力。[10]构建新媒体行业社会责任体系,首先应培育新媒体行业形成媒介生态共识,了解媒介生态恶化对新媒体行业发展的危害;其次,应促使新媒体行业构建媒介道德自律标准,并通过行业协会进行自我监督与同行监督,在新媒体行业形成以“低俗”为耻的行业风气;最后,制定新媒体行业社会责任践行评价标准,涉及信息生产、信息传播、文化教育、社会监督、协调关系等层面,定期评估、测量、发布新媒体社会责任的履行现状,以此作为辅助自律的手段。

3.媒介与社会:新媒体生态化监测预警与管理机制

当前新媒体监管可以说是世界性难题,各国政府对于新媒体的管理都是在传统媒介管理的基础上进化而来,如以德国和新加坡为代表的政府主导模式、以美国和英国为代表的行业自律模式和以法国为代表的政府与新媒体行业共同管理模式等,面对迅速更新的新媒体技术和日益严峻的新媒体内容低俗化问题,亟须创新监测手段与管理体制。从媒介生态学的角度而言,预防胜于治疗,行之有效的新媒体生态化监测预警与管理机制是预防新媒体内容低俗化的重要屏障。所谓生态化监测预警与管理机制,即将新媒体不良信息与媒介生态视为有机整体,建立起“新媒体低俗信息病毒库”并不断更新,调动政府部门与相关新媒体信息运营主体统一行动,针对新媒体信息传播进行实时监测,发现低俗信息即预警并采取信息过滤技术进行阻断,同时利用新媒体追踪技术监测低俗信息传播源,以控制低俗信息的生产与蔓延。在生态化管理方面,以网络实名制为基础推行、建立新媒体企业和公民诚信档案,对新媒体企业的服务经营行为、新媒体受众的信息传播行为进行信用评估,记录信用等级,将生产传播低俗信息、实施网络欺诈、造谣传谣和侵害他人合法权益的企业和个人列入诚信档案数据库的黑名单,并采取媒介行为限制和行业禁入等措施。在新媒体生态化监测预警与管理机制的建设过程中,还需要政府相关法律法规的支持与协调,针对新媒体行业的技术特点对不断涌现的新问题和新变化进行及时细分与界定,不让低俗信息有机可乘。

四、结语

新媒体的崛起促使媒介生态发生颠覆性变化,在人们对新媒体越来越依赖的当下,我们更应清楚地看到新媒体已经成为“低俗化内容”弥漫的新战场。从明星出轨门的网络发酵到新媒体诈捐事件,从网络谣言泛滥的罪与罚到违规网红直播的艳俗粗鄙……色情、隐私、暴力、虚假、消费主义等低俗现象已经严重威胁到媒介生态的平衡,可能引发一系列媒介生态问题和社会问题。在媒介生态学的框架下分析审视新媒体内容低俗化的成因可以发现,新媒体内容低俗化问题是“被动低俗”与“主动低俗”的复杂联姻,这其中既有媒介经济的驱动性,又有新媒体技术的更迭和技术更迭所产生的规则失灵,也有大众文化中的低俗之风的诱因,其消弭是一项任重而道远的系统工程,需要受众、媒介与社会监管三者合力为之。所幸当前政府层面与理论界已经开始关注新媒体内容低俗化问题,2017年“两会”代表们亦提出以“法律法规面前媒体平等的原则”来对待新媒体领域的野蛮生长状态,新媒体内容低俗化问题的治理将成为今后政府深化媒体改革和媒介生态管理层面的一项重要工作。