实验是生物课培养科学素养的基础环节

孟蕾

生物学是一门以实验为基础的学科,因此从实验角度研究“如何提高生物科学素养”就显得尤为重要。

但目前这方面的研究很少。以往常规的实验教学模式是:教师先讲授实验原理,再让学生按照步骤逐项完成。目的只是熟悉实验步骤,以应付考试。在实验过程中学生只是“验证者”,而非“探究者”。久而久之,学生主动参与的积极性受挫。此外,传统的实验课重知识讲授,轻学生活动,往往忽视课本上涉及的模型构建类和调查研究类实验。这种做法同样不利于学生生物学素养的培养。

基于以上问题,笔者认为非常有必要从实际的课本实验出发,尝试总结不同实验类型的教学模式。

什么是生物科学素养

现行的课程标准明确指出:生物科学素养是指公民参加社会生活、经济活动、生产实践和个人决策所需的生物科学知识、探究能力以及相关的情感态度与价值观,它反映了一个人对生物科学领域中核心的基础内容的掌握和应用水平,以及在已有基础上不断提高自身科学素养的能力。

关于达成生物科学素养所要求的核心基础内容,目前业内专家达成共识,即包括以下5个方面:能理解生物学基本现象和规律,理解生物学原理如何应用于生物技术领域;能解释身边的生物学现象;应掌握一系列技能,如操作技能,科学探究技能,比较、判断、分析和推理等思维技能,以及创造性和批判性思维方式;形成正确的情感、态度、价值观,并以此指导自身行为;形成终身学习的基本能力。

因此,生物科学素养是科学知识、科学能力和方法、科学意识和品质的总和。其中,科学知识是基础、科学能力和方法是核心、科学精神是灵魂。

就课本要求的实验类型来说,大致可分为三类:动手验证类(即通常实验室进行的课本实验)、模拟和模型构建类、调查研究类。不同实验类型所要求达成的具体科学素养。

动手验证类实验有利于达成生物科学素养的能力要素。能力目标是整个科学素养的核心。在现行课程标准中,对能力维度有如下表述:能够正确使用一般的实验器具;掌握采集和处理实验材料、进行生物学实验的操作、生物绘图等技能;发展科学探究能力。其中科学探究能力包括:能客观观察和描述现象,提出问题,分析问题,设计实验方案,解释数據,得出结论等。

模拟和模型的构建类实验有利于达成生物科学素养中的知识要素。在课程标准中,对知识维度的要求有以下表述:学生能获得生物学基本事实、概念、原理、规律和模型等方面的基础知识;知道生物科学和技术的发展方向和成就;知道生物科学史上的重要事件等。

调查研究类实验有利于达成生物科学素养中的意识品质要素。在课程标准中,对科学意识品质的要求如下:认识生物科学的价值,乐于学习生物科学,养成质疑、求实、创新及勇于实践的科学精神和科学态度;确立积极的生活态度和健康的生活方式等。

改造生物课本实验,凸显科学素养教育实效

三类实验要从课本走进实验室,从知识的记忆回归到学生的动手、观察乃至素养,许多实际问题还有待解决。在问题的解决中,提高学生实验科学素养的有效教学模式也初具雏形。

第一,基于高中学生的学情,让学生独立设计实验是有困难的。教师可依据课本实验,在教学环节的设计上增加探究的意味,在教师引导以及学生自主学习、同伴互助的过程中,达成上述能力目标。

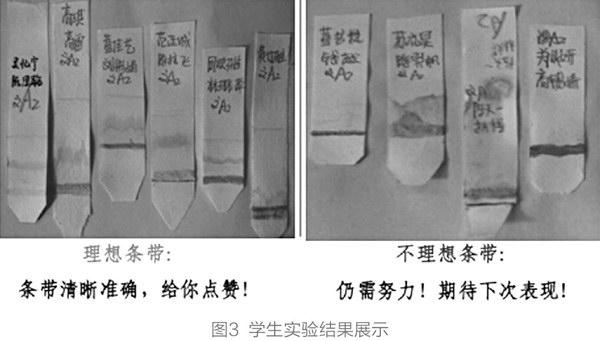

以色素的提取和分离为例,基于往届学生实验中出现的色素带不整齐、有重叠和色素颜色不明显等情况,笔者提前进行了预实验并发现了课本中诸多值得商榷的问题:(1)课本上层析时用试管,但由于试管很细,而且常常沾有层析液,所以色素带很容易溶解到层析液中,导致实验失败。应换为在烧杯中层析更好。(2)课本上要求用尼龙布过滤,但实际研磨得到的色素溶液很少,很容易全部粘在尼龙布上。应改为把滤液直接倒入试管,静置片刻,取上清即色素滤液继续实验。(3)课本上要求用毛细吸管吸取少量滤液画线,但实际操作中很难画出细而直的滤液细线。改为用直尺蘸取色素提取液进行色素画线,简单易行且效果较好。(4)研磨不充分,会导致色素带不清晰。层析时间太短,会导致色素带重叠。只有注意实验细节,才能得出理想的结果。有了教师预实验和优化实验体系,学生的“动手验证类实验”才能变得可操作、好验证。

第二,课本上绝大多数实验都提供了方法步骤,如果教师直接讲授实验原理和方法,或者学生直接照方下单,不利于学生能力的培养。相反,通过一系列具有启发性的问题串,引导学生积极思考,师生共同设计实验,可有效提高学生的生物科学素养。

关于色素提取和分离实验,可以设计以下问题串:色素在哪?用何种试剂溶解提取?采用何种措施防止叶绿素被破坏?如何将各种在有机溶剂中溶解度不同的色素分开,等等。实践表明,以上问题情境能够增强学生的主体意识,充分激发兴趣,从而使学生以积极的心态投入后续的实验操作中。

第三,能力目标中明确指出“学生要能利用证据和逻辑对自己的实验结果进行反思”。在第一个平行班上课时,笔者原本想让学生反思实验失败的原因,但多数学生无从下手。因此,在后面的班级上课时,笔者尝试进行改进:在师生共同分析完实验原理后,不具体分析实验步骤,而是直接呈现一张自我监控表,让学生以小组为单位进行实验操作,并随时记录。

第四,请实验操作理想的学生到讲台上分享经验,课后制作展板,对全部学生的实验结果进行集中展示。这个环节除了能达成“用准确的术语、图表介绍研究方法和结果,阐明观点;并听取同伴建议”的能力目标,还能提高汇报人的自信和语言表达能力,而来自同伴的分享,更能引起倾听者的共鸣,促使学生深入反思。

第五,在实验课堂渗透STS(科学、技术、社会)教育,即尝试用实验原理和方法解决日常生活与生产中的实际问题。这样—方面能提高学生的兴趣,另一方面使他们意识到科学知识的重要性。

在色素的提取和分离课前,笔者已布置学生收集校园里叶片,除了收集要求的菠菜叶片,学生还可以尝试探究其他感兴趣的叶片,并比较两者的色素颜色和条带位置有何不同。绝大多数学生都带来了各色叶子:枫叶、银杏叶、红牛皮菜叶等。实验前,学生白行提出假设,设计实验方案,通过实验证实或否定最初假设。学生是“主角”,教师只是“引导者”。

第六,与实践周相联系,开展植物色素提取比赛。实践周是我们的特色活动,其间可以对很多课本实验进行深入挖掘。比如:“物质鉴定——对食堂提供的酸奶、豆浆等食物进行还原糖、蛋白质、脂质等的测定,从而为科学饮食提供依据”“对自身的口腔上皮细胞进行染色,做染色体组型分析,寻找男女生的差异”等。

动手验证类实验主要集中在《分子与细胞》分册中,而在《遗传与进化》分册中,由于实验条件有限,该册实验多以模拟实验或模型构建的形式出现。通过模型的构建,不仅使抽象的东西简单明了,而且锻炼了学生的动手能力,能有效地提高生物科学素养。

在模型的构建过程中,可穿插生物科学史的教学。将科学家的发现史融合在问题串中,从而再现知识发生过程,在师生共同讨论中体验科学家的思维方式,体会合作和跨学科融合的重要性。

调查研究类课题也是提高生物科学素养必不可少的环节。癌症防治、转基因安全性、艾滋病病毒等问题,与每个人的健康息息相关,学生很感兴趣。通过完成相关调查研究课题,不仅能提高学生文献检索和信息收集处理能力,还能拓宽视野,确立积极的生活态度和健康的生活方式,形成良好的科学意识和品质。

参考文献:

[1]生物课程标准组普通高中生物课程标准(实验)解读[M]江苏教育出版社,2004

[2]余自强著.生物课程论[M].教育科学出版社,2006

[3]潘立晶新教材实验中的生物科学素养体现[J].中学生物学,2009.25 (2);16 -18

[4]钱洋.对提高学生生物科学素养的一些思考[J].生物学教学,2004,29 (9):59-60