东瀛观剧杂感

刘佳

住得越久,日本人在生活上的节俭越令我吃惊,他们在衣食住行方面永远不知疲倦地精打细算,对各种打折活动永远不遗余力地孜孜以求,而看演出这样“奢侈”的活动却是他们生活中不可或缺的一部分。虽然票价不菲,但大大小小的剧场都忙得不可开交,各种演出票总要提前很久预订才能买到。天天为1/4和1/2棵白菜之间的200日元纠结,却不惜一两万日元去看一场演出,这种奇妙的消费理念恐怕是很多“爆买族”无法理解的。也许是被这种文化氛围所感染,也许是作为戏迷不可救药的执着,即使只拿着打工仔的薪水,还是会千方百计省下钱去看戏。在日本的一年,我看了能、歌舞伎、文乐、歌剧、音乐剧,外加音乐会和猿戏(也就是耍猴),可能比好多在日本定居的人几十年看的戏都多。由于语言和历史文化的差异,看外国戏注定是个似懂非懂的过程,但艺术又有着无国界的特性,于是看戏又成了一个让我深受启发的过程。

能

如同昆曲、京剧之于中国戏曲,能、文乐与歌舞伎是最具有代表性的日本传统戏剧形式。其中,“能”是在中国古代百戏、散乐的影响下,由“猿乐”、“田乐”发展而来的。从日本南北朝时代至室町时代初期(14世纪中叶—15世纪中叶)的一百年间,能逐渐走向成熟,这一时期不仅出现了观阿弥(1333—1384)、世阿弥(1363—1443)、禅竹(1405—1470?)这样一批开宗立派的艺术家,奠定了能的美学和表演理论,而且能还得到了当权武士阶层的青睐与培植。在江户时代(1603—1868),能得到幕府的庇护,成为一种官方艺术。明治维新以后,西风东渐,能作为古典艺术形式曾一度衰落,但在皇族及各界人士的倡导和援助下得以复生,并受到政府的保护。2001年,能与中国的昆曲、印度的梵剧等19项民族艺术,被列入联合国教科文组织公布的首批“人类口头及非物质文化遗产”。

名古屋是武家文化的重镇,深受武士阶层庇护的能在这里也有着深厚的土壤。春日里走出巍峨的名古屋城,沿着护城河边樱花盛开的小路走不了几步,只见一座屋顶用黑瓦铺就的传统日式建筑,东侧正门长长的屋檐用一排黑色圆柱支撑,晴空下微风拂过,洗练庄重的背景衬托起一阵亮晶晶的樱花雨,这就是世界最大的能乐堂——名古屋能乐堂。建筑内部采用了木造工艺,弯弯曲曲的回廊通向剧场和展室,透过两侧的落地玻璃窗可以望见一池碧水,设计师巧妙地提升了建筑的隔音性,也实现了让每一个走进能乐堂的人体验“传统艺术寻根之旅”的初衷。即使没买票,人们也可以随时来能乐堂歇歇脚,在这个漫无目的随便看看的过程中,一定会有人因为对这个免费而舒适的休息场所心怀感激,而对先前并不了解的传统艺术产生好感吧。

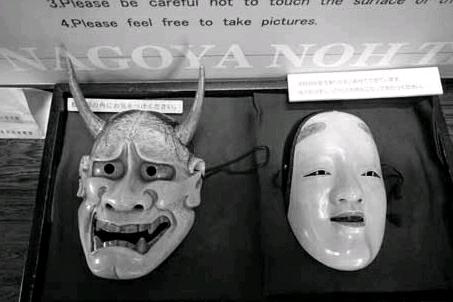

专业的能乐演出一年只有为数不多的几次,能够观赏到非常难得。开演前并不寂寞,展示室里陈列着丰富的史料、道具、服装,还有电视播放演出录像,更有能面可以试戴。能面,就是能乐使用的假面,现存能面有两百多种,分为翁面、老人面、鬼神面、女面、男面、灵面、特殊面等几类。开演前,演员要穿好服装,到位于舞台一边的“镜间”,毕恭毕敬地捧起能面,目不转睛地凝视能面的双眼,叫做“开眼”,然后才能戴上能面,平心静气地面对镜子寻找人物的感觉。这套看似繁琐而毫无意义的仪式,事实上却是一个进入角色的重要过程。能面与中国戏曲脸谱一样,凝聚着历代艺术家的创造,凝缩着关于这个人物的重要信息。演员通过能面深入揣摩自己将要扮演的人物,然后才能准确运用技巧来塑造这个人物。因此,在能乐界的人看来,能面不是单纯的道具,而是“能的生命”。

能乐有惠民票价,比歌舞伎便宜很多,还有免费的解说器可借。能的舞台被称作“空的空间”,通常六米见方,用木材搭建而成,四根柱子支撑着屋顶,右侧是通向后台的“桥廊”。舞台上没有大幕,背景是一块板壁——“镜板”,上面画着一棵松树,而沿着桥廊排列着三棵真实的小松树。松树体现出亲近自然的境界,更被认为是神灵降临的神树。这种简约凝练的舞台空间,留出大量空白,只用一部分去描绘人与物,可以很方便地实现空间变换,任观众的想象力自由驰骋。按照传统,镜板上应该画苍松,而我在名古屋能乐堂看到的却是小松。据说,画家当年为了祈祷新建成的能乐堂像小松一樣朝气蓬勃而大胆改动了传统的创意,于是名古屋能乐堂就形成了苍松、小松两种镜板交替使用的新传统。

13:45,一个穿和服的男子,出现在观众席前开始解说,内容主要是关于今天演出的能《云林院》,我虽听不太懂,但感觉他的语言深入浅出,挺有亲和力。坐在我旁边的一位老先生郑重其事地捧了好多资料,时不时好心地提点我一下。14:00,演出正式开始,首先是狂言《长光》,感觉是两个小花脸和一个老生的戏,讲一个骗子图谋别人长刀的故事。由于能的内容和基调过于沉郁压抑,因此能总和狂言穿插上演,这种短小诙谐的喜剧兴起于民间,多描写地主与奴仆、鬼神与人、僧侣与施主、丈夫与妻子之间的矛盾,善于讽刺嘲笑。狂言更像小品,表演技法极为简单,但节奏感很强,演员的念白、表情、动作都有交代,神态语气也很传神,不松懈也不过火,值得我们的很多丑角演员学习。看狂言的表演,忽然想到演戏和造房子一样,朴素不要紧,东西少也不要紧,首先要做到不杂乱、不闹腾,保持一定的品位,否则就失去了艺术的风骨。

狂言结束后休息15分钟,观众可以出去散散步,顺便参加一个抽奖活动,或者欣赏一下走廊里悬挂的能乐剧照。能的题材多来源于古典文学作品,不追求复杂的情节变化,着重通过歌舞来抒发情感,风格古雅凝重,具有宗教意味,根据内容可以分为“梦幻能”、“现在能”两大类,又可以分为“神能”、“修罗能”、“假发能”、“杂能”、“鬼能”等五种。《云林院》是一出梦幻能,先是乐队上场,然后是男配角和他的两个随从,最后是戴面具的老者。能是由各种纯熟的程式动作形成的表演传统,以全身动作为主,而又以腿和脚最为重要。舞台上的人物无论站立、端坐还是行走,都要始终保持一种固定姿势,整个身体微微前倾,表明自己是在倾注全身的力量向观众诉说。因为演员戴着面具,视野受到局限,无法高抬腿行走,久而久之便形成了不抬膝盖、双足拖地、静静行走的すり足——拖步步行法,要求演员行走时整个身体以前倾的姿态静静地向前移动,好像在推一辆沉重的车子。

几乎每个人物都要唱半天,但剧场里却没有字幕屏,歌舞伎、文乐、音乐剧的演出都是如此。日本的电子技术如此发达,怎么会懒于打字幕呢?这里面有什么考虑,我一直没想明白。还没等到后半段面具舞表演,刚才还正襟危坐的观众已经睡着一大半了,包括我身边那位捧了好多资料的老先生。所幸能乐演出时间不长,4:15就结束了,说实话,这个下午非常累,那种时时可以进入深度睡眠,又时时提醒自己不能睡的感觉太煎熬了。或许剧场里大多数人都和我感觉差不多,但走出剧场的时候,大家却流露出异常满足的神情,刚才还睡得东倒西歪,却瞬间就摆脱了睡意,恢复了入场时的兴致勃勃,这种满足感从何而来呢?难道只是因为看了一次能,通过亲近传统艺术找到了一种归属感吗?这也许很难用语言形容,就像能所追求的“幽玄”之美——境生象外、意在言外。

歌舞伎

歌舞伎起源于江户时代(1604—1868)初期,创始人是在岛根县出云大社从事奏乐、祈祷等工作的巫女阿国,现在她的塑像还静静屹立在京都四条大桥边。歌舞伎后来逐渐发展成专门由男演员演出的纯粹戏剧形式,与能的古朴截然不同,它的色彩绚丽浓艳,给人以豪华虚幻之感,题材既有贵族武士的传奇,也有平民百姓的生活。

歌舞伎演出的时间真怪,日场是11点到3点,晚场是4点到8点,中间有三次休息,近一个小时。第一次去买票的时候,我就觉得这四个小时将很难熬,但又很想看看中间为什么休息,休息的时候人们都干什么。我不到3点就到剧场了,先考察一下周边环境,剧场所在的大厦地下一层都是饭馆,位于9楼的剧场前厅居然也有两家饭馆,一家轻食店、一家寿司店,后者还有预订盒饭的服务,难道看戏中间还要正式地吃一顿饭吗?

不大一会儿,剧场里的观众陆陆续续走出来,来看戏的观众也越来越多。出来的人们分成两路,一路等电梯,一路走楼梯,电梯不大,只有两部,如果整整两场演出的观众争先恐后、里出外进,场面将不堪设想。而这里却始终安静而有序,剧场工作人员在积极疏导,来看晚场的观众也自觉地在前厅里等待,让下午场的观众能从容退场。这倒是个欣赏和服的好机会,许多妇女都是身着和服的,大包小包小碎步,发髻和发饰各具风情,极为郑重。有些胖胖的大妈估计是贵妇人,和服看起来也很昂贵,果然一进场就坐到票价最贵的前三排去了。三点半入场,进入剧场以后才发现一楼和二楼的走道简直是饮食一条街,饮料、冰激凌、点心应有尽有。

剧场里挺漂亮,红色的座椅,舞台上绚烂的天幕,可惜不让拍照,刚照了一张就被服务员劝止了。我在中日剧场和爱知文化中心看过三场歌舞伎、一场折子戏、一场新编戏,还有一场算是老戏新演吧,开演前,总有个简短的主创或司仪与大家见面的仪式。歌舞伎名角市川海老藏的出场很惊艳,开演时间到了,大幕迟迟不启,观众开始窃窃私语,忽然不知哪里传来一声嘹亮的问候:“大家好!”还没找到声音的来源,身着和服的市川海老藏就从剧场一侧的安全门直接走到观众席了,引来人们一阵惊呼。他潇潇洒洒地在观众席里游走,间或坐在舞台边上,像聊家常似的聊着一些有关歌舞伎的话题,时不时来个现场问答,剧场内其乐融融。歌舞伎剧团都是私营剧团,演员和观众的感情、观众对歌舞伎的认知和接受程度,对剧团的生存是至关重要的吧。便装的市川海老藏谈笑风生,想想一会儿他就要快速地去化妆,然后应付近三个小时的演出,这份肯拿出时间和精力与观众交流的真诚就让人佩服。还有一位司仪给我印象很深,他在介绍的最后几句话里把平常说话和歌舞伎念白巧妙结合起来,以一句铿锵有力的道白结束,引得掌声一片。歌舞伎的舞美很讲究,华丽的服饰、布景、刹那间的换装技术都在极力营造有冲击力的视觉效果,还有诸如楼顶激战、空中飞人这样视觉效果超强的段落。在《新八犬传》里,一个金光灿灿的黑色大妖魔被悬挂着从大边台口沿对角线穿越剧场,从所有观众头顶上掠过,一直飞到三层观众席后面,消失在一个喷出烟雾的小门里。妖魔离观众那么近,简直触手可及,所有人都觉得他在看着自己,那一刻真有点儿感动。念白在一出戏里所占的比重很大,一段长达二十多分钟的对白过后,看看四周,前面一排身着和服的女士已经睡着了,后面几位西服革履的老先生也睡着了……第一次休息30分钟,我终于知道观众们都去干什么了——吃!有的大口小口地吃着寿司,有的慢条斯理喝着咖啡,不知是真的感觉饿,还是吃东西也是欣赏歌舞伎的固定项目,这倒让人想起浮世绘里江户时代的老戏园子。

从剧场出来,街上的店铺大多已经打烊了,我眼前依然是歌舞伎炫目的色彩,耳边依然是那尖锐的鼓声和匪夷所思的念白。看惯了京剧的我,有个突出的感觉:常与京剧相提并论的歌舞伎,在丰富性、完善性和观赏性方面都无法和京剧同日而语,但它也有一样非常宝贵的东西——纯粹。与京剧相比,它在唱念做打各方面的表演手段都少得可怜,但居然能把男人的阳刚之气、女人的阴柔之美异常准确地传达出来,而且时时给人一种强烈的震撼,这既令人佩服,也引人深思。京剧的表演手段极大丰富,为什么有时候一场演出看下来,却好像只有“技”而没有“戏”?只有满台身怀绝技的人,却没有人物?“技”,最初是为了更好地表现“戏”而被创造出来的,它的不断打磨也是为了让“戏”更精彩,如果“技”成了最高理想和唯一追求,那么表演就成了杂技,戏剧也就失去了灵魂。能飚高腔固然好、能翻跟头固然好,但掌握了这些并不意味着就能生动地刻画人物。“戏”是“技”存在和发展的前提,如果“戏”被忽视,那么“技”就失去了存在的理由,也就无法精进了。

从能与歌舞伎,我也联想到日本文化的其他方面,日本的很多东西在我们看来,实在过于简单:和服的剪裁和穿着方式是那么原始,日本料理的品种是那么单一、烹调方式是那么幼稚,日本茶的制作方法是那么粗浅、味道是那么奇葩,日本的市民巡游是那么业余、那么稀松……但它们居然成为那么精致、那么富于艺术感和仪式感的存在。换句话说,它们或许“不是味儿”,却又很“对味儿”。我们常常嘲笑日本的東西“一半儿靠想”,它们确实有很多无法满足感官刺激的部分要靠想象去补足,就像日本菜给人的满足感即使想上一天也比不上一盆水煮鱼。但想的是什么呢?不是缺少哪种原材料,而是人们为某个作品付出的心血,这份心血逐渐成为一种内在的精神品格,甚至成为一种文化符号,淡化了作品本身的物质属性,而世世代代的人们就在不断的冥想和回味中坚守着文化的血脉。日本人常常发自肺腑地赞叹一口白米饭是多么多么好吃?那夸张的神情甚至有些滑稽。然而,“稻粱菽,麦黍稷。此六谷,人所食”,稻粱不就是先民们最伟大的杰作吗?它那朴实天然的味道所给予我们的不正是最纯粹的满足感吗?但如今还有多少人会耐心地细细品味一口白米饭的味道呢?对忙忙碌碌、懵懵懂懂的现代人而言,这个想的环节还真是不可缺少的,吃的也好、看的也好,如果仅仅满足于感官刺激,不去探究其灵魂,就会渐渐走样,渐渐失去了它被传统所赋予的意义。还是那句话,简单不要紧,只要纯粹就好,不舍本求末就好。戏曲也是这样,要回到“用歌舞演故事”的戏剧本体,在回归的道路上,“用歌舞”——展示技术技巧——仅仅是第一步,“演故事”——塑造人物、铺陈剧情、探讨人生——才是最本质的追求。

——以初代市川团十郎为例