马克思·帕金斯:站在文豪背后的人

谢天海

2015年,一部名为《天才捕手》的好莱坞电影进入了广大影迷的视线。故事中的两个主角,一个是被誉为“美国的托斯妥耶夫斯基”的托马斯·沃尔夫,另一个则是美国斯克里布纳出版社著名编辑马克思·帕金斯。影片记叙了两个人之间长达二十年的合作和友谊,向观众展示了帕金斯是如何以他坚定的意志和无尽的关爱,将沃尔夫的作品渐渐打磨成形,为美国文坛贡献出一位伟大的天才的过程。影片向观众展开了一个陌生的文学世界的一角,同时也引发了观众的好奇心,在历史上,帕金斯到底是一个什么样的人·他是否像电影描述的那样如此的无私与热忱呢?

马克思·帕金斯于1884年生于纽约,成长于新泽西,1907年从哈佛大学商学院毕业。虽然他主修商务,但因大学中受教于著名哈佛文学教授,他打下了扎实的文学基础。毕业后,他作为记者,在《纽约时报》工作了三年后,于1910年加入了纽约著名的斯克里布纳出版社。

斯克里布纳成立于1846年,是一家老牌出版社,经营方式偏于保守,主要出版一些文风比较质朴、价值观比较正统的作家的作品,如约翰·高斯绥华斯、亨利·詹姆斯和埃迪丝·沃顿等人的作品。所以,当帕金斯在四年半之后正式加入总编室时,斯克里布纳已经错过了很多当时最优秀的作者,比如西奥多·德莱塞和辛克莱尔·刘易斯等人。这种因循守旧的风格令帕金斯非常不满,他将目光盯上了一批这一时代新涌现出来的有才华的年轻作者。1919年,帕金斯取得了他人生当中第一个伟大的发现:这是一本名叫《浪漫的自我主义者》的小说,作者是一位年轻的军官,小说寄到编辑部以后,所有的编辑都对它不屑一顾,只有帕金斯非常喜爱。最终,在几位资历更老的编辑的压力之下,帕金斯被迫将手稿退回作者。为了对作者表示支持,他不顾出版社不得给退稿发评论的规定,特地给作者写了一封鼓励性的短信。事后证明,这封信挽救了美国历史上最伟大的作品之一。作者是一个脆弱和敏感的天才,如果没有来自帕金斯的支持,他很可能会放弃这部作品。在帕金斯的鼓励之下,作者两次修改了原稿,并寄回到斯克里布纳,但又被两次退回。帕金斯并没有气馁,而是尽全力游说身边的同事,他说道:“发现有才华的作者是出版商的第一天职,如果我们不能发表这一天才作品,我将会对整个出版事业彻底失望。”在他的不断坚持之下,出版社老板查尔斯·斯克里布纳亲自审阅了这部作品,改名为《伊甸之东》,最终得以出版发行,而这位年輕军官就是伟大的斯科特·菲茨杰拉德。

帕金斯不仅慧眼识珠,对于作家本人同样关爱有加。菲茨杰拉德虽然才华横溢,但也是一位出名的浪子,挥金如土,嗜酒如命。他写小说完全是为了挣钱养活自己。小说出版之后,虽然反响甚佳,在七个月内卖出了35000册,但斯克里布纳惯于拖欠作者稿酬,使他几乎处于破产的边缘。无奈之下菲茨杰拉德求助于帕金斯,希望能预支一部分稿费救急。帕金斯深知菲茨杰拉德财商极低,给他钱无疑等于抱薪救火,因此拒绝将所有稿费一次付清,而是将钱分批借给他。得益于帕金斯的约束,菲茨杰拉德才能够自我控制,不致过度沉迷酒色,他的天才得以延续下去,最终完成了他的代表作《了不起的盖茨比》。

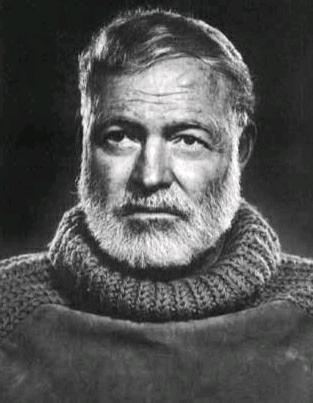

帕金斯对菲茨杰拉德的关怀不仅令后者为出版社完成了一部部惊世之作,更重要的是,还为帕金斯引荐了一位美国文坛更为重要的大家。1925年,菲茨杰拉德到法国度假,结识了当时只有26岁的海明威。此时,他的首部短篇小说集《我们这个时代》刚刚由埃兹拉·庞德出版,在美国还没有什么影响。菲茨杰拉德敏感地认识到了海明威的文学天赋,将他的一些作品推荐给帕金斯。帕金斯读过以后,觉得虽然内容显得不够扎实,但文风独特,与众不同。于是几次给海明威写信,希望出版他的作品。由于斯克里布纳出版社保守的名声在外,海明威谢绝了帕金斯的邀请。帕金斯觉得非常失望,在与菲茨杰拉德闲谈中提到自己不能与海明威合作的遗憾。菲茨杰拉德去法国专程拜访了海明威,向后者转达了帕金斯对他的称赞,并称与帕金斯合作是一件多么愉快的事。几经辗转之后,海明威终于被打动,决定将自己的新作《太阳照常升起》交与帕金斯出版。

帕金斯虽然深深为小说的故事情节和表现出的才华所感动,但并没有失去理智。他知道,小说当中的一些富于叛逆性的情节和俯拾皆是的污言秽语一定会让斯克里布纳那些老编辑们如坐针毡。然而,他依然坚持着自己的想法,向出版社力荐这部作品。据传,为了说服斯克里布纳接受海明威的语言风格,他把一系列脏话天天写在日历本上,全然不顾他人的反应。最终,斯克里布纳几经斟酌后,同意这部作品修改后发表。

然而,要说服个性嚣张的海明威修改作品绝非易事。海明威对于批评自己的人缺乏耐心,甚至异常粗暴。一则轶事足以说明与这个天才交往有多么艰难:有一次,帕金斯的同事马克思·伊思特曼撰文嘲讽海明威的《午后之死》,认为海明威的男性气质显得做作,文中嘲笑海明威道:“从你的假胸毛后面出来吧,海明威先生,我们都知道你是什么样的人。”海明威读到这话大为恼火,上门兴师问罪,先是解开自己的衬衫,露出胸毛让伊斯特曼检查是不是真的,然后动手去解伊斯特曼的衬衫,并嘲笑他的胸前光溜溜,就像个秃头一样。两个人最后当着帕金斯的面大打出手。

即便如此,帕金斯依然坚持着自己的观点,劝说海明威能够把小说的风格变得柔和一些。他在给海明威的信中写道:“如此富于原创性的作品,不应该因为一些空洞、幼稚和愚蠢的胡言乱语而被人放弃。”几经劝说之后,海明威终于接纳了帕金斯的意见,《太阳照常升起》得以面世。作品发表之后一炮而红,但也不出意外地受到了来自各界的批评,很多抗议信件堆满了帕金斯的写字台,而帕金斯出色的公关能力这时也派上了用场,他在很多场合不遗余力地向公众解释并推销海明威的作品,使得海明威渐渐被公众所接受。而接下来的几年中,帕金斯又出版了海明威的杂文集《春日的急流》和《永别了武器》,从而开启了双方长达几十年的合作,海明威的几乎所有名作,包括《丧钟为谁而鸣》和《老人与海》,均出自斯克里布纳出版社。

连续捧红菲茨杰拉德、海明威以及瑞恩·拉德拉、詹姆斯·博伊德和托马斯·博伊德等一批青年才俊之后,帕金斯已经俨然成为斯克里布纳编辑部的核心,他由一个初级编辑逐渐成长为编辑部主任,很多新锐作家的作品直接转到了他这里。在他的引领之下,斯克里布纳渐渐转变了风格,由以出版传统作品一跃变为了美国青年一代的代言人。

就在这个时刻,帕金斯迎来了生命中最重要的合作伙伴。1928年秋天,一位名叫玛德琳·伯伊德的文学经纪人来到了帕金斯的办公室,腋下夹着厚厚一叠文稿。这部作品就是托马斯·沃尔夫的文坛处女作,《哦,迷失》。

回忆这段经历时,帕金斯说道:“我第一次听到托马斯·沃尔夫这个名字时,我就有一种预感。我会喜欢这个人。好的作品都伴随着麻烦。玛德琳谈到了几部作品,我兴趣都不大,但她不断在提到一部有关美国男孩儿的小说。我于是几次对她说,‘你可以把作品带来。她似乎有些闪烁其辞。最后说道:‘我可以带过来,不过你答应我每个字都要看。我当然答应了,她又说了另外一些事情,我意识到,沃尔夫有着狂放不羁的灵魂,而且我们也处在一个同样狂暴的时代。”

用“狂放不羁”这个词形容沃尔夫可谓恰如其分,他身高六尺五寸,饭量和酒量巨大,出口成章,热情如火,感覺敏锐,时时刻刻被自己的天才所困扰。他完全不知道节制,在他的眼中,万事万物都那么美好,需要他日夜不停的记录下来。作为一部半自传体小说,《哦,迷失》讲述了美国青年尤金的成长经历,描述了他在家庭、恋人和学业等方面的迷惘与苦痛。细腻而自我沉醉的风格令人手不释卷。

然而,长时间从事编辑工作的帕金斯在被沃尔夫的才华震惊之余,也清醒地认识到,沃尔夫的天才需要有人来驾驭,否则,沃尔夫无尽的热情会导致小说过于冗长,无法出版。他不得不狠下心来,要求沃尔夫对自己小说进行大幅度删改。他指示沃尔夫,小说的主线应该围绕尤金对家庭生活的回忆展开,这样就意味着要将原稿当中前一百页有关尤金父亲的故事尽数删除。一开始,沃尔夫对于如此大规模地删改自己写出的作品痛心疾首,用他自己的话来说,“每次红笔划过纸面的时候,就像是切开了他的血管一样。”然而,在帕金斯的劝说之下,沃尔夫不得不在固执己见和发表作品之间选择了后者。除去删除内容之外,帕金斯也对沃尔夫汪洋恣肆的风格进行了限制。在连续几个月夜以继日的工作之后,帕金斯终于将33万字左右(相当于中文70万字左右)原作删除了近9万字,控制在可发表的范围之内。小说于1929年出版,改名为《天使望故乡》,出版后很快引起了轰动,获得了来自舆论界的普遍好评。紧接着,沃尔夫又创作了他人生中最为野心勃勃的作品,《时间的河流》。这部模仿法国作家马克·普鲁斯特《追忆似水年华》的作品凝聚了沃尔夫两年的心力,规模和尺度更加宏大,据传说,沃尔夫由于身材过于高大,只能靠在冰箱上写作,把写完的稿纸扔在一个盒子里,最后用了三个大汉才把成稿抬到了帕金斯那里。原作的宏大也就意味着帕金斯要更加努力地去限制沃尔夫的才华。整整两年时间,两个人几乎吃住在一起,无休止地讨论与争执,最终,《时间的河流》成为美国文学史上最伟大的作品之一。

对菲茨杰拉德,帕金斯更多是作为朋友和财务管家;对海明威,更多是作为道德约束者;而对沃尔夫来说,帕金斯更像是他的父亲。帕金斯有五个女儿,他更多地把比自己年轻十六岁的帕金斯视为儿子一样,在对他严格要求之余,也同时进行无微不至的关怀。由于沃尔夫醉心于写作,冷落了自己的妻子,使她最终离开了自己,在这些时刻,帕金斯给予了沃尔夫很大的鼓励和安慰。然而,尽管两人亲如父子,渐渐还是产生了嫌隙,沃尔夫越来越觉得帕金斯限制了自己创作的自由,越来越多的舆论也将沃尔夫的成就算到了帕金斯身上。随着争吵日渐升级,两人终于分道扬镳。但即便如此,沃尔夫仍然将帕金斯视为自己最亲近的人。1938年,沃尔夫患上了肺炎造成了脑部感染,在弥留之际,他不顾医生的嘱托,给帕金斯写下了人生的诀别之言:“我走过了漫长的旅程,到达过奇异的国度,曾经近距离直面那个黑暗中的人,我并不觉得恐惧,尽管死亡仍然缠绕在我边。我非常努力地想活下去,现在依然如是。我想你想了一千次,想要见到你……无论发生什么,直觉告诉我,要给你写信,告诉你,无论发生过什么,我会一直想念你,就像3年前的7月4日,我们相遇于船上,一起到河边的咖啡馆喝了一杯,然后来到高楼顶上,感觉到生命带来的奇妙、光辉和力量,感觉脚下的城市……”

作为一名编辑,帕金斯是伟大的,他尽职、敬业、一丝不苟,功高而不自居,创造辉煌而甘于寂寞。1946年,在一次为纽约大学学生进行的讲座中,他表达了自己对于编辑工作的看法“:编辑要记住的第一件事就是不要给书增加内容。编辑最多只是作者的仆人。不要觉得自己重要,因为编辑只能释放作者的能量,而什么也不创造。作者最好的作品,全然来自他们自己。”他警告学生们,不要把自己的观点强加到作者身上,使他们变成另一个人。“编辑的过程很简单,不要把马克·吐温变成莎士比亚,也不要把莎士比亚变成马克·吐温。编辑能做的就是还原作者原来的模样。”帕金斯去世于1947年,但他高度的职业精神和高尚的品德依然受到纽约乃至全美国图书界同行的盛赞,其中最好的褒奖也许要算《每季书评》编辑加文·鲍尔所言:“在网络书店大行其道的时代,像马克斯·帕金斯这样的编辑依旧不可或缺。”