农村贫困的父辈代际传递与子辈户口迁移削弱效应研究

刘 欢

一、引言

迁移是劳动者改善生活水平、获取公平机会的重要途径,然而我国大量流动人口通过迁移寻求机会公平的成本很高,即使劳动力自由迁移表面上没有受到明显限制,一些隐性或间接的阻碍因素仍然存在,如户籍制度及其带来的社会保障问题、就业歧视等。[1]2012年2月23日政府出台了相关政策措施,要求“今后出台有关就业、义务教育、技能培训等政策措施,不要与户口性质挂钩。继续探索建立城乡统一的户口登记制度”。户籍制度改革依然存在很长的路要走,劳动力自由流动的许多障碍需要进一步清理。

关于迁移行为的产生,新古典经济学的宏观理论主要从经济发展过程来解释劳动力迁移[2],其创立者是著名经济学家刘易斯,他提出 “二元结构模型”,认为劳动力迁移是由经济发展导致的地区间劳动力供需差异造成的,在同一个国家,工业化和城市化过程通常会导致城市与农村劳动力供求上产生不平衡,使得农村存在的大量剩余劳动力流向城市。[3]新移民经济学认为个体通过迁移来改变在参照群体中的地位,甚至通过迁移来改变参照群体以降低相对剥夺感、提高相对满足感。同时,迁移决策背后的理性计算不仅仅是个体为单位的,而是以家庭为单位进行的。迁移和留守是一个家庭为分散风险而采取的多样化经营策略。[4-5]根据已有理论研究,文章将从家庭收入水平、教育水平等微观特征方面考虑户口迁移对家庭贫困代际传递的影响。

二、文献回顾

从迁移机制来看,以往研究主要集中于宏观的结构性因素和微观的个体选择因素两个视角分析。其中宏观主要集中于自然、政治、经济、社会等因素的空间差异对人口迁移的影响,强调人口迁移对资源配置的调节,弱化区域差异;而微观上则比较注重人口及家庭的主要特征,如受教育程度、职业、家庭规模等对迁移者的迁移决策有重要影响。原新等(2011)[3]对大城市外来人口迁移行为影响因素分析发现,迁移更多地表现为以家庭为单位。由于外来人口在就业和工资待遇上遭遇不同程度的歧视,加之产业结构调整,预期收入水平与城市平均收入水平的脱离,城市平均工资增长率的提高对非正规部门劳动力产生了挤出效应,降低了潜在迁移者的迁移概率。如Marré(2009)[6]认为,受教育程度对处于工作年龄的农村居民是否离开其居住的农村社区而言,起着决定性的作用,因为在城市可获取更高的教育回报率。Maria⁃pia(2008)[7]发现,人们往往将劳动力迁移与贫困联系在一起,其实缺乏资源是迁移的动因和束缚。Dribe等(2006)[8]发现,迁移通过扩大社会关系网络等对社会流动具有潜在影响,也可增加人力资本投资。

社会流动性减弱已成为中国社会的重要问题,具体表现为收入的代际流动性降低、职业的代际传递固化。随着贫困治理的深入,解决长期贫困问题开始进入到理论研究和贫困治理决策者视野中,其中贫困家庭代际传递被认为是贫困治理的关键。[9]影响贫困代际传递家庭因素包括父辈素质、受教育年限、性别、营养投资、基因遗传和疾病等,家庭外部因素包括文化背景、机会平等与政策制度等。[10]卓玛草和孔祥利(2016)[11]对农民工的职业代际传递研究发现,农民工代际间职业分布存在代际差异,但在职业流动呈现代际差异中嵌套着职业代际传递与继承的共性,农民工代际职业流动范围存在明显的分割性,表现为农民工非精英群体与农民工精英阶层之间存在着职业“藩篱”①中国代际流动是一种 “双重流动”:人在社会藩篱间的流动和社会藩篱自身的流动,意味着人不仅在藩篱间流动,社会藩篱本身也因社会结构的变动而发生疏密程度(开放性)的变动与位置的流动。。陈全功和程蹊(2015)[12]从生命历程中重要事件的视角研究了贫困代际传递的变化,出生和就业是影响贫困代际传递的重要个体事件,贫困代际传递一般发生在孩子出生时期,代际阻断一般发生在父母或孩子能够进行农业生产或打工获得稳定收入时期,土地、教育和户籍是影响家庭代际传递改变的重大宏观事件。理论和实证的研究均表明,劳动力的区域流动使发达地区基于社会环境优势获得欠发达地区的人力资本投资的溢出效应,并抑制其教育公共投资的激励,差距随着经济和教育投资的不同增长路径越来越大,欠发达地区教育投资的代际传递使社会经济有陷入 “低发展陷阱” 的危险。[13-15]

收入改善的可能性在很大程度上影响着人们的迁移决策,个体选择迁移的主要原因大致有以下几点:一是户口所在地获得适合的就业岗位较难;二是在外地就业可以获得更高的工资收入;三是很多个体前往有更好的就业机会、经济发达的地区,原因在于不同区域之间经济的差异,以及由此带来的个人提升和发展空间的差异。同样,个体选择不迁移也有其内在原因:一是不必迁移;二是不能迁移。前者是指个人能力或者父母的社会网络关系有助于找到满意的工作;或者即使迁移能找到更高工资的工作,由于迁移存在较高的额外成本和风险,使得不迁移成为最佳选择。而后者是指由于存在迁移障碍,部分劳动者无法承担迁移成本而放弃迁移,或者由于本人健康、信息缺乏、家庭等因素的影响而不能迁移。在父辈代际收入传递路径中,受教育程度、健康状况、社会网络关系与迁移决策高度相关。因而,可以理解为在子辈受父辈收入影响基本成型的前提下,通过迁移改变其从父辈继承而来的差异,并最终通过收入变动改变代际收入弹性。这可能更多地展现为在没有较好社会资本的家庭,受教育程度低的个体,可以通过迁移获取更好的就业机会。

综上所述,国内外关于代际贫困的研究分别从宏观和微观的不同视角进行了分析,但是基于微观层面对贫困家庭外出务工及户口迁移对于家庭代际传递的改善影响研究相对较少,特别是针对农村地区绝对贫困户家庭和低收入的户口迁移与代际收入传递的影响研究。结合当前国内外学者关于人口迁移对社会流动、收入流动的影响方面已有的论述,本文的主要创新之处在于以下几点:第一,人口的地域流动使得越来越多的家庭两代人并未生活在同一地区,而地区间收入水平以及实际收入水平的差异势必影响父辈代际收入传递效应的准确估计,较大估计上的偏差将会影响对户口迁移对贫困代际传递削弱效应的认识。第二,已有研究未考虑人口迁移对父辈代际收入弹性的影响。跨区域的劳动力流动,可能改变原有的贫困代际传递机制,更关键的是迁移可能给迁移者带来更多公平选择的机会,比如重新择业、社会网络关系的此消彼长等。因此,在考虑人口迁移的情况下研究贫困家庭父辈代际收入传递,可为如何实现精准扶贫提供更有力的支撑。基于此,文章尝试户口迁移对父辈贫困代际传递的削弱影响,同时研究除经济因素影响外的其他代际传递路径影响因素通过迁移之后的改善情况,最后提出相关政策建议。

根据已有相关研究分析,提出文章的相关假设:

假设1:户口迁移对家庭收入有显著的正向提高作用,能够显著地降低父辈代际收入传递,并且根据受教育水平、家庭经济水平的不同,其对子辈户口迁移有不同的作用。

假设2:父辈对子辈的代际收入传递受迁移影响,并且其主要传递机制是通过家庭教育水平、健康水平以及社会网络等因素实现的。

三、数据来源及描述性统计

(一)数据来源

文章数据选自中国综合社会调查(CGSS)数据库,该数据库是我国最早的全国性、综合性、连续性学术调查项目。CGSS系统全面收集了社会、社区、家庭、个人多层次的数据,总结社会变迁的趋势。调查在全国一共抽取了100个县,加上北京、上海、天津、广州、深圳5个大城市,作为初级抽样单元。其中:在每个抽中的县(区),随机抽取4个居委会或村委会;在每个居委会或村委会下调查25个家庭;在每个抽取的家庭,随机抽取一个人进行采访。这样,在全国一共调查480个村/居委会,总样本量约为12000个。文章选取该数据库2012年的调查样本数据,根据分析的需要,首先对2012年数据通过Stata13.0进行合并处理,最终得到有效样本6149份。

(二)主要变量的描述性统计

为分析需要,文章选取的主要解释变量如表1所示。本人收入和父亲收入表示本人、父亲实际收入水平。父亲户籍表示父亲当前户籍为本人户籍一致时记为1,否则记为2。是否户籍迁移表示本人户籍迁移情况,迁移记为1,否则记为0;统计结果显示样本中有11%的人有户口迁移。本人年龄、父母年龄分别表示调查年份年龄的实际值,其中本人年龄均值为44.69岁,父亲、母亲年龄均值分别为74.25岁、71.57岁。本人、父母受教育年限分别表示接受正规教育的年限,其中父亲、母亲、本人的受教育年限均值分别为3.33、2.49、5.60。自评健康表示对自身健康的评价,由1~5分别表示很差、差、一般、好、很好。BMI值健康是根据身高体重计算得到,BMI值=体重(kg) /身高平方(m2),其数值小于18.5为体重过轻,将其定义身体不健康,记为0,否则记为1,表示健康,统计结果显示93%的人处于BMI值健康状态。社会网络表示人脉关系维护、交流的一系列活动综合,1~5分别表示很少、少、一般、多、很多。是否贫困表示当前家庭是否处于贫困状态,这里是按当年国家划定的绝对贫困线为标准进行测度,其中1表示是,0表示否,结果显示有5%的家庭处于绝对贫困状态。是否为低收入是以低于平均收入50%的比例进行测算的,低收入记为1,否则记为0,结果显示有约20%的家庭处于低收入状态。

表1 主要变量的描述性统计

(三)低收入与贫困家庭迁移、户籍、收入与教育比较

表2分别列出了全部样本是否迁移、低收入家庭是否迁移以及绝对贫困家庭是否迁移下的本人收入、父亲收入以及教育年限的对照;并且还分析了不同户口类型下本人收入、父亲收入及受教育年限的对比。其中,低收入家庭中迁移家庭本人收入比未迁移家庭本人收入增长0.07万元;迁移家庭父亲收入与未迁移家庭父亲收入持平;但受教育年限方面,迁移家庭受教育年限比未迁移家庭受教育年限高出1.53。而以绝对贫困家庭为例对比迁移的影响发现,绝对贫困家庭户口迁移的本人收入比未迁移户口的本人收入高出了0.13万元;父亲收入方面,未迁移家庭收入反而高于迁移家庭的父亲收入,说明父亲收入有着较强的代际传递性,收入越低的家庭越有迁移动机;教育方面,绝对贫困家庭中迁移家庭受教育年限要高出未迁移家庭2.34,说明较高的受教育水平是迁移的一个重要影响因素,而绝对贫困家庭普遍较低的受教育水平进一步阻碍了其户口迁移的能力。

最后纵向比较不同户口类型下父亲收入、本人收入及受教育水平差异,结果发现户口类型为城市户口的各项值均高于农村户口的家庭,其值甚至均达到农村户口家庭各项值的两倍;而农转非户口类型各项值也均高于农村户口家庭,且各项值与城市户口家庭差异并不太大。这一结果也进一步说明,尽管城镇化水平逐步提高,城乡差距不断缩小,但是在某些领域城乡差距仍然巨大,由此带来的恶性循环是值得警惕的,而促进农村人口的非农就业和户口迁移,实现其向城镇发展的同时能够获得更好的收入是缩小城乡差距的一个重要方面,正如统计结果显示的农转非户口类型与城镇户口类型家庭各项差异并不是特别大。

表2 低收入与贫困家庭迁移、户籍、父亲与本人收入、教育对照表

四、建立计量模型及实证回归结果

(一)建立计量模型

为检验文章的相关假设,现建立以下模型:

1.被解释变量。s_income表示子辈收入,ln(s_income)表示子辈收入的对数。文章分别检验了贫困样本及低收入家庭样本下的父辈收入对子辈收入的代际传递效应。

2.解释变量。ln(f_income)表示父辈收入的对数;migration表示户口迁移项,迁移记为1,未迁移记为0,其中迁移变量主要包括本地户口迁移、本省其他户口迁移、外省户口迁移三种迁移方式;ln(f_income)migration表示迁移与父辈收入的交互项,这里交互项则分别包括本地户口迁移、本省其他市户口迁移、外省户口迁移与父辈收入的交叉项。

3.控制变量。为有效地分析父辈收入及相关特征对子辈收入及贫困状态的影响,模型分别控制了省份、村特征、家庭特征以及母亲特征、年龄等相关变量。

(二)实证检验结果

根据模型,首先进行父辈收入对子辈收入传递效应的检验,即假设1的关于户口迁移对家庭收入有显著的正向提高作用,能够显著地降低父辈代际收入传递。其次,引入户口迁移变量以及父辈收入与户口迁移交互项后对子辈收入的影响。最后是引入相关特征变量的回归结果。表3的回归结果显示,低收入家庭和绝对贫困家庭的父辈收入对子辈收入都有显著的正向作用,传递效应明显。在引入户籍迁移及户籍迁移与父辈收入交互项后发现,父辈收入对子辈收入传递依然存在正向作用,户籍迁移也能够显著地提高子辈收入;但是父辈收入与户籍迁移的交互项明显地削弱了父辈收入对子辈收入的传递效应。在低收入样本中,如表3模型(5)结果显示,相较于低收入家庭未迁移户口的人员父辈收入传递效应的0.842,迁移户口人员的父辈传递效应仅为0.360,小于未迁移户口人员传递效应的一半。在绝对贫困家庭样本中,如表3中模型(2)的结果,相较于绝对贫困家庭未迁移户口人员父辈收入传递效应的0.812,有户口迁移人员的父辈收入传递效应为0.468,约为未迁移户口父辈收入传递效应的60%,说明迁移削弱了父辈收入对子辈收入的传递效应,其代际收入弹性明显更小。以上结论验证假设1成立,即无论对于绝对贫困户家庭还是低收入家庭,子辈户口迁移均削弱了父辈的代际收入传递效应。

表3 贫困家庭、低收入家庭子辈收入对数回归结果

其次,表3模型(3)、模型(6)均是引入父母亲年龄、受教育年限及本人年龄、受教育年限等变量,回归结果显示,无论是低收入家庭还是绝对贫困家庭的户口迁移对于父辈收入的传递效应都有明显的削弱作用,其中,低收入户家庭户口迁移对父辈收入的传递效应的削弱作用最大,绝对贫困家庭子辈对父辈收入传递效应的削弱也达到了50%左右。实证结果验证了户口迁移对于贫困及低收入家庭父辈收入传递效应的削弱作用,并强化了自身收入的增加。

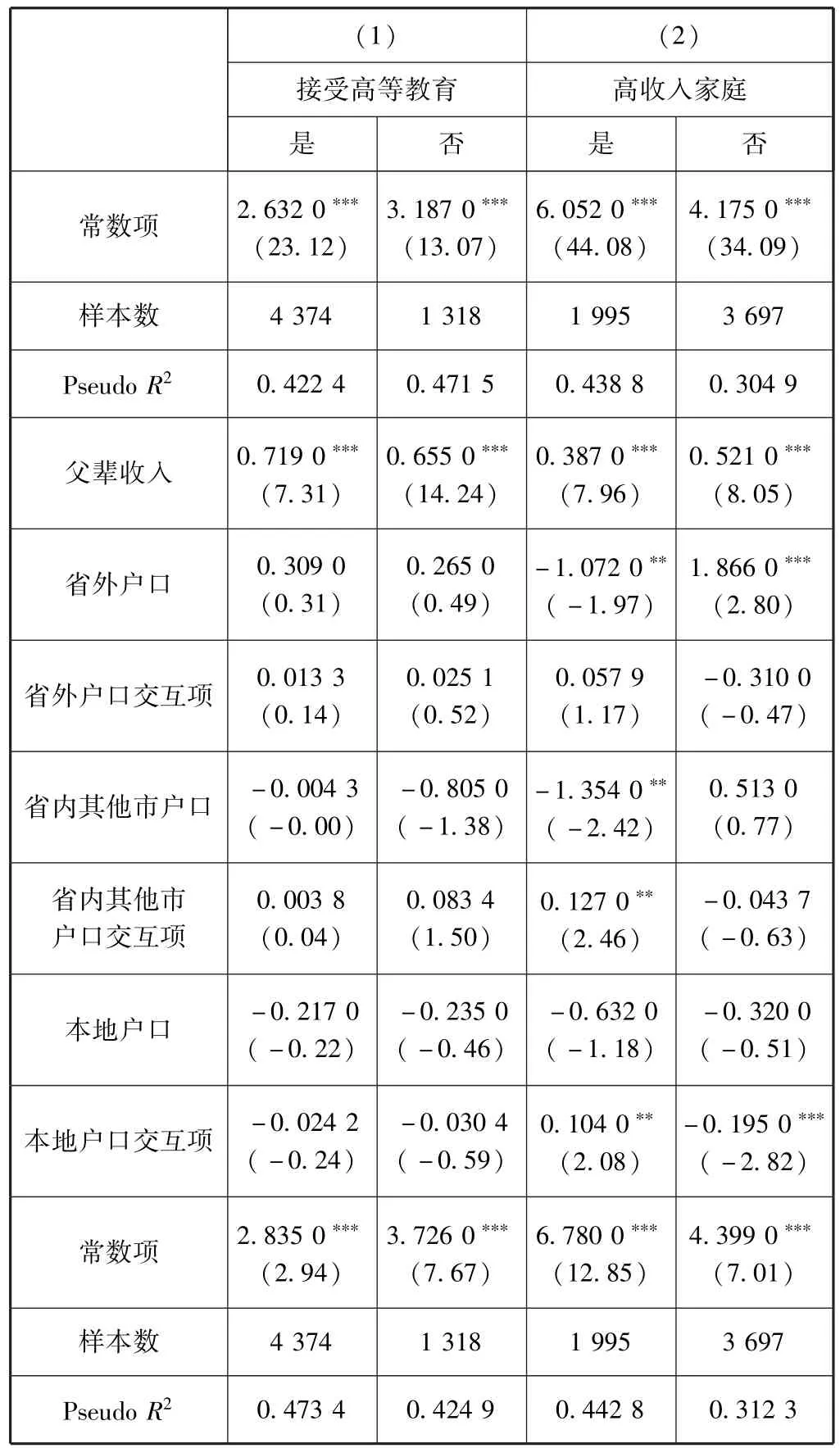

为进一步分析贫困家庭及低收入家庭父辈贫困传递效应的影响,下面引入子辈教育及收入的传递效应分析。表4列出了父辈收入对子辈教育及收入水平的传递效应的回归结果,其中表4上半部分是考虑户口迁移变化及与父辈收入交互项对子辈的影响;表4下半部分是将户口迁移地作为参照,分析父辈收入对子辈收入的传递效应。

表4模型(1)的回归结果显示,接受过高等教育的子辈,迁移能够明显提高其收入,迁移与父辈收入交互项为负向,说明父辈收入传递效应被削弱了,相较于接受过高等教育但没有迁移的父辈收入传递效应的0.733,接受过高等教育并选择迁移的父辈收入传递效应为0.361,父辈收入传递效应仅为其一半左右;而没有接受过高等教育的家庭父辈收入传递效应随着子辈户口迁移也逐渐被削弱,相较于未接受高等教育且未迁移人员的父辈收入传递效应人员的0.710,迁移使得父辈收入传递效应削弱为0.510,削弱效应在接受过高等教育的人员迁移中比没有接受过高等教育家庭人员大,说明教育因素影响了迁移削弱父辈收入代际传递效应。表4模型(2)是探讨家庭是否为高收入群体的回归结果,结果显示当家庭为高收入群体时,迁移使得父辈收入传递效应削弱了0.140,为0.314,而高收入家庭未迁移的父辈收入传递效应为0.454;同比发现,非高收入家庭的子辈户口迁移使得父辈传递效应削弱了0.309,为0.235,是非高收入家庭且未迁移人员父辈传递效应0.544的一半不到。这一结果说明,相对于高收入家庭的代际传递效应,迁移对非高收入家庭人员的父辈收入传递效应的削弱作用更加明显,进一步地论证了迁移对于低收入与绝对贫困家庭收入的正向效应,因此在政策制定时应减少农村贫困家庭、低收入家庭户口迁移的障碍及增加融入城市生活的相关保障。以上结论证明假设1成立,即根据经济收入和教育程度的不同,户口迁移对父辈代际传递的削弱效应不同。

表4 以教育、收入为分类样本的代际传递效应

续前表

表4后半部分是显示不同户口迁移地对家庭父辈收入传递效应的回归结果。回归结果显示,在是否接受过高等教育的样本下,无论是省外迁移、省内其他县市迁移还是在本地户口迁移,迁移与父辈收入交互项并没有显著地削弱父辈收入传递,回归结果并不显著。而在是否为高收入家庭样本下的回归结果显示,对于高收入家庭子辈的省内其他县市的迁移和本地户口迁移均与本人收入呈负相关,并且交互项呈正向强化作用,即省内或本地迁移户口使得子辈收入减少,并且强化了父辈收入对这种减少的作用,其原因是本身为高收入家庭,由于父辈在本地有着较大的社会网络、人脉关系,当子辈迁移到其他地区时,这种人脉关系的作用必然被弱化,从而导致迁移对子辈收入的减少(这里不考虑家庭社会网络覆盖全省的人脉关系)。同时,在非高收入家庭的迁移类型中,省外迁移明显增加了子辈收入,并且省外迁移与父辈收入交互项削弱了父辈收入传递效应0.310,相较于未迁移子辈的父辈传递效应的0.521,非高收入家庭子辈迁移的父辈传递效应仅为0.211,小于未迁移家庭的50%,说明省外迁移对非高收入家庭代际传递效应削弱明显,这也与现实相符合,更多的低收入及贫困家庭子辈为摆脱贫困都愿意选择到离家更远的东部地区就业,并逐步实现自己的户口迁移。非高收入家庭的省内其他县市的户口迁移虽然也能削弱父辈收入的传递效应,但并不显著,且削弱效应也不大。

(三)主要传递路径的影响分析

根据已有研究发现,影响子辈收入除了父辈收入的影响外,还包括其他影响因素,且这些因素也与父辈收入有相关性。[15]据此,借鉴孙三百等(2012)[1]的研究,可将代际收入相关关系分为直接影响因素与间接影响因素,如

其中:βysyf表示父辈与子辈收入关系的回归系数;rysyf表示本人收入与父辈收入的相关关系系数;rxiys表示xi变量与本人收入的相关关系;βxiys表示xi变量与本人收入的回归系数。对所有数据进行标准化处理后(均值为0,方差为1),本人收入方程为式(2)。对式(2)两边同乘以yf并取其期望值,由于进行标准化处理之后的方程期望值与变量相关关系系数相等,进而利用式(1)和式(2)推导出各因素的贡献率,如式(3):

表5列出了主要传递因素的相关系数关系,各变量总和贡献率为0.5167,可以解释父辈对子辈收入代际传递效应的50%以上的相关性,其中教育达到0.3819,贡献率占比较大。

表5 贫困传递因素分解相关性分析

续前表

表6是给出代际贫困传递因素随着户口迁移变化前后的对比。如表6所示,户口迁移后与迁移前相比,相关传递因素变化较未迁移前更好,其中教育因素均值变化最大,自评健康均值差检验并不显著;社会网络及BMI自评健康值均值差检验显著,但差异与迁移前变化较小。检验结果显示,贫困代际传递因素与户口迁移有较显著的关联性。

表6 户口迁移前后贫困传递因素的变化

表7是对家庭贫困传递因素随着户口迁移变化的回归结果,其中父辈收入随迁移的传递效应这里不再分析,与上文结果一致。这里分析BMI值、教育年限以及社会网络随着迁移对个人收入的影响。如表7所示,无论是否接受过高等教育还是家庭收入水平高低,BMI值、教育年限以及社会网络均与个人收入呈正相关,与预期一致。其中迁移与各变量的交互项中,BMI值的显著强化效应只在家庭为非高收入样本中呈显著效应,说明迁移强化了BMI值(健康水平)对子辈收入的正向作用;教育年限与迁移交互项分别在非高收入样本、未接受过高等教育样本下呈显著正相关性,说明迁移强化了教育对非高收入人员、未接受过教育人员子辈的收入效应;社会网络与迁移交互相则显著地增强了非高收入家庭人员、接受过和未接受过高等教育人员子辈的收入效应,而对高收入家庭人员的收入提高却并不显著。叶静怡等(2012)[17]研究发现高层次社会网络影响归属该网络的农民工工资水平提高,高层次社会网络除了帮助农民工找到工作之外,也可以在就业以后影响其行为模式和生产率水平,提高工资水平;但悦中山等(2011)[18]的研究认为农民工社会网络包括文化、社会经济和心理的融合关系,市民非亲属关系对农民工的文化和心理融合显著正向影响,但对社会经济融合影响有限,这种影响有可能使得农民工长期陷入城市社会底层。以上结论与假设2的研究假设相同,因而假设2成立,即迁移削弱了非高收入家庭子辈受教育水平、健康水平以及社会网络等因素对父辈代际贫困的传递效应,提高子辈收入水平。

表7 代际传递因素的回归结果

五、研究结论与启示

文章选用中国综合社会调查(CGSS)数据库数据,以户口迁移为主要变量,分别测量了农村贫困家庭、低收入家庭子辈户口迁移与父辈收入传递的正向关系,并利用户口迁移与父辈收入的交互项解释迁移对于父辈收入传递效应的作用。在此基础上,将样本划分为是否接受过高等教育与是否为高收入家庭的样本进一步测度迁移对于子辈收入的影响以及交互项的作用,同时引入不同户口迁移地对于子辈收入的传递效应的影响。最后,引入父辈收入对子辈收入间接传递因素的分析,进一步检验迁移与这些变量的交互项对子辈收入的传递效应。

实证结果显示:(1)在低收入家庭样本、绝对贫困样本下,父辈收入对子辈收入都有明显的正向传递效应。引入子辈迁移变量及迁移变量与父辈收入交互项后回归结果显示,迁移交互项明显削弱了父辈收入的传递效应,其中低收入、绝对贫困家庭样本的削弱效应均显著,说明迁移使得低收入家庭、绝对贫困家庭子辈的父辈代际收入弹性更小。(2)在将样本分为是否接受高等教育及家庭是否为高收入家庭两个样本后的回归结果显示,迁移变量与父辈收入的交互项对未接受过高等教育、是高收入家庭、非高收入家庭样本下的子辈收入有显著的削弱代际传递作用,其中对非高收入家庭样本下的子辈收入代际传递削弱效用最大。在引入户口迁移地点变量后的回归结果进一步显示出,外省迁移与父辈收入交互项对代际传递效应的削弱作用更加明显,其代际收入弹性小于非高收入家庭样本中未迁移人员的50%。(3)在分解代际传递影响因素后的回归结果显示,教育年限、BMI值、社会网络变量与本人收入(子辈)有显著的正相关。迁移与各变量的交互项中,迁移强化了BMI值对本人收入的正向作用;迁移强化了教育对非高收入人员、未接受过教育人员本人的收入效应;社会网络与迁移交互项则显著地增强了非高收入家庭人员、接受过和未接受过高等教育人员本人的收入效应,而对高收入家庭人员的收入提高却并不显著。

本文研究的主要启示是:(1)从迁移户口对低收入和绝对贫困家庭削弱代际传递效应的较大正向效果来看,在未来需要进一步排除农村低收入、贫困家庭劳动力流动的障碍,特别是跨省流动时,应完善各项保障措施,减少个人迁移的成本,诸如增加对低收入、贫困人口自由流动的社会保障政策倾斜,提供医疗救助、医疗保险、养老保险等具体的优惠政策,从而促进劳动力迁移之后真正融入城镇生活。其次,应增加职业教育等辅助性措施,提高低收入、贫困家庭在迁移之后能够获得更好工作的机会和能力。(2)从代际收入的传递路径来看,教育、社会网络及健康状况是重要的影响变量,长期来看改善低收入、贫困家庭基础教育是削弱父辈收入传递的重要举措。其次,健康状况BMI值的影响显示,健康状况改善能够强化迁移对子辈收入的正向作用,因而需要进一步完善贫困、低收入家庭的医疗保险、医疗救助政策,保障其基本医疗条件,避免个体健康问题造成的代际传递效应。最后,社会网络与迁移的交互项也进一步强化了子辈的收入效应,而社会网络对于个体来说是需要较大的维持成本的,因而在相关政策方面应给予低收入、贫困家庭子辈更多的支持,比如在本地或外省就业信息方面向这类家庭提供优先选择,帮助其捕捉就业信息和获得非农就业培训机会等。

[1]孙三百,黄薇,洪俊杰.劳动力自由迁移为何如此重要?——基于代际收入流动的视角[J].经济研究,2012(5):147-159.

[2]Massey D S,Joaquin A,Graeme H,Ali K,Adela P,J.Edward T.Theories of International Migration: A Review and Appraisal[J].Population and Development Review,1993,19(3): 431.

[3]原新,王海宁,陈媛媛.大城市外来人口迁移行为影响因素分析[J].人口学刊,2011(1):59-66.

[4]Stark O J.Edward T.MigrationIncentives,Migration Types: The Role of Relative Deprivation [J].The Economic Journal,1991,101(408):1163-1178.

[5]Lewis W A.Economic Development with Unlimited Supplies of Labor[J].The Manchester School of Economic and Social Studies,1954,22(2):139-191..

[6]Marré A W.Rural Out⁃migration,Income,and Poverty: Are Those Who Move Truly Better Off? [C].Agricultural& Applied Economics Associa⁃tion 2009 AAEA & ACCI Joint Annual Meeting,2009.

[7]Mariapia M.Migration and Technological Change in Rural Households: Complements or Substitutes? [J].Journal of Development Economics,2008,85(1): 150-175.

[8]Dribe M,Patrick S.Changing Migration Patterns and Social Mobility in Southern Sweden,c.1815—1895 [C]; XIV International Economic History Congress,Helsinki,Finland.2006.

[9]林闽钢.缓解城市贫困家庭代际传递的政策体系[J].苏州大学学报(哲学社会科学版),2013(3):15-19.

[10]王爱君,肖晓荣.家庭贫困与增长:基于代际传递的视角[J].中南财经政法大学学报,2009(4):24-29.

[11]卓玛草,孔祥利.农民工代际职业流动:代际差异与代际传递的双重嵌套[J].财经科学,2016(6):84-96.

[12]陈全功,程蹊.生命历程视角下的贫困代际传递及阻断对策分析[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2015(4):101-106.

[13]张锦华.我国欠发达地区教育公共投资低发展陷阱研究——基于代际传递的实证分析[J].财经研究,2008(7):98-107.

[14]徐文娟,褚福灵.基于收入水平的多层次养老保险体系构建研究[J].社会保障研究,2016(5):3-10.

[15]熊丹.农村留守老人的养老困境与出路[J].广西财经学院学报,2016(1):90-94.

[16]Bowles S,Herbert G.The Inheritance of Inequality[J].Journal of Economic Perspectives,2002,16(3): 3 -30.

[17]叶静怡,薄诗雨,刘丛,周晔馨.社会网络层次与农民工工资水平——基于身份定位模型的分析[J].经济评论,2012(4):31-42.

[18]悦中山,李树茁,靳小怡,费尔德曼.从 “先赋”到 “后致”:农民工的社会网络与社会融合[J].社会,2011(6):130-152.