神 采

辛 尘

神 采

辛 尘

唐代书法家自觉地追求个体特有的审美趣味,书法进入了以“氏体”来标识风格的艺术化阶段。并且随着真体草书的进一步发展,人们对书法欣赏开始从形神兼备转向对“神采”的关注,以张怀瓘“深识书者,唯观神采,不见字形”为标志。神采与字形的关系也就是书法的识读形象与艺术形象的关系,张怀瓘的“神采论”当是针对草书而言,不必因识读而影响书法的艺术欣赏,应当直击艺术本体。

篆引楷法与草法;字体;书体;书风

中国古代书法作为实用性与艺术性相统一的文字书写,其艺术的因素在唐代得到了空前的发挥,一方面唐代真体楷书在规范实用的基础上,突出了书家的个性,初唐欧体、虞体、褚体、薛体,中唐徐体、颜体,以及晚唐柳体,如此等等,虽同为真体楷书,却险峻温和,环肥燕瘦,精巧质朴,各有特色,各尽其妙,使原本规范统一的实用文字书写,呈现为百花争艳的美的创造。如果说前代的书家,主要侧重于追求自身书写的完美,其个体差异多出于自然,那么唐代的书家则是更自觉地追求个体特有的审美趣味,这应当是以书家姓氏来标识书法风格——“氏体”的重要阶段。氏体所指既非篆隶真三字体,也非楷行草三书体,而是专指真体楷书中具有典范意义的个人书写风格,因而它不是实用的、文字学意义上的,而是审美、艺术学意义上的,可以视为书法艺术化的重要标志之一。

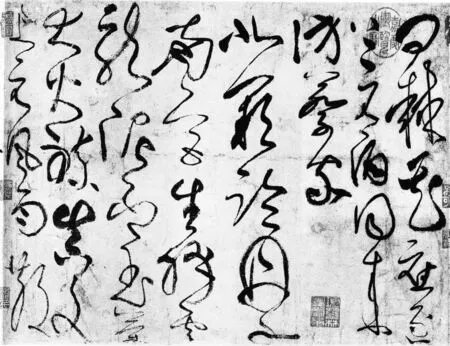

图1 (传)张旭《古诗四帖》(局部)

另一方面,盛中唐以来,真体草书得到了进一步发展,特别是先后出现了张旭(见图1)、颜真卿、怀素、高闲这些草书名家,他们以戏剧表演式的书写,纵情恣性地挥洒着,或书壁,或书纸,或书叶,或斗书,或戏书,或醉书,一时赢得阵阵喝彩、诗赞文颂。他们的草书已经完全脱离了便捷书写的本意,而是在张芝“连绵草”的基础上,在王献之“一笔书”的基础上,做进一步的发挥,龙飞凤舞、风驰电掣、上下牵连、奇形离合、神化自若、变态不穷,这样的草书不是为了提高文字记录的速度,甚至根本不在乎观者是否能辨认所书何字,而是借助文字书写,在挥运的过程中,倾吐胸意。这就是所谓“狂草”,是近乎“行为艺术”的纯粹视觉艺术,因而也是中国古代艺用书法中最富艺术性的形态。盛唐时期书画理论家张怀瓘称“深识书者,唯观神采,不见字形”,当是从狂草的审美特性出发,把书法艺术欣赏从形神兼备引向对神采的专注。

张怀瓘的这句名言对后世影响很大,有必要加以辨析。首先,张氏所说的神采与字形的关系实际上是指书法的识读形象(文字书写所呈现的可以辨认的字形)与书法的艺术形象(观赏者所感受的书写视觉形象)之间的差别,也就是说,当我们面对一件书法艺术作品时,我们所应当领略的是书法的艺术形象,而不是书法的识读形象;尽管书法的识读形象有助于我们更好地体验书法艺术形象所要传达的意韵,例如,颜真卿的《祭侄文稿》(见图2)文辞内容(识读形象)有助于体验其墨迹变化(艺术形象)所传达的思想情感,但是,真正的书法艺术欣赏,不应当是认字,或者在此基础上的望文生义,而是对墨迹变化的直接观照,以及由此引发的心灵感动。因此,张氏所言与前面说过的王僧虔“形神兼备观”并不矛盾,王氏所说的神采和形质都属于书法的艺术形象。第二,张氏特别强调不见字形,应当主要是针对狂草的书法艺术欣赏而言的,因为,不论是楷书还是行书,字形是清晰的,欣赏者不必费心认字,而书法的识读形象会直接并优先呈现给观者,观者想不见字形都难。但狂草则不同,它首先呈现给观者的是书法的墨迹变化,是由毛笔的使转与点画织成的千奇百怪、千变万化的艺术形象,不要说不通草法的人无法识读,即使是通草法的人也需仔细辨认,才能把握其识读形象。所以,面对狂草书法作品,观者理当唯观神采,不能因为无法把握其识读形象而影响艺术欣赏。实际上,那些围观张旭、怀素书壁的人未必都能识读其书,但丝毫没有影响他们观赏书家的神乎其技的书写表演。按照这样的思路,人们对楷书、行书的欣赏也应当是直追其艺术形象,目击神遇,而不应当纠缠于识读其书。第三,张氏之所以强调唯观神采,可以理解为他接受了王僧虔“神采为上,形质次之”的观点。也就是说,书法的艺术形象可以分析为神采和形质两个方面,形质是可视的墨迹实像,神采是人们从墨迹中可以感悟的意象,实像是为了传达意象,领略其意象才是艺术欣赏的真谛。尤其是在疾速的狂草挥运中,斤斤计较实像的得失是没有意义的,传说中张旭甚至以头发蘸墨书写,这样的艺术当然是要唯观神采。

图2 颜真卿《祭侄文稿》

唐代人对“神采”的理解与前人有所不同。南北朝时期,南方书论所说的神采,是指精妙的点画、字形,俊爽的笔势、体势,所体现的书家气质、修养、风度、姿态,是与书法形质紧密联系在一起的,书家较为稳定的精神风貌。而唐代人所说的神采则主要是指感于物、动于心、发于书的书家情感,情感造成了书写墨迹的变幻莫测,变幻莫测的墨迹又向观者暗示着书家的喜怒哀乐。韩愈《送高闲上人序》尝云:“往时张旭善草书,不治他技,喜怒窘穷,忧悲、愉佚、怨恨、思慕、酣醉、无聊不平,有动于心,必于草书焉发之。观于物,见山水崖谷,鸟兽虫鱼,草木之花实,日月列星,风雨水火,雷霆霹雳,歌舞战斗,天地事物之变,可喜可愕,一寓于书。故旭之书,变动犹鬼神,不可端倪,以此终其身,而名后世。”在韩愈看来,张旭的草书之所以感人,正在于他“情炎于中,勃然不释,然后一决于书”,心中的感情太浓烈了,通过草书释放出来,它的动人之处不在可以识读的字形,甚至不在书法的形质,而在激情喷发的书写过程以及凝结于墨迹之上的神采。这种观点在盛中唐时期是有代表性的。

当然,韩愈对高闲草书的批评不免偏颇,所谓“一死生,解外胶,是其为心必泊然无所起,其于世必淡然无所嗜,泊与淡相遭,颓堕萎靡,溃败不可收拾,则其于书得无象之然乎”,似乎书法神采只能是书家的激情喷涌,若是淡泊、颓委就不是感情,就没有神采。实际上,高闲的草书传达的,正是与旭、素大异其趣的另一种情感,另一种神采。

J292.1 < class="emphasis_bold"> 【文献标志码】A

A

1005-6009(2017)37-0022-03

辛尘,本名胡新群,南京艺术学院(南京,210000)教授,中国书法家协会会员,西泠印社社员,江苏省教育书法协会副秘书长。