提高初中生数学学习兴趣的策略探讨

张学林++邓敏++陈洁++伏英++陈丹丹

【摘 要】兴趣是人们积极探索某种事物或进行某种活动的倾向,学生有了兴趣,才能产生学习的动力,表现出高度的学习积极性,认真听讲,积极思维,并具有克服学习活动中各种困难的毅力。因此,在数学教学中激发学生的学习兴趣,十分重要。

【关键词】数学学习;兴趣;影响;培养;提高

【基金项目】本文系四川省教育厅科研课题(项目编号:201510639052)的阶段性研究成果。

中图分类号:G633.6 文献标识码:A 文章编号:1671-0568(2017)10-0057-03

数学作为基础学科,在日常生活中有着不可或缺的作用。然而,并非教师三令五申之后学生就会体会到它的重要性从而加倍用功,真正令学生在学习数学的过程中感到轻松和愉快的是对数学的喜爱,这种喜爱就是学习数学的兴趣。通过本研究,我们希望能够从学生的角度让老师了解更多可以提高初中生数学学习兴趣的方法。

一、数据分析

通过调查问卷法、访谈法、文献法等方法调查初中生心理发展情况及对初中数学教材的分析,总结影响初中生数学学习的因素及适合现代初中生的教学方案。本次调查共发放问卷250份,回收213份,有效回收率82%,被调查对象中男生97人,女生115人。年级分布为:初一103人,初二45人,初三65人。调查地点:四川省绵阳市安县中学。调查时间:2016年4月5日。

1. 对初中生数学学习兴趣的调查

调查结果显示:初一学生喜欢数学的占41.7%,对数学既不喜欢也不讨厌的占54.4%,对数学有排斥心理的占3.9%;初二学生喜欢数学的占33.3%,对数学既不喜欢也不讨厌的占51.1%,对数学有排斥心理的占15.6%;初三学生喜欢数学的占29.2%,对数学既不喜欢也不讨厌的占32.3%,对数学有排斥心理的占38.5%。研究分析以上数据,我们发现,学生在刚进入初中时,对数学这门课程比较感兴趣,但是随着年级的升高,他们对数学的兴趣越来越低,初三年级的学生对数学的学习兴趣最低。

2. 对学生数学学习时间安排的调查

在喜欢数学的学生中,上课认真听课后,课余时间不再对数学知识进行巩固的:初一占比2.3%、初二占比6.8%、初三占比0%;课余时间较少做数学作业的:初一占比31.1%、初二占比48.8%、初三占比9.2%;常在课余时间对数学进行巩固的:初一占比66.6%、初二占比44.4%、初三占比90.8%。

对数学既不喜欢也不讨厌的学生中,上课认真听课后,课余时间不用再对数学知识进行巩固的:初一占比19.4%、初二占比4%、初三占比0%;课余时间较少做数学作业的:初一占比25.2%、初二占比44.4%、初三占比7.6%;常在课余时间对数学进行巩固的:初一占比55.4%、初二占比51.6%、初三占比92.4%。

由此可见,大多数学生会利用课余时间学习数学,但喜欢数学的学生在课余时间较少学习数学。通过访谈了解到,大多数喜欢数学的学生更看重课堂时间,只要在课堂上把知识弄懂后,就不会再花太多课余时间在数学学习上。初三学生相对初一、初二学生,课余时间学习数学的人数较多,但是喜爱数学的学生也相对减少。

3. 对影响学生数学学习兴趣因素的调查

数据显示:排斥数学的学生有36人,其中认为读书无用的学生占83.3%,讨厌或畏惧数学老师的学生占91.7%,认为数学太难的学生占77.8%,找不到数学学习技巧的学生占61.1%,找不到解题方法而感到困惑的学生占91.7%。我们发现,由于学生的学习方法不对、不太适应教师的教学、学习时间安排不太合理等,是导致学生对数学的兴趣逐渐地消失甚至排斥数学的重要因素。由此走进“越学越不懂,越学越差”的恶性循环中。

二、提高学生數学学习兴趣途径

1. 激发学生数学学习的动力

调查表明:92%的初中生数学学习兴趣减弱是由于没有学习的动力。学习动力是推动学生进行学习活动的必要条件,是激励学生学习的强大力量,能够促使学生持续有效的学习。因此,教师在教学时,要激发学生学习数学的动力,提高学生对数学学习的兴趣。

2. 建立和谐融洽的师生关系

民主、平等、和谐的师生关系是全面提高教育质量的关键,有利于数学教学工作的良性发展。因此,老师要构建良好的师生关系,平等地对待学生,尊重学生,培养学生的民主意识,消除其对老师的畏惧心理,使学生能大胆地想象与假设,激发学生学习数学的兴趣。此外,教师要积极和学生互动,多留一点时间让学生自主思考,活跃课堂气氛,增强学生的学习积极性。

3. 教师高超的教学艺术

教学艺术是一种教学智慧,它是教育发展的重要部分。课堂吸引力即课堂教学的语言艺术,教师言语的幽默性是激发学生兴趣的关键,能把抽象的逻辑性的东西鲜活地展现出来。因此,教师要善于在课堂上提问,正确地引导学生,鼓励学生不断发现问题、探索问题,注重对学生思维和方法的锻炼,避免“满堂灌”的传授式教学。

4. 注重数学知识的迁移

迁移已经在教学中被广泛运用,教师把一种学习的方法教给学生,学生习得解决问题的方法,从而更加有兴趣去学习数学。课本中的例题、习题是学生学习数学不可忽略的重要内容,在一定的知识范围内,例题把所学的知识与技能、思想与方法、策略与技巧联系起来,让学生从一大堆杂乱无章、支离破碎的数学知识中,构建一个知识体系,使所学的知识得到综合利用,为迁移打好基础。例如,教学“一元二次方程的十字相乘法”时,通过计算,我们知道:

x1=1和x2=2是方程x2-3x+2=0的解

x1=3和x2=-1是方程x2-2x-3=0的解

x1=-2和x2=-1是方程x2+3x+2=0的解

x1=-8和x2=-5是方程x2+13x+40=0的解

但是x2+4x+3=0的解是多少呢?小明通過观察上面的解答,发现了解答这类题的规律,立马得出了正确的答案。同学们通过观察得出了什么样的结论?

解答这类题用常规的公式法,不仅耗时长,而且得到的答案不易检验。为了更方便快捷地解答这类题型,我们将引进另一种解答一元二次方程的方法——十字相乘法。十字相乘法可以用来分解因式(a1x+c1)(a2x+c2)和解一元二次方程,运算速度较快,节约时间,且运算量不大,不易出错。

我们可以通过倒推法进行公式的检验。因为等式(a1x+c1)(a2x+c2)=0(a1a2≠0)能清晰地得出方程的两个解:x1=-c1/a1和x2=-c2/a2。如果去括号得到X2项的系数就是a1a2,一次项x系数a2c1+a1c2,常数项是c1c2,所以x1=-c1/a1和x2=-c2/a2是方程a1a2X2+(a2c1+a1c2)X+ c1c2=0(a1a1≠0)的解。但十字相乘法使用的范围是aX2+bX+c=0有两个解,即△=b2-4ac≥0。

这样的教学方式,不仅激发了学生的好奇心,培养了学生的观察能力及独立思考能力,提高了学生对数学的学习兴趣,同时也为后面的学习作好了铺垫。

5. 注重数学知识的同化

数学知识的同化即把具有相同属性的一些知识或题型归为一类。初中的数学知识点并不是很多,但是由于题型的变形,使得初中学生觉得数学的知识点很多、很难。学生只要对数学知识点进行归类,对数学题型进行同化、迁移,就可觉得数学知识点不多,题型也不难,都是类型题,从而增强对数学学习的信心,产生学习兴趣。

例如:如图1,一只蚂蚁在边长为8cm的正四棱锥盒子B处,现今蚂蚁需从B处爬到D处,求蚂蚁爬行的最短距离。

分析:两点之间最短的是直线,通过观察不难发现,蚂蚁应该沿着四棱锥的两个侧面爬行,然而四棱锥的侧面是由两个不在同一平面上的平面组成,为此可以试图将盒子展开成一个平面,如图2。

解:通过把盒子展开,如图2,BD之间线段最短,即蚂蚁爬行的最短距离就是BD线段的长度。

连接BD,交0C与P

∵ 四棱锥是正四棱锥,所以OB=OC=BC=OD=DC

∴ △OBC与△OBD为正三角形

∴四边形OBCD为棱形

∵棱形的对角线互相垂直平分,并且每条对角线平分一组对角

∴∠OBP=30°∠BPO=90°

∵ OB=8

∴ BD=BP+PD=2BP=OB=2×8×8

∴蚂蚁爬行的最短距离是8cm

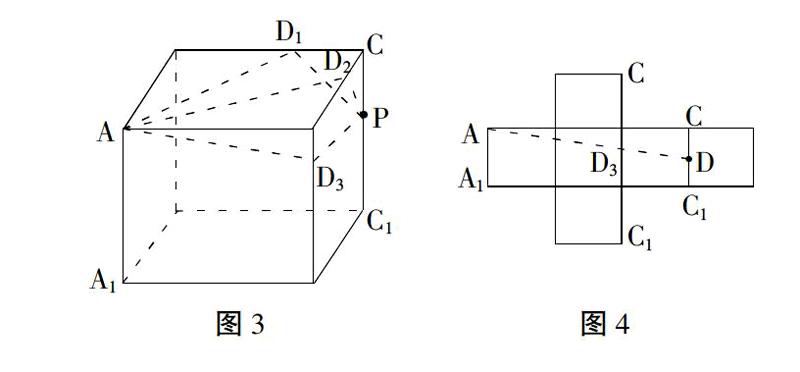

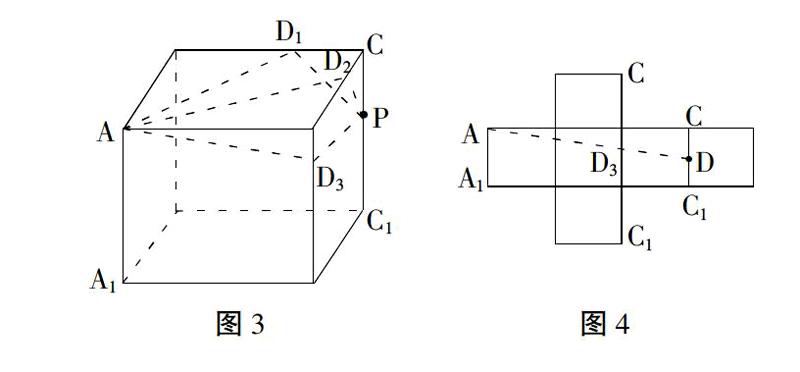

拓展1:如图3,一只蚂蚁从边长为2m的正方体的一个顶点A沿正方体表面爬到对边的一根棱的中点P处,它应该怎么走路程最短?并求出蚂蚁所爬的路程长度。

分析:如图4,由于两点之间,线段最短,所以需把正方体展开成平面,连接AP,所以蚂蚁从A到P的直线有三种,如图3三条虚线。因为都是直线,且都是从A到P的直线,所以AD1P、AD2P、AD3P的路程一样长,求出其中的一条,便可知道A到P的最短路程。

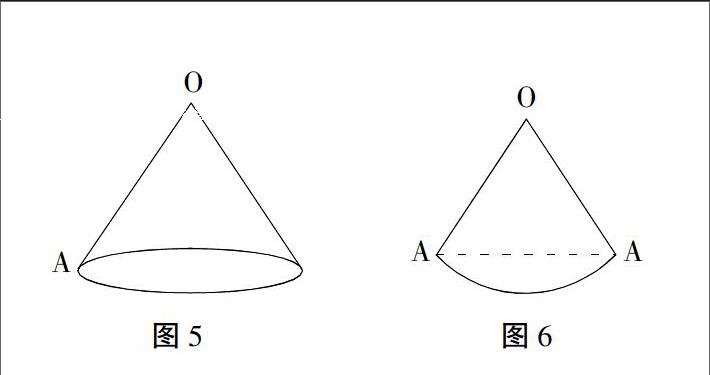

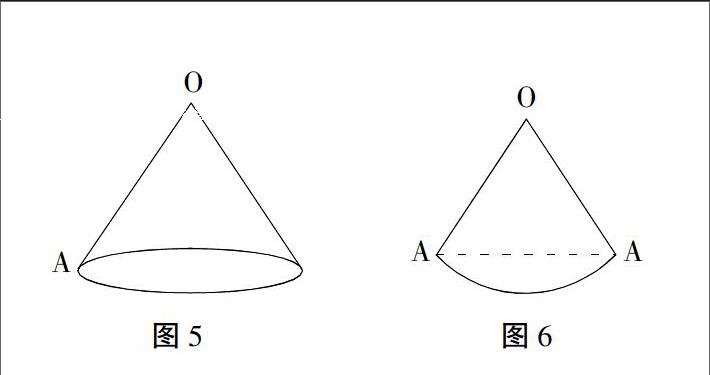

拓展2:如图5所示,一只蚂蚁在一个底面半径为10cm,母线OA=30cm的圆锥上,蚂蚁的爬行速度为3cm/s。求蚂蚁从A出发,绕圆锥表面转一圈回到A点所需的最短时间。

分析:蚂蚁从A点出发,最终又回到A点,出发点与目的地都是同一点,所以把A点分成两个不同的点。如图6所示,以OA为分界线,把圆锥展开成平面OAA。即AA的长度便是蚂蚁爬行的路程。

以上考察两点之间线段最短的典型例题,假如掌握好了一道蚂蚁爬行最短问题的题,那么其他的问题皆可运用两点之间线段最短的方法来进行解答。即把已知的知识迁移到未知的知识上,对题型进行同化。

总之,兴趣是最好的老师,学生只有对数学学科感兴趣,才能学好数学。因此,我们在数学教学中要千方百计地调动学生的学习积极性,一切从实际出发,依据教学内容及学生的心理特征,精心设计有趣的教学内容,恰当使用启发式教学,使学生在轻松、愉快的课堂气氛中学习,培养学生学习数学的兴趣,从而提高教学效率。

参考文献:

[1] 涂阳军,陈建文.先前背景知识、兴趣与阅读理解之关系研究[J].心理研究,2009,(3):84-89.

[2] 冯洋.华应龙小学数学教学智慧研究[D].渤海大学,2014.

(编辑:杨 迪)

新课程研究·基础教育2017年4期