提升安全感:失独父母依恋关系的重建

徐晓军 张楠楠 师璐瑶

(华中师范大学 社会学院,湖北 武汉 430079)

·社会学研究·

提升安全感:失独父母依恋关系的重建

徐晓军 张楠楠 师璐瑶

(华中师范大学 社会学院,湖北 武汉 430079)

安全的依恋是失独父母社会互动网络维持与安全需求满足的重要条件。失独事件使失独父母的自我依恋逐渐异化、错乱,最终陷入角色忧虑中的依恋焦虑;与此同时,对他人的依恋也相继中断、焦虑,直至形成文化消极影响下的依恋排斥。不安全专注型、不安全冷漠型、不安全恐惧型依恋成为失独父母情感依恋的主要类型,进而导致失独父母在社会互动网中安全感的全面丧失。因此,在家庭治疗观的理念指导下,重建安全的依恋关系,全面提升该群体的安全感,是失独父母社会再融入的前提。

失独父母;依恋;安全感;家庭治疗观

马克思认为,人的本质是一切社会关系的总和。个体在其生命发展历程中与他人进行交往,并建立一定的社会关系,其中不乏与重要的他人建立亲密型情感关系。这种关系不仅可以满足个体生存过程中所需的安全感,同时也可以为个体在探索外部世界的发展过程中提供所需的安全基础。个体间建立起的亲密型情感关系实际上就是英国心理学家鲍尔比(Bowlby)所提出的“依恋”(attachment)。

与他人建立依恋关系是个体在社会生存过程中不可缺少的重要环节,也是个体得以发展的必要条件,个体与其社会关系网络建立良好的依恋关系,可以有效满足个体对安全感的需求。虽然失独父母自组织群体广泛存在且异常活跃,但失独父母与其社会关系网络的依恋关系日趋薄弱甚至走向断裂。显然,这种状态的依恋关系,完全不能满足失独父母对安全感的需求,甚至诱发巨大的精神压力,极易使失独父母产生严重的心理问题。因此,探究失独父母与其社会关系网络的依恋状态,分析影响他们之间情感联结的因素,并寻求失独父母依恋关系的重建路径极其重要。

一、依恋理论及其类型

自鲍尔比提出“依恋”后,针对依恋的研究迅猛发展,研究领域从早期的儿童依恋向成人依恋扩展的同时,也不断向个体依恋的多种模式、延续及传递机制、内部工作模式等研究深入。

(一)早期依恋理论的创立

关于依恋的研究,最早源于精神分析学派,弗洛伊德(Freud)提出“力比多”的概念,即身体器官的快感,认为它是人的一切心理活动和行为产生的动力源泉,母亲对婴儿的喂养满足婴儿所需,从而使婴儿形成对母亲的依恋*Sigmund Freud, “A Child is Being Beaten”, in Journal of Nervous & Mental Disease, 56.4(1973), pp.243-248.;依恋理论从强调依恋行为形成的生物性基础,到逐渐认识到二者间的联系的非必然性,依恋理论逐步形成。

依恋理论主要围绕个体的依恋行为展开研究。根据韦斯(Weiss)的发现,依恋行为具有三种基本特征:一是接近性寻找,儿童试图待在熟悉的、具有保护性的情境中,避免陌生情境的威胁;二是安全基地效应,依恋对象可以为儿童提供安全感,进一步促进儿童探索外部世界;三是反对分离,当儿童与依恋对象的接近受到阻碍,儿童就会积极抵抗。*Robert Weiss, “The Attachment Bond in Childhood and Adulthood”, in Colin Murray Parkes, et al (eds), Attachment Across the Life Cycle, London:Routledge, 1991, pp.66-76.安全的依恋关系可以促进儿童向健康的心理方向发展,而与依恋对象分离,一旦形成长期的丧失,儿童在日后的发展中就极有可能会呈现病态的状况。鲍尔比在对儿童进行研究时发现,儿童与依恋对象分离时,即情感联结被打破时,儿童会产生条件性焦虑甚至是期待性焦虑,当焦虑程度超出正常范围时,则会引发恐惧症;当短暂分离变成长期的丧失时,儿童会形成绝望而陷入哀伤的状态,即使恢复平静,也不意味着他们回到正常的状态,*John Bowlby, Attachment and Loss:Vol.2.Separation:Anxiety and Anger, New York:Basic Books, 1973, pp.233-239.丧失与不安全感的双重打击,组合产生了最严重的混乱,*Michael Rutter & M. Rutter, “Developing Minds: Challenge and Continuity across the Life Span”, in Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 34.2 (1993), pp.255-256.法尔贝里(Fahlberg)认为这种联结的破裂,会使人格面临严重的危险*Fahlberg Vera I, A Child’s Journey Through Placement, Indianapolis:Perspectives Press, 1991, p.143.。

针对个体依恋行为的内部运作机制,鲍尔比提出依恋的“内部工作模式”(Internal Working Model,IWM)*John Bowlby, Attachment and Loss:Vol.2.Separation:Anxiety and Anger, New York:Basic Books, 1973, pp.233-239.进行解释。婴儿不断地将自己的需求与母亲的回应以及双方的关系模型化,将早期的依恋经验转化成其内部表征,实际上,是个体在与他人相处过程中,不断地将外部关系内化,形成自我的内部工作模式,从而产生了对自我、他人以及双方关系的认知,引导个体与外界互动中的行为。同时,鲍尔比也发现母婴间高质量的沟通,有助于婴儿不断地修正并完善其内部工作模式。*John Bowlby, A Secure Base:Clinical Applications of Attachment Theory, London:Routledge, 1988, p.132.个体的内部工作模式会影响个体对他人的理解与期望,以及选择怎样的行为去影响他人的行动,逐渐认识自我的需求并明白如何处理。

(二)成人依恋的类型及其特征

根据婴儿时期不同依恋体验下形成的不同的内部工作模式,安斯沃思(Ainsworth)将儿童依恋类型划分为安全型、不安全-回避型、不安全-矛盾型。*Ainsworth Mary D Salter, et al, Patterns of Attachment: Apsychological Study of the Strange Situation, Hillsdale,NJ:Erlbaum, 1978.从儿童依恋研究转向成人依恋的标志是哈杉(Hazan)和谢福尔(Shaver)对恋人的研究,他们认为婚恋是个体为提高生存机率而形成的情感联结,这种行为也可以被认为是依恋行为,且与婴儿的依恋非常相似。*Cindy Hazan & P.Shave, “Conceptualizing Romantic Love As an Attachment Process”, in Journal of Personality and Social Psychology, 52.3 (1987), pp.511-524.柯林斯(Collins)认为在个体成人时期,当与依恋有关的事件发生时,其儿童时期的内部工作模式很容易在记忆中被激活,直接影响着个体的认知、情感及行为反应。*Nancy L. Collins, Cognitive Representations of Attachment:The Content and Function of Working Models, Blackwell Handbook of Social Psychology: Interpersonal Processes, 1994, pp.60-85.因此,个体成人时期的内部工作模式也会带有儿童时期家庭情感经历的印记。后来,鲍尔比研究指出,早期的依恋模式是可以通过各种手段作用而产生改变的,个体成长过程中的经历也在不断塑造其成人依恋模式。*John Bowlby, A Secure Base:Clinical Applications of Attachment Theory, London:Routledge, 1988, p.132.

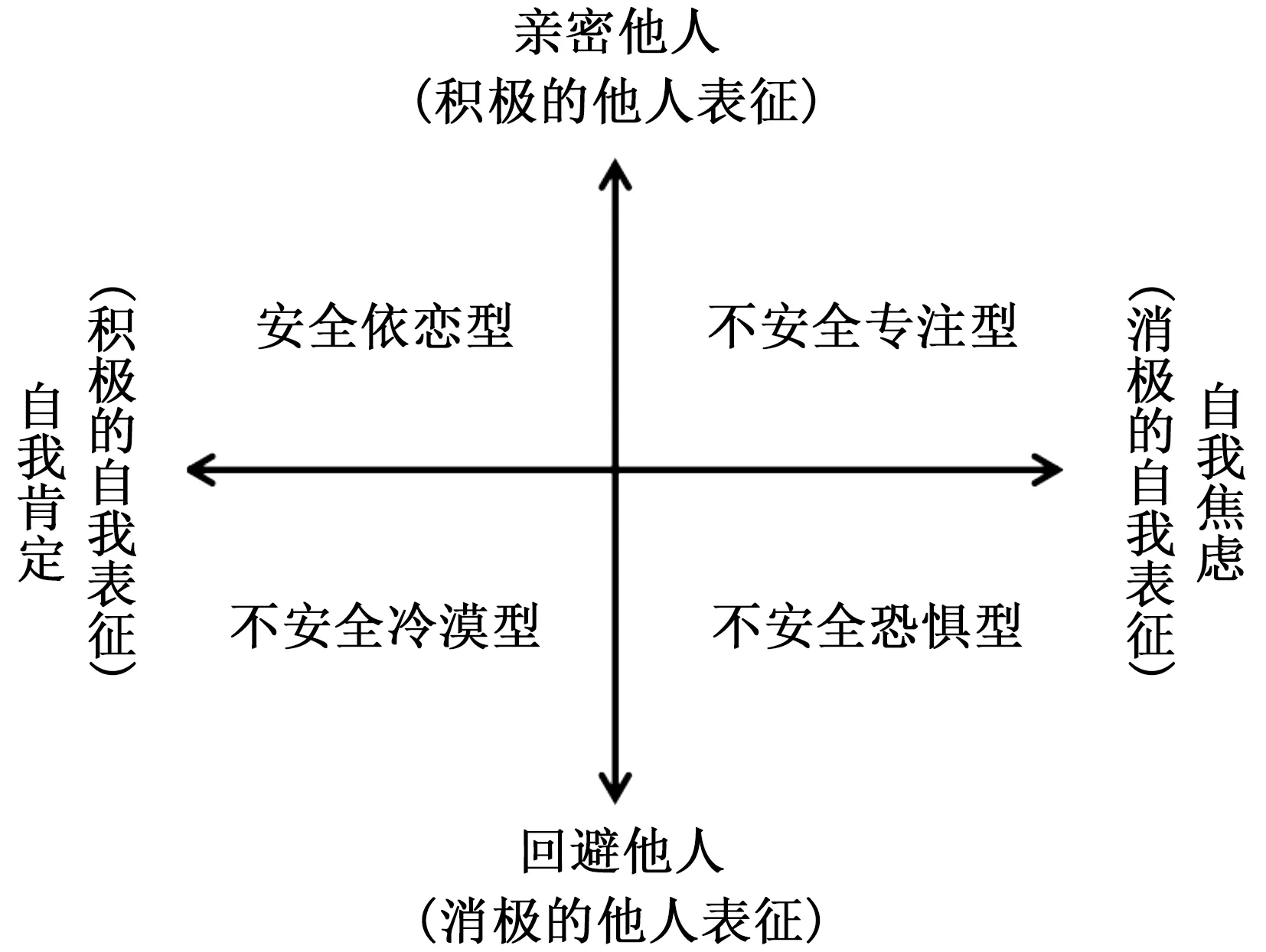

图1 Bartholomew的成人依恋类型

在鲍尔比内部工作模式的基础上,沿袭自我、他人两个维度,巴塞洛缪(Bartholomew)和霍洛维茨(Horowitz)从积极、消极的程度对成人依恋进行划分。*Kim Bartholomew & L.Horowitz, “Attachment Styles among Young Adults:A Test of a Four-category model”, in Journal of Personality and Social Psychology, 61 (1991), pp.226-244.后来,积极、消极的自我表征被重新定义为自我肯定、自我焦虑,积极、消极的他人表征也被重新定义为亲密他人、回避他人。*R.Chris Fraley & N.G.Waller, “Adult Attachment Patterns:A Test of the Typological Model”, In:Simpson,J.A.& W.S.Rholes(eds.), Attachment Theory and Close Relationships. New York:Guilford,1998, pp.77-114.因此,个体的依恋取向可以划分为四种类型(见图1),包括:安全依恋型(secure),即个体对自我有较高的肯定并且亲密他人,同时可以在形成和保持亲密关系的过程中不丧失自我,遇到困难时,可以灵活地解决问题,即适度地依靠自己或是他人的支持;不安全专注型(preoccupied),即个体亲密他人却同时产生自我焦虑,不相信自己,认为自我是不值得爱和关注的,过度依赖他人的认可以证明自我,积极地寻找或是要求与他人保持亲密,以从中获取安慰;不安全冷漠型(dismissing),即个体自我肯定的同时回避他人,轻视亲密关系的重要性,特别是面对压力性事件时,倾向于与他人保持距离,强迫性地依靠自我,认为弱化与他人的亲密关系,才能维持自我较高程度的自尊;不安全恐惧型(fearful),即个体自我焦虑并且回避他人,认为自我是不值得被爱的,并且害怕被他人拒绝,处于渴望但是又害怕亲密关系的矛盾中,尤其是处于痛苦阶段时,会退出与他人的依恋关系,试图保持最低程度的关系水平以不受到他人拒绝。明显,后三种类型都属于不安全依恋类型。

由此可知,当个体面临突发性危机时,如依恋对象的丧失,往往会对个体的内部工作模式造成剧烈冲击,导致个体的情感依恋发生变动,包括自我依恋及对他人依恋的变动,从而影响个体与其周围他人的互动方式,最终与不同的他人形成不同类型的依恋关系。同时,从成人依恋类型的特征中可知,自我焦虑及回避他人状态的形成,是源于个体安全感的缺失,若长期处于这种状态,个体可能会难以度过正常的哀伤周期,或沉迷悲伤无法自拔,或致使人际关系呈现扭曲状态,极可能导致个体陷入结构-心理双重边缘地带*徐晓军:《社会弱势群体的边缘化及其应对》,《西北师大学报》(社会科学版)2015年第6期。。

二、失独父母依恋变动的进程

乌尔里希·贝克认为,我们处在一个不同于以往任何时代的风险社会,过去的政策与行为将会造成现在或者未来的风险。在上世纪八九十年代的中国,计划生育政策催生了大量的独生子女家庭,且该类家庭本质上是风险家庭*穆光宗:《独生子女家庭本质上是风险家庭》,《人口研究》2004年第1期。。一旦子女意外去世,对父母产生的影响极为严重,并由此导致失独父母的社会情境发生一系列变动。所谓“情境变动”,实质上是主体与客体互动条件的改变,包含自我和他人两个方面。对于独生子女父母而言,在子女漫长的成长过程中,父母与子女间建立了双向、深厚的情感依恋。毕生发展观认为,毕生的发展是阶段、历史、非规范性事件三个亚系统共同并相互作用下的产物,*Paul B Baltes, “Theoretical Propositions of Life-Span Developmental Psychology:On the Dynamics between Growth and Decline”, in Developmental Psychology, 23.1 (1999), pp.60-80.独生子女死亡具有的非规范性,必然导致失独父母的互动情境发生变动,并使其对自我和他人的依恋随之发生变动(见图2),从而影响在依恋基础上形成的自我与他人的情感联结状态。

图2 失独父母的依恋变动进程

(一)自我依恋的变动进程

对于失独父母而言,子女的死亡会导致他们伦理价值的迅速消解,重创他们对自我和世界的认知,挑战他们存在的意义与信念,使他们原有的对世界的认知呈现出脱序、混乱的状态,对自我的依恋认知也随即发生相应的改变,从异化、错乱到焦虑,原有正常的社会互动逐渐从萎缩、淡化到完全断裂。

1.心理异变下的自我依恋异化

父母失去独生子女的瞬间,因难以接受事实,会形成无法愈合的心理创伤。而心理创伤暴露后的个体致力于侵入性反刍,其认知极易聚焦于创伤事件的消极面,并不断增加对创伤性事件的消极评价,在维系的同时深化已有的消极认知,从而引发失独父母焦躁不安、无助感的出现,最终导致创伤后应激障碍(Post-traumatic Stress Disorder,PTSD)一系列症状群的出现*徐晓军、刘炳琴:《失独人群的创伤后应激障碍及其心理援助》,《武汉大学学报》(人文社科版)2017年第2期。。创伤后应激障碍是指在暴露心理创伤事件后,个体延迟出现和长期持续存在的精神障碍,并以闯入性、回避和警觉性增高等表现为核心症状*何骢等:《PTSD症状与人格特征的关联及性别差异》,《现代生物医学进展》2012年第34期。。失独者在失独后的不同时间段内,其创伤后应激障碍的表现均高于正常家庭的父母,面临较为严重的心理问题,使失独者脱离日常生活的轨道,无法用正常的思维去看待世界。人际交往层面呈现角色改变及相应的交往退缩,灵性层面呈现难以接受、质问苍天,认知层面较脆弱且容易受到伤害,行为层面表现出激动、经常造访墓地等行动。失独初期的这种心理异化,主要由于失独父母突然意识到自身存在的差异性,因此不能自我肯定,无法与他人维系正常的人际互动,同时,失去独生子女瞬间造成的情感结构空洞,使其与他人的情感互动欲望封闭,从而导致失独父母的情感互动网络出现萎缩。

2.身份变动后的自我依恋错乱

失去独生子女后,多数失独父母容易产生神经性敏感,且程度不断加深,往往采取回避性行动,期望以此来避免触碰内心的伤痛,通过隔离现实环境寻求自我保护。然而,受创个体情感上的麻木并非创伤体验导致,而是PTSD患者在负面情感刺激下做出的过度性回避反应所致。*李璐寰、童辉杰:《创伤后应激障碍研究进展》,《社会心理科学》2008年第1期。创伤后持续性地回避与创伤性事件有关的刺激,会使受创个体形成边缘化的生活方式和孤僻心理,阻碍受创个体与其周围关系网络的正常交流,并逐渐形成自我封闭的“类属圈”。对于失独父母而言,“失独”即伤痛符号,既是其自身不堪回首的痛苦记忆,又是其互动对象的交流禁区。*王宁、刘珍:《失去独生子女家庭的社会互动与组织参与——基于情感能量视角的分析》,《华中师范大学研究生学报》2012年第4期。独生子女死亡后,失独父母逐渐在社会互动中感受到“创伤符号”的伤害,使他们在整合自我的过程中,强化对创伤记忆的回避,自我倾向于对失独事件选择性遗忘,不愿或不能回忆起当时发生的相关细节,促使其从心理依恋异化走向混乱,出现怀疑甚至否定自我的想法,盲目悲观等自我依恋错乱的现象。

3.角色忧虑中的自我依恋焦虑

失去独生子女后,失独父母在相当长的时间和特定的地域范围内,体验到的基本都是消极情感,包括对过去的怀念、对现实的焦虑以及对未来的恐惧*侯秀丽、王保庆:《我国失独现状的分析与思考》,《湖南师范大学社会科学学报》2014年第3期。。其中焦虑感和恐惧感主要来自两个方面:一是因失独引起的父母角色消失,使失独父母对其自我身份的心理认同度降低,陷入恐惧和自卑状态中;二是独生子女死亡使“养儿防老”的伦理价值迅速消解,“孤老”成为失独父母无望的未来,不仅意味着情感反哺的空缺,也意味着经济赡养的失依。情感上的孤独和赡养上的无助,使失独父母的身份失位忧虑,随着时间的延长深化为绝望,逐渐从自我依恋错乱走向焦虑。恐惧和焦虑,使他们处在无法与社会设定的成功典型形态保持一致的危险中,从而被夺去尊严和尊重,其进一步的破坏力足以摧毁他们生活的松紧度,*[英]阿兰·德波顿:《身份的焦虑》,陈广兴等译,上海译文出版社2007年版,第6页。失独父母逐渐无法相信自己,无法积极面对自身,无法回避自我依恋焦虑的困境,只能选择拒绝原有的互动网络,拒绝与主流群体的社会交往,最终导致社会互动网络断裂。

(二)对他人依恋的变动进程

失独父母在参与社会互动的过程中,自我依恋发生变动的同时,对他人的依恋状态也受到影响。对他人的依恋变动,主要受社会互动结构和传统文化价值的影响,使失独父母在丧失话语资本的情况下,又饱受伦理价值的消极投射和文化传统的负面隐喻。因此,失独父母对他人的依恋从中断、焦虑走向恐惧,导致其社会互动网逐渐断裂。

1.话语资本丧失后的他人依恋中断

对于独生子女家庭而言,失去独生子女的瞬间首先体味到的是“丧子”。丧子符号对失独者来说是一种日常社交伤疤,既会引发他们痛苦的回忆,又会造成交往对象的不自在,使他们在日常的社交中“失语”。除此之外,对于独生子女家庭而言,子女是日常交流的中心,在某种程度上可谓是失独者曾经的“话语资本”。失去孩子的瞬间,失独父母同时失去的是谈论孩子的资本,与亲戚朋友同事间交谈的共同话题不复存在,使得失独者在熟人社会中集体失语。因此失独者基于对“他人”的心态解读釆取了“自我”的行动:断绝与“他人”的联系,躲避世俗人伦窘境。日常互动是一个双向过程,话语资本的缺失,使失独父母无法积极面对交往对象,日常互动频率减少,交往中的依恋关系日渐淡化。同时,“丧子符号”的无法逾越,也使失独父母难以信任他人,消极面对互动对象,对他人依恋的逐渐减弱,导致二者间难以维持持续性的日常互动,致使客观上的交往断裂。

2.伦理价值背景下的他人依恋焦虑

中国传统的“孝文化”,认为婚姻家庭的本质在于传宗接代,在于种族的延续和文化的传承。“家庭传承”是以婚姻和血缘关系为基础的一种社会生活组织形式,传承功能是家庭的一项最基本的功能。*费孝通:《乡土中国 生育制度》,北京大学出版社1998年版,第159页。《孟子·离娄上》中“不孝有三,无后为大”,其中最大的“不孝”就是“无后”,意味着宗族、血脉延续的中断。独生子女本身附有传承的文化意涵,失独意味着整个家庭香火和血脉的中断,甚至可能导致家族中某一分支的延续进程终止。可以说,独生子女的死亡,影响到的绝非是一般意义上的家庭成员,而是包括几乎所有远近亲属在内的众多成员。*侯秀丽、王保庆:《我国失独现状的分析与思考》,《湖南师范大学社会科学学报》2014年第3期。因此,对失独父母而言,“无后”的焦虑不仅是自身断子绝孙和无人送终的现实,也是无法直面的家族延续根基荡然无存的愧疚。这些焦虑在失独后,逐渐给失独父母带来巨大的无形的心理压力,使依恋从中断走向焦虑。

3.文化消极影响下的他人依恋排斥

中国传统的“家”本位的观念,使传统家庭文化根植于每一个中国人的心中。在社会视野中,失去独生子女的父母意味着“孤”,意味着不一样,需要被“特殊对待”。在媒体报道中,失独父母面临着“抑郁”“怕老怕病”“身心重创”“相依为命”“恐慌后悔”“养老困难”等困境,他们“不怕死,怕老怕病”“病榻间相依为命”,只能选择“寺院式养老”。新闻媒体以其特定的叙事逻辑建构了失独家庭的苦难受助形象,客观上将失独家庭形象刻板化,强化了社会大众对失独家庭是特殊弱势群体角色的认同,这种“特殊”与“一般”的区别看待本身就是一种“标签”。*慈勤英、周冬霞:《失独家庭政策“去特殊化”探讨——基于媒介失独家庭社会形象建构的反思》,《中国人口科学》2015年第2期。但更需注意的是对失独的“道德追责”及善恶轮回的“因果报应”论说。独生子女死亡是对父辈“作恶”的言灵和应验,这种因果报应论将独生子女的死亡视作父母“不善”行为的恶报,被视为上天对作恶者的一种惩处,将失独这一“无后”的标签“污名化”*侯秀丽、王保庆:《我国失独现状的分析与思考》,《湖南师范大学社会科学学报》2014年第2期。。因此,随着失独时间的延长,受社会排斥、失独者自我排斥及公众标签化的共同影响,失独群体社会交往的主动性及走出困境的勇气也受到不同程度的削弱,*方曙光:《断裂、社会支持与社区融合:失独老人社会生活的重建》,《云南师范大学学报》(哲学社会科学版)2013年第5期。这使他们在社会互动中,不能积极面对互动群体,拒绝信任互动对象,出现对他人依恋排斥的现象。

综上,失去独生子女后,在自我依恋方面,失独父母因心理创伤产生非理性化认知,自我依恋异化;随后在形塑自我的过程中强化失独身份,使失独身份最大化,从而回避自我,自我依恋错乱;随着失独时间的延长,失独父母更深的忧虑是身份角色的失位,导致他们消极悲观,自我依恋焦虑。在对他人的依恋方面,失独父母在失独瞬间话语资本的丧失将正常交往淡化,对他人依恋逐渐中断;受伦理价值的影响,传承中断使失独父母焦虑愧疚,对他人依恋产生忧虑;随着失独时间的延长,在文化的消极影响下,对失独父母更深的伤害来自社会交往中的“污名化”“标签化”,使他们不愿意再相信他人,对他人依恋排斥。在这种自我和对他人依恋变动进程的影响下,作为突发事件的失独使失独父母原有的依恋中断、混乱并重新建立,从而形成新的依恋类型。

三、失独父母依恋人群的分类及其结构

失独事件本身具有突发性、不可见性和剧烈性的特征。失独的突发性,往往导致失独群体心理极度痛苦和情绪紊乱,影响到他们的社会活动。不可见性表现为对于并不亲近的关系网,失独事件通常是不会被发现的。剧烈性表现为独生子女的死亡对失独父母来说,是致命性的且难以愈合的打击。在失独事件本身特性的影响下,失独后的自我和对他人的依恋变动,导致失独父母与其社会互动网络的依恋关系被重新塑造为不同的类型,并形成新的依恋结构。

(一)失独父母依恋人群的分类

1.安全依恋型

受自我和对他人依恋变动的影响,失独父母社会互动网中的安全依恋型群体规模非常小。比较典型的有两种:一种是失独的夫妻双方。失去独生子女给父母造成的创伤最大,且愈合可能性最低,失独的伤痛只有夫妻双方最为感同身受。同时,作为原生的三口之家,独生子女一方的塌陷,使失独父母只剩下彼此,唯有彼此可以依靠。因此对于失独父母任何一方来说,自己是可以被另一方信任的,而另一方也是可以被自己信任的。

失独父母安全依恋型的另一群体是同一类属的失独群体。“失独”符号成为失独父母社会交往中的伤疤,影响其正常交往,但对同一类属的失独群体而言,这一“符号伤疤”是可以被理解的。当失独事件发生之后,失独者会逐渐地“落入或感到其所属的社会类别”,基于其自我界定和社会比较,而形成新的社会认同。随着时间的流逝,失独者慢慢平静下来,寻找同命人,从独自疗伤走向抱团取暖。共同的命运和结果,使他们能够相互理解,不会彼此嘲笑,同病相怜的情感能量使失独父母从封闭自我走向失独群体这个共同类属。因此,对他们而言,生活在同一类属的失独群体中是安全的,自己在这一群体成员面前是可以被认同、理解。

2.不安全专注型

人际安全感反映了个体在与人打交道时候的安全感,相对而言是一种更为外在的安全感表现。*林荫茂:《公众安全感及指标体系的建构》,《社会科学》2007年第7期。个体的关系网络一般由亲属关系、同事关系、邻里关系等构成,在正常的社会关系网络中,个体能够从中获取充分的情感交流与沟通,不断扩充自我的社交圈,并在建立亲密关系的基础上增强自信,形成安全感。*徐晓军:《内核——外围:传统乡土社会关系结构的变动——以鄂东乡村艾滋病人社会关系重构为例》,《社会学研究》2009年第1期。失独父母与部分亲属或朋友间容易形成不安全专注型依恋关系。这部分群体往往与失独父母有较深的感情积淀,即使失独事件发生,也并不会影响原有的情感基础。但是失独者因自身心理异变和身份变动,认为自身与亲朋的身份已存在差异,且存在难以逾越的隔阂。独生子女的死亡在情感层面对父母的打击较大,使失独父母无法正视丧子的事实,从而内心产生错误的归因,将子女死亡的责任或原因归咎于自己身上。同时,受中国传统价值伦理的影响,失独父母普遍认为自己没有完成家族传承的任务。这三个方面的压力使失独父母在面对感情较深的亲朋时,虽然对他们有足够的信任,但仍怀有深深的愧疚感,从而产生自我焦虑,认为自己是不值得被爱和尊重的,无法维持正常的情感依恋。

3.不安全冷漠型

不安全冷漠型依恋发生在失独父母个人关系网中的部分亲属和朋友中。这一部分亲朋与失独父母本身的情感积淀并不深厚,极易受到非规范性事件的偶发性的影响,并且在很大程度上导致依恋的发展产生群体差异和个体差异。失独事件发生后,没有深厚情感积淀但有一定情感联系的亲朋的情感依恋最易受到影响。在整个中国宗法社会里,多子被视为多福,然而失独让家族延续的根基荡然无存,这使有血脉关联的亲朋无法接受,难以维持与失独父母的情感依恋。与此同时,在传统的伦理道德观念下,独生子女死亡被视为断子绝孙,家族无后。受“道德追责”及善恶轮回的因果报应论说的影响,失独父母被认为是家族祖上不积德或父辈作恶、缺德而遭受的因果报应,这更导致情感依恋薄弱的亲朋对失独父母唯恐避之而不及。因此,在情感较为薄弱的亲朋关系网中,失独父母自我肯定,却不被他人肯定,对自己的态度是积极的,但是在面对他人时却是消极的,形成了一种不安全冷漠型依恋关系。

4.不安全恐惧型

在失独父母的个人关系网中,不安全恐惧型依恋关系的消极影响最大,且涵盖面最广,主要发生在其个人关系网中的同事关系和邻里关系中。这一依恋断裂,一方面受中国社会历来信奉的报应说的古训,“污名化”失独事件,将独生子女的死亡视作父母“不善”行为的恶报,视为上天对作恶者的一种惩处,使同事和邻里不愿维持原有的依恋关系,从而失独父母也不能积极面对自身和双方的互动关系。另一方面,对失独父母而言,外界所建构的一个带有歧视性“标签化”色彩的职业和社区环境,将“失独”等同于“失能”与“失情”,*程中兴:《公共政策视角下的“失独”问题探视:基于公众认知与主体感知的研究综述》,《人口与发展》2013年第4期。使外在环境缺乏对失独父母精神疏导和良性指引的作用,导致失独父母产生强烈的不稳定感,并降低自我预期。在“失独者”这一身份的作用下,外界互动的标签化,也使他们自身不愿维持依恋关系。因此,在失独父母个人关系网中的同事关系和邻里关系中,失独父母对自身和他人的态度都是消极的,失独父母与他们之间形成的往往是不安全恐惧型依恋关系。

(二)失独父母依恋人群的结构

失独父母依恋人群的不同分类,形塑了失独父母的依恋结构,并影响其社交安全感(见表1)。安全感是“一种从恐惧和焦虑中脱离出来的信心、安全和自由的感觉,特别是满足一个人现在(或将来)各种需要的感觉”*[美]雷伯:《心理学词典》,李伯黍等译,上海译文出版社1996年版。。安全感可以发展出信任感,并由此获得自尊、自信和对未来的确定感与控制感。*刘玲爽等:《5.12地震灾民安全感与PTSD的关系》,《心理科学进展》2009年第3期。对于失独父母而言,可以与安全依恋型关系人群保持良好互动,并积极面对自我及他人,同时,安全依恋型关系满足其情感依赖,弥补独生子女死亡的情感空洞,利于他们重新建立情感依恋,维系情感互动,实现社会的再融入。

反之,不安全依恋容易使失独父母丧失社交安全感,难以再次融入社会。其一,亲密的亲友关系是维持失独父母社会初级互动的重要纽带。对亲友关系的不安全专注,使失独父母在面对亲友时,长期深陷“失独类属”,无法积极维持情感关系,从而感情深厚的亲朋关系落入不安全范畴。而具有深厚情感积淀的初级情感联系的中断,极易影响次级互动,乃至整个社会互动网的维系。其二,不安全冷漠的依恋的消极投射更容易使失独父母长期处于消极状态,产生被遗忘和被抛弃的心理,丧失了情感交流慰藉的可能。情感交流能力的丧失,使失独者得不到必要的情感慰藉,在初级社会网中,体味到不安全感,加重他们自我封闭的倾向。其三,原有的联系密切的次级群体,占据了失独父母绝大部分的社会互动。对同事关系和邻里关系的不安全恐惧,使失独父母在职场“失能”,在邻里“失情”,个人的职业价值和互动价值都无法实现,导致失独父母在次级的职场和社区互动中都体味不到安全感,更强烈地封闭自己,排斥外界,加剧其实现社会融入的难度。

表1 失独父母依恋人群的结构

综上来看,由于失独事件的发生,失独父母个体社会网中不安全的依恋处于主导地位。在家庭中,只有部分夫妻双方是安全依恋型,而大多数亲属关系是不安全冷漠型和不安全专注型;在社交中,只有同一类属的失独群体是安全依恋型,而大多数朋友关系是不安全冷漠型和不安全专注型;在社区中,大部分邻里关系是不安全恐惧型;在职场中,大部分同事关系也是不安全恐惧型。可见,维持失独父母安全情感依恋的社会网几乎不存在。因此,失独父母的社会弥合需要情感矫治的介入,以重塑安全的情感依恋社会网。

四、提升安全感:失独父母依恋关系的重建

由失独所引起的依恋变动,究其根源是失独父母自身及对他人安全感的严重缺失。若不能及时有效地提升失独父母的安全感,随着失独时间渐长,失独父母将难与他人重新建立较为安全的依恋关系,使其融入社会的难度加大,对社会稳定构成潜在威胁。因此,有必要通过社工介入,对失独父母进行引导,从源头上、多方位入手,给予专业性的帮助,重建失独父母与其关系网的依恋关系,提升失独父母的安全感,使其尽快步入新的生活轨道。

(一)失独父母依恋关系重建的思路

个体与外界进行互动时所依据的内部工作模式,在极大程度上与个体和家庭成员的互动方式有关。因此,要从源头上协助失独父母改善与其周围的人际关系,提升失独父母的安全感,就需要利用家庭治疗法*John Bowlby, “The Study and Reduction of Group Tensions in the Family”, in Human Relations, 2.2 (1969), pp.123-128.来帮助失独父母调整其内部工作模式。家庭治疗法是鲍尔比在总结依恋理论和实践经验的基础上得出的,需要社工与专业治疗师相配合。在治疗过程中,首先,专业人员需与失独者及其家庭成员接触,对他们获得初步了解;其次,让家庭成员在一起坦诚表达自己的想法与感受,引导成员关注并反思自身的反应;最后,请专业人员对成员行为进行长期的分析,帮助其了解在失独者面前,其某种行为将会产生的影响。家庭治疗法旨在通过调整失独父母与其家庭成员的情感关系,从根本上提升失独父母的安全感,以影响失独父母与其外部关系网络的互动情况。

(二)失独父母依恋关系重建的路径

根据失独父母依恋人群的不同分类,以及形成的相应的依恋结构,对失独父母进行有重点、针对性的帮助引导也是十分必要的。

1.安全依恋型:积极维护,引入辅助

针对失独父母的安全型依恋,社工的工作重点:一是对现有关系进行维护,保持关系的积极状态;二是在条件允许的情况下,将安全依恋型对象引入辅助工作,以帮助失独父母调节不安全依恋型关系。安全依恋型对象多是夫妻另一方或有相似经历的失独父母,由于此类亲密关系彼此间存在高度信任的特殊性,失独者在此类依恋对象面前既不会自卑焦虑,也不会排斥逃避。因此,社工需要告知安全依恋型对象相关的悲伤情绪纾解技巧,以帮助失独者在合理程度内释放悲伤情绪,以将安全依恋型关系进一步稳固。同时,由于特殊的亲密关系,依恋对象可能对失独者的其他关系网络非常了解,因此可以在社工的指导下适当介入其中,作为中间协调者帮助失独父母重建其他依恋关系。

2.专注型-恐惧型:心理疏导,自我增能

自我焦虑、难以对自我产生信任是失独父母不安全专注型和恐惧型依恋关系形成的共同原因,因此,针对此类依恋关系特征,社工的工作重点是提升失独父母的自我认知,以提升其安全感。社工可以通过两种方法对失独父母进行支持与帮助:一是为失独父母进行心理疏导,引导他们倾诉,排解心中的哀伤和忧虑,并帮助其转变为接受现实、积极面对的态度;二是帮助失独父母不断挖掘自身其他能力,设想新状态中的自己,使其具有现在面临的无力状态是可以改变的意识。具体的增能可以从失独父母个体、人际关系、社会参与三个层面实现*徐晓军、李大干:《组织化与增能化:失独者的“自我抗争”——基于灵性社会工作视角下的思考》,《江汉大学学报》(社会科学版)2016年第1期。:个体层面,如鼓励失独父母学习上网聊天、购物,培养养生、运动等兴趣爱好,或是通过收养等合法性手段重构“三角家庭结构”;人际关系层面,对于联系薄弱且难以转变目前不安全型依恋的关系网络,如对失独群体有歧视性的邻里或同事,社工需要帮助失独父母转移其依恋情感,可以选择利用失独互助群体等组织,通过建立新的人际关系来帮助失独父母完成依恋情感的转移;社会参与层面,失独父母可以选择性地参与维权、公益等组织,提升活动参与度,以增进其对自我能力的认识,重拾信心。

3.冷漠型-恐惧型:增进互动,社交重构

回避他人、难以对他人产生信任是失独父母不安全冷漠型和恐惧型依恋关系形成的共同原因。针对此类关系特征,社工的工作重点是帮助失独父母重建对他人的信任,以调适内心的压抑与克制,提升安全感。对他人不安全感的形成主要是受传统伦理道德观念影响,但失独父母往往会因少数人持有此想法而拒绝亲密大多数人。因此,社工介入的工作重点:一是鼓励失独父母重视活动的参与,增加与他人的互动,通过高质量的沟通,对彼此形成新的了解与认识,修复失独父母的不安全型依恋关系;二是引导失独父母进入新的社交群体,如摄影爱好群、艺术欣赏群、失独自组织等群体,并积极与群体内的其他成员建立新的情感联结与依恋关系,以替代先前不安全型依恋关系,满足失独父母的安全需求。

(责任编辑:陆影)

2017-03-15

徐晓军(1975—),男,华中师范大学社会学院教授、博士生导师,湖北省人文社会科学重点研究基地湖北省社会发展与社会政策研究中心主任,主要研究方向为边缘人群的社会融入。 张楠楠(1993—),女,华中师范大学湖北省社会发展与社会政策研究中心研究人员。 师璐瑶(1992—),女,华中师范大学湖北省社会发展与社会政策研究中心研究人员。

本文系国家社会科学基金重点项目“失独人群的边缘化及其社会适应研究”(项目编号:16ASH014)、华中师范大学中央高校基本科研业务费重大培育项目“边缘人群社会治理研究”(项目编号:CCNU16Z02009)的阶段性成果。

C913.9

A

1003-4145[2017]06-0094-08