论纪录片的叙事时距与节奏

李炳钦

论纪录片的叙事时距与节奏

李炳钦

纪录片之有节奏,犹如绘画之有疏密浓淡、诗歌之有抑扬顿挫;过密、过疏,过快、过慢,均不可取。那么,纪录片的节奏来自哪里?窃以为,除了声音的元素之外,主要来自叙事时距的安排。

所谓时距,简单地说就是时间的长短距离。纪录片的叙事时距则指的是纪录片本事时间与叙事时间之间长短距离的比较长度。通过比较,你会发现二者之间不仅在时序上会发生种种差异,而且在时距上也会发生诸多变形:时间长度有时相等,更多的时候不相等;本事时间在叙事时间里有时被省略掉了,有时又停顿了;有时被压缩得很短,有时又被拉得很长;有时放慢了脚步,有时又提速奔跑。总之,纪录片里的时间是变化多端云波诡谲的,绝不似物理时间那样总是朝着一个方向作匀速流驶。纪录片叙事时间更多地是心理时间的写照,心理时间要求快,叙事时间就加快速度;心理时间要求慢,叙事时间就放慢速度。因而叙事时间一端连结着物理时间,具有其客观性,另一端又连结着人的主体生命意识,具有主观性。总之,叙事时间是主观与客观的统一体。叙事时间的这一特性必然决定着时距的疏密久暂,而时距的疏密久暂又必然形成纪录片叙事的节奏。

对纪录片叙事时距和节奏的分析,我们借鉴了传统叙事学的方法,这种借鉴也包括部分术语的运用。但是与传统文学叙事相比较,纪录片叙事的时距和节奏却拥有十分明显的独特性。比较而言,它更有利于作量化的分析和比较。节奏来自于时距之比,或者说来自于叙事时间与本事时间之比。在文学叙事里,这种比较往往缺乏物理的准确性。比如说,叙事时间到底是多长?文学叙事时间无法计量,只能意会;但纪录片叙事时间却能精确统计到几分几秒。

一般说来,纪录片的叙事时距大体上有等时、省略、概略、停顿、减缓等几种情况。从纪录片创作角度看,这些情况也是创作者处理本事时间与叙事时间关系的一些基本方法,作品的叙事节奏亦由此产生。

《德拉姆》的末尾用一个长镜头结束全片

等时:叙事时间=本事时间

所谓等时,是指在纪录片文本中叙事时间与本事时间的长度相等。这是纪录片叙事所特有的,也是十分普遍的现象。每一个未经特技(抽帧、快动作或慢动作)处理的自然镜头,都是“等时”叙事。每一部纪录片无论其长短,都是由无数个这样的“等时”镜头构成的叙事整体。这些镜头都严格遵循着摄像机纪录生活物像的物理客观性,其纪录或叙述的时间长度与被纪录或被叙述的本事时间严格等同。如《德拉姆》的末尾用一个长镜头结束全片:察瓦龙的雪山远景,云雾缭绕,逐渐弥漫至遮住整个画面。这是一个诗意叙事并带有浓郁抒情色彩的长镜头,长达2分钟之久,其叙事时间与本事时间的长度完全相等。

这种等时镜头类似于文学叙事作品中的“场景”。场景是什么?罗钢认为,“场景即叙述故事的实况,一如对话和场面的记录,故事时间与叙事时间大致相等。场景可以说是戏剧原则在叙述中最充分的应用,它的两个基本构成是人物对话和简略的外部动作的描写。”[1]这里,罗钢所说的“故事时间”,即米克·巴尔所称的“素材时间”,亦类似于本文的“本事时间”。米克·巴尔把“叙事时间”称作“故事时间”。米克·巴尔也认为,“在场景中,素材的持续时间与故事的持续时间大体上相同。”[2]但真正意义上的一如纪录片场景纪录镜头那样的“等时”,即本事时间与叙事时间完全一致,不可能出现在文学叙事里。这是因为“大多数场景充满着追述、预述,像一般见解那样的非叙述片段,或像描述那样的照时间顺序进行的部分。一旦我们意识到一个确实的共时场景(其中素材的持续时间与故事中所表现的持续时间完全一致)是难以辨读的,这一点不难理解。对话中的停顿时刻,无意义或无结果的评论,常常会被略去。……场景常常是一个核心时刻,叙述可以通过它向任何方向继续。在这种情况下,场景实际上是反直线的。这样,素材时间与故事时间的一致只不过徒有其表而已。”[3]这里指明了文学叙事的“场景”不可能如同纪录片那样做到本事时间与叙事时间完全“等时”的三个主要原因:首先场景描写中充满了追述、预述以及一些非叙述片段,如主观见解等;其次,场景描写中常常会省去“对话中的停顿时刻”和“无意义或无结果的评论”;其三,场景中共时性的反直线的“核心时刻”在场景描写中往往被从不同的方向上作直线的叙述,于是场景描写中本事时间与叙事时间之间的差异就这样产生了。但是这些差异在纪录片的“等时”叙述中就不会存在。

值得注意的是,“等时”一般只出现在纪录片所采用的单个自然镜头里;对于由不同镜头构成的片断或整部纪录片来说,整体的本事时间是不可能同叙事时间等长的。

《舟舟的世界》里开篇之后舟舟到乐团上班

省略:本事时间=n,叙事时间=0,本事时间>叙事时间

所谓省略,是指在叙事中本事时间没有被表现出来,叙事时间为零。被省略掉的本事事件,并不一定都是不重要的。一般说来,没有意义或经常发生的常态事件,过于悲伤或极度血腥事件都可能成为省略的对象。文学叙事比较典型的省略如《三国演义》中关羽“温酒斩华雄”一段描写,只见关羽“出帐提刀,飞身上马”,然后就是在“众皆失惊,正欲探听”之际关羽已经战罢归来,将华雄的人头“掷于地下”。中间具体打斗的激烈场面被省略掉,把想像的空间留给读者。

在纪录片叙事中,省略是一种极为常用的手法,它体现为镜头剪辑的技巧。镜头剪辑就是合理地省略掉大部分的本事时间,使之浓缩为简短有序的叙事时间。在两个镜头之间,大量雍长琐碎的本事时间往往就被有意识地剪掉了。大部分的省略是在观众不知不觉中完成的,观众只能根据上下镜头的逻辑关系中推断出来,也有少数省略,作者会刻意用字幕表示出来,比如“十年以后……”、“两年过去了……”之类。这时,一种命运感、沧桑感或生命意识就往往从省略之中突显出来。迈克尔·摩尔在《华氏911》的开头部分,有意将大家熟知的美国世贸大楼遭袭崩溃的画面省略掉,代之以黑场,反而给人更有力的震撼感受。

省略是对“无”的辩证运用。“有”生于“无”,有时“无”却更胜于“有”,所谓“此时无声胜有声”说的就是这个意思。

概略:本事时间>叙事时间

所谓概略,是指在叙事中,本事时间被压缩成简短的叙事时间,以形成详略得当、快慢相间的叙事节奏。就像省略一样,概略叙事对于纪录片来说也十分重要,它能给核心事件以必要的铺垫和背景,比如张以庆在《舟舟的世界》里开篇之后就用了一段概略叙事:

十几年了都这样,一早上舟舟又来上班。尽管他不是乐团的在编人员,但这里却有他固定的坐位。这是多少年约定俗成的结果,并且神圣不可更改。

这段简短的概略叙述,却浓缩了十几年的本事时间,交待了舟舟与乐团的关系,为后面舟舟成为弱智音乐指挥者的核心故事的叙述作了必要的铺垫。

在纪录片中,概略的方法很多,可以用旁白加画面,如上述对舟舟的概略叙述;也可以用字幕提示;还可以只用画面上的特定变化来表示。字幕提示比较常见,也最为简单省事,比如《海路十八里》用字幕概述海边村民的劳动成果:

来回十八里,忙碌四小时,收获百余斤蚬贝。

用画面语言来作概略叙述,比较常见的做法是通过画面上的钟表指针位置变化或太阳和月亮光影的变动来表示时间的推移,也可以用人物不同时代的照片通过叠画特技剪辑在一起,来表示人物的成长和岁月的沧桑变化。

《幼儿园》中用定格的镜头向观众强调儿童成长的艰难

停顿:本事时间=0,叙事时间=n

所谓停顿,是指在叙事中本事时间暂时处于停止状态,表现为零,而叙事时间仍在继续。这就是米克·巴尔所说的,“一个要素受到了极大注意,与此同时,素材还是静止不动。当事件继续发展时,并无时间流逝。”[4]

在纪录片叙事中,停顿通常表现为两种形式:一个是镜头的定格,另一个是多机位、多景别或多侧面的描述。

定格是最典型、最直观的停顿,它把事物最富于表现力的运动瞬间定格起来,以更有效地彰显其表现力。比如《幼儿园》,一个小男孩午休起床后非常努力地自己穿衣服,却始终扣不上上衣钮扣,影片把最艰难的一瞬间表情定格下来;另一个小男孩则试图把教室里的一把椅子摞到另一把椅子上去,却怎么也摆不好,镜头在最难堪处定格。这些定格镜头向观众强调了儿童成长的艰难,也给人留下了很深的印象。

多景别、多机位或多侧面的描述也可以造成本事时间的停顿。这种方法在现代纪录片中被越来越多地运用到。比如《华氏911》中,当布什先生在佛罗里达的教室里获知第二架飞机袭击世贸大厦的时候,他的表情在影片的镜头前颇有戏剧色彩。这时,影片几次让时间凝固不前,从而对布什的心理活动展开了探寻式的描述。在第一次时间停顿中,影片历数了布什先生上任美国总统以来一件件职业上的疏忽行为,让人想到袭机事件的发生与布什政府的玩忽职守是否具有某种联系。在第二次时间停顿中,影片直指几位在布什看来或许与袭击事件有关的可疑人物,而这些人物却曾经是布什家族的座上宾,如伊拉克总统萨达姆·侯赛因、阿富汗的塔利班领袖们以及基地组织领袖本·拉登。在这些时候,叙事时间一直在进行,但本事时间却没有流逝。停顿叙述改变了纪录片线性发展的叙事结构,使文本故事旁溢斜出,不时露出一些饶有意味的点染之笔,使故事更加符合人类思维的发散性特征。

减缓:本事时间<叙事时间

所谓减缓,是把本事时间的速度放慢,使叙事时间长于本事时间。减缓是与概略直接相对的概念。在创作实践中,虽然减缓不像等时、概略那样常见,但它具有特别的效果。米克·巴尔也认为,“尽管一般说来,它只适用于一小部分叙述,但却可以产生一种特别的激发效果。在制造悬念的时刻,减缓可以起到放大镜那样的作用。”[5]减缓常常用于制造悬念的时刻,爱森斯坦《战舰波将金》中水兵摔碎盘子的动作和“奥德萨台阶”一段描写堪称减缓叙述的经典范例。战舰波将金号的一个水兵因不满于得不到像样的食物而将盘子摔得粉碎,影片把这个动作分解成十一个不同镜头,将本事时间大大减缓,给人留下深刻印象。“奥德萨台阶”表现得更加精彩。正当奥德萨人民带着欢乐和食物经过台阶准备前去慰问战舰上的水兵时,沙俄军队突然列队走下台阶,开枪向人们疯狂射击,制造了极其恐怖的场面。奥德萨台阶很短,走下这段台阶花不了多少时间,但影片却花去了较长时间,运用各种不同镜头来叙述这段短暂的过程:台阶全景镜头,人们在混乱中四散逃命;顺着台阶移拍镜头:奔逃的人们;中景镜头:步伐整齐持枪射击的沙俄士兵,成排的皮靴、枪刺特写:一张张恐惧、迷惑和愤怒的脸……如此多侧面、多机位和多景别的镜头描述,将奥德萨台阶事件的时间大大延长,凸显出沙俄军队的残暴和凶恶。

最简单的减缓是在后期剪辑时用特技制作的慢动作镜头,常常见到的一种俗套是将恋人奔向一起时的奔跑动作处理成慢动作,也许一秒钟的时间会被减缓成数十秒,使之背离时间常态。

此外,在纪录片叙事中,推、拉、摇、移镜头以及空镜头的运用有时也有减缓本事时间的作用。叙事时序的各种变化,如倒叙、插叙、预叙等手法的运用,往往可以减缓甚至使中心事件的时间发生停顿,造成叙事的节奏感。

叙事频率与时间节点的选择

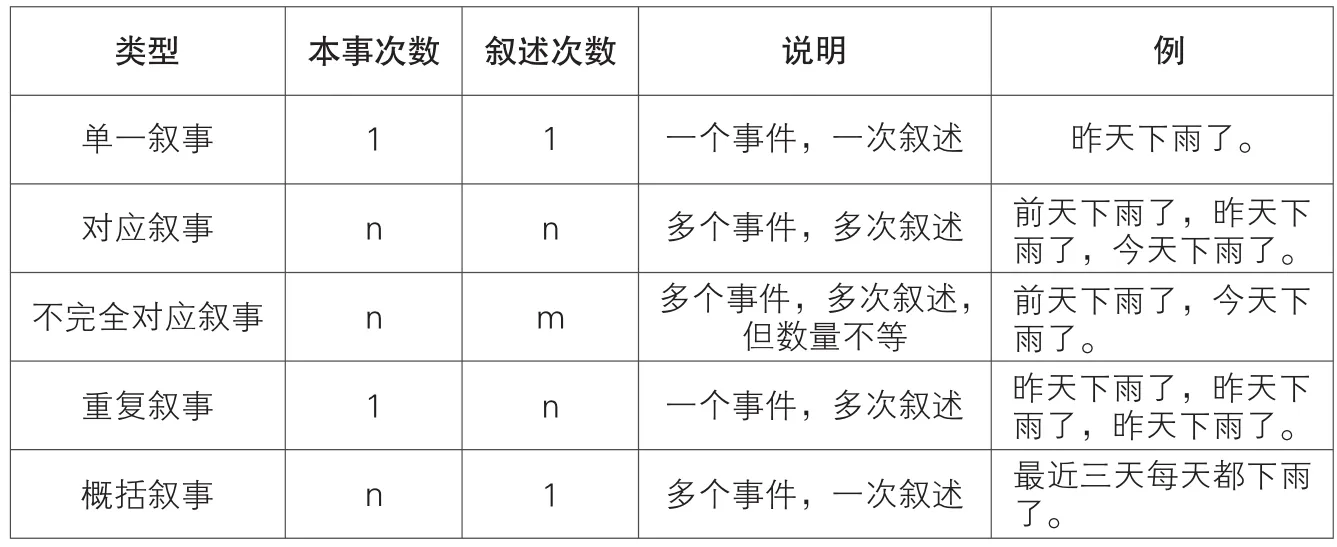

纪录片的叙事节奏是由时间的多元因素造成的,它主要来自时距的疏密长短的合理安排,各种不同时距的交叉变化构成叙事节奏;但是叙事频率的运用也影响到节奏的形成。米克·巴尔说:“顺序与节奏,常常为第三个特定方面所扭曲,这一个特定方面在文学理论发展中,还很少引起注意。”[6]米克·巴尔所说的时间的“第三个特定方面”指的就是“频率”。“频率”这一概念最早由热奈特引入到叙事理论中来,指的是素材中的事件与文本故事中事件的数量关系。换句话说,一个事件在自然本事中出现的次数与该事件在叙事文本中被叙述的次数之间的数量关系,就是我们所说的叙事频率。可列表明之,见表5-1。

表5-1 叙事频率

表中n表示多次,m表示较少的多次。如果生活中发生过一次的事件在纪录片中也被叙述一次,这就是单一叙事。如果生活中发生过多少次的事件在纪录片中也被叙述多少次,则为对应叙事,意谓叙事数量与本事数量一一对应。其实,所谓对应叙事实际上就是单一叙事的延伸形态。如《华氏911》中,世贸大厦遇袭、布什前往佛罗里达的小学给孩子们读《我的山羊宠物》等事件在生活中均只发生过一次,在影片中也只叙述一次,可谓单一叙事。而如《水浒传》中鲁智深拳打镇关西一段叙述,鲁智深打了三拳,文本就一一对应叙述三次,则可谓对应叙事。但如果文本中只叙述其中的二次,那就是“不完全对应叙事”了。

重复叙事主要用于强调或突出某种东西,同时还可以产生一种循环往复的特殊效果,并给叙事带来节奏感。在纪录片叙事里,重复比较多见,比如某种具有象征意味的镜头,像太阳、月亮、潺潺流水、飘落的树叶等等物像,都可能成为重复叙事的对象。在《英和白》里,白的邻居小女孩痴痴地坐在门口等候父母回家的镜头重复出现多次,渲染了当下人类心灵的一种孤独感。

与重复叙事对同一件事的反复叙述不同,概括叙事则对重复发生的事件作一次性的叙述,显然为叙事节省了大量的笔墨和时间。在《舟舟的世界》里,舟舟是汉阳商场的常客,但影片只概括性地选择了其中的一次来作叙述;在街头学给自行车打气也只叙述了一次。生活如一条漫长的河流,概括叙事则是其中的一朵浪花,但这朵浪花足可以折射河水的整个状况了。

被誉为“世界银幕剧作教学第一大师”的美国人罗伯特·麦基曾经说过:“从瞬间到永恒,从方寸到寰宇,每一个人物的生命故事都提供了百科全书般丰富的可能性。大师的标志就是能够从中只挑选出几个瞬间,却借此给我们展示其一生。”[7]一个人的生命周期是一个漫长的过程,期间包含无数个令人感动或是具有典型价值的时刻。对于纪录片来说,这些含义丰富的特殊瞬间就构成了纪录片的时间节点,而对它的准确选择和运用往往决定着作品的成色甚至成败。

注释:

[1] 罗钢. 叙事学导论. 云南人民出版社, 1994. 149

[2] 米克·巴尔. 叙述学:叙事理论导论. 第124页

[3] 同上, 第124页

[4] 米克·巴尔. 叙述学:叙事理论导论. 中国社会科学出版社, 2003. 127

[5] 米克·巴尔. 叙述学:叙事理论导论. 2003. 125

[6] 米克·巴尔. 叙述学:叙事理论导论. 2003. 130

[7] [美]罗伯特麦基. 故事——材质、结构、风格和银幕剧作的原理. 周铁东译.中国电影出版社, 2001. 37

(作者系武汉广播电视台高级编辑、文学博士)

责任编辑 叶宝妹