互联网背景下中国政治参与的创新

——基于混合参与空间理论

□诺贝尔·克里斯丁(德),朱一湄

(德国明斯特大学政治科学学院,德国明斯特 48161)

互联网背景下中国政治参与的创新

——基于混合参与空间理论

□诺贝尔·克里斯丁(德),朱一湄

(德国明斯特大学政治科学学院,德国明斯特 48161)

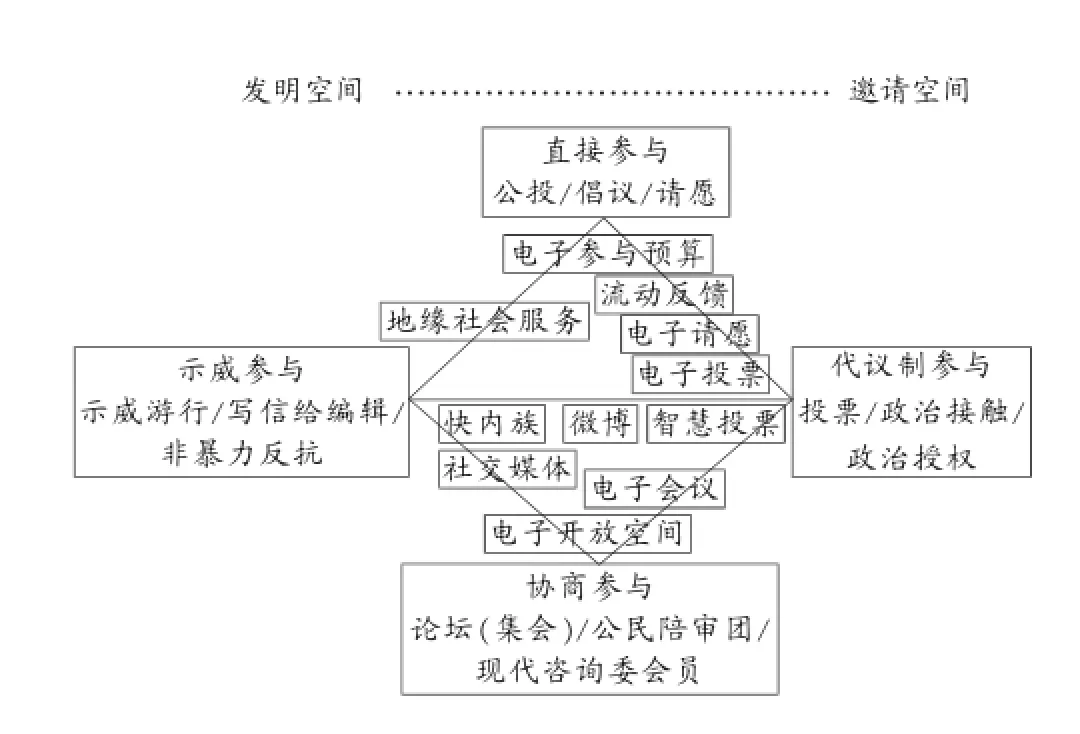

传统的政治参与方式多是自上而下由政府主导,但快速发展的互联网扩大了参与空间,民众可以自下而上地主动参与到政策制定的过程中去。参与空间的扩大给政府的治理提出了新的要求,单项唯一的参与方式已不再适合当今的政府治理。如今大多数国家在实际治理过程中都采用了一种线上和线下相结合多种参与方式混合的参与模式。本文介绍的混合参与空间理论结合了参与的双向空间即发明空间和邀请空间与参与的四大类型即代议制参与、直接参与、协商参与和示威参与,形成了一个混合参与模型,在此模型中各种实际的参与手段被归类总结。中国在不断进行的行政改革中摸索出了适合自己的民主路线,从混合参与空间理论中可以看出中国已成为一个拥有多维度参与手段的进步的社会。

政治参与;互联网;参与空间;混合参与空间理论

自上世纪80年代开始,世界政治格局发生了巨大变化,传统资本主义陷入危机,新兴政治力量不断崛起。在这个时代背景下,一个政权若想维护稳定的局面,改革是唯一的出路。西方政治学家发现,扩大民众政治参与途径和增加人民话语权对稳定国家治理有积极的作用。因此,不少西方国家开始了以增加政治参与为中心的民主创新改革。单一的参与模式很明显不能满足当今社会的政治需求,多种参与手段混合已成为了各个政权共用的方式。互联网作为一个强大的信息沟通平台对世界现代政府治理产生了深远的影响。在网络上,政治信息更加快速便捷地传播,民众的参与热情被点燃。政府为满足人民日益提升的政治诉求不断尝试开辟新的参与空间——邀请空间,普通民众也通过各种方法积极地加入到政治决策的制定过程中去——发明空间。

1 政治参与的发展

政治参与(Political Participation)是指公民影响政府公共决策的活动。在西方,自亚里士多德时代起,“参与”即被认为是源自民主的概念,仅存于民主政体中。但是在现代社会,政治参与已是衡量一个国家政治发展水平的重要标志,高水平的政治参与是现代社会人们追求的重要目标之一[1]。在中国,随着改革开放以来国家与社会间互动的扩展与深化,公众在政治过程中的参与角色逐步明显。互联网的广泛应用更是迅速改变公众介入政治过程的方式,互联网时代公众可以相对容易地获取各种政治信息,政治信息获取和拥有势必对传统的参与行为产生影响。当今世界范围内,线上参与的发展程度已与传统的线下参与不相上下,甚至有超越的趋势。这表明在互联网时代下,公众更倾向于参与公共事务。基于此,许多政治理论家对于互联网对政治参与的影响和扩展的参与空间进行研究并发展出了许多相关理论。此文着重介绍混合参与空间理论,并结合中国的实际情况进行分析。政治参与理论在发展的过程中经历了多次批判和反思,不同观点的学者给予了不同的定义并基本上形成两大流派:共和主义流派和自由主义流派。共和主义流派主张公民直接介入公共事务的行政决策,是民主制的本源,代表的参与类型有直接民主,参与式民主等等。自由主义流派提倡选择代表代替所有公民行使政治权力,他们认为过多的参与人数会对参与质量造成不利影响,代议制是这一流派的代表[2]。虽然有诸多不同,但两大流派都持有一个共识,那便是公民政治参与对任何政体的持续发展都至关重要。在实际操作中,世界各国都在为维护政权稳定,扩大民众参与作出努力,但由于客观环境的差异,每个国家或政体的政治参与程度和表现形式都是不同的。

2 互联网和参与维度的创新

互联网在政策制定过程中扮演着低成本、快捷、自由地传递政治信息的角色。政治信息是决定政治参与的重要因素,一个社会的公民获取的政治信息越多越方便,他们参与政治过程的可能性就越大,政治参与的质量就越高[3]。以中国为例,在互联网普及前公众政治参与的形式主要以人大代表选举、行政复议、信访、听证会等,以接触人大代表为主,总的参与程度较低,渠道较少,公民参与积极性不高,民众缺乏相应的参与意识,容易被旁人鼓动而形成非理性和盲目的政治参与[4]。

互联网的到来对中国民主进程的推动最主要的表现就是“政治参与的去科层化”[5]。互联网使公众获得了便利的沟通环境,且大大降低了政治参与的投入和风险。网络也使参与的维度扩宽,增添了许多新的参与手段,如网络议政、问政、监督、信访、选举等等。互联网模糊了线上和线下的空间距离,实现了线上推动线下的政治发展[6]。在此背景下,线上参与和线下参与并存已成为客观存在,各种混合的参与手段也在不断地扩展着公民参政议政的途径。

2.1 从邀请空间到发明空间

如前文所提,互联网技术改变了原有的政治参与格局,为普通民众参与到政治事务中提供了新的条件和可能性。政治参与不再是原有的自上而下的单向行为,一种自下而上的参与趋势逐渐形成[7]。比如,西方各类民间社会组织的兴起,中国不断发展壮大的网络问政等都是这种趋势的表现。在混合空间理论模型中,这种依托互联网信息技术产生的自上而下和自下而上的政治参与被划分为两个空间,分别是邀请空间和发明空间。邀请空间具有被动的政府导向性,在新的信息传播技术的推动和监督下,政府必须对传统的政治参与模式进行改革,在保持原有的政治框架下最大限度地扩展政治的开放度和参与度,更多的普通民众被邀请去参加政府决策制定的过程,政府与民众的距离被大大缩短。发明空间则是以民众为主导的自下而上的主动参与行为。互联网的特殊性质使得政治信息和政府管理不再神秘,借助相对开放和自由的互联网平台,民众的公民意识开始觉醒,众多互联网使用者开始主动地形成一些政治讨论话题并且要求政府提供更多的参与决策制定的机会,这种由民众自发能动性主导的参与途径被称作是发明空间。邀请空间和发明空间共同填补了政府与民众之间长期存在的隔阂和距离,目前在世界范围内普遍使用的所有参与手段都属于这两种空间,无一例外[8]。具体说来,邀请空间主要包含的参与手段有:圆桌会议、公投、听证会、政府组织的论坛等等。主要目的是为了推动民主进程,扩大民众参与并且维护政治稳定。许多国家因没有完善参与和政府回应体系而形成了为参与而参与的趋势,这就造成有些参与手段过于形而上学而并非出于满足民众政治意图的目的。从民众的角度来看,政府虽然为了扩大参与度而增加了许多线上和线下的参与途径,但本质上并非从公众角度出发,有许多参与手段在实际运作中并不能很好地调动民众积极性或者存在很大局限性。当政府提供的参与手段不能完全满足人民的政治需求时,民间的一些团体或个人开始自发地形成一些具有影响力的参与手段,如组织抗议游行,举办协商讨论等。大部分西方国家政府对于这些民间自发的参与手段是持默认或者支持态度的,发明空间在此基础上不断发展。互联网作为一个重要的传播媒介沟通并串联了两个参与空间,自上而下和自下而上的参与手段被融合。

2.2 混合空间理论模型

西方学术界将民主创新的形式具象为四类参与形式,分别是直接参与、协商参与、代议制参与和示威参与。这四类参与形式,分别从自由主义流派和共和主义流派中归纳而来。混合空间理论分别将这四类参与类型置于发明空间和邀请空间之间,在线上和线下两个维度中对不同的参与工具进行讨论。在这个理论中,政治参与被定义为对决策制定存在影响力的公众政治参与行为[9]。那些民间自发的小范围政治讨论或者未对决策制定产生影响的行为不在这个模型的研究范围内。如图1所示:

图1 :混合参与空间模型[10]

见图1可知,混合参与空间模型上,可以被明确划分空间的是示威参与和代议制参与,由于它们的组织和意图明显,一个是自下而上,一个是自上而下,因此可以被直接划分进发明空间和邀请空间。但直接参与和协商参与,由于发起意图和组织者的多样性使得它们不能被明确定位,因此,依据实际情况,这两种参与形式可以属于任何一种空间。

2.2.1 代议制参与。作为现今被大多数国家采用的政治参与形式,代议制参与(Representative participation)一方面继承了直接参与的民主投票决定,另一方面通过选择代表来代替大部分公民参政议政,是目前一种较为公平且高效的政治参与形式。经过长期的实践和完善,相较于其他参与形式,代议制参与已经形成了较为完善的法律框架。代议制属于间接参与,是程序民主的一种,它不仅实现了政治决策过程人与事的分离,还加强了政府内部的监督。所谓代议制参与是基于代议制民主理论的实际表现形式,这是一种可以与宪政包容共存的民主形式。在直接民主无法大范围实现的今天,代议制民主是最为可行的民主形式。中国所实行的人民代表大会制度也属于代议制的一种,与西方国家的议会制有本质的不同,它是一种新型的代议制形式,人民代表大会由人民选出代表并行使国家最高权力。代议制参与不仅包含投票和选举形式,与决策制定者接触的参与形式也属于这个范畴,如参与党内事务和选调活动[11]。根据混合式参与模型,参与模式应包含线上和线下两个部分。代议制参与的线上功能包含了从投票者信息收集到监督控制等多种参与手段,其中“智慧投票”是一种收集投票意见的应用,在西方国家选举期间被广泛使用。“候选人观察”是一种对参与政党选举的候选人进行舆论监督的应用,任何人都可以通过在线平台对候选人的言论和观点进行点评,也可以给予他们意见。除了这些具有特殊功能的线上应用外,网上选民登记和选民投票系统是最普遍的代议制线上应用,这些网上参与手段和线下参与手段一样都具有法律效应,在一些欧洲国家,如爱沙尼亚、瑞士、挪威等,网上政治参与和线下参与一样需要进行繁琐的审查和申请步骤[12]。

2.2.2 直接参与。直接参与(Direct participation)是从直接民主理论延伸而来的参与形式,指的是民众直接作用于政策制定过程。与代议制相同,直接参与也是一个以投票为中心的政治活动,不同的是,此时民众直接作用于政府的决策制定而并非选出自己的政治代言人。由于直接参与对于参与者数量和参与质量有着较高的要求,所以现今世界上大部分国家难以大范围实行直接参与。互联网技术的发展给直接参与带来了新的转机,之前无法实行的参与手段在网络上成为了可能,因此,当今学术界常提到的直接参与多与网络参与有关。如前文所提,直接参与包含多种类型,其中公投在西方是一种最为普遍的直接参与形式,民众通过投票决定一个政策或者议题的通过与否,是一种具有约束力和宪法监督的政治行为。综观全球的趋势,在过去的几十年间多数西方国家(部分美洲和大部分欧洲),都推行了从上而下的全民公决和公投。[13]相较于其他形式的政治参与,直接参与的落实难度较大,因为它的施行对于参与人数,合法时间段和法律基础都有更高的要求。除了公投,请愿也是直接参与中一个重要的表现形式。在互联网普及之前,大规模的民众请愿活动很容易演变为非理智的暴力活动,因而在各个国家,请愿的形式和规模都有很严格的要求。但是互联网的加入使请愿变得便捷而单纯,目前学术界关注的请愿活动也多为电子形式。一些西方国家,如德国和苏格兰都在大力推广电子请愿参与[14]。中国也在不断地发展着一些直接参与的手段,例如在参与式预算计划推行中实施的意见收集。参与式预算在中国的推行可以说是一个创新性的进步,在试点城市推行这项政策表明了中国在建设社会主义民主道路上的努力和探索。意见收集工具是参与式预算推行中的一个重要环节,普通公民对于政府公开的预算的计划和指标直接给予正面或者负面的反馈,这些意见将被政府决策层直接采纳或参考,互联网给中国直接参与带来了可能。

2.2.3 协商参与。协商参与(Deliberativeparticipation)是现代社会发展的产物。与传统的直接参与和代议制参与不同,协商式参与侧重点在关于特定政治事件和话题的沟通和讨论。在政策制订的过程中,协商参与无法起到决定性的作用,但是它对议程设置有着巨大的影响力。这是一个话语导向性的参与模式,它的法制性、约束性和执行性都不如前两种参与形式优越,但是协商讨论式的参与形式大大缓解了官民之间的隔阂,为政府同民众的沟通建立了一种对话解决的途径,从而减少了官民的意见冲突。这些新的交互性参与工具通常以公开对话的形式展现[15]。自20世纪90年代以来,民主理论研究展现出一个明显的“协商转向”(deliberative turn)[16],这对于许多国家来说是一个积极的转变,以对话和讨论为主的协商式参与既减少了民众的参与成本,也降低了参与过程中可能发生的官民冲突几率。协商参与的参与者可以是与利益相关的组织也可以是单独公民。除了上面提到的公开论坛形式,一些微型公民团体比如公民陪审团等也属于协商式参与,陪审团根据随机挑选出的协商代表对热点的议题和政治事件进行讨论。在这里,参与者虽然也是通过选择产生的,但由于是无意识的随机选择,所以这种参与更偏向协商而非代议制。协商式参与的发展使得原先在社会上较少有发声机会的团体终于可以直接表达自己的意愿,如西方一些国家形成了类似咨询委员会的团体,他们为不同的社会群体寻求政治利益。由于协商式参与多在一种非正式且非宪法涵盖的情况下进行,因此它的合理性和合法性值得进一步商榷。同时,协商参与的整个过程存在着多种无法控制的变量,如参与者的政治水平良莠不齐,政治诉求多样等等,因此其结果往往缺乏约束力和实效性。网络协商参与的形式是多样的,它包含了网上论坛,网络会议,网络开放空间和电子邮件等等。普通公民可以通过互联网直接参与政治问题的讨论,极大地降低了公民政治参与的门槛。中国在每年三月召开两会的时刻,都会建立“网上两会”公共讨论平台,使人们有了直接参与国家大事讨论的机会。

2.2.4 示威参与。示威参与(Demonstrativeparticipation)是一种非官方组织的参与手段,它的合理性一直是学术界讨论的焦点。但是由于近年来世界各国越来越多的人使用这种手段来表达自己的政治主张,因此它成为一种不可忽视的参与形式。被大部分国家推行的代议制参与是政府主导的“邀请空间”的代表,随着社会的发展这种参与形式的缺陷在不断扩大,人们不再满足于被代表代替的政治参与权并开始质疑代议制所选出的代表的合理性。这使得一种新型的象征性的示威式参与开始兴起。相关的研究表明,个人主义的盛行和新式生活方式降低了人们对于长期政治组织的依赖性,人们开始倾向于短期的象征性且可以直接表达自己观点的活动,这种类型的参与包括了理性与非理性参与两种,其实现途径都是由民众直接向决策层传达意见,这其中的手段有的较为平和,如给领导写信,向代表反映情况。也有比较激烈的形式,如示威游行,甚至是武力暴动。一些理论学家将那些过于激烈且非理智的自下而上的参与手段排除在政治参与的定义之外,本文对政治参与的界定也仅限于对于政治制定过程产生影响的活动,所以武力冲突和暴动并不在此研究范围内。随着社会的进步和民主意识的提升,自“协商转向”后,社会运动的走向开始倾向于激烈,直接的手段,如2008年在南非发生的示威活动,还有德国2011年斯图加特发生的市民抗议活动,而网络示威活动的最有名的案例来自于“阿拉伯之春”事件[17]。

示威参与源于示威民主理论,侧重的是象征性的参与和表现力。大部分的示威参与表达的是一种政治立场或显示某个政治团体的所有权。因而,这种形式的参与属于“发明空间”既由民众自发自下而上的一种主动意识的参与行为。在新兴的示威参与中,暴力对抗不再是主流,取而代之的是一些更为缓和和理智的方式,如抗议活动,快闪,以及民间社会团体组织的公民信息系统。这些参与活动由事件所主导,多因政治治理不当、腐败、社会不公,或政策制定异议引起。社交网络是最著名的示威式网络参与工具,网页论坛,博客等都属于这个范畴,中国的新浪微博是最有名的言论集散地。虽然社交网络多以言论和沟通为主,但是大部分社交媒体上的讨论缺乏审议质量和相应的政治信息,它们比起一般协商更具攻击性。

2.3 混合参与

近几十年间,世界的政治格局发生剧变,无论是传统的资本主义国家还是非资本主义国家都在通过不断地改革来提升自己的国际竞争力。各国都在通过增加民众参与的方式来达到稳固政权的目的。单凭一种参与模式已无法满足人民日益提升的政治需求,结合线上和线下的混合型参与模式已成为各国研究的重点。比如,大部分民主国家使用的协商+直接的参与模式获得很好效果,Goodin提出的“先讨论,再投票”(“first talk,then vote”)[18]印证了此观点。曾被政治学界质疑的互联网技术,不但没有给政府治理带来威胁,反而极大地提升了政治参与的维度和质量。

中国自建国以来在中国共产党的领导下实行人民代表大会制度,人大代表所属的代议制参与是中国最明显的政治参与形式。同时,每年与人大代表会议同时召开的全国政协会议是协商参与的体现。除此之外,直接参与和示威参与在中国也都有相应的实践。比如中国在十多年前引进的参与式预算项目就是直接参与的体现,虽没有大规模推行,但就从试点城市的数据来看,其前景是乐观的。示威参与在中国并不如西方国家那么普遍,但是近几年网络的快速发展使得线上示威参与得到了提升,一些网络反腐事件如“表哥”“房姐”等案件的曝光充分体现了线上示威参与的影响力。

3 结论

政治参与作为维护政治稳定最基础的手段,既简单又复杂。它可以成为维护一个社会和政体稳定的关键因素,也可以成为颠覆一个政权的导火线。如何合理地运用政治参与手段是每个政府需要思考的问题。互联网不仅拉近了人与人的关系,也给人们参政议政带来了新的可能。原先单向的参与模式被打破,双向的参与空间已经形成。复杂的社会环境和信息交流使得混合式的参与模式成为了每个社会必须实行的手段。虽然,混合参与空间理论建立在民主社会的基础上,但由于中国一直在探索实行一条具有中国特色的社会主义民主道路,在很多方面借鉴了西方民主制度的优点,因此这一理论同样适用于中国社会。中国目前也是一个具有多维度混合型参与的社会,虽然各个方面发展良莠不齐,但是中国为增加公民参与所作的努力是不会停止的。

[1]张钦朋,马海龙.论政治参与的度[J].长白学刊,2009(4):34-37.

[2]马小娟.论我国公民政治参与新动向[J].东南学术,2013(1):34-39.

[3]Popkin S.The Reasoning Voter:Communication and Persuasion in Presidential Elections.Chicago: University of Chicago Press.1991:10

[4]胡荣.社会资本与城市居民的政治参与[J].政治学研究,2008(5):142-159.

[5]潘祥辉.去科层化:互联网在中国政治传播中的功能再考察[J].浙江社会科学,2011(1):35-43.

[6]郭小安.网络政治参与和政治稳定[J].理论探索,2008(3):127-129.

[7]Whyte A.,Macintosh A.Evaluating How E-participationChangesLocalDemocracy.EGovernment Workshop’06(eGOV06).September 11 2006,Brunel University,West London.2006:9

[8]Kersting N.Online Participation:From'Invited'to 'Invented'Spaces.InternationalJournalof Electronic Governance.Volume 6,Issue 4 DOI: 10.1504/IJEG.2013.060650.2013.

[9]BarnesS.H..,KaaseM.PoliticalAction:Mass Participation in Five Western Democracies,Sage,Beverly Hills.1979:1

[10]Kersting,N.TheFutureofElectronic Democracy,In:Kersting,N.(ed.)Electronic Democracy(Opladen:Verlag Barbara Budrich),P11-44.2012

[11]Gibson R.,Nixon,P.,Ward,S(Eds.)Political Parties and the Internet:Net Gain?Routledge,London.2003.

[12]Kersting N.,Baldersheim,H.(Eds.)Electronic Voting and Democracy.A Comparative Analysis. Palgrave Macmillan,Houndmills.2004.P97-108

[13]Qvotrup M.Referendums Around the World,Palgrave,London.2013.

[14]Hansard.Society‘Digital Democracy in Scotland andWales:LaggingorLeading?’,Digital Papers,Vol.4,No.2,http://hansardsociety.org. uk/files/folders/2913/download.aspx.2011.4

[15]KerstingN.(Ed.)PolitischeBeteiligung. EinführunginDialogorientierteInstrumente Politischer und Ggesellschaftlicher Partizipation. VS-Springer,Wiesbaden.2008.

[16]Dryzek,J.Deliberative Democracy and Beyond: Liberals,Critics,Contestations,Oxford University Press,Oxford.2002.

[17]NorrisP.PoliticalMobilizationandSocial Networks.The Example of the Arab Spring’,in Kersting,N.(Ed.):ElectronicDemocracy,Verlag Barbara Budrich,Opladen,P53-76.2012.

[18]Goodin,R.E.Innovating Democracy:Democratic Theory and Practice after the Deliberative Turn,Oxford University Press,Oxford.2008.

责任编辑赵继棠

10.14180/j.cnki.1004-0544.2017.05.018

D252

A

1004-0544(2017)05-0099-05

诺贝尔·克里斯丁(Norbert.Kersting)(1961-),男,德国北威斯特法伦人,德国明斯特大学政治科学学院教授、博士生导师;朱一湄(1988-),女,河南郑州人,德国明斯特大学政治科学学院博士生。