清代湖北地区的“小年”

张彦林��

摘要:

“小年”在宋代文献中已有相关记载,始于官方,逐步流传于民间。清代湖北各地过“小年”的日期差异是政治、军户、移民等因素综合作用的结果。扫尘、祀灶、迎祖先、鼠嫁女、照田蚕等“小年”习俗均与当地民众的精神旨趣、文化心理、道德信仰息息相关。

关键词:

小年;清代;湖北;民俗

中图分类号:K248;K892.18

文献标识码:A

文章编号:1003-1332(2017)04-0040-05

清代是一个社会大转型的时期,岁时习俗发展到此时亦可谓集历代之大成。清代湖北地区把“小年”又称为“小除”、“小岁”、“小除夕”、“小除日”、“小年节”等等。“小年”经过历史长河不断积淀、层累,发展到清代其节日体系已经完备,活动内容多彩、文化内涵丰富,很值得关注和探究。

一、“小年”的来历

小年的“小”是相对于大年(阴历新年)来说的,小年是大年的前奏。“年”,甲骨文作“”,像人负禾之形,表示丰收、收获等义。《甲骨文合集》第24427片:“癸卯卜,大贞:今岁商受年。”这里“年”指禾苗成熟,“受年”指有好的收成,接受上帝赐予的谷物。金文作“”从禾从人,或作“”,从禾从千。西周金文中多用为“年岁”。颂鼎:“颂其万年眉寿,畯臣天子,灵终,子子孙孙宝用。”“万年”是祝祷之词,犹如万岁,长寿。秦汉文字进一步简化,《说文》小篆作“”。《说文解字》以其形释为:“榖孰也。从禾,千声。”[1]142古代生产水平较低,禾谷一年一熟,因此谷物成熟一次称为一年。邢昺疏《尔雅》:“年者,禾熟之名,每岁一熟,故以为岁名,”[2]37由此又引申为年节,即一年的开始。《康熙字典》载:“一年之内,有二十四气。节气在前,中气在后。节气一名朔气。中气帀则为岁,朔气帀则为年。”[3]340节气亦名朔气,朔气帀为“年”,“年”代表“新”与“初始”。宋陈师道《早春》诗:“度腊不成雪,迎年遽得春。”迎年即迎接一年的开始。由此,“小年”即是大年的前奏,这天正式开始“办年”,迎接新的一年到来,一般在十二月二十三或二十四日。

“小年”一词最早出现在《庄子·逍遥游》:“朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋,此小年也。”这里的“小年”指“短促的寿命”。真正意义上的小年风俗始见于宋代。宋代,随着商品经济的发展,节日的广泛性和综合性达到了一个新的阶段,小年节风气繁盛。宋代文天祥《二十四日》诗曰:“春节前三日,江乡正小年。”这里的“春节”古指立春,时间在公历每年2月3-5日(农历正月初一前后)。所以春节前三日为“腊月二十四日”说得通。清代叶名沣《桥西杂记·小年》释曰:“文天祥作此诗,在祥兴二年己卯。其年以十二月二十六日立春也。此风始于宋时禁中。大中祥符元年,以是日为降圣节,至乾淳时为小节夜。”汉蔡邕《独断》卷上:“禁中者,门户有禁,非侍御者不得入,故曰禁中。”小年节之风开始于帝王宫所,是一个自上而下流行的官方性质的节日。

二、湖北“小年”日期

宋时小年有固定日期是“腊月二十四日”。明代陈士元《俚言解》卷一亦载:“宋人以腊月二十四日为小节夜,三十日为大节夜。今称小年夜、大年夜。”明代沿用腊月二十四日祭灶。《西湖游览志余》卷二十载:“十二月二十四日谓之交年,民间祀灶。”清代,湖北省内存在两种不同的小年日期。

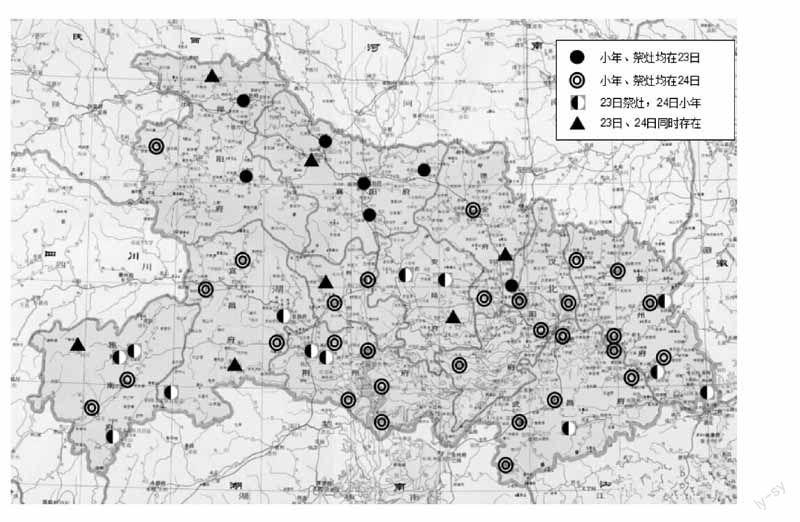

根据《中国地方志民俗资料汇编(中南卷上)》[4]、《中国地方志集成》[5]所载,绘制出清代湖北“小年”时间分布图,如下图:

从分区区域来看:(1)湖北大多数地区小年节在十二月二十四日,特别是湖北省中南部;(2)祭灶时间和过“小年”时间并不是重合的。一些地区祭灶并不象征着过小年,“祭灶”并不是小年的最大特征;(3)清代,文献记载中湖北省于腊月二十三日过“小年”者主要集中在湖北省北部,具体而言,有云梦县、郧阳县、房县、襄阳县、枣阳县、宜城县、光化县。

宋代以来,传统通行“过小年”的日期一直是腊月二十四日。但湖北地区在清代出现了腊月二十三日“过小年”,甚至在同一地区同时有腊月二十三日和腊月二十四日“过小年”的现象。探究“过小年”日期不同的原因,大致有:首先,从清朝雍正年间开始,皇帝于二十三日的腊祭之日也祭祀了灶王爷,政治关系密切的官绅也随之效仿,于腊月二十三祭灶。习俗的改变有一个循序渐进的过程,作为政治中心首都的习俗波浪式向全国传播。湖北省北部的鄖阳县、房县、襄阳县、枣阳县、宜城县、光化县等县受官方影响于二十三日过小年,而湖北南部地区远离政治中心,小年便仍保持在腊月二十四。其次,明清时期营兵军户属于军府,其民俗民风跟随首都。清同治五年《远安县志》载:“二十四日为‘小年。朝拂屋尘,夜‘祀灶。田父燎火畦间,曰‘照田桑。营署营兵均以二十三夜‘祀灶。”[6]云梦县是个特殊的地区,在清代形成了二十三日过小年的孤岛。清光绪八年《云梦县志略》载:“二十三日‘小除。俗传灶神朝天,以炀糖、果品及刍豆饯之,谓之‘送灶。”[7]如今,云梦县受周围县市影响于十二月二十四“过小年”。近世《云梦县志》载:“农历腊月二十四‘过小年。乡间有些村湾沿习明清时代军户礼俗,腊月二十三送灶,是谓‘军三民四。”[8]530再次,湖北一些地区既有二十三又有二十四日过小年者,与明清时期大规模移民有关。魏源在《湖广水利论》一文中,叙述清代前期有这样的歌谣:“江西填湖广,湖广填四川”。来自五湖四海的移民们带来的不仅仅是劳动力,更带来了各地不同的岁时节令习俗。各种习俗之间兼容并蓄,共生共乐,最终形成了多元性的小年节。清同治九年《长乐县志》卷十六载:“十二月二十四日,谓‘过小年。土著则于二十三日夜‘祀灶神,客户则在二十四日夜,谓送司命上天。”[9]同一个地区土著居民和移民之间过小年存在差异。

三、清代湖北“小年”习俗及禁忌

“小年”作为中华民族传承历史悠久的一个传统节日,节日活动内容非常丰富。由于各地习俗差异,不同地区“过小年”的民俗活动也不尽相同。清代湖北“小年”主要的民俗活动有“扫尘”、“祀灶”、“迎祖先”、“鼠嫁女”、“照田蚕”等。

(一)扫尘

“扫尘”也叫“除残”、“打阳尘”、“打扬尘”,即腊月二十四家家户户黎明即起,洒扫庭除,拂拭屋尘,对家进行一次彻彻底底的大扫除,准备干干净净地迎接新的一年到来。蕲水县地区于十二月二十四日,扫屋尘,叫做“除残”。石首县居民亦于二十四日扫除屋垢。朝拂屋尘的习俗由来已久,之所以能承续到现在,首先是由于“尘”与“陈”谐音,扫尘即把一切“穷运”、“晦气”统统扫出门,与“送穷”习俗相似,都是通过将秽物去除、焚烧或扔进河里等的方式以驱逐贫穷、招财祈财。其次,古人认为有疫鬼居人宫室,善惊人小儿,特别是屋中尘垢正是容易藏纳疫鬼的地方,彻彻底底的大扫除可以驱除疫鬼,使其没有藏身之所,以求家户平安。这一习俗寄托着人们驱贫求富、祈求安康、破旧立新的祈愿。

(二)祀灶

灶在人类家居生活中具有十分重要的地位。我国祀灶习俗起源很早,而小年夜祀灶见于汉代。《古今图书集成》载崇阳县:“十二月二十四日送灶神。考《礼记·礼器》云灶神,老妇之祭,尊于瓶、盛以盆。又许慎云神即祝融也,姓苏名吉利。汉阴子方见灶神,祀以黄犬谓之黄羊,阴氏世获福,俗盖本于此云。”[10]4清同治六年《谷城县志》卷二亦载:“十二月二十三、四日‘祀灶,设酒果、饧糖送神,贴灶马,点灶灯。按腊八粥始于佛家腊日,‘祀灶始于阴子方,相沿成俗,习为固然,要亦风俗之无足异者。”[11]二者均云,小年节汉代阴子方用黄羊祭灶,后命运恒通、子孙封侯的典故。人们纷纷效仿,久而久之,相沿成俗。

清代湖北祀灶供品很丰富,主要有“胶牙饧”、“糯米糍”、“豆糖团”、“酒饧”、“杂粮”、“雄鸡”、“饴饼”、“生茗”、“黑豆”、“寸草”、“香烛”等。胶牙饧、糯米糍、豆糖团的共同点是都有糖的成分。胶牙饧即麦芽糖,粘性很大,据说食之可以使牙牢固不松动。而用糖祭灶的目的一说是把灶神的口黏住,勿令说人间是非。清同治五年《枝江县志》载:“二十四日为‘小年节。……用饧者,俗云粘灶神之口,不致诉人间隐事于天上也。”[12]一说食糖则口甜,可帮人说好话。清同治四年《房县志》载:“十二月二十三日祀灶神,俗云是日灶神上天曹奏事,主婦洁釜燃灯,以胶牙饧、糯米糍、豆糖团等献供,曰庶几甘言也。”[13]明清时期,司命神、灶神两神逐渐混淆,难以区分。给灶神献酒,也叫“醉司命”。清同治五年《枝江县志》载:“二十四日为‘小年节。扫舍宇。初更时具酒饧‘祀灶,谓之‘醉司命。”[14]将司命灌醉了,就不能向上天报告人间的过失,与胶牙糖黏住灶神的牙齿不能打小报告的寓意一致。“灶马”是灶神往来天庭的坐骑。这里的灶马有两种,一是雄鸡,一是纸马。雄鸡善跳跃,按类比命名法,又称“灶马”。[15]清代湖北郧县二十三日,“祀灶”以雄鸡。湖北江夏县,二十四夜焚纸马,具疏求福,传为送司命上天奉善恶,曰“送司命”。祭灶马的供品一般有草和豆。湖北安陆县“小除日”,夜半祀灶神,以饴饼、生茗,亦具细草数茎、豆少许于盂中,曰为“灶神刍马”。湖北松滋县“二十三日,燔楮币,具茗送灶神,剉草杂豆置诸地,谓‘饲舆马。”此外,灶神晚上升天,自然需要灯照路。清鹤峰州人于二十三日夜,具饧果祀灶,窝(锅)中点灯,名曰送灶神上天。而长阳县则将锅灶打扫洁净,排列各盘锅中,以杯盛油,彻夜长燃,烧香纸。鞭爆“祭灶神”,谓之“过小年”。

俗语有“男不拜月,女不祭灶”的说法。清代湖北地区女人是禁止祭灶的,清同治十三年《公安县志》载:“腊月二十四日,家家扫尘、会饮,名‘团小年。是夜命丁男‘祀灶,预以米面食物相馈遗。”[16]据说,灶王爷长得像个小白脸,怕女的祭灶,有男女之嫌。《庄子·达生》记载:“灶有髻。”司马彪注释说:“髻,灶神,着赤衣,状如美女。”从另一个侧面反映男尊女卑的思想,男子作为一家之尊来祭祀灶王,以表示对灶王的敬重。

(三)迎祖先

《论语·学而》:“慎终追远,民德归厚矣。”指慎重地办理父母丧事,虔诚地祭祀远代祖先。年末岁尾,是全家团圆的日子。 “小年”至,民众真正投入年的氛围中,这时要隆重地把列祖列宗迎回来,让他们和健在的家人们团聚。英山县居民迎祖先要“盛衣冠、备羞醴”。通城县燃香烛为祖先照路“具香烛供迎祖先,献馔侑食。”古人思维中认为一些先人阴阳相隔、距离较远,需要击鼓爆竹唤醒他们回家团聚,所以小年夜“金鼓爆竹,喧声不绝,具洒馔祀祖先,曰‘年羹饭”。

小年迎祖先,实际上也是宗族为了加强内部团结,或通过聚饮来加深互相情感的体现。清同治十一年《广济县志》载:“二十四夜,阖家聚饮,为‘过小年。”[17]再者,我国自古都重视社会人际关系,馈赠礼物能增进邻里及亲朋好友之间的情感。清同治六年《钟祥县志》载:“玆日(十二月二十四)为始,亲友交相馈遗,谓之‘馈节。”[18]当然亲友馈岁,只要心意诚,节物不必太珍贵,如公安县即“预以米面食物相馈遗”。

(四)鼠嫁女

每年岁末年初是老鼠繁殖的高峰期。一方面,老鼠是农业民族的大敌,是传染疾病的祸种,给人类生活造成极大的危害。老鼠是瘟疫、灾难、诡诈、阴暗的化身;另一方面,老鼠适应能力、繁殖能力强。古人都祈求生命繁衍、子孙兴旺,于是便产生敬奉子鼠的“多子多福”的生育观。湖北多地小年夜为“鼠嫁女”提供方便,不仅给老鼠准备食物,还为其“婚礼”营造一个静谧的氛围。清同治八年《江夏县志》:“二十四夜为‘小岁……是夕,俗谓‘鼠嫁女。家以面饼、纸花置暗处,云为‘添箱,不舂不磨,恐惊之则一岁扰人也。”[19]汉口等地怕老鼠“行嫁”时看不见路,小年夜床下燃灯:“二十四日为‘小除,俗云‘过小年……俗云:是夕鼠嫁女,人不得久坐、喧闹,士女皆辍业,云:恐聒鼠,得一年鼠聒。又密令妇人,燃灯一盏,置于床下,拜而祝曰:请红娘子看灯,则一年无臭虫。”人们希望通过“鼠嫁女”来达到人鼠各自平安、和谐相处。“鼠嫁女”习俗正是遥远古代对老鼠既崇拜又害怕的矛盾心理的反映,是古老、风趣的民族文化遗产的流存。

(五)照田蚕

我国是最早养蚕缫丝和发明丝织的国家。商代的甲骨文中已经有“蚕”、“桑”、“丝”、“帛”等文字记载。自古就有“蚕利十倍耕,蚕熟半年粮”的说法。“照田蚕”活动是农民祈祷风调雨顺、五谷丰登的一种方式,宋代已经产生并流行。清代湖北地区有小年夜“照田蚕”的习俗。清光绪六年《荆州府志》:“二十四日为‘小年,悉以竹枝扫户宇。夜具酒饧、果饵‘祀灶神,以秫刍秣马。田父燎火畦塍间,曰‘照田蚕。”[20]桑是哺育蚕的生命之本。“照田蚕”也叫“照田桑”。清同治五年《远安县志》:“二十四日为‘小年。朝拂屋尘,夜‘祀灶。田父燎火畦间,曰‘照田桑。”[6]关于“照田蚕”习俗的形成,一方面是人们想用火杀死害虫,以祈田蚕丰收。另一方面焚烧田间的残藁宿草以化为肥,从而提高田地出产量。方鹏《昆山志》记载人们还根据“照田蚕”火焰的颜色占验水旱:火色偏红则预兆干旱,火色偏白则预兆水涝。火的颜色与火势决定于燃料的成分、湿度和多少。根据火色占验来年水旱是劳动人民农耕智慧的体现。

四、小结

“小年”是正式开始“过年”的筹备,“小年”相当于“大年”的序幕。湖北地区的“小年”蕴含着无限的精神旨趣,渗透着中华民族独特的精神内涵和魅力。“扫尘”是驱贫求富、祈求安康的心理;“祀灶”是对灶神的敬畏和感恩情怀;“迎祖先”是慎终追远的情感表达;“团小年”是尊老爱幼人伦秩序的文化呈现;“馈节”能够增强群体认同、维系和谐人际;“鼠嫁女”是生命繁衍、子孙兴旺的人生理想;“照田蚕”是风调雨顺、五谷丰登的诉求。

中国传统节日的最大土壤,是农耕文明衍生出来的文化认同。上古的小年活动朴素、简单,到了宋代,限于小范围的帝王宫所。到了明清两代,小年活动达到鼎盛,尤其是清代,祭灶礼仪十分繁芜。如今,随着农业文明向城市文明的转化,传统节日的神圣性、庄严性在日益淡化、弱化。王学文指出:“社会关系如果没有经常性的重温和互动,在经过长时间的搁置后,会逐渐变淡变薄。”[21]161“小年”节日文化需要随着社会的发展而赋予它以新的内容和形式,需要更多的人来关注它、研究它、感悟其文化内涵。“珍视传统,接力传衍”正是本文的初衷所在。

注 释:

[1] (汉)许慎:《说文解字》,中华书局,2013年。

[2] 汉语大字典编撰委员会:《汉语大字典》,四川辞书出版社,1986年。

[3] (清)张玉书、陈廷敬:《康熙字典》,中华书局,1958年。

[4] 丁世良、趙放主编:《中国地方志民俗资料汇编》(中南卷上),书目文献出版社出版,1991年。

[5] 《中国地方志集成》,江苏古籍出版社·上海书店·巴蜀书社,2001年。

[6] (清)郑燡林:《远安县志》(卷四),清同治五年(1866)刻本。

[7] (清)吴念椿:《云梦县志略》(卷一),清道光八年(1828)刻本。

[8] 云梦县志编纂委员会编:《云梦县志》,生活·读书·新知三联书店,1994年。

[9] (清)彭光藻、王家驹:《长乐县志》(卷十六),清同治九年(1870)补刻本。

[10] (清)陈梦雷:《古今图书集成》,中华书局影印本,1934年。

[11] (清)承印:《谷城县志》(卷二),清同治六年(1867)刻本。

[12] (清)查子庚:《枝江县志》(卷八),清同治五年(1866)刻本。

[13] (清)杨延烈:《房县志》(卷十一),清同治四年(1865)刻本。

[14] (清)查子庚:《枝江县志》(卷八),清同治五年(1866)刻本。

[15] 夏日新:《长江流域的岁时节令》,湖北教育出版社,2003年。

[16] (清)周承弼:《公安县志》(卷三),清同治十三年(1874)刻本。

[17] (清)刘宗元、朱荣实等:《广济县志》(卷四),清同治十一年(1872)活字本。

[18] (清)许光曙:《钟祥县志》(卷二),清同治六年(1867)刻本。

[19] (清)王庭桢:《江夏县志》(卷五),清同治八年(1869)刻本。

[20] (清)倪文蔚:《荆州府志》(卷五),清光绪六年(1880)刻本。

[21] 王学文:《规束与共享——一个水族村寨的生活文化考察》,民族出版社,2010年。

责任编辑:黄祥深

文字校对:夏雪

作者简介:

张彦林(1972-),男,湖北襄阳人,文学博士,湖北文理学院讲师,研究方向:语言与文化。

———二十三,糖瓜粘