“一锅法”合成L-抗坏血酸棕榈酸酯工艺改进

祝显虹, 郑大贵, 周安西, 彭 亮

(上饶师范学院,江西省普通高校应用有机化学重点实验室,江西 上饶 334001)

“一锅法”合成L-抗坏血酸棕榈酸酯工艺改进

祝显虹, 郑大贵, 周安西, 彭 亮

(上饶师范学院,江西省普通高校应用有机化学重点实验室,江西 上饶 334001)

在N, N-二甲基乙酰胺(DMAc)的促进下,棕榈酸与SOCl2反应生成棕榈酰氯。酰氯不分离直接与L-抗坏血酸反应得到L-抗坏血酸棕榈酸酯。结果表明,在15mL DMAc和5mL CH2Cl2体系中,10℃下酰氯化反应0.5h后,接着在25℃下酯化反应6h,棕榈酸10mol,n(棕榈酸)∶n(SOCl2)∶n(L-抗坏血酸)=1.0∶1.3∶1.2, 反应收率为90.29%。本方法操作简便,反应条件温和,反应时间短,收率较高。

L-抗坏血酸棕榈酸酯;一锅法;N, N-二甲基乙酰胺

L-抗坏血酸棕榈酸酯是一种无毒无害的多功能营养性抗氧保鲜剂[1],是世界卫生组织食品添加剂联合委员会认可的营养型抗氧化剂,耐高温,适用于医药、保健品、化妆品等,也适用于烘烤煎炸用油的抗氧剂[2],常用于含油食品、食用油、动植物油及高级化妆品中,也可用于婴幼儿食品及奶粉中[3-4]。L-抗坏血酸棕榈酸酯的合成工艺有酶催化法[5-6]、酯交换法[7-8]、直接酯化法[9]和酰氯法[10-11]。酰氯法制备L-抗坏血酸榈酸酸酯通常是先由棕榈酸与SOCl2反应得到棕榈酸酰氯,棕榈酸酰氯经分离纯化后,再与L-抗坏血酸发生成酯反应。本文棕榈酸酰氯化后,酰氯不分离,直接加入L-抗坏血酸与其反应得到L-抗坏血酸棕榈酸酯,操作简单,效果良好。

1 实验部分

1.1 仪器与试剂

Avance 400核磁共振仪,X-6精密显微熔点测定仪。

所用棕榈酸和L-抗坏血酸为外购(纯度≥98%),SOCl2(工业品,用前重蒸),DMAc(分析纯,用前经预处理),CH2Cl2、乙酸乙酯、石油醚(60~90℃)(分析纯),普通柱层析硅胶(0.05~0.074mm)。

1.2 实验方法

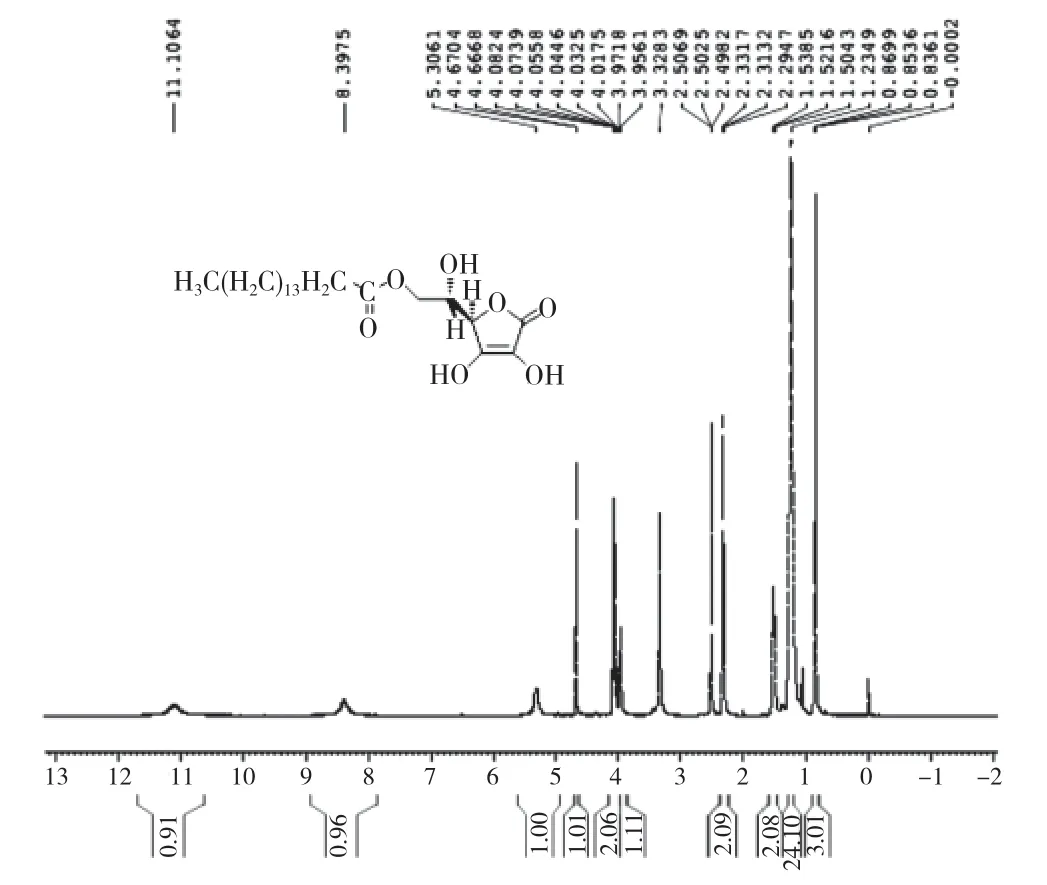

单口烧瓶中依次加入棕榈酸(2.564g,10mmol)、15mL DMAc和5mL CH2Cl2,室温下搅拌溶解,冰水浴冷却下缓慢滴加SOCl2(945μL,13mmol),在10℃下反应0.5h,再直接加入L-抗坏血酸(2.114g,12mmol),升温并维持在25℃下反应6h。反应结束,往反应混合液中加入50mL乙酸乙酯和40mL蒸馏水,转入分液漏斗,分出的水层用50mL乙酸乙酯再萃取一次,合并有机层。有机层用饱和食盐水溶液洗至无L-抗坏血酸和DMAc存在(TLC跟踪),无水Na2SO4干燥,旋蒸有机溶剂得到粗产物。粗产物经柱层析纯化得到白色粉末,基于棕榈酸的反应收率为90.29%,熔点为112~115℃(文献[12]值112~114℃)。1H NMR(400MHz,DMSO-d6),δ:11.11(s, H, OH-2’),8.40(s, 1H, OH-3’),5.31(s, 1H, OH-5’),4.67(d, J=1.2Hz, 1H, H-4’), 4.08~3. 96(m, 3H, H-5’和H-6’),2.31(t, J=7.2Hz, 2H, H-2),1.54~1.50(m, 2H, H-3),1.23(brs, 24H, H-4~H-15),0.85(t, J=6.8Hz, 3H, H-16)。13C NMR(100MHz,DMSO-d6),δc:173.20,170.81,152.65,118.65,75.47,65.96,64.91,33.85,31.76,29.51,29.48,29.36,29.18,28.93,24.84,22.56,14.41。

图1 产物的核磁共振谱图

2 实验结果与讨论

2.1 溶剂种类对反应收率的影响

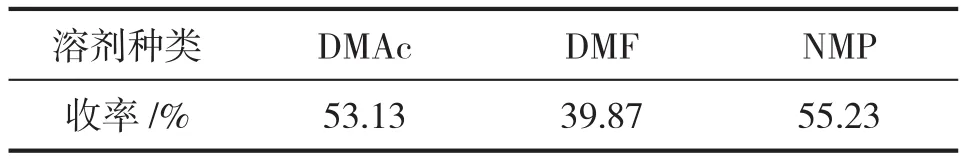

单口烧瓶中加入棕榈酸(2.564g,10mmol)、15mL溶剂和5mL CH2Cl2,室温下搅拌溶解,冰水浴冷却下缓慢滴加SOCl2(800μL,11mmol),在0℃下反应2h,再加入L-抗坏血酸(2.818g,16mmol),升温并维持在25℃下反应6h。考察不同反应溶剂对反应收率的影响,结果见表1。由表1可知,以DMF为反应溶剂时,反应收率较低,可能的原因是:由于DMF酰基碳上无烷基的诱导效应,DMF分子中氮原子上孤对电子的亲核性不及DMAc和NMP分子中氮原子上孤对电子的亲核性强,所以吸收副产物HCl的效果较差,导致对酰氯化反应的催化效果较差。相对于NMP,DMAc更为廉价,以DMAc作为反应溶剂较适宜。

表1 溶剂种类对反应收率的影响

2.2 酰氯化反应温度和反应时间对反应收率的影响单口烧瓶中加入棕榈酸(2.564g,10mmol)、15mL DMAc和5mL CH2Cl2,室温下搅拌溶解,冰水浴冷却下缓慢滴加SOCl2(800μL,11mmol),分别在0℃和10℃下反应0.5h、1h、1.5h、2h、2.5h,再加入L-抗坏血酸(2.818g,16mmol),升温并维持在25℃下反应6h。考察不同温度下酰氯化反应时间对反应收率的影响,结果见表2。

表2 不同温度下酰氯化反应时间对反应收率的影响

由表2可知,在0℃下,随着酰氯化反应时间的延长,反应收率增加,但在较低温时,棕榈酸大量的固体析出,严重影响了棕榈酰氯的生成,从而导致收率较低。但在10℃下棕榈酸完全溶解,有利于酰氯化反应的进行,反应收率随着酰氯化时间的延长变化不明显。综上,10℃酰氯化反应0.5h较适宜。

2.3 酯化反应温度和反应时间对反应收率的影响

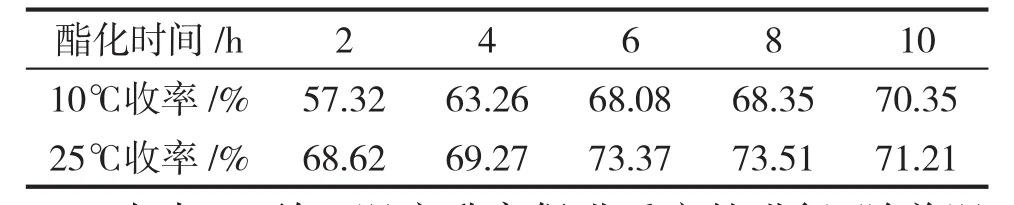

单口烧瓶中加入棕榈酸(2.564g,10mmol)、15mL DMAc和5mL CH2Cl2,室温下搅拌溶解, 冰水浴冷却下缓慢滴加SOCl2(800μL,11mmol),10℃下分别反应0.5h,再加入L-抗坏血酸(2.818g,16mmol),分别在10℃和25℃下反应2h、4h、6h、8h和10h。考察不同温度下酯化反应时间对反应收率的影响,结果见表3。

表3 不同温度下酯化反应时间对反应收率的影响

由表3可知,温度升高促进反应的进行,随着温度的升高,酰氯化过程中剩余的SOCl2未从反应体系中分离出来,既可以与棕榈酸继续反应,也可以与L-抗坏血酸分子中C-5、C-6上的羟基反应生成相应的氯代烃,使反应变得更复杂。尤其在较高温度下,随着反应时间的延长,副产物增多,导致酯化反应的收率有下降趋势。综上,以酯化反应在25℃下反应6 h较适宜。

2.4 SOCl2用量对反应收率的影响

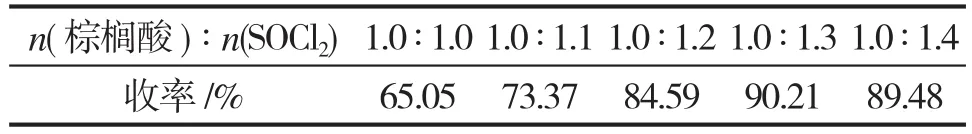

单口烧瓶中加入棕榈酸(2.564g,10mmol)、15mL DMAc和5mL CH2Cl2,室温下搅拌溶解,冰水浴冷却下,分别缓慢滴加SOCl2为10mmol、11mmol、12mmol、13mmol和14mmol,在10℃下反应0.5h,再加入L-抗坏血酸(2.818g,16mmol),在25℃下6h。考察SOCl2用量对反应收率的影响,结果见表4。

表4 SOCl2用量对反应收率的影响

由表4可知,随着SOCl2用量的增大,反应收率基本接近并有下降的趋势。造成上述现象的可能原因是:酰氯化反应中未参与反应的SOCl2会与L-抗坏血酸C-6或C-5上的-OH反应生成相应的氯代烃,使反应变得更复杂,SOCl2越多则副产物越多。因此SOCl2用量以13mmol较适宜。

2.5 L-抗坏血酸用量对反应收率的影响

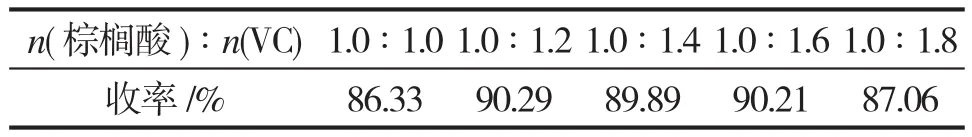

单口烧瓶中加入棕榈酸(2.564g,10mmol)、15mL DMAc和5mL CH2Cl2,室温下搅拌溶解,冰水浴冷却下,缓慢滴加SOCl2(945μL,13mmol),10℃下分别反应0.5h,再分别加入10mmol、12mmol、14mmol、16mmol和18mmol的L-抗坏血酸,在25℃下6h。考察L-抗坏血酸用量对反应收率的影响,结果见表5。

表5 L-抗坏血酸用量对反应收率的影响

由表5可知,随着L-抗坏血酸用量的增大,反应收率逐步提高。在固定SOCl2用量的情况下,增大L-抗坏血酸的用量意味着增大了成酯反应物的浓度,有利于产物的生成。但L-抗坏血酸的用量过大时,体系变稠,传质受到影响,收率反而有所下降,故L-抗坏血酸用量以12 mmol较适宜。

3 结论

在DMAc/CH2Cl2体系中, 棕榈酸和SOCl2反应得到的棕榈酰氯不经分离,直接与L-抗坏血酸反应制备L-抗坏血酸棕榈酸酯。利用单因素法优化了合成反应条件,以15mL DMAc/5mL CH2Cl2为体系,10℃下酰氯化反应0.5h后,25℃下酯化反应6h,棕榈酸10mmol,n(棕榈酸)∶n(SOCl2)∶n(L-抗坏血酸)=1.0∶1.3∶1.2,收率为90.29 %。与分步的酰氯法相比较,该方法具有操作简便、反应时间短、反应条件温和、收率较高等特点。

[1] 王红勇,陶桂全. L-抗坏血酸棕榈酸酯的抗氧化效果观察[J].中国畜产与食品,1997,4(5):200-201.

[2] 高荫榆,雷占兰,谢何融,等. L-抗坏血酸棕榈酸酯的抗氧化效果研究[J].食品科学,2007, 28(11):60-62.

[3] GB 2760,食品添加剂使用卫生标准[S].

[4] 林富强,陈永恒,何松. L-抗坏血酸棕榈酸酯在配方乳品中的应用[J].现代食品科技,2010,26(10):1114-1116.

[5] Kidwai M, Mothsra P, Gupta N, et al. Green enzymatic synthesis of L-ascorbyl fatty acid ester: an antioxidant[J]. Synthetic Commun, 2009, 39(7): 1143-1151.

[6] Burham H, Gafoor R A, Rasheed A, et al. Enzymatic synthesis of palm-based ascorbyl esters[J]. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 2009, 58(1/4): 153-157.

[7] 张卫,胡兴兰,刘纵宇.酯交换法合成L-抗坏血酸棕榈酸酯的工艺改进[J].化学试剂,2003,25(6):371-372.

[8] Pauling Horst, Wehrli Christ. The Synthesis of 6-ascorbic Palmitate: EP,0396 483A2[P].1988-12-28.

[9] 刘瑞瑾,纪俊敏.1-丁基-3-甲基咪唑三氟甲磺酸盐催化合成L-抗坏血酸棕榈酸酯[J].中国食品添加剂,2011(5):74-77.

[10] 陆豫,甘利军,陈葆仁. L-抗坏血酸棕榈酸酯的合成[J].精细化工,1996,13(3):17-18.

[11] 许肇成,何松,陈永恒,等.酰氯法合成L-抗坏血酸棕榈酸酯的研究[J].现代食品科技,2010,26(8):822-823.

[12] 曹会兰,杨建武. L-抗坏血酸棕榈酸酯的合成及应用[J].西北农林科技大学学报,2003,31(5):121-122.

Improved Synthesis of L-Ascorbyl Palmitate by One-Pot

ZHU Xianhong, ZHENG Dagui, ZOU Anxi, PENG Liang

(Key Laboratory of Applied Organic Chemistry, Higher Institutions of Jiangxi Province, Shangrao Normal University, Shangrao 334001, China)

L-ascorbyl palmiate was synthesized through acyl chlorination of palmitic acid with SOCl2in DMAc/CH2Cl2without isolation, followed by esterif cation with L-ascorbic acid. It was found that the yield could reach 90.29% under the optimal reaction conditions: 10mL DMAc and 5mL CH2Cl2as solvent, acyl chlorination reaction at 10℃ for 0.5h, esterif cation reaction at 25℃ for 6h, 10mmol of palmitic acid, n(palmitic acid):n(SOCl2):n(L-ascorbic acid)=1.0:1.3:1.2. The present method had the advantages of less operation steps, mild reaction conditions, shorter time and higher yield.

L-ascorbyl palmiate; one-pot; N,N-dimethylacetamide

TS 202.3

A

1671-9905(2017)05-0012-03

江西省教育厅科技项目(No. GJJ151062);信江英才866工程领军人才培养计划项目(No. 2013-37)

祝显虹(1983-),男,江西玉山人,硕士,实验师,主要从事有机食品添加剂的合成和应用研究工作。E-mail: Xianhong Zhu@163.com

2017-03-09