钙基废弃物对生物质燃烧脱氯的影响

李诗杰,韩奎华,郝力勇,路春美

(1山东大学能源与动力工程学院,山东 济南 250061;2齐鲁师范学院,山东 济南 250061)

钙基废弃物对生物质燃烧脱氯的影响

李诗杰1,韩奎华1,郝力勇2,路春美1

(1山东大学能源与动力工程学院,山东 济南 250061;2齐鲁师范学院,山东 济南 250061)

目前电厂多用石灰石等钙基吸收剂作为脱氯剂,但这些常用钙基吸收剂的脱氯性能并不理想,且会消耗较多的钙资源。本文以玉米秆、棉秆和稻秆为研究对象,实验气氛为空气,在管式炉中模拟燃烧条件,通过实验探究了赤泥、白泥和电石渣对玉米秆、棉秆和稻秆3种不同生物质燃烧脱氯的影响,得出3种添加剂在400~900℃条件下对生物质燃烧脱氯效率的影响,实验结果显示为在400~800℃的条件下脱氯效率随着温度的升高逐渐升高,其中白泥在800℃时对稻秆的脱氯效率达到42.5%,对棉秆的脱氯效率达到37.6%,赤泥对玉米秆的脱氯效率达到30.8%。但是超过800℃以后随着温度的继续升高,脱氯效率反而降低。另外,不同钙基废弃物对不同生物质的脱氯效果不同,在对不同的生物质能源进行燃烧利用时,应选择相应合适的添加剂。

生物质;赤泥;白泥;电石渣;脱氯

在传统能源告急、能源结构逐步转型的当今社会,生物质以其储量大、成本低、环境友好、可再生等优势逐渐引起越来越多人的关注。然而由于生物质燃烧技术还不成熟,生物质燃烧还存在着诸多问题。生物质燃烧过程中,生物质内的氯大多以氯化氢气体形式释放出[1]。HCl与SO2、NOx并称为三大酸性污染源,既能形成酸雨污染环境,严重威胁人类健康,又会对锅炉设备产生腐蚀,对电站安全性和经济性都有很大的影响。一般生物质燃料中的氯元素含量都比较高,但是目前对生物质中的氯元素在燃烧过程中的析出机理和行为特性的研究报道却很少。陈安合等[2]认为,当燃烧温度在850K以下时,可以最有效地减少木屑、废木、秸秆、树皮以及橄榄渣5种生物质在燃烧过程中生成和挥发含Cl及碱金属K、Na等元素的量;当燃烧温度高于900K时,则会大量生成含有氯元素以及K、Na等碱金属的气态物质。李小龙[3]研究了生物质燃烧过程中氯化物的析出特性,其研究表明:在所有影响生物质燃烧氯化物析出的因素中,燃烧温度对氯化物的析出影响最大,其次是生物质的燃烧时间,过量空气系数对氯化物的析出影响较小,并且实验表明,生物质燃烧过程中在低于600℃时,氯的析出速度较慢,氯的析出速度在600~800℃时加快,在800℃以后放缓。胥广福[4]研究了生物质燃烧过程中氟元素和氯元素的迁徙规律,生物质中氟元素和氯元素的迁徙都分为快速挥发段和慢速挥发段,在温度低于600℃时,氟元素就已经基本释放完全,在400℃时,氯元素已释放大部分;在低温段时,氟元素和氯元素主要是以HF、HCl气体形式释放,在高温段时,主要是以氟化盐和氯化盐的气体形式释放。氟、氯元素大部分存在于挥发分中,木屑的氟析出率大于麦壳,麦壳的氟析出率大于稻壳,氯元素则刚好相反。

在关于CaO的脱氯效果研究中,刘金生等[5]认为,CaO脱氯的最佳燃烧温度为550~650℃。考虑到燃烧生物质的经济性,钙和氯的质量比不宜太大,当反应气氛为空气时,钙氯质量比为4:1时脱氯效果最佳。吴丽萍等[6]运用正交实验法分析固硫率、固氯率,实验结果表明:CaO的添加量对固硫率和固氯率的影响最为明显;MnO2的添加量对固氯率的影响仅次于CaO,但是对固硫率没有影响。

在关于电石渣脱氯的研究中,谢辛等[7]研究表明电石渣的最高氯转化率温度为700℃;当燃烧温度高于650℃时,电石渣的氯转化率一直高于石灰石,因此电石渣在高温下脱氯更具有优势;但是当煅烧温度高于900℃后,不利于电石渣对HCl的脱除。郭小汾等[8]采用热重法在空气气氛下研究了Ca(OH)2脱除HCl的效果,结果发现,在600~700℃范围内钙化物脱氯效果最佳。蒋旭光等[9]通过实验证明,钙基吸收剂的脱氯效率比镁基吸收剂的脱氯效率更高。CaO在500~700℃范围内且停留时间为5~20min时脱氯效率最佳。

目前电厂多用石灰石等钙基吸收剂作为脱氯剂,但这些常用钙基吸收剂的脱氯性能并不理想,且会消耗较多的钙资源。郭小汾等[10]实验研究了几种钙化物的脱氯机理以及脱氯效率,实验表明:在CaO、CaCO3和Ca(OH)2这3种钙化物中,Ca(OH)2的脱氯效果最好。吴立等[11]通过实验对影响脱除垃圾焚烧炉烟气中HCl气体的主要因素和规律进行了研究,发现电石渣比纯Ca(OH)2更有利于吸收HCl气体。一吨电石和水反应可以生产出三百多千克的乙炔气体,同时生成大约十吨含固量12%左右的工业废液,俗称电石渣浆。根据估算可得一座氯碱厂年均排放约9×105~1.14×106t电石渣[12]。因此研究电石渣对生物质燃烧烟气脱氯的影响,对改善脱氯效率从而降低生物质燃烧过程中氯的排放,保护生态环境有着非常重要的现实意义,本文还研究了与电石渣成分相似的赤泥和白泥对生物质燃烧脱氯的影响。

本文作者在前期研究的基础上,以玉米秆、棉秆和稻秆为研究对象,实验气氛为空气,在管式炉中模拟燃烧条件,研究了3种常见钙基废弃物赤泥、白泥和电石渣对生物质燃烧脱氯的影响,为生物质的清洁燃烧提供理论基础和技术借鉴。

1 材料与方法

1.1 实验原料

实验所用玉米秆、棉秆和稻秆的元素分析如表1所示。实验时将所用玉米秆、棉秆和稻秆粉碎、筛分,得到粒径小于180μm物料,再用干燥箱在105℃下烘干20h,将其存放于自封袋中作为样品备用。

表1 稻秆、玉米秆和棉秆的元素分析和工业分析

本实验将实验用的赤泥、白泥和电石渣煅烧后粉碎,研磨,用120目的振动筛进行筛分,得到粒径小于125μm的添加剂后放入自封袋备用,3种钙基废弃物的成分如表2所示。

1.2 实验方法

整个实验过程包括燃烧阶段和氯含量的滴定阶段,其中整个燃烧阶段都在管式炉中进行,本实验采用了杭州卓驰仪器有限公司生产的SK3-3-12-8型号管式电阻炉,用空气压缩机供气,空气流量2L/min。首先准确称取稻秆2g(精确到0.0004 g)共4份,其中1份不添加任何物质,另外3份分别添加电石渣、赤泥和白泥100mg,混合均匀后放入管式炉,炉温恒定在400℃、30min后将燃烧后的剩余物取出并冷却至室温,然后分别放入内盛3g(准确到0.1g)艾氏卡混合剂的坩锅中,仔细混匀,再用2g艾氏卡试剂将混合物均匀覆盖,将坩锅送入管式炉中,管式炉由室温逐渐升高至(680±20)℃,并在该温度下持续加热3h,加热完毕后将灼烧物取出,自然冷却至室温,用艾氏卡混合剂熔样-硫氰酸钾滴定法测定灼烧物中氯含量。

表2 电石渣、赤泥和白泥的成分分析

根据上面方法分别测定稻秆、棉秆和玉米秆在400℃、500℃、600℃、700℃、800℃、900℃下添加100mg 3种钙基添加剂后灰中的氯含量。将1g生物质与艾氏卡试剂混合后在680℃煅烧3h,然后进行滴定可测定生物质中氯含量。由此可计算出生物质添加钙基废弃物前后烟气中的氯含量。

由艾氏卡混合剂熔样-硫氰酸钾滴定法测得的氯含量应由式(1)计算。

式中,XCl为氯的空气干燥基含量,%;c为硫氰酸钾的浓度,mmol/mL;V1为滴定试样时所用硫氰酸钾溶液的体积数,mL;V2为滴定生物质样品时所用硫氰酸钾溶液的体积数;mL;m为空气干燥基试样的质量,g。

氯析出率计算如式(2)。

式中,X为氯析出率;V0为生物质中氯含量;VT为灰中氯含量。

脱氯率计算如式(3)。

式中,η为脱氯率,%;F1为空白工况(不加脱氯剂时)单位生物质燃烧氯的析出量,mg/g;F2为添加脱氯剂后单位生物质燃烧时氯的析出量,mg/g。

2 实验数据分析

2.1 玉米秆、棉秆和稻秆不同温度下的氯析出率

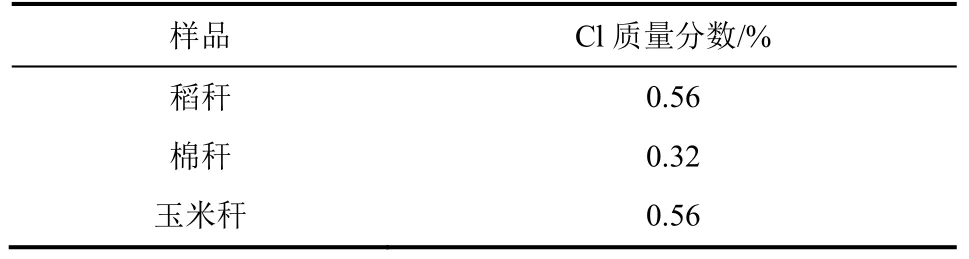

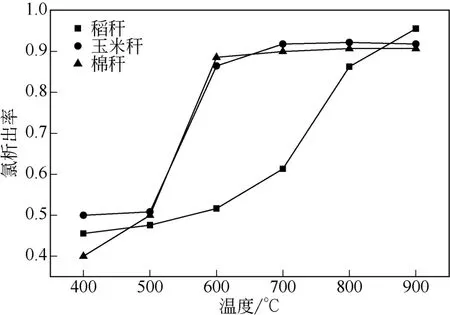

玉米秆、棉秆和稻秆的氯含量如表3所示。由艾氏卡混合剂熔样-硫氰酸钾滴定法测得不同温度下各生物质的氯析出率如图1所示。

表3 稻秆、棉秆和玉米秆的氯含量

图1 燃烧温度对不同生物质的氯析出率影响

从图1可以直观地看出温度对生物质氯析出率的影响,由图1可知,当温度为400~500℃时,稻秆、棉秆和玉米秆的氯析出率均处于较低水平,棉秆最低,稻秆次之,玉米秆最高。当温度高于500℃时,生物质的氯析出率均呈现上升趋势,棉秆与玉米秆的氯析出率和上升趋势基本一致,均为在500~600℃之间显著上升,600℃之后基本保持不变,而稻秆的氯析出率在500℃之后就明显低于棉秆和玉米秆的氯析出率,在500~900℃之间呈上升趋势且在900℃时稻秆的氯析出率已大于棉秆和玉米秆的氯析出率。

总的来说温度对稻秆、棉秆、玉米秆这3种生物质氯析出率的影响为:在400~900℃之间,温度越高,氯的析出率越大,且上升趋势逐渐趋于平缓,到达一定温度后氯析出率保持不变。

2.2 赤泥、白泥和电石渣对生物质燃烧脱氯的影响

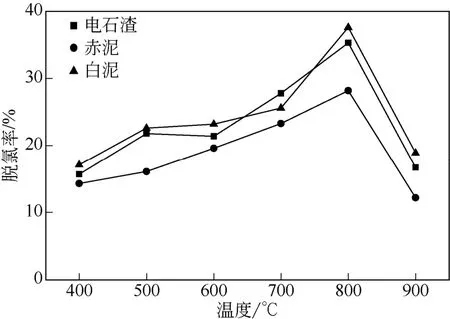

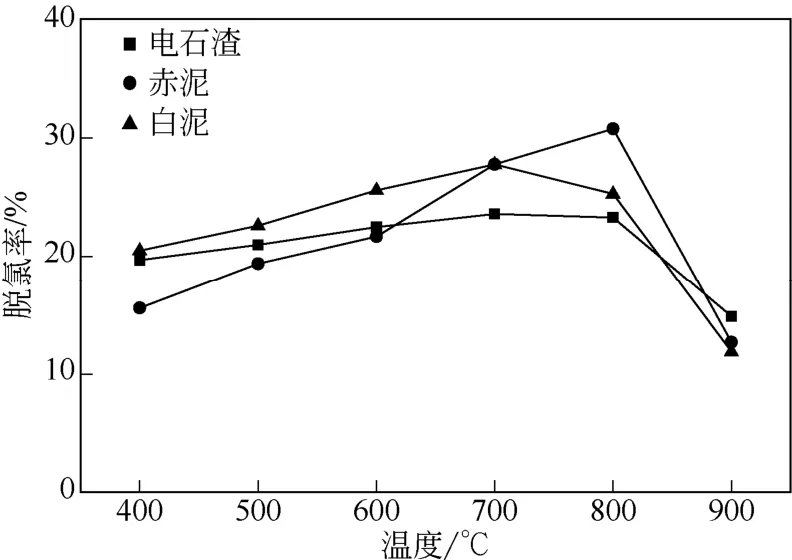

不同温度下赤泥、白泥和电石渣对3种生物质的脱氯率分别如图2、图3、图4所示。

由图2~图4可以看出赤泥、白泥和电石渣对3种生物质脱氯的影响,在400~800℃时,随着温度的升高,赤泥、白泥和电石渣对3种生物质的脱氯效率不断提高,超过800℃以后,随着温度的升高,脱氯效率迅速降低。在3种钙基废弃物中,白泥对棉秆的脱氯效果最佳,在400℃时脱氯效果即可达到17.1%,在800℃时脱氯效果达到37.6%,赤泥最低,只有28.2%,电石渣介于白泥和赤泥之间为35.3%。但是当温度继续升高到900℃时,白泥对棉秆的脱氯效率降低到18.9%。与棉秆相比,高温下白泥对稻秆的脱氯效果更为显著,虽然在400℃时白泥对稻秆的脱氯效率只有15.0%,不及白泥对棉秆的脱氯效率,但是当温度升高到800℃时,白泥对稻秆的脱氯效率达到42.5%,具有极好的脱氯效果,赤泥的脱氯效果依旧最差,800℃时只有30.8%。当温度升高到900ºC时,白泥脱氯效果降低到20.7%,但脱氯效果依然优于赤泥和电石渣。对玉米秆脱氯效果最好的是赤泥,在800℃时脱氯效果达到30.8%,跟白泥和电石渣相比脱氯效率分别高出5.5%和7.5%,说明在利用不同的生物质能源时,应选择相应脱氯效果比较好的添加剂。由于玉米秆本身氯含量比较多,高温下氯的析出率又相对较高,就这3种添加剂而言,如果以氯的排放量作为性能指标,玉米秆不如棉秆和稻秆清洁。

图2 不同种类钙基废弃物对棉秆的脱氯率

图3 不同种类钙基废弃物对稻秆的脱氯率

图4 不同种类钙基废弃物对玉米秆的脱氯率

从实验结果可以看出,钙基废弃物与常用钙剂吸收剂(Ca(OH)2、CaCO3、CaO)相比,对生物质燃烧脱氯的影响相对较小。吴立等[11]研究了CaO对垃圾焚烧的脱氯影响,脱氯效率达到66%。卿山等[13]研究了CaO对医疗废弃物燃烧脱氯的影响,脱氯效率达到76%。文中几种钙基废弃物对生物质燃烧脱氯影响最高为42.5%,远远低于传统钙剂吸收剂,这是因为钙基废弃物中起脱氯作用的主要是CaO,而CaO含量较低。但是将钙基废弃物用于生物质燃烧脱氯,不仅可以有效解决废弃物的循环利用问题,提高其经济效益,同时可以实现生物质燃料的清洁燃烧,具有很好的现实意义。

燃烧温度超过800℃后电石渣对生物质的脱氯率大幅度降低,针对脱氯率降低的原因,有许多相关的研究,郭小汾等[10]认为,在各种钙化物在燃烧脱氯过程中都会生成氯化钙,但在高温燃烧阶段时,氯化钙受热分解。万旦[14]认为氯化氢脱除效率随着温度升高而降低的主要原因是高温下氧化钙与氯化氢反应造成颗粒表面发生了形貌变化,随着温度从600℃升高到750℃会依次出现破碎、团聚、结晶,当温度升至800℃时会发生熔融。郭献军[1]认为,通过预混添加剂的方法脱除HCl,在高温燃烧的情况下难以获得很好的效果,这主要是因为添加脱氯剂的位置料层温度较高,而且脱氯产物在炉内的停留时间较长,高温分解率提高从而导致脱氯率下降。谢辛等[7]认为较高的煅烧温度有利于电石渣分解成CaO,但温度太高会导致电石渣的烧结,电石渣烧结使得到的CaO孔隙结构减少,这对于HCl的脱除是极为不利的。而WEINELL等[15]和CHYANG等[16]认为是化学平衡的影响,温度升高后反应向逆反应方向移动,从而导致氯化氢脱除效率的降低。对于高温下钙基废弃物对生物质的脱氯率降低的原因还有待于进一步研究。

综上实验结果,赤泥、白泥和电石渣对3种生物质均有一定的脱氯效果,尤其是在800℃,都表现出良好的脱氯性能,虽然随着温度的继续升高,脱氯效果逐渐减弱,但是对生物质燃烧脱氯和清洁燃烧具有一定的借鉴意义。

3 结论

(1)生物质燃料在燃烧过程中,随着温度的升高,氯的析出率也在逐渐增高。但是增高趋势逐渐减缓,当温度升高到一定程度时,氯的析出率将不会再继续增大,而是保持在一个相对稳定的数值。

(2)温度在400~800℃范围内时,赤泥、白泥和电石渣对生物质的脱氯效率随着温度的升高也逐渐升高,在800℃时脱氯效果最佳。当温度超过800℃后,赤泥、白泥和电石渣的脱氯效率均急剧降低。因此,当生物质的燃烧温度超过800℃时,不适合通过添加赤泥、白泥和电石渣来进行脱氯。

(3)不同钙基废弃物对不同生物质的脱氯效果不同,从实验可以看出,相对于赤泥和电石渣,白泥对稻秆和棉秆的脱氯效果更佳,但是,赤泥对玉米秆的脱氯效果却优于白泥和电石渣,所以,在对不同的生物质能源进行燃烧利用时,应选择相应合适的添加剂。

[1] 郭献军. 生物质燃烧氯的析出与控制研究[D]. 武汉:华中科技大学,2009. GUO Xianjun. Study on release and control of chlorine during biomass combustion[D]. Wuhan:Huazhong University of Science and Technology,2009.

[2] 陈安合,杨学民,林伟刚. 生物质燃烧过程中Cl及碱金属逸出的化学热力学平衡分析[J]. 燃料化学学报,2007,35(5):989-998. CHEN Anhe,YANG Xuemin,LIN Weigang. Release characteristics of chlorine and alkali metals during pyrolysis and gasification of biomass by thermodynamical equilibrium analysis[J]. Journal of Fuel Chemistry and Technology,2007,35(5):989-998.

[3] 李小龙. 生物质烟气低温特性及生物质干燥特性实验研究[D]. 济南:山东大学,2010. LI Xiaolong. Experiment research of low temperature characteristics of biomass flue gas and drying characteristics of biomass[D]. Jinan:Shandong University,2010.

[4] 胥广福. 生物质热解与氟氯迁徙规律的实验研究[D]. 武汉:华中科技大学,2009. XU Guangfu. Experimental study on pyrolysis and fluorine,chlorine migrate of biomass[D]. Wuhan:Huazhong University of Science and Technology,2009.

[5] 刘金生,陈江. 典型村镇垃圾燃烧、脱氯特性及机理研究[J]. 当代化工,2011,40(4):336-339. LIU Jinsheng,CHEN Jiang. Experimental study on combustion and dechlorination of village solid waste[J]. Contemporary Chemical Industry,2011,40(4):336-339.

[6] 吴丽萍,文科军,白志鹏,等. 可燃固废复合燃料的固硫固氯效果[J]. 环境工程学报,2010,4(11):2595-2598. WU Liping,WEN Kejun,BAI Zhipeng,et al. Effectiveness of sulfur-fixing and chlorine-capturing for combustible solid compound fuel[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering,2010,4(11):2595-2598.

[7] 谢辛,李英杰. 电石渣在煅烧/氯化反应中的HCl脱除特性研究[J].燃料化学学报,2014,42(5):560-566. XIE Xin,LI Yingjie. Research progress in HCl removal using Ca-based sorbents[J]. Journal of Chemistry and Technology,2014,42(5):560-566.

[8] 郭小汾,杨雪莲,李海滨,等. 钙化物对HCl的脱除动力学研究[J]. 中国环境科学,2000,20(3):211- 214. GUO Xiaofen,YANG Xuelian,LI Haibin,et al. Study on the kinetics of hydrochloric acid removal by calcium compound[J]. China Environmental Science,2000,20(3)211-214.

[9] 蒋旭光,李琦,李香排,等. 燃煤过程中钙基及镁基吸收剂对HCl吸收作用的试验研究[J]. 煤炭学报,2003,28(6):626-630. JIANG Xuguang,LI Qi,LI Xiangpai,et al. Chloride of emission control by calcium-based and magnesium-based sorbents during coal combustion[J]. Journal of China Coal Society,2003,28(6):626-630.

[10] 郭小汾,杨雪莲. 钙化合物的种类对脱氯特性的影响[J].环境科学学报,2000,28(6):508-511. GUO Xiaofen,YANG Xuelian. The characteristic of chlorine removal by calcium[J]. Acta Scientiae Circumstantia,2000,28(6):508-511.

[11] 吴立,邓福生. 垃圾焚烧烟气中氯化氢的干法去除研究[J]. 资源调查与环境,2005,26(4):214-220. WU Li,DENG Fusheng. On the dry removal of HCl in waste cineration[J]. Resources Survey&Environment,2005,26(4):214-220.

[12] LI Y J,SUN R Y,LIU C T,et al. CO2capture by carbide slag from chlor-alkali plant in calcination/carbonation cycles [J]. Greenhouse Gas Control,2012,9(3):117-123.

[13] 卿山,王华,何屏,等. 医疗废物焚烧过程中脱氯机理和试验[J]. 环境工程,2007,25(3):66-70. QING Shan,WANG Hua,HE Ping,et al. Dechloridization mechanism and experiment in incineration process of medical wastes[J]. Environmental Engineering,2007,25(3):66-70.

[14] 万旦. 高温下氧化钙脱除氯化氢研究[D]. 武汉:华中科技大学,2013. WAN Dan. Study of HCl absorption by CaO at high temperature[D]. Wuhan:Huazhong University of Science and Technology,2013.

[15] WEINELL C E,JENSEN P I,KIM D J. Hydrogen chloride reaction with lime and limestone:kinetics and sorption capacity [J]. Industrial & Engineering Chemistry Research,1992,31(1):164-171.

[16] CHYANG C S,HAN Y L,ZHONG Z C. Study of HCl absorption by CaO at high temperature[J]. Energy & Fuels,2009,23(8):3948-3953.

Dechlorinate effect of calcium-based waste during biomass combustion

LI Shijie1,HAN Kuihua1,HAO Liyong2,LU Chunmei1

(1School of Energy and Power Engineering,Shandong University,Jinan 250061,Shandong,China;2Qilu Normal University,Jinan 250061,Shandong,China)

Calcium-based sorbents are extensively used as an antichlor in most coal-fired power plants,which consume a large amount of calcium but have a poor dechlorination performance. In this study,the dechlorination performance of red mud,white mud,and acetylene sludge was explored on corn stalk,cotton stalk and rice straw. Air was used as experimental atmosphere,and combustion condition was simulated in a tube furnance. The experiment was carried out at temperatures of 400~900℃. The results showed that the dechlorination efficiency of white mud was 42.5% for rice straw,37.6% for cotton stalk. The dechlorination efficiency of red mud was 30.8% for corn stalk. But when the temperature was above 800℃,the dechlorination efficiency was getting lower with the temperature increase. Besides,different calcium-based wastes had different effects on different biomass materials. So suitable additives should be selected for combustions with different biomasses.

biomass;red mud;white mud;acetylene sludge;dechlorinate

X511

:A

:1000–6613(2017)05–1914–05

10.16085/j.issn.1000-6613.2017.05.045

2016-10-18;修改稿日期:2016-11-21。

山东大学基本科研业务费专项(2016JC005)及山东省重点研发计划(2016GGX104005)项目。

李诗杰(1990—),男,博士研究生。联系人:韩奎华,副教授,研究方向为生物质燃烧污染物控制。E-mail: hankh@163. com。