当代青年女性工作—家庭冲突研究

——兼论中国家庭政策转向

崔宝琛

(南开大学,天津 300350)

·女性与社会发展研究·

当代青年女性工作—家庭冲突研究

——兼论中国家庭政策转向

崔宝琛

(南开大学,天津 300350)

当代青年女性在劳动力市场中参与率逐步提高,但在性别分工、社会文化规范等机制的作用下,女性遭受到严重的“生育惩罚”,工作—家庭间平衡关系被打破。受家庭规模小型化、家庭结构核心化、人口流动普遍化以及经济发展水平分化等因素影响,家庭传统支持功能被削弱,而现有家庭政策应对社会发展与家庭结构变迁的能力有限,进一步加剧了青年女性所面对的工作—家庭冲突。我们应借鉴国际上家庭政策改革实践的经验,结合本国社会现实,为青年女性及其家庭提供支持,以平衡工作—家庭冲突,促进性别平等,提升家庭福利水平。

青年女性;生育;工作—家庭冲突;家庭政策

一、前言

2010年我国第六次人口普查数据显示,在所有专业技术人员中女性所占比例已经超过男性,达到51.1%,这表明我国女性在劳动力市场中的地位进一步得到提升。尽管如此,女性就业率和工资水平现状仍不容乐观。近年来学者对工作—家庭之间关系的研究发现为解释这一问题提供了新的视角。研究表明,生育作为家庭生命周期中的重要事件对女性的工资收入和劳动力市场参与率产生了负面影响。另外,面对“三低”型人口增长模式,许多专家试图通过推动“计划生育政策”改革的方式为中国的人口问题寻找出路。但人口生育率除了与生育政策有着千丝万缕的联系外,还与个人以及家庭的生育意愿紧密相关,而工作—家庭冲突问题的存在无疑会影响家庭对于生育问题的抉择。因此,深入剖析生育与女性职业发展之间的关系,对改善我国性别不平等和低生育率等问题意义重大。综上所述,本文将以生育与女性职业发展之间的关系为研究切入点,对探究生育和女性收入之间关系的理论进行归纳和梳理,并通过总结国外家庭政策实践经验,比较西方不同福利体制国家中的家庭政策,为我国家庭政策面临的现实困境寻求解决路径,进而在社会加速转型与低生育率背景下,探讨我国建立健全家庭政策应借鉴的有益经验。

二、“母亲的惩罚”的理论归因

性别歧视使女性遭遇到诸多排斥,而生育和抚养子女则进一步加剧了劳动力市场中女性的边缘化程度。自1979年Martha S.Hill发表TheWageEffectsofMaritalStatusandChildren一文探究生育与女性收入之间的关系后,国外有关这一领域的研究不断涌现。大量研究表明,母亲的收入水平不仅普遍低于男性,而且在女性群体中,与没有孩子的女性相比,母亲的收入状况也处于劣势。这种女性因生育而出现的收入水平下降的现象,被称为“母亲的惩罚”(Motherhood Penalty) 。笔者认为对“母亲的惩罚”的考察应包括女性从生育子女到抚养子女的完整过程,对“惩罚”的定义也应综合考虑生育、抚养子女对女性产生的直接和间接影响。因此,本文从更广义的角度将“母亲的惩罚”定义为女性从生育子女到抚养子女整个历程中,在劳动力市场上遭遇的收入水平下降、职业中断、人力资本积累受损以及职业晋升通道受阻等诸多困难和障碍。

尽管大多数学者承认生育对女性收入存在消极影响,但现有研究对“母亲的惩罚”现象的理论归因尚未达成共识。总体来看,可将“母亲的惩罚”现象的作用机制概括为以下四类:人力资本机制、家庭传统性别分工机制、社会文化规范机制以及国家宏观福利政策机制。

(一)人力资本机制

生育造成了女性人力资本的贬值,女性因此受到“母亲的收入惩罚”。首先,生育和养育孩子挤占了女性在劳动力市场中学习深造、积累工作经验、提升工作技能的时间,从而影响了人力资本的提升[1];其次,生育后,女性现存的工作技能因长时间搁置不用出现了不同程度上的退化,导致人力资本贬值[2];最后,为换取灵活的工作时间或带薪休假等福利,女性在生育后更倾向于从事兼职工作,非市场活动中投入时间的增加,阻碍了其人力资本的进一步积累,导致其人力资本存量的相对减少[3]。

除人力资本贬值外,劳动力市场的分割也是人力资本机制发挥作用的重要因素之一。传统劳动力市场分割理论,将劳动力市场分为一级市场(primary segmentation)和次级市场(secondary segmentation)。女性劳动者在生育孩子后更希望能够分配出更多时间在家中从事家务劳动、照顾孩子,因此,她们从正式部门流动到非正式部门甚至退出劳动力市场的可能性将大大提升。受二元制劳动力市场影响,在正式部门中,法律保护女性在孕期享有不被解雇的权利,因此生育对这部分女性的收入影响并不显著,但在非正式部门中,保护母亲权利的法规时常得不到有效执行,由生育导致的收入下降或被解雇的现象十分普遍[4]。

(二)家庭传统性别分工机制

贝克尔的“新家庭经济学”认为,劳务分工应本着相对优势原则,市场生产率高的一方将时间全部投入到市场中,家庭生产率高的一方则相反,由此实现家庭成员效用和家庭福利最大化。然而,传统性别分工中“男主外,女主内”的观念,抑制了生产率对家庭分工的调节作用,导致双职工家庭中即便女性的收入高于男性[5]甚至男性处于失业状态时[6],照顾家庭和孩子依然被看作是女性的基本责任。尽管女性对男性的依附程度随着经济地位的提高而减弱[7],资源交换中的议价和谈判能力也不断提升,但传统性别分工模式仍深刻地影响着两性在劳动力市场与家庭事务中的时间分配。生育后,女性在家庭事务等私人领域中的时间投入增加,劳动力市场中可支配时间进一步被挤占,造成收入损失,此为显性影响[8]。母亲在家庭照顾、子女抚养等私人领域事务中的贡献被严重低估并被排除于国民生产总值的计算之外又使母亲遭遇了隐性收入惩罚。

(三)社会文化规范机制

在劳动力市场中,比之于未生育女性,母亲遭遇了严重的身份歧视(status-based discrimination)和规范性歧视(normative discrimination)。身份歧视源于雇主对“理想员工”的角色期待与社会文化对“好妈妈”要求的冲突,即社会文化期待女性全身心投入到家庭中,而雇主则希望员工尽可能少地承担照顾责任,专注于工作。角色期待的落空影响了雇主对于母亲雇员工作表现的评价,导致雇主对母亲雇员采取更为严格的评价标准[9],并习惯性地将所有母亲雇员贴上缺乏工作能力和投入度的标签。规范性歧视源于社会文化建构出的刻板印象,即社会文化对于女性“应当做什么”和“不应当做什么”的规范性要求。母亲雇员在工作领域中表现出的胜任力和领导力并不符合社会文化规范对女性的要求,进而触发了“惩罚成功”(penalties for success)的机制,具体来讲,在工作领域,高工作成就的女性其工作能力和自我提升的进取心通常会受到认可,但在家庭领域,高工作成就通常被看作是对家庭责任的推卸和脱离。虽然随着社会的发展,社会文化规范对高工作成就的女性更多地持支持和宽容态度,但在薪酬和晋升机会等方面她们仍未能获得来自劳动力市场以及用人单位的公正对待。

(四)国家宏观福利政策机制

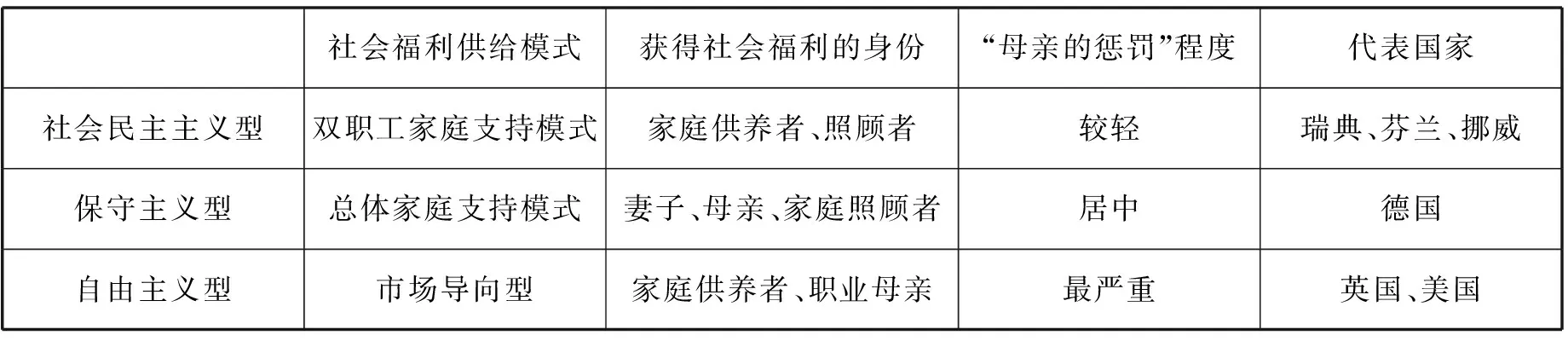

近年来,对“母亲的收入惩罚”的研究逐步从某一国家或地区范围拓展到国际领域,跨国比较为这一问题的解释提供了新视角,学者们开始从国家福利体制及相关政策角度解读“母亲的收入惩罚”现象。研究发现由于不同国家间在政策、福利体制等方面存在差异,导致各国“母亲的收入惩罚”在程度上有所不同(详见表1)。

表1 福利国家、家庭政策与母亲收入

但也有学者认为,国家福利制度及相关政策并不能在真空状态中运行,必然需要嵌入到特定的文化规范和价值观念中。因此他们将“母亲的收入惩罚”看作是社会文化规范和社会政策交互作用的结果,文化规范这一因素强化了社会政策(育婴假和儿童照顾政策最具代表性)与母亲收入之间的联系。依据社会文化规范的三个衡量维度:性别文化(与性别、工作相关的价值观念)、性别秩序(福利政策与劳动力市场政策)、性别安排(家庭性别分工),可将其分为民主型和保守型两类(详见表2)。当社会文化规范对雇佣母亲劳动者持支持态度时,社会政策将起到减轻母亲收入惩罚的积极作用[10]。

表2 社会文化规范、社会政策与母亲收入

由生育导致的“母亲的惩罚”在世界各国均普遍存在。近年来,我国专家学者逐步意识到这一问题并展开了相关讨论,但与国际相比,国内现有研究尚未形成完整的体系。此外,虽然学术界对生育和女性职业发展给予了极大的关注,但与西方国家对该领域相关问题从影响因素到作用机制的理论探讨和实证分析相比,我国的研究视阈较为狭窄,局限于女性劳动力人力资本回报率、劳动力市场性别歧视等方面,缺乏将生育与女性职业发展纳入同一框架分析讨论的视角,进而忽视了健全完善的家庭政策对女性工作—家庭矛盾冲突的缓冲以及降低生育给女性职业发展带来的不良消极影响的重要作用。因此,我国家庭政策在发展和实施过程中不可避免地出现了一些问题。

三、我国家庭政策面临的现实困境

(一)家庭政策单一化、碎片化

现今,越来越多的女性进入到劳动力市场,走上工作岗位,原有的“男性养家”模式逐渐向“双职工”家庭模式过渡。家庭照料者角色的弱化并不意味着家庭照料责任的转移,家庭内部资源的匮乏与外部扶助的缺失使得许多女性面临母亲—劳动者的角色冲突,在工作—家庭的矛盾中痛苦挣扎。目前,我国的家庭政策与欧洲发达国家相比,较为单一且未形成完整的体系。为母亲制定的相关政策,如:生育津贴、生育保险等侧重于经济补贴,缓和工作—家庭之间矛盾冲突的作用有限,而且诸如《中华人民共和国劳动保险条例》《企业职工生育保险试行办法》等仅面向城镇女职工,不具有普惠性质,缺乏统一标准的弊端更导致福利待遇存在地区差异;为儿童量身定制的家庭政策尚不多见甚至可以说存在空白,与儿童福利、照料相关的政策大多以关怀特殊儿童群体的形式散见于数个政策文本中;给予父亲的带薪休假福利,如个别省市为期十天的陪护假等则往往流于形式,且需满足晚育等前提条件。可见,单一化、碎片化的家庭政策降低了国家和家庭为母亲劳动者提供帮助的可能性。

(二)儿童照顾服务的匮乏

对家庭支持网络的全面性依赖是我国儿童照料模式的一个突出特点。然而,近年来出现的一些新情况弱化了家庭支持网络在儿童照料上的作用。一方面,市场经济纵深化发展背景下,地区间发展的不均衡性促使人口大规模迁移。地域分隔阻碍了家庭成员对儿童抚养责任的分担,由此产生了一系列社会问题。例如:农村留守儿童的安全与教育、流动儿童的社会融入等。另一方面,《中国家庭发展报告2015》中指出当前我国家庭规模日趋小型化,由两代人构成的家庭占到了六成以上。家庭结构的核心化降低了传统大家庭中亲属照料资源的可获得性,照料儿童的主要责任重新回归到父母身上。在家庭照料能力不断弱化的情况下,人们将目光投向了公共托幼服务和市场提供的有偿育儿服务。然而,我国公立幼儿园主要面向3~6周岁的儿童,对于3周岁以下等不适宜进入幼儿园的儿童如何接受公共照料服务仍存在制度和政策空白,而且幼儿园、托儿所等儿童公共照料服务机构数量匮乏引发的“入园难”问题无疑向我国儿童照料服务体系提出了又一重挑战。此外,近年来出现的保姆虐待婴儿事件以及早教机构乱收费等现象表明由市场提供育儿服务的机制尚未成熟。

(三)公共投入不足

目前,家庭自身为儿童提供早期照料和教育的功能逐步弱化凸显了引入公共服务缓解家庭压力的必要性。然而,现阶段,虽然与0~3岁儿童早期发展有关的财政投入涉及疾病预防、儿童津贴、早教设施等多个方面,但总体投入仍较低。2001~2009年,学前教育经费在中央财政教育经费投入中所占比例均在1.5%以下。在《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》发布后才有了一定程度上的提高,并在2011年实现了历史性突破,达到4.27%,但与瑞典等北欧国家相比仍存在较大差距。例如,2013年瑞典政府的学前教育支出占GDP的1.91%,占全部教育支出的15%。此外,国家对于亲职教育的支持大多停留在宏观政策层面的指导以及教育部门的宣传倡导上,缺乏服务、资金予以配套。例如,《中国儿童发展纲要(2011—2020年)》指出要将家庭教育指导服务纳入城乡公共服务体系,开展家庭教育指导和宣传实践活动,为儿童成长提供良好的家庭环境。

四、西方福利国家家庭政策实践经验的比较分析

自20世纪80年代以来,西方主要发达国家实施了一系列家庭支持政策,其主要目标大体相似,但由于政治体制、社会结构、文化背景以及实施社会政策的约束及动机不同,导致各福利体制国家在家庭政策方面的制度设计不尽相同,社会政策实践也具有不同特征。综上,笔者将在下文中从财政支出、假期与福利津贴以及公共服务三方面对典型国家家庭政策的实践经验进行比较分析,以期为我国家庭政策面临的现实困境寻求解决路径。

(一)国家家庭福利财政支出

家庭福利财政支出包含现金支出、服务支出以及针对家庭的税收减免三项。总体来看,瑞典、英国以及德国三国家庭福利公共支出水平均较高,占GDP比重皆在3%以上,其中英国家庭福利支出占GDP的比重最大,德国最少。三个国家在现金支出、服务支出以及税收减免等具体项目的安排上各有侧重(见图1)。瑞典注重对公共服务的财政投入,英国和德国则更偏重于家庭津贴等现金支出。

瑞典对公共服务的财政投入主要体现在对学龄前儿童的照料上,例如为学龄前儿童设立日间照顾中心( Day Care Center)、幼儿园(Kindergarten)、学前班(Open Pre-school)等托幼机构,并由中央财政和地方政府资金提供托幼机构运行的必要经费,以满足家庭对儿童照料服务的需要。德国的家庭福利财政支出则主要用于支付家庭津贴。德国的家庭津贴形式多样,主要包括儿童津贴、教育津贴、特殊津贴、儿童保险以及为单亲家庭设立的特别津贴等。除此之外,家庭津贴的普惠性也是其特点之一,例如德国规定所有在境内居住的合法家庭均可以享受儿童津贴。此外,值得一提的是,德国对家庭的税收减免占GDP比例在三个国家中最高(占比0.9%),这很大程度上得益于德国规定拥有未成年子女的家庭每年可以申请不超过5808欧元的个人所得税税收减免。

图1 家庭福利公共支出占GDP的比重

(二)生育假期与工资替代率水平

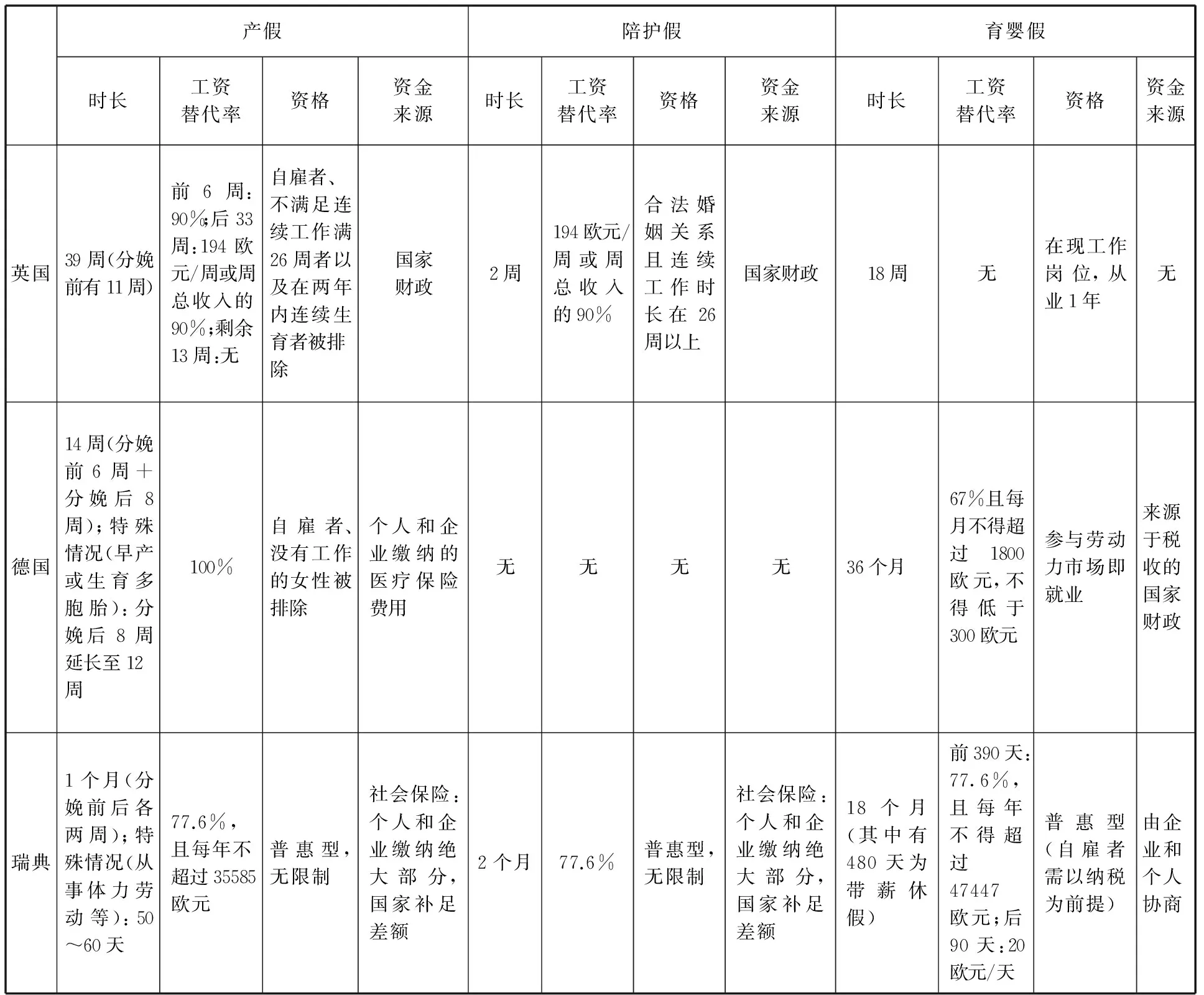

三个国家的产假时间长短不一,最长的是英国,为52周,最短的是瑞典,通常情况下只有1个月。其中德国在产假期间的工资替代率水平最高且不设置上限,而瑞典的工资替代率水平虽然低于德国和英国,但与两国对津贴享受资格的严格限制相比,其产假津贴不受工作时长和就业状态限制,具有普惠性和普适性。在资金来源方面,英国将产假补助看作是国家责任,国家支持力度最强,瑞典和德国则强调责任主体的多元化,认为个人、企业以及国家均有义务缴纳保险费以保证产假补助的发放,但瑞、德两国在个人、企业以及国家三者之间的分配比例有所不同。

欧洲各国家庭政策都经历了数次改革以应对新的问题和变化。为了提高父亲在儿童照料中的参与率,瑞典在1974年率先提出陪护假制度,挪威和芬兰紧随其后认定父亲享有休陪护假的权利。英国给予父亲的陪护假有2周,并支付每周194欧元的休假补贴。在使用资格上,英国制定了婚姻关系、工作时长两项标准,而瑞典则相对宽泛,无工作时长和就业状态限制。与英国和瑞典相比,德国在陪护假的福利制度上尚有欠缺,迄今为止,德国还没有为父亲设定陪护假。

产假和陪护假都有着明确的性别指向,两种假期的不同时长也在一定程度上维护了传统的家庭性别分工模式。为此,瑞典于1977年首创“育婴假”,强调父母照顾孩子的平等责任。此后,西方国家纷纷效仿瑞典,开始实行“育婴假”制度。在瑞、英、德三国中,瑞典的育婴假时间最长,并遵循“配额制”规定,限制父母亲之间带薪休假时长的转让。在英国,每位在现单位工作满1年的父亲或母亲在孩子出生后可享有18周的不带薪育婴假,但不可在父母亲之间转移。德国的育婴假长达3年,仅在第一年中,为父母亲提供原有工资收入的67%作为育婴假补贴(见表3)。

(三)公共儿童照料服务

在儿童照料方面,德国将家庭视为提供儿童看护服务的主体,因此,国家对儿童照料服务的供给十分匮乏。但德国统一后,执政的基督教民主联盟和自由民主党联合政府为完善儿童公共照料服务体系,在2005年颁布《日间照料扩展法案》(DayCareExpansionAct),提高3岁以下儿童享受公共照料服务的比例。尽管如此,截至2014年,德国为0~3岁儿童提供的公共照料服务覆盖率仍很低,其中每周1小时及以上的照料服务仅占到28%。虽然针对3岁到学龄前儿童的公共照料服务覆盖率相对较高,能达到76%,但主要集中在每周1~29小时(占比35%)。瑞典在19世纪70年代不断扩大高质量、低门槛、价格低廉的儿童公共照料服务的覆盖面,且发展速度极快。2014年,0~3岁与3岁到学龄前两个年龄段的儿童公共照料服务覆盖率瑞典在3个国家中均是最高的,3岁到学龄前儿童每周30小时以上的儿童公共照料服务覆盖率高达71%。对于无法就近接受公共照料的儿童,瑞典将对其家庭进行补偿。与瑞典和德国相比,尽管英国把为家庭提供免费的儿童照料服务看作是政府的责任之一,但为0~3岁儿童提供的公共照料服务十分有限,仅占23%,并且英国托幼机构开放时间较短,1小时以下的照料服务占比达到了71%(见表4)。

表3 生育假期与工资替代率水平

表4 儿童照料服务

五、欧洲国家家庭政策的借鉴与启发

西方资本主义国家自进入福利国家阶段以来,家庭政策在实践进程中不断发展完善,可以说西方发达国家在与家庭有关的福利制度方面已经先行我们一大步,其主要政策与实践经验值得中国学习与借鉴。

(一)完善生育与家庭政策体系,加强对母亲劳动者的支持

我国98天的产假时长与OECD国家水平相当,但由于没有设定育儿假使得母亲劳动者因工作在儿童早期照料中被迫缺位,而公共服务的不足进一步使0~3周岁儿童的早期照料陷入困境。为摆脱这一困境,我国可以通过设立育儿假延长母亲工作者照顾子女的时间,弥补家庭照料与公共照料之间的真空,并争取做到无缝衔接。此外,与父亲陪护假有关的政策规定存在缺陷,执行效果不理想,一定程度上反映出我国目前在家庭事务分工上性别敏感性较低。然而,抚育下一代是父母双方的共同责任,父亲角色的缺失不利于儿童的健康成长。有鉴于此,在家庭政策体系中利用陪护假强调男性照顾产妇和婴儿的责任对促进性别平等、减轻母亲劳动者工作—家庭双重压力具有重要意义。当然,除了进一步完善产假、育婴假以及陪护假等与假期有关的政策外,在生育保险等经济补贴层面现有制度仍有一定的提升空间。为此,我国家庭政策应逐步扩大覆盖范围、提升普惠程度,加强政策监管力度,设定基本标准以保证生育保险福利待遇的相对平等。

(二)重视对家庭传统照料资源的支持,促进儿童照料服务主体多元化

在儿童发展的早期阶段,家庭是最好的照料场所,父母则是最好的照顾者。然而,近年来家庭结构日趋小型化、家庭观念的巨大转变导致家庭中近亲属对儿童照料的支持力度不断减弱,照顾儿童的责任重新回到父母身上。因此,根据家庭发展生命周期的不同阶段以及儿童年龄,通过税收减免、现金给付的方式维护传统家庭的非正式照料功能,提升家庭照顾能力十分必要。在实践中,一方面,可以对产假、陪护假以及育婴假期间的工资收入免税或者少征税;对亲属照料服务进行评估后按照市场价格予以补贴。另一方面,逐步增加公立幼儿园数量,提高学龄前儿童入园比例,完善公立幼儿园基础设施建设,培养儿童照料服务专业人才,提升儿童照料服务质量,保证儿童照料服务的有效供给。由市场提供的照料服务也可以缓解学龄前儿童“入园难”现象,但收费高、质量层次不齐等问题仍需国家制定严格的准入机制和行业标准予以规范,此外国家、市场以及家庭三方合理的成本担负比例也将促进儿童照料服务的社会化进程。

(三)“家庭—社区—社会”多主体联动,构建全方位、多层次支持体系

儿童的早期发展不仅依赖于家庭内部资源,还需要社区以及整个社会支持环境。目前,为应对我国公共投入与公共服务匮乏的情况,应构建以家庭为核心、以儿童为本位的儿童福利体系,在明确家庭、社区和社会各自责任的基础上满足家庭的需求,缓解我国女性所面临的工作—家庭冲突[11]。在家庭层面,应为父母提供专业的亲职教育培训,逐步提升父母照顾、教育儿童的能力。例如,提供有关亲职履行、家庭教育等信息咨询、讲座服务。在社区层面,为缓和母亲工作与儿童照料之间的冲突,可以整合不同服务主体的资源,建立普及性高、价格低廉的综合性儿童照料体系,还可以通过组织活动的形式在社区内部建立起支持网络和互助平台,实现母亲工作者的自助与互助。例如,“四点半课堂”等临时照管服务、妈妈互助组等。在社会层面,国家和社会服务组织应当在家庭未履行养育责任或履行过程中存在困难时及时进行干预和介入,起到辅助家庭功能发挥的作用,例如:重点关注贫困、单亲以及残障等特殊困难家庭,按照补偿原则为他们提供专项支持。

[1] Jaylen Mortimer.ExplainingtheMotherhoodPenaltyDuringtheEarlyOccupationalCareer[J]. Demography,2012,49(1):1-21.

[2] L.F.M.Groot,J.J.Schippers.TheEffectofInterruptionsandPart-TimeWorkonWomen’sWageRate:ATestoftheVariable-IntensityModel[J].De-Economist,1998,136(2):220-238. [3] Glauber,Rebecca .Women’sWorkandWorkingConditions:AreMothersCompensatedforLostWages?[J].Workand Occupations,2012,39(2):115-138. [4] 张琪, 张琳. 生育政策变化对女性权益影响的实证分析——基于北京市妇女的调查数据[J].山东女子学院学报, 2016,(3):22-26. [5] Atkinson M P, Boles J.WASP(WivesasSeniorPartners)[J]. Journal of Marriage & Family, 1984, 46(4):861-870. [6] Brayfield A A.EmploymentResourcesandHouseworkinCanada[J]. Journal of Marriage & Family, 1992, 54(1):19-30. [7] Benard S, Paik I, Correll S J.CognitiveBiasandtheMotherhoodPenalty[J]. Hastings L.J, 2008, 59(6):1359-1387.[8] 王毅平.全面两孩生育政策对女性的影响及其对策[J].山东女子学院学报,2016,(3):27-30. [9] Fuegen K.MothersandFathersintheWorkplace:HowGenderandParentalStatusInfluenceJudgmentsofJob-RelatedCompetence[J]. Journal of Social Issues, 2004, 60(4):737-754. [10] Michelle Budig,Joya Misra.TheMotherhoodPenaltyinCross-NationalPerspective:TheImportanceofWork-FamilyPoliciesandCulturalAttitudesSocialPolitics[J].Social Politics,2012,(5):163-193.

[11] 孙艳艳.0~3岁儿童早期发展家庭政策与公共服务探索[J].社会科学,2015,(10):65-72.

(责任编辑 王 灵)

Work-Family Conflict of Contemporary Young Women:Chinese Family Policy Reform

CUI Bao-chen

(Nankai University, Tianjin 300350, China)

The participation rate of young women in the labor market is gradually increasing, but under the impact of gender division, social and cultural norms, women suffer severe “maternity penalty” and the work-family balance is broken. The traditional family support is weakened by the shrinking family size, the core family structure, the universalization of population migration and the uneven economic development. The existing family policy shows a limited capacity to cope with social development and changes in family structure. We should learn from the international practice of family policy reform and combine that with our social reality to provide support for young women and families to balance work-family conflict, promote gender equality and enhance family welfare.

young women;childbearing;work-family conflict;family policy

2017-03-25

国家社会科学基金重点项目“现阶段我国转变经济发展方式的社会政策研究”(项目编号:11ASH009)

崔宝琛(1993—),女,南开大学周恩来政府管理学院硕士研究生,主要从事社会工作与社会政策研究。

C913.15

A

1008-6838(2017)03-0037-08

——基于CFPS 2016年数据的实证分析