多版本教材习题融合与使用策略

张圣兵

·复习与考试·

多版本教材习题融合与使用策略

张圣兵

(江苏省通州高级中学,江苏南通 226300)

教材习题非常重要,体现了编者的智慧,也是高考试题的重要来源,但是教学中常不被重视.基于课标和考试说明认真研究教材习题,采用“借”、“变”、“拼”三种策略融合使用各版本教材习题,可以提升习题使用质量,用活教材习题.

融合;教材习题;物理教学

教学中需要给学生提供一定量的习题,巩固所学物理知识、升华物理思想方法,提升学生解决问题的能力.现实教学中,教材习题量偏少,不能满足学生训练的要求.如何解决这一矛盾?两种常见措施是:弃用教材习题改用教辅、导学案,或教材与教辅并用.其实,教材习题是非常重要的资源,弃用或轻视都不明智.教师认真研读课标、考试说明,研究教材,把高中五个版本教材的习题融合使用,定能收到不错的教学效果.

1 教材习题的重要性

1.1 编者的智慧

限于篇幅,教材每一节的习题数量相对较少,所以每一节配几个题、配什么样的题都是经过编者反复琢磨,精心挑选、设计的.“教材后的习题是编者经过深思熟虑精雕细琢而编制成的,往往具有较强的诊断性、教育性、思想性和方法性.”[1]所以,教材习题质量较高,与教材的内容匹配较好,每一道教材习题都是对教材中知识、方法、思想的升华.

1.2 高考试题的重要来源

翻阅高考物理试题,会发现每一年都有不少试题改编于教材课后习题.“教材中的习题以教学目标分类理论为编排原则,在不同的功能区以不同的题型和难度考查所学内容,内容效度极高,一度流行的‘母题’就源于此.”[2]“高考试题经常会借鉴并改编教材的例题、习题及思考材料”.[3]这也说明了教材习题与课标和考纲契合得较好,质量较高.“教材是教师开展教学活动和学生进行学习活动的主要参考,教材的课后习题具有很强的代表性和典型性,习题质量较高,因此广大一线教师要加强对课后习题的研究,拓宽教材习题的使用策略,挖掘教材习题的使用价值,充分用好教材中的习题.”[1]在教学中用好教材习题,不仅可以巩固知识,达到课标的要求,还可以以较少的习题训练,提升学生的考试成绩.

2 教材习题不能受到足够重视

教材习题如此重要,然而实际教学中却没有受到足够重视.教师不重视,学生自然对教材习题忽视.笔者接触过所在地区不少学校的学生,他们的物理教师大部分布置课后作业不选教材习题,大量使用导学案、试卷等.有学生的教材非常崭新,原因是:“老师,上课不用课本,用导学案”.这反映出教师在使用教材中存在如下3个问题.

2.1 教师缺乏正确的教材观

缺乏正确的教材观,认为教材就是教学内容的全部,要承载教学的全部.其实,教材只是教师上课的一个基本依据,只是呈现教学内容和教学素材的载体之一.没有一套教材中的任何一节内容是可以千篇一律展开教学.从这个角度看,教师不应该迷信教材,应该以教材内容为基础、为线索展开相关知识的深度备课后开展教学活动.教学不等于教教材,而是要合理整合教材.这就要求教师要深入研究教材,从新课标出发去解读教材,根据学生实际用好教材中的每一个素材,对素材进行有效整合,让教材发挥它的最大效用,才能活用教材.

2.2 缺乏对教材习题的认真研究

缺乏对教材习题的深入研究,不能领悟编者意图,自然不能用好教材习题,而是觉得习题简单、无新鲜感,最终弃用教材习题.无论选用什么版本的教材,教师都需要在认真研读课标的基础上,认真研读教材,领悟编者意图,熟悉教材中各个知识间的逻辑线索,对教材有较高水平的把握,有效整合教材素材,实现教学效益最大化.

2.3 把握教材的能力不够

教材只是给师生的教学活动提供案例和素材.要用好教材,就要根植于教材,同时超越教材,这对教师把握教材能力有较高要求.教师缺乏系统、认真研究,对教材把握能力不够,对教材理解只能停留在肤浅的层面.不论何时,作为教师把握教材永远都是基本功,只有教师吃透教材,教学才能灵活自如,才能用最少的时间给学生最大的收获.

3 融合使用各版本教材习题的依据

课程标准和考试说明是教学的两个重要标准和指南,教材是组织教学过程的重要素材.“要实现教材内容向教学内容的转变,就必须在课程标准的和考试说明的指导下对教材进行增删、取舍、重组、整合的艺术加工和处理,即‘教材的二次开发’.”[4]教材习题的使用不应就题论题,而应针对学情进行二次开发.开发不能漫无目的,应依据课程标准,在尊重学生基础和能力的基础上,对教材习题适度拓展、挖掘,整合各版本教材习题.同时也要立足于考试说明的要求,把握好考试说明要求的 “Ⅰ”、“Ⅱ”两个阶次,切忌矮化或拔高考试说明.矮化要求会导致学生知识或能力的缺陷,而拔高要求会导致更多的学生学习困难,也会导致多做无用功.

以圆周运动为例课程标准的要求如下:(1)会描述匀速圆周运动.知道向心加速度.(2)能用牛顿第二定律分析匀速圆周运动的向心力.分析生活和生产中的离心现象.估测自行车拐弯时受到的向心力.(3)关注圆周运动的规律与日常生活的联系.(4)调查公路拐弯处的倾斜情况或铁路拐弯处两条铁轨的高度差异.

考试说明要求:“匀速圆周运动、角速度、线速度、向心加速度、离心现象”为“Ⅰ”,即对所列知识要知道其内容及含义,并能在相关问题中识别和使用,与课标中的“了解”和“认识”相当;“匀速圆周运动的向心力”为“Ⅱ”,即对所列知识要理解其确切含义及与其他知识的联系,能够进行叙述和解释,并能在实际问题的分析、综合、推理、判断等过程中运用,与课程标准中的“理解”和“应用”相当.根据课标和考试说明,圆周运动教学重点是向心力,是通过分析生活中向心力培养学生分析、综合、推理能力.完成线速度、角速度、向心加速度、向心力、周期、转速等概念教学后,分析生活实例向心力的来源,进行适度拓展,分析汽车过拱桥、过山车、水流星、轻杆上小球在竖直平面内的圆周运动等构建“轻绳”和“轻杆”的模型,总结归纳得出竖直平面内的圆周运动的特点及临界条件,分析圆锥摆、火车汽车转弯、飞机在水平面内做匀速圆周飞行、水平转台上物体的圆周运动等,学会处理涉及静摩擦力时临界和极值问题.

4 融合使用各版本教材习题的策略

以人教版为例,向心加速度、向心力及生活中的圆周运动3节内容没有例题,共配有13个习题,且没有章末习题.这13道习题精心编制,覆盖了所有知识点,且题型全面,有2道选择题,3道论证分析题,4道定量计算.显然,13道习题从数量上来说偏少,且难度偏低,不能够满足巩固学生知识和促进学生升华、迁移物理方法的使命.教材作为教学中广泛使用的素材,应该体现通识性,这就决定了其必须具有基础性,故而不能太多、太难.然而这和考试的要求,和物理成绩较好的学生的要求有一定差距,如没有涉及水平面内圆周运动的临界极值,没有涉及竖直平面内圆周运动的临界和极值,缺少圆周运动和其他运动综合的问题.所以,教学中需要在用好人教版教材习题的基础上进行补充,采用“借”、“变”、“拼”3种策略融合使用各版本教材习题.

4.1 借

(1)借用丰富感性素材.

学生知识的建构需要丰富的感性材料作为支撑.向心力的教学中,初学时学生对向心力的来源感到困惑,因感性材料储备不足而难以理解.人教版分析向心力来源的案例不多只有1道习题(本文例1),且只有1个案例.

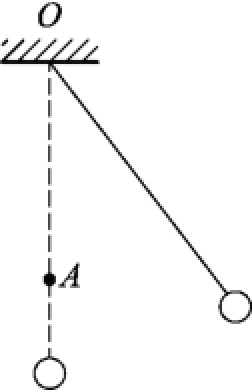

图1

例1.把一个小球放在玻璃漏斗中,晃动漏斗,可以使小球沿光滑的漏斗壁在某一水平面内做匀速圆周运动(如图1).小球的向心力是由什么力提供的?

(2)借鉴完善渗透方法.

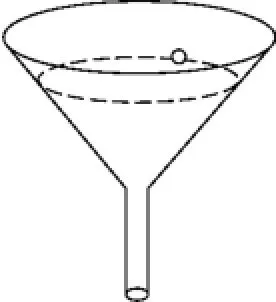

物理教学不仅传授知识,更要渗透物理方法.教材在编排习题时不可能面面俱到,使用教材时应借用其他版本教材优点,进行有效融合,让学生在完成习题的过程中既巩固了知识,又习得了物理方法.人教版向心加速度一节有一道关于向心加速度公式的习题(本文例2),较好综合了向心加速度与线速度、角速度、周期、半径等物理量的关系,运用了a=vω,是非常好的习题,美中不足的是本题缺少图像,使这一知识点失去渗透数形结合思想方法的机会.

例2.甲、乙两物体都在做匀速圆周运动,以下哪种情况中乙物体的向心加速度比较大

(A)它们的线速度相等,乙的半径小.

(B)它们的周期相等,甲的半径大.

(C)它们的角速度相等,乙的线速度小.

(D)它们的线速度相等,在相同时间内甲与圆心的连线扫过的角度比乙的大.看a与r成反比.a与r到底成正比还是成反比?”

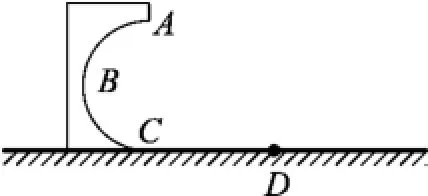

图2

(3)借用思路变式增难度.

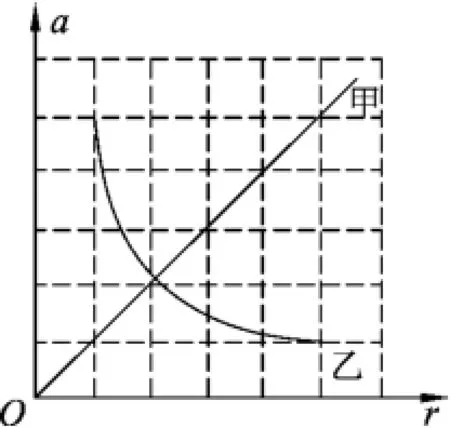

教材习题为了让绝大部分学生都要达标,所以大多数习题起点都较低.这在教学实践中不能满足大多数师生的使用要求,需要对教材习题进行变式,增加梯度和难度,横向联系更多的知识点,纵向拓深应用知识的难度,增加综合性和计算量,使得学生的能力得到提升.例如人教版19页第4题,本文例3,复习了皮带传动轮子边缘各点线速度大小相等、同轴转动轮上各点角速度一样、

为此,在学生完成例2之后,可以直接借用粤教版37页第2题(略),或借用粤教版习题的思想让学生画出向心加速度与半径的图象(如本文图2),完成后再借用粤教版35页“讨论交流”栏目第1个问题:“从a=ω2r看a与r成正比,从等,是一道非常好的习题.

例3.一部机器由电动机带动,机器上的皮带轮的半径是电动机皮带轮半径的3倍,如图3所示,皮带与两轮之间不发生滑动,已知机器皮带轮边缘上一点的向心加速度为0.10m/s2.

(1)电动机皮带轮与机器皮带轮的转速比n1∶n2是多少?

(2)机器皮带轮上的A点到转轴的距离为轮半径的一半,则A点的向心加速度是多少?

(3)电动机皮带轮边缘上某点的向心加速度是多少?

图3

为进一步凸显本题价值,同时增加计算难度和综合性,可借鉴鲁科版85页第2题的思路,对本题开展变式.设机器皮带轮边缘有一点B,电动机皮带轮边缘有一点C,求A、B、C三点角速度之比?线速度之比?向心加速之比?

(4)借用补缺构建模型.

物理模型的构建对于学生举一反三解决物理问题具有重要的作用.圆周运动需要学生构建“轻绳”、“轻杆”两种圆周运动模型.人教版中有荡秋千、汽车过拱桥等习题、案例,缺少竖直平面内完整的圆周运动习题、案例,这一缺陷不利于学生构建竖直平面内的“轻绳”、“轻杆”模型,对学生后续解决与竖直平面内圆周运动有关的综合问题.

例4.30cm长的绳的下端拴着一个小球,小球受到一个水平冲力的作用后,在竖直面内做圆周运动.小球在圆周最高点的速度至少有多大?

通过例4和案例分析学生掌握在最高点没有支撑的临界条件是重力提供向心力,构建竖直平面内“轻绳”的模型.为帮助学生构建“轻杆”模型,在例4的基础上进行变式教学,把例4中绳换成轻杆,设小球质量为1kg.给学生布置如下任务:

① 小球到最高点最小速度是多少?(可提示学生用身边物体做实验得出结论)

通过变式教学,需要引导学生构建竖直平面内圆周运动“轻杆”模型,其临界条件最高点最小速度为0,速度等于时杆对小球作用力为0,大于为拉力,小于为支持力.

4.2 变

变的策略,就是要对所使用版本教材及其他教材中的习题做出改编,可以变条件、变设问、变情景等,通过改编使习题更适合学生,更适合课程标准和考试说明的要求,从而达到更好的教学效果.

(1)定性变定量培养能力.

无论是从物理教学的现实需要、目的,还是从考试的要求来看,物理教学中都需要培养学生运用数学工具解决物理问题的能力和综合分析能力.为了培养学生的这些能力,可以把教材中定性分析的习题变成定量计算.例如,人教版第23页第4题,本文例5.

图4

例5.如图4,细绳的一端固定于O点,另一端系一个小球,在O点的正下方钉一个钉子A,小球从一定高度摆下.经验告诉我们,当细绳与钉子相碰时,钉子的位置越靠近小球,绳就越容易断.请你利用向心力的知识解释这一现象.

在学生论证解释这一现象后,可以把对本题作如下改编,把定性分析变成定量计算,且提高试题的综合性,培养学生计算能力和分析综合能力.设小球质量为1kg,有无钉子小球到最低点的速度都是小球到最低点时离地面高度为细绳长1m,能承受的最大拉力为90N,求:

①钉子放在距离O点0.5 M处拉力是没有放钉子时的多少倍?

② 钉子放在何处细线刚好被拉断?

③ 细线拉断后,小球落地时的速度是多大?方向如何?

(2)改编习题适合学情.

各版本教材在各章节编排顺序和细节处理上各不相同,借用其他版本教材习题时,不做改动可能会不适合学情.以鲁科版的必修2为例,把功能部分放在最前,之后是平抛运动、圆周运动等.若借用鲁科版圆周运动部分的习题,可能会涉及和能量守恒的综合,这对使用人教版学生是不合适的.例如,鲁科版85页第7题,本文例6,综合了圆周运动和平抛运动,是一道很好的习题,但由于其与机械能守恒相综合,为此需要改编才能使用.

图5

例6.如图5所示,一固定在竖直平面内的光滑的半圆形轨道ABC,其半径R=0.5m,轨道在C处与水平地面相切,在C处放一小物块,给它一水平向左的初速度v0=5m/s,结果它沿CBA运动,通过A点,最后落在水平地面上的D点,求C、D间的距离x.取重力加速度g=10m/s2.

为了适应学生基础,对本题作如下改编:第一,去掉初速度v0=5m/s的条件;第二,增加条件“恰好通过最高点A”.

4.3 拼

拼,就是把各版本中相似的习题由浅入深拼凑在一起,构成题组,达到解决一类问题的目的,或者把各版本中不同物理情景的习题拼凑在一起构成一个复杂的新的物理情景,以增加试题难度.通过习题拼凑,实现知识点的拓展和难度的延伸.例如在向心力一节,各版本教材上都有水平转台上物体做匀速圆周运动的情景,以人教版22页第3题(本文例7)为起点,把它们拼凑在一起,构成变式题组,可以起到很好的教学效果.

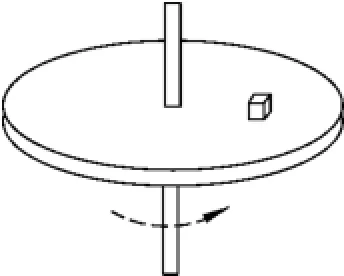

图6

例7.一个圆盘在水平面内匀速转动,角速度是4rad/s,盘面上距盘中心0.01m的位置有一个质量为0.1kg的小物体能够随盘一起转动,如图6所示.求物体转动的向心加速度的大小和方向.

(1)求物体做匀速运动时所受向心力的大小.

(2)关于物体的向心力,甲、乙两人有不同意见:甲认为该向心力等于圆盘对物体的静摩擦力,指向圆心;乙认为物体有向前运动的趋势,静摩擦力方向和相对运动趋势方向相反,即向后,而不是和运动方向垂直,因此向心力不可能是静摩擦力.你的意见是什么?说明理由.

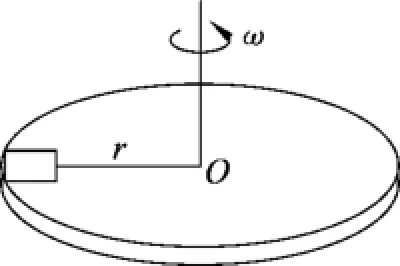

图7

拼1:借鉴粤教版43页第10题,增加问题:设小物块与转台动摩擦因素是0.1,则小物体与转台不发生相对滑动最大的角速度是多少?拼2:鲁科版85页第5题:如图7所示,水平转盘上放有质量为m的物块,当物块到转轴的距离为r时,连接物块和转轴的绳刚好被拉直(绳上张力为零).物体和转盘间最大静摩擦力是其正压力的μ倍,求:

5 结束语

融合使用各版本教材习题可以促进教师基于课标和考试说明研究教材、教材习题,为教师教学中使用好教材,用活教材奠定基础.通过认真研究教材习题,融合使用教材习题,可以改变教师觉得教材习题数量不够、内容简单不能满足高考要求的观念,也可以在变式中改变教师经多轮循环教学后觉得教材习题无新鲜感的感官.融合使用教材习题,用活教材习题,促使师生重视教材使用,有利于教学中让学生做有限的习题而达到巩固知识、习得方法的目的,有利于物理教学返璞归真.

1 李展华.如何充分利用教材习题[J].物理教学,2016.38(4):16.

2 罗德红,吴守卫.布置作业的艺术:一种教育测量的角度[J].课程教学研究,2012(5):25.

3 温华才,谢伟明.研究粤版物理教材夯实高考复习教学[J].课程教学研究,2012(5):67.

4 鲁新明.高中政治《经济生活》教材的二次开发[J].教学与管理,2016(3):65.

5 张大昌.普通高中课程标准实验教科书物理2[M].北京:人民教育出版社,2011:19-27.

6 保宗悌.普通高中课程标准实验教科书物理必修2[M].广州:广东教育出版社,2005:37-43.

7 廖伯琴.普通高中课程标准实验教科书物理2[M].济南:山东科学技术出版社,2011:75-85.

8 束炳如,何润伟.普通高中课程标准实验教科书物理2[M].上海:上海科技教育出版社,2011:30-40.

9 陈熙谋,吴祖仁.普通高中课程标准实验教科书物理2[M].北京:教育科学出版社,2005:29-40.

2016-08-28)