高校教师身体健康管理的实践研究

夏洪涛 郁建华

1 研究背景及目的

全民健康是国家富强、民族振兴的重要标志,也是国家综合实力的重要体现。推进全民健身计划的创新实施是践行国家重要发展战略的目标之一。①《“健康中国2030”规划纲要》新华社,2016-10-252014年国务院印发《关于加快发展体育产业、促进体育消费的若干意见》国发[2014]46号文件,以及2015年国务院办公厅下发的《关于加快发展生活性服务业对促进消费结构升级的指导意见》均明确指出大力推动群众体育与竞技体育协同发展,加速形成门类齐全、结构合理的全民健身服务体系。2016年的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》更是明确提出,要推进健康中国建设,推广全民健身,提高人民健康水平。近期国家颁布了《全民健身计划(2016-2020年)》《“健康中国2030”规划纲要》以及《国务院办公厅关于加快发展健身休闲产业的指导意见》国发办[2016]77号文件,加大力度推动全民健身工作,确保“健康中国”战略目标的快速实现。

河北工程大学认真贯彻落实“健康中国”的国家战略,积极探索推进群众体育与竞技体育有机结合、全面发展的新途径,以《“健康中国2030”规划纲要》为工作引领,对本校教职工群体实施分批次、分周期的理论和实践课程教学培训。通过改善高校教职工的健康状况与生活方式,提升教职工的生活质量以及满足教职工日益增长的体育需求,全面推动高校群体工作的实践性研究。

2 研究对象与研究方法

2.1 研究对象

以2015年9月份第一期34名教职工学员为研究对象。所有教职工学员均无重大身体疾病,且培训前均签订自愿培训协议书。

2.2 研究方法

2.2.1文献资料法

通过查阅相关文献资料以及国家政策文件确定本实践教学的创新意义与可推广价值,保证实践教学的研究成果是对促进健康中国建设的积极探索。

2.2.2专家访谈法

确定相关实践教学模式的科学性,修订实践教学内容,指导教学程序,融入智慧健康理念下的“互联网+大健康”的O2O医疗健康管理咨询体系。

2.2.3实践教学法

2015年9月份对本校第一期学员36名教工进行为期8周的理论和实践课程培训。

2.2.4测试法

身体特征(身高、体重、腰围和BMI)与基本生理特征指标(收缩压、舒张压)均由河北工程大学附属白求恩医院体检中心测试。身体运动能力指标测试均由本课题组专人专职负责,测试仪器及场地环境一致。

2.3 统计分析

所有数据均在SPSS17.0统计软件中分析,数据结果以平均数(M)±标准差(SD)表示。2015年河北工程大学第一期教职工受训学员两次体质监测数据进行对比,采用单样本T检验的方法。以p<0.05表示统计数据有显著差异,p<0.01表示统计数据有非常显著差异。

3 结果与分析

3.1 基本身体特征

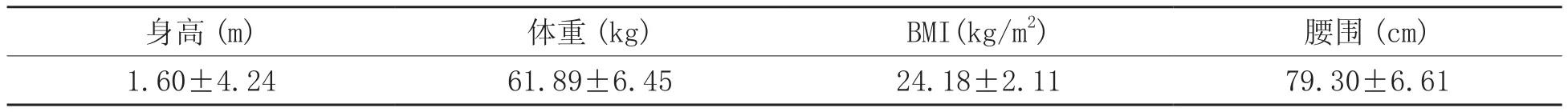

表1 参加训练的教职工身体特征

有36名女教职工实现了为期8周的训练,其中33名教职工参加了训练前的体格测量,身体特征见表1。

教职工平均身高为1.60±4.24(m),体重为61.89±6.45(kg),腰围为79.30±6.61(cm),体重指数(BMI)为24.18±2.11(kg/m2),根据世界卫生组织(WHO)公布的BMI标准,平均体重指数在正常范围内。经Spss17.0描述性统计分析得知,参加测量的教职工超重及肥胖有12人,占总测量人数的33.33%。

经过为期8周有计划、有组织地健步走、跳健身操、瑜珈及重量训练后,体重、腰围和BMI前后对比见表2。

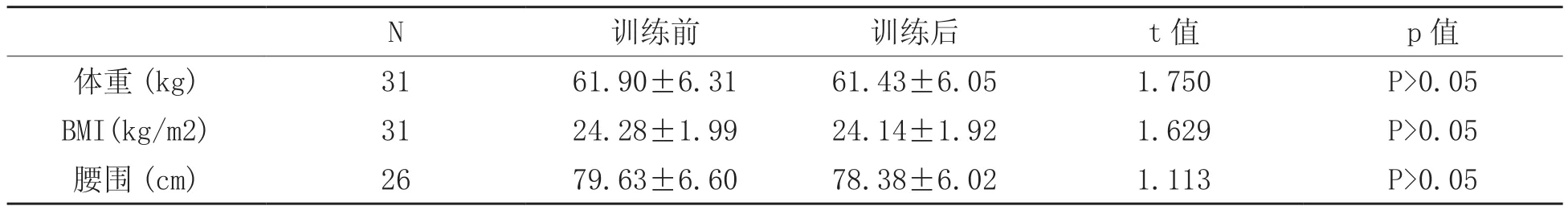

表2 8周训练前后教职工体重、BMI和腰围比较

经Spss17.0描述性统计分析及配对T检验,得到教职工在8周的训练后,体重、BMI和腰围均值较训练前略有下降,但都没有显著差异(t值分别为:1.750,1.629,1.113,p值均>0.05)。经检验,超重及肥胖率在训练后较训练前略有提高(36.1%)。教职工超重与肥胖率略有提高的结果可能与冬季季节有关,即由于冷环境应激反应,人的身体启动自我保护机制,体重不易下降。

3.2 基本生理特征

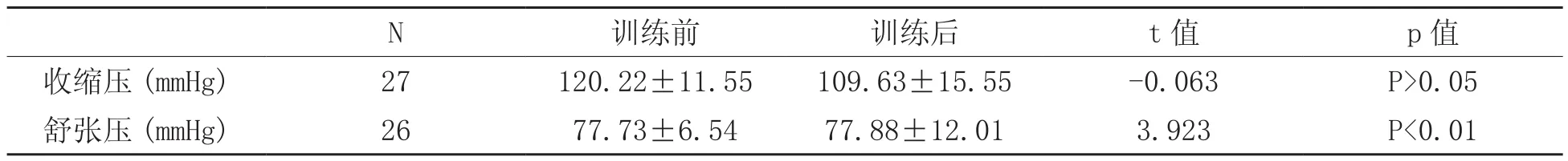

表3 8周训练前后教职工血压比较

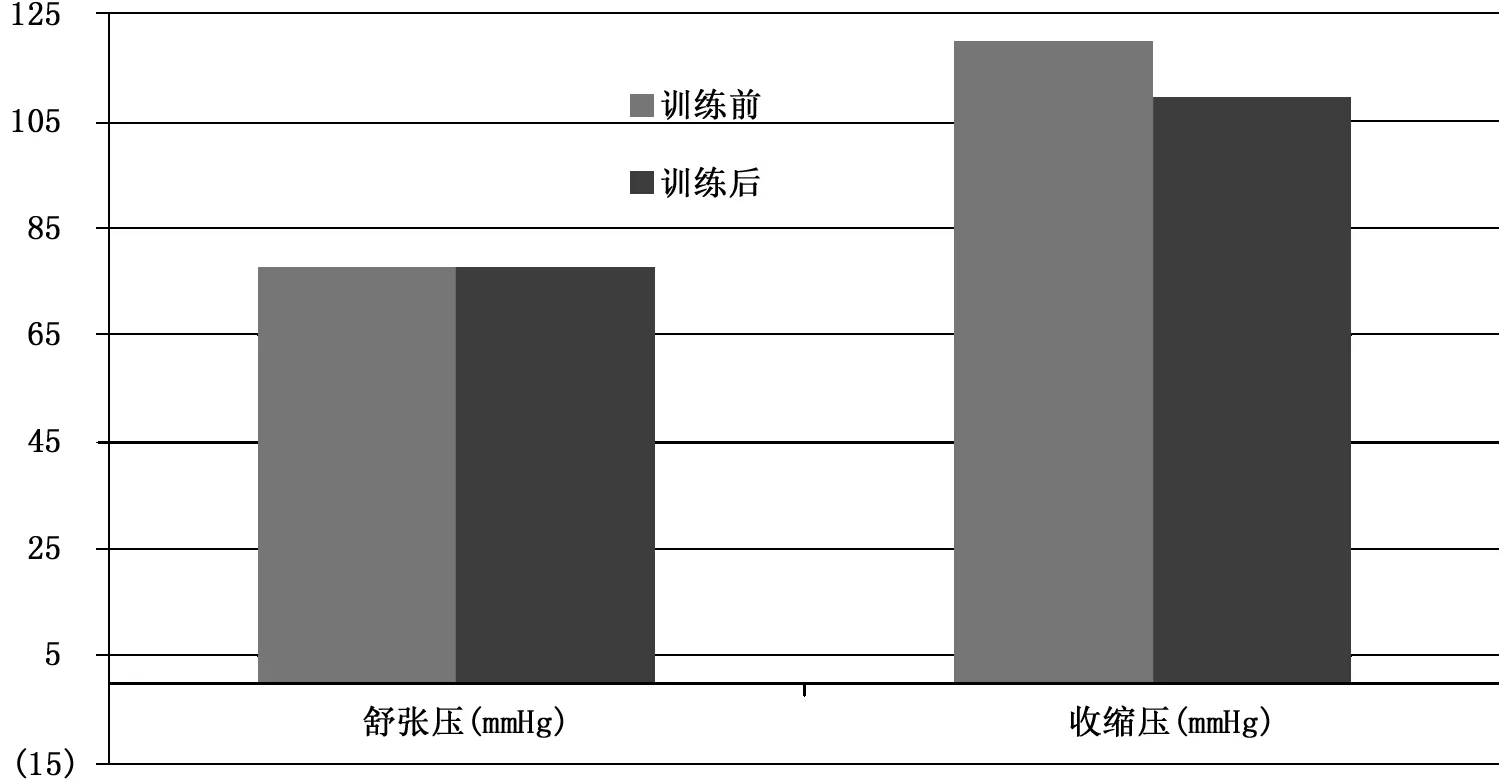

有26名教职工训练前、后两次都参加了血压的测量,经Spss17.0配对T检验,结果见表3、图1。

结果表明,8周的训练教职工的收缩压较训练前有非常显著下降(t=3.923,p<0.01),而舒张压均值较训练前略有上升,但无显著差异。结果说明,定期有计划的参加运动的生活方式更有助于降低收缩压,收缩压较舒张压对运动更敏感。

图1 8周训练前后教职工血压比较

3.3 身体运动能力指标特征

身体运动能力的指标分别在训练的第一周和结束的第8周进行的测试获得,经Spss17.0配对T检验8周训练前后教职工身体运动能力指标前后比较,结果见表4和图2。

表4 8周训练前后教职工身体运动能力指标比较

图2 8周训练前后教职工各项运动指标比较

结果表明,代表身体柔韧性的坐位体前屈、代表身体平衡能力的闭眼单脚站立、代表核心肌肉肌群力量的平板支撑、代表人体相对力量的握力,训练后的运动成绩均显著或非常显著好于训练前(分别为:t=-3.643,p<0.01;t=-2.586,p<0.05;t=-3.403,p<0.01: t=-4.618,p<0.01: t=-3.134,p<0.01 )。虽然代表腹肌力量的一分钟仰卧起坐训练前后无显著差异,但是训练后成绩略好于训练前。结果表明,有规律地进行身体锻炼,有助于提高人体的运动能力,提高生活质量。另外,表4显示,闭眼单脚站立数值的标准差较大,甚至个别大于平均值,或者与平均值几乎一样,可能与个体差异较大有关。

4 结论与建议

4.1 结论

比较结果表明:通过培训,学员们的血压、血脂生理指标和身体素质均有明显改善和提高,特别是各项运动指标参数,有较大幅度提升;学员们的精神面貌、心理承压能力、工作能动性以及个人生活幸福指数亦有显著提升。这与本课题组积极践行“健康中国”战略下的8周创新性实践教学有直接关系。

本课题组自2015年9月开始,至2016年11月共完成了六期近300多名教职工学员的培训工作,在实践教学过程中不断完善与总结,逐步形成了一套完整的教学模式。教学模式如下:4.1.1 教学目标

本课题组的教学培训课程冲破传统思想观念束缚,把握健康领域的发展观念,坚持预防为主、防治结合的教学理念下,明确了教学目标是基于健康生活方式的干预与管理措施的实践性研究。

具体包含以下八个目标:提供全面系统科学健身的理论知识和方法,培养高校教职工终身锻炼的良好习惯;改善和增进教职工体质和健康水平,提高日常活动能力和工作效率,激发高校教学团队的创造力;提高高校教职工的生活质量,积极预防慢性疾病,科学有效的消除亚健康,降低个人医疗费用,减少单位医疗负担;愉悦身心、缓解压力,满足教职工的业余文化生活,提高教职工的工作热情,激发教职工的青春活力,增进教职工之间的友谊,营造和谐文明的校园氛围;建立教职工健康档案,对个体和群体健康进行检测、分析、评估、健康咨询及指导,对影响健康的危险因素实施干预措施,建立并逐步完善健康管理;探索拓展高校体育的内涵,积极寻求体育工作新的途径、方法和模式,努力构建健康和谐的校园体育文化氛围;培养学员良好的生活方式,并以教师个体为基点,辐射发散、以点带面,影响其周边人群,广泛传播健身知识,促进全民健身逐步形成正确的生活方式;逐步构建适宜不同群体的“互联网+大健康”的O2O医疗健康管理体系,进而实现线下体育运动生活干预、线上医疗专家诊疗保健、档案跟踪管理、软件教学互动、软件跟踪服务五大健康管理功能。

以上目标基于我校现状,针对教职工的健康需求而制定,都是具体的、经过努力可以实现的。

——课程设置

本实践教学课程设置本着突出工程特色校园文化,兼顾个体差异人文关怀,构建健康和谐校园氛围的原则,以改善教职工的生活方式,提升教职工的体育文化素养,丰富校园文化生活为目的进行课程优化设置。同时兼顾相关学科教学与健康教育活动相结合、课堂教育与课外实践相结合、经常性宣传教育与集中式宣传教育相结合的健康教育模式的课程安排,在实际教学中定期举办专家讲座、户外徒步、网络答疑等课程,极大的丰富了课程内容。目前开设课程均经过专家顾问团队的论证与修订,具有很强的针对性和科学性。已开设课程均取得了良好的教学效果。

目前开设的课程主要包括: 理论课、实践课程、考试课。

——教学程序

在实际教学过程中积极利用各种资源来完善教学内容、创新教学程序。通过聘请相关领域的专家来组成顾问团队,对教学内容进行优化设计;培训选拔优秀教师组建教练团队,对学员进行具体教学指导;充分利用互联网技术、智能APP软件等先进教学手段来设计课程内容、反馈教学信息、评价教学成果。科学合理的教学程序充分保证了悦动健身学校的教学质量,提升了教学效果,也使得高校教学资源与群体工作有机结合,从而使高校群体教学内容更加丰富,形式更加新颖多样。

4.2 建议

4.2.1高校群体工作必须把握住一个中心

高校群体工作的有效开展必须把握住一个中心基本点,以提升高校教学质量,促进社会主义现代化快速实现,建设特色社会主义社会为根本思想。

4.2.2高校群体工作务必坚持两个必须

在今后一段时期内高校群体工作的中心必须以促进社会主义精神文明建设为核心;必须以推动健康中国建设、全面提升中华民族健康素质、实现人民健康与经济社会协调发展的国家战略为工作中心。

4.2.3高校群体工作努力实现三个目标

在认真落实《全民健身计划(2016-2020年)》、《“健康中国2030”规划纲要》的基础上,高校群体工作要实现“健康中国”,教育现行的目标;健康校园,教师现行的目标;健康个人,生活方式现行的目标。

4.2.4高校群体工作加大培养四个能力

实现全民健康,推进全民健身计划的创新实施是践行国家重要发展战略的目标之一。也是全面建成小康社会的重要标志。这就对高校群体教学工作提出了明确的教学方向。高校群体教学工作必须具有实现创新性的能力、可持续发展的能力、实效性的实践效果能力、可推广可普及的社会价值能力。

[1]“健康中国2030”规划纲要[EB].新华社,2016-10-25

[2]周洪松.中国教育报[N].中国教育报,2016-10-05

[3]杨杰夫.对当前大学体育教学改革的几点思考[J].教育探索,2011,(5)