刑事错案中证据短缺现象的实证分析

何家弘 徐月笛

刑事错案中证据短缺现象的实证分析

何家弘 徐月笛

(中国人民大学 法学院,北京 100872)

司法人员认定案件事实依赖证据,若案件中的证据确实、充分,司法人员就容易得出正确的事实认定结论;若案件中证据短缺,事实就会模糊不清,司法人员则较易出现裁判错误。我国刑事诉讼法把证据的“确实、充分”作为认定案件事实的证明标准,要求定案证据的质和量都要达致很高的水平。证据短缺现象在刑事错案中普遍存在,其特点是:短缺往往出现在司法证明的关键环节,言词证据容易出现证据质的短缺,实物证据容易出现证据量的短缺。导致证据短缺的原因是多方面的,既有案件客观条件的因素,也有办案人员的主观因素,研究证据短缺现象对于认识错案发生规律和预防错案皆有裨益。

刑事错案;证据;证据短缺;证明标准;证据标准;确实充分

刑事案件事实由于发生在过去,司法人员不可能直接感知,只能通过各种证据去认识,因此,案件事实对于司法人员来说犹如“镜中之花”一般,“花”是客观存在的,但司法人员看到的是经过“镜子”反射或折射所形成的影像,“镜子”在案件发生的过程中往往破碎并散落,于是,司法人员要想认识案件事实,就必须把散落各处的“镜子片”收集起来,拼凑成“镜子”,再通过“镜子”去认识“花”。然而,在许多案件中,司法人员得到的“镜子碎片”是残缺的和磨损的,只能看到“花”的部分影像,有些还是模糊的甚至是扭曲的影像,这就是说,案件中的证据往往具有短缺性。为了更好地研究和认识证据短缺现象及其规律,笔者选取了45起①已经纠正的刑事错案作为样本,并且以20起②证据确实充分的刑事判决案件为对照,进行实证比较分析,为保证两组样本分析标准的一致性,笔者选取的案件罪名都是故意杀人罪③。

一、故意杀人罪证据标准的实例解析

证据是司法人员认定案件事实的根据。证据有两种含义:一是案件发生时客观存在的证据,例如,在杀人案的尸体和周围环境中留下的痕迹物证以及在相关人员大脑中留下的印象。由于这种证据潜藏在客观世界中,可能被办案人员发现,也可能不被办案人员发现,所以称为“潜在证据”。二是办案人员或当事人收集并使用的证据,例如,在杀人案中,侦查人员收集的血衣、凶器等物证,这种证据是办案人员已经发现和使用的,可称为“现实证据”。在刑事司法活动中,现实证据往往少于潜在证据,因为侦查人员或当事人几乎不可能发现并收集全部客观存在的证据,换言之,潜在证据是大量的,其中有一部分没能转化为现实证据——无论是由于侦查人员或当事人没有发现还是发现后没有使用[1],那么,多少现实证据可以保证司法裁判的正确性呢?这是我们首先要回答的问题。

(一)证明标准与证据标准

证明标准是指司法证明必须达到的程度和水平,是衡量司法证明结果的准则。证明标准可以根据案件的不同和诉讼阶段的不同而有所区别,如刑事诉讼的证明标准和民事诉讼的证明标准、刑事诉讼中批准逮捕的证明标准和决定起诉的证明标准以及法院认定被告人有罪和再审认定刑事错判的证明标准都有所不同,这即是证明标准的多元化。证据标准是证明标准在案件中对定案证据的具体要求,一般来说,证明标准应该包含证据标准,但证明标准强调全案证据对案件事实的证明程度,因此,有些国家法律规定的证明标准仅侧重司法人员主观认知水平的描述,没有证据标准的客观描述,譬如排除合理怀疑的证明标准和内心确信的证明标准。《中华人民共和国刑事诉讼法》(以下简称《刑事诉讼法》)规定的证明标准明确描述了证据标准的内涵,该法第195条规定法院判定被告人有罪的证明标准是“案件事实清楚,证据确实、充分”,第53条第2款规定证据确实、充分,应当符合以下条件:①定罪量刑的事实都有证据证明;②据以定案的证据均经法定程序查证属实;③综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。全国人民代表大会法律工作委员会在《刑事诉讼法》的修改决定中认为使用“排除合理怀疑”这一提法并不是修改了我国刑事诉讼的证明标准,而是从主观方面进一步明确了“证据确实、充分”的含义,便于办案人员把握[2]。

证明标准指向案件事实,证据标准指向定案证据。要保证案件事实认定的正确性,定案证据的质和量都必须达到一定的标准。“证据质”是指证据的内容能否正确地证明案件事实,既包括证据的关联性与合法性,也包括证据的真实性与可靠性。“证据量”是指证明案件事实的证据数量,既包括证据的种类和件数,也包括证据内容所指向的案件事实要素的数量。“证据确实、充分”的证据标准既包含了对证据质的要求,也包含了对证据量的要求。“据以定案的证据均经法定程序查证属实”就是对证据质的要求,而“定罪量刑的事实都有证据证明”则是对证据量的要求。也可以说,“证据充分”是对证据量的要求,“证据确实”是对证据质的要求④,这样划分虽然有些粗略,但基本表达了证据标准的内涵。就具体案件的证据标准而言,全案证据综合起来就能够形成一个完整、协调的证明体系,足以得出唯一、确定和排除其他可能的结论[3]。于是,证据标准在案件事实认定的层面又回归于证明标准之中。

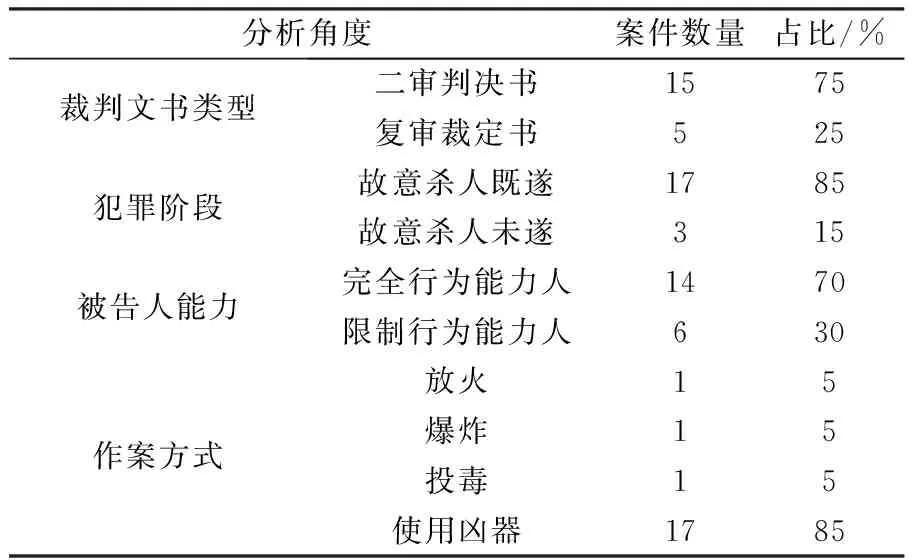

要研究证据短缺现象应首先明确定罪的证据标准,这应该从证据量和证据质两个方面展开⑤。笔者选取了20起证据确实、充分的刑事判决案件,这些案例的选择标准是:①不存在法律适用的争议;②当事人没有因定罪异议而提出上诉;③裁判文书中对定罪证据的描述比较全面详细。表1为20起证据确实充分的样本案例基本情况。

(二)证据量的定罪标准

根据证据标准对证据量的要求,司法人员认定被告人实施了指控的犯罪行为必须有充分的证据,其要点在于证据的内容应该覆盖所控犯罪的全部构成要件事实。我国传统的刑法理论把犯罪构成概括为犯罪主体、主观方面、客体和客观方面,但也有学者主张采取二分体系,即罪体与罪责。罪体是犯罪构成的客观要件,罪责是犯罪构成的主观要件,两者是客观与主观的统一。罪体是定罪的客观根据,对应于传统理论中犯罪的客观方面,包括行为、结果、因果关系、犯罪的时间和地点等因素[4]220-227。在司法证明中,罪体是案件事实的核心内容,也是司法证明的要点。

表1 20起证据确实充分的样本案例基本情况

案件事实可以分解为“七何”要素,即何事、何时、何地、何情、何故、何物、何人[5]。就故意杀人案来说,案件事实可以抽象地表述为“何人因何事在何时、何地、如何(包含用何物)杀害了何人”。在案件审理过程中,这些事实要素都是要用证据加以证明,而其中最重要的两个要素是“何人”与“何事”,简言之,司法证明的要点是“何人干了何事”。

根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》(以下简称《司法解释》)第64条规定⑥,在故意杀人案中,应当用证据证明的基本案件事实包括:①被告人的身份及其刑事责任能力;②被害人的身份;③被告人实施了指控的杀人行为;④被告人有杀人的动机,存在直接故意或者间接故意的罪过;⑤故意杀人行为的时间、地点、手段、后果及起因等。

从证据形式的角度看⑦,通常用于证明“被告人身份及其刑事责任能力”的证据包括户籍证明、身份证信息和门诊病历等书证,证人证言、骨龄鉴定和司法精神鉴定等鉴定意见。用于证明“被害人身份及损害程度”的证据包括户籍证明、身份证信息和辨认笔录等书证,尸体检验报告、人体损伤鉴定和DNA鉴定等鉴定意见,证人证言。用于证明“被告人实施了指控的杀人行为”的证据包括直接证据(目击证人证言、被害人陈述和监控录像等视听资料)和间接证据(搜查笔录等书证、物证及其鉴定意见⑧、证人证言、视听资料⑨以及辨认笔录等)。用于证明“故意杀人行为的时间、地点、手段、后果及起因等”的证据包括:刑事立案书、报案记录、现场勘查笔录等书证,作案工具等物证,证人证言,被害人陈述,监控录像等视听资料以及尸体检验报告等鉴定意见。对于主观故意的证明,案件中常见的是动机证据,例如能够证明被告人与被害人之间存在矛盾、被告人曾说过要加害被害人及案发前被告人的精神或生活状况等的证人证言、被害人陈述等。而法官要想证明被告人主观上系“故意”非“过失”,往往是依靠能够证明被害人的损伤部位及损伤程度、被告人的加害方式及案发过程等证据,如尸检报告显示被害人被多次严重伤害并且受损部位在头部、胸部等致命部位,则认为被告人有杀人的故意。因此,用于证明罪责的证据包括证人证言、被害人陈述、人体损伤鉴定和尸体检验报告等鉴定意见。

(三)证据质的定罪标准

证据质既是司法人员认定案件事实的要素,也是司法人员审查判断证据的基本内容,即使一个案件中的证据量已经达标,但若证据质不达标,司法人员依然无法确认案件事实。《刑事诉讼法》第48条规定“证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据”,这里的“查证属实”便是指向了证据的真实可靠性。2007年中华人民共和国最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部印发的《关于进一步严格依法办案确保办理死刑案件质量的意见》第25条规定“人民检察院对于退回补充侦查的案件,经审查仍然认为不符合起诉条件的,可以作出不起诉决定。具有下列情形之一,不能确定犯罪嫌疑人构成犯罪和需要追究刑事责任的,属于证据不足,不符合起诉条件:①据以定罪的证据存在疑问,无法查证属实的;②犯罪构成要件事实缺乏必要的证据予以证明的;③据以定罪的证据之间的矛盾不能合理排除的;④根据证据得出的结论具有其他可能性的”,其中的①③④项都涉及到证据质的欠缺。

作为定案根据的证据应该具备证据能力且真实可靠,这就是证据标准对证据质的要求。在上述20个样本案例中,司法人员都已对证据查证属实,确认了定罪证据的合法性、关联性和真实可靠性,因此其证据质也都达到了定罪的标准。例如,在史丽莎故意杀人案②中,法院认定其犯故意杀人罪的证据包括:①被告人供述;②被害人陈述;③四份证人证言(证明被告人与被害人的关系和矛盾以及被害人被送至医院的经过);④证人(卖店老板)证言(证明被告人购买、退回、又要回可乐的经过);⑤证人(医生)证言(证明被害人就医后的诊断情况);⑥医院检测报告、证明书等(证明被害人系秋水仙碱中毒及就诊情况、损伤情况);⑦现场勘验检查笔录与办案说明、视频截图(证明被告人曾购买秋水仙碱);⑧受案登记表、办案说明、身份材料、学籍档案卡等(证明办案经过及被告人身份情况)。该案所列证据都与案件事实相关,证据①②④的内容基本一致,反映被告人给被害人买了一瓶可乐,在被害人发现可乐是苦的以后,与被害人一起将可乐退回小卖部,之后又单独来到小卖部取回所退可乐的经过;证据①②③⑤的内容,反映被害人在喝完可乐的当夜被送入医院就诊的事实;证据⑦系办案人员对被告人网上交易记录的固定,能够证明被害人在案发前曾购买过秋水仙碱。综合来看,全案证据均已查证,相互之间不存在无法解释的矛盾,内容属实,具备真实可靠性,能够得出被告人投毒杀人的唯一结论。

如何确认证据的真实可靠性往往是司法人员审查认定证据的难点,对证据的审查认定包括单独审查与比对审查:单独审查是单独地分析每个证据的来源、内容和形式,评断其是否真实可靠;比对审查是对案件中证明同一案件事实的两个或多个证据的比较和对照,看其内容和反映的情况是否一致以及能否合理地共同证明该案件事实。一般来说,内容相互一致的证据比较可靠,而内容相互矛盾的证据真实性则可能存在问题,当然,对于相互一致的证据也不能盲目采信,因为串供、伪证和刑讯逼供等因素也可能造成虚假证据的一致,而对于相互矛盾或有差异的证据也不能一概否定,这是由于不同证据之间有时也会出现一些并不影响其真实可靠性的差异,所以,还应认真分析矛盾或差异的形成原因和性质。例如,不同证人对同一案件事实的描述很难完全相同,他们的感知能力、记忆能力和表达能力并不相同,其感知案件事实时的主客观条件也不完全相同,所以,比对审查的关键不在于找出不同证据之间的相同点和差异点,而在于分析这些相同点和差异点,看其是否合理、是否符合规律。

龙宗智把我国的司法证明模式概括为“印证证明模式”[6],他认为“证据的相互印证是达到证据确实充分最重要的要求”,其中,“证据确实”必须通过证据间的相互印证来确认,而“证据充分”也要求多个证据所含信息内容具有同一指向[7]。虽然印证证明模式存在一些弊端,但证据印证作为一种客观审查判断证据的方法,在实践中具有可行性和实用价值。多个证据相互印证意味着证据内容具有一致性,并且提高了证据的可信度,因此,证据印证可以作为一种衡量证据质的客观标准。例如,在李飞故意杀人案②中,刑事技术鉴定书显示,被害人系被钝性物体多次击打头部致颅脑损伤死亡;公安机关在现场提取的扁头铁锤、圆头铁锤上均检出被害人血迹;被告人供述称其在案发现场先用圆头铁锤后用扁头铁锤击打被害人,且通过辨认,确认了现场提取的两把铁锤系其作案时使用的工具,另有证人证言证实,这两把铁锤平时就存放在被害人处。综合来看,被告人的供述、辨认结果和两份鉴定书的内容共同指向两个铁锤就是作案工具的结论,而被告人供述、证人证言的内容则共同指向作案工具系被告人从被害人处获得的结论,因此,在李飞故意杀人案中,被告人供述、辨认结果、证人证言和鉴定意见等证据的内容一致,能够互相印证,司法人员可以确认这些证据的真实可靠性,换言之,这些证据达到了证据质的定罪标准。

二、刑事错案中证据短缺现象的案例分析

刑事错案本质上都属于疑案,即因证据短缺而事实模糊的案件,只是因为办案人员原审时没有正确认识,作出了错误选择才导致误判的发生,因此,错案中存在证据短缺。刑事错案中的证据短缺有两种情况:一是证据量的短缺,是指案件中的证据未能证明所有犯罪构成要件或案件事实要素,未能形成完整的证据链;二是证据质的短缺,是指案件中的某些证据不具备证据能力或真实可靠性,不能作为定案根据或者不能排除合理怀疑地证明特定案件事实。在许多刑事错案中,证据短缺的两种情况是同时存在的,为了考察这些证据短缺现象及其特点,笔者对45起较典型的刑事错案进行实证分析。

(一)45起刑事错案的基本情况

45起刑事错案都是原审判决被告人犯故意杀人罪,后因某种原因改判无罪的案件。在45起刑事错案中,纠错原因为“亡者归来”的有滕兴善案、佘祥林案、赵作海案共3起;纠错原因为“真凶再现”的有石东玉案、杜培武案、李久明案、孙万刚案、张高平和张辉案、呼格吉勒图案、杨云忠案、杨黎明等三人案、丁志权案、李化伟案、覃俊虎等二人案、陈金昌等人案、刘日太案、秦艳红案、赵新建案、李杰等四人案共16起;纠错原因属于证据不足的“疑罪从无”的案件26起⑩。

表2 45起错案的作案方式及比例

(二)刑事错案中证据量的短缺

从罪体来看,错案中证据量的短缺集中体现在对“被告人实施了指控的杀人行为”的证明上,这主要表现为两种:一是没有充分的证据将被告人与该起案件中的杀人行为联系起来;二是现有证据对故意杀人行为的时间、地点、手段、后果及起因等的证明仍存在模糊或矛盾的地方。

以使用作案工具的故意杀人案件为例,在故意杀人案现场、作案工具上容易留下犯罪嫌疑人的指印、掌印等生物痕迹,而且,被害人遭到木棍、刀具或斧子等器具袭击后,往往会有血迹喷溅在现场或犯罪嫌疑人身上,这些生物物证的指向性较强,是锁定犯罪嫌疑人或排除犯罪嫌疑人的有力证据。在笔者统计的使用凶器杀人的28起案件中,现场未提取到犯罪嫌疑人的相关物证并且在被告人处不存在与案件相关的生物物证的有12起;现场存在可能与犯罪嫌疑人有关的物证但未提取或提取后未鉴定或未提供鉴定结果并且在被告人处不存在与案件相关的生物物证的有6起;现场未提取到犯罪嫌疑人的相关物证,而在被告人处发现血迹的有7起;现场有相关物证且被告人处有血迹,但无法作出同一认定的情况有3起。后两种情形虽然有相关证据,但是证明力不强,实际上涉及到证据质的问题。从整体来看,在28起错案中,没有证据证明被告人与故意杀人案有关联的有18起。其他间接证据也存在类似情况,如在45起错案中,有16起案件的已有证据无法证明被告人具备作案时间,由此可见,大部分错案中没有足够的指向性证据将被告人与杀人行为联系起来。

除直接证据外,司法人员如要认识故意杀人行为的时间、地点、手段、后果及起因等事实,往往借助于大量的间接证据,如现场勘查笔录、尸检报告等,这类间接证据由侦查机关出具,有固定的文书形式,一方面可以证明有案件发生,另一方面可用于推测案件发生过程,这类间接证据也可称为“格式证据”。其他间接证据还包括作案工具等物证、证人证言等,这些证据需要通过内容的交叉性,一环扣一环来发挥对事实的证明作用,因此,间接证据的数量越多,司法人员就越容易认定事实经过,反之,间接证据数量不足会导致证明环节的缺失、证据链的断裂,事实经过就呈现出碎片化、模糊化。错案样本中,证明具体案发经过的证据量的短缺突出表现在作案工具上,28起使用凶器的错案样本中,有6起案件能够认定作案工具,有12起案件找不到作案工具,有9起案件无法认定作案工具,还有1起案件的相关材料中未提及作案工具问题。

从罪责来看,错案样本中用于证明被告人动机的证据往往薄弱。侦查机关会根据被害人的人际交往情况,沿着情感纠纷、财产纠纷等方向查找、锁定犯罪嫌疑人,在这一过程中收集到的“动机证据”在事实认定阶段会转化成证明被告人动机或罪过的证据,但在某些案件中,也存在没有证据证明被告人动机的情况,例如李化伟案,由于死者是李化伟之妻,案发后李化伟被列为首要嫌疑人,然而控方并没有提供证据证明李化伟的杀人动机,只有口供中提到“婚后怀疑被害人婚前与他人发生过性关系,一直嫉恨在心,因家庭钱财一事发生口角后将被害人杀害”①,而这一“动机”事后却被证明纯属臆测。在45起错案样本中,除口供外,没有其他证据证明被告人动机或直接故意、间接故意的有16件,占总错案样本的35.6%。实际上,只有在被告人确实实施了犯罪行为的前提下,“动机”才能作为证据证明被告人的主观方面,在不确定被告人是否有罪的情况下,“动机”证据不具有证明价值。

虽然“被告人的身份及其刑事责任能力”和“被害人的身份”这两项基本事实与其他需要证明的事实相比,比较容易证明,但错案样本中也存在缺少证据、无法证实被害人身份的情形。显然,确定被害人身份最有力且最直接的证据是DNA鉴定,然而在45起错案中,有4起案件未对被害人做DNA鉴定或者对DNA鉴定结果未进行比对,被害人身份的不确定导致了“亡者归来”现象的出现。

在李春兴案①的原审中,公诉方提供的有罪证据包括:①被告人的认罪口供(证明其因砍树与被害人产生纠纷,案发时用木棍将被害人打死);②现场勘查笔录;③证人证言一(证明发现被害人并报案的经过);④证人证言二(证明被告人案发前有弄死被害人的意思表示);⑤尸体检验报告(证明被害人系被钝物打击头部,颅内出血死亡);⑥现场提取的物证(木棍)上的血迹与被害人血型一致(证明系作案工具);⑦鉴定意见(证明砍树现场发现的纸条系被告人所写)。在李春兴案中,除被告人口供外并没有其他直接证据,而且间接证据的数量也不够充分。首先,李春兴案中的侦查人员在进行现场勘查之前,案发现场就已遭到破坏,导致未能提取到足够的有价值的线索,没有指向性的间接证据能够证明“被告人实施了杀人行为”;其次,现场勘查笔录、尸体检验报告、提取到的木棍及其血迹鉴定意见只能证明被害人曾遭到木棍击打,而未能证明使用该木棍的是被告人李春兴;最后,证人证言和砍树现场发现的纸条虽然能够证明被告人有作案动机,但是却无法证明被告人实施了杀人行为。

(三)刑事错案中证据质的短缺

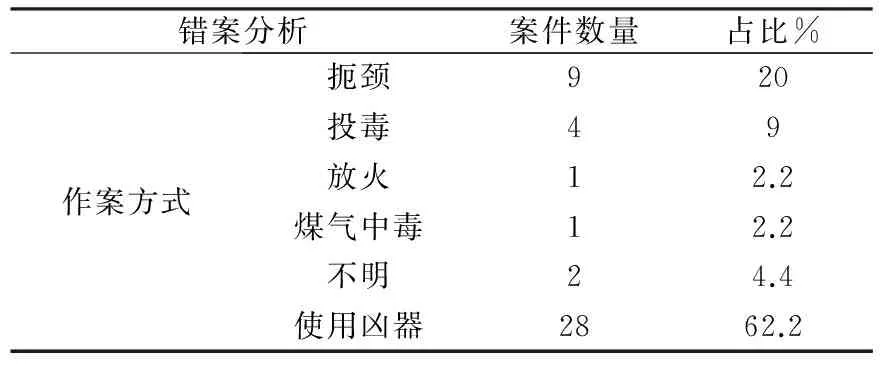

在证据量不足的同时,刑事错案中证据的质也未能全部达到“确实”的标准,不足以证明各犯罪要素,主要表现为证据能力欠缺和真实可靠性不足,其中,因证据来源、内容和形式不合法和证据关联性不强导致的证据能力欠缺、因证据内容存在矛盾和误读证据价值导致的真实可靠性不足最为常见。表3为45起错案中证据合法性、关联性存在的问题。

表3 45起错案中证据合法性、关联性存在的问题

根据《刑事诉讼法》中非法证据排除规则的规定,来源、内容和形式不合法的证据应当依法排除,然而在错案原审中,不合法的证据却十分常见。例如,在李久明案中,律师在开庭时就提出“在DNA鉴定结论上没有关于检材来源、取得、送检过程以及必要鉴定过程的相关内容”,且被告人毛发的提取、保管和鉴定均无笔录证实①。由于鉴定意见的取得包括侦查人员的取证阶段和鉴定人员的鉴定阶段,所以要确保其合法性,既需要保证侦查人员的取证合法,也需要保证鉴定人的鉴定合法,据此,李久明案中,已有证据无法证明物证来源的合法性和DNA鉴定结论内容的合法性,需要进一步查证或予以排除。有些错案中还出现了“人造证据”“虚假证据”,如在李志平案①中,侦查人员在现场提取了血迹、足迹和掌纹,这些生物物证具有明确的指向性,易于锁定犯罪嫌疑人,但侦查机关没有利用好这些证据,而是在掌纹比对不一致的情况下,通过鉴定造假来证明李志平有罪,这些完全不具备合法性的证据一旦进入法庭,就很可能对法官的事实认定产生误导。

错案中定案依据证据能力欠缺的另一问题在于证据关联性不强。关联性要求每一个具体的证据必须对证明案件事实具有实质性意义,换言之,一个证据的使用必须对证明案件事实或其他争议事实有确实的帮助[4]114。实证分析显示,错案中的某些证据与待证事实并无必然联系,或者其内容未能有效证明待证事实。例如,在李春兴案中,控方提供的证据之一是砍树现场发现的纸条,经鉴定,该纸条系被告人所写,控方据此认定被告人系因砍树纠纷谋杀了被害人,但仔细分析,砍树现场并非案发现场,纸条只能证明被告人曾到过砍树现场,无法有效证明被告人与杀人案件有任何关联,这种类似的案件还有何家标案和郭新才案。又如,在案件事实存疑的情况下,将犯罪前科作为犯罪动机,据此认定被告人的犯罪行为。犯罪前科只是对过去行为的评判,在侦查阶段可用于确定侦查方向,或在审判阶段用于确定量刑轻重,却不能作为定罪依据。“一次做贼不等于永远做贼,一次犯罪不等于永远犯罪”,在没有进行充分调查前,将品格作为案件的动机是武断而盲目的。在45起错案样本中,借助品格证据证明犯罪意图的有6起。

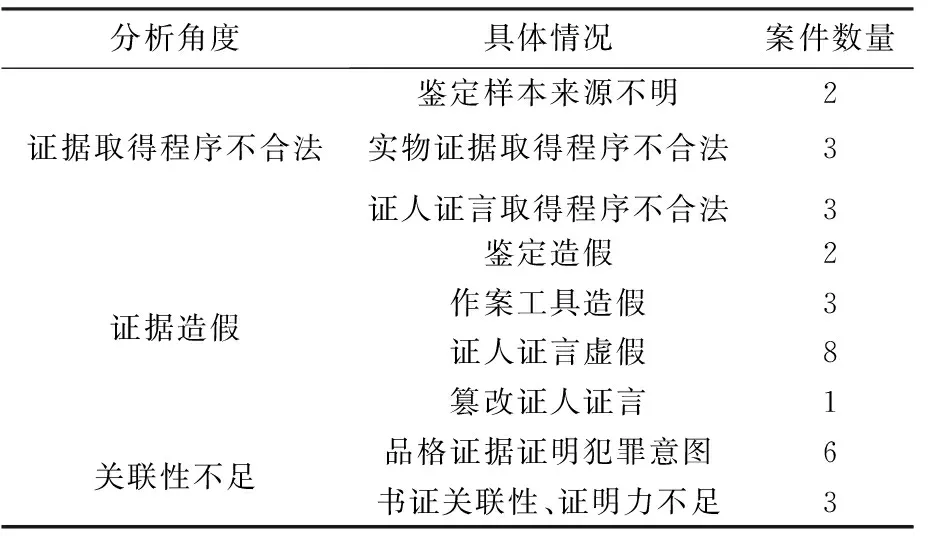

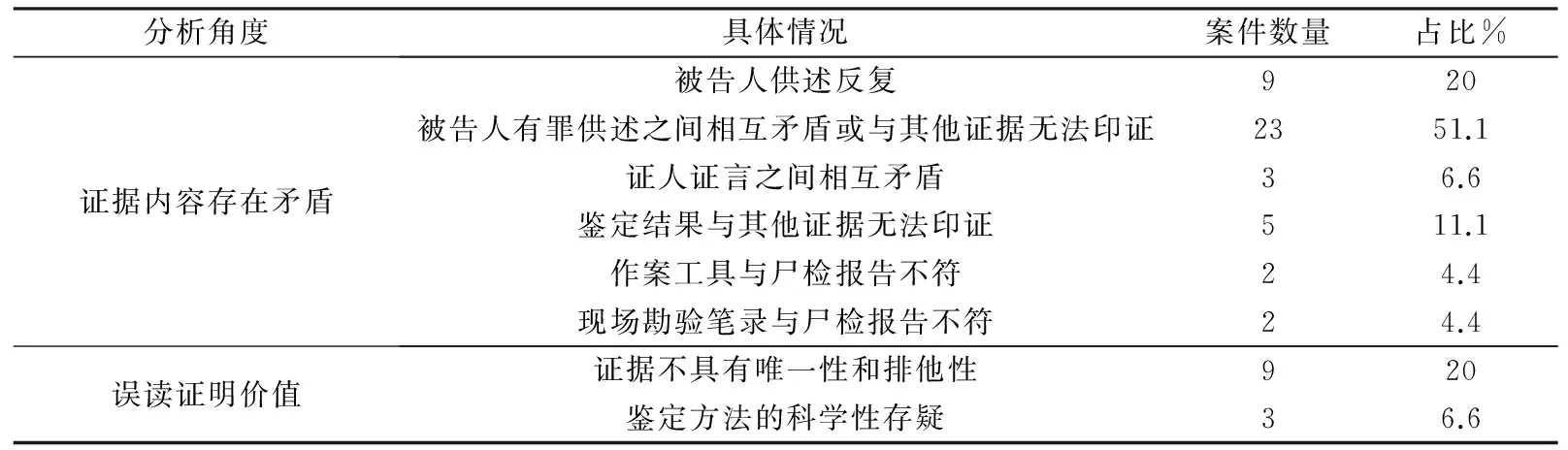

通过比对审查,看两个或多个证据能否合理地共同证明案件事实可以帮助确定证据的真实可靠性。表4为45起错案中证据真实可靠性不足的表现,如果证据与事实之间、证据与证据之间存在无法解释的不合理矛盾,那么该证据的真实可靠性就不强,法官据此认定案件事实时就需要慎重考量。错案样本中最常见的就是被告人供述内容上的矛盾,包括多份被告人供述(有罪供述和无罪供述)之间相互矛盾,司法人员认定的有罪供述与证人证言、现场勘验笔录和鉴定意见等其他证据相互矛盾等多种情形,出现这种情形的案件共有23起,占到45起错案样本的一半以上。还有的案件中存在证人证言之间相互矛盾、鉴定结果与其他证据无法印证等类似问题,也占有一定比例。

证据真实可靠性不足的另一个表现是对证据价值的误读,即原审法官将证明价值较小的证据误读为证明价值较大的证据,因此错误认定了案件事实。例如,在滕兴善案①中,侦查机关对作案工具的认定基于两个原因:一是斧头上附着的毛发血型与被害人相同,二是斧头的形状与被害人身上的砍痕一致。但无论是血型还是砍痕,都不是与唯一客体相对应的特征反映体,它们对应多个客体,或者说一类客体,不能据此作出该斧头是作案工具的同一认定。在徐东辰案①中,被告人之所以被警方锁定,是因为其血型和被害人阴道残留物的血型能对得上,公安机关的DNA鉴定意见显示,“不能排除被害人阴道擦拭纱布和卫生纸上的精斑是徐东辰所留”,显然,这是个非确定性的鉴定意见,不具有排他性和唯一性,但这份鉴定意见最终成为认定徐东辰犯罪的重要证据。在45起错案中,存在因证据不具有唯一性和排他性而无法证明被告人系作案人情况的案件有9起;测谎结论、根据鞋底压痕所反映的步法特征对穿鞋人进行同一认定的原理、方法和技术虽具有一定的科学性,但未能得到实践的充分验证和同行的一致认同[8],因此,对人身进行同一认定来讲,其证明价值也相对较弱,此类案件在样本中有3起。

表4 45起错案中证据真实可靠性不足的表现

错案样本中证据量的短缺和证据质的短缺往往是同时出现的,“不充分”“不确实”共同造成全案证据不能形成完整的证明体系,案件事实模糊不清。以杜培武案为例,该案控方提供的有罪证据包括:①被告人供述;②现场勘验笔录及现场照片;③尸检报告;④测谎结论;⑤枪弹痕迹检验书;⑥提取笔录及物证检验报告,即提取了现场足迹、案发现场车辆离合器上的泥土、被告人衬衣泥土及火药残留物并进行检验;⑦警犬气味鉴定结果;⑧非目击证人证言。原审庭审中,辩护人曾提出几点疑问:作案枪支一直未能找到;现场未提取“刹车踏板”和“油门踏板”上的泥土,但检验报告中却将其作为对比检材;气味鉴定中两只警犬的鉴定结果不同且无比对样本;相关技术鉴定结论与现场勘验报告不符,被告人供述反复等。从证据角度分析,杜培武案既存在证据量的短缺又存在证据质的短缺:一是缺少除被告人供述以外的直接证据和作为关键性间接证据的作案工具,且被告人供述存在反复、内容不一致的情况;二是证据④存在科学性存疑,只能作为参考性证据,或者排除性证据,而非确定性证据;三是证据⑤对枪弹痕迹的检验为种属认定而非同一认定,未能证明在被告人身上遗留火药残留物的枪支就是杀害被害人的那把手枪;四是证据⑥的检验鉴定一方面没有空白对照样本,另一方面泥土的来源不清,不能排除证据造假或检材混合的可能,真实可靠性不足,难以证明被告人在案发期间到过现场;五是证据⑦的两次鉴定结果相反,无法得出确定性结论,而且由于被告人与被害人是夫妻关系,不能排除其二人身上气味相似的可能性,因此,杜培武案不但缺少证明“被告人实施了指控的杀人行为”“故意杀人行为的时间、地点、手段、后果及起因”等证据,而且已有证据的“确实性”不足、证据链存在缺口。虽然有证据能够证明杜培武曾经开过枪,但鉴于其之前参加过射击训练,不能认定其开枪杀死了被害人。

三、刑事错案中证据短缺的特点与原因

通过已决案件与冤错案件中的证据对比,笔者发现,错案中的证据短缺存在一定特点,其产生原因也与案发时的主客观条件有关。摸清证据短缺的发生路径,有利于我们正确认识、有效防范证据短缺并且减少因证据短缺而造成的误判。

(一)刑事错案中证据短缺的特点

能够为办案人员使用的“现实证据”往往少于案件发生时客观存在的“潜在证据”,从这个意义上来讲,证据短缺是必然存在的客观事实,但是,“证据短缺是错案的必要条件,有证据短缺不一定是错案,但错案一定存在证据短缺”[4]105。证据短缺是否会影响案件的审判,是由短缺的表现特点所决定。

1.短缺发生在司法证明关键环节

通过对错案的分析可知,导致冤错案件发生的证据短缺往往是司法证明关键环节中的短缺,即案件构成要素事实的证据短缺,表现为①缺少证据对该事实予以证明;②已有证据的内容不可靠、使该事实处于真假不明的状态,例如,缺少被害人身份的证明、缺少被告人实施了指控的犯罪行为的证明以及缺少唯一能够证明被告人实施了指控的犯罪行为的证据(被告人供述)真实性不足等;③已有证据的证明力不强,不足以证明该要素事实,例如血型鉴定的种属认定等。在所有构成要素事实中,最难证明的当属“被告人实施了犯罪行为”,即认定被告人与作案人的同一性。错案中的证据,除作为直接证据的口供外,现场勘验笔录、鉴定意见等间接证据中的大多数只能证明“有案件发生”,而无法证明“被告人实施了该起犯罪”,即在“有案件发生”“被告人实施了犯罪”和“被告人实施了该起犯罪”之间,现有证据未能架起一座可靠的桥梁,这就是证据链的环与环之间没有扣好,导致在证明的关键环节上出现了缺口。如果“何人干了何事”的基本案件事实都模糊不清,办案人员构筑的整个事实框架就会分崩离析。

2.言词证据不可靠和实物证据不充分

刑事错案中的言词证据容易出现证据质的短缺,实物证据容易出现证据量的短缺。言词证据的真实可靠性不足是错案的一大“弊病”,在45起错案样本中,有8起案件出现虚假证人证言,还有1起案件出现被害人陈述错误,它们在原审时没有经过严谨的审查判断,最终成为误判的定罪证据,当然,真实可靠性最值得怀疑的言词证据莫过于被告人陈述。由于客观情况限制,错案中往往没有目击证人证言,被告人供述几乎是错案中唯一能够证明主要案件事实的言词证据,然而,正是因为其“独一无二”,所以才更容易成为真假不明的“洼地”。在“亡者归来”型和“真凶再现”型的19起错案中,被告人的“有罪供述”已被确定为虚假,而在另外的26起错案中,大部分被告人都在庭审时提出存在刑讯逼供,还有多起案件的辩方明确提出相关证据加以证明,却未得到原审法庭的重视,这些被告人供述很有可能是“由证到供”的虚假产物,是为了印证而印证的“人造证据”。此外,刑事错案中出现的被告人口供反复以及证人证言之间相互矛盾等情况也给它们的真实可靠性划上了问号。

错案中的实物证据突出表现在数量稀缺上,相对于言词证据而言,实物证据更容易“说真话”。虽然实物证据容易损毁或灭失,但只要及时、正确地提取、保管和使用,就能充分发挥其证明价值,然而,刑事错案中的实物证据数量普遍不足。在杜培武案中,由于警方始终未找到作案枪支,于是强迫杜培武供称“枪被拆散,扔到滇池里去了”①,生物物证因现场条件限制提取不到或该提取而未提取,收集、保管和使用不当导致遗失等情况更比比皆是。在呼格吉勒图案中,作为关键物证的死者体内的混合体液至今未能得到确切答案,其究竟是没有提取还是提取后没有送检,可见,生物物证常常成为错案证据链上的“缺口”。与此相反,在20起证据确实、充分的刑事判决案件中,除存在两个以上直接证据或被告人自首的15起案件外,其余5起案件中存在“被告人衣物上生物痕迹为被害人所留”的有3起,“现场遗留被告人生物痕迹”的有2起,这些指向性实物证据与其他证据一起,使证明案件事实的证据锁链得以闭合。另外,书证、视听资料等实物证据在刑事错案中更为少见,即使存在,也大多关联性不强、证明力不足。

(二)刑事错案中证据短缺的原因

追寻证据短缺产生的路径可以回溯到侦查阶段,应该说,不管是错案中证据量的短缺,还是证据质的短缺,都可以在侦查阶段找到原因,这些原因既包括主观方面,也包括客观方面。

1.侦查中的不当行为是直接原因

《刑事诉讼法》第113条规定:“公安机关对于已经立案的刑事案件,应当进行侦查,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。”正是基于这一职能,侦查人员成为案发后最先接触证据的人。把好侦查阶段证据调查的“第一关”,直接影响到案件审理过程中证据是否短缺以及短缺的程度,然而,通过案例我们不难发现,错案中证据短缺的源头恰恰多来自于侦查机关的不当行为。

一是非法取证行为屡见不鲜。我国的《刑事诉讼法》确立了非法证据排除规则,有效遏制了非法取证行为,而在此之前,侦查人员为破获案件、获得证据,采用刑讯逼供、非法搜查等方式收集、固定证据的现象却是屡见不鲜,非法取证行为是造成证据质的短缺的重要原因。一方面,运用非法手段取得的证据因不具有合法性而证据能力缺失;另一方面,非法获得的证据要么违背了被取证人的意愿,言词真实性存疑,要么不符合法定的取证程序,不能排除伪造证据的可能。非法取证行为还能够解释为何错案中会出现证据内容与客观情况相互矛盾,或者不同证据内容之间存在矛盾的情况。错案中出现的非法取证更多地造成了证据质的短缺,如果在未决案件中,非法证据排除规则得以贯彻执行,那么非法取证行为将会造成部分证据因不合法而被排除在法庭之外,由此造成的证据量的短缺也会影响案件事实的认定。

二是正确收集和认识证据的行为失范、能力匮乏。①在某些案件中,侦查人员在发现、提取和保管证据时不符合规范,影响了证据的真实可靠性,造成证据质的短缺。据孙万刚案做血型复检的专家回忆:物证送检时是混合装,即孙万刚和被害人的送检物是放在一起的。依据相关规范,物证应严格分开保存,混合装很可能会造成检材的污染。将混放在一起的物证拿去鉴定,很难保证鉴定结果的正确性和可靠性,自然无法保证其发挥应有的证明作用。②办案人员对证据的错误认识也会给证据的质量造成影响,例如,在石东玉案中,当年的法医竟把被害人的血型AB型错误地鉴定为A型,而司法人员也错误地将血型的种属认定当作同一认定,坚信石东玉大衣上的血就是被害人所留。③与鉴定相关的证据往往以自然真实性为前提,需要直观地评断其证据价值,仅凭模糊思维随意判断容易出现误读。滕兴善案作案工具的认定、杜培武案测谎结论的使用等都是不当解读的典型示例。④有一些案件存在办案人员的努力不够,没有足够认真、细致地收集证据,造成了案发现场证据的遗漏,导致了证据量的短缺。例如,在覃俊虎、兰永奎案①中,现场勘验人员居然没有发现被害人装有行车证和驾驶证的外套,反而是由被害人兄长捡到后交到侦查人员手中,可见,不管是办案人员的能力不足还是行为失范,证据收集过程中稍有不慎,就会影响证据数量的多寡和质量的高低。只有依法、依规、严谨和细致地对待“潜在证据”,才能得到“现实证据”的保质保量。

2.客观现实和制度缺陷是间接原因

办案人员不可能回到过去认识案件事实,只能在案发后运用证据重构“镜中之花”,这种逆向性、间接性的认识活动不可避免受制于客观条件、受制于人类的认知能力。一方面,案件本身的情况和特点可能导致证据的短缺。错案样本中经常出现的情况是:案发现场本身能够提供的证据数量不多、质量不好,在一定程度上限制了办案人员对证据的收集和认识。在45起错案样本中,有6起案件就存在案发现场遭到破坏、涉案的尸体条件难以提取生物物证等情况。石东玉案中,现场脚印由于杂乱、太过模糊而没有条件提取;佘祥林、李怀亮等案中,被害人尸体由于长时间浸泡,难以提取到血迹、精斑等物证。在这些错案中,由于案发时间、案发地点的隐蔽性,鲜有目击证人能够提供证言或者有监控录像等视听资料,可见,客观条件对直接证据和间接证据的数量都有影响。另一方面,人的认识能力存在有限性。刑事案件中,办案人员不能保证完全发现、提取案发现场的所有证据,对已有的证据也无法确信认识正确,因为司法人员对每一起案件事实的认识都属于认识的“个别实现”,都是“在完全有限地思维着的个人中实现的”[9],因此,不能保证办案人员能够发现并提取所有的“潜在证据”并将其转化为“现实证据”。

我国目前存在的一些不合理、不完善的证据制度影响着办案人员的证据调查行为,是造成证据短缺的间接原因,比如违背规律的限期破案、单轨制证据调查模式等。众所周知,诸如故意杀人案等重大恶劣刑事案件往往会产生巨大影响,引起社会的广泛关注。早日破案、严惩凶手是公安机关和普通百姓的共同心愿,这种“心愿”催生了“限期破案”制度。“限期破案”固然可以短时间内集中人力、物力和财力快速侦破案件,但凡事过犹不及,将“限期破案”看得过重,就会衍生出为了破案不惜伪造证据、非法取证的行为,错案中许多证据质的短缺正是根源于此。

单轨制证据调查模式的弊端同样会影响证据的数量和质量。所谓单轨制证据调查模式,是指证据调查活动基本上由公诉方的侦查人员进行,查明案情和收集证据是以检察官和警察为代表的“官方”活动,而辩护方在证据调查中的作用甚微。刑事诉讼中,侦查人员的目标是查找犯罪嫌疑人,在收集证据时常存在“心理盲点”,造成证据调查的片面性,而单轨制证据调查模式不仅纵容了这种片面性、限制了证据的来源渠道,而且使庭审时的辩方处于更加不利的质证地位。

3.“有罪推定”的错误理念是关键因素

“有罪推定”是我国司法人员办案理念上的“顽疾”,它不仅可能导致误判的发生,还会加剧证据的短缺。错案样本中的一个普遍现象是办案人员锁定“犯罪嫌疑人”后,用于指控“犯罪嫌疑人”的证据往往不足,这种不足通常表现为数量上的缺少,而在无法确定“犯罪嫌疑人”是否犯罪的情况下,办案人员倾向于相信办案经验,坚持先入为主的观点,认为“犯罪嫌疑人”是在“负隅顽抗”,或者说他们已经认定了“犯罪嫌疑人”就是凶手,剩下的只是需要“补足”证据。正是基于这种“有罪推定”的思想,某些办案人员才会不遗余力地获取口供、人为“搭建”证据链。有罪推定会导致侦查人员热衷于非法取证,甚至不惜采用刑讯方式逼取口供;导致司法人员容易“一叶障目”,忽视或者不重视罪轻、无罪证据,将之看作“无关证据”而置之不理;导致一些办案人员不惜隐匿证据、伪造证据,不仅使认定案件事实的证据数量愈加贫乏,而且造成证据不真实、不可靠,使证据质量达不到证据标准。

“冰冻三尺非一日之寒”,错案中的证据短缺是多种原因交叉作用的结果,这其中既有客观条件的限制,也有主观认识的误区。虽然对因客观限制造成的证据短缺很难在短时间内予以改善,但对于人为造成的证据短缺却可以也应该有所作为。转变司法理念,树立无罪推定、疑罪从无的思想是根本,提高人员素质,建立能力强、水平高的司法队伍是必需,为此,我们要不断提高侦查人员的取证能力,特别是发现和提取物证等间接证据的能力;不断提高司法人员审查运用证据的能力,特别是分析评断各种证据证明价值的能力。我们需革除刑事诉讼中的体制机制弊端,通过建立合理的制度来保证进入案件审理的证据数量和质量,缓解证据短缺程度,比如,通过有效的证据规则以及相应的激励机制,来促使和保障那些有价值的证据材料顺利进入刑事司法系统的决策过程;通过保障法官审查运用证据的中立性和建立充分搜寻、有效使用反证的制度机制,使司法人员在认定案件事实时实现证据资源的合理配置等[1]。

注释:

①45起刑事错案分别为:滕兴善故意杀人案、佘祥林故意杀人案、赵作海故意杀人案、孙学双强奸杀人案、李杰等四人故意杀人案、于英生强奸杀人案、石东玉故意杀人案、杜培武故意杀人案、李久明故意杀人案、孙万刚故意杀人案、张高平和张辉强奸杀人案、呼格吉勒图强奸杀人案、杨云忠故意杀人案、杨黎明等三人抢劫杀人案、丁志权故意杀人案、李化伟故意杀人案、覃俊虎二人抢劫杀人案、陈金昌等四人抢劫杀人案、刘日太投毒杀人案、秦艳红强奸杀人案、赵新建故意杀人案、李怀亮强奸杀人案、王学义投毒杀人案、许政伟等三人故意杀人案、郭新才故意杀人案、王洪学二人故意杀人案、邓立强故意杀人案、高宏亮故意杀人案、杨有康故意杀人案、李春兴故意杀人案、高进发强奸杀人案、黄爱斌故意杀人案、李志平故意杀人案、徐东辰强奸杀人案、童立民故意杀人案、姜自然故意杀人案、王云鹏故意杀人案、艾小东故意杀人案、陈世江故意杀人案、范家礼等故意杀人案、谭富义故意杀人案、李菊兰投毒杀人案、何家标投毒杀人案、王有恩故意杀人案、马廷新故意杀人案。马廷新案件参见章涵:《“灭门惨案”被告人羁押5年后被无罪释放》(http://news.sina.com.cn/s/2008-06-11/094215721978.shtml);孙学双案件参见:《农民捡凶器被控杀人强奸遭羁押 真凶尚未落网》(http://news.sina.com.cn/s/sd/2010-12-16/144921654011.shtml)及冯翔:《“死囚”孙学双的“复活”之路》(载《新闻天地》,2010年第12期);李杰等四人案件参见刘志明:《四川宜宾“11·28”杀人冤案调查 》(https://tieba.baidu.com/p/22634388);于英生案参见《聂树斌案、于英生案、陈满案……检察官详解案件疑点》(http://finance.sina.com.cn/roll/2017-02-27/doc-ifyavrsx5279205.shtml);滕兴善案、佘祥林案、赵作海案、石东玉案、杜培武案、李久明案、孙万刚案、张高平和张辉案、李怀亮案参见何家弘:《迟到的正义——影响中国司法的十大冤案》(中国法制出版社,2014年版);其余案件参见郭欣阳:《刑事错案评析》(中国人民公安大学出版社,2011年版)。

②20起案例参见“北大法宝”(http://www.pkulaw.cn/),案号分别是:(2014)柳市刑一终字第177号、(2014)陕刑一终字第00165号、(2011)黑刑三终字第63号、(2015)永中法刑一终字第92号、(2014)鲁刑四复字第17号、(2014)鲁刑一终字第103号、(2014)鲁刑一复字第40号、(2014)湘高法刑三终字第299号、(2014)皖刑终字第00354号、(2014)陕刑一终字第00184号、(2014)一中刑终字第3689号、(2014)津高刑一终字第96号、(2014)高刑终字第412号、(2014)吉刑一终字第118号、(2014)鲁刑二复字第16号、(2014)桂市刑一终字第163号、(2014)鲁刑一复字第35号、(2014)鲁刑一复字第36号、(2010)鲁刑四终字第2-1号、(2014)粤高法刑一终字第304号。

③在纠正的错案中,“罪名”指的是原审案件中指控并认定的罪名。

④参见李慧群:《郑福田、傅兵抢劫案——对共同犯罪案件如何把握“证据确实、充分”的证明标准》(载中华人民共和国最高人民法院刑事审判第一、二、三、四、五庭:《刑事审判参考》2012年第3集,法律出版社,2012年版);陈瑞华:《刑事证明标准中主客观要素的关系》,(载《中国法学》,2014年第3期)。

⑤笔者讨论的对象是证明实体法事实的证据,不包括证明量刑情节和违法阻却事由的证据。

⑥《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第64条规定:应当运用证据证明的案件事实包括:(一)被告人、被害人的身份;(二)被指控的犯罪是否存在;(三)被指控的犯罪是否为被告人所实施;(四)被告人有无刑事责任能力,有无罪过,实施犯罪的动机、目的;(五)实施犯罪的时间、地点、手段、后果以及案件起因等;(六)被告人在共同犯罪中的地位、作用;(七)被告人有无从重、从轻、减轻、免除处罚情节;(八)有关附带民事诉讼、涉案财物处理的事实;(九)有关管辖、回避、延期审理等的程序事实;(十)与定罪量刑有关的其他事实。

⑦在不考虑被告人供述真实性的情况下,其内容通常可以用于证明基本案件事实,因此这里暂不论及被告人供述。

⑧通过物证的双联性将被告人与案件联系在一起,如案发现场出现的被告人生物痕迹或者在被告人身上、衣物上提取到的被害人生物痕迹。

⑨这里指的是非目击证人证言和不记录案发过程、仅可用于证明在案发时间段内被告人出现在案发现场、具备作案时间以及案发前或案发后被告人的活动轨迹等作为间接证据的视听资料。

⑩在“疑罪从无”的26起案件中,王学义等13起案件是中级法院一审判有罪之后高级法院经上诉审而改判无罪;李怀亮等6起案件是中级法院一审判有罪之后高级法院发回重审而由中级法院改判无罪;范家礼等人和谭富义2起案件是中级法院一审判有罪之后高级法院发回重审而由检察院撤回起诉;黄爱斌和李志平2起案件是中级法院一审判有罪之后高级法院发回重审期间被告人被释放,但司法机关并未给出法律上的无罪证明;艾小东、陈世江、于英生3起案件是两审终审判决有罪之后经再审改判无罪。

[1] 何家弘,何然.刑事错案中的证据问题——实证研究与经济分析[J].政法论坛,2008(2):3-19.

[2] 全国人大法制工作委员会刑法室.关于修改中华人民共和国刑事诉讼法的决定: 条文说明、立法理由及相关规定[M].北京:北京大学出版社,2012:53.

[3] 马凯,王兆峰.证据短缺路径下的错案预防[J].黑龙江社会科学,2014(3):105-109.

[4] 陈兴良.本体刑法学[M].北京:商务印书馆,2001.

[5] 何家弘,刘品新.证据法学[M].北京:法律出版社,2013:204.

[6] 龙宗智.印证与自由心证——我国刑事诉讼证明模式[J].法学研究,2004(2):107-115.

[7] 龙宗智.中国法语境中的“排除合理怀疑”[J].中外法学,2012(6):1124-1144.

[8] 何家弘.当今我国刑事司法的十大误区[J].清华法学,2014(2):47-67.

[9] 何家弘.论司法证明的目的和标准——兼论司法证明的基本概念和范畴[J].法学研究,2001(6):40-54.

[责任编辑 周 莉]

2016-12-07

中国法学会部级法学研究课题(编号:CLS2015HQZZ05).

何家弘,中国人民大学法学院教授,博士生导师,中国人民大学反腐败法治研究中心主任,中国人民大学证据学研究所所长,中国行为法学会副会长兼法律语言文化研究会会长,主要从事刑事证据法研究;徐月笛,中国人民大学法学院博士生,主要从事刑事证据法研究.

D925.2

A

10.3969/j.issn.1009-3699.2017.02.016

——以“被告人会见权”为切入的分析