社会实验:嵌入协商治理的可能及可为

内容提要基层治理开启以协商为名的社会实验,源于其自上而下对社会治理的创新探索,也迫于不断成长的公众在社区生活中对话语权的追求。南京鼓楼区以“社区协商”为主题的三年实验计划,历经议事会并存下的协商困惑、赋权协商下的路径选择,在通往协商的途中不断被实验组施以刺激变量,实验对象从27个试点社区向全部118个社区蔓延,协商模式也从滚雪球模式、精英模式向理事模式、云协商模式和全景模式等转型。基层以协商为名的社会实验虽无法回避全球协商治理实践中遭遇的各种困境,但其本土化的探索、未来可能面临的挑战和不断发酵的实验样态都值得持续关注。

关键词基层治理协商治理社会实验

〔中图分类号〕D669.3〔文献标识码〕A〔文章编号〕0447-662X(2017)03-0111-09

城市基层治理的协商转向来得有些突然。作为大政府建制下的最终执行者,基层政府刚刚尝试着从管理向治理转型,从既掌舵又划船向广泛使用项目制、购买制来分流,不自觉地嵌入社会整体的生产中,还未来得及确认其角色扮演和发展目标,以基层协商为行动路径的社会实验已经兴起。

基层治理的协商实践之所以被称为社会实验,而不是社会运动或社会建设,即便两者相较都有顶层设计、基层实践和公众响应,但前者更具探索性、干预性和小众的特征,并潜藏试错的可能。其实上世纪后期由协商民主理论与治理理论汇合延展而成的协商治理理论,迅速被引入正经历经济社会转型的中国,只是它的基层实践多半以碎片化、非制度化和非常态化的形式呈现,直至2015年中共中央两办连续印发《关于加强社会主义协商民主的建设意见》和《关于加强城乡社区协商的意见》之后,敏感的、寻求治理创新的基层以协商的名义,而不是以传统的议事方式才真正拉开了协商实验序幕。

基层对协商民主有敬畏之心,耳濡目染人大、政协的民主协商历程,一旦自身可以大胆以协商之名、行协商之事,最后求协商民主之义,老实说基层并没有准备好。为什么要协商?谁来协商?如何协商?协商的合法性在哪儿?协商是否需要决策?协商若有决策如何执行?许多问题即便翻开西方的协商民主历史,也并不一定有解。不过基层来不及有过多品味,也几乎没有过多选择,因为基层百姓对协商的自然需求已汹涌而起。经受30多年市场经济洗礼,七成以上拥有房产权的中国民众,在单位制消减之下不得不在基层社区寻求认同和归属感,而社区居委会的式微、物业公司服务的不尽如人意,以及业主委员会运行坎坷和低于预期等,都促使民众在社区生活中要寻求新的平台赢得话语权,而协商是最好的出口。

如此背景下,包括北京市东城区、上海市静安区、江苏南京市鼓楼区和苏州市姑苏区、吉林长春市朝阳区、山东潍坊市奎文区、贵州安顺市西秀区、河北廊坊市广阳区、江西南昌市红谷滩新区、四川成都市温江区和河南焦作市等均开展以社区协商为主题的社区治理实践,参阅民政部网站关于2015年8月18日“民政部确认40个全国社区治理和服务创新实验区”(http://www.mca.gov.cn/article/zwgk/mzyw/201508/20150800865293.shtml)和2016年6月1日“关于‘2015年度中国社区治理十大创新成果的公示”(http://www.mca.gov.cn/article/zwgk/tzl/201606/20160600000 707.shtml)。其中一直被冠以“首善之區”,蝉联“全国和谐社区建设示范城区”的南京市鼓楼区于2015年以“完善基层协商、增强社区自治功能”为主题成功申得民政部第三批“社区治理和服务创新”实验项目,名正言顺地首尝基层协商的社会实验。区级政府作为实验的主导方,街道、社区作为实验的设计方、施测方,和参与协商实验的被试一起,在通往协商之路上,一反以往的运动式和自上而下行政制,共同探索一场规模并不小的社会实验,品味其中的成败得失。

一、规模化的社会实验与协商治理

协商治理横跨哲学、政治学、社会学、心理学和管理学等多学科,也受到东西方理论和实务界的追捧,但一直以来它的内涵并不十分清晰,边界也略有模糊。受困于代议制民主的诸多诟病,例如“领先者当选”(First-past-the-post)无法表达绝大多数人利益,人们投票时仅呈现“短暂民主”以及选举中可能出现腐败等,自20世纪80年代起协商民主(Deliberative Democracy)作为代议制民主的补充在西方逐步兴起,在罗尔斯、吉登斯和哈贝马斯等著名学者的一路支持下,[美]詹姆斯·菲什金:《协商民主论争》,张晓敏译,中央编译出版社,2009年,第6页。于90年代中期协商民主理论与治理理论融合交汇,形成协商治理(Deliberative Governance)的理论范式。

协商与治理的交融并非偶然,经联合国人居署在全球范围内选取若干城市进行实地调查后确定的治理五大核心原则为“有效、平等性、参与、责任和安全”,国内学者俞可平就中国地方治理总结出的“合法性、透明性、责任性、法治、回应和有效性”等治理关键词俞可平:《治理和善治》,社会科学文献出版社,1999年,第9~11页。与“对话、磋商、讨论、听证、交流、沟通、商议、辩论、争论”等协商民主的各种形式等无论在理论和行动上都不谋而合,通过对话合作与互通共议的协商模式达成多方参与和共担责任的治理要义,或者借助公开平等与回应高效的治理理念,嵌入围炉商议和理性沟通的协商行动中,协商治理似乎要进入一种理想图景。而事实是协商民主理论并没有为我们提供一条通往协商的简单路径,通常不确定和争论一直伴随,Goold Susan Dorr, etc., “What Is Good Public Deliberation?,” The Hastings Center Report, vol.42, no.2, 2012,pp.24~26.包括协商过程中可能出现的“规模化难题”“话语霸权问题”“合法化困境”和“团体极化困境”等一并带入协商治理中,并未寻找到相对确认的、有广泛适用性的解决方案,于是有关协商治理的各类社会实验在不同时间、不同国度和不同规模水平下被频繁施测,研究者们通常带着“协商将有利于治理”“只有经过协商的民主才有意义” Miller David, “Democracy and Social Justice,” British Journal of Political Science, vol.8, no.1, 1977,pp.1~19.等假设偏好开展实验,除了协商本身的内涵不易界定,其过程经常呈现多样性选择之外,社会实验这一研究方法的科学性、可操作性及规模化问题等也卷入其中,实验的结果往往不够明朗,结论也有碎片化倾向。

自19世纪孔德开创性地提出“观察法、实验法、比较法和历史法”等四种社会科学的实证研究方法以来,有关社科领域的实验法应用与工业化、城市化推进密切相关,包括工厂管理、住房问题、犯罪、社会参与、城市规划、公共福利及政府新政的实施等议题都被广泛运用到社会实验中。Riecken Henry W. and Boruch Robert F., “Social Experiments,” Annual Review of Sociology, vol.4, no.3,1978,pp.511~532.虽然社会实验面向各类有关民生福祉的社会议题,相比自然科学实验其社会效应应更显性,但一方面社会实验需在一个创新干预项目的实验目标、实验设计和实验施测过程中,考察独立输入社会变量的作用,而同时社会实验又必须从方法层面讲究随机性,并控制或最小化那些干扰变量,Freeman Howard E. and Rossi Peter H.,“Social Experiments,” The Milbank Memorial Fund Quarterly Health and Society, vol.59, no.3, 1981,pp.340~373.这在社会议题下并不简单。社会实验受社会环境和伦理道德的影响与限制,在实验环境下某些社会刺激变量无法介入,嘎日达:《社会实验与自然科学实验的方法论比较》,《北京政治学院学报》2002年第2期。通常制度环境往往也不允许研究者搜集在政策干预之前的相关数据或是研究者感兴趣的指标,肖鹏、王志刚、聂秀:《社会实验:一种新的公共政策评估方法》,《统计与决策》2009年第20期。干预后的实验结果放之社会中或高估或低估的情形也时常出现,并且大规模的社会实验非常复杂且耗资巨大,和经纬:《中国公共政策评估研究的方法论取向:走向实证主义》,《中国行政管理》2008年第9期。因此社会实验的推广远逊于自然科学实验。Heckman James J. and Smith Jeffrey A., “Assessing the Case for Social Experiments,” The Journal of Economic Perspectives, vol.9, no.2, 1995,pp.85~110.

即便如此,翻开中国社会近现代和当代社会演进史,由于几乎一直在苦寻自己独有的前行道路,规模化的、甚至全民社会实验都有踪迹可寻。较早且有标杆意义的当属1926年起晏阳初、李景汉等扎根十年的定县实验,1928年起由吴文藻先生所在的燕京大学社会学系引领的清河实验,以及1931年起梁漱溟在邹平县推动的乡村建设。虽然总体上这三大社会实验都属于乡建范畴,但与定县实验以“以文艺教育攻愚, 以生计教育攻穷, 以卫生教育救弱和以公民教育攻私”李金铮:《定县调查:中国农村社会调查的里程碑》,《社会学研究》2008年第2期。为核心理念,清河实验从学科建设出发,旨在“帮助贫苦农民的家庭改进生活状况、引发人们对社会工作的兴趣、显示知识与科学在社会服务方面的力量、为学生从事社会调查和实习提供一个基地”,王炳根:《玫瑰的盛开与凋谢——冰心与吴文藻(一九五一~一九九九年)》,台湾独立作家出版,2004年。并由此推动了中国社会学史上“燕京学派”的建构,梁漱溟在邹平县推进的乡建运动其实富有早期协商的意蕴,他希望参与实验的邹平县农民通过生产合作、消费合作,进而到信用合作来实现团体自治,从而最终能达成地方自治,因此选择“农业改良”“乡村自卫”“文化卫生建设”,甚至包括“县政改革”等实验模块来全方位推进,刘升勤:《文化自觉与社会改造——中西文化冲突背景下的梁漱溟“乡村建设”评析》,《齐鲁学刊》2014年第6期。但终因长期帝制下的社会结构,以及农民和地方政府对协商自治的漠然,加之抗战的爆发,这一实验并未达到预期目的。但这三大实验不论成败,就规模化和历史意义而言都是经典范本。1949年之后的中国实践,除去文革这样的浩劫,有学者认为就是两场验证“计划与市场孰优”的社会实验,第一场(1949-1978年)以“组织起来”为指导原则,从土改、互助组、初级合作社、高级合作社到最后的人民公社,自上而下地展开一浪比一浪高的“社会工程”;第二场(1979年至今)基于对前期的深刻反省,决定“拨乱反正”,开始探索实践市场经济。刘创楚、杨庆堃:《中国社会:从不变到巨变》,香港中文大学出版社,1989年,第91~92页。只是改革开放至今的社会建设在经历了上世纪80年代安徽小岗村18户农民的家庭联产承包责任实验,90年代湖南省益阳市、山东省莱芜市和黑龙江省肇东市的经济与社会協调发展实验之后,更多地下沉到了社区,从社区建设、社区管理到社区治理,一方面仍难以摆脱自上而下动员式的实验路径,另一方面就规模而言,远不如民国时间的三大著名社会实验和建国后全国范围内运动式的社会实验。再看目前社会学界正在开展的社区社会实验,如清华李强领衔的“清河社区组织体系实验”、沈原和罗家德在北京大栅栏地区开展的社区营造、复旦刘建军在上海殷行社区倡导的“礼治社区实验”,以及中山大学蔡禾在广东云浮市涉入研究的“乡贤理事会”,虽然规模并不大,但实验意味更加浓厚,多数均富有探索性,并带有假设偏好,代表施测方的学者和学生团体扎根社区较长时间,控制类似像资本、机制这样的既有变量,提供创新理念及行动方略等刺激变量,这些实验都正在路上。

随着信息社会的全方位到来,许多社会实验的技术问题可以通过计算机和互联网来解决,加之日益突出的社会问题并未得到根本性改变,近十几年来全球开始不断涌现社会实验室(Social Labs),例如“新媒体实验室”“可持续食物实验”和“金融变革实验室”等,这些实验室把来自社会、业界、政府以及直接受到某议题影响的人们聚集在一起,以一种合作和跨界的方式,共同去找寻更具创意的方法来解决问题,而这样一种汇聚不同领域之思维和融合不同视角的解决之道,正是世界各地最一流的科学实验室解决最棘手科学问题所采取的办法。Hassan Zaid, The Social Labs Revolution: A New Approach to Solving our Most Complex Challenges, Berret-Koehler Publishers, Inc., 2014.规模化的协商治理实验也在这股潮流下应运而生,对于协商而言,参与协商的人数规模毕竟有限,其代表性问题在某种程度上即意味着相应的合法性问题,人数越多可能覆盖的利益群体越全面,其合法性就越高。政治学家本哈比(Seyla Benhabib) 曾对此辩护到,通过多样化的社团、网络和组织间的交互作用,一种匿名的“公共对话”将会产生,协商民主的核心就是它赋予相互交织、重叠网络与联合协商以优先权。Benhabib Seyla, Space, Democracy and Difference, Princeton University Press, 1996.例如,纽约大学社会科学中心实验室通过计算机联网对大学生被试进行36个科目的协商实验后发现,在协商过程中过多的信息呈现并不一定带来预计的效果,即便在程式化的实验中,协商中的个人利益导向仍相当明显;Dickson Eric S. and Landa Dimitri, “Cognition and Strategy: A Deliberation Experiment,” The Journal of Politics, vol.70, no.4, 2008,pp.1~16.又如来自耶鲁大学社会和政策研究中心的研究人员将纽黑文市15个城镇的1032个居民样本,随机分配到16个实验,前8组协商关于机场扩建问题,后8个组协商新商业中心发展带来的税收分配问题,实验显示协商在一定程度上能够改变政策的多样性,人们在协商过程中能够形成政策的单峰倾向(Single-peaked);Farrar Cynthia, Fishkin James S., Green Donald P., List Christian, Luskin Robert C. and Levy Paluck Elizabeth, “Disaggregating Deliberations Effects: An Experiment within a Deliberative Poll,” British Journal of Political Science, vol.40, no.2, 2010,pp.333~347.再如联合国发展署2004年在非洲岛国圣多美和普林西比进行协商治理实验,旨在了解发展中国家的公众参与状况和领导人的角色扮演。这两个岛国的绝大部分民众聚集一起,领导人被随机分配在讨论小组,协商讨论与经济政策相关议题,发现随机分配意见领袖到各小组,有利于分散领导人的集体作用,并且能够使各组的协商意见与领导人意见更接近。Humphreys Macartan, Masters William A. and Sandbu Martin E., “The Role of Leaders in Democratic Deliberations: Results from a Field Experiment in So Tomé and Príncipe,” World Politics, vol.58, no.4, 2006,pp.583~622.

协商治理意欲通过协商民主替代选举民主就绕不开大规模的社会实验,社会实验在操作过程中多少都富有协商意涵,需要大量调用协商形式和技术,因此协商治理和规模化的社会实验两者之间其实是理论和实践相互依附、相互证明的关系,也就是通往协商的道路上,无论是协商过程本身,还是要验证协商治理理念的合法性、有效性均需要借助社会实验来达成。

二、实验伊始:议事会并存下的协商困惑

南京市鼓楼区以“社区协商”为主题的3年实验计划之所以被称为实验,除了民政部的批文确认其为第三批“社区治理和服务创新”实验项目之外,其实从导入社区协商的理念、进行社区协商的培训、分批选择实验社区(其他为短暂控制组)、实验不同的协商模式和产生不同的初期实验效果等各个阶段来解读,它已经呈现出规模化的社会实验样态,本文也将其简称为“鼓楼实验”。

鼓楼实验伊始的起点是2015年3月,在拿到民政部关于申报第三批“社区治理和服务创新”的通知时,鼓楼区很快从中选择了“完善基层协商、增强社区自治功能”这一主题。吸引基层领导和社区的,不仅是“协商”和“自治”这两个关键词,更重要的是鼓楼推行议事会近15年,已走到了瓶颈期,无论自下而上还是自上而下都急需导入协商理念来升级换代,同时以院落自治这里的院落自治仅指狭义的自治,即在无物业公司进驻的小区里,其安保和环卫由小区居民自治组织来管理。来代替无物业小区管理的推进过程中也需要协商路径和协商模式的支撑。不仅如此,当2015年3-4月间鼓楼13个街道随机挑选的第一批13个实验社区进行案例分享,初步寻找协商肌理时,发现如果将协商的理念、机制和操作模式来替代运行了15年的议事会,其实每个社区乃至鼓楼区可能都是基层协商民主实验的小白鼠。当意识到这一点时,鼓楼区政府、区民政局、街道社区,以及包括笔者在内的这一实验计划的专家团队其实是兴奋的,并且几乎在同一时点上达成了这样的实验共识:(1)目前中国社会的发展逻辑表明协商民主实践只能从基层开始;(2)无论实验区申报是否成功,鼓楼现在就开始进入实验;鼓楼获批民政部第三批实验区项目的真正立项时间是2015年8月18日。(3)专家团、鼓楼区委、区政府和区民政局是实验共同的施测方,街道和社区是被试方;(4)实验的最终目的或者说因变量应该有两个,一个是提升社区居民的满意度,另一个是最大程度实现社区居民自治,而不仅仅是院落的物业自治;(5)基层对协商的认知并不清晰,需要在调研基础上,边培训边导入这一复杂且多元的自变量,包括社区协商的理念、规则、路径和模式等;(6)既然有做小白鼠的勇气就要有试错的勇气,三年中可以一批一批实验,那些暂未列入实验计划的社区正好是对照组。

在经历了2015年5月15日“13个首批试点社区座谈会”、6月12日“鼓楼区全国社区治理和服务创新实验区暨社区协商案例分享会”和7月11日所有13个街道的“社区协商与社区治理”初次培训后,为尽可能快速在全鼓楼区范围内推广社区协商,包括第一批在内的27个第二批试点社区名单很快出炉,其中有三汊河、小桃园、多伦路、盐大街、新民门、安乐村、四平路、依山郡、燕江园、河路道、安怀村、云谷山庄、五塘一段、慈悲社、龙蟠里、颐和路、三步两桥、云南路、傅厚岗、工人新村、新门口、丁山、模范西路、长阳花园、宝地园、教工新村和凤凰二村等社区,这些社区基本代表了鼓楼全部118个社区的大部分形态,有商品房社区、单位社区,也有保障房、小产权房和村改居社区。试点社区的党委书记和社区主任也有各种组合,他们在2014年度的社区居民满意度测评的排名高低错落(相当于前测),基本符合实验被试抽取的随机性要求。

随着专家团和民政局工作人员组成的实验组开始下街道、下社区边调研、边培训和边导入社区协商的理念和行动法则时,第一个需要控制的实验变量即浮出水面,原有的议事会机制成为新型社区协商模式推行不大不小的阻拦:

“我们社区问题虽较多,但有相对完整的议事体系,议事会早在2000年开始,2007年党员议事会与社区议事会合并。党员议事会一年4次,这个是常规的;社区议事会面临重大问题或矛盾的时候临时集中召集,没有重大问题时两个议事会合并举办。例如我们最近议事会的内容是文明祭扫(笔者注:调研时间是2015年9月)”(中央门街道访谈记录)

“议事会在社区成立之初就有,包括计划生育啊、民政啊,环境卫生综合治理等等,我们都是通过社区议事会来做的。”(挹江门街道访谈记录)

“我们社区有一个很好的习惯就是一旦举行居民议事会,每家每户都会派出一个代表参加会议,我们会事先在公告栏进行公示,通知大家时间、地点、内容等。大家现场发言、举手或签字表决。议事会也不固定,有情况有问题就会开会,一年大规模的会议有10次左右,小规模的会议就有很多了。我们把它称作现场居民议事会。大型会议的时候我们也会请来街道、城管、公安、辖区单位等相关部门人员。议事会需要表决的时候会把事情的解决方案、预估的困难等列清楚,最终举手或签字表决,少数服从多数。”(幕府山街道访谈记录)

“这么多年我们一直在做党群议事会,很多社区也一直在做,但解决的问题有一定的局限性,我们考虑着能不能把这个议事会进行深化。”(宁海路街道访谈记录)

大多数基层社区都按各自理解或需要来运作议事会,虽没有统一的模式,但原有的议事会多半具备这样一些特征:议事会的形式较松散,除遇社区重大事件、冲突事件和突发事件时会临时召集外,议事的主题以维稳、党建和文体活动开展等为主;议事会通常由社区党委或社区主任主持,参会成员轮流发表意见或建议,总体上都由社区行政力量来把控;议事会成员以党员和社区积极分子为主,基本由社区或街道领导指定并没有统一的委员、会员或理事的称呼,大多没有竞选和任期之分,也无法顾及是否代表社区各类群体,是否拥有社区资本等。闵学勤:《社区理事制:从社区管理到协商治理》,《江苏行政学院学报》2016年第3期。

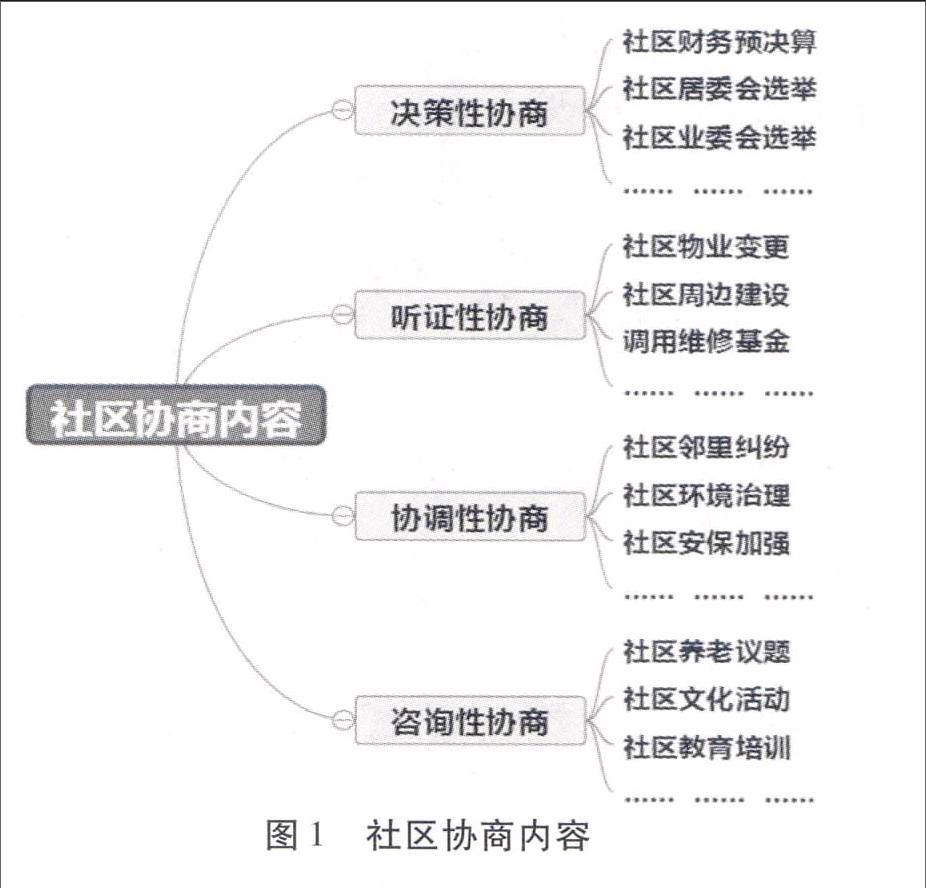

鼓楼区在全国较早推行议事会,此次实验伊始,从街道领导到社区居民(以社区积极分子为主)即便懂得基层协商,但普遍对议事会建制下还要推行社区协商表示困惑,社区协商相比议事会能有多大差异呢?协商,顾名思义即协同商议,和议事相比,可以说从理念、主体、内容、路径到决策、执行,都存在差异。首先,社區协商是指针对各类社区公共事务,社区多元主体协同商议、出谋划策,最终获得认同或解决方案的过程。协商更注重自下而上,即便仍由社区居委会组织,但提案或协商过程应由社区居民来把控,而且协商内容波及社区内所有公共事务,不单纯是自上而下的行政事务,或那些重大的、冲突性事件。如图1,与遇事而议的议事会相比,社区协商的内容泛而广、疏而密,特别像图中涉及社区中短期规划、周期性民主选举的决策性协商,有利于培育社区居民的主体意识和民主意识;像征求各方意见的咨询性协商,实则是激发居民的参与能力,同时也需调用居民的社区社会资本;而像听证性协商和协调性协商更易培育居民的维权意识和公共意识。事实上,如果社区协商能如图1般展开,意味着社区居民已被赋权,他们有权参与、有权决定社区任何一项公共事务,就凭这一点,习惯操盘自上而下议事会的社区行政力量很难在实验伊始转向协商。除去对基层协商究竟是什么,如何做本身持有困惑外,在接受协商理念导入、协商规则培训时,他们对居民参与协商的可能性、协商的合法性、协商是否一定会有决策等也充满困惑。

“我这个社区有13个院落,议事的前提是需要了解这件事,就事论事。社区的事情都是你家长、我家短的小事,没有什么上纲上线的大事,如果有大事发生根本也不需要议事了,没有关系到他的利益是不会有人出来的。目前没有涉及到整个社区的事情,都是在小区内的事情,比如生活设施发生改变、居民有激进行为等。这是我最大的困扰。”(天正和鸣社区访谈)

“今天我们请了各个部门的领导同志到我们小区来协商我们的停车位问题,我们从心里面感到非常开心,也感到非常的激动。我们第一次遇到这样的领导和我们在一起来协商处理我们的有关问题,这是难得的机会,所以我作为小区的一位老同志,我在5号院30多年了,很有感触,现在我们业主有三个愿望,急盼停车的管理,急盼安全,急盼环境卫生,也希望今天协商的成果大家都能认,是合法的。”(三步两桥社区水佐岗小区停车问题协商会)

“街道是基层的,是做事情的,我们组织议事会,包括社区及居民院落这个层面的议事会,我们议事会是提意见而不是去落实决议的,议事会更多的是交流沟通平台,是保障居民的知情权、参与权、表达权、监督权,这些权利中没有决策权。决策权在政府、党委这块,这项权力要牢牢把握。”(小市街道访谈)

三、实验中段:赋权协商下的路径选择

比想象中顺利的是,从实验组2015年8月19日进入第一街道——中央门街道调研,到12月10日进入最后一个街道——阅江楼街道,将近四个月时间里,带着不断深化的协商理念,越来越清晰的协商规则和比较接地气的协商模式走完所有13个街道后,街道和27个实验社区的工作人员基本接受了作为“小白鼠”将体验为期3年社区协商实验这一事实。不可否认,由专家团和鼓楼区民政局工作人员组成的实验组裹挟着鼓楼区委、区政府明确推行社区协商的旨意,对于鼓楼实验而言,领导的坚定和方向明确足以构成实验的刺激变量之一,再加上经历2015年3-8月近5个多月培训、案例分享的实验前期后,在获批民政部的“社区治理和服务创新”实验区项目之下,鼓楼区也必须实实在在地品尝协商实验的滋味。

实验组走完一轮,访谈、培训后的社区对谁来协商、协商什么,以及如何协商等实验过程似懂非懂,但毕竟被赋了权,可以大胆改良议事会,寻找基层协商路径。不过此时大部分社区居民还蒙在鼓里,他们中只有楼栋长、单元长和部分积极分子参与了协商培训,或分享过协商案例。当实验组专家都认为鼓楼的居民是幸运的,他们有机会参与社区协商实验,有权力决定自己社区的公共事务时,他们中的大多数并不知晓。于是,实验的第一阶段必须让居民卷入,为他们搭建合理合法、自主高效的协商平台。

1.建构协商平台

实验组最初希望在社区原有的议事会基础上搭建更多元更公平的协商平台,只是社区受制于议事会并存下的协商困惑,实验组发现越是议事会开展年数久的、越有深厚群众基础的越是难以转向协商,反而是新建社区,或者原本议事会机构就不是常设,对协商的嵌入有更好的承受空间。若社区书记或主任中有一方较年轻,便更容易接受实验组提出的协商平台建构提议。令实验组惊讶的是,一些参与试点的社区在经过培训和案例分享会后,未等实验组进入,便迫不及待地在各自社区开始架构协商平台,如教工新村社区效仿西方议员制创建了“社区议员”协商平台,安乐村社区囊括驻区单位在内的“同盟会”协商平台,小市街道建立包括多党派、多组织成员共计132人在内的街道层面协商平台等。

实验组基于27个试点社区的基本概况和协商推进共性,提出搭建“社区理事会”这一协商平台。社区理事会以社区居民自主应对和协商解决社区公共事务为主旨,理事由居民、社区居委会和驻区单位代表组成,理事会日常运作的主要形式就是共商社区事务,为居民谋福祉,协商将成为一种共识、一条路径和一种常态嵌入社区理事会建构和运作的全过程。闵学勤:《社区理事制:从社区管理到协商治理》,《江苏行政学院学报》2016年第3期。之所以不用成员、委员,而用理事,考虑到未来可以采用民非的理事化运作模式,有选举有聘期。最主要是对居民而言社区无小事,居民若被推选为社区理事,以理事身份参与协商将被赋予更多的尊重和权限。

实验组希望通过协商平台的创建或改建来卷入更多的社区居民,并通过协商平台常规化的运作来撬动一直以来自上而下趋行政化的议事会形态,推进自下而上的提案制、理事制等协商惯习,这一进程中最大的梗阻不是实验社区主任书记有无积极性、有无主动性,而是由来已久的社区弱参与:

“工人新村社区附近都是私人企业,都是利益型的,社会责任感较低,跟社区没有太多的关系。之前去这些单位找过多次,但每次都被拒绝或者根本见不到。居民参与社区事务的热情和责任感不高,民主议事不能解决所有事情,有的需要借助政府或者单位的妥协,所以希望成立理事会,使社区协商能够更加完善,但存在很多现实困难”。 (工人新村访谈)

而一旦社区在此之前已经解决弱参与问题,那么搭建协商平台几乎就是水到渠成:

“我们一个社工带领了300户居民,每年都要走访这300户居民,哪怕在这300户居民没有时间的情况下,就是在路上碰到也去和他们交流,让他们给提意见。老旧小区的问题无非是环境的问题、安保的问题和停车的问题。我们社区的居民参与意识是非常强的,你做的一些事情,老百姓都看在眼里,我们通过QQ群,通过300户的走访来和大家交流。有些老人不会用QQ,他们的子女会用,大事小事我们都通过民主协商,我们成立‘民主协商同盟会,包括骨干居民和驻区单位代表,小事当场解决,大事我们就坐下来协商解决。”(安乐村社区訪谈)

2.选择协商模式

等不及协商平台搭建完成、运转良好,需要协商的事在社区时有发生,如何弃“议”从“商”,如何将理想中的协商操作化便是摆在实验组和实验社区面前最迫切的事。其实协商从来都是个技术活,从协商人员的抽样、协商进程的把控到协商决策的合法执行等无一例外都需要精心策划,有效实施。Fishkin Jame, “Bringing Deliberation to Democracy: The British Experiment,” The Good Society, vol.5, no.3, 1995,pp.45~49.城市基层多年来忙于应付行政下沉事务,虽然一直在探索可以持续运用的社区治理模式,但通常迫于人手和时间的紧张,往往都是走粗放式、非技术路线,以尽快能交差,迅速能唱响为主旋律。而协商就广泛整合多数居民意见这一点,对实验社区的技术治理、精准治理都是不小的挑战。

实验组在大量调研的基础上,发现将社区的居住特征、人口结构和社区文化等差异变量控制住之后,仍然能够沉淀下来一些普遍有效的协商模式,而每个模式都具备一定的技术含量,包括滚雪球模式、精英模式、理事模式、全员模式、云协商模式和全景模式等,闵学勤:《联合协商:基层治理的范式变革》,《吉林大学社会科学学报》2015年第11期。前三种模式基本是个体导向,由事件的利益方,或社区的日常精英,或有提案权的社区理事等来引发社区公共事务协商;后三种模式基本是机制导向,全员模式建立在社区已有常规的全员参与惯习的基础之上,云协商倡导线上协商机制,而全景模式描绘了360度线上线下的协商图景。除了全景模式,前五种模式在鼓楼都已有试点社区导入,特别像新门口社区、安怀村社区、天正和鸣社区、安乐村社区、三汊河社区和多伦路社区等率先利用微信平台进行云协商的社区很快尝到了甜头。

“我们刚开始使用微信协商,以楼幢为单位建群,像前两天七号楼居民提议要装楼幢门禁系统,经过几轮线上协商,决定每家出200元,但有些房子常年出租,房东有些还在外地,上门是没法收到钱的,后来房东在群里看到是大家协商的结果,二话没说加了我就用微信支付了200元,比以前效率高多了。”(三汊河社区访谈)

线上协商的初创阶段,尝鲜的社区在实验中也没底,截屏给实验组指导老师征求意见是常有的事:

“现阶段,我们也在通过微信进行观察,商量怎么发言让群成员不反感,怎么站在居民的立场上对社区的活动发声……关于健步走的想法主要来自马拉松,这一年这个活动太热了,所以我们想到用马拉松的形式开展健步走,用院落组团的方式增加院落居民之间的联系,因为下一阶段,微信群超过100人后,势必需要居民一起互动才能有增量,我们办有质量的活动,让居民愿意通过进微信群知晓社区活动。”(新门口社区访谈)

3.创建协商文化

实验组每到一个街道、社区导入社区协商或参与协商会,几乎都会被问到如何做好协商,有时基层也会拿出手上几个棘手的案例,直接让实验组提供协商的意见和建议,被赋权协商与真正的协商治理、社区自治其实还差很远。理论上,基层被赋权组织协商,让其倾听多元声音,尽可能在决策前多走合法程序,还仅仅是施以刺激变量,实验社区是否有反应,后测是否较前测一定更趋向社区自治,与社区是否能在外力刺激下,内部能否自觉生成协商文化有很大关联。

这里的协商文化根植于社区居民的日常参与度、社区领头羊对协商的认知、社区是否能快速形成行之有效的协商制度、社区有无重大事件协商成功的先例等等。不过好在从区政府到实验组不断给实验社区各种协商理论支持、协商模式选择和协商制度供给,使得第一批27个试点社区都纷纷寻找自己的协商文化建构和改良版本。热河南路街道小桃园社区在原有“有一说一”工作室基础上,将每月11日固定为“协商日”,协商日的轮值主席从社区工作人员已扩大到30多位社区居民轮流参与,从一开始无人知晓到现在居民等到11日拿着提案进门协商,小桃园的居民满意度排名在2015年底也因此上升至鼓楼118个社区之首;宝塔桥街道依山郡社区在原有的社区理事基础上增加2位监事,主要负责协商过程中的公正合法和协商决策的有效执行,因2015年10月10日实验组与之共同商议而成,故形成依山郡理事监事职责的“双十协定”;华侨路街道的慈悲社社区一直推崇国学文化,有位博士居民坚持七年每月在慈悲社社区开设国学课,针对公共事务的协商,特别是协商程序和协商礼仪与国学文化相通相融,慈悲社社区在国学培训班基础上建构了协商平台。

实验中段,即便实验组施以同样的刺激变量,实验社区之间的反应虽有强弱之分,但普遍进入到议事会向协商平台的转型过程之中,对自下而上吸引更多居民参加协商、倾听更多方意见建议的认知已基本建立,只是在协商平台搭建、协商模式选择和协商文化建构方面存在差异,并且从赋权下的协商实验到社区自治之间仍有相当长的路要走。但是在27个实验社区和其余91个非实验社区之间存在明显差异,后者基本还未进入协商思维,对社区公共事务是否需要那么大张旗鼓地让更多居民卷入协商仍然存疑。

四、实验后程:通往协商中的可能及可为

自2015年3月至今走过将近一年半的协商实验之旅,按三年实验计划现已进入中后程,在通往协商的途中,实验组不断给27个实验社区施以新的刺激变量,从理念培训、案例分享、参与协商、搭建平台到选择模式等。中后程开启,实验组除了在鼓楼区全区推广线上“云协商”,希望通过线上协商平台撬动更多中青年群体外,还推出了由7个一级指标和70个主客观二级指标组成的“鼓楼区社区协商操作及评估指标体系”,其中一级指标包括社区协商的基础、组织、议题、运行、评估、品牌和文化等7个方向。这套指标体系作为新的施测变量,是想在试点社区摸索协商的过程中,能对协商的全部操作化进程有完整的了解,并能对照推进各社区的协商实验。例如像“目前社区居民至少参与过一次社区协商会的比例”“居民向社区协商会递交提案的年均份数”“社区理事中第三方代表人数”“社区具有在线协商功能的微信群或QQ群个数”“社区协商会是否具备发言规则”“社区协商会上汇总的问题是否均有回应”“社区月均举办在线协商会的频度”“召开环保型议题协商会次数”“召开社区发展规划协商会的次数”“社区协商组织注册社团个数”等等二级指标,都具有一定的引导性,引导社区协商的居民转向、线上转向、常态转向和社团转向,而这些转向是否能突破基層协商治理中的规模化困境、合法化困境和弱参与困境,还有待时间的检验。

鼓楼区有关基层协商的社会实验仍在进行中,回到最初的实验假设:“通过在鼓楼区全面导入社区协商的理念和实践,能提升社区居民的福祉并增强其自治能力”,在这一假设前提下,经过实验中的多变量刺激,协商作为一种工具、作为一种路径已被实验社区所了解,但执行得如何、协商平台是否有效、协商技能是否娴熟、协商效果是否如预期以及协商的可持续性等都需打个问号。

不能否认,干扰变量始终存在,首先,仍有社区工作人员对协商不理解不配合,尤其在大量行政性工作占居日常时,社区明显感受到应付上级部门下沉工作的思路与自下而上引导居民自主解决公共事务的协商理念互相冲突,即便社区主任书记容易转过弯,还有大量社区工作人员需要面向各条口,他们直接转向居民的需求,直接以社区公共事务为重的时间并不多;其次,居民参与协商,自组织协商的频度和效度仍不乐观。除去居民不能广泛知晓社区协商之外,居民对社区公共事务的兴趣度仍未被充分激发,正如实验中当社区主任完全接受协商理念后,接下来第一个担心就是如何让居民也能认同,居民中事不关己,或抱着搭便车心理,或在明显利益受损下简单参与冲突类协商的情形还是大多数,在阿恩斯坦上世纪60年代所描述的参与阶梯Arnstein Sherry R., “A Ladder of Citizen Participation,” JAIP, vol.35, no.4, 1969,pp.216~224.中大约还只能处于告知和咨询这一层级,远未到达自治和主导社区公共事务的层面;再者,协商治理的理念和实践在世界范围内都处于领先,鼓楼实验既是中国本土基层治理实践的一部分,也很难回避全球协商治理探索进程中遭遇的规模化、团体极化及合法化难题。

与其他所有本土社会实验一样,鼓楼实验中仍有一部分刺激变量难以施行,例如制度变量。所幸在互联网时代,时间变量浓缩和承载了足够多的信息和技术,使得鼓楼实验在行进中几乎从未停下创新的脚步,在实验初始云协商还不可想象的情形下,目前已有试点社区开始推动线上线下直播式的全景协商。而且即便朝着有利于居民福祉和自治能力双向提升的目标,基层政府及实验组也都始终保有试错的勇气,从27个试点社区向118个社区的全面覆盖也已启动,未来所面临的挑战和不断发酵的实验样态都值得持续关注。

作者单位:南京大学社会学院

责任编辑:秦开凤