论证人庭前陈述的证据能力

宋维彬

(中国人民公安大学 警体战训学院,北京 102623)

论证人庭前陈述的证据能力

宋维彬

(中国人民公安大学 警体战训学院,北京 102623)

证人出庭率低是我国刑事司法实践的一大难题,证人庭前陈述缺乏证据能力规则的约束,导致法官普遍以证人庭前陈述定案,这给司法实践带来了一系列弊端。为此,有必要建立完善的证人庭前陈述的证据能力规则。国外在证人庭前陈述证据能力规则的设置上,存在传闻证据模式与直接言词模式。我国宜选择传闻证据模式,但同时应当借鉴直接言词模式的成功经验。以此为指导,应该分证人出庭与不出庭两种情况,分别对证人庭前陈述的证据能力规则进行具体建构。

证人;庭前陈述;证据能力;传闻法则;直接言词原则

一、引 言

任何一个人对过去事实的叙述,都要经历感知、记忆、表述等几个阶段。因此,证人证言是否真实可靠,涉及到该证人的感知能力、记忆能力、表述能力以及真诚性。除去证人的真诚性问题,心理学研究显示,人们在感知、记忆与表述的过程中,经常会不自觉地发生错误[1]113。比如,当证人没有看清楚犯罪的经过或者犯罪人的面貌时,对于其中的空缺部分,证人会根据逻辑经验将漏缝填满。而且一般人对于自己喜好的事物往往记忆深刻,而对于自己不喜欢的事物经常视而不见[2]。证人通常情况下不可能将过去的所见所闻全盘记住,会有遗忘,在叙述的过程中,常以自己的想象、希望、畏惧来填补遗忘部分,此即心理学家所说的“创意地遗忘”或“想象地记忆”[2]。证人表达的不精确,如因紧张或畏惧而造成言语失常、词不达意,亦可能造成事实的扭曲。美国心理学家就指出,人们常常对眼前的事物视而不见,而对于没有见过的事物却以为亲眼目睹;人们常常忘记自己所经历的事情,但对于未经历的事情却记忆犹新[3]。哈佛心理学家Hugo Munsterberg曾做过一个实验,他在没有提示的情况下在教室开了一枪,然后问学生发生了什么事情,而学生的回答各不相同,所以目击证人的指证并不可靠[4]。除此之外,尚有证人真诚性的问题,证人可能为了帮助某人而刻意作出不实或扭曲的陈述,也可能为了陷害他人而捏造事实。

为了确保证人证言的真实性,英美法系国家普遍要求证人出席法庭并经宣誓后作证,使法官能够直接观察证人的神态表情,并对证人进行交叉询问,以便检验证人证言的正确性和可靠性[5]。如果证人未亲自出庭,而是以书面证言代替或者由他人到庭转述,则属于传闻证据,应当禁止其提出于法庭使用,这一排除传闻证据的证据能力规则即为传闻法则[6]。大陆法系国家则以直接言词原则达到异曲同工之效。故一般而论,证人庭前陈述因存在观察错误、记忆错误、陈述错误与扭曲事实四大风险[7],现代证据法在追求真实的目的下,只承认具有关联性的证据具有证据能力,而排除庭前陈述的证据能力[8]。然而,并非所有的传闻均不具有可信性,对于某些可信性较高的传闻,似乎值得冒着事实认定错误的风险而承认其证据能力[9]。而刑事诉讼的目的除在于发现真实之外,亦在追求效率。如欲要求每件诉讼的证人均亲自出庭陈述,除无法做到外(如证人已死亡或所在不明),亦旷日费时、延滞诉讼,更有碍事实的认定,故英美法系国家普遍设置了一定数量的传闻法则例外,承认部分证人庭前陈述的证据能力[10]。而大陆法系国家则规定了一些直接言词原则的例外,以确保证人庭前陈述的合理适用。

我国由于既不存在传闻法则,又没有确立直接言词原则,并且缺乏证人庭前陈述的证据能力规则,导致法官普遍以证言笔录定案,造成了刑事诉讼的案卷中心主义,并在一定程度上促成了冤假错案的发生。为此,有必要对证人庭前陈述的证据能力规则进行研究,以规范证人庭前陈述的适用。本文首先从立法与司法两个层面对我国证人庭前陈述的适用现况进行了分析,然后在对英美法系与大陆法系国家存在的两种立法模式进行比较考察的基础上,提出了我国证人庭前陈述证据能力立法模式选择的路径,最后分证人出庭与证人不出庭两种情况,对我国证人庭前陈述的证据能力规则进行了具体建构,以期进一步完善我国刑事证据能力规则。

二、证人庭前陈述适用之现实分析

(一)立法层面

1.证人庭前陈述的证据能力规则欠缺

在西方国家,刑事诉讼制度设置了完善的证据能力规则,证人庭前陈述的证据能力得到了有效的规制。我国刑事诉讼法既没有确立传闻法则,又没有规定直接言词原则,而为数不多的规范证人庭前陈述适用的法律条款却存在着严重的问题与缺陷,导致证人庭前陈述的证据能力缺乏有效规制,证人庭前陈述笔录在刑事诉讼中畅通无阻。

首先,证人庭前陈述准入法庭几乎不受限制。根据我国《刑事诉讼法》第59条的规定,证人证言只有经控辩双方质证,查实以后才可用作定案根据。根据该条规定,证人如果未出席法庭而是通过笔录或者书面证言的方式作证,该证言不能用作定案根据。但是该法第190条却规定,公诉人、辩护人对没有出庭的证人的证言笔录,要当庭宣读。根据这一条的规定,证人即便不出席法庭,通过宣读其证言笔录的方式作证亦属合法。因此,《刑事诉讼法》第190条的规定实际上否定了第59条的规定,使得实践中证人普遍以证言笔录代替亲自出庭作证,证人庭前陈述准入法庭不受限制[11]。此外,2012年修正后的《刑事诉讼法》第187条虽然增加了证人强制出庭作证制度,但并未对证人拒不出庭作证时其庭前证言笔录的适用情况作出禁止性规定。虽然《最高人民法院关于适用《〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》(以下简称《高法解释》)第78条第3款作了补充规定,即被强制出庭作证的证人无正当理由拒绝出庭作证时,法院如果无法确认其庭前证言的真实性,那么该证言不能用作定案根据。但是,这一排除庭前证言的前提是其真实性无法确认,如果该庭前证言的真实性得到确认便可采纳为定案的根据,这便为该种情形下证人庭前证言的适用留下了极大的空间。

其次,非法证言排除规则的作用微弱。新《刑事诉讼法》确立了非法证言排除规则,根据该法第54条的规定,证人证言如果是采用暴力、威胁等非法方法收集,应当被排除。此外,根据《高法解释》第76条和第77条的规定,如果询问证人时没有个别进行,或者书面证言未经过证人核对确认,或者存在其他收集程序、方式上的瑕疵情形,在无法进行补正或无法作出合理解释时,该证言不能用作定案根据。但是,这些规定主要是对侦查人员违法获得证言或者不规范制作证言笔录所进行的排除,而如果证言笔录的制作本身不存在违法或不规范的情况,就不需要排除[12]。由此可见,非法证言排除规则仅仅解决了少量的以非法或不规范方法取得的证人庭前陈述的证据能力,而大量的以合法方法取得的证人庭前陈述的证据能力并未得到解决,其在证人庭前陈述证据能力问题上所无法发挥的作用甚微。而即便是对于违法或不规范方法获得的证言笔录,这些排除规则能否真正发挥作用,亦不可知。实践中,法官不愿排除、不敢排除、不能排除的情形比比皆是。

再次,证人“翻证”的制度设置不健全。关于证人“翻证”时其庭前陈述的适用问题,我国《刑事诉讼法》并未作出规定,仅在相关司法解释中有所涉及。根据《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》(以下简称《高检规则》)第442条第5款的规定,证人如果进行虚假陈述,在必要的时候应通过宣读侦查或审查起诉阶段的证言笔录来询问证人。根据这一规定,庭前证言笔录可以作为弹劾证据使用,但该条并未规定其能否作为实质证据使用。况且,由于部门解释的局限性,该条规定的效力仅限于检察机关,而对于承担审判职能的法院并无约束力。此外,《高法解释》第78条第2款对此有较为详细的规定,即在证人当庭证言与庭前证言矛盾时,如果证人能够作出合理解释并有相关证据印证,应采信当庭证言;如果证人不能作出合理解释而庭前证言有相关证据印证,则可以采信庭前证言。根据这一规定,当庭证言如欲被采纳,必须同时满足“证人能够对‘翻证’作出合理解释”和“当庭证言有相关证据印证”这两个条件,否则法官仍然可以放弃当庭证言而采纳庭前证言,从而使得当庭证言的采纳并不具有优先性[13]。

2.以证明力规则代替证据能力规则

按照现代证据法的基本要求,法律所要规范的主要是证据的法律资格和司法证明方式,对于证据的证明力问题,法律一般不做限制性规定,而是交由法官根据经验、理性和良心进行自由评价和判断,此即自由心证原则[14]117。而我国刑事诉讼法由于缺乏证据能力规则,为有效约束法官采信证据、认定事实的过程,限制法官自由裁量权,刑事诉讼法设置了大量的证明力规则,以此填补证据能力规则欠缺的空隙。在证人证言方面,根据《高法解释》第78条的规定,证人“翻证”时采纳当庭证言的条件之一是其有相关证据印证;而证人不出庭时采纳庭前证言的条件是其真实性得到确认。这里的“有相关证据印证”和“真实性”都属于证明力的判断标准,换句话说,只要证人证言的证明力得到确认,其证据能力问题即可被忽略,这就将原本属于证据能力的问题转化为证明力的问题[15]。此外,《高法解释》第109条甚至规定,生理上或精神上有缺陷以及与被告人有亲属或利害关系的证人,其证言有其他证据印证时才可以采信。这一规定为不同证据的证明力确定了大小强弱的区分标准,将本属于经验法则和逻辑法则层面的证据评价规则上升为普遍的法律规范,可能带来不可低估的风险,例如有利害关系的证人有时可能提供真实可靠的证言,而无利害关系的证人则完全可能作伪证[16]。以证明力规则代替证据能力规则是我国证据能力规则欠缺的产物,不但与现代证据法的精神相悖,而且还会造成经验法则和逻辑法则的滥用,导致证据采纳和事实认定的形式化。解决这一问题的关键是建立起完善的证据能力规则,使证明力规则失去其存在的价值。

(二)司法层面

1.证人普遍不出庭作证

证人出庭作证是现代刑事诉讼的基本要求。我国1996年修正的《刑事诉讼法》虽然在审判阶段引进了当事人主义的诉讼机制,然而司法实践中,证人却普遍不出庭作证,严重影响了刑事诉讼的有效实施。根据最高法院统计所得的数据,在全国法院的刑事诉讼中,证人于一审案件的出庭率不足10%,二审案件的出庭率不足5%[17]。证人普遍不出庭作证,带来的直接后果便是法庭以证人庭前陈述笔录定案。据统计,2009年上海市A法院生效的92份刑事判决书中,共采纳了1468份证据材料,其中以笔录形式体现的证据有946份。而证言笔录的数量为644份,占笔录类证据的86.1%,占全部证据材料的43.9%[18]。2012年修正后的《刑事诉讼法》加强了证人强制出庭、证人保护、证人补偿等制度,以期提高刑事证人的出庭率。然而,新《刑事诉讼法》的实施状况显示,证人不出庭作证的情况并未得到有效改善,证人出庭率仍旧很低[19]。

2.以证人庭前陈述笔录定案的弊端检视

证人不出庭作证,法院以证人庭前陈述笔录定案,在司法实践中造成了一系列弊端。一是严重影响了法院裁判的中立性。证人庭前陈述笔录一般是由控诉方单方提供,控诉方的追诉角色及其相关利益往往会影响取证的角度、方式与证言固定的内容,使证言笔录所记载的信息不全面甚至发生扭曲。法院以这种带有控诉色彩的陈述笔录定案,必定影响裁判的中立性。二是使质证流于形式。控辩双方对出庭证人进行交叉询问,是检验证言真实性与可靠性的有效手段。而对于证人陈述笔录,即使发现存在某些疑点,也无法通过询问、反询问的方式查明其真伪,验证其可靠性,从而使得法庭质证无法有效进行[20]。三是纵容了证人不出庭作证。按照现代证据规则的要求,证人如果不出庭作证,其庭前陈述笔录原则上不得使用。而我国在证人不出庭的情况下,却普遍以其庭前陈述笔录定案,使得证人应当出庭而不出庭的情况缺乏证据规则上的制裁,证人出庭与否并未产生实质性影响,从而在一定程度上纵容了证人不出庭作证。为此,应当建立完善的证人庭前陈述的证据能力规则,以解决司法实践中存在的问题。

三、两种立法模式之比较与选择

关于证人庭前陈述的证据能力规则,目前存在传闻证据模式和直接言词模式这两种立法模式。传闻证据模式主要存在于英美法系国家,而直接言词模式主要存在于大陆法系国家。两种立法模式各有其特点,但在对证人庭前陈述适用的规制上效果相同。

(一)传闻证据模式

传闻证据模式建立在传闻法则之上。根据传闻法则的要求,非由作出陈述者本人在诉讼中提供的言词证据不得被采纳。对于证人庭前陈述这一传闻证据,其在证明案件事实方面并不是最佳证据[21],而且证人庭前陈述没有经过控辩双方的交叉询问[22],其真实性与可靠性无法得到确认从而存在虚假的可能①See Mima Queen and Child v.Hepburn,11 U.S.290,295-6(1813)。,故证人庭前陈述不应当用作定案的根据。但是,如果不问青红皂白一律将证人庭前陈述排除,可能会影响到案件事实的裁判,进而不利于实现公平正义[23],故英美法系国家对传闻法则设置了例外规定。在判例法上,证据的“可信性(Reliability)”与“必要性(Necessity)”两个基准,是形成传闻法则例外的主导原则[24]。所谓可信性,是指从证人作证的外部情况可知,即便未对证人进行交叉询问,其陈述的可信度仍然能够得到肯定,也即该陈述在作出的过程中因没有受到其他外力的影响而可信。所谓必要性,是指作证时除原陈述人的陈述之外,无法获得其他证据,只能使用原陈述人的陈述,如证人因死亡或下落不明而使证人传唤不能或传唤有困难[25]149-150。证人庭前陈述的可采性,亦建立在这两个基准之上。

在美国,《联邦证据规则》第803条和第804条对证人庭前陈述的证据能力作了系统化规定,基本上以“可信性”与“必要性”两个基准来界定证人庭前陈述的证据能力。因“可信性”得采用证人庭前陈述的情形有:(1)即时感觉印象;(2)激奋话语;(3)当时存在的精神、情感或者身体状况;(4)为医学诊断或者治疗目的而作出的陈述;(5)记录的回忆;(6)日常活动的记录;(7)公共记录;(8)其他记录或文书②详见美国《联邦证据规则》第803条的规定。。因“必要性”得采用证人庭前陈述的情形有:(1)先前证言;(2)濒死心态下的陈述;(3)对己不利的陈述;(4)关于个人或者家史的陈述;(5)提出用以反对其不法行为致使陈述人不能到庭之当事人的陈述[26]261-292。至于不符合上述情况,但基于相关事实的考虑,法院确信庭前陈述具有高度可信性与必要性时,亦准许法院在符合《联邦证据规则》第807条规定的条件时,得采纳证人庭前陈述[27]。在英国,2003年《刑事审判法》系统规定了传闻法则,并改革了传闻法则的基本原则,将对待传闻证据的态度从原则上排除转变为有条件的接受[28],传闻法则已经从“普遍排除规则”改变为“普遍采纳规则”[29]。该法案第116—120条分别对证人不能到庭的情形、商业及其他文件、某些普通法可采性种类的保留、前后不一致陈述、证人以前作出的其他陈述这五种类型的证人庭前陈述的可采性作出了具体规定[30]106-111。

(二)直接言词模式

直接言词模式建立在直接言词原则之上。按照直接言词原则的要求,证人应当亲自出庭作证,其庭前陈述不能在法庭上宣读,除非符合法律规定的例外情形[14]429-430。根据《德国刑事诉讼法》第250条的规定,法庭审理中对证人的询问不能以宣读先前询问笔录或书面陈述代替[31]200。该条规定禁止以书面证据代替证人证言③具体内容参见Gollwizer,in:Loewe/Rosenberg,§250 n.24;Kleinknecht/Meyer—Gossner,§250 n.4。,因为将证人陈述转化为书面记录的过程中其内容会发生改变,而且证人不出庭作证会使得法庭及当事人无法对其进行询问。但是,德国刑事诉讼法又规定了例外情形。根据该法第251条第1款的规定,如果检察官、辩护人和被告人同意;或者证人因死亡或其他原因无法出庭;或者笔录或文书涉及财产损害的存在状态或额度,那么可以宣读询问笔录或含有其所作书面陈述的证书来代替对证人的询问。根据该法第251条第2款的规定,如果证人因疾病、虚弱或其他无法排除的障碍而无法出庭;或者因为路途遥远而无法出庭;或者检察官、辩护人和被告人同意时,也可通过宣读先前法官询问的笔录代替对证人的询问。根据该法第251条第3款的规定,以直接作判决以外的目的,特别是为准备裁决应否传唤和询问某人时,亦允许宣读询问笔录、证书和其他作为证据材料的文书[31]200-201。在法国,刑事法庭尤其要极为严格地执行法庭辩论的言词性原则,证人应当口头作证,只有经审判长例外批准,证人才可借助文件提供证词[32]486-487。根据《法国刑事诉讼法典》第331条第3款、第452条和第536条的规定,在重罪法庭、轻罪法庭以及违警罪法庭的审理中,证人要口头作证,除非特殊情况并经审判长允许才可借助文件作证[33]295。此外,该法第326条以及第437—439条还对证人不出庭作证的制裁措施作出了具体规定。

(三)我国之选择

传闻证据模式与直接言词模式各有特点,根据我国实际情况,我国应选择传闻证据模式,同时应当吸收直接言词模式的合理因素。

首先,传闻证据模式有利于我国现实问题的解决。我国由于缺乏证据能力规则对证人庭前陈述的适用进行规制,导致证人庭前陈述几乎不受限制地成为法官定案的根据,而即便是非法获得的证人庭前陈述,实践中也很难排除,使得法庭审理愈加形式化与书面化。解决我国刑事诉讼中该类问题的有效方法,就是建立完善的证据能力规则,通过严格规范证人庭前陈述的适用,达到法庭审理的实质化与言词化。比较传闻证据模式与直接言词模式这两种立法模式,传闻证据模式更有利于我国现实问题的解决。传闻证据模式对证人庭前陈述的规制较为严格,依据传闻法则的规定,证人庭前陈述原则上一概不具备证据能力,只有法律规定的例外情形,才具备可采性。而且传闻证据模式在长期的司法判例中形成了较为成熟和丰富的传闻法则例外,使得证人庭前陈述的适用具备合理性与安全性。如美国依据“可信性”与“必要性”两个基准设置的传闻法则的例外,使得证人庭前陈述得到了合理的规制与适用。而直接言词模式对证人庭前陈述的限制较为宽松,直接言词原则并不排斥传闻证据,甚至允许传闻证人出庭陈述[34]。而且直接言词模式对证人庭前陈述例外适用情形的规定,则较为简单与粗疏,甚至完全委由法官自由裁量。如法国刑事诉讼法规定证人借助文件作证的例外情形只需审判长允许即可,法律并未对具体情形作出规定。我国刑事诉讼法如果不对证人庭前陈述例外适用的情形作出明确且具体的规定,必将造成法律实施过程中的扭曲与规避,使得证人庭前陈述的例外适用变成原则上采纳。因此,出于有效解决我国实践中证人庭前陈述不受规制的问题,我国应当建立传闻证据模式的证据能力规则。

其次,直接言词模式的合理因素应当被借鉴吸收。直接言词原则建立于职权主义诉讼模式之下,注重法官与证据的关系。直接言词原则不仅规定了证人庭前陈述的证据能力,而且对于法官如何对证人庭前陈述进行法庭调查进行了详细且具体的规定[35]。因此,直接言词模式不仅强调证人庭前陈述的证据能力问题,而且强调法官对证人庭前陈述的调查方式问题,体现出了法官主导审判的特点。而传闻法则建立于当事人主义诉讼模式之下,注重当事人与证据的关系,重在保障被告方的反对诘问权[36]。因此,传闻证据模式对法官与证据的关系重视不足,忽视了法官对证人庭前陈述的调查方式问题。我国1996年修改《刑事诉讼法》时虽然加强了当事人主义诉讼模式的因素,在法庭审判阶段引入了对抗制机制,但我国刑事诉讼法从整体上来说仍然属于强职权主义的诉讼模式,特别是2012年修正后的《刑事诉讼法》对案卷笔录移送制度的恢复,又进一步加强了职权主义色彩。因此,为适应我国的刑事诉讼模式,我国刑事诉讼法如欲构建符合我国实际的证人庭前陈述的证据能力规则,就不应当忽视法官与证据的关系,对于直接言词模式中有关法官与证据调查方式问题的成功经验,我国刑事诉讼法亦应当进行合理地借鉴吸收。

四、证人庭前陈述证据能力规则之建构

我国在具体构建的过程中,应当以传闻法则作为指导准则,原则上否定证人庭前陈述的证据能力,同时以“可信性”与“必要性”作为例外基准,设置证人庭前陈述适用的例外情形。此处的“可信性”并不涉及证明力问题,而是对陈述作出时的外部环境的审查,也即“可信性的情况保障”,否则就混淆了证据能力与证明力的分野。而此处的“必要性”是指证言的重要程度,否则便无法证明案件事实[27]。“必要性”意味着证言的不可得性,即使证人在庭上,但是声称已经忘记了以前的陈述,也可以说其庭前陈述具备了必要性基准[37]337。由于我国存在证人可以不出庭的情形,故以下主要分证人出庭与不出庭两种情况,分别对证人庭前陈述的证据能力规则进行构建。

(一)证人出庭情况下庭前陈述的证据能力

当证人出庭作证时,其当庭陈述可能与庭前陈述一致,也可能与庭前陈述不一致。证人可能当庭复述其庭前陈述,也可能因记忆的修改和恢复、受外界暗示或者故意作虚假陈述等原因而当庭“翻证”。在证人出庭情况下,其庭前陈述的证据能力应当分与当庭陈述一致和不一致两种情形分别讨论。

1.庭前陈述与当庭陈述一致的制度建构

(1)庭前陈述不具备证据能力

根据传闻法则的要求,证人庭前所作的陈述由于没有接受控辩双方的交叉询问,其真实性无法得到验证,故庭前所作的陈述应当不具备证据能力。特别是当庭前陈述与当庭陈述在内容上一致时,两者并无实质性差别,而当庭陈述能够使他造当事人有对质诘问的机会,法官也可以通过观察证人作证时的神态表情来判断证言的真伪,因此当庭陈述属于较好的证据①United States v.Inadi,475 U.S.387,394(1986)。。换言之,证人庭前陈述并无独立的证据价值,其目的仅仅在取代当庭的陈述,如果证人可以在审判中作证,使裁判者可以直接听闻,直接观察证人陈述时的言行举止时,没有理由以较不好的先前陈述代替较好的当庭陈述②U.S.v.Inadi,106,S.Ct.1121,1126(1986)。。所以,当庭前陈述与当庭陈述一致时,应当优先采用当庭陈述,庭前陈述不具备证据能力。

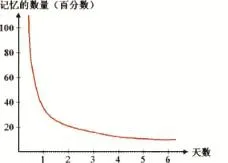

(2)辅助功能:唤醒证人记忆

关于人的记忆,根据德国心理学家赫尔曼·艾宾浩斯提出的“遗忘曲线”(见图1)[38]365-367,人类的记忆会不断地遗忘,起初的遗忘速度最快,随后会慢慢减弱。所以,人类的记忆会随着时间不断地衰退与减少,这是人类记忆的基本特征。此外,记忆还会因干扰、误导等原因而发生扭曲[39]。具体到刑事诉讼领域,随着案件在处理过程中花费时间的增加,证人记忆发生遗忘、扭曲的现象也就愈明显,其正确记忆的部分也会随着诉讼阶段的推进而减少(如图2所示)。鉴于该种情形,当证人的庭前陈述与当庭陈述一致时,庭前陈述虽然不能够用作定案的根据,但在证人当庭作证过程中出现遗忘或混淆某些案件情节时,庭前陈述可以辅助证人唤醒其记忆。我国刑事诉讼法应当肯定庭前陈述的这一辅助功能。

图1 遗忘曲线

图2 刑事诉讼各阶段的正确记忆

2.庭前陈述与当庭陈述不一致的制度建构

(1)庭前陈述可作为弹劾证据

当证人庭前陈述与当庭陈述的内容出现不一致的情况时,表明证人的信用性存在问题,因为根据逻辑规律,证人对同一事实作出两种以上实质不同的体验性陈述,这些矛盾陈述可能同假但不可能同真。此时,庭前陈述只要是合法取得,便可用来质疑当庭陈述的可信性。因此,庭前陈述可用作弹劾证据。两大法系国家均规定了庭前陈述的这一弹劾功能。例如,根据美国《联邦证据规则》第801条(d)款(1)项(A)的规定,证人先前不一致的陈述如果是在审判、听证或者其他程序、或者在证言存录过程中在伪证之罚下作出的,当证人出庭作证并就该先前陈述受到交叉询问时,该先前不一致陈述不是传闻,具备可采性[26]238。《德国刑事诉讼法典》第253条第2款也规定,如果询问中出现与先前陈述矛盾,在不中止法庭审理的情况下,无法以其他方法加以确定或消除,亦可以宣读先前对其询问的笔录中与此有关的部分[31]202。我国《高检规则》第442条第5款虽已有相关规定,但其仅仅是部门解释,我国《刑事诉讼法》应当对此明确规定。

(2)庭前陈述作为实质证据的条件

实质证据指能够用作定案根据的证据[40]。当证人庭前陈述与当庭陈述的内容出现不一致时,在真实可靠性方面,当庭陈述并不必然大于庭前陈述。这是因为证人在面对被告人时可能担心结怨、报复而不敢直言事实,或者与被告人有利害关系而有意作伪证等。故当庭前陈述与当庭陈述不一致时,不应一概否定庭前陈述的证据能力,而应当兼顾实体正义的要求,具体问题具体分析,庭前陈述在满足一定条件的情况下,也可以作为实质证据使用。庭前陈述如欲作为实质证据,应当同时满足如下条件:第一,庭前陈述在作出时必须具有可信性的情况保障,排除虚假陈述的可能;第二,庭前陈述必须为证明犯罪事实存否所必要,此即证据的不可或缺性要件;第三,庭前陈述必须有其他证据相互印证,此属于证明力层面的要求。只有同时满足以上条件,证人庭前陈述才能够作为实质证据使用。

(二)证人不出庭情况下庭前陈述的证据能力

证人不出庭情况下,其庭前陈述并非一概无证据价值,如有些庭前陈述具有相当的可信性,即使不对证人当庭对质诘问,亦可保障庭前陈述的真实性;或者有些庭前陈述的必要性非常需要,对案件的证明作用不容忽视。为了兼顾真实发现的需要,我国宜借鉴两大法系国家的立法例,参照可信性与必要性两个基准,设置如下证人不出庭情况下庭前陈述适用的例外情形。

1.法官面前所作陈述

证人在法官面前所作的陈述,由于法官在性质上地位超然中立,在对证人询问时,对造当事人已有反对诘问的机会,即使当事人没有在场,法官亦可依职权就有关对被告有利之事项询问证人,其可信性的情况保障能够获得,故法官面前所作陈述可作为传闻法则的例外而具备证据能力[25]163。例如,证人在一审程序中所作成的证言,在二审程序中可直接采纳。该种情形作为传闻法则例外的关键是该庭前陈述是在特别可信的情况下所为,但在适用范围上应当有所限制。首先,证人在法官面前所作陈述,应指证人于诉讼程序中法官依法询问时所作陈述,而不应当包括于诉讼程序外向法官个人的告白或陈述。其次,为保障被告的对质权,可容许作为本项例外的情形,应以先前程序的陈述已赋予被告或辩护人对质诘问的机会为限。倘若先前程序中并未赋予被告方对质诘问证人的机会,则应当加上证人传唤不能的要件,否则本案于开庭审理时,仍应当传唤证人到庭接受当事人的对质诘问[5]。

2.证人传唤或询问不能

按照传闻法则的要求,证人不出庭作证,其庭前陈述应无证据能力。但是,如果证人确实存在无法出庭的客观原因,而其庭前陈述具备可信性的情况保障,且对证明案件事实不可或缺时,如果仍排斥该庭前陈述的证据资格,便违背了真实发现的目的[27]。因此为兼顾实体公正的实现,防止发生取证困难,我国刑事诉讼法应当规定,当证人已经死亡或者丧失记忆,或者因疾病、下落不明或者在国外而无法传唤或无法询问时,如果证人的庭前陈述同时具备“特信性”要件与“必要性”要件时,该证人庭前陈述可以具备证据能力。在具体适用过程中,证人无法传唤或无法询问的情形必须是由客观原因造成,不能存在人为介入的因素,并且这一事由应当持续一定程度以上[5]。而此处的“特信性”要求比“可信性”要求更高,应为绝对的特信情况,可参考英美法上构成传闻例外的出于自然的发言、临终前的陈述等案例。此处的“必要性”主要指证言的不可或缺性,即证人庭前陈述应当与犯罪事实相关,并且对犯罪事实的证明具有实质上的必要[41]364。

3.特别可信性文书

对于公务文书、业务文书或其他特别可信性文书,由于其在性质上具有高度的客观性,并且具有例行性、公示性、制裁性等特征,可以将其采纳为传闻法则的例外,承认其证据能力。首先,公务文书指公务员职务上制作的记录文书、证明文书,如户籍本、公证书等。由于该类文书是公务员依据职权所制作,关系到公务员的责任与声誉,如果发生错误,可能会追究公务员的刑事或行政责任,因而其正确性较高。而且这类文书一般处于可受检查的公开状态,即使存在错误,也很容易被发现纠正,所以除存在明显不可信的情形外,应承认其证据能力。其次,业务文书指业务人在从事业务过程中所须制作的证明文书或者记录文书,如商业账簿、航海日记等。这类文书是在通常的业务过程中有规律、不间断地制作,一般会有记账人或会计人等进行校对,而且大部分文书在业务完成前后随即制作,不存在预见以后可能会作为证据而进行伪造的动机,况且即便让制作人出庭作证也很难回忆起以前的数据或事实,因此具有不可替代性,除非该类文书存在明显不可信的情形,否则应承认其证据能力。再次,其他特别可信性文书指与上述文书具有相同可信度的文书,如体育纪录、统计表、官方公报、家族谱等,基于前述相同理由,亦应承认其证据能力[1]199-200。

4.双方同意之陈述

传闻法则排除证人庭前陈述主要是因为其没有经过被告方的反对诘问。但如果被告方放弃了反对诘问权,在审判时表示同意采用传闻证据,那么出于真实发现的需要,法院可以承认该传闻证据的证据能力[1]254-255。即便是实行直接言词原则的国家,也认可双方同意适用的证人庭前陈述。如《德国刑事诉讼法》第251条即规定,如法官取得检察官、辩护人及被告的同意,可直接宣读询问笔录代替对证人的询问[31]200。该规定意旨的积极意义在于增进审判效率①,只要不违背法官实体真实发现的义务,并不会侵害被告程序权的保障[42]。为兼顾审判效率与实体真实发现,我国刑事诉讼法也宜确立控辩双方同意的证人庭前陈述为传闻法则的例外,但应当满足如下要件:第一,同意要件,控辩双方的“同意”是容许证人庭前陈述适用的前提要件,且应当于证据调查前以明确的意思表示为之[27];第二,相当性要件,对于经控辩双方同意的证人庭前陈述,法官应审查其作成时的情况,如认为欠缺任意性,或取得过程有重大违法,应认为不相当,而无法取得证据能力[5]。

[1]王兆鹏等.传闻法则:理论与实践[M].台湾:元照出版有限公司,2004.

[2]Judge Jerome Frank&Barbara Frank,Not Guilty 201(Doubleday 1957).

[3]Felice J.Levine&June Louin Tapp,The Psychology of Criminal Identification:The Gap from What to Kirby,121 U.Pa.L.Rev.1079,1087-1088(1973).

[4]Michel L.Radelet,Hugo Adam Bedau&Constance E.Putnam,In Spite of Innocence 39.(Northeastern University 1992).

[5]陈运财.传闻法则之理论及其实践[J].月旦法学杂志,2003,(97):85-106.

[6]Edward W.Cleary,et al.,McCormick on Evidence,p.726,third ed.,1984.

[7]Christopher B.Mueller,et al.,Evidence under the Rules 125(2000).

[8]John C.Klotter,Criminal Evidence 275(1992).

[9]G.Michael Fenner,The Hearsay Rule 9(2003).

[10]张明伟.英美传闻法则与对质条款的历史考察[J].月旦法学杂志,2006(131):93-118.

[11]宋维彬.传闻法则与直接言词原则之比较研究[J].东方法学,2016,(5):20-27.

[12]陈瑞华.论证人证言规则[J].苏州大学学报,2012(2):1-10.

①具体参见KK-Diemer,a.a.O。(Fn.1),§251 Rn.1;Meyer-Gossner,StPO,46.Aufl。,§251 Rn.1。

[13]陈瑞华.论证据相互印证规则[J].法商研究,2012(1):112-123.

[14][德]克劳思·罗科信.刑事诉讼法[M].吴丽琪,译.北京:法律出版社,2003.

[15]汪贻飞.论证据能力的附属化[J].当代法学,2014(3):151-160.

[16]陈瑞华.以限制证据证明力为核心的新法定证据主义[J].法学研究,2012(6):147-163.

[17]毛立军.证人出庭率低症结何在?[N].人民政协报,2007-07-31.

[18]于书生.笔录证据运用的过量与适量[J].上海政法学院学报,2011(2):63-69.

[19]龙宗智.新刑事诉讼法实施:半年初判[J].清华法学,2013(5):127-142.

[20]龙宗智.论书面证言及其运用[J].中国法学,2008(4):128-144.

[21]I.H.Dennis,The law of Evidence,4th edition,Sweet&Maxwell,2010,p.687.

[22]Steven I.Friedland,et al.,Evidence Law and Practice 308(2000).

[23]Andrew Li-Teik Choo,Hearsay and Confrontation in Criminal Trial[M].Oxford University Press,1966,p.11.

[24]Lempert&Saltzburg,A Modern Approach to Evidence,2th ed(1983),p.355.

[25]黄朝义.刑事诉讼法——证据篇[M].台湾:元照出版有限公司,2002.

[26]王进喜.美国《联邦证据规则》(2011年重塑版)条解[M].北京:中国法制出版社,2012.

[27]陈恒宽.从新修正刑事诉讼法谈传闻法则[J].月旦法学杂志,2003(97):107-117.

[28]郭志媛,蔡溦.传闻证据规则变革评述——兼谈对我国确立传闻证据规则的启示与借鉴[J].证据科学,2009(2):240-249.

[29]Richard May&Steven Powles,Criminal Evidence,5th ed,Sweet&Maxwell,2004,p.189.

[30]英国2003年《刑事审判法》及其释义[M].孙长永等,译.北京:法律出版社,2005.

[31]德国刑事诉讼法典[M].宗玉琨,译.北京:知识产权出版社,2013.

[32][法]贝尔纳·布洛克.法国刑事诉讼法[M].罗结珍,译.北京:中国政法大学出版社,2009.

[33]法国刑事诉讼法典[M].罗结珍,译.北京:中国法制出版社,2006.

[34]Volker F.Krey,Characteristic Features of German Criminal Proceedings:An Alternative to the Criminal Procedure Lawof the United States?,21 Loy.L.A.Int’l&Comp.L.J.591,1999.

[35]宋维彬.论刑事诉讼中勘验、检查笔录的证据能力[J].现代法学,2016(2):174-188.

[36]陈运财.传闻法则与直接审理[J].月旦法学教室,2004(21):133-136.

[37]王进喜.刑事证人证言论[M].北京:中国人民公安大学出版社,2002.

[38]黄希庭.心理学导论[M].北京:人民教育出版社,2007.

[39]刘志刚.从证人记忆探讨刑事诉讼法第159条[J].法令月刊,2009(5):63-74.

[40]宋维彬.论被告人庭前供述的证据能力[J].法律科学,2014(5):138-149.

[41][日]土本武司.日本刑事诉讼法要义[M].董璠舆,宋英辉,译.台湾:五南图书出版股份有限公司,1997.

[42]何赖傑.传闻法则之同意[J].月旦法学杂志,2004(114):85-92.

(责任编辑 刘 英)

D925.2

A

1671-511X(2017)02-0058-09

2016-01-19

宋维彬(1987—),男,法学博士,中国人民公安大学警体战训学院讲师,研究方向:刑事诉讼法学、证据法学。