奇观中的性别政治:从《脂粉市场》看左翼电影中对“都市”的表达

黄望莉 杨 鸽

1933年,是左翼电影创作的一个高峰。也就在这一年,中共上海文委电影组成立,夏衍担任组长,阿英等为委员。已经于前一年进入明星公司担任编剧顾问的夏衍,其作品开始大量面世。在这一年里,夏衍作为编剧参与了《脂粉市场》(1933)、《前程》(1933)、《春蚕》(1933)、《时代的儿女》(1933)、《上海二十四小时》(1933)5部影片的制作。这些影片中,除了《春蚕》出于“教育”的目的而改为“纪录电影”的方式,其他几部影片都将叙事的主体指向了在都市生活中的女性及其种种遭遇。《脂粉市场》是其中非常重要的一部。这部影片不仅有影星胡蝶在其中的重要表现,还有最终走向“自杀”的影星艾霞的表演。这部影片对都市现代性景观的“奇观化”呈现、都市女性议题争论与女性明星在影像内外的悲喜人生彼此交织,最终呈现为一种充满“纠结”的都市“幻象”,这部影片在左翼影评的肯定之余,也指出其困境所在。

一、“左翼”叙事中的都市奇观

20世纪的30年代,文化界掀起了一场影响广泛的“左翼”文化运动。严格来说,左翼电影是这个多元文化运动的一个组成部分,政治形势的严峻使得许多人都主动接纳了这样一种激进的社会和美学转向。①电影文化协会的成立就是在这一时代氛围下出现的,由此,以夏衍为代表的左翼电影人得以深入到各大电影公司一线,有组织有目标地积极创作了诸多优秀左翼电影作品,诸如《狂流》《春蚕》等等,左翼电影运动取得了辉煌成就。《脂粉市场》与其他的以妇女生活为题材,探讨女性觉醒和女性解放出路的《前程》《女儿经》《自由神》等作品相似,虽然题材各异,但是都能够结合当时都市社会生活的实际,取材于现实,展现当时社会中的诸多矛盾。正如夏衍所言“活泼的,更扩大的,向社会生活的各方面,摄取有关社会问题的题材”②。

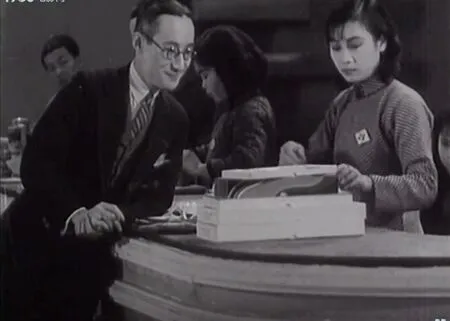

女性作为家国母体的最为明确的指代,左翼电影的叙事中,女性成为叙事主体,她们在这个刚刚崛起的现代都市中的沉浮和选择,实际上指代了左翼影人摈弃繁华,对底层生存价值的认同。影片《脂粉市场》就是诞生在这样一个关于女性意识觉醒的启蒙话语时代。故事讲述了陈翠芬(胡蝶饰)在她父亡,家庭收入无以为继的时候,不得不脱离学生生活,踏进陷阱重重的社会谋生的故事。翠芬被介绍到一家百货公司去当女店员,除受人们的玩弄和侮辱,同事的讪笑和倾轧以外,更受着上司林监督(王献斋饰)和小开张有济(孙敏饰)不怀好意的追逐,虽然也有像钱国华(龚稼农饰)那样诚恳朴实的青年职员关心她,并且真挚地爱着她。她为了维护自己“清清白白的良家女子”的身份,不愿意干下去了,而生活窘迫的鞭子又鞭挞着她。但是出路何在呢?她走出了百货公司的大门,投入了广大群众的人流中,这时,她意识到,为了摆脱妇女受侮辱的命运,她应当在广大的群众中迎接艰苦的斗争和未来的生活。毫无疑问,这部表现生活在都市中的“娜拉出走之后”职业女性的影片,在同时期涉及女性觉醒、女性离开传统家庭、职业女性的出路问题的左翼电影中,独树一帜,被誉为“题材上极现实、极有力”③在当时引发了较好的社会反响。

图1.

我们知道这是一部“明星”公司主动引入“左翼”影人编剧的影片。事实上,无论在当时还是新中国成立后,都是得到官方认可的进步影片。然而,回到当时拍摄的历史现场来看,这部影片的真正作者应当是导演——张石川。20世纪10年代就开拓中国电影之路的第一代中国电影人张石川,到1933年已经是经验非常丰富的电影导演和电影事业家。抛开意识形态来看,《脂粉市场》是一部公司出品、追求商业利益的影片。据夏衍的回忆所述,“一九三四年,我用丁谦平化名写了《脂粉市场》……公司老板敢于派最好的电影明星来拍我们搞的剧本,等于把本钱的大注押在我们身上,这表明对我们已经不存在什么戒备了”。④且不论夏衍是否在刻意夸大当时左翼影人在其中的制片地位,但是,我们或许可以看作“明星”影片公司投入了自己的“王牌”导演——张石川和“王牌”明星——胡蝶、龚稼农等,其目的是在调整“明星公司”故事内容,开始关注社会现实性的同时,极力通过影像来展示上海——这一当时的“东方巴黎”的世界性特质。这一特点可以在《脂粉市场》中随处信手拈来。

例如,影片第二段落的第一个镜头就是不断旋转的机械制动的儿童玩具,从这个特写镜头拉出来,是站在百货柜台前后的美貌销售杨小姐和来投其所好的登徒子们。张石川通过镜头在有序的场面调度中大量地向观众呈现出百货公司这一新兴的商业文化场所。众所周知,20世纪30年代上海的百货公司是整个都市文化发展的一个重要的组成部分,上海初现辉煌而充满奇观的百货公司、管乐齐鸣的游乐场、歌舞厅是当时“新感觉派”作家笔下的主要叙事背景,其建筑内各种“机械化”的装置成为当时文人们最具现代性体验的生活内容。身处其中的张石川也正是将他对都市现代体验融入他整个的影像的呈现之中。胡蝶身着朴素的旗袍在影片中或置于前景,或置于后景,摄影机背后的眼睛将女体与欧式雕梁画栋、现代艺术装置形成对话关系。整部影片中不乏借着胡蝶所扮演的翠芬的视角来观看着都市中繁华与时尚的种种“罪恶”。当初进入都市中的翠芬看到的是繁华的街道,街上闪闪发光的圣诞节装饰物。都市中消费的气息无处不在。翠芬所参加的数次圣诞舞会中,cosplay的“猩猩”和“鸡”的表演,都使得观众随着人物的视点来感知超越自己亲身体验外的事物,以更新现代和流行的信息,去经历上海都市的现代性。翠芬从一个不谙世事的女学生,到融入当时的花花世界十里洋场,完成了较为完整的都市生活体验,银幕下的观众也从其中获得相应的视觉快感和心理安慰。包括本片中叙事流畅的都市爱情故事,在某种程度上既满足了观众对于社会压力的宣泄,也满足了观众对于都市新生活和新时尚的认知和认同,而娱乐消费本身就为受众提供新鲜的都市生活规则、应对策略,以及都市时尚,并且向受众传递新型的都市文化价值观。影片所展现的娱乐消费生活的过程本身,也是人们融入多元社会的一种有效方式。

毫无疑问,这部充满左翼意识的影片,其国家/民族等激进话语的表达是借女性、都市、消费等议题实现其社会批判的。银幕上借胡蝶充满厌恶的眼神代替了“左翼”编导者对光怪陆离的消费都市的批评态度。张石川作为故事的呈现者,无疑丰富了这部“左翼”电影史上重要的作品的叙事策略,这部影片的成功也推动了左翼文化对黑暗社会的揭露。当时的社会舆论鼓励各界去看电影,包括工人在内,认为电影能使大众“长进普通的学识,和革除旧社会的恶习惯,大家走到光明的一条路上去,是一件很能促进文化的事”⑤。然而,值得注意的是,在以商业为目的的影像制造过程中,左翼电影的主旨在揭露“女子职业的黑暗面——社会的黑暗面”⑥的同时,其叙事中将都市空间,如舞会、商场、公寓等奇观化,那么女性在其中的抗争也再次成为都市文化奇观的一部分。

二、“自杀”还是“出走”:文本内外的女性困境的展现

女性在左翼文化崛起的都市中,其个体价值的追求原本趋向于自由主义,一种讲求个人发展、快乐和自由选择的权利诉求。然而,左翼文化运动不仅恰是植根于现代都市文化,而且受到诸如苏联电影学派、日本新感觉电影等世界各国多元文化的影响。因此,在左翼电影创作中,本着现实/写实主义创作精神,都市中的时代景观和性别奇观,都成为描摹的对象。就影片《脂粉市场》中来看,在整个叙事中,女性、都市消费与视觉奇观并未被意识形态所淹没,而是在其主题表达中起到了推波助澜的作用。

图2.

在影片《脂粉市场》中,“脂粉”/女性彼此互喻,将女性“物化”,并置于上海的百货商场——这一充斥着消费符号的公共场域,女性/商品在男性的簇拥下,成为被觊觎和玩弄的对象。比如王献斋饰演的林监督把翠芬比喻成爱的花,说是让那边张少爷独占了去,未免不服气。也如影片中所言:“公司有姿色有风头的女店员,往往会被一帮醉翁之意不在酒的男主顾包围;至于公司的重要职员,更领会“利权不外溢”的意旨,不肯轻易放过。”编剧夏衍/丁谦平在这部影片中所塑造的几个身处“现代”都市文化中的女性,她们对自身处境的抗争,在夏衍/丁谦平的笔下呈现出几种不同的人生态度。自诩“现代”的姚小姐,依靠着对男性的掌控,在脂粉部里如鱼得水,她对男性对女性的占有持嘲讽的态度:“独占?真是笑话,我又不是一盒相粉,一条口红。”又说:“谁也不能独占谁。谁也不能给谁独占。这一点最普通的,现代人的。”林监督笑:“那么你打算不独占张少爷了?”姚小姐:“对了,天下可爱的,有钱的男人多得很呢!”姚小姐口中说的“现代女性”,就是擅长利用自己的身体和外貌优势在两性权利中更能获得对自己人生的主动权。

另一个例子就是艾霞饰演的“王瑞兰”,也是百货商店中的女店员,她对自己女性权利的争取,如对“张有济”的追求,是另一种“追爱”都市女性的代表。影片中最突出王瑞兰的“现代”女性形象特质的一场戏是李翠芬(胡蝶饰演)冲到公寓中寻求同事张有济(孙敏饰演)帮助的时候,猛然看见“王瑞兰”叼着香烟,斜躺在张有济的床上,睥睨着冲进来的李翠芬。这一充满戏剧性的场景并非为了表达出女性之间的争风吃醋,更大程度上是为了突出艾霞/王瑞兰在“追爱”过程中的“霸道”的气质。影片以李翠芬为主角,无疑,昭示着生活在都市中深受传统文化意识影响的女性,她们所经历的失去“父亲”——被动的“独立”——思考的过程,“徘徊”期,最终以自己的方式勇于走进社会,建立了一个“成功”(自立)的女性形象等等过程描述,都最大限度地代表了当时徘徊/沦陷在都市中来自经济、新文化、男性的多重挤压下的“新女性”多重的精神状态和抗争。

图3.

自辛亥革命以来,到五四运动,是中国女性主义运动的温床。一些女性作家,如卢隐、萧红、苏青等,以文学为武器,表现出一种群体性的女性意识的觉醒。更为重要的,一些关注女性状态或文学创作的论文和论著开始出现。新文化运动的先驱如李大钊、陈独秀、鲁迅、茅盾等,都曾经撰文,探讨关于女性解放问题,其中涉及女性与政治、经济地位、婚姻关系等社会生活的方方面面。女性议题的热烈探讨,更多是出于革命和进步的需要,乘着革命的春风,中国女性,尤其是职业女性被左翼文人们设计的面对种种社会不公,却以更加自信的姿态来掌握自己命运的“神话”。正如前文所述,夏衍当时的电影大多参与了这一话题的探讨,并且期望对都市中女性的表达是鲜活而明亮的。然而吊诡的是,与银幕上表演的女性形成互文的,是女明星/新女性在现实生活中走向一种宿命。艾霞就是其中的明例。

1928年,16岁的艾霞因逃避封建包办婚姻,只身出走到上海谋生。经历过“南国社”的表演训练和自我学习绘画和诗歌的写作,开始了她的艺术生涯。1931年,党的电影小组为了占领电影这块宣传阵地,除了在影评、编剧等方面入手,也推荐具有进步思想的演员进入电影公司,艾霞就是在这种背景下被推荐到明星影片公司。艾霞第一部主演的影片是《旧仇新恨》,以其清新的风格与真挚的表演崭露头角,引起了人们的注意。1933年是艾霞“高产”的一年,她一共演了七部电影,如,《春蚕》《时代的女儿》《战地历险记》《脂粉市场》等影片,显露出了在表演艺术方面的才华。当然,她在《脂粉市场》中的表演戏份较少,其光芒主要被胡蝶所掩盖,然而她在影片中仅有的几场戏,仍然个性十足。她在这部影片所出演的形象与她在现实生活中对爱情的直率态度几乎一致。在当时对艾霞的各种传言中,最为盛行的是她与一位林姓的有妇之夫的恋爱关系。她“沉醉在一种哀乐的想象中。王莹不止一次地劝过她,希望她能寻找一份纯洁美好的感情。艾霞却相信林先生会和原来的妻子离婚,和自己结婚,并保证只爱她一个人。”⑦但是,现实与她的想象差别太大,林姓男士非但没有离婚,反而和另外的女性发生了暧昧关系,这让“爱情至上”的艾霞最终没有想通,选择在1934年2月12日自杀身亡,年仅22岁。艾霞在现实中的遭遇和命运选择似乎成为《脂粉市场》的另类注脚。其现实的悲剧性与《脂粉市场》为代表的左翼电影中的女性话题的乐观性形成了对立。银幕外的艾霞所面对的女性问题似乎更为复杂,更加难以获得解决之道。

20世纪30年代是一个从传统向现代的转型时期,新旧杂糅,各种社会矛盾、伦理纷争日益激化。即便在当时较为开放的上海、北京等都市中,渴望追求新思想、新事物的“新女性”,她们在爱与恨、新与旧的矛盾之中,拥有“爱情”是其标志“新女性”的重要标准,也是她们追求的核心价值。但当失去爱情后,女性则感到备受打击且一无所有,自杀也就成为其最好的解脱方式。艾霞可以说是当时倾向“左翼”的女演员,然而作为都市中同样为生存而努力的女性,她个体对情感的真实追求,让我们看到了电影叙事之外更为真实的生命叙事。可见,“左翼”、进步等社会话语并未成为拯救女性的良药,而身处资本主义初期的血淋淋的社会文化现实才是这部影片生活的底色。女性在日常生活中的生命体验与这时期生产的大量关于女性议题的影片形成互文,成为当时的另类景观。紧随其后的阮玲玉亦如是。

三、出路与影评:混杂的影人身份和言说

在《脂粉市场》的结尾处,翠芬在离开“脂粉市场”后,投入了大街上的人流中。最终,她在向钱国华解释自己是通过做女工攒够了钱开了自己的铺子。据张石川的夫人何秀君回忆到:“李翠芬往何处去?原作者本来是让她一离开商店,就走进街上广大人流,影片到此结束,暗示妇女只有和广大群众中一起,迎接艰苦的斗争,才能得到真正的解放。可是,片子拍好一经审查……勒令修改……石川怕事,赶快从命……让李翠芬走出商店又去做工,不久升了‘写字’(职员),有了积蓄……开起合作商店来了。片子改后公映,气坏了夏衍,马上登报声明抗议这种篡改,搞得石川十分狼狈。”⑧何秀君在80年代的回忆虽然有按照意识形态惯性进行自我批判的意图在其中,但是,从当时较为知情的影评人苏凤的文章中来看是相符的:“编剧者的确是很成功,第一,他对于片中的主要人物的个性的描写——在言语行动方面的表现——都恰如其分,并没有像别个影片那样常常犯着过分夸张的毛病。第二,他在‘女子职业’问题的主要的提示以外,对于这一环境中的魔鬼们的罪恶的暴露是很锐利有力的。第三,全剧在自然的进展中没有含糊过去的‘囫囵吞’的地方。第四,对于每一事实的叙述很经济。……不过,这样一个结束,实在是‘画蛇添足’。因为这一‘出路’无疑是歪曲了全片的原有的意义的。(据说,原编剧者并无此节。)”⑨

苏凤对这部影片的影评是完全从编剧的角度来给予肯定的,肯定了编剧在人物塑造、主题意旨、情节处理上对“左翼”政治叙事的策略,也很清晰地表达了对影片结尾处“出路”的处理是导演擅自修改的,与原编剧的处理相悖之处。如果说“苏凤”与夏衍/丁谦平彼此互为呼应,阐明其创作的意图并非艺术本身,而是艺术之于“左翼”价值体系的“人生”的重要指导意义。那么陈鲤庭的对这部影片结尾的批评就更能说明当时上海都市中女性的真正处境:“结束得不合理:假如没有更好的指示出路的描写,我以为就此结束也是可以的。但是做女工,升‘写字’有了自己的积蓄开了铺子……歪曲了现实,女工的生活比女店员糟糕得多了。至于说她因奋斗的结果而能自立起来,这更是欺骗的麻醉的说教,应受严重的指摘的。”⑩从这些“左翼”影评人的阐释当中,即使激进如左翼的“人生”主张,其实,恰恰暴露了他们所主张的女性未来出路在当时是无解的,甚至是茫然的。正如夏衍/丁谦平借《脂粉市场》的杨小姐之口所说:“什么女子职业、男女平等,在现在这样的社会,根本就是句骗人的话。那另外的就更不用说了,那完全是建立在金钱的上面的。”这样的观点在本片中有两次强调,也从另一面体现了编导所敏锐地感觉到的女性解放、男女平等问题还没有任何更好的出路。然而,即便在当时的社会环境下无法给出娜拉出走之后能如何的答案,编导依旧借杨小姐的口表达了自己的态度:“你瞧,冬天已经过去了,将来的世界一定是光明的。”

图4.

然而回看张石川,这一位在上海都市中自然生长出来的电影事业家,将电影作为“生意”才是他所想。因此,我们不难发现他在自己的视觉语言体系中更多的是希望将上海都市组合成一个个“异质性”的蒙太奇场景。摄影机“眼睛”所捕捉到的都市生活片段,尽管受“左翼”影响被道德化了,也展现了阶级差异和性别对立,甚至提出“劳工”成功之路。但是,他影像中所流露出他对都市奇观的迷恋、对都市中更为真实的“女性气质”的呈现都是迥异于其他同时期的同类作品的。

结语

海外学者汤姆·甘宁在研究早期先锋派电影的过程中发现,“主宰早期电影的不是‘叙事’冲动,而是向观众展示视觉奇观、直抵观众注意力和好奇心的‘吸引力电影’观念;叙事电影占据主流时,吸引力电影或者化为辅助叙事的成分”由“吸引力电影”所引申到对电影的“白话”现代主义的思考,恰恰将视野放入到流动的都市空间、摩登女性等,描绘了上海白话性俗世景观。

20世纪30年代初,关于都市“现代女性”的描写出现了一种现象,即借三个都市中的女性对人生选择的对比,从而提出正确的“现代”女性的人生出路。如《三个摩登女性》(1932)、《三姊妹》(1934)、《女性的呐喊》(1933)等。从意识形态上来看,这些影片都意图突出都市女性的独立特质,将她们与民族救亡、阶级差异等“左翼”话语体系联系在一起。然而,这些“进步”的女体形象在都市充满“现代性”的空间景观映衬下,彰显她们身处其中所面临的复杂境遇,“文本内”的现代女性的成功未必是“文本外”现代女性的出路,她们在现实中与上海/都市现代性的紧张关系远大于“左翼”影人的单一叙事。因此,今天我们在考察“夏衍们”与左翼影评人们所共同建构的“左翼”电影文本之时,无法忽视当时商业电影对他们的接纳,以及影像话语的改造。正是这些影像中的复杂和含混性,打开当时市民观影群体一种新的视觉性和观看模式,使得上海电影

【注释】

①张真.《银幕艳史——都市文化与上海电影1896-1937》第313页,上海书店出版社,2012年5月。

②丁谦平(夏衍).《〈前程〉的编剧这的话——题材与出路》,《晨报·每日电影》,1933年5月25日。

③鲤庭.《〈脂粉市场〉的三点缺憾》,《晨报·每日电影》,1933年5月15日。

④夏衍.《从事左翼电影工作的一些回忆》,原载于《电影文化》1980年第1、2期,第80页。

⑤李次山.《上海劳动状况》,《新青年》1920年5月1日。

⑥苏凤.《〈脂粉市场〉评》,《晨报·每日电影》,1933年5月15日。

⑦参见“百度百科·艾霞”词条中,对她婚恋和自杀的说明。

⑧何秀君口述,肖凤记.《张石川和明星影片公司》,转载《中国无声电影》,中国电影资料馆编辑,中国电影出版社,1996年版。P1534-1535。

⑨苏凤.《〈脂粉市场〉评》,《晨报·每日电影》,1933年5月15日。

⑩鲤庭.《〈脂粉市场〉的三点缺憾》,《晨报·每日电影》,1933年5月15日。