试析《吕氏春秋》的天人关系

——以“因四时之序而配以人事”为中心

□ 王憬怡

试析《吕氏春秋》的天人关系

——以“因四时之序而配以人事”为中心

□ 王憬怡

《吕氏春秋·序意》是文信侯吕不韦本人为该书所写的提纲挈领性的文字。在《序意》篇中,明确地指出了本书的编纂动机和宗旨。“备天地万物古今之事”是要“所以纪治乱存亡也,所以知寿夭吉凶也”。而要知寿夭吉凶,则要“上揆之天,下验之地,中审之人”,并且书中要求天子行事制令要“无变天之道,无绝地之理,无乱人之纪”(《孟春纪》)。可见“天、地、人”三要素在《吕氏春秋》一书中占有重要地位。所以笔者将深入分析《吕氏春秋》“天、地、人”三才系统所构成的宇宙模式,由此窥见吕不韦“法天地”的哲学思想。

一、宇宙生成论

《吕氏春秋》中,“天”没有迷信神灵化的色彩,而是与地相对应的自然物。书中承认天的自然属性并且主张发挥人的主观能动性。《有始览》中首先明确地指出了天地的生成以及万事万物的生成。“天地有始,天微以成,地塞以形。”说明天地是由轻微的物体上升形成天,重浊的物体下沉则形成地。万物生成的根本,在于“天地合和”。其次关于天道运行的自然规律,《大乐》篇以“太一”为始,以“阴阳”二气之化为过程,对天道的运行规律进行了阐述。

(1)“太一”是万事万物的本原

《吕氏春秋》认为宇宙间的一切东西,包括天地万物,都出自于“太一”,即“万物所出,造于太一”(《大乐》)。何谓“太一”?文章说“道也者,至精也,不可为形,不可为名,强为之谓之‘太一’”。因为“道”这个名字是最精妙的,它无法描述,所以给它起了个名字叫“太一”。可见“道”就是“太一”。而在《圜道》篇中,则以“一”为万物之宗。

“一也者至贵,莫知其原,莫知其端,莫知其始,莫知其终,而万物以为宗。”

由上可知,“道”就是“太一”,也即是“一”。陈奇猷将这里的“道”赋予三层含义:其一是“简之又简者,是太一”,意即是“易”。其二是“存有变易之因素,此因素发而为形态,即是两仪,两仪之变换则成万物”,意即“变易”之义。其三是“本身永恒存在,永恒不变”,意即是“永恒”“不易”。 由此可见,道即“太一”,其含义并不是单一的,它被赋予了简单、变化、永恒不变等多重意蕴,更是万物之宗、宇宙的本原。

(2)万物的化育生成

《大乐》从天地、日月星辰、四时运行三个方面论述了万物的化育生成。同时这也是《吕氏春秋》中阐述万物生成与运行的自然规律。其中代表天地日月以及四时运行的三组动词:“合、离”,“始、反”,“疾、徐”,以及代表四时气候的三组形容词“暑、寒”,“短、长”,“柔、刚”,动静结合,生动地展示了天道的运行。

“天地车轮,终则复始,极则复反”(《大乐》),认为天地的运行像车轮一样圆周转动,无限循环。与《圜道》篇中所讲的“精气一上一下,圜周复杂,无所稽留,故曰‘天道圜’”所阐述的道理是一致的。这里的“圜”,陈奇猷解释为“终始”之义,意即事物皆自始而终,又由终而始,周而复始,运而不穷之意。而笔者则认为这种论述有些机械,陷入了简单的周而复始的循环论。虽然机械,但在当时看来,相比那些“万物恒不变”的观点来说,这种周而复始的运动循环已经显示出了它的科学性。

天地的交合,是万物生成的根本。万物都是由天地的交合形成的,通过分离产生的。天地是“太一”所生,而阴阳二气又是天地所生,所以万物的产生也就是阴阳二气运动变化的过程,即“阴阳变化,一上一下,合而成章”(《大乐》)。关于天和人之间的关系,《吕》书中也做了很好的说明。《本生》开篇,就以“始生之者,天也”指出最初创造生命的是天。书中认为人和物,都是阴阳二气化育而成的,因为“凡人物者,阴阳之化也。阴阳者,造乎天而成者也。”(《知分》)

由于阴阳二气是由天创造而形成的,而人和物又由阴阳化育而成,所以人和物是由天地和合产生阴阳二气,阴阳变化(阴阳一上一下)而成的。“人并不是超乎自然之上的主宰,而是自然界发展的产物,是自然进化的参与者。”(王启才:《〈吕氏春秋〉的生态观》,《江西社会科学》,2002年第10期)既然如此,人也就会随着天地的变化而变化,天若有衰微、亏缺、毁弃、隐伏,那么人就会有困顿、窘迫、贫穷、匮乏;反之,天若是兴盛、盈余、聚积、生息,那么人也会有相应的充足、富饶、显贵、成功。这些相应的变化在《吕氏春秋》认为是天地万物的客观规律,人不得不遵守。天地的运行,四时的变化,万物的生衍,以及人事的安排,都必须要遵循客观规律。

二、“因四时之序而配以人事”

(1)五行说

中国古代最早对“五行”进行系统论述的是《尚书·洪范》,在《尚书·洪范》中,五行最初仅仅指水、火、木、金、土这五种物质。自春秋开始,在秦、蔡、晋等国陆续出现了将五帝配入五行的记载;至春秋晚期,五色逐渐出现在五行图式中;直到战国后期,邹衍又创立“五德终始说”,以“五德终始”说解释历史上的朝代更替。这一发展过程表明随着人们对自然认识的逐渐加深与思维能力的不断提高,五行说不断被充实,经过长期的发展、演变,五行说已不仅仅是最初的五种物质,而是囊括了自然、社会以及人事的较系统的五行宇宙模式。

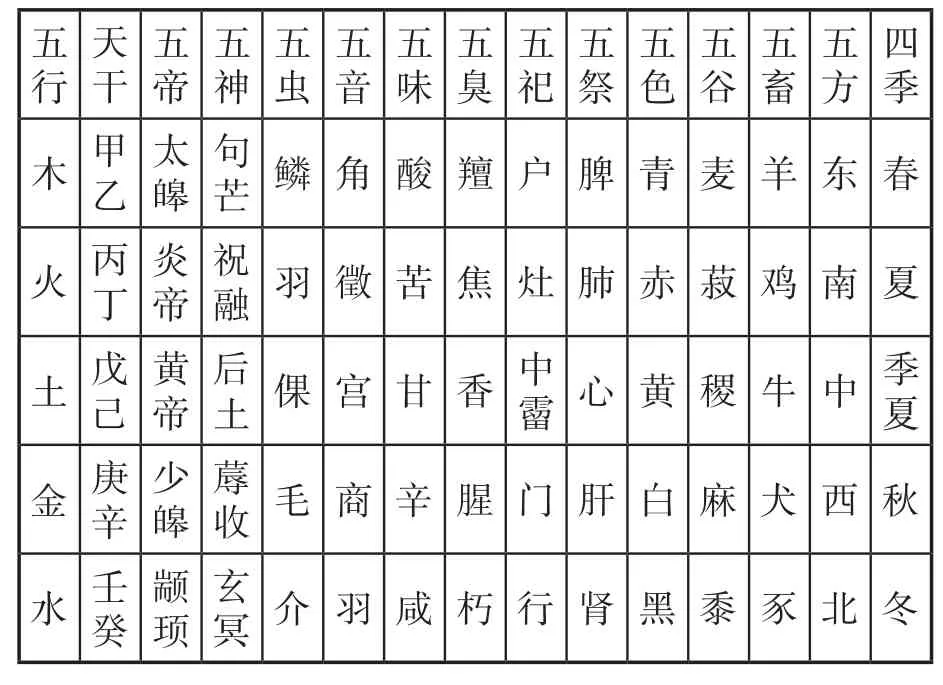

《吕氏春秋》整部书的结构是以阴阳五行学说为框架建立起来的,《十二纪》每纪第一篇都取自《礼记·月令》。并且《吕氏春秋·十二纪》的内容在结构上统摄全书,是全书思想的主旨和纲领。所以《吕氏春秋·十二纪》中的阴阳五行思想至关重要,它广泛地将各种事物归结到五行的系统中,如五音、五味、五色、五谷、五方、五牲、五常、五帝、五神等等,从而形成了一个完备的五行模式,有着系统的思想体系。

(2)《吕氏春秋·十二纪》与阴阳五行

《吕氏春秋·十二纪》中的五行图式,如下图所示:

《吕氏春秋》十二纪五行相配表

具体而言,依照五行学说,春季在五行中属木,此时阳气逐渐升腾,而阴气逐渐下降。并且“蛰虫始振”,万物萌生,万物与时令相化,是生养的季节。因此,天子发布政令要以宽厚仁恩为主旨,禁止杀伐伤生。天子要勉农劝桑、躬耕籍田、抚恤幼孤、赈济贫困、演乐习舞,以此来顺应时气的变化。结合《孟春纪》《仲春纪》与《季春纪》三纪的论述,笔者认为此时主要涉及的是与春季万物生养相吻合的养生方面的思想,其主旨在于人道贵生。

依五行学说,夏属火,其色尚赤,且阳气继长,是万物继续生长繁荣的时期。因此,夏季天子发布政令还应以宽厚为主,使万物继续生长繁荣。因此在《孟夏纪》、《仲夏纪》、《季夏纪》三纪中,多言“学”、“教”、“尊师”、“音乐”等意,“学所以长智”,“乐则体适而增长”,最终都是为了“行理义”,这样则民教化,政和平,与夏季言长的主旨一致,在于君道贵养。

依五行学说,秋属金,是万物成熟凋落的季节,秋德言兵,兵者肃杀,所以天子发布政令,应把惩治罪恶、征伐不义放在重要位置。此时,相关农事已经完成,则可以建都邑,筑城郭,完堤防,修宫室。至季秋之月,天气已寒,应保存民力,命其入室休息。天子要举行傩祭,却除灾疫,以通秋气。故《孟秋纪》、《仲秋纪》、《季秋纪》三纪所载内容大多都与战争有关。所以秋季所言内容皆在迎合秋季言兵、臣道贵收的主旨。

依五行学说,冬属水,言死言葬,是万物收敛闭藏的季节。这时天子发布政令必须顺应冬阴闭藏之气,令百官督促百姓收敛聚藏,要“备边境,完要塞”,“涂阙庭门闾,筑囹圄,此所以助天地之闭藏也”;要祭祀“皇天上帝社稷寝庙山林名川”,祈求来年,天子要“与卿大夫饬国典,论时令,以待来岁之宜”。所以《孟冬纪》《仲冬纪》《季冬纪》三纪所辖文章,多是节丧、安死之类的内容,以配合冬季多言“死与藏”之义。可见冬季主要贯彻的是治道贵藏的思想。是为符合闭藏之义而相配以的人事,如果君主和百姓都能按照此原则行事,则万事万物得其所生,则其所序,而冬属水,水又生木,故来年春季也会按时到来,万物不误其时,萌生滋长。

三、天人合一

由上论述可知《吕氏春秋·十二纪》把一年四季的自然现象和人世间的各种政治、军事、农事、人事等活动联系起来,并设定相应的政令与禁忌,使之成为相互联系的整体。在这个整体中,天与人的产生主要在于天地和合、阴阳二气之化。天与人之间的相互关系,则按照五行之间的相生相克以及阴阳二气的消长生息展开。十二纪每纪分别按照春生、夏长、秋收、冬藏的五行理论进行论述,通过人们对天地的感应,得出相应的人世间的行事规律,以此来论述为君之道与为人之道。整个模式符合其思想体系下的天、地、人三才系统,内容涉及到各个方面,上至国家统治者,下至黎民百姓。

正如陈宏敬所说:“在中国传统哲学中,思想家一般不孤立单纯地探究自然现象和规律,而是将自然与人事结合起来,从天人之间的关系中,探讨和寻求人类社会和个体生命生存发展的法则和依据。”(陈宏敬:《〈吕氏春秋〉的自然哲学》,《中国哲学史》2001年第1期)《有始览》言:“天地万物,一人之身也,此之谓大同。众耳目鼻口也,众五谷寒暑也,此之谓众异,则万物备也。”这也就是说,天地万物,如同一个人的身体,是一个有机的统一体,这就是所谓的“大同”,而天地万物之间的差异就像是人的五官,像农作物中的五谷、四时的寒暑不同一样,是统一体自身内部的差异,这就是所谓的“众异”。“大同”与“众异”之间有机地结合在一起,这就构成了其“天地人”系统的宇宙模式。正如《序意》篇所言:“天曰顺,顺维生;地曰固,固维宁;人曰信,信维听。三者咸当,无为而行。”也就是说“天、地、人”三要素如若都能够各得其所,就可以“无为而行”了。

所以,《吕氏春秋·十二纪》的天人关系,有着系统的“法天地”的哲学思想,在该系统中,天与人同气一体,天人合一,天生万物和人,天人之间是可以相互感应的,天降祥瑞与灾异与人事之间是有着因果关系的,人因四时之序进行相应的生产生活,人们可以认识到天地的自然规律,人类的一切时间活动都可以按照天地运行的秩序和规律来进行,以此来效法天地,即“无变天之道,无绝地之理,无乱人之纪”(《孟春纪》)。

综上所述,《吕氏春秋·十二纪》中的内容都以阴阳五行思想作为指导,其阴阳五行思想所影响下的天人观,天与人是同类的且同气相感,天人达到和谐统一的境地。因为在春秋战国时期,连年征战,天灾人祸不断,人民的生活难以安定。就是在这样一个动荡的年代,科学技术水平还比较落后,人们要祈求和平,与战争和灾荒作斗争,只能借助自身的发展以及现实社会的需要,从常见的自然现象出发,认识、掌握它们的规律,以此来确保万物长养,生活太平。伴随着人们对自然、社会的认识逐渐深入,这种认识也会不断地加深。这种尊重自然规律,顺应自然规律的认识,可以使人们在面对问题时多从客观的角度出发,而不是随意妄为,今天看来,在人与自然的关系方面,《吕氏春秋》的观点仍是可取的。

(作者:陕西省西安市西北大学中国思想文化研究所硕士研究生,邮编710069)