侧卧位单侧固定椎间融合在老年患者腰椎退变疾病中的应用

郑明锋 黄栢通 赖德生 黎志权 梁富耀 黄培祥

广东省罗定市中医院,广东罗定 527200

腰椎退行性疾病在临床具有较高发病率,主要表现为间歇性跛行、腰痛和大小便功能障碍等症状[1-2]。非手术治疗方法包括运动疗法、消炎镇痛、物理疗法等[3]。手术方面,传统后路手术给患者造成的损伤较大,并发症多,不利于患者术后康复[4]。为对比双侧固定及单侧固定两种不同手术方案,本次研究进行如下详细报道。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2012年2月~2016年2月期间我院收治的老年人腰椎退变疾病患者90例作为研究对象,回顾分析临床资料。纳入标准:中央型突出其中一侧;腰椎管存在狭窄情况,而且单侧神经根症状。排除标准:患者双侧存在神经根症状,且必须给予广泛减压的患者。按治疗方法分为两组,45例行单侧椎弓根螺钉固定组(A组),45例患者行双侧椎弓根螺钉固定组(B组)。A组45例,男24例,女21例;年龄60~80岁,平均(67.78±2.65)岁。B组45例,男25例,女20例,年龄61~79岁,平均(68.67±3.34)岁。两组患者术前一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

A组手术方法,给予患者硬外麻醉。取健侧卧位,患侧在上,于患者腰部背后正中部位行手术切口,在手术侧及骨膜下放对患者骶棘肌进行剥离,将椎板及小关节充分显露出来。明确椎弓根进钉点,通常选取以横突中线和小关节突外侧缘交点为椎弓根进钉点,通过开孔器将开路,并且逐渐进入,保证螺钉处于椎弓根中,待进入到达深度后,观察位置及开孔方向,接着对深度进行衡量,然后选取适当型号的螺钉,并且按照正确方法安装[5]。待成功安装后,通过用刃宽10 mm骨刀凿去病变间隙下关节突的二分之一及上关节突的内侧面,再用枪状咬骨钳适当修整下关节突的刀面及扩大上下椎板,需要预留一定的空间,通常是将患者下关节三分之一至二分之一部位进行保留。将黄韧带进行有效切除,将神经根及硬膜囊充分显露出来,将咬下的椎板及部分关节突去除表面软组织后,备植骨用。利用神经根拉钩将硬膜囊及神经根进行拉开,再进行有效保护,接着切开其纤维环及椎间盘,将制备好的碎骨粒填入椎体间隙前缘并压实。最后将腰椎cage植入其中,需要调整其高度,保证边缘比椎体后缘低,通常低于5mm,安装系统,且将其锁定[6]。

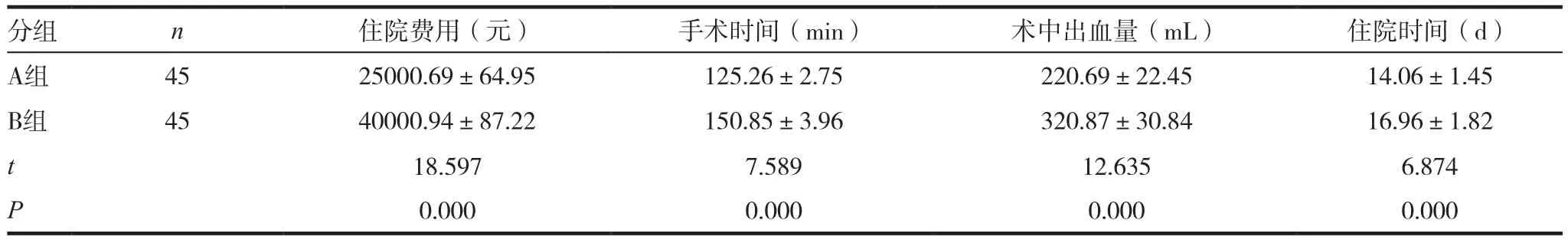

表1 两组患者手术情况比较(x ± s)

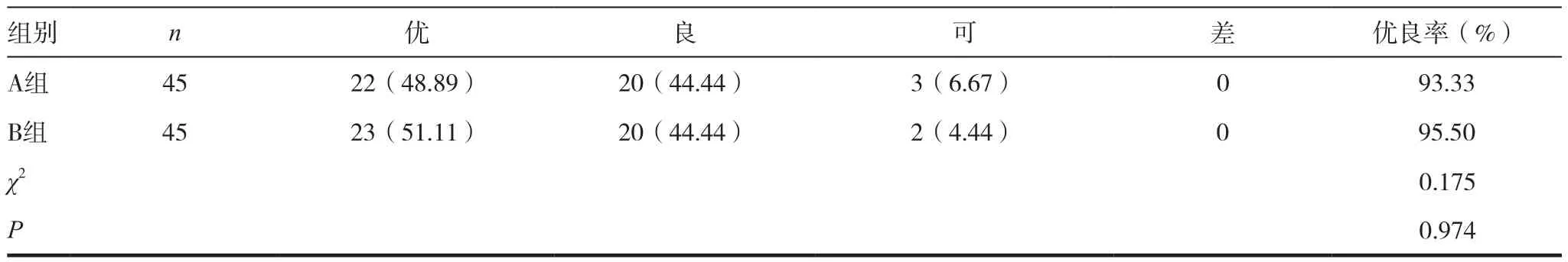

表3 两组患者JOA评分优良率比较[n(%)]

B组手术方法,给予患者全身麻醉,手术过程中将骶棘肌进行剥离,将患者上下横突、双侧小关节突充分显露出来,接着进行定位、开孔、开路、植入椎弓根螺钉,切除棘突及双侧椎板、黄韧带。其余步骤同A组[7]。两组术后处理相同给予预防性抗感染治疗 2 ~ 3d[8]。

1.3 疗效评定标准

(1)观察两组手术时间、术中出血量、住院时间、住院费用[9]。(2)JOA 评分及疼痛程度。另外,疼痛程度采用疼痛视觉模拟评分法(VAS)评价。(3)观察两组手术并发症[10]。(4)记录全部研究对象椎间隙高度前后改变情况。记录不同时刻不同研究对象椎间面高度情况,本次研究测量的时间点包括进行手术前、手术治疗第三天、手术治疗后12个月[11]。(5)融合率。借助改良Brantigan et al评分对患者治疗前后的融合情况展开有效评估,该评分最低分为0分,最高分为4分。若评分不低于3分者,则评价为视为融合;若患者评分低于3分,则评价为不融合。两组患者都随访12个月。

1.4 统计学处理

采用统计学软件SPSS18.0版对数据进行统计分析,其中手术时间、术中出血量等计量资料采用(x±s)表示,采用t检验,计数资料采用百分数(%)表示,采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者手术情况比较

A组手术时间、住院时间等指标均短于B组,差异有统计学意义(P<0.05)。另外,A组2例、B组3例术后出现患侧下肢疼痛麻木感觉加重,两组并发症发生率比较差异有统计学意义(P<0.05)。其中,A组住院费用(25000.69±64.95)元,B组(40000.94±87.22)元,比较差异有统计学意义(P < 0.05)。见表 1。

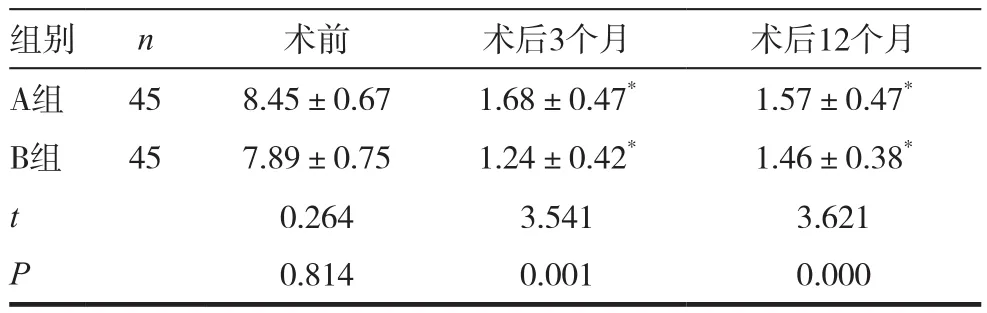

2.2 两组患者VAS评分比较

VAS评分术后3、12 个月与术前比较差异有统计学意义(P<0.05);进行手术前、进行手术后第三天、进行手术后12个月,两组研究对象在术前及术后3、12 个月上比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

2.3 两组患者JOA评分优良率比较

术后12个月,两组优良率对比也是十分接近(95.5% vs 93.33%),差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

2.4 两组患者椎间隙高度变化情况比较

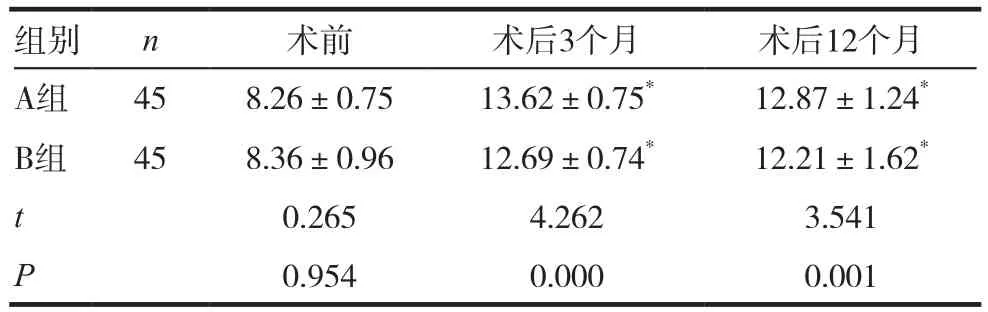

全部入选研究对象的生理弧度及椎间隙高度都无异常。与术前比较,两组患者术后3d、12 个月椎间隙高度都显著提高,差异有统计学意义(P<0.05)。组间比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表2 两组患者VAS评分比较(x ± s,分)

表4 两组患者椎间隙高度变化情况比较(x ± s,mm)

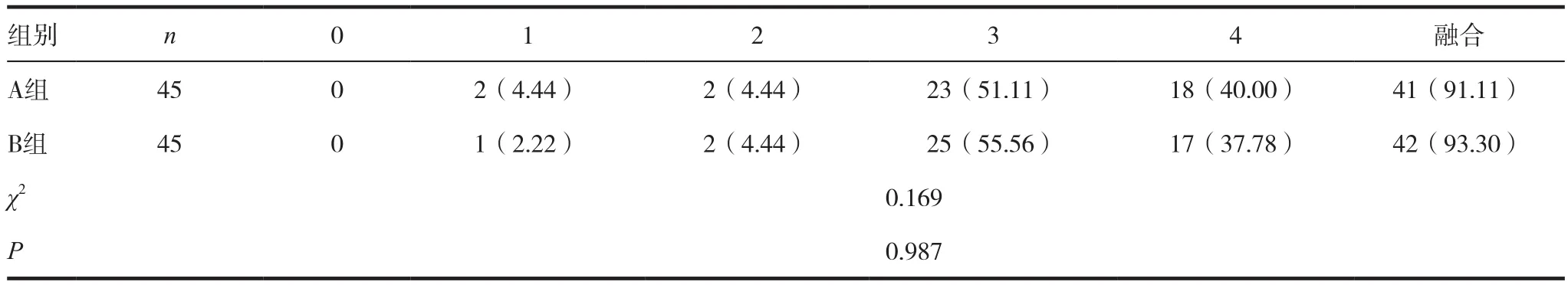

表5 两组患者融合率比较[n(%)]

2.5 两组患者融合率比较

A组中存在4例尚未符合融合标准、B组有3未达融合标准,其余均获得植骨融合。两组融合率比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表5。

3 讨论

腰椎融合传统手术入路含有三种类型,分别是侧方入路、前路及前路,进行手术入路的目的是可促进椎间高度恢复,改善椎体矢状面排列,并且提高脊柱节段的稳定性[12-13]。尽管每一种手术入路都可取得一定的手术效果,但是手术过程中也可能发生一定的损伤,比如马尾损伤、神经损伤、硬膜出血、硬膜撕裂等[14]。传统开放腰椎后路手术虽具有一定疗效,但是需要大范围剥离患者的椎旁肌肉,给患者造成的损伤较大,很容易导致椎旁肌水肿和椎旁神经萎缩等情况,影响患者疗效及预后。单侧椎弓根螺钉固定可减少邻近节段退变发生[15]。单枚cage 结合单侧椎弓根螺钉有以下优点:能够有效将内固定刚度降低,进而有效避免相邻椎体退变的可能性;减少患者行内固定手术的医疗费用;降低手术对患者的创伤,规避手术中可能发生的并发症;降低术后感染风险。本次研究中,A组手术时间、住院时间等指标均短于B组,对比差异有统计学意义(P<0.05);术后3、12个月与术前比较差异均有统计学意义(P<0.05)。这提示,改良腰椎后路椎间植骨单侧椎弓根螺钉固定是一种切实有效的腰椎融合术式,可有效减少出血量,有利于术后恢复,缩短住院时间,减少住院费用,但远期疗效仍需进一步随访与研究。尽管治疗具有显著效果,但是术过程中倘若发现存在压物,导致难以充分减压,则应立即改做传统PLIF手术。本次研究也存在一定的不足,样本有待扩大,随访时间有待延长。

综上所述,改良腰椎后路椎间植骨单侧椎弓根螺钉固定是一种切实有效的腰椎融合术式,可有效减少出血量,有利于术后恢复,减少住院费用,但远期疗效仍需进一步随访与研究。

[1] 闫国良,纪振钢,高浩然,等.微创经椎间孔减压腰椎融合内固定术与传统后路开放手术治疗腰椎退变性疾病的疗效比较[J].中国脊柱脊髓杂志,2013,23(3):244-250.

[2] 马超,李利,史亚民,等.不同固定节段治疗中老年人退变性脊柱侧凸的疗效比较[J].中华老年医学杂志,2015,34(11):1186-1190.

[3] 刘玉增,海涌,杨晋才,等.有限复位内固定椎间融合术治疗稳定的退变性腰椎滑脱症临床疗效的回顾性分析 [J].中华老年多器官疾病杂志,2012,11(10):746-749.

[4] 陈云生,陈荣春,郭朝阳,等.微创经椎间孔腰椎椎间融合术治疗老年腰椎退变性疾病[J]. 中国脊柱脊髓杂志,2013,9(12):1079-1085.

[5] 曾忠友,叶招明,宋永兴,等.微创经椎间孔椎间融合术并单侧椎弓根固定治疗老年人腰椎退变性疾病的临床疗效观察[J].中华老年医学杂志,2015 ,34(3):290-293.

[6] 马永,姚本礼,刘祥荣,等.胶原酶溶解术治疗腰椎滑脱合并椎间盘突出症的疗效[J]. 中国疼痛医学杂志,2012,18(7):447-448.

[7] 吴志彬,刘宏建,尚国伟,等.骨水泥强化与常规椎弓根螺钉固定治疗老年退行性腰椎疾病的比较[J].中华骨科杂志,2015,35(10):983-989.

[8] 王中新, 邱利艳. PLIF与TLIF开放手术治疗老年单节段腰椎退变性疾病的对比研究[J]. 河北医学,2015,5(12):2061-2063.

[9] 过锡敏.微创与开放后路腰椎间融合修复单节段腰椎退变性疾病:椎间融合率比较[J]. 中国组织工程研究,2015,19(39):6321-6326.

[10] 刘刚, 毛广平, 许斌,等. 经椎间孔椎间融合内固定治疗退变性腰椎疾病疗效分析[J]. 中国骨与关节损伤杂志, 2012, 27(3):244-245.

[11] 施荣茂,王浩明,陈道森,等.腰椎融合辅以邻近节段动态固定与腰椎融合治疗腰椎退行性疾病早期疗效的对比观察[J].第三军医大学学报,2013,35(12):1288-1293.

[12] 李瀚卿,施荣茂,周强,等.腰椎融合辅以邻近节段动态固定治疗腰椎退行性疾病的早期临床疗效观察[J].脊柱外科杂志,2014,12(1):5-10.

[13] 史君,胡力,周忠,等.单双侧椎弓根钉内固定结合椎间融合术治疗腰椎退行性疾病的疗效比较[J].中国矫形外科杂志,2013,21(7):651-657.

[14] 张阳,李放,单建林,等.Dynesys动态内固定与融合术治疗腰椎退变疾病的对比研究[J].脊柱外科杂志,2014,12(1):19-24.

[15] 申练兵,谭俊铭,何翔,等.腰椎退行性病变行椎管减压椎间融合内固定治疗[J].临床和实验医学杂志,2013,12(9):676-677.