藏传佛教与藏民社会身份探析

——以藏族成员社会身份构建为例

许克难

(四川警察学院 四川泸州 646000)

藏民族社会经历了千年历史变迁进入到现代文明社会,吸收了丰富的宗教文化和地方民族特色文化与信仰体系,这些文化体系与藏传佛教思想体系水乳交融,同宗同源,因此藏族成员在对自身社会身份的界定上时时反映出藏传佛教思想的烙印。在这样的社会历史及宗教民族文化背景下,思考藏族个体成员如何更好地融入当今中华民族大文化,并自我构建符合民族发展利益的社会身份具有重大意义。本文在探析藏传佛教宗教思想与藏民族社会身份嫁接规律的基础上,以藏民族发展历史为线索,进而在当代社会文化视域下探析藏民族成员社会身份构建历程。

一、界定社会身份的必要性

界定身份是一个关于认知“我是谁”的过程。“我是谁”决定了“我做什么”和我以怎样的方式生存。社会身份即是想象共同体的个人体验,个体由此获得了社会定位与集体归属感,并以认同的方式持守了社会群体的既定秩序,这种身份的感召有益于社会现状的稳定[1]。它是一个非常复杂的问题,其中包含了人类政治身份、角色身份和个人身份等各类身份信息,在本文中,身份的政治表现形式即政治身份是讨论的重点,角色身份与个人身份不在其列。鉴于社会身份的定义,于是可以说政治身份是指个人体验想象共同体时获得的政治身份定位与归属感,并以认同的方式持守了国家政治方针的既定秩序。政治身份是社会身份的核心,按照马斯洛需求层次理论,它应该属于安全需求、尊重需求和自我实现需求的综合表现形式,是个体需求中的高级形式,它体现了个体或群体的政治倾向和社会行为准则。他与是否关心政治无关,是潜藏于个体或群体成员意识形态中具有规定性的部分,是影响着个体和群体行为的主导行为体。因此一个人或者一个群体要自我界定社会身份,首先要界定自我社会身份中的政治身份,即将自己融入一种政治的国家认同。只有民众认同了国家的基本制度,认同了国家的发展道路,才能构建起共同的文化心理体验和民族观念。只有界定了自己的政治身份,具有了对国家和民族的认同感,才会承认历史、以史为鉴,按照政治身份的规定性去主动地履行社会义务,承担社会责任。

二、藏传佛教与藏民族社会身份嫁接规律初探

在藏民族特殊的人文地理环境之中,藏族成员的意识形态和民族文化与藏传佛教密不可分。藏传佛教以其丰富的信仰、思想价值体系,及其历史制度等因素不断影响着藏族社会、政治、经济、文化等方方面面。本文探讨藏传佛教与藏民族成员社会身份嫁接,即是藏传佛教思想对藏民族社会意识形态、民族文化的直接影响,并通过产生的影响来界定自我的社会身份。

意识形态是系统地、自觉地反映社会经济形态和政治制度的思想体系[2]。民族文化的核心是文化的民族性,而文化的民族性是指在特定民族文化类型中,反映民族精神、民族特性的价值观念、思维方式、理想人格、国民品性、伦理情趣等思想文化历史积淀的个性特征,是文化的民族风格、民族气派的理论表征[3]。在藏民族中,藏传佛教思想几乎直接影响着每一名藏族成员的思想观念,并成为其无法驾驭的宗教信仰,逐渐成为藏民族文化的一部分。相对于藏民族文化中的“共性文化”而言,藏传佛教文化思想精髓(例如“大、小五明”)就与藏民族文化水乳交融,不可分割,甚至可以说是藏民族文化的派生物。因此,其实整个藏民族文化的发展过程就是藏传佛教思想逐渐渗透到藏民族文化方方面面的一个过程。相对于意识形态具有的政治性而言,民族文化更为全面真实地反映主体的心理世界,更与主体社会身份的自我界定不可分割。因此在藏民族的社会关系中,成员主体的价值观念、身份意识地形成往往需要民族文化感性地“浸染”和意识形态理性地“加工”,但并不是直接把意识形态和藏民族文化简单融合,而是将意识形态主动嫁接于藏民族文化的一个过程,即意识形态与藏民族文化符号的载体——藏传佛教的对接和弥合。

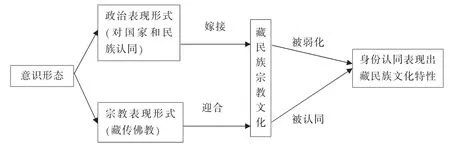

在藏民族漫长的历史河流中,藏传佛教“浸染”着藏民族文化,并掌控着藏民族成员身份意义的解读。界定社会身份特别是政治身份离不开政治规定与国家认同。而政治规定必须要经过意识形态中的政治形式“强加于”社会主体思想意识中,因此就有了以下的嫁接方式:“藏民族文化+意识形态=身份认同”。由于藏传佛教思想对藏民族文化影响的绝对驾驭性,因此也可以说是“藏传佛教思想+意识形态=身份认同”嫁接方式。如图1:

图1 藏传佛教思想对藏民族文化影响

上图的意识形态表现形式特指政治表现形式和宗教表现形式。政治形式指国家和民族的认同,宗教形式指民族宗教信仰自由中的藏传佛教思想。此处的“嫁接”行为是指统治阶级将符合自身利益的意识形态以宗教表现形式寄生于民族成员不可或缺的宗教思想 (藏传佛教文化)中的行为。这样的“政治嫁接”最直接的后果就是导致意识形态中的政治形式被藏传佛教思想所弱化,意识形态的宗教表现形式完全迎合了藏传佛教掌控下的民族宗教文化并被认同,于是这种意识形态 “嫁接”后的成果本身对意识形态的政治体现就不明显,而主要是表现出藏传佛教文化的特性。尽管具有政治规定性的意识形态形式被弱化,但它的存在是必须的,不可或缺的,即使弱化到了“微量元素”的地步,也能让藏民族成员有维护历史身份稳定的体验“想象共同体”的归属感,因为没有国家的认同自我身份就无从谈起。只是如果界定身份的政治形式过于弱化,会导致藏民族成员在自我身份界定时被输入的世界观、人生观和价值观会弱化对国家的认同感,而过于表现出藏民族宗教文化的特性。如图2:

图2 意识形态与藏民社会身份认同

三、藏民族成员社会身份的构建

藏族成员身份的形成和发展是一个伴随着藏传佛教历史演变的过程,它是藏传佛教文化与藏民族意识形态相互作用的产物。当前藏民族成员的身份融合了中华民族传统文化、西方资本主义文化和藏民族本土文化等元素,成为一种复杂多元的主体身份意识。从历史维度看,下几个历史阶段对藏民族成员身份构建产生了重大影响。

(一)政教合一制度形成时期

任何一种制度,无论是国家的政治制度,社会集团的契约性规定,还是宗教的神圣体制,它的性质、意义与作用只有一个,就是把国家的公民、集团的成员和宗教信众的思想、信念和行为统一起来,使之服从于共同的规范[4]。藏传佛教制度化后,与藏民族地区的政治、经济、文化等问题密切交织,形成了独居特色的政教合一制度。政教合一制度是指政权和神权结合起来的一种政治制度,这种制度在西藏从其兴起到废除,经历了长期的历史过程,对西藏社会发展产生了重大影响[5]。

自公元7世纪松赞干布迎娶大唐文成公主并支持供奉佛教,原来的苯教信仰逐渐凋敝,佛教逐渐成为吐蕃王朝政教统治的标志。在相当长的时期内,佛教以其经久不衰的影响,成为了藏民族宗教史上延续最长影响力最深远的宗教文化。直至9世纪后期,王室争位内讧,贵族豪门各自为政,各拥其主,连年混战。吐蕃社会逐渐分列,形成上百家政治势力,互相攻讦,长达数百年。此时在风雨飘零中的吐蕃民众没有身份概念,无法界定一个稳定的政治身份,更别说对国家的认同感,有的只是对宗教无尽地屈服和崇拜。马克思说“宗教是那些还没有获得自己或是再度丧失自己的人的自我意识和自我感觉”[6],也就是当民众不能把握自己命运的时候,才会把命运寄托在对神的信仰和宗教意识中。于是佛教便以“意志与能力之间、愿望与获得之间、目的与结果之间、想象与实际之间、思与是之间的对立或矛盾[7]”成为了控制群众的前提。所以在藏民族历史上,生活在藏民族地区的成员长期享有仅有一套自我的身份编码,尽管他们在行为上各为其主,但在风俗信仰、思维模式、身份界定上的互通性却成为了维系该地区民族团结的纽带。这种思维和意识形态也成为了后期藏民族群众共同抵御外敌入侵的思想基础。

公元13世纪中叶,八思巴在吐蕃建立了政教结合、僧俗并用的政权体制,这种体制使元朝在吐蕃时期建立起稳固的政权统治,是藏民族地区在政治上隶属于中国的开端,也是藏民族地区政教合一的标志[8]。至此,西藏正式归入中国版图,藏民族成员有了自己的政治身份,政治身份意识也逐渐加强。世俗权力使得宗教政治化,于是这种政治身份意识与藏传佛教充分发酵,并根植于藏民族成员的思想深处,致使各阶层的藏民族成员都纷纷将自家的小孩送往寺庙,究其原因除了改善自身的经济条件外,最主要是为了提高整个家族的政治身份。这种身份意识是中华民族的传统文化与藏传佛教文化相互作用的结果,是对自身价值、社会身份以及历史的一种诠释,也是对中华民族、国家的认同感,而今亦如此。

(二)“活佛转世”及“金瓶掣签”制度时期

活佛在传统藏民族社会中占有非常重要的地位,扮演着多种角色,是藏民族成员生活中不可或缺的人物。活佛转世更是藏传佛教中极具神秘色彩的文化,是藏传佛教的重要组成部分。它是宗教控制与世俗权利的产物,时时刻刻都带有明显的政治色彩。作为转世的活佛,一般必须具备以下条件:一是具有活佛名号及其身份,或达到佛的境界;二是通过宗教程式,承袭前世名号、地位等;三是要拥有相当的信徒。以上三个基本条件都与政治密切相关,随着政治时局的变化便产生了“金瓶掣签”制度。“金瓶掣签”制度是1793年乾隆皇帝为了杜绝大活佛转世中族属转袭的流弊,防止弄虚作假而制定的在活佛转世的最后认定阶段实行的一种签选制度[9]。藏民族成员在不同程度上接受了这种制度对个体或者群体身份的塑造,并在潜意识层面形成身份认同。在这个过程中,意识形态的政治形式和宗教形式与藏传佛教完美融合,相得益彰,既清除了以往活佛转世制度中的流弊,又强化了藏民族成员在宗教强大“庇护”中的个人政治身份意识,让宗教的传承轨迹始终未能脱离政治的规定,让藏民族成员始终保持了中华文化的底色,让藏族成员的身份始终与中华民族一脉相承。

(三)近代外敌入侵时期

19世纪末20世纪初,是帝国主义的崛起时期。此时帝国主义列强为了争夺国际市场和廉价劳动力,掠夺资源对世界各国进行疯狂分割,也加剧了世界各资本主义国家向帝国主义过渡。亚洲地区就成了他们激烈争夺的对象,并随即爆发了一系列的侵略战争,各种丧权辱国的条约也纷至沓来。中国内陆的动乱,使得一脉相承的藏民族地区也未能幸免,1888年和1903年英国两次不宣而战进军西藏,发动了侵略西藏的战争,并在西藏实行殖民统治。英军入侵期间遭到了全体藏民族成员的强力反抗,无奈国力衰弱,满清政府腐败,最后的反侵略战争无力回天。英国人虽然在军事上占领了西藏地区,但藏民族地区的军民经过数百年中华民族的文化涤荡在精神上并没有屈服,在对国家、民族的认同上 “虽九死其犹未悔”。无奈之下,驻藏英军变换手法,积极拉拢西藏高层,利用其宗教和政治身份对藏人的影响,不断地输入新的意识形态。西藏高层在强大政治、经济利益的束缚下,也受满清政府腐败和国家动乱现状的影响,逐渐框定了帝国主义给予的殖民身份标准,并形成自身的认受性。西藏高层随即通过自身对民众的影响,将这种认受性强加于民众思想之中。在这种“转型”的急剧变化下,藏民族成员在民族斗争与宗教屈服中不自觉地做出适应,接受了意识形态层面的身份塑造。这样的接受是在英帝国主义的阴谋中不自觉中完成的,是英帝国主义将符合自己利益的政治观念裹藏于藏传佛教的绝对权威中,利用“政教合一”的制度缺陷,瞒天过海,成功地对藏民族成员产生了影响。如图3:

图3 近代外敌入侵时期影响藏民社会身份认同

但植根于藏民族成员内心的民族正统意识并没有改变,只是包容了强加的思想意识而已。所以这种受欺瞒被迫屈服的身份认同是短暂的,并且很快就被中华民族博大的精神文化和藏民族成员独特的宗教气质所吸收,并形成了藏民族成员“一主多元”①思想特质。因此,藏族成员的社会身份是传统的、多元的,也注定是中国的。

(四)民主改革时期

西藏民主改革是20世纪50年代末60年代初中国共产党领导的西藏各族人民及部分民族宗教知名人士,采取和平协商方式,对西藏地区实施以土地革命、寺庙改革、解放农奴、废除劳役及高利贷为中心内容的全面社会改革[10]。它是中国共产党领导的国家统一的民主革命的有机组成部分,改革开始于1959年4月,基本结束于1960年12月,改革的范围是西藏自治区全境,但却辐射整个藏区民主制度进程。该民主改革的伟大之处在于改革和平推进,和平改革属于阶级斗争的形式,依靠劳动人民,团结了一切可以团结力量,达到了社会改革的目的。这完全贯彻了毛泽东同志“慎重稳进、抓好民族和宗教两件大事”[11]的西藏工作方针。这样的民主改革给整个藏区带来了民主和人权的春风,带来了一个独立自主的现代化国家给边疆地区的希望和未来。刚进藏的解放军战士因为其严整的军纪,被藏民族群众称为“菩萨兵”。民主改革的意义本文不再赘述,在改革的背后我们应该看到,中华人民共和国的成立真正唤醒了藏民族成员对国家、民族的认同感和依赖感。这个东方的大国,将马克思主义的普遍原理同具体实践相结合,推动了藏民族地区政治、宗教、文化、教育等全方面的大发展,为藏人身份的构建打下了扎实的社会基础。同时,民族区域自治的社会制度,更促进了藏民族成员意识形态的开放性和本土宗教文化自主性的养成,也在一定程度上影响其整合、塑造自我身份。因而,藏人一方面在精神层面上对藏传佛教的情感归属、心理依赖决定其塑造了一个传统的、宗教的向往安宁、平静的身份和角色,另一方面在共同国家身份上,缩短了对国家整体关联性的认知距离,而塑造了一个现代的、文明的崇尚民族团结、和平的身份角色。

面对当前波诡云谲的国际政治形势和“藏独”势力包藏祸心,极少数藏人体现出了一定本土文化的嬗变性,其在思想上有首先肯定了自我所属的“政教合一”身份形象和价值追求,并从其所认同的身份中获取安全感和归属感,于是形成了一定的民族排他性特质。这样的特质过分的依赖于已经被时代所摒弃的旧制度、旧观念,缺乏充满生机的文明思想,尽管它被深藏于藏传佛教的外衣下,但随着国家法治文明进一步推进,其必将被强大新文化趋势所吞并。届时,这些成员所必经的身份构建道路会分为三步:第一步是内心抗拒新的社会趋势,但却被深深吸引,甚至被同化;第二步是抱残守缺,担心会被同化而选择逃离境外,但又不愿苟延残喘违背传统价值观的纠结;第三步是主动地去迎合社会发展新趋势,将藏传佛教传统文化与国家民族观深度融合,从而完成新旧身份的解构和重构。

因此,藏民族成员在中华民族大地上,通过与各种宗教文化和意识形态相互作用构建了自己独特的社会身份。一方面,藏民族成员的思维方式和生活习惯透露出强烈的地方民族特色;另一方面,又深受中华民族千年历史文化影响,产生了强烈的国家和民族身份意识认同感,在中华民族的大家庭中找到自身渴望的安全感和归属感。

[注释]:

①“一主多元”是指在某种意识形态中包含了一种占支配地位的思想意识,同时因其受不同时期环境的影响而派生出多种微化的思想意识形态。

[1]陈林侠.香港的焦虑:政治意识、“再殖民”及其身份认同的前瞻[J].戏剧,2010,(2):1-2.

[2]刘跃进.国家安全学[M].北京:中国政法大学出版社,2004:119.

[3]卢毅.文化的民族性与时代性——兼论邓小平理论的本质内涵[J].社会科学战线,1997,(5):1.

[4]吕大吉.宗教学纲要[M].北京:高等教育出版社,2003:121.

[5]陈文祥.论西藏政教合一制度产生条件及其影响[J].阿坝师范高等专科学校学报,2006,(6):1.

[6]郑天星.马克思恩格斯论无神论宗教和教会[M].北京:华文出版社,1991:46.

[7][德]费尔巴哈.宗教的本质[M].北京:商务印书馆,1999:39.

[8]格 勒,张江华.李有义与藏学研究[C].北京:中国藏学出版社,2003:195.

[9]陈庆英.清代金瓶掣签制度的制定及其在西藏的实施[J].西藏民族学院学报,2006,(5):1.

[10]王小彬.关于西藏民主改革的几点思考[J].中国藏学,2009,(2):1.

[11]刘 伟.告诉你一个真西藏[M].北京:新华出版社,2004:65.