循证决策及其在公共政策中应用路径探究

文 龙太江江 珊(..湖南大学,湖南长沙 4008)

循证决策及其在公共政策中应用路径探究

文 龙太江1江 珊2(1.2.湖南大学,湖南长沙 410082)

循证决策在国际上公共政策领域逐渐应用、研究和推广,已成为研究热点,但在我国还处于起步阶段。因此,有必要分析研究国外学者关于循证决策的研究文献和应用成果,理解循证决策的内涵并探究公共政策的循证决策路径,从而为循证决策在我国的应用提供借鉴。

循证决策 证据 循证体系 循证决策应用

引言

循证的理念从应用于医疗方面起始,已拓展至教育、社会福利、公共卫生等多个公共政策领域,并逐渐渗透到社会经济、政治和管理各个方面。但在公共政策领域,通过循证来进行决策却发展的较为缓慢。1996年,Adrian Smith对公共决策过程提出质疑和批评,并建议“以证据为基础的方法”制定政策。1998年9月“循证决策及其实践”学术会议在英国举办,标志着循证决策概念的正式出台[1]。 在至今的20年时间内,英国、美国、澳大利亚、加拿大、南非等国家政府先后将循证引入政策过程中,也仍未寻找到有效的应用方式。

公共政策是政府对社会利益的权威性分配,起到规范社会行为、解决社会问题和促进发展的作用。在现代化的进程中,社会利益关系错综复杂,社会发展中的问题、矛盾此起彼伏,公共政策的公共性、科学化和民主化已成为全球范围的呼声,循证决策被越来越多的政府所采纳,探究其在公共政策中的应用成为国际上愈发热门的课题。但国内对循证决策的研究较为少见,大多为对国外文献的了解,处于起步阶段。因此,分析国际社会对循证决策的研究文献和应用成果,理解循证决策的内涵并探究公共政策的循证决策路径,将有助于深化对循证决策的认识和理解,有助于其在国内应用。

一、循证决策国际应用及内涵

从英国政府开始引入循证理念后,循证决策因为政府推崇而带动了相关的机构、学者进行研究,研究促进了循证决策内涵的深化,也推动着循证决策应用的不断完善。然而,现有文献对循证决策的理解往往过于围绕证据,而未探究循证的哲学和方法论意义,导致对循证决策内涵的理解不足。因此,在对循证决策应用路径进行探讨之前,有必要对循证决策的国际应用和内涵进行更为全面、透彻的阐述。

(一)循证决策的国际应用

在国际应用中,循证决策被视为一种理性工具,可使社会避免浪费资源于追求昂贵和无效的社会政策,指明解决社会问题的正确方法,使国家更有效率:专注于将经费花在令人满意的政策上,增加政府在民众中的信用度。Davies和Nutley认为,循证决策就是决策建在经过严格检验而确立的客观证据之上,通过把可能获得的最佳证据置于政策制定和执行的核心位置帮助人们做出更好的决策,是一种兼具战略性和操作性的理性活动,其主要功能是为决策者提供证据基础[2]。

1999年,英国政府内阁在“现代政府白皮书”中强调基于证据的政策,并对如何达到这一目标提供了相应的解说文件,要求改善基础性文化以使良好的分析过程纳入政策制定中,并建立循证决策中心以促进研究证据的应用,包括Cabinet Office的管理和政策研究中心 (Centre for Management and Policy Studies)、英国循证政策与实践中心 (United Kingdom Centre for Evidence-Based Policy and Practice)等。至2003年,英国政府至少在4个方面进行了循证决策应用的探索[3]。在刑事审判方面,按政府层级从上至下的方法,将证据应用于实践。首先在英格兰和威尔士进行小范围缓刑政策的应用经验,然后扩大应用和研究范围,以对整个犯罪管控系统进行重新设计。在教育方面,ESRC的教学研究项目,通过政策实践证据中心 (Evidence for Policy and Practice Information Centre)系统总结英文教学、领导能力、性别和继续教育等方面的证据。在健康疗养方面,Cochrane Collaboration NHS Centre研究分析、整理和传播有效证据,以优化临床医疗,分析证据的实效性和成本—收益,以通过新的方法改善临床医生的解决问题的方法,成为了循证医学上的具体实践。在社会抚育方面,以艾希特大学为基础的社会服务循证中心 (Centre for Evidence-Based Social Services)研究英国西南部的当地政府政策,启动了一项对儿童抚育政策实践的研究,产生了一系列与儿童看护相关的有效证据综述。

在美国,非盈利性组织循证政策联盟(Coalition for Evidence Based Policy CEBP),在过去的十几年与美国国会和行政部门共同致力于循证政策变革,为管理与预算办公室、教育部、立法部、联邦探访制度提供有效的参考和改进建议[4]。2005年,美国展开了一项减少财政赤字行动(Deficit Reduction Act),通过建立的学术竞争力委员会(Academic Competitiveness Council,ACC)评估一系列总共花费了30亿美元费用的教育项目的有效性。ACC将各个项目的总结报告交给致力于循证决策项目改革工作的非盈利性机构CEBP,对所有的项目单独进行综述分析,评估所得到的证据将在减少财政赤字行动中发挥关键作用,即评估无效的政策均会被停止[5]。 管理与预算办公室 (OMB)主管 Peter Orszag,以社会项目方面为重点,在家庭访问项目、未成年人怀孕预防、创新投资、社会创新基金、社区学院改革基金、劳动力改革基金6个方面展开循证决策工作,资金的获取和政策产生的作用的评估均依靠严格的证据,以保证经费用于证据证明有效的项目上。

南非应用循证决策后发现[6],其在省级经济增长和发展策略方面的应用并不理想,并且大多数情况下被错误地认为是对数据的使用。这其中的原因包括研究项目很少被设立,并且研究与政策之间的关系也未被理解,学术研究没有与政策过程联系起来,研究能力和资金导致了研究质量的低下,研究产生了相互冲突的结论,缺少系统思考如何将研究结果应用于当地环境。传统的学术研究成果出版和传播的方式不利于决策者使用,并且研究者将证据与决策视为一种一一对应的关系。另外,省级之间大学等研究机构的数量、能力水平之间的差异,及其为国家政策服务而不针对地方政策也是循证决策在省内应用时效果明显不足的关键因素。

国际上应用循证决策的情况表明,经过近20年发展,国际上在证据的有效性、产生及传播等方面已积累了较多的应用经验,循证决策的作用已逐渐体现出来,从中可以总结出:一是政府或者社会资助建立研究机构、信息与评估机构,或者政府联合研究机构、大学构成一个合作体,共同完成循证工作,包括获取证据数据、形成证据和传播;二是大多数循证决策方面的应用都是以项目试点的方式获取证据,然后逐渐扩大使用范围的;三是循证决策应用时在证据评估、政府与研究合作、研究水平、政府循证能力等方面存在诸多问题,仍未见有效解决方法。

(二)循证决策内涵

循证决策作为理性工具为政府推崇,“什么发挥了作用?为什么?”成为政府将循证应用于决策的关键问题。但其本身有着深刻的理论渊源,内涵也在研究与应用中不断丰富。

Pawsons认为,循证决策是逻辑实证主义的继续,与实践同政策过程中的理性决策模式相呼应,它强调研究与评估的工具理性[7]。在工具理性的框架下,复杂社会问题的解决需要我们从政策干预中获得关于“什么发挥了作用”的证据。郭巍青认为循证决策是对理性主义决策原则的回归,[8]并从四个重要方面“刷新和深化了理性决策的命题”:强调“证据选择”;将知识运用视作复杂组织背景下的系统工程;突出决策信息化、民主化和知识化;突出政策评估对正确决策的重要作用。因此,循证决策以证据为核心,强调“有什么起了何种作用”,其实质是在探索事物因果关系,有着逻辑实证的含义;基于实践的结果而非人的意识和主观臆测进行决策又具有理性主义的内核。

证据的概念进一步深刻和丰富了循证决策的内涵。在循证决策中,证据被定义为依靠科学的方法和工具,通过个人经验、专家知识、政治判断、信念和价值观的梳理和总结得到的系统研究成果。它具有以下几方面的特点:(1)经过科学加工的信息形成,涵盖个人经验、专家知识、政治判断、信念和价值观等因素;(2)从信息到证据的转换不能完全依靠政府官员,需要研究的深度介入,需要运用现代科学研究方法和工具;(3)证据的来源必须广泛,需要对相关研究成果进行系统搜集、梳理和甄选;(4)证据要具有科学性和高质量。

因此,循证决策在证据的层面上,涵盖了信息、知识、科学等概念,涉及到信息转化、知识传播和科学化过程,并由此提出了该过程中的工具、组织、方法的合理性要求。正如 Sandria Tennant和Anthony Clayton所说,循证决策包括系统严格的方法及理性分析决策过程中增强专业知识的运用,从而实现“最优项选择”[9]。

但是,受政策的实效性、公正性等制约,仅依靠科学、高质量的证据并不能使循证决策切实有效,循证决策中的证据只是一种条件证据,其效果可能受到现实影响。李章吕提出以决策价值的最大化来决策,将会使决策发挥出较好的效果[10]。以此借鉴,循证决策确定了其决策价值作为根本目标,并以此权衡证据是否科学、高质量,无疑会跳出过于理性并执拗于寻找有效证据的思维惯性,达到更好的效果。

因此,循证决策内涵应包括以下几点:(1)以逻辑实证主义和理性主义为其哲学内核;(2)以依靠有效工具、合理的组织和制度及科学有效的方法获取和传播证据为核心;(3)除证据这一核心要素外,至少还包括政策受益者、决策者及从事相关科学研究的人员与组织机构等构成的体系;(4)决策价值应当作为循证决策的根本目标,并以其价值取向作为所有过程的评判标准。循证决策是一个具有理性哲学内涵和实践意义的专门术语,由证据、决策体系和决策价值等要素构成,是一个既要求有合理逻辑证据、理性分析,又依托科学的组织和工具以实现决策价值的决策方法。

二、公共政策中循证决策的必要性和可行性

(一)公共政策中循证决策的必要性

1.多元化价值背景下公共政策的价值取向要求。公共政策是为解决社会问题和协调社会多元化的利益,使社会和谐、文明进步和人民幸福感整体提升而服务的。但社会价值观的多元化造成了不同主体间价值取向的冲突,对公共政策提出了更高的要求。由此也引发了学者们关于公共政策价值取向、政策失灵及政策过程的研究探讨。有学者认为,政府对于本国当前形势下公共价值的把握偏离,导致公共政策缺乏“公共性”,不能有效发挥解决社会问题和协调社会不同群体利益的作用,是政策失灵的根本原因。公共政策必须按照公平、公正对待各社会主体的原则,以公共利益为根本,形成公共政策价值。[11]

因此,要明确公共政策价值,就需要认清事实,把握客观现实,从有关社会诉求和公民需要出发去寻找。以“循证”思维审思,寻求各方面利益需求中的“什么起作用”的证据,才能综合各种因素,达到权衡各方面利益,使公共政策对社会需求具有普适性而非仅仅满足少数利益,才从源头上真正保证公共政策的公共性。

2.公共政策的科学性和民主性要求。随着经济、科技的进一步强盛,文化的不断繁荣,伴随而出现的是贫富差距、养老、医疗、教育、社会福利等问题的凸显及国际关系日益复杂的形势,公共政策的科学性和民主性成为政府决策的必然要求。

从循证决策内涵分析中可见,决策一方面要依据客观事实出发,解决客观实在的问题,而不是主观臆断,以保证政策的科学性;另一方面,为达到有效的决策目的,循证过程将充分考虑各方面的、广泛的证据,因此能够较好地达到政策民主性要求。最后,决策通过相关专业性的研究机构、科学的试验分析和评估,形成了反馈机制,避免了因忽视政策执行时的社会资源、环境、成本等因素而导致对政策的可执行性、可评估性无法把握及公共政策不能随着社会变化过程不断调整的问题,使政策能够长期保持其科学、民主的持续推进。

(二)公共政策中应用循证决策的可行性

1.公共政策价值取向、科学、民主要求与循证理念符合。结合公共政策要求和循证决策内涵,可总结出循证决策与公共政策存在以下几点吻合:首先,与公共政策相同,循证决策以决策价值为导向;其次,循证决策以“什么发挥了作用”的证据为核心,与公共政策中社会问题源于公众需求,政策制定有理有据,实现政策的科学、民主要求是一致的;最后,公共政策要考虑政策的实效性、公正性,需要循证决策来更加有效地达到这一目标。因此,若在公共政策中引入循证决策的方式,按循证决策的内涵、要素及体系来完善现有公共政策中的不足,必然会发挥出较好的效果,更好地实现公共政策的目标。

2.大数据时代下循证可行。循证决策的关键在于证据,难点在于如何收集价值有效的数据,并将碎片化的数据转化成最有力的证据。

2008年后,云计算、云存储、物联网和互联网广泛应用,各种社会信息互动、移动通信设备、社交网络和传感器时刻在生成数据。政府作为整个社会最大的公共部门,其每个职能部门都在不断收集数据,包括行政数据、民意数据和调查研究数据,涉及国计民生,涵盖各行各业。在大数据背景下,大数据搜集、存储和挖掘工具的应用为政府前瞻性决策和动态决策带来了机遇[12]。

政府作为政策决策者和数据处理中枢,通过搜集、提取、处理各种海量数据,并借助大数据技术建立高精度的分析模型自动提取高价值数据,形成证据产生、传播、使用和评估的证据网络,能有效解决循证决策中得到有效证据的关键问题。

3.政府主导下的循证决策可行。国际上循证决策应用大多为政府主导,这是政府提高政策效用的要求,也是提高自身信用度、为民众所接受的要求。例如英美政府花费巨资展开循证决策各个领域的项目研究,并在政府部门建立执行与评估机构,通过与政府部门外的研究团体合作才得以使循证政策不断推进和改善。此外,政府摒弃经验决策方式,展开需广泛合作的循证决策,涉及大量的经费与众多的组织、机构,及其他政策方面的支持离不开政府主导作用。

在政府的主导下,证据的获取、政策的形成以及政策的评估都将获得经费与机构上的支持,在此基础上,政府可以组织和建立广泛的证据采集渠道,及调动社会评估机构对政策进行有效评估。此外,针对不同应用领域,政府还可以建立专业性研究机构、通过人才吸引政策,来促进整体循证能力水平的提升,以为政策提供可持续性服务。

总之,循证决策涉及资本、人力和政策,只有从政府自上而下的展开,才能将资源有效整合,才能使其在公共政策中有效发挥作用。

三、公共政策中循证决策路径

如何在公共政策中应用循证决策?在国际上,虽已有较多探索可以汲取经验和借鉴。但是,循证决策在公共政策中的应用存在着三个方面的因素:政治、经济、文化因素;资源、人力、技术因素;公共政策解决的问题,如教育、社会福利、养老、环保等,如何有效地应用循证决策,仍未有一个较为可行的路径。因而,结合已有国际经验和循证决策内涵,探寻到一条较为有效的公共政策循证决策路径,主要有以下四点:

(一)建立循证意识与循证体系

循证决策必须为政府主导的内在要求,从根本上对政府人员意识的转变作出了规定,即政府必须具有循证意识。

公共政策是多种利益综合作用的结果,受道德、价值观影响,有时还受问题的紧迫性要求必须快速决策,使公共政策与证据之间不存在必然的、绝对的因果关系。因此,公共政策中的循证意识,并不是说政策非要严格的证据不可,而是说,公共政策不应陷于盲目的境地,可通过相关的证据进行详细审查、理性分析和充分讨论,为可能的结果提供相应的预防与保障。更重要的是,所有政策需要监督、评估、校正,这些都离不开证据来达到有效说服的目的。

政府建立循证意识,包括三方面的内容:一方面,决策以公共政策的价值观为基础,政策应当从有理有据的前提出发,去寻找解决问题的证据;另一方面,对证据内涵的理解,包括证据概念,存在的形式、载体等;最后,对获取证据的途径、方法的认识及与研究者之间合作意识的建立。

公共政策依靠完善的体系和合理的组织,充分发挥体系中的资源效用以高效、科学地实现公共政策目标。李恒促认为因权力垄断和各阶层权力分化导致公共政策失灵、政府效能低下的现象普遍存在,从而导致群众对政府失去信心[13]。其实质原因是,缺乏合理有效的政策体系使公共政策的“公共性”内在属性得以真实反映,使政策过程无法科学化。通过构建公共政策中的循证体系,将“循证”从概念上转变为真实实践,是公共政策走向“循证”道路的必然举措。

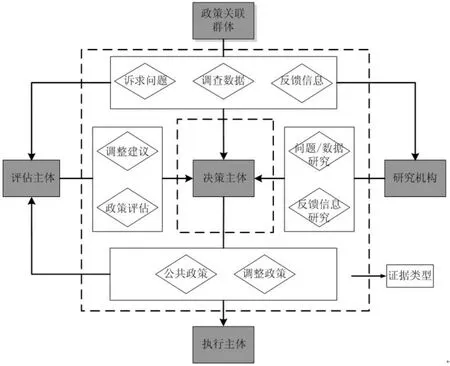

“循证”方式下的公共政策体系大致包括决策主体、公共政策关联群体、研究机构、执行与评估主体等。公共政策中的循证体系及相互关系可用下图1进行简要示意。有5大主体,即决策主体、政策关联主体、执行主体、评估主体和研究机构。政策关联主体提供诉求问题、调查数据及政策反馈信息。诉求问题是其自身对公共政策的需求,调查数据是政府、研究机构对某种政策的调查数据,反馈信息主要是为评估主体提供调整建议及政策评估时所用。研究机构围绕政策关联主体的信息对相关数据展开分析、研究和总结,得到能为决策主体所用的“证据”。评估主体对政策展开政策评估和提出调整建议。决策主体是政策主导,接受来自政策关联主体的信息,研究机构的问题/数据研究、反馈信息研究,以及评估主体的调整建议和政策评估,提供合理政策给执行主体。从图1还可以看到,证据类型是各大主体之间传递的信息,包括诉求问题、调查数据、反馈信息等原始数据,数据研究、反馈信息研究等研究结果,政策、政策评估等政策证据。

图1 公共政策循证体系及各主体相互关系示意

各主体划分有着较为明显的功能分区,相互协调和合作、相辅相成,围绕公共政策“公共性”价值,以研究机构为信息科学化处理和有效研究为基础,使决策、执行和评估科学化、公正化,从而高效、科学地实现公共政策目标。

(二)建立循证证据获取机制

公共政策涉及众多的利益关系,其所要求的证据具有广泛、量大的特点,但现代化科学技术的发展也在不断拓宽人们传播信息的方式。大数据时代下,海量数据的呈现和大数据分析技术的不断更新,使得数据转换为证据的方式有了质的飞跃,可促进政府的决策能力进一步提高。一方面,多维度、高质量、丰富的数据使决策有了科学的依据;另一方面,大数据技术中的数据挖掘、数据分析和可视化技术可为政府循证决策提供快速、准确的技术支撑。

因而,政府可依靠网络、电信、媒体等建立有效的证据获取渠道,包括政府网络窗口、短信平台、媒体采访等方式,利用大数据技术实现数据的收集、存储、加工、分析、可视化,以此更多地了解民意和利益诉求。在这方面,ICs提供了一种值得借鉴的方案[14]。其在Policy Compass项目中,依靠开放可靠的数据资源获取数据渠道,包括传统和国家级的数据接口,世界银行、欧盟统计局、国家统计局等,将其转换成其可使用的方式。依据政策过程,设立了四个不同方面和操作主题的场景,即政策监督场景、政策效用分析场景、政策参与及讨论场景、政策管理场景。在不同的场景下通过三个平台使民众可以评估政策,建立政策因果关系模型及联网讨论和论证。Policy Compass设计API将互联网平台与外部平台进行集成,为用户提供接入电子平台和互联网络提供了便捷方式,提供可视化和认知图来将政策相关的各个方面联系起来。因此,借鉴ICTs的方法,循证证据的获取可通过四个方面考虑实现构成其相应机制:一是大数据传输以信息传输网络为依托,政府充分利用互联网络等信息传输方式建立与民众沟通的平台;二是由于民众知识文化水平存在差异,政府建立或设计易于民众接受、应用的工具,使其提供数据、评估政策和参与决策过程简捷、易于操作;三是政府建立数据库、统计局、国家级研究中心等机构,并能将其数据通过接口获取;四是政府可加速促进大数据技术的发展,通过其分布式处理、分布式数据库和云存储、虚拟化技术来进行数据挖掘、储存、处理,以快速有效地得到可靠的证据;五是数据信息的交互涉及到数据所有权、数据合法性和数据安全等方面的要求,因此应建立数据共享、数据管理、数据安全等方面的法规,保证证据数据使用的合法。

(三)建立研究与政策之间的桥梁

原始数据不会自动形成证据。数据需要去理解和分析形成证据才能真正用于决定,而且这些证据与价值,习俗、历史和社会准则有关系。寻找真正起作用的数据是一个客观过程,解释数据形成证据又是另外一个客观过程[15]。即是说,数据、信息并不会自身转换为证据,而是要经过充分的分析、总结和有效传播才能真正为决策者所用。

大量信息分析和总结是一个复杂和繁琐的过程,政府必须借助研究者的力量来尽可能快速、直接地获取有效证据。研究人员可不断地设计和改进证据分析的模型,如成本—效益模型,随机试验模型、系统综述法等,通过应用科学技术、分析方法梳理清事物间的相互影响、因果关系,能够得到更加科学合理的证据。因而,政府与研究者的合作成为必然。

然而,由于决策影响因素的复杂多变,政府人员考虑道德、人权、经济、时效等多方面进行决策与研究人员深入探寻事物因果关系的思维、目标是不同的,试图将二者设立在同一个部门进行合作将可能导致二者思维冲突和关系危机,也无法保证研究的公正性。因此,研究与政府之间,应该建立联系的桥梁。具体可从以下两方面考虑:首先,政府机构中纳入证据转换型人才,也可以通过培养内部一些人员的角色转换,或者通过借调,以增强政府循证能力。证据转换型人才理解政策过程,了解政策所要解决的问题,他们将自身所知的证据告知决策者作为决策参考,或者向研究人员获取需要的证据,或组织展开相应的研究。其次,构建证据市场环境,证据的产生和使用实际上构成一个供求关系。然而,二者之间还存在时间和有效两个关键要求。在证据市场环境下,证据被视为政策权衡的方式,是一种有价服务,这可促进研究者更多关注政策,进行与政策相关的研究,从而实现研究效用的最大化。证据市场环境因此可从产生、传播和使用三个方向发展:证据的产生,由各种研究机构,统计分析机构等负责;证据的传播,由政府证据转换型人才和证据代理人和相关机构等构成,它们提供证据求与供的信息并进行交互;证据的使用,由政府根据实际情况综合考虑,政府自身对循证决策的使用程度决定了环境发展,并提供了证据市场的运转资本。

(四)建立循证相关的法制机制

公共政策涉及的利益关联者一般较为广泛,有些问题可能具有较为长久的历史根源,并涉及到公共资源人力、物力和财力支配,对于社会稳定和发展具有特殊意义。因此,公共政策要有效权衡各方面利益和妥善解决问题,必须有制度可循,有法可依。公共政策采用循证方式同样需要法律上、制度上的保障。

由于循证方式下“证据”是核心,首要条件要保证证据本身的合法性,其次是“证据”是以制度化、法律方式获取的。法律应保证证据获取的真实性、有效性,保护供给证据信息的民众和研究机构的各项权利。在数据库、研究机构等方面,法律应明确它们在循证决策中的地位,以法律认可的方式确定其有权提供某种公共政策方面的证据(分析、研究结论等);建立与数据库、研究机构等相关的“证据”市场竞争法规,保证相关市场有序发展和合理竞争。研究机构纳入公共政策过程时,也应有权限和流程制度,确定其在公共政策中的参与范围、发挥的效能。

程序化的循证过程即各个循证环节包括与证据相关的原始信息获取、证据形成、证据传播均按程序化的流程执行。因此,循证体系应得到制度上的规范,即通过规章制度,划分循证体系结构和职能。以循证体系为依托,明确政策过程中的任务和目标,合理分配和明确分工,使循证过程有序执行,以保证循证过程目标的明确性、规范性和达成的时效性。

循证过程中要信息公开,建立监督及反馈机制。公共政策要切实实现民主、公正,关键的一环是让公众了解政策是否有效执行,而不是简单给出最后的数据结果来作为公共政策的评判[7]。因此,信息的公开制度应当规定循证过程中各个环节公开的相关信息,同时赋予公众监督和反馈建议的权利。此外,从建立监督媒介(网络、媒体、政策信息公示平台、广播、报刊等)、民众反馈渠道和相关鼓励政策等方面着手,以疏通公开、监督和反馈的过程为目标,形成监督和反馈的良性机制,可使政策执行偏差得以及时纠正或调整,加快公共政策目标的实现。

[1]马小亮,樊春良.基于证据的政策:思想起源、发展和启示[J].科学学研究2015,(03).

[2]Ian Sanderson.Making Sense of'What Works': Evidence Based Policy Making as Instrumental Rationality?[J].Public Policy and Administration,2002,(03).

[3]Sandra Nutley,HuwT.O.Davies.Getting Research into Practice:Making a Reality of Evidence-Based Practice: Some Lessons from the Diffusion of Innovations[J].Public Money&Management,2000,(04).

[4]Monica Herk.The Coallition for Evidence-Based Policy:Its Role in advancing Evidence–Based Reform, 2004-2009[R].The William T.Grant Foundation,October 5, 2009.

[5]Ron Haskins,Jon Baron.Building the Connection between Policy and Evidence The Obama evidence-based initiatives [R].Public and Social Innovation,NESTA, September 2011.

[6]Lochner Marais,Zacheus Matebes.Evidence-Based Policy Development in South Africa:the Case of Provincial Growth and DevelopmentStrategies[J].Urban Forum,2013 (24).

[7]Ray Pwason.Evidence-based Policy:The Promise of 'Realist Synthesis'[J]Evaluation,2002(08).

[8]郭巍青.政策制定的方法论:理性主义与反理性主义[J].中山大学学报(社 会 科 学 版),2003(02).

[9]Sandria Tennant,Anthony Clayton.The Politics of Infrastructural Projects:A Case for Evidence-based Policy Making[J].International Journal of Public Administration, 2002(13).

[10]李章吕.论证据决策理论的困境与出路[J].哲学动态,2011(06).

[11]杨红良.公共政策的公共性及其实现[D].上海:上海交通大学,2013.

[12]董飞.大数据背景下政府决策的机遇、挑战和建议[J].天水行政学院,2015(05).

[13]李恒促.时滞效应与公共政策失灵分析[J].长春理工大学学报(社会科学版),2014,(04).

[14]Panagiotis KOKKINAKOS,Ourania MARKAKI, Sotirios KOUSSOURIS.etc.Towards More Factual,Evidencebased,Transparent and Accountable Policy Evaluation and Analysis:The Policy Compass approach[R].eChallenges e-2014 Conference Proceedings Paul Cunningham and Miriam Cunningham (Eds) IIMC International Information Management Corporation,2014.

[15]Giada De Marchi,Giulia Lucertini,Alexis Tsoukià. From evidence-based policy making to policy analytics[R]. Ann Oper Res,March 3,2014.

责任编辑:唐 琼

D63-31

A

1008-6323(2017)01-0033-07

1.龙太江,湖南大学法学院教授;2.江珊,湖南大学硕士研究生。

2016-12-10