关于输血不良反应临床特点及影响因素的探析

余 健 王焕成 李 方

作者单位:河南省南阳市第一人民医院 473000

关于输血不良反应临床特点及影响因素的探析

余 健 王焕成 李 方

作者单位:河南省南阳市第一人民医院 473000

目的 探讨关于输血不良反应的临床特点以及分析其影响因素。方法 收集我院输血治疗不良反应发生情况,分析不良反应临床特点及分析其影响因素。结果 选取9396例输血患者中,52例患者发生输血反应,占0.534%。在不同血液成分输血中,血小板成分输血反应发生率明显高于血浆、冷沉淀、去白红细胞悬液,P<0.05,年龄<18岁输血反应发生率高于年龄≥18岁,有输血、过敏史者发生率高于无输血、过敏史者,P<0.05。采用白细胞滤器输注红细胞发热反应发生率低于未使用者,P<0.05。结论 要严格把握输血适应症,保证合理、科学输血,积极应用白细胞滤器输注红细胞,对易发生输血反应者多加重视,将输血不良反应降到最低。

输血不良反应 发热反应 过敏反应 影响因素

输血是临床上一项重要的抢救和治疗措施,主要是血液通过静脉输注给患者的一种治疗方法,除了补给血量、抗休克外,还可纠正红细胞减少或是低带氧能力导致的急性缺氧症,补充各种凝血因子等。输液原则上用同型血,并作交叉配血,无红细胞凝集方可进行,但由于个体差异和血液成分不同可出现输血反应。轻度输血反应给予及时治疗可有效缓解病情,但重度输血反应会严重危害患者生命健康[1]。本研究收集9396例输血案例,研究输血不良反应的临床特点以及分析影响因素,现报告如下。

1.资料和方法

1.1 临床资料 选取我院输血患者9396例,年龄为1天~90岁,平均为58.4±12.1岁,输注的血液成分主要有去白红细胞悬液、血浆、血小板、洗涤红细胞、冷沉淀、阴性全血和冰冻洗涤红细胞共用19731血袋,由南阳市中心血站提供。

1.2 研究方法 按照《临床输血技术规范》要求,对发生输血不良反应案例根据实际情况填写《输血不良反应回报单》回报相关单位。收集输血不良反应案例进行记录并分析。

1.3 输血不良反应判断标准 ①发热反应:输血中或输血后1~2小时内,体温比输血前上升1℃,可伴有头痛、烦躁、皮肤潮红等症状。②溶血反应:急性溶血可发生寒战、高热、腰背痛、恶心等症状,酱油色或茶色尿甚至尿少、尿闭,血压降低,严重者发生DIC。慢性溶血输血后2~10小时出现低热、黄疸、血红蛋白尿等症状。③过敏反应:可伴有荨麻疹、皮疹,也可出现哮喘、血管神经性水肿、过敏性休克等。

1.4 统计学方法 用SPSS 19.0软件进行统计学分析,组间比较用χ2检验或Fisher确切概率法,以α=0.05为校验水准。

2.结果

2.1 输血反应类型发生情况 9396例输血者中,发生输血反应52例,占0.534%,其中38例发生过敏反应最多38例,占73.08%,14例发生发热反应,占26.92%,无1例溶血反应发生。

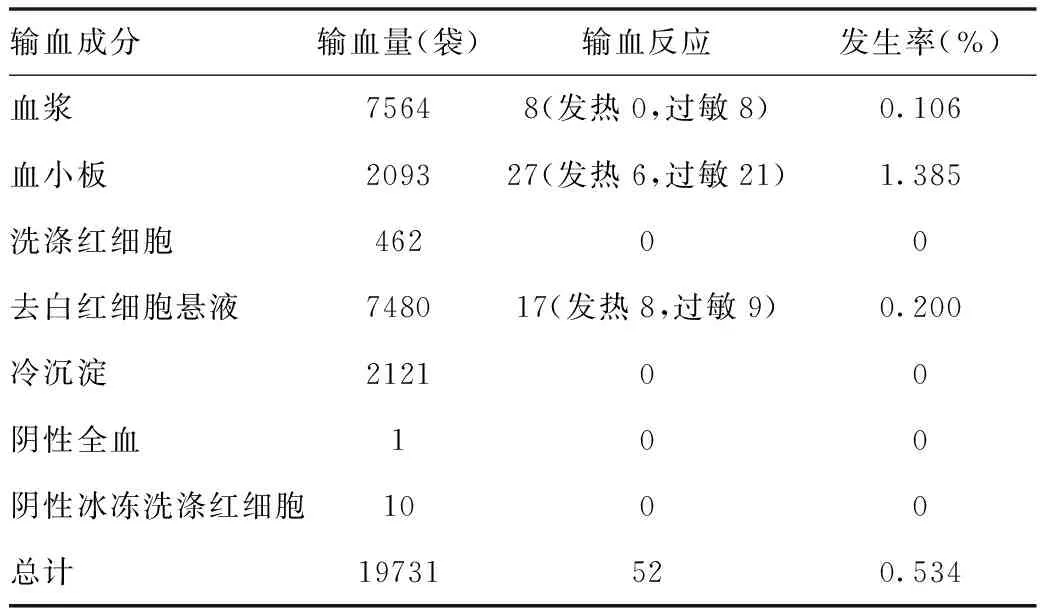

2.2 血液成分输血反应发生情况 用Fisher确切率进行检验,输注血小板输血反应发生率最高且各成分之间输血反应发生率均具差异,P<0.05,见表1。

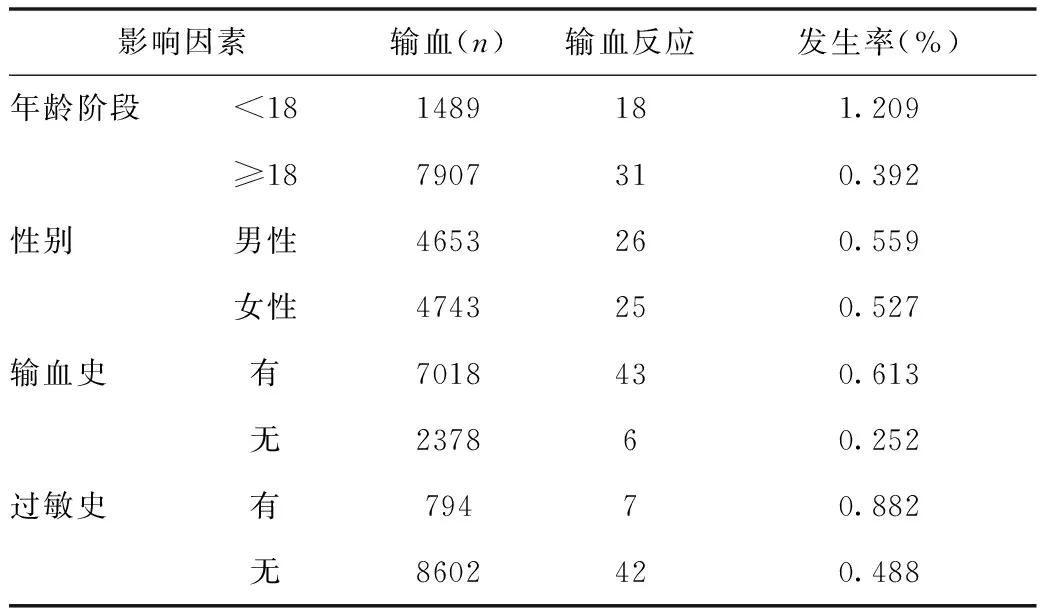

2.3 输血不良反应影响因素 年龄<18岁患者、有输血、过敏史输血者输血反应发生率分别高于年龄≥18岁、无输血、过敏史输血者,P<0.05,见表2。

表1 比较各血液成分输血反应发生情况

表2 比较输血反应影响因素情况

2.4 分析白细胞滤器对输血反应发生率影响 9396例输血患者中,使用白细胞滤器483例,占5.140%,输注血小板、红细胞分别为324例与159例。输注红细胞出现8例发热反应,均未用白细胞滤器,6例发热反应出现在输注血小板后,其中1例用白细胞滤器。

3.讨论

本研究9396例输血者中,发生输血反应52例,占0.534%,其中过敏反应发生率远高于发热反应,可能与输血时白细胞滤器应用增加,提高输血安全性,降低输血者尤其是多次输血者非溶血性发热的发生[2]。血液成分中主要以血小板输血反应多见,相较成年人,未成年输血者更容易出现输血反应,可能与机体免疫系统发育完善程度较低,对异体血液反应强,有过敏史、输血史患者发生输血反应风险增加,均较未有过敏、输血史发生率高。

输注机采血小板、年龄<18岁、有输血、过敏史、未应用白细胞滤器输血者均有较高输血反应发生率,故在输液时相关医护人员提前做好预防措施,包括:①输入合理血液成分,反复输血者可用洗涤红细胞或HLA配型机采血小板,若机体内有IgA抗体,应用IgA(-)血液。②采用白细胞滤器,降低非溶血性发热反应发生[3]。

1 钱建平,熊怀民,蒋廷旺,等.消除脂血对临床生化检验常用指标干扰的方法比较[J].北华大学学报(自然科学版),2013,14(5):575-578.

2 罗虎成,高烽华,于艳文,等.创伤患者输血不良反应发生情况及影响因素分析[J].医学综述,2015,21(2):361-362.

3 陈志远.白细胞过滤器预防发热性非溶血性输血反应的临床观察及效果评价[J].成都医学院学报,2012,7(4):625-626.

10.3969/j.issn.1672-4860.2017.01.036

2016-12-7