基于新媒体视野下大学生教育与管理的对策探讨

陈石研,唐于亮

(海南热带海洋学院 教育学院,海南 三亚 572022)

基于新媒体视野下大学生教育与管理的对策探讨

陈石研,唐于亮

(海南热带海洋学院 教育学院,海南 三亚 572022)

新媒体对大学生的影响已深入日常生活、学习、工作等方方面面,高校学生工作者要及时了解掌握大学生的思想动态,引导大学生树立正确世界观、人生观、价值观,培养大学生综合素质,就必须转变传统的教育与管理理念。利用新媒体新平台,可以实现对大学生的教育、引导和管理,更好地适应网络时代背景下的学生工作实际。

新媒体;大学生;教育与管理

随着时代的发展进步,以手机等为用户终端的互联网新媒体传播技术日新月异,飞速发展,将人们置身于信息的包围之中,极大地丰富人们可接受的信息资源,成为人们工作生活不可缺少的一部分。特别对于青年大学生来说,更是如此,青年大学生已成为接触和使用新媒体较为广泛的群体之一。新媒体作为新时期高校大学生教育与管理的新途径,已逐渐成为高校学生工作者重点研究的新课题。

一、 新媒体与大学生教育管理

关于新媒体,徐振祥将其定义为“相对于书信、电话、报刊、广播、电影、电视等传统媒体而言的依托数字技术、互联网络技术、移动通信技术等新技术向受众提供信息服务的新兴媒体”[1]。新媒体较之传统媒体而言,具有很多吸引年轻人的特点,比如信息量大、表现形式丰富、获取方式便捷、选择多样化等,符合大学生的学习和生活需要。但新媒体环境也存在着虚假信息多、欺诈现象严重、网络谣言传播快等弊端。因此,伴随着新媒体技术不断发展以及新媒体的影响不断扩大,新媒体在大学生的教育与管理中更像一把双刃剑,有利有弊。

二、 学生使用新媒体情况调查

H大学是海南省推动本科院校向应用型转变的三个试点高校之一,以其为研究对象,探索本科高校向应用型转变过程中新媒体在学生教育管理工作中的作用有重要意义。本次调查以问卷作为分析依据,问卷内容的设计包含了学生对新媒体的认知情况、使用情况、依赖程度等方面。调查小组采用网络问卷和纸质问卷两种方式进行。网络问卷主要以院系为单位发放,纸质问卷则针对学生生活学习较为集中的宿舍、图书馆和食堂等场所发放。最终回收有效问卷1005份,问卷填写对象覆盖全校各专业、年级和班级,约占全校10%的学生,问卷分析的情况如下。

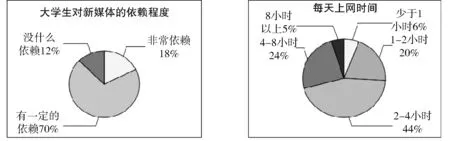

(一)大学生对新媒体的依赖程度较强

通过调查显示,大学生每天都会利用新媒体浏览新闻、聊天交友、进行即时通讯等来满足自己的需求。在大学生“每天上网时间”的调查中(见图1),不难发现,45%的大学生每天花费2—4小时的时间上网,花费4—8小时上网的人占24%,上网时间少于1小时和超过8小时的人分别占6%和5%。而在“大学生对新媒体的依赖程度”调查中(见图2)可以看到,有18%大学生对新媒体非常依赖,70%的大学生对新媒体有一定依赖,对新媒体没什么依赖的大学生仅仅占12%。以上调查数据显示了大学生每天都会抽出时间使用新媒体,而且对新媒体产生了一定程度的依赖。

图1 大学生对新媒体的依赖程度 图2 每天上网时间

(二)新媒体逐渐成为大学生学习生活不可或缺的一部分

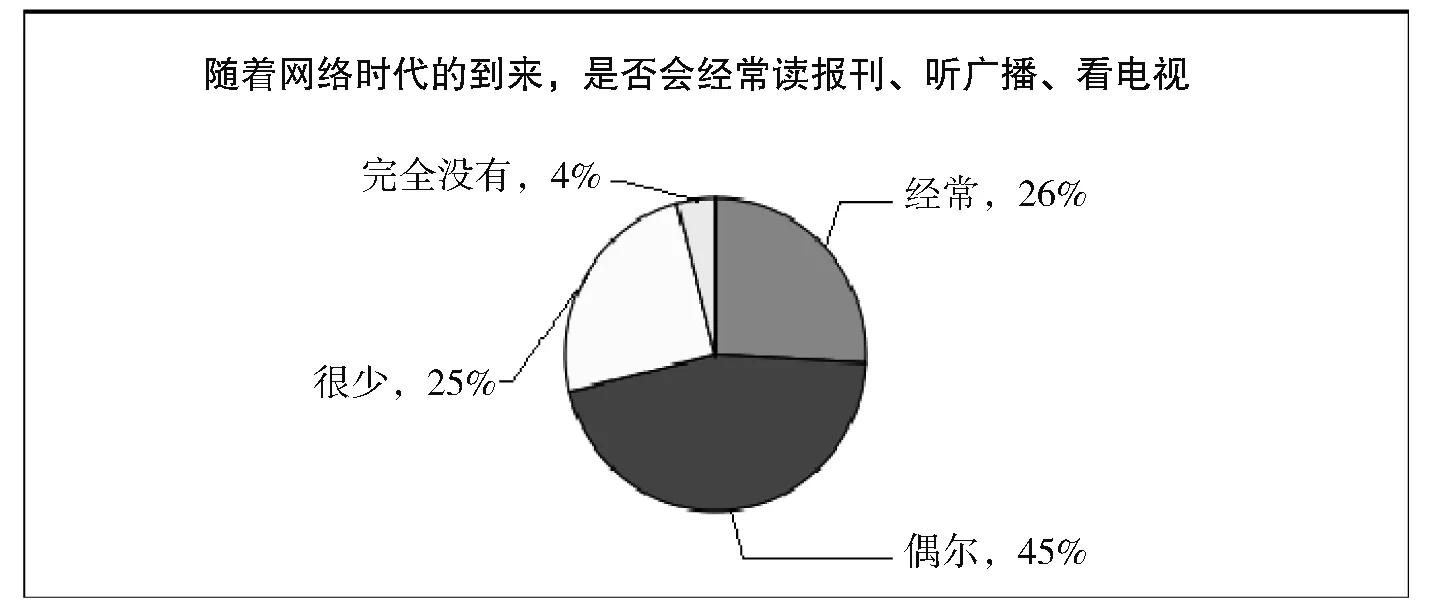

在关于“随着网络时代的到来,是否会经常读报刊、听广播、看电视”的调查结果中(见图3)可以看出,经常读报刊、听广播、看电视的大学生仅占26%,偶尔使用这些传统媒体的大学生占45%,很少和完全没有接触这些传统媒体的大学生分别占25%和4%,两者总和甚至超过经常接触广播、电视、报刊的百分比。

图3 是否会经常读报刊、听广播、看电视

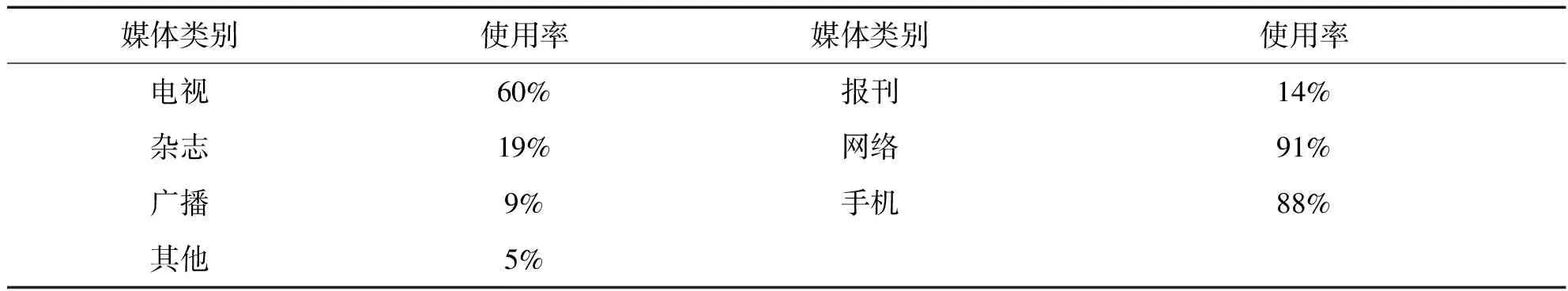

与之相反的,通过手机和网络看短信,上网浏览网页,与好友聊QQ、微信,刷刷微博,分享一下身边的新鲜事情等已成为大学生日常生活的一部分。在新旧媒体的使用频率调查中(见表1),通过“最常使用的媒体”调查结果发现,网络以91%的使用率居于第一位,而手机的使用率也高达88%,远远超过了电视、广播、报刊、杂志和其他传统媒体。

由此可见,新媒体正在逐渐取代传统媒体成为大学生学习生活不可或缺的一部分。

表1 最常使用的媒体

(三)新媒体成为大学生获取信息、休闲娱乐的主要工具

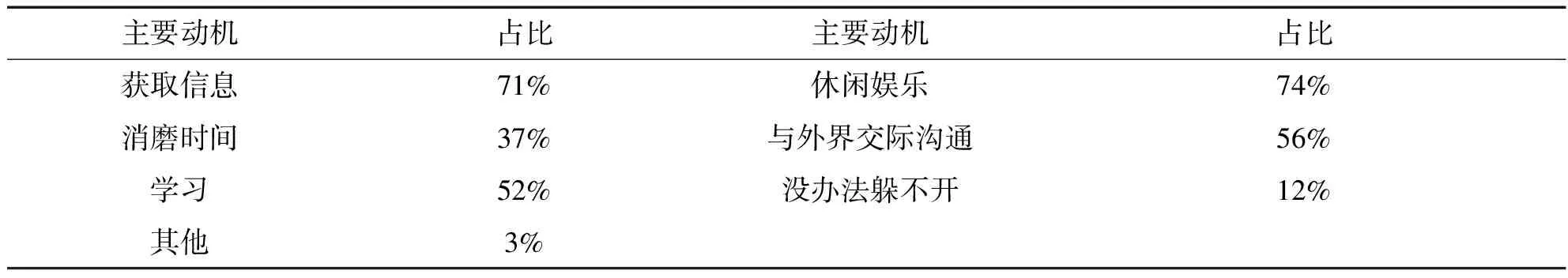

在对大学生“接触新媒体的主要动机”的调查中,有71%的大学生通过新媒体获取信息(见表2),而在“新媒体的使用”调查中,使用新闻/门户网站、搜索引擎、上社交网站的比例分别占到了59%、59%、38%(见表3),这足以看出大学生通过新媒体获取信息的比重。大学生通过新媒体渠道获取信息,真正实现了“足不出户而晓天下事”。

此外,在“接触新媒体的主要动机”调查中,有74%的大学生通过新媒体休闲娱乐,而在“新媒体的使用”调查中,使用新媒体进行看视频、听音乐等休闲娱乐项目占69%。通过以上调查数据不难发现,新媒体可以使得学生获取信息更丰富、更快捷,成为大多数学生休闲娱乐的主要工具。

表2 接触新媒体的主要动机

表3 新媒体的使用

(四)新媒体为大学生人际沟通、互动分享提供了新的平台

在“接触新媒体的主要动机”调查中(见表2),有56%的大学生使用新媒体与外界交际沟通,而且在“新媒体的使用”调查中(见表3),分别有38%和29%的大学生使用新媒体上社交网站和论坛。由此可见,新媒体已经成为大学生人际沟通、情感交流、分享互动的重要方式和渠道。以近年来出现的微博、微信为例,它所打造的口号是“随时随地分享身边的新鲜事”,人们通过微博、微信分享自己身边的新鲜事,也通过微博、微信了解天下事,实现了真正的“共享”。

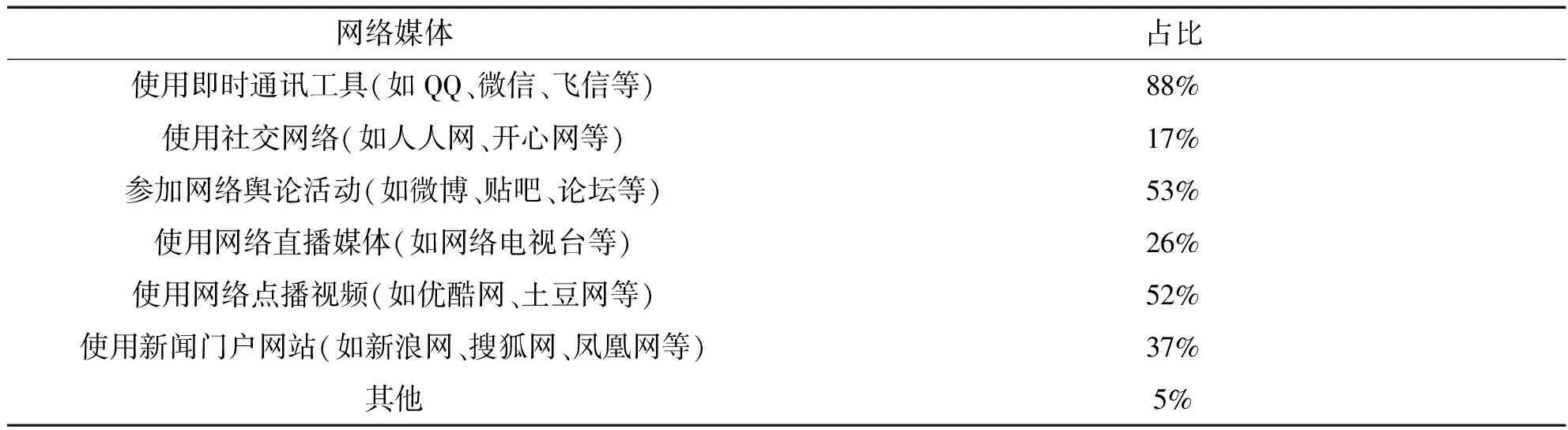

除此之外,在“大学生最喜欢的网络媒体类型”调查中(见表4),有88%的大学生选择使用即时通讯工具类型的新媒体和外界进行交流、互动,如QQ、短信、微信、飞信等新媒体平台的使用加强了大学生与亲友之间的联系,打破了时间和空间的限制,方便了大学生人际交流,拓宽了大学生的人际关系网络。而使用社交网络、参加网络舆论活动类型的媒体占17%和53%。如人人网、开心网、微博、贴吧、论坛等互动性和共享性比较强的新媒体平台,以其传播速度快、言论自由、思想开放,迎合了青年大学生心理特点,使他们越来越依赖多种新媒体平台向外界表达感情、展示自我。

表4 大学生最喜欢的网络媒体类型

三、 新媒体对大学生教育与管理的影响

结合上述调查分析,新媒体对大学生教育与管理有积极和消极的影响,这些影响都源自于新媒体自身的特点。

首先,新媒体信息丰富,有利于学生拓宽视野。在“新媒体带来最重要改变”的调查中发现,有75%的大学生选择了“视野更加开阔,接受到的信息更加丰富”的选项,由此可见,大学生在使用新媒体的过程中,有利于获取更多信息,拓宽视野。高校学生工作者可以利用这种积极影响,结合新媒体形式多样的特点大力弘扬思想政治教育主旋律,帮助学生正确理解当前国家经济社会发展新形势,增强学生社会责任感,以及爱国、爱校、爱家的认同感和自豪感。

其次,新媒体交互性强、跨时空、方便快捷,有利于沟通交流,增强教育与管理的时效性。从“大学生最喜欢的社交工具”看,有88%选择了QQ、微信、飞信等,这一调查数据表明大学生对新媒体社交工具的热衷程度较高,有利于班主任、辅导员等学生工作者更及时地了解和掌握大学生思想动态,更有针对性地及时跟进教育,也便于与学生、家长的沟通和反馈,加强家校联系,增强大学生教育与管理的时效性。

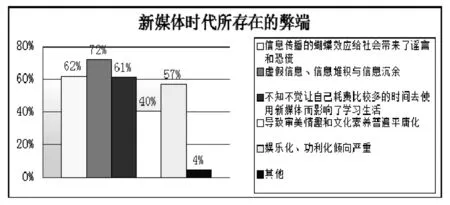

最后,新媒体的虚拟化、即时性、隐匿性等特点及其弊端也给高校学生教育与管理工作带来了许多问题。“新媒体格局下,‘蝴蝶效应’显著化使信息传播在更短时间内就可遍及更为广阔区域,面对泥沙俱下的海量信息,网络舆论也更易于陷入非理性的从众和盲目扩散的误区”。[2]另外,在新媒体环境中,人际沟通更多的还是在网络背后,具有虚拟化、即时性、隐匿性等特点,在交流的过程中,对方往往无法真正体会和感受到另一方的真实情感,也很难从字里行间表达客观体验。有个别学生还过分沉迷于网络虚拟世界,脱离现实社会,缺乏与现实社会沟通交流的能力。在“新媒体时代所存在的弊端”调查中也可以看出(见图4),新媒体存在着“信息传播的蝴蝶效应给社会带来了谣言和恐慌” “虚假信息、信息堆积与信息冗余”“不知不觉让自己耗费较多的时间去使用新媒体而影响了学习生活”“导致审美情趣和文化素养普遍平庸化”“娱乐化、功利化倾向严重”等弊端对正处于世界观、人生观和价值观形成的重要时期的大学生影响较大。

图4 新媒体时代所存在的弊端

四、 利用新媒体加强大学生教育与管理的对策

由上述调查分析我们发现,在新媒体时代,大学生的学习、生活和人际沟通等方式都发生了很大的变化,高校和大学生教育管理工作者应采取积极应对的态度,结合大学生特点、新媒体特点及其发展规律,深入研究和运用新媒体,主动占据网络思想政治教育的主导权,探索“网上教育引导”与“网下教育管理”相结合的教育管理方式,主动开创新媒体时代大学生的思想政治教育新模式。

(一)转变思想观念,主动适应新媒体工作环境

“人的价值观的形成,是受到多方面因素影响的,如社会、家庭、学校等”[3]。新媒体对大学生的影响已深入日常生活、学习、工作等方方面面,高校学生工作者要及时了解掌握大学生的思想动态,引导大学生树立正确世界观、人生观、价值观,培养大学生综合素质,就必须转变传统的教育与管理理念,利用新媒体新平台,实现对大学生的教育、引导和管理,更好地适应网络时代背景下的学生工作实际。一方面,学生工作管理部门应加强学生工作队伍新媒体使用的相关培训,加强学生工作队伍的思想建设,转变传统的学生管理理念,引导班主任、辅导员等学生工作者从思想意识上认识、接受并使用新媒体。另一方面,加强学生党员、学生干部的新媒体素质教育培训,提升思想政治素养,尤其是增强社会主义核心价值观的思想引领,以其在学生中的先锋模范作用,更好地引导广大学生从思想意识上正确利用新媒体。

(二)建设优秀新媒体教育平台,主动占领思想政治教育新领地

高校要加强对新媒体的建设和利用,主动占领学生思想政治教育的新领地,积极探索新媒体环境下大学生思想政治教育工作的新途径和新模式。一方面,利用新媒体,开展现代化思想政治教育网络课堂,营造积极向上的校园网络文化氛围。鼓励辅导员和班主任利用微博、微信、QQ、网络社区、贴吧等新媒体时代信息渠道,全方位、多层面开展大学生思想政治教育。另一方面,融合微博、微信和QQ空间“三位一体”的新媒体社交工具,建立高校官方微博、微信等新的官方宣传媒体,加快优秀的新媒体教育平台的搭建,通过学生喜闻乐见、“接地气”的方式发布学生身边鲜活的事例、最新的观点、时政介绍等等,引导大学生关注时政,关注民生,从而树立正确的世界观、人生观和价值观。

(三)“网上教育引导”与“网下教育管理”相结合,创新教育管理模式

网络是现实的人和社会的延伸。网络虚拟环境中的问题必有其现实背景和根源,“网上”问题的解决离不开“网下”的实践活动。但网络又不是现实的简单“复制”,“网上”的思想政治教育也不是“网下”思想政治教育的“电子版”。高校思想政治教育工作者不能用“网上教育引导”取代“网下教育管理”,要探索建立“网上教育引导”与“网下教育管理”相结合的机制,实现“网上”和“网下”互动,创新大学生教育管理模式,增强大学生教育管理的实效性。

(四)完善相关校纪校规,培育良好的新媒体网络文化环境

当前,新媒体环境中存在很多不利于大学生身心发展的虚假信息、不良内容和低俗文化。这些内容具有信息传播速度快、传播范围广的特点,利用大学生纯真善良的本性散布谣言,给学校正常的教育教学和学生教育管理工作带来不利影响。随着国家关于净化网络环境的相关法律法规的出台,高校应积极调研论证,制定与之相适应的校纪校规,建立科学的奖惩制度。对优秀的新媒体网络文化宣传给予奖励,激励学生积极主动加入到主流文化宣传队伍当中来;对散布虚假、不良信息的新媒体平台或个人予以严厉惩罚,保证校园网络文化的纯洁性。从而为营造文明、和谐、积极向上的新媒体网络环境给予制度保障,让学生能在文明、和谐、积极向上的生活环境中学习、生活和工作。

综上所述,“新媒体时代的到来给高校思政教育带来了前所未有的机遇和挑战”[4],高校学生工作者应认清当前形势,抓住新的机遇,直面新的挑战,利用新媒体平台,积极创新大学生思想政治教育工作的新方法和新模式,营造良好的校园网络文化氛围,推动高校大学生思想政治教育工作进一步发展。

[1]徐振祥.新媒体:大学生思想政治教育的机遇与挑战[J].思想政治教育,2007(6):64-66.

[2]李莉.新媒介格局下的网络舆论引导[J].琼州学院学报,2012(6):38-39+31.

[3]李国平.论网络文学的价值观问题[J].琼州学院学报,2015(3):48-51+113.

[4]朱珍,张奎利.新媒体时代加强高校班级建设机制的研究[J].科教导刊,2014(3):25-26.

(编校:何军民)

Study on the Countermeasures of University Students’ Education and Management Based on the Perspective of New Media

CHEN Shi-yan, TANG Yu-liang

(School of Education, Hainan Tropical Ocean University, Sanya Hainan 572022, China)

The influence of new media on college students has deepened into their daily life, study and work. College student workers must change the traditional concept of education and management, so that they can keep abreast of the ideological trends of college students and guide them to establish correct world outlook, outlook on life and values, and cultivate the comprehensive quality. The use of new media platform can achieve the education, guidance and management of college students, and can help college student workers adapt to the background of the Internet age students working in practice better.

new media; college students; education and management

格式:陈石研.基于新媒体视野下大学生教育与管理的对策探讨[J].海南热带海洋学院学报,2017(1):123-128.

2016-10-13

陈石研(1979-),男,海南儋州人,海南热带海洋学院教育学院副教授,硕士,主要研究方向为思想政治教育;唐于亮(1991-),男,海南东方人,海南热带海洋学院人文社会科学学院助教,主要研究方向为思想政治教育。

G641

A

2096-3122(2017)01-0123-06

10.13307/j.issn.2096-3122.2017.01.19