储云书法艺术辑评

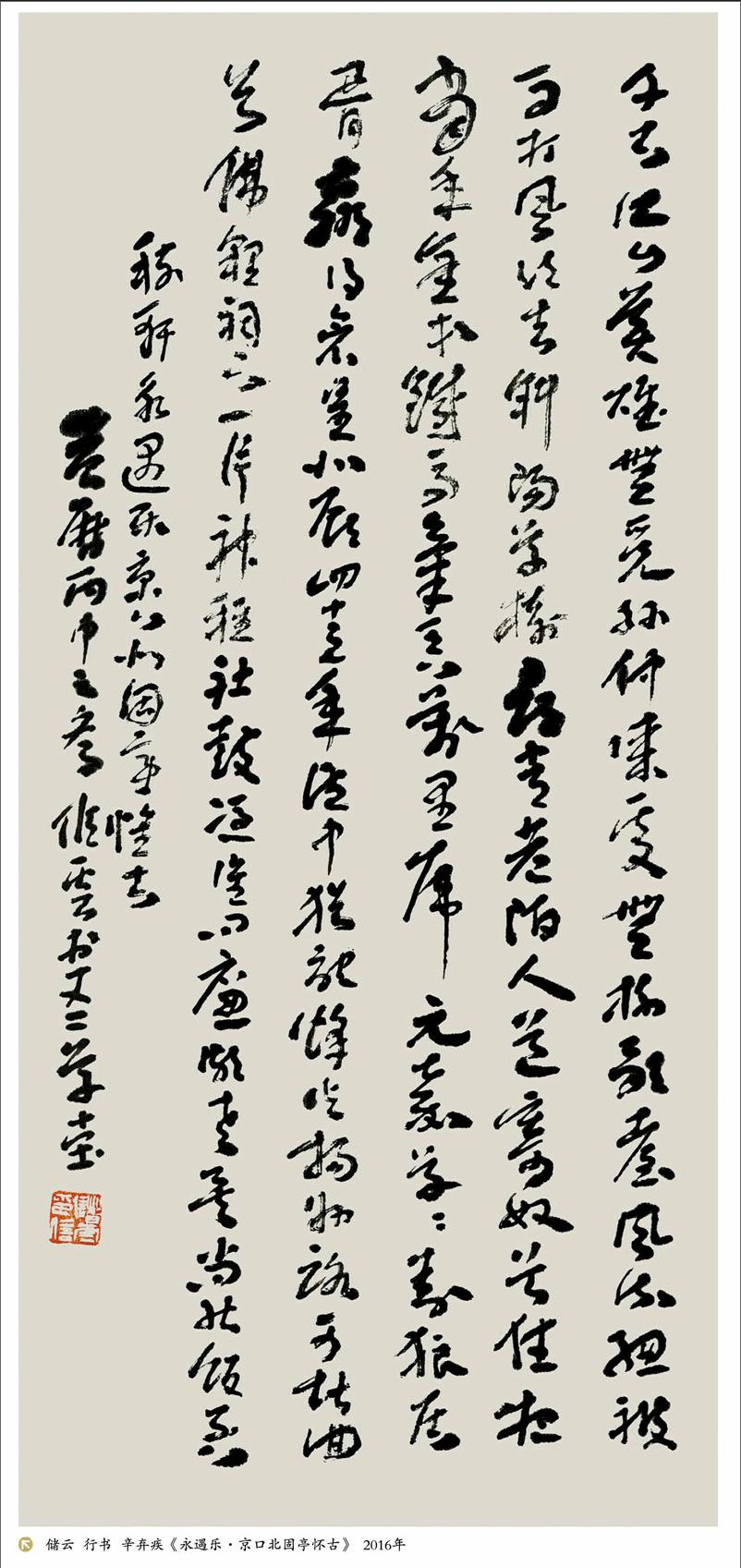

储云 1948年生于江苏宜兴。早年就读于南京师范大学美术系高师书法班。现为中央文史馆书画院研究员,江苏省文史馆馆员,江苏省文史馆书画院副院长,鲁迅美术学院、北京语言大学兼职教授,国家一级美术师。作品曾入展第三、四、六、八届全国书展,第三、四、六、八届全国中青年书展,并五次获全国奖项。出版《储云书画集》《六体大字典》(章草部分)、《储云章草古诗十九首》《大家范画——储云卷》等书画集60余种。发表理论文章《章草浅说》《蒋如奇书法艺术》《平复帖赏析》及《耕读随笔》等数十篇。其人名被《中国现代美术全集》(1949-1999)、《中国美术年鉴》(1949-1989)、《中国古今大辞典》《中国书法家大辞典》等数十种辞书收录。曾在中国国家博物馆等地举办个展五次。并为文微明、张瑞图、董其昌、陈继儒、沈荃、任伯年、吴昌硕、吴湖帆、康有为、孙中山、徐悲鸿、黄宾虹、刘海粟等长卷题跋50余卷。其作品被中国国家博物馆、中央文史馆、中国美术馆、中南海等名馆及收藏家收藏。

进而求之,自取危途,自可登峰造极。

小字能向其精髓,大字能控纵自如。

大雅不群。

——林散之

储子笔墨,神理俱足。

——沙曼翁

能在前人的基础上更前进一步,实属不易。

——吴冠中

储云的字画,不管在用笔或构成上合理、老到,值得称道。

——邵大箴

假以时日,他当是唯一能在大师(黄宾虹)的基础上前进一步的人了。

——陈传席

储云的父亲是史学教授,所以我起先一直认为他是在书香熏陶中过来的人。其实他父母很早就离家谋事,他从小是跟祖父母在农村长大的。蓝天白云,远山近水,田垄耕牛,麦秀桑稀,伴随他度过了童年和少年时代,铸就了他生活和艺术的基调,朴朴实实,不尚浮华。上中学他才进宜兴城,学校里有一位善花鸟和书法的荆位辰老师,本是吕凤子先生的弟子,一接触便成了储云从艺的启蒙者。荆老师学清道人,运笔好抖索,储云也跟着抖索过好一阵。一经启蒙,储云便与书画结下了不解之缘。他以一个小县城中普通中学生的力量尽其所能地收集画片画册,其中储云最倾心的是黄宾虹山水画。那铁铸一般的画中的山水使他立即联想到刚读过的鲁迅小说《社戏》中景物描写的意境。如此慧悟!已是非同寻常,预示了他日后艺术追求的主旋律。时过20多年,黄宾虹至今还是储云敬仰不已的艺术大师。

中学毕业,人人“下放”,储云打回老家。生计所系,躬耕于野,而未尝一刻忘情艺事。后来因为他善打篮球被前来征兵的人看上侥幸参了军。以身高论,储云似非篮球场上理想的人选,他以过人的技术、速度、弹跳和耐力成为球场上一员猛将,在球赛中也确实屡建奇功。在西北当5年兵,练“铁脚板”的同时得以饱览不同于江南的北国风光,使他胸中平添雄阔之气。那时一度风行水粉画,能画几笔的储云被送去培训,总也多了些调弄丹青的机会。复员后,在公安部门干了7年,一次出差在外,他得知杭州正展览黄宾虹作品,办完公事便匆匆绕道去观摩。不几日移展南京,他回家销差后又急急尾随而至。站在心仪已久的艺术大师这么多作品真迹面前,他激动万分,如痴如醉。宾虹老人笔墨间的神奇魅力使他在魂魄震动之余,如同亲承教诲,悟入更深。1981年,宜兴为乡贤徐悲鸿筹建纪念馆,初露书画才华的储云被调了出来,后来又到文联工作,从此他一门心思钻研心爱的书画艺术,而艺事亦随之突飞猛进。

对于书法,储云已临习多年,但多半在暗中摸索,故常有徘徊难进的苦恼,然而长期的实践已使他略窥用笔之奥秘。此时,他更倾注很大心力于汉魏六朝法书,植基身后,几年下来功力颇深。由尉天池先生主持的南京师范大学书法专修班的开办,使储云更得书艺日进的极好机缘。在那里,他得到系统的笔法训练和理论启迪,而人才济济的南京更为好学的储云提供了寻师访友求道的环境。他受名师指点,与同学俊彦切磋,还拜见了林散之老人,因此眼界顿为开阔,思路益发活泼,笔下生花,书艺之进步非往昔可比。林散之先生与他笔谈时称赞:“寫得不俗,大雅不群。”鼓励他多临古人名笔,多读书,告以“不入俗人一派,可望有成”。

书法是讲究功力的艺术,然而功力不能决定一切。治史讲究德、识、才、学,书道亦然。其中关系最直接而且联系其他条件的是一个“识”字。面对丰富得叫人眼花缭乱的传统书法遗产和众多的现代大书家,如何选择,如何切人,对每一个学书者来说简直是~种考验。这关乎一个人的审美识见,气度学养等条件,又必然地深刻影响其日后的笔下风姿。于此,储云十分突出的一点是自具心式,有慧眼卓识,这是形成他书法艺术特色的关键,也是他之所以能在同辈人中名手如林的局面下脱颖而出的关键。

近年取法北碑者日众,储云也久事碑学,但他舍弃时人常有的因此而狰狞怪异和支离破碎,寓雄强于温润,在流动自如的行笔中透出一股金石气。清季以还篆书中兴,邓石如蔚为大宗,而这几十年来,除了“铁线”和甲骨钟鼎,作篆者每每非吴(昌硕)即萧(蜕庵),人叹生面难开,后起的储云避开众人之所趋,发掘遗珠,独放异彩,学的是黄宾虹篆书。宾虹老人诗书画印四绝,而以画名之隆竟掩其余。储云所作与宾虹老人不尽相同,然神韵相同则有目共见。黄宾虹篆书传世不多,储云所见亦寥寥,仅从三两副对联(有的还是照片)一见而直攫神髓,化一而万,不由人不叹服。林散之先生久居南京,以一代大家卓立当世,尤其影响江苏一省书坛,学者风从。林以大草著称,学林者也每着眼于此,储云却与众不同。他选取林先生六七十岁时的行书以为参考,故同在江苏,储云又见特色,且仅取其部分,化入己书,细检方见痕迹,自又胜人一筹。章草渐成近年走俏的书体,储云亦擅之,不过面目却别具。六朝后章草几成绝学,至赵松雪、宋仲温始稍见复兴,然隶法失传既久,下笔多类唐人,徒然时见波发,总觉难称旧观。后人以为正宗模式,实是误在模中。近世沈曾植、王蘧常直取汉魏两晋人法,复古出新。储云既不入赵、宋藩篱,亦不步趋沈、王,孳乳汉简,瓣香晋缣,使片光吉羽演为大观,笔短意长,恣肆而出以沉静。甚至连王觉斯题跋中夹杂的偶尔一见的几个章草字样,人多忽视而细心的储云却注意到并发挥了出来,真乃善学。储云不随时尚作流行体,又决不猎奇立异炫世,他是在多方面地挖掘书法传统中的优秀艺术,用他自己的话来说是不作“焦点透视”而作“散点透视”,林散之先生则直称为“自取危途”,而其“大雅不群”亦正缘此而来。

一次我讲起现在好笔难得,多不听使唤,不料因此引出储云一番奇谈。他说,写字不要用手去指挥笔,只要让手跟着笔走好了。似不可解,其中却又真谛。挥运之际,当随笔势,使自然成章,若手下时时强扭力挽,往往见得造作。当然,笔终究还是受人心手控制的,只是要不仅得心应手而且意到笔随,实是不易轻到的境界。试看储云所书,运笔少关节,鲜见调锋小动作,这才是他的真实含义。说穿了,这也是汉魏与唐人笔法的根本区别所在。

储云作字一般是站立案侧高提管振笔直书,但作章草必执笔稍低且端坐为之,以利安定沉着,他还喜欢写陌生的内容,甚至说写字还不知下一个是什么字时才更有任其自然随势应变的妙趣。这近于我写完正文补撰跋语时随想随写往往反而见好的体验。他以为写字就是写字,抄抄诗文而已,不必太费心去布置经营,奇趣是自然形成的。这或许与“意在笔先”“预想字形”的主张相背,然艺术贵各擅胜场,殊难一统。且道法自然,难在冥中暗合,何况“预想”云云正恐非书圣“金口”所言也。

——潘良桢《自取危途大雅不群——话说储云其人其书》(《中国书法》1991年第2期)

储云学书取径是从北魏为起点,溯流而上的。魏碑中他似乎偏向走平正宽博的一路。学这一路如《吊比干文》《高贞碑》《鞠彦云墓志》等,很容易流于刻板平滑,而储云能以逆折错落纠之。我很喜欢他在这基础上化出的行草,如“杜甫《题玄武禅师屋壁》”和“杜甫《狂夫》诗”二幅字,拙厚而有天趣,洒脱而不执着,抛却了魏碑峻刻角出,狞恶凌厉的皮相。

储云也常临习汉碑,于章草用力尤多。其隶字不多见,而章草甚见心得。章草自元赵松雪、宋仲温出,又见复兴。当今学章草,若仍以赵、宋和《阁帖》及以下翻摹各本着手为正途,犹摩挲假古董而自得。储云能直接从出土的西陲简牍文书和传世的陆机《平复帖》中取法,舍末而求本,目光已高出一筹了。但他不是一味模仿,也不守前人绳墨,信笔所至,若不经意,虽不是字字出众,笔笔老到,而有汉晋风骨,且具自家面目。(见章草《傅青主论书一则》)他参用傅山的草书风格写的“秦观诗《春日》”,如不假思索,一气呵成,浑似大散乱,却有自然之妙。傅山书法,自称绝艺者为“急就”,并深得汉《淳于长碑》三昧。储云所学即探其源,回泛下游,驾轻而就熟也。

储云亦钻研古文诗词,精绘画,师法黄宾虹。书法近年又浸淫钟鼎大篆。在“宝丰酒诗书大展”上,其集《毛公鼎》字联是最受称誉的一件作品。他曾翻出书上黄宾虹写的一幅篆字联给我看,说他的篆字是受此启发。我细看觉得除了修长的结体和不拘执于笔划求工上是相同外,在外形风格上看不出有何相似。论书者语此为“炼神”,我以为积学如积薪,到一定程度,得星火而可成巨焰。

———华人德《涧松寒转直山菊秋自香——介绍中青年书法家储云》

储云的“理”学,不是抽象的心斋,而是在实践中不断体悟、总结与调整的。为了便于讨论,我将储云的“理”分为生理、物理与艺理略作分析。

首先是生理。对毛笔的操控,以及纸墨的互相生发,首先是一个生理的问题。储云认为书写的关键在于放松。放松不等于一味松弛,放松是为了更好的积蓄力量,待机而发。力量要穿透纸背,而不是集中于手指,所以执笔过于用力,违背生理,表现在点画问的便是蛮力而非巧力,其结果往往不是力度,而是呆滞,甚或是浮滑而过。储云常常以乒乓运动为喻,来形容发力瞬间与蓄力过程之间的辩证关系。毛笔的运行并非纯粹的主观操控,在很大程度上有赖于毛笔自身的弹性,还原的充分与否,直接决定何时开始下一个动作。如果毛笔尚未调整好,便急于牵掣,则是古人反复批评的“鼓努为力”。

书写要有一个支点,不然取势就会过于随意。优秀的书家,都是在一个限定的范围内取势,这个范围由支点的位置决定。在储云看来,写不同大小的字,其支点各不相同,大字的支点在腰,中字在肩,小字则在腕,支点以上的部分在书写时处于放松的状态,但不能随意活动,否则支点便不存在,书写也就失去了轨辙,跑偏在所难免。所谓任笔为体,大多是在这样的情形下发生的。

其次是物理。大自然虽说容有万物,但冥冥之中似乎有其固有的秩序在。日月星辰,山川草木,四时之更替,日夜之周转,其间都有理数。这个理,就是古人所说的道。在讨论书法结构与章法时,储云强调其生长性——就像农作物的生长,篇章也有一个自然的走势与过程。在这个意义上,储云反对将书法的结构与章法,当做一种设计。在他看来,凡是预先设计出来的,必唐突凿枘,断无生气可言,而生气乃是自然万物最为可贵之处。孙过庭曾经说:

“一点成一字之规,一字乃终篇之准。”说的正是点画之间钩锁连环的生长关系。每一点画必然是上一点画的伸展,又是下一点画的准备,连接点画的,是我们看不到却能体会得的“势”。同样,字与字之间的关系也当作如是观。在明代中期,曾经有一股草书风气,字形忽大忽小,点画突伸突缩,甚至一字包裹数字,时人称为梅花体。这种看似变化多端的书风,因有违自然物理,遭到晚明学者王世贞、项穆等人的严厉批评,张弼、解缙的草书被称为镇宅符,而祝允明也被认为是野狐禅。

书法当然需要变化,但不能为变化而变化,中国古代书学向来主张临时从易,随势生发。储云的书法充满了随机变动的趣味,令人不知其所以然。而当你细细体味时,又觉得不得不然。之所以能够达到这样的境界,与他对自然物理的深刻体验有极大的关系。

再次是艺理。在书法数千年的发展过程中,人们不断总结既往的形式规律,并将之运用到创作之中。虽说每一个个体对于形式规律——也就是艺理的体验并不完全相同,因而造就了种种风格面貌,但是其中一些基本的原则,却是最具独创的书家都必须遵守的。比如说蹲驻与锋芒的关系,所谓“顿之则山安,导之则泉注”,倘若只有蹲驻,厚则厚矣,却精神不显,只有锋芒则精神不实,因为发力缺乏筑基。储云作书整体上行笔徐缓雍容,但瞬间的出锋则犹如太阿一道光芒闪现。又如篇章的虚实关系。没有实则点画无以卓立,而不会用虚神采又无从体现,虚实相生才能充分调动作品的情绪。但是,虚与实并非绝对对立,为实而实、为虚而虚,罔有能臻于成功者。储云作品中那些看似很实的笔划,其实在书写时都是力量上提犹如行空,尤其是那些表现涨墨的点画,绝非大力铺毫的结果,而枯笔飞白之处,恰恰运笔笃实而非率尔皴擦,因此显得势大力沉。

善于运用种种对比关系,如方圆、长短、粗细、涨枯、正欹,似乎是晚明书家的专利。王铎、倪元璐、傅山等人对于书法视觉趣味的揭示都曾作出重大的贡献。然而,晚明书家对于对比关系的運用大多显得外向而具有动感。储云对于晚明书法曾有过深入的研究,他在深入汲取的同时,也进行了适当的改造,砍去了过分的可视化和动感,以适应自己的艺术气质,显得更加沉潜、温和与含蓄。这种改造,其基础正是对于艺理的洞察,故能不为晚明书家张扬的形貌所诱惑,而与纷纷学晚明者流拉开距离。

——薛龙春《储云的“理”学》(《中华书画家》)