外来工孤独感与认知情绪调节方式的关系

杨青+罗洁如

摘要为探究外来工的孤独感和八种认知情绪调节方式(接受、沉思、积极调整、积极设想、自我安慰、自我责难、责备他人、灾难化)的特点及其关系,本研究以深圳93名21~45岁的外来工为研究对象,使用UCLA孤独量表(第三版)和认知情绪调节方式量表进行调查以揭示外来工的心理状况和心理弹性机制。结果表明,外来工孤独感体验较高;他们常使用的是适应性的认知情绪调节策略。另外,外来工的孤独感和接受、沉思、灾难化、责难他人、自我责难呈显著正相关;相反,孤独感和积极设想呈显著负相关。此外,灾难化、积极设想和沉思这三个策略对孤独感有显著的预测作用。

关键词外来工;孤独感;认知情绪调节方式

分类号B842.6

DOI: 1016842/jcnkiissn2095-55882017010041问题提出

孤独感指个体对理想人际关系和现实人际状况之间的差距所产生的主观心理感受(孙晓军, 周宗奎, 2007; Peplau & Perlman, 1982),这反映了孤独感来源于与个体期望不符的人际关系状况(Heinrich & Gullone, 2006)。积极的人际关系是预防生病和死亡的有效因素(Cacioppo & Cacioppo, 2014),相反,不良的人际关系通常带来较高的孤独感体验,并伴随郁闷、无助、厌恶等负性情绪(Peplau & Perlman, 1982)。外来工是流动人口的一部分,广义指非本地人员到该城市务工的人员,既包括主要来自农村的农民工群体,也包括来自其他小镇或城市的非农民工群体。他们来到陌生城市务工,身边缺乏社会支持系统,可依靠的亲戚、朋友、同事较少,稀疏的人际网络给他们带来了较高的孤独体验的可能性。对外来工的歧视和偏见以及外来工对城市的不认同或融入困难等容易造成社会排斥局面,这进一步加剧了外来工的人际网络问题(陈黎, 2010)。他们的情感支持网络不足,缺乏情感交流,相对比较孤独(李树茁, 任义科, 费尔德曼, 杨绪松, 2006),内心寻求爱、尊重以及归属感等基本心理需求,但得不到满足。Masi, Chen, Hawkley和Cacioppo(2011)认为孤独感不只和人际关系的数量有关,更和质量有关。外来工的流动性所造成的稀疏的人际网络和情感支持网络大大限制了他们的人际广度和深度交往,从而加剧了孤独感体验。

面对孤独感这一负性情绪,个体如何处理至关重要,其中个体的认知情绪调节能力是导致个体孤独感差异的重要因素之一。情绪调节是个体管理和改变自己或他人情绪的过程。在这个过程中,通过一定的机制和策略调整,使得个体在生理唤醒、主观体验、表情行为等情绪的成分方面发生变化(黄敏儿, 郭德俊, 2000)。也有研究认为情绪调节是引发、维持、调节情绪的发生、强度和表达的内在和外在的过程(Eisenberg & Morris, 2000)。认知情绪調节是从认知的角度进行情绪调节,具体指个体在处理来自内部或外部的超过自身资源负荷的生活事件时认知上做出的努力(Eisenberg & Morris, 2000)。 Garnefski, Kraaij和Spinhoven(2001)认为认知情绪调节方式是个体为适应内外环境及调节有关的情绪困扰而在认知方面做出的努力。

不同的情绪调节方式会影响个体的情绪、认知、人际关系及主观幸福感等的发展(Gross, 2003),这一变量是否可以成为外来工应对负性情绪的方式,增强心理弹性呢?以往研究发现对于流动儿童和网络成瘾的大学生,他们的孤独感和认知情绪调节方式之间具有一定关系(王婷, 李庆功, 何佳萍, 2012; 赵璇, 周珲, 董光恒, 彭润雨, 2012)。对于外来工,孤独感也是他们常见的心理适应问题,面对这种消极情绪,不同性质的认知情绪调节方式对孤独感的影响差异研究可以揭示外来工心理健康问题和改善方法。因此本文旨在探析孤独感和认知情绪调节方式的特点和二者之间的关系,关注认知情绪调节方式对外来工应对心理问题的影响,从而明晰外来工心理发展的危机和改善的弹性机制。

心理技术与应用5卷

1期杨青罗洁如: 外来工孤独感与认知情绪调节方式的关系

2研究方法

21被试

本研究采用分层抽样的方法对深圳93名外来员工进行问卷调查。一共发放问卷100份,回收93份,回收率为93%。所调查的外来工均为外地户口,主要涉及流水线工人、工程师、办公室助理等职位,包括男性59人(434%),女性34人(366%)。被试年龄为21~45岁,其中21~25岁33人(34%),26~30岁40人(412%),31~35岁有15人(155%),36岁以上5人(52%)。

22研究工具

使用的研究工具是UCLA孤独量表(第三版),该量表是由Russell(1996)编制的一维孤独感量表,评价由于对社会交往的渴望与实际水平的差距而产生的孤独感。该量表一共有20个条目,每个条目为4级评分,“1”为“从没有这种感受”,“4”为“一直有这种感受”。其中有9个条目反向计分。得分越高,表示孤独感越强。其中28分以下为低度孤独感体验,29~33分为一般偏下孤独感体验,34~39分为中度水平孤独感体验,40~44分为一般偏上孤独感体验,45分以上为高度孤独感体验。本研究中的该量表的α系数为088。

使用的另一个量表是魏义梅和刘永贤(2008)修订的认知情绪调节方式量表(CERQ-C)。该量表要求被试自我报告个体面对负性或不高兴的事情时所采用的认知情绪调节方式。该量表一共有32个条目,包括8种认知情绪调节方式:接受、沉思、积极调整、积极设想、自责、自我安慰、责备他人、灾难化。接受指接受发生的事情或状况;沉思指回想经历的事情的感觉和想法;积极调整指回想愉快或与现在事情无关的事情;积极设想指设想出更好的计划、方法改变状况或者以积极的看法看待事情;自责指认为自己应该为事情或错误负责甚至受到责备;自我安慰指和其他事情或他人相比,自认现在的状况不是最坏的;责备他人指认为事情发生的原因和错误都是别人造成的;灾难化指常常认为或回想自己经历的事情是很糟糕、很可怕的。其中,接受、沉思是改变负性情绪的前提,积极调整和积极设想则进一步达到改变的目的,因此这四种策略都是适应性或积极的认知情绪调节方式。相反,自责、自我安慰、责备他人和灾难化策略会加剧负性情绪,因此这四种策略为非适应性或消极的认知情绪调节方式。该量表采用4点计分,“1”为“从没有这种想法”,“4”为“一直有这种想法”。每四道题为一个维度,在某个维度上得分越高表明该被试面临负性事件时越倾向于使用这一策略(魏义梅, 刘永贤, 2008)。本研究中该量表的α系数为090。

3研究结果

31外来工孤独感的总体状况

本研究中孤独感分数最高为75分,最低为27分。其中28分以下低度孤独感体验4人(43%),29~33分一般偏下孤独感体验13人(141%),34~39分中度水平孤独感体验18人(195%),40~44分一般偏上孤独感体验27人(292%),45分以上高度孤独感体验31人(337%)。结果表明外来工的孤独感体验较高,并且孤独感在性别和年龄方面没有显著差异,表明孤独感体验在外来工群体中具有跨越性别和年龄的普遍性。

32外来工认知情绪调节方式的总体状况

本研究考察了被试在面对负性生活事件时所采用的8种认知情绪调节方式:接受、沉思、积极调整、积极设想、自责、自我安慰、责难他人、灾难化。外来工常采用的方式从高到低排列为:积极设想(364±069)、积极调整(316±076)、接受(2962±065)、沉思(2961±074)、自我责难(272±067)、自我安慰(268±074)、责难他人(231±066)、灾难化(200±077)。可见外来工常用的是适应性的调节策略,其次才是非适应性的调节策略。另外,不同性别群体和不同年龄群体在认知情绪调节方式使用上没有显著差异。

33外来工孤独感和认知情绪调节方式的相关关系孤独感和接受、沉思、灾难化、责难他人、自我责难这些策略呈显著正相关,孤独感和积极设想呈显著负相关。这表明常使用接受、沉思、灾难化、责难他人、自我责难这些策略的外来工孤独感体验越高,而常使用积极设想策略的外来工孤独感体验越低,该结果揭示了不同性质的认知情绪调节方式的使用与孤独感体验之间的相关关系。

41外来工孤独感体验较高

外来工具有较高的孤独感体验,超过半数外来工体验到一般偏上甚至高度程度的孤独感。并且这种孤独感体验在性别上没有显著差异,表明男性和女性在生活和工作中都体验到了孤独感。另外孤独感体验在年龄上也没有显著差异,表明孤独感是外来工的一种普遍感受。王兴超,王楠和张莹(2009)在对山西省农民工孤独感的研究中也发现农民工的孤独感显著高于警察、大学生和老年人。从内在层面来说,外来工在异地务工,人际网络稀疏,情感交流与社会支持较为匮乏,再加上他们对城市的不认同或融入困难使他们内心产生了更多的孤独感。从外在层面来说,社会对外来工的偏见和歧视以及社会福利的相对缺失的恶性影响也容易引发他们的孤独感。长期处于较高的孤独感状态容易损害外来工的身心健康:引发外来工的焦虑、抑郁情绪、更敏感的人际关系(Cacioppo, Hughes, Waite, Hawkley, & Thisted, 2006),甚至加大患上軀体疾病的概率(Hawkley, Burleson, Berntson, & Cacioppo, 2003)。

42外来工常使用的是适应性的认知情绪调节策略外来工对认知情绪调节方式的使用在性别和年龄方面都没有显著差异,表明不同性别和年龄的人使用认知情绪调节方式的倾向性没有较大差别。这和以往研究不一致,以往研究表明相对于男性,女性较倾向于运用适应性认知情绪调节方式如积极重新关注(Garnefski, Teerds, Kraaij, Legerstee, & van den Kommer, 2004)。一个可能的重要原因在于男性在传统文化中扮演着赚钱养家的主要角色,当他们面临越来越严峻的现实问题而承担着重大的压力和责任时,他们不得不积极参加社会实践,使用适应性的调节方式以减缓压力,从而减少了男性和女性在认知情绪调节方式上的差异。其次,对于外来工,他们面对负性生活事件时采用的认知情绪调节方式以积极设想、积极调整、接受、沉思的适应性调节策略为主,采用如自责、自我安慰、责难他人、灾难化的非适应性调节策略较少。这和以往研究结果一致,对大学生被试的研究中发现大学生常用的情绪调节方式是积极设想,表明人们面对负性事件通常持理智和积极的态度(刘启刚, 李飞, 2007)。

43外来工孤独感和认知情绪调节方式具有相关关系认知情绪调节方式和孤独感的相关分析表明:孤独感和接受、沉思、灾难化、责难他人、自我责难呈显著的正相关。面对负性事件,仅仅使用“我不得不接受所发生的事情”或“我必须学会接受现实”的接受方式使外来工接受已经发生的事情,但持续沉浸在消极情绪中,增加了他们的孤独感、抑郁情绪以及压力(Martin & Dahlen, 2005)。类似地,沉思这一策略迫使外来工“经常思考对于自己所发生的事情我是如何感受的”或“沉溺于对所发生事情的想法和感受中”的情绪中,其孤独感体验也较高。此外,外来工越倾向于使用“经常认为我的经历比其他人的经历更糟糕”或“不断地想这种处境是多么糟糕”这种灾难化策略和“觉得其他人应该为此事受到责备”的责备他人策略,“觉得自己应该为此事而受到责备”的自我责难策略,其孤独感体验更高。

相反,积极设想和孤独感呈显著负相关。积极设想指对负性生活事件积极计划和重新评价(魏义梅, 刘永贤, 2008),它融合了Garnefski,Kraai和Spinhoven(2002)认为的关注计划和积极重评两个因素。外来工使用积极设想这一适应性策略能够更积极应对陌生环境和人际网络稀疏的困境,一定程度上减少孤独感。

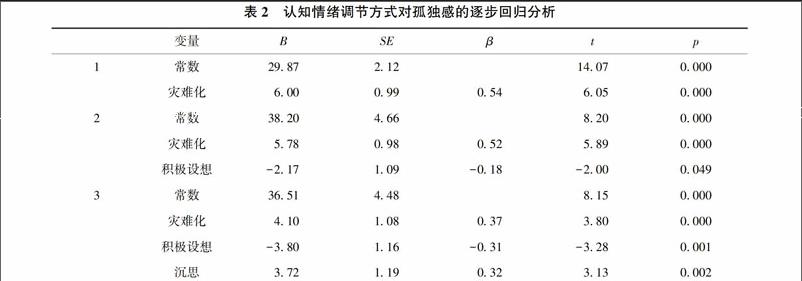

认知情绪调节方式和孤独感的回归分析表明,沉思、灾难化和积极设想对孤独感有显著的预测作用。沉思策略的使用促进了外来工对事情感受的反省,但外来工过于沉浸在负性事件中也会增加孤独感体验。使用灾难化策略的外来工过于关注生活和工作事件的负面(Garnefski, Kraaij, & Spinhoven, 2001),消极应对困境,无法开展良好的人际关系,导致孤独体验程度较高。已有研究表明灾难化和适应不良、情绪烦闷以及抑郁相关(Kraaij, Pruymboom, & Garnefski, 2002)。相反,积极设想这一适应性策略的使用能让外来工关注问题的积极面,并且重新作出评价和计划,这有助于他们改善面临的困境,从而减少孤独感体验,增加心理弹性,更好地融入城市。

44总结

外来工的流动性增加了他们对环境和人际关系的不确定感和疏离感,他们的人际信任和社会支持的缺失加剧了孤独感体验,甚至影响身心健康,这凸显了他们的心理发展危机。针对这一问题,如何改善外来工较为普遍的孤独感体验,增加他们的心理弹性是值得探究的问题。

本研究发现对于这种负性情绪,个体使用不同的认知情绪调节策略对孤独感起到了不同的作用。个体常使用接受、沉思、灾难化、责难他人和自我责难策略会加剧孤独感体验;相反,个体常使用积极设想策略时其孤独感体验减弱了。值得注意的是,接受和沉思是积极的情绪调节策略,却加重了个体的孤独感体验。可见,从积极调节角度来说,相比一味的压抑,接受和沉思是改善负性情绪的前提,但仅仅停留于这个层面的调节容易让外来工陷入孤独感体验,只有进一步使用积极设想策略才能让外来工超越孤独感体验,减少负性情绪,保持良好的心态,增加心理弹性,更好地发展人际关系。

参考文献

陈黎 (2010). 外來工社会排斥感探析——基于社会网络的视角. 社会, 30(4), 163-178.

黄敏儿, 郭德俊 (2000). 情绪调节的实质. 心理科学, 23(1), 109-110.

李树茁, 任义科, 费尔德曼, 杨绪松 (2006). 中国农民工的整体社会网络特征分析. 中国人口科学, (3), 19-29.

刘启刚, 李飞 (2007). 认知情绪调节策略在大学生生活事件和生活满意度间的中介作用. 中国临床心理学杂志, 15(4), 397-398.

孙晓军, 周宗奎 (2007).儿童同伴关系对孤独感的影响. 心理发展与教育,23(1), 24-29.

王婷, 李庆功, 何佳萍 (2012). 认知情绪调节对流动儿童同伴依恋和孤独感的调节作用. 应用心理学, 18(3), 256-262.

王兴超, 王楠, 张莹 (2009). 山西省农民工孤独感及其与社会支持的相关. 中国健康心理学杂志, 17(5), 256-262.

魏义梅, 刘永贤 (2008). 认知情绪调节量表在大学生中的初步信效度检验. 中国心理卫生杂志, 22(4), 281-284.

赵璇, 周珲, 董光恒, 彭润雨 (2012). 网络成瘾大学生孤独感与认知情绪调节策略的关系. 中国健康心理学杂志, 20(4), 617-619.

Cacioppo, J. T., & Cacioppo, S. (2014). Social relationships and health: The toxic effects of perceived social isolation. Social and Personality Psychology Compass, 8, 58-72.

Cacioppo, J. T., Hughes, M. E., Waite, L. J., Hawkley, L. C., & Thisted, R. A. (2006). Loneliness as a specific risk factor for depressive symptoms: Cross-sectional and longitudinal analyses. Psychology and Aging, 21(1), 140-151.

Eisenberg, N., & Morris, A. S. (2000). Childrens emotion-related regulation. Advances in Child Development and Behavior, 30, 189-229.