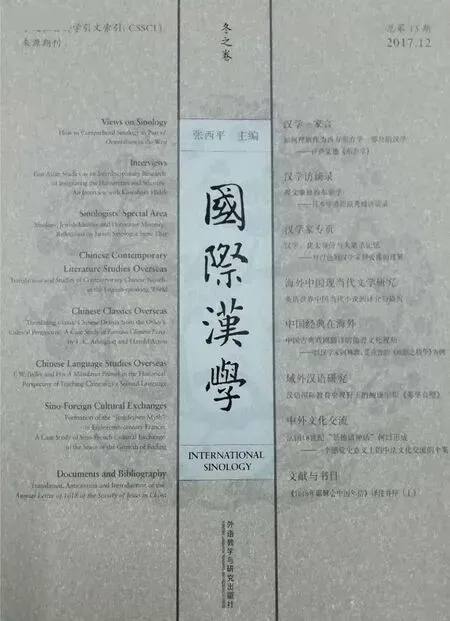

《1618年耶稣会中国年信》译注并序(上)*

□

译序

中国历史的史料,其书写者不限于中国人,其文字不限于中文,其产生地和馆藏地亦不限于中国本土。中国历史文献的多元化,使我们拥有了理解中国历史的多视角。16世纪以来,西方人以西洋文字书写的有关中国的文献,是中国历史史料体系的重要组成部分,对我们全面理解明清以来的中国历史、真正将中国史放置于全球史的背景中加以叙述,具有重要意义。①基于这种认识,笔者尝试提出“西文中国史料学”的概念,参见董少新:《西文史料与中国史研究》,收入复旦大学文史研究院编:《西文文献中的中国》,北京:中华书局,2012年。

在汗牛充栋的西文中国史料中,“耶稣会中国年信”是重要的一种。耶稣会的年信,又称为年报(葡文为Cartas Annuais/Ânuas;拉丁文为Litterae Annuae),是该会独立的省级(Provincial)或副省级(Vice-Provincial)传教区每年呈给耶稣会总会长(Superior-Geral/ Prepósito Geral)的关于该教区整体情况的报告。耶稣会中国年信最早可追溯至16世纪80年代,但由于当时耶稣会在华传教尚属于初创阶段,中国也不是独立的耶稣会教省,所以早期从中国发往罗马的耶稣会“年信”并未形成固定的形式,而往往是某个传教住院耶稣会士的个人传教报告,或者是作为耶稣会日本教省年信中的一部分,抑或是耶稣会澳门圣保禄学院年信的一部分。

至17世纪初,随着耶稣会中国传教区逐渐脱离日本教省和澳门传教区,耶稣会中国年信也逐步有了固定的形式。1615年,耶稣会总会长阿夸维瓦(Claudio Acquaviva,1543—1615)命令中国传教区独立于日本教省而成为中国副教省(Vice-Provincia da China),此命令在1618年得到实施,但这一问题在1619年再次被讨论,直到1623年被最后确认。1623年3月23日,葡萄牙来华耶稣会士阳玛诺(Manuel Dias Junior,1591—1659)成为耶稣会中国副教省第一位真正的副省会长。《1618年耶稣会中国年信》虽未称“耶稣会中国副省年信”,但该年信的体例已很完备,可被视为此后耶稣会中国副教省年信的范本。②关于耶稣会中国年信,参见董少新:《17世纪来华耶稣会中国年报评介》,《历史档案》2014年第4期,第128—132页。

每一份耶稣会中国年信都是由一位耶稣会士奉耶稣会中国副省会长(在副省成立之前则为中国传教区长上)或日本—中国传教区巡阅使(Visitador do Japão e da China)之命编写的。该编者所依据的资料主要是由中国传教区各住院耶稣会士提供的各自住地的“传教纪要”(apontamentos/pontos)。年信编写完成后,抄写数份,通过不同的渠道寄往设于罗马的耶稣会总部,经审查后,再分发给各地传阅,其目的除了让耶稣会总部了解各地传教工作进展之外,也希望通过年信中所描述的各海外传教士和信徒的事迹,激发欧洲本土耶稣会士奔赴海外传教的热情,同时也为海外传教募款做宣传。

耶稣会中国副省年信绝大多数以葡萄牙文写成,也有少量年信是用拉丁文、西班牙文或意大利文写成。我们目前收集到的年信,主要藏于里斯本阿儒达图书馆①散见于阿儒达图书馆(Biblioteca da Ajuda, 以下称BA)藏《耶稣会士在亚洲》(Jesuítas na Ásia, 以下称JA)系列文献之中。概要介绍这批文献的中文文章,参见张西平:《〈耶稣会在亚洲〉档案文献与清史研究》,收入黄爱平、黄兴涛主编《西学与清代文化》,北京:中华书局,2008年,第442—453页;董少新:《里斯本阿儒达图书馆藏〈耶稣会士在亚洲〉评介》,《澳门研究》第30期,2005年,第197—207页。和罗马耶稣会档案馆②罗马耶稣会档案馆(Archivum Romanum Societatis Iesu,以下称ARSI)所藏耶稣会中国年信,主要集中在Jap.-Sin.50-63和113-122。,其他如葡萄牙国家图书馆、马德里王家历史学院图书馆等也有一些收藏。就我们所掌握的耶稣会中国年信而言,其时间跨度涵盖了整个17世纪,几乎每一年都有相应的年信,有些年份有多份不同的年信,但也有的年信包括了几个连续年份的内容,此外还有一些不完整的年信,或者各传教住院传教士提供的年信编纂素材(“传教纪要”),其总量超过100份。

部分耶稣会年信曾在欧洲出版过,并被翻译成多国文字,在欧洲产生了多方面的影响,也成为当时欧洲了解海外各地文化的一个重要渠道。另一方面,耶稣会年信也可以被用作研究传教区本地历史的资料,但这方面远未受到学界的重视和利用。日本学者曾翻译过一部分耶稣会日本教省的年信,③例如浦川和三郎译:《元和五、六年度の耶蘇會年報》,東洋堂版,昭和十九年(1944)。这些年信成为日欧交流史和日本史的参考资料。而所有的17世纪耶稣会中国年信,尚没有一份被翻译为中文以供中文学界使用。

在过去三年间,笔者曾在复旦大学开过数次“西文亚洲文献概述”和“专业葡萄牙语”课程,其中一项重要内容,即是教授学生识读葡萄牙文手稿文献,并以《1618年耶稣会中国年信》为例,讲解17世纪有关中国的西文文献。多次选修这两门课程的复旦大学中国历史地理研究所博士生刘耿,本科毕业于上海外国语大学葡语专业,对耶稣会中国年信有浓厚的研究兴趣。因此,我们一起制订了系统翻译和注释17世纪耶稣会中国年信的计划。目前,该计划进展顺利,已初步完成十余份年信的翻译。我们的译注工作受到了北京外国语大学国际中国文化研究院前院长张西平教授的重视,他建议我们率先刊发一部分已完成的年信,以便收集、听取学界反馈意见,进一步完善译文和注释,为日后出版“耶稣会中国年信译丛”做准备。

《1618年耶稣会中国年信》是阳玛诺奉巡阅使④时任耶稣会日本—中国巡阅使的是葡萄牙耶稣会士弗朗西斯科·维埃拉(Francisco Vieira, 1555—1619),1615—1619年在任,1619年12月21日在澳门圣保禄学院去世。之命于1618年12月7日在澳门用葡文编写而成的。阳玛诺,字演西,1610年来华,曾在韶州、北京等地传教,1614—1615年间担任日本—中国巡阅使,巡阅各地教务,后因南京教案而滞留澳门,这在本年信中有所提及。1621年他重返中国内地,传教足迹遍及北京、南京、上海、杭州、南昌、福州、宁波、延平等地。阳玛诺曾在1623—1635年间和1650—1654年间两度担任耶稣会中国副省会长。1659年,他去世于杭州。阳玛诺有《天问略》《代疑篇》《景教碑诠》《圣教日课》《圣经直解》等中文作品传世。

目前我们只收集到该年信的一个手稿抄本,即藏于葡萄牙里斯本阿儒达图书馆《耶稣会士在亚洲》中的18世纪中叶抄本。⑤BA, JA.49-V-5, fls.232v-264v.西班牙马德里王家历史学院图书馆藏有另一抄本,⑥马德里王家历史学院(Real Academia de la História, Madrid),Collection Jesuitas, Legajos 11-10-3/21 160 et 21 bis fasc.18,fols.266-281.参见 Joseph Dehergne, S.J., “Les Lettres Annuelles des Missions Jésuites de Chine au Temps des Ming (1581—1644)”, Archivum Historicum Societatis Iesu (49, 1980), p.386.很遗憾我们暂未得见。有趣的是,1618年的耶稣会中国年信,除了阳玛诺编的这份之外,还有两份,均于1618年11月20日完成于澳门:一份是王丰肃(曾德昭,Alvaro de Semedo,1586—1658)编写的,为葡萄牙文;①ARSI, Jap.-Sin.114, fls.165-175v.另一份是谢务禄(高一志,Alfonso Vagnone,1568/1569—1640)编写的,为意大利文。②ARSI, Jap.-Sin.114, fls.152-163v.二者内容大体一致,唯不知哪个是原本,哪个是译本;亦不知编者到底是王丰肃还是谢务禄。但这两份年信与阳玛诺的年信相比,内容要少很多,也没有小标题,对中国世俗政权所面临的危机,远没有阳玛诺年信描述得详细。因此,我们这里仅译注阳玛诺的年信,王、谢二位的年信,留待将来处理。

另外,1618年耶稣会中国年信也曾被翻译成法文,与耶稣会日本年信放在一起,于1625年在巴黎出版。③Histoire de ce qui s’est passé’ es Royaumes de la Chine et du Japon, Tirées des lettres escritesés années 1619, 1620 & 1621,Adressées au R.P.MutioVitelleschi, General de la Compagnie de Jesus, Paris, 1625, pp.1—95.但这份出版的年信,被写作“1619年年信”,完成日期为1619年12月7日,编者为M.Dias。费赖之(Louis Pfister,1833—1891)认为此Dias为李玛诺(Manuel Dias Senior,1559—1639),④费赖之著,梅乘骐、梅乘骏译:《明清间在华耶稣会士列传》,上海:天主教上海教区光启社,1997年,第91页。但阿儒达图书馆藏抄本末尾署名明确为Manuel Dias Junior,即阳玛诺,而且完成日期为1618年12月7日。钟鸣旦(Nicolas Standaert)先生曾引用过该版本中有关杨廷筠的一段内容,⑤钟鸣旦著,香港圣神研究中心译:《杨廷筠:明末天主教儒者》,北京:社会科学文献出版社,2002年,第100页。英文版Nicolas Standaert, Yang Tingyun, Confucian and Christian in Late Ming China, His Life and Thought.Leiden: Brill, 1988, pp.80—81。我们将这段内容与1618年耶稣会中国年信的抄本对照,发现是一致的。因此我们在做进一步的考证之前,暂时以抄本信息为准。一般而言,年信在出版时会经过一些处理,所以我们此次翻译,以阿儒达图书馆藏抄本为底本。将手稿和出版物对照,研究其在出版过程中所做的修订,是很有价值的工作。但这一工作我们暂时尚未开展,亦留待将来。

阳玛诺《1618年耶稣会中国年信》主要包括如下几个部分:一、前言;二、中国世俗政权的局势;三、在华耶稣会概况;四、中国基督徒概况;五、杭州住院;六、从杭州住院向几个省份传教:1.向北京和河南传教;2.向湖广、南京和广东传教;3.向上海传教;七、江西的住院。

在“前言”部分,阳玛诺用文学性的语言概要地描述了南京教案对耶稣会在华传教事业的严重冲击,同时也表达了继续向中国传教的坚定信念。

“中国世俗政权的局势”是本年信重要的一个部分,讲述了这一年中国境内发生的各种灾异事件,并用大量篇幅叙述了东北边疆危机,包括努尔哈赤发布“七大恨”反明檄文以及明金“抚清之役”的种种细节。同时,阳玛诺站在天主教会的立场上,将明朝的东北边疆危机以及各类灾异,归因于明政府对中国教会的迫害,将其视为天主因南京教案而对中国的惩罚。1618年(万历四十六年)是明清鼎革的起始之年,在长达半个世纪的明清战争、清朝入主中原的过程中,具有标志性的意义。明朝东北边疆的严重危机、后金与明朝的首次大规模交战,被当时在华的欧洲耶稣会士记录下来,并通过年信的形式将这一消息传播至遥远的欧洲。至于传教士如何获得这些信息,为何对这些信息感兴趣,他们的记载是否准确,以及这些信息传入欧洲后产生了哪些影响,均是值得进一步研究的问题。

在“在华耶稣会概况”这一部分,阳玛诺汇报了一些基本情况,如这一年在华传教士人数,庞迪我(Diego de Pantoja,1571—1618)神父去世,金尼阁(Nicolas Trigault,1577—1628)神父从欧洲返回澳门,杨廷筠在教案期间对耶稣会士的保护等;同时,阳玛诺着重阐述了南京教案后在华耶稣会士在传教方式、传教策略方面的转变,提出让中国传教事业重振旗鼓的三种方式。

“中国基督徒概况”这一部分,首先汇报了这一年的传教成果—受洗人数,然后重点叙述了教会与沈㴶的斗智斗勇。阳玛诺解释了庞迪我和熊三拔(Sabatino de Ursis,1575—1620)代表在华耶稣会士向皇帝递呈《奏疏》的原因,以及奏疏的大体内容,可以与留存至今的中文本《奏疏》(《具揭》)对读。阳玛诺在这部分中还揭示了一个重要的信息,即在耶稣会士与沈㴶的矛盾中,中国官场的政治斗争如何介入其中。

在“杭州住院”这一部分中,年信主要讲述了杨廷筠对传教士的庇护,以及杨廷筠本人及其家人的信仰生活,后半部分则讲述了该住院一些教友的虔诚奉教事例。这些内容都是研究杨廷筠及晚明杭州天主教的重要资料。值得一提的是,中西文献对中国奉教士大夫的记载角度和重点有明显的差异,西文文献着重突出他们对教会的贡献和个人信仰的虔诚,而中文文献甚少涉及他们的信仰生活,即使记述与西学有关的事迹,也往往侧重于其在引进西洋科技方面的贡献。①钟鸣旦对杨廷筠的研究,即是从不同类型的文献分别分析杨廷筠的形象,参见钟鸣旦:《杨廷筠:明末天主教儒者》。研究徐光启的信仰,也必须主要依靠西文史料,参见董少新:《论徐光启的信仰与政治理想—以南京教案为中心》,《史林》2012年第1期,第60—70页。

接下来,年信叙述了几位传教士从杭州出发,前往各地传教的经历,包括费奇观(Gaspar Ferreira,1571—1649)神父的北京之行及其与徐光启的交流;史惟贞(Pierre Van Spiere,1584—1627)、龙华民(Nicolas Longobardi,1565—1654)、钟鸣仁(Sébastião Fernandes,1562—1622)和钟鸣礼(João Sébastien Fernandes,1581—?)的陕西之行及其与王徵的交流;在获知无法长久居停陕西后,四人兵分两路,史惟贞和钟鸣仁一起前往湖广、南京和广东,在湖广与李应试之子多有交流,年信中还回顾了李应试虔诚的信仰事迹;龙华民和钟鸣礼则前往河南,与当地穆斯林、犹太人和十字教徒(很可能是元代遗留下来的基督教徒)接触,并留下了宝贵的资料;此外,龙华民和毕方济(Francisco Sambiasi,1582—1649)先后前往上海,走访信徒,其中毕方济还顺便在松江探望了许乐善、在嘉定见了孙元化等重要教徒。这一部分内容一方面为我们研究徐光启、王徵、李应试、许乐善、孙元化等著名明末奉教文人士大夫提供了一些参考信息,对李应试的记载尤其能够补充以往研究的不足;另一方面,龙华民和钟鸣礼对河南外来宗教的描述,对我们进一步研究开封犹太人和由元入明后的基督教,提供了重要信息。

该年信最后一部分汇报了江西两个住院(南昌、建昌)的传教情况,除了叙述了那里所发生的一些奇迹事例外,也提及了多位重要教徒的虔诚奉教事迹。但这几位教徒的中文名,我们暂未考证出来。

最后,还想就我们的译文说几句。“信”“达”“雅”始终是翻译中几乎不可调和的矛盾,甚难兼顾。因为我们做的是史料翻译,最大限度地减少信息在语言转换中的损耗才最重要,所以我们就选择了“信”“达”高于“雅”的原则,甚至连分句的顺序也尽量与原文保持一致。当然,这就部分地牺牲了可读性,甚至有竭译的嫌疑。《1618年耶稣会中国年信》是我们翻译的第一份年信,翻译整个17世纪的耶稣会中国副教省年信是一项庞大的工程,我们唯愿将来能在保证不损耗原文信息的基础上,进一步提高译文的可读性。此外,在译文的注释及考证方面,肯定仍有很多不足之处,望学界批评指正。

我们在翻译年信过程中,感到最为困难的是对人名、地名、职官名以及其他专有名词的处理。为此,我们根据逐步积累的经验,暂定译例如下:

1.传教士的西文名,在不同文献中有不同写法。每份年信中第一次出现的传教士名,译文中用括号附入,并在脚注中注明该传教士的母语名字及生卒年(以荣振华《在华耶稣会士列传及书目补编》法文原版为准)。

2.传教士大都有中文名字,故译文中使用传教士的中文名字。传教士的中文名亦偶有不同写法,我们以费赖之《在华耶稣会士列传及书目》冯承钧和梅氏兄弟译本为准。但在其他时候使用费赖之此书时,则或使用其法文本,或使用梅氏兄弟译本。

3.年信中提及中国信徒时,往往仅用其教名(洗名),偶尔也会在教名之后或之前给出该教徒的姓氏罗马字母拼音。译者尽量通过年信内容(包括该信徒的籍贯、科举功名、职衔)等信息,考证出其中文名。对于暂时考不出者,在脚注中标明“此人中文名待考”。

4.年信中经常出现中国官员的职官名,但大都为西文译文,少数职官名也会用其罗马字母拼音。译者会在考证该官员中文名的同时,考证其职官名。

5.年信中涉及大量中国的行政区划名称,一般而言,有这样的对应关系:Provincia—省级行政单位,Metropoli—省城,Cidade—府,Vila—县,aldeia/ povoação—村镇,但Cidade和Vila也往往指较大的城市。译者根据上下文义来判断具体何指。

6.年信中提到中国地名时,大都使用罗马字母拼写,译者根据上下文义来判断该地名具体对应哪个中文地名。但也有些地方,年信中未给出地名的罗马字母拼写,而只是笼统地说“距离某地多远有一个城市”,如果译者能够推断出该地为哪里,则会在脚注中标出,否则仅原文照译。

因整个年信篇幅较长,本译文只包括自“前言”至“中国基督徒概况”部分,作为上篇发表,其余部分将作为下篇,另期发表。

1618年耶稣会中国年信

主内平安

去年已写信向尊父(V.P.)①V.P.为Vossa Paternidade的简写,“尊父”之意,这里是对阅信之耶稣会总长的尊称。当时的耶稣会总长为MutioVetelleschi(1563—1645),1615—1645年间在任,是第六任耶稣会总长。汇报了这里的传教工作、教难②此处指1616年由沈㴶挑起的南京教案。和动荡。载着耶稣会寥寥子弟的这叶小舟仍在航行,他们奉尊父之命,来到中国这片大海中劳作。我们在欧洲的全体至亲神父和修士们在殷切地等待我们寄去有关今年的消息:若是好消息,便与我们同喜;或者远瞻我们勤于传教、与波浪搏斗(尽管他们在海滩上很安全③指在欧洲的神父和修士,与身处中国这片汪洋大海的传教士相比,如同在海滩上一样安全。),遥寄悲悯。我们所有人从我们的圣主那里得到的否、泰、慈、爱都是常见的。然而神圣的仁慈与悲悯,即为苦其身时又励其心、伤其躯时又健其体,给他多少工作,就配给他多少力量,使他借助神恩承托得起。天主见我教会新生,便有意试探之,这第一战中体现出来的善愿、热忱、努力令其满意(看起来是如此),更持久、更靡力的战斗将适时降临,在等待着这些新的教徒和士兵,如我们所见的日本教会所行和已行的,其迫害起初温和、乏弱、轻微,现已猛长,无从脱身,战斗严酷如是。但是,“果实”、收益如许,所共奉的天主之荣耀亦不减,这从近年来每一份年信中均可见到。

而说到好消息,是年我们亦有可报之于尊父者。尽管在这一年我们不能像过去几年一样身处平静、安全的境况之中,也不若教难发生之前尚有公开的传教住院,并且可以公开传教,但也没有谁来迫害、攻击我们还住在这个国家的人。他们知道我们还在这里,不仅百姓知道,士人、官员也都知道,甚至我们的对头和指控我们的人也知道。最终,既然我们在全国都是公开的,就有一个奏疏呈给皇帝,④明末来华耶稣会士一般用“王国”(Reino)来称谓中国,用“国王”(Rey)称谓中国皇帝,但也有时会以“帝国”(Império)和“皇帝”(Imperador)称之。而在清代前期,有些传教士文献则用“中华及满洲帝国”(Imperio da China e do Tártaro)和“中华及满洲皇帝”(Imperador da China e do Tártaro)这样的称谓。我们在翻译过程中,根据语境相应地翻译为“中国”“中华帝国”,但无论是Rey还是Imeprador,我们统一译为“皇帝”。关于传教士指称中国使用“王国”还是“帝国”的分析,请参阅刘耿:《从王国到帝国:十七世纪传教士中国国体观的演变》,台湾《新史学》杂志第二十八卷第一期(2017年3月),第57—114页。奏明我们在这里的总人数、姓名及居住地点,而我们只有四名⑤这四位传教士分别为熊三拔、庞迪我、王丰肃(1620年从澳门重返中国内地后改名为曾德昭)、谢务禄(1624年从澳门重返中国内地后改名为高一志)。原居于两京⑥即北京、南京。的神父被驱出境。

恰如天主之智慧与威力,洞悉福祸相倚,能从坏中提取出好;今日之教难可被视为一契机,让我们这些教徒知晓自己所拥有的对天主的坚定、忠贞和诚实。关于天主之伟大的消息和认识也在我们的这些教徒中拥有了,天主圣教的福音亦已借此流布全中国。然而,我们来到这里、停留在这里之目的,不仅仅是想在这个国度展示和宣传圣教,而且要使这个国家信它。我们囿于据地稀落,尚不能轻松展业,更有部分地方不敢尝试,以免徒增遭受惊吓的人众的猜疑和恐惧,他们害怕我们通过天主教掠取他们的王国。因为这些前面我所提到的果实,不乏有人认为我们传教团的状况与条件会比教难开始之前还好。这看起来还像是奢望,也使我们承认,我们对传教团没有那么高的要求。当初我们有很多期待,但这第一场教难一来就动摇了整座大厦。

我们将在该年信中向尊父陈述中国教会之现状,以及是年在这种境况中我们的天主通过我们所取得的成就。虽然有诸多值得书写之事发生在1618年,但是由于其已在1618年写的上一年的年信中叙述得很充分,估计现在已经寄到罗马,您可参阅,因此这里便不再赘述。

中国世俗政权的局势

对于拒绝其至神圣信仰的,天主施以繁苛惩罚,甚至摧毁它整个国,先例数见不鲜。由来如此,并将永远如此。我们悉心看护主的荣耀,就如以前一样。在这教难期间,主给了这个国这么多的、这么大的惩罚。现状验证了神的智慧关于末世的预言:磨尖盛怒有如利刃;整个世界都要跟随他来攻击愚顽的人(年信原文:pugnabit pro illoorbisterrarum contra insensatos)。①《圣经·旧约·智慧篇》5:21,拉丁文《圣经》原文“acuetautemduramiram in lanceam et pugnabit cum illoorbisterrarum contra insensatos”。凡年信中引用《圣经》的语句,我们均使用《圣经》思高本的译文。

皇帝已对我们做出轻微裁决,要我们离开他的国土,两名驻南京的神父②指王丰肃、谢务禄。随后被捕,大部分教产被褫夺。天主见我们缄默,便施以援手,以一些新神迹来震慑这片王土,又以各种方式来惩戒它。现行惩戒仍在继续,使它处在动荡不安之中,令所有或大部分人都感到害怕。

我们的牢狱之灾和被逐之前的神迹先不表,因为它们不属今年。我们就从发生在南京的神迹开始说。南京是教难开始的地方,迫害在这里展现出了最大的残酷和严峻。“埃及十灾”③埃及法老王因心里刚硬,不肯听从摩西和亚伦屡次的请求,让以色列民离开埃及地,神就吩咐摩西、亚伦在法老面前多行神迹奇事,将十大灾难降到埃及。的一些惩罚便落在留都南京,天主降灾于埃及是不想让他的子民离开埃及,天主降灾于这座城市是因为朝廷令天主的传教士们在蔑视中不体面地离开,如在去年所述。

首先,南京省④即南直隶。传教士文献中经常称其为南京省。很大部分被蝗灾“摧毁”,蝗虫多得挨山塞海,遮天蔽日,在全域内流移,庄稼、树木、蔬菜或倒伏、或被噬空,富人失财严重,穷人连必需品都失去了,为生存发愁。⑤《神宗显皇帝实录》万历四十四年七月二十四日:“常镇淮扬蝗、土鼠千万成群,夜衔尾渡江往南,络绎不绝,几一月方止。”

蝗灾之后,鼠灾接踵而至,大量老鼠在南京城河的对岸突然出现,流徙四方,恍如了无障堑,竟以互助方式粘连成片,越过长江,抵达城的另一边。众人惊恐万分,因为这景象实在是不寻常、超自然,如此弱小之动物竟能安然地渡江。⑥《神宗显皇帝实录》万历四十六年三月二十九日:“直隶巡按龙遇奇奏:应天鼠妖,方头短尾,渡江啮禾不绝,江北地震、天鸣、龙斗种种见告。”这条宽阔的江,流量甚大,而且水流湍急,世界范围内也极少能与之相较者,中国名川大江亦无出其右者,故此得名曰:扬子江(yaçùkiām)⑦中文地名、人名和职官名在西文文献中往往有不同的写法。凡首次出现的地名、人名或官名的写法,我们一般会在译文中予以保留。这样做一方面是为了让读者判断我们的翻译是否正确,另一方面,此类专有名词的早期西文注音或许对研究语言学、音韵学也有一定的参考价值。,即“海之子”。

此番鼠灾所造成的损失,从其状况、规模,从以往的损失经验,或者参照天主安排的蝗灾过后所留下的,都很容易推断出来。惩戒总是那么相似,就像天主在他处、他时的降罪。

在北京,赤旱持续一年,多处地表裂开大而险的口子。⑧《神宗显皇帝实录》万历四十五年五月二十六日:“户部覆奏:畿辅旱情可危,乞赐蠲税以存孑黎。”另有一些神迹,旨在让中国人好好想想,乃至做番哲学思考。一件发生于京畿地区的保定府(Páotifù),有一个两张嘴、额上三只眼的婴儿降生。另一件事更使皇帝恐慌,皇宫附近的河变成血色,更让皇帝惊恐的是,并非整条河染血色,只有最靠近皇宫的一段,大约接近半里(milha)①milha现在常译为英里,约1609米,葡国古制1milha=1851米。但是,1630年年信再次提及这个单位,并说1中国里大约相当于1milha,所以,这里就将milha译为中国里,即500米。长。②《神宗显皇帝实录》万历四十六年四月二日:“自宣武门至正阳门外约三里余,河水尽赤,深红如溃血,经月乃止。”似乎天主在暗示,死与血不止应验在平民身上,恰如正在进行中的战事,亦会殃及皇帝本人。如以前所述,皇帝已经很害怕了。

在山西(Xānsy)省,有一怪人现身,黄衣绿帽,这番打扮迥异于中国风俗,手持一把羽扇,奔于路陌,以悲恐之音大呼曰:万历(Vánliě)(现任皇帝名字)不知治国,昏睡于宫日久,国之将亡,平民变饿殍,将士亡于阵。此谶传播甚广,引发民众恐慌,而怪人却消失了,官员严令缉拿,多方寻捕,终无所获。

还有一些异象,据皇帝的历算家之看法,则应验于该省与鞑靼⑤在耶稣会年信中,“鞑靼”(Tártaro),有时也作“东鞑靼”(Tártaro Oriental),大都指的是满洲人。人之间的战争上。就在辽东省,一名妇女诞下了怪胎,额生犄角,四齿丑陋外露,貌似猿类。中国人对自己及自己的一切自视甚高,却喜欢以畜兽来附会外国人,常将二者名字连缀书写。这一畸胎事例表明,他们对于侵入该省并使他们陷入窘境的鞑靼人也持同样的观念。⑥《神宗显皇帝实录》万历四十六年五月六日:“大学士方从哲言:今天心示警,灾异叠呈。如广宁(引者按:今辽宁北镇市)民妇产猴;殷家堡两处椲杆发火;山西州县地震,压死五十余人;狂风毁坊拔木,摧折门櫰,烈火焚宫,河水变赤,群鼠渡江,风霾昼晦,皆变异之大者。伏望皇上停榷税,录废弃,宥直臣,举热审,补阁部、科道等官,以匡国事;而又时勤临御,以整顿朝纲;大发帑金,以弘宣德泽,庶天变可回。时言官亓诗教等,亦以为言。俱不报。”耶稣会中国年信的内容与《明实录》几可对读,由此推测,传教士很可能是通过阅读邸报上的奏疏而获得这些信息的。

除了在特定地点出现的这些异象,还有全国性的灾异,使得整个帝国陷入莫大恐慌:双彗星扫过天空,在全国其他的许多地方都能见到。我们可以认为,根据所见的这些发生的事情,天主是以此宣示将降刑于这个国。有三整天,两日同出,先分后合,最后合二为一。那些历算家视之为上天在提示当下中国法律腐败,不清不明,不若以前;律令之行,不讲道、不讲德,皇帝不如他的先祖。双日又应天道要求合二为一,兆示帝国将会自我修正,重现昔日和平繁荣。历算家在该例中之所以敢对皇帝畅所欲言,是因为天上这些征兆、异象和论断在古书中都有,对他们而言,照本宣科即是;皇帝也有同样的书,还给他们宣读多遍。若历算家们出于害怕或是其他原因,不照着书上说,反而招致责罚。⑦上述灾异,大都可在《明实录》中得到印证,可证明耶稣会年信这方面的记载并非杜撰。阳玛诺在年信中列举南京教案后发生的这些灾异,旨在展示天主对中国迫害传教士的惩罚。但事实上,从《明实录》中不难发现,此类灾异事件的记载在各个时期都有,在南京教案之前亦很常见。值得一提的是,中国士大夫亦从超自然的角度解释灾异事件,将其归因于上天的惩罚,并规谏皇帝减税、勤政,以息天怒。《神宗显皇帝实录》万历四十六年十月十七日:“大学士方从哲言:自三月狂风昼晦,火光烛天,嗣后猴妖豕怪,见于辽东;山西纯阳之月大雪,冻毙骡马,见于关内;至于祖陵之地,以是月而有天鸣地震之报;辽左八月同时而震者三,京师大内,咫尺天颜,而地震一见于秋初,再见于秋杪;未几白气现于东南,彗星出于氐宿;妖象怪徵,层见叠出,夫岂偶然?除臣等奉职无状、痛自修省外,所望皇上大奋乾纲,亟修郊庙,临御储,讲实政,以与天下更始,立补阁部台省诸臣,举废宥戆,罢徵停织,批发如流,将人心悦而天意得,太平万世之休祯,以一念转之而有余。时礼臣台省亦多以为言。”

天主遥控这些征兆来惊吓这个国,继而鞑靼人在这个国中出现,他们像神派来的亚述人或棍杖①《圣经·旧约·依撒意亚》10:5,“祸哉,亚述!我义怒的木棒,我震怒的棍杖!”,比邻中国,手握惩罚。

鞑靼人散居在辽阔的疆土上,踞于中国北方,内部亦有割据,占地、头领、习俗不尽相同。中国人为他们取了形形色色的名字,皆有侮辱、轻蔑之意,如称之为“虏人”(lùgiên)、“奴人”(nùgiñ),意为“囚徒”;称之为“骚奴”(sáo nù),意为“散发着臭气的奴隶”;称之为“匈奴”(hiunù),意为“卑微的仆人”;统称为“鞑子”(tat çù)、“鞑靼”(tatalh),这像是对鞑靼人的一般称谓。

历史上有多次胡人乱华,挑起了战争,肆虐之后,还曾篡国一次。②此处指蒙古人灭宋建元。鞑靼人也与以往的胡人一样,因此中国人对他们常怀敌意,但却只能在口舌或笔头上复仇,因为中国人对胡人甚为恐惧,哪怕提到他们也会胆颤。闻名于世的长城可为证,修这座墙只是为了生活得更有安全感。

抱有这种敌意,中国人乐见鞑靼人自毁、完蛋。当鞑靼人陷入分裂、内战,中国人就火上浇油,打太平拳,助其中的某部占优,歼其敌部,因为一部既败,胜出的一部也已被削弱。通常较弱一部得助,而强部力量受到削弱。他们时刻对敌人和各部的首领担惊受怕,保持着警戒,若是敌人联合,他们就会不安全了。

中国人这种拉偏架求平衡的策略,为目下遭受的战争埋下了远因。鞑靼人最东的一部,位于北京和朝鲜之间,接壤辽东(辽东系属北直隶省③辽东在建制上应属于山东承宣布政使司,又称山东行都司。不过,也有观点认为卫所体制的辽东都司从未隶属于州县体制的山东布政司。),被称作金人(Kin giń),意即“金做的人”。当洪武(Hum vû)(现统治中国的王朝的开创者)从“摩尔人”④摩尔人(Mouros)是中世纪时西欧西班牙人和葡萄牙人对伊比利亚半岛、西西里岛、马耳他、马格里布、北非和西非等地穆斯林的贬称。此处代指蒙古人。的统治下解放了中国时,金人亦得脱离奴役。金人其时没有实力抵抗邻邦,故而由役于元至役于明。他们被安排在长城以外居住,裂为60部族,形成一种共和的形式(modo de República),许多方面模仿中国政府,臣服中国近250年。

但是,在这么长的时段里,金人坐大数倍,无论是数量还是力量,不能再忍受外人的统治。于是,金人不但开始分裂,内战延续不断,而且他们中的多数,不再承认对中国的依附。中国根据需要曾在金人中册封了一些头领,奖其归顺,时此时彼,反正依据情势所需,每个首领都有一顶王帽。中国接纳并将其置于保护之下,是有一定条件的,由双方共同商定。这些保护泽被不全,双方间就产生分歧,失去互信,主要是中国念念不忘五百年前正是这些异族人攫取大半中国,今又见其壮大许多,力与日增,便寻驾驭之术,尽压迫之能事,削弱“坏”金(这是心头之患),扼之于壮大之前。因此,中国人秘密地帮助与之交战者,还给其头领颁赐新的头衔、尊荣,使得他们更加安心。对于依然承认中国为上的,不使交恶的关系公开化,会不时给他们国王(Rey)⑤这里指某女真部族首领。某个荣誉头衔,以这些荣誉来蒙蔽国王的眼睛,不让他看见其他部的金人正为何求。

但是,这些手腕是不会被视而不见的,金人的国王⑥即努尔哈赤(1559—1626)。并未落入这个圈套,他在寻求重现对中国的强力奴役,怀揣着这个大秘密,他在20年的战争中操练军队、改良装备,甚至未向自己人揭示自己的意图。他还没有必要与中国撕破脸,还能从中国那里得到他想要的,如前所述。

在与金人国王治下的领土接壤处,中国人造起一座庞大的堡垒或曰防御工事,它是企图侵入中国者所遇到的第一处关隘,⑦从上下文意分析,此要塞当指抚顺。固若金汤,置备精良,金人国王没有资本与之一决。中国人惯于持军令在其地盘上专横跋扈,令其不胜其辱,其中,最骄纵者是中国的一名大太监⑧即高淮。万历年间,高淮官尚膳监监丞。万历二十四年(1596),受命开矿、征税辽东。《高淮传》见《明史》卷三五列传第一九三。,皇帝置之于其位是为了敛财赋、宣皇权。鞑靼国王(Rey)①就是金人国王,原文称呼转换,此处照译。不堪忍受此羞此侮,遂向中国皇帝寄了一封诉信,状告太监,请求或惩之,或至少将之调离。皇帝俱准,褫夺太监职务,并逮治他。太监之仆计60人,以及太监僭律之执行者,听说主人被治罪,觉得自己若是被中国人抓住,便面临着与主人同样的命运,于是决定向曾被自己欺凌的小国君主(Régulo)寻求庇护,因为附近无他处可逃遁。鞑靼国王认得他们,仍然收留他们,款待他们。鞑靼国王认为这些家贼为他打开了拿下邻近堡垒的些许希望。这些堡垒对他何其不利,何其重要,若要战胜、征服边境上的其他关隘,必先战胜、征服这座主要堡垒,而其他体量较小的堡垒像是躲藏在其影子的庇护之下。

事情如此谋划,亦这样发生了:依投奔者之计,令兵士乔装成商贩,进得城门;城内守军全都在睡梦中,没人察觉到危险和诡计;他们深夜动手,见人杀人,尽管鞑靼人并不多,但夜很黑,加上事发意料之外,整座堡垒陷入巨大混乱,鞑靼人不仅拿下了堡垒,还摧毁了与堡垒相连的地方,对其中所见之人进行了大屠杀。

此时,鞑靼首领(Régulo)还有很多兵在路上。他判断天亮时,其攻城部队人数之少就会暴露无遗,明朝军队一定会追击他们。果然,巡抚②原文为V.Rey,直译副国王,意译为督抚,时辽东巡抚为李维翰。李维翰,字思伯,曾任兵部左侍郎兼都察院右副都御史,时人称之为“李都堂”。在万历四十四年(1616)二月,李维翰以右副都御史巡抚辽东,提督军门。抚顺之战后,群臣交相上疏,追究李维翰“丧师失地”之罪责。参见《神宗显皇帝实录》卷五七一,《明史》中亦有传。眼见敌军满载而归,捧着战利品喜不自胜,代价却极小,便立即发兵,兵数不菲,其总兵(Capitão)③可能指辽东总兵张承胤。随军追击。但是逃兵将大军引至敌军包围中,结果全军阵亡,因为地狭,夹在山间,封闭其间,无处可逃。打完这仗,鞑靼人便全部回击堡垒,未遇抵抗就开进了,要塞易主,这里已经是他的了。

败讯刚一传到朝廷,上下陷入不安,官员沸腾,讨论何以应对。

群臣全体聚集皇宫门外,纷纷上疏,愿出朝堂效力于与戡乱有关之任何事。皇帝降谕,令返,共同商定怎样应对合适,然后把决议奏报皇帝。

鞑靼人没有这么多谋士,却得天时之助。中国人想在他身上报仇,当官员们在讨论如何将鞑靼人逐出第一座堡垒时,鞑靼人已攻下了第二座。④当指清河堡。这一座也很牢固,拿下它又很有必要,在它之后又攻下了其他名气稍逊的城堡。鞑靼人在这些堡垒中秣马厉兵,以之为根据地四处出击,给那几片土地带来巨大的恐慌。⑤以上所述鞑靼人连下两个重要城池,即为抚清之役。

皇帝由此发觉,事态比他预想的要更令他伤脑筋,因此他不得不重视那些对他来说有用的建议。

首先,他令全体已退休的老将赶赴朝廷;又令全国军官动员百姓参战;谕令朝廷外的高级文官立即回朝,我们的进士保禄⑥即徐光启(1562—1633),1603年在南京经葡萄牙耶稣会士罗儒望洗礼入教,洗名保禄(Paulo)。因此被召;任命新官,征其捐金;谕令大批买马;将第一座城池丢给鞑靼人的巡抚被撤职,另外派员接替,后者握有很大特权、兵力,甚至可杀军中脱逃之将;辽东省全体时任官员均被撤换,另派新员,我们的进士多默(Thome)⑦此人中文名待考。就在其中;谕令辽东省该年的科考当试之人莫来应试,允诺在之后的考试中弥补今次之失;谕令凡涉战争之事,只在兵部处理,那里做出的决定不予公开,不予民知;城门、宫门设新警卫,日出开门,日落关门;因尘土重,彼地习俗遮面而行,谕令所有人至少在出入城门时露出面部,以便边防官兵查验路人身份。

在鞑靼人横行的辽东省,皇帝遣兵40万,分别驻扎于省内各堡垒、要塞,拨给全员粮饷。然而,因人众马多,且经手物资的衙门也不少,层层盘剥,导致粮饷不够全军之用,冻死、饿死者众。

尽管如此,中国人也不总是吃败仗,也有一次重大的对敌胜利,尽管付出一定代价。中国人还取得了对另一部鞑靼人的大胜,该部鞑靼军队出征,前往与挑起战争的鞑靼部会师,中国军队赶在这支鞑靼人与另一部鞑靼军队会师之前给他们一击,使得他们全军覆灭。而在阻止另一支鞑靼的增援部队上,中国人花费的代价更小,他们用重金收买了这支正筹划着去增援的鞑靼军队。

但就总体而言,鞑靼人在该年居于上风,因为他们攫取了辽东的大片土地,也因为他们每次都距离京师更近。

在鞑靼人的立场上,战争并非不正义。为了把不为周知的中国人的所作所为示之于众,鞑靼国王向中国皇帝发出了一篇檄文,阐释他的抱怨,以及武装入侵中国之原因:①天命三年(万历四十六年,1618)后金政权君主(可汗)努尔哈赤以七大恨告天,起兵反明。第一,中国人杀死了他的祖父。②“我之祖父,未尝损明边一草寸土,明无端起衅边陲,害我祖父,此恨一也。”《国朝大事纪·辽左肇基略》卷一。第二,中国人帮助自己的战争对手。③“明虽起衅,我尚修好,设碑立誓,凡满汉人等,无越疆土,敢有越者,见即诛之,见而顾纵,殃及纵者,讵明复渝誓言,逞兵越界,卫助叶赫,此恨二也。”《国朝大事纪·辽左肇基略》卷一。第三,中国军队数次侵入,劫掠其地,导致伤亡。④“明人于清河以南,江岸以北,每岁窃逾疆场,肆其攘夺,我遵誓行诛,明负前盟,责我擅杀,拘我广宁使臣纲古里方吉纳,胁取十人,杀之边境,此恨三也。”《国朝大事纪·辽左肇基略》卷一。以上的仇恨,未有得到赔偿,肇事者只是得到了口头上的轻责。

檄文还说,他(努尔哈赤)本来要娶邻部(叶赫)头领(Régulo)的女儿,中国人为这桩婚事设置障碍,使他非常伤心;⑤“明越境以兵助叶赫,俾我已聘之女,改适蒙古,此恨四也。”《国朝大事纪·辽左肇基略》卷一。(明军)多次毁其庄稼,掠其牲畜,悖义逆天。⑥“柴河三岔抚安三路,我累世分守,疆土之众,耕田艺谷,明不容留获,遣兵驱逐,此恨五也。”《国朝大事纪·辽左肇基略》卷一。

最后抱怨明朝廷挑拨战争,离间他(努尔哈赤)与邻部的首领们(Reys),总偏袒另一方,造成他的损失、伤害。⑦“边外叶赫,获罪于天,明乃偏信其言,特遣使遗书诟言,肆行凌辱,此恨六也;昔哈达助叶赫二次来侵,我自报之,天既授我哈达之人矣,明又挡之,胁我还其国,己以哈达之人,数被叶赫侵掠,夫列国之相征伐也,顺天心者胜而存,逆天意者败而亡,岂能使死于兵者更生,得其人者更还乎?天建大国之君,即为天下共主,何独构怨于我国也?今助天谴之叶赫,抗天意,倒置是非,妄为剖断,此恨七也!”《国朝大事纪·辽左肇基略》卷一。如果中国皇帝愿意惩治这些不守规矩的人和侮辱他的人,只要为他做了,他将立即放下武器,重返昔日和平;但是,如果没有惩治,那么他将亲手惩治他们,他和他的子民已抱定了为其主张而死的决心。

对该檄文,皇帝没想回应,亦未根据所列之项给予赔偿,除第一条之外,中国全盘否认,仅仅承认努尔哈赤的祖父在中国边境内抢劫时被杀。

在华耶稣会概况

去年我们行走于暴风骤雨间。拜天主的仁慈,现在情况有所好转。我们需要修整,就像从风暴中逃脱的海员一样,因为危险过后,海员们都忙于重建被暴风雨摧毁的一切,补帆、修理缆索断桁、填隙堵漏以防透水。我们现在所忙的工作,就是指导、牧养教众,特别是那些在教难中受惊吓的教友。

我们的行事方式部分有所改变,已经变得很温和了,变得更加适合宗教所需要的沉默与平静。我们深居简出,不去公共场合;不去巡视教徒(巡视在中国是很常用的工作方法);不去参加宴会,而以前宴会很多,饶觉苦恼、麻烦,亦是盛情难却;收送礼物也停止了,尽管礼尚往来是必需的,否则,就进不了这些人的交游圈,更无与之交谈和建立友谊的可能,也显得不礼貌,要达成我们来华寻求的目标,礼物往往是如此有必要。我们曾在这些事上耗费了相当多时间,现在都不做了,得到更多闲暇,转而投入到本职工作上,这更是本会应当做的。在所有居住着我们的人员的地方,我们的人几乎都藏身于教徒家中,或是在独立的住处,与教徒们的住处是分开的,或是在学堂(casa de estudo)中,他们一般将学堂放在城外,或在城内不同于住处的地方;但是不论在哪,都避开了喧嚣、交通繁忙的地方。因此,我们对现在的情况感觉很舒适,于全然的宁谧中修行,就如我们在欧洲耶稣会修道院所习惯于做的。是年我们全部隐遁,修炼神操,①即按照圣依纳爵·罗耀拉(Ignacio de Loyola)所著《神操》(Exercicios Espirituaes)的修行方式。就连一些了解神操的中国人也深受教化。②利玛窦从1601年抵京直到9年后去世,在鼓励初期皈依者参与冥想祷告上大放手脚,甚至指导其中一些人践行罗耀拉的《神操》,这对许多当代欧洲天主教徒来说都是一个挑战。参见柏里安(Liam Mathew Brockey)著,陈玉芳译:《东游记:耶稣会在华传教史(1579-1724)》,澳门:澳门大学出版中心,2014年,第266页。

就在上述地点,教徒们及望道友们聚在一起,一些人讲道、做弥撒等,一些人聆听教理,根据个人所需和所能,使所有人满意。

对病人及因其他原因不能来教堂的,修士经常拜访他们。修士们是本国人,可于任意时间在外面自由地行走,而不会被注意到。有些场合十分迫切地需要神父出场,比如人之将死或告解时,或者要行其他圣礼,神父就在夜间帮助他们,或乘坐密封的轿子前往,就像很多中国人出行喜欢乘轿子一样。这样,大家都得到了满足,都受到了安慰。我们也感到同样的满足和慰藉。

具体而言,在中国传教的耶稣会士有14人,8名神父全都是欧洲人,6名是出生于澳门的中国修士。③这14名耶稣会士中的8名神父分别为郭居静(Lazzaro Cattaneo,1560—1640)、龙华民、罗如望(João da Rocha,1565—1623)、费奇观、黎宁石(Pedro Ribeiro,1570—1640)、艾儒略(Giulio Aleni,1582—1649)、毕方济、史惟贞,6名修士分别为钟鸣仁、游文辉(Manuel Pereira,1575—1633)、邱良厚(Pascoal Mendes,1584—1640)、钟鸣礼、石宏基(Francisco de Lagea,1585—1647)、邱良禀(Domingos Mendes,1582—1652),但钟鸣仁、钟鸣礼兄弟出生于广东新会而非澳门。以上为基于费赖之的《明清间在华耶稣会士列传》所做出的判断。我们共有5人来了澳门,值得一提的是,4人是被皇帝驱逐出两京的,另一位奉省会长神父之命拜访澳门,事毕后正准备返回中国,被澳门耶稣会上层阻止了,因为教难已经开始。④此人即本年信的编者阳玛诺。他于1614—1615年间奉耶稣会日本、中国教省会长瓦伦丁·卡瓦略(Valentin Carvalho)之命巡阅教省内各驻地,下令禁止向中国人讲授数学及其他科学而唯独不讲《圣经》的风气。1621年他重返中国内地,进入北京。参见费赖之:《明清间在华耶稣会士列传》,第123页。

在5人中,我主带走了庞迪我神父,他发了四愿,⑤耶稣会士一生要发四愿,除绝财、绝色、绝意外,还要发愿绝对效忠罗马教宗。享年48岁,在会30年,在华传教17年,逝于……月……日。⑥原文即省略号。庞迪我很可能去世于1618年7月9日。参见荣振华著,耿昇译:《在华耶稣会士列传及书目补编》(下),北京:中华书局,1995年,第480页。该修道院的全体同仁大为悲恸,我们在(中国)内地的人得知此噩耗时,更觉哀悼,既为我主赋予他的良好品质与天分,又为中国传教事业失去最好喉舌。他的中文流利,精研中国文字和中文写作,我们的进士们润色他写的书,发现极少有需要动的。由此,在他久居的京城中,他深为朝廷大员所识、所爱、所赞,很多京外来官,未见其人,已通过其书而知其名。⑦庞迪我最著名且流传最广泛的中文作品为《七克》。

特派员(procurador)⑧Procurador常译为司库,其实,它还有特派员的意思,即为完成某一使命而奉命返回欧洲的传教士。当时,为了弥补书信沟通之不足,常有特派员从印度、中国、日本等地返回欧洲陈述情况,他们就被称为procurador,有时也翻译为庶务员。作为特派员的金尼阁于1613年2月,受龙华民特遣,返罗马晋见教宗奏陈教务,并请准翻译经典,司铎用华言行圣祭,诵日课。神父金尼阁于本年度即1619年,⑨本年信完成于1618年12月7日,因此我们推测本年信中与金尼阁有关的信息均可能是后来补入的。金尼阁于1618年4月,率领20余名新招募的耶稣会士及7000余部书籍从里斯本登船,于1619年7月抵达澳门,次年重返内地。从欧洲带来22名传教士,将与上文提及人员会合。此一行人,我主带走7个,一部分是从路上带走的,一部分是从果阿带走的。金尼阁将10名留在印度继续学习,带到澳门本地的有4人。⑩这批传教士最终来华的有伏若望(João Froes,1590—1638)、费乐德(Rodrigue de Figueiredo,1594—1624)、瞿西满(Simão da Cunha,1590—1660)、傅汎际(Francisco Furtado,1587—1653)、汤若望(João Adam Schall von Bell,1591—1666)、邓玉函(João Terentio,1576—1630)、罗雅各(Jacques Rho,1593—1638),这些人员在接下来的40年里成为耶稣会在华传教事业的主力。关于这些人及他们的旅程,留待明年再写,现在将这部分人算入中国传教团中,再加上另一个在澳门等待合适入境时机已多年的,总共35人。

至于在中国内地的传教士们,大部分曾居住于和正居住在浙江(ChěKia)省的省城杭州(Hacheū)。我们的弥额而(Miguel)进士①即杨廷筠(1562—1627),字仲坚,号淇园,又号弥格子,杭州仁和人,万历二十年(1592)进士,1611年领洗入教。历任苏松巡按御史、直隶巡按御史、江西按察使司副使、河南按察使司副使、湖广按察使司副使,天启三年(1623)升任光禄寺少卿,四年改顺天府府丞。关于杨廷筠,最重要的研究仍是钟鸣旦:《杨廷筠:明末天主教儒者》。在以权力和能力庇护着它,正如天主安排天使长(Arcanjo)弥额而(São Miguel)②米迦勒或弥额而(Michael 或Míchaël)是《圣经》中提到的一个天使的名字,神所指定的伊甸园守护者,也是唯一提到的具有天使长头衔的灵体。米迦勒这个名字的意思是“谁似天主”。《圣经》的记载显示,与撒旦的七日战争中,米迦勒奋力维护天主的统治权,对抗天主的仇敌。为所有遭遇战事之教会的保护者、守护者一样,又派与弥额而同名的杨廷筠来守卫这片特殊的教区。他与我们的敌人(沈㴶)来自同一个故乡,天主使他在敌人面前有许多勇气和力量。杨廷筠清楚沈㴶知道他,也很清楚沈㴶知道他在以某种方式违抗皇帝的命令。尽管如此,我们在他家里,他不仅不害怕,而且还很高兴。每次见到我们,或与我们交谈,他都喜不自胜。他不厌倦地感谢天主赐他财富以及便利条件,使他可以在家中款待那些正在光荣地被追捕的人。因为现在事态平静、行事方便,所以神父们想恢复一些宗教活动,以履行圣职。而教友们也有更多的时间,比以往更加从容地聚会,这是其宗教热情和虔诚使然。杨廷筠同样也招待他们,鼓励他们要隆重地做这一切,在他家里,不必害怕。

杨廷筠的家就像是一个堡垒,我们不时从这里出击,去捕获灵魂的猎物,而我们共同的敌人在专横地控制着灵魂。从这出发,我们去往上海传教,这是徐光启进士的老家,他也正在该省;还有一些传教士从这里去了广东、河南、陕西、湖广诸省;去了北京、南京两都,北直隶、南直隶两省;最后,几乎目前我们做的所有事都与该住院有关,因为分布在其他地方的神父们几乎都是从这里出去的。只有位于江西的住院神父们除外,因为他们从未离开那片牧地,一直陪伴着在恐惧与折磨中的教友。

由上述可见,能见到的果实比可期的多,然而,不可就此知足。我们正在谋划多种方案,以期复得原有自由,甚或更大自由。对此,我们从未失掉希望,倘若我主(如我们所愿的)助力于我们正谋划的几种方式:

所谋之一,礼物。是我们的特派员带回来的,在澳门已有几件,可进献给皇帝。

所谋之二,历算。③利玛窦在韶州期间,与刚刚辞去南京礼部尚书之职的王弘诲建立了联系,王希望带利玛窦进京修历,因为这有可能为他出任北京礼部尚书有利,这是最早的关于传教士参与修历的记载。从该年信中提出的三个谋划来看,都是利玛窦时代的老方法。利玛窦于1610年去世后,中国传教团中有一股希望像在印度一样走上街头大张旗鼓的传教的冲动,并在实践中有所体现,萧若瑟就认为南京教难的起因与传教方式的张扬有关,在南京城建造“洋式大堂……壮丽宏敞,顶上高竖白玉十字架,阖城望见……大惹僧徒嫉妒”(萧若瑟:《天主教传行中国考》,《民国丛书》第一编11,上海:上海书店出版社,1989年,第154页),而利玛窦对中国福传事业尚处在最初级的阶段有更清醒的认识,在肇庆、韶州、南昌建立的住院都很简陋,“在初始阶段我们还不打算建立教堂或祈祷厅,有一个用以讨论问题的房间就够了”(邓恩(George H.Dunne)著,余三乐、石蓉译:《一代巨人:明末耶稣会士在中国的故事》,北京:社会科学文献出版社,2014年,第38—39页)。与此同时,整个17世纪初,被大大夸张的中国传教成就的消息经过马尼拉传到了欧洲,认为中国福传事业已经到了总攻阶段,传教士们写回欧洲的信中要不时地纠正欧洲的这种认识偏差。南京教案之后,传教士们痛定思痛,总结出的这三点谋划,既可视为对利玛窦路线的重新确认,又可视为对中国传教事业初级阶段的再次强调,本年信开篇部分就提出了“也使我们承认,我们对传教团没有那么高的要求”,礼物、历算、群书,这三个谋划的实质是适应策略。我们已备可用之书、仪器,量之充足可使我们承担中国修历工程或类似项目,现在仅缺这样一个时机而无法施展。

所谋之三,群书。得益于我们史上最大的藏书量,无论是在中国内地,还是澳门,我们有很多人致力于此。④早在肇庆开教时期,“为了向众多的来访者介绍西方文化,利玛窦和罗明坚经常展示他们所收集的各种书籍。尽管其规模并不大,但它是在中国第一个展示欧洲的图书馆雏形。贯穿利玛窦在中国的整个生涯,他一直在写给欧洲的书信中要求寄来更多的书籍”(《一代巨人:明末耶稣会士在中国的故事》,第17—18页)。可见,使用书籍作为传教工具,是从利玛窦就开启的。这次,金尼阁从欧洲带入中国的图书有7000余部,故此处称“史上最大的藏书量”。中国人对学习投入很大,极为亲近文字,书是我们现在所能抓到的最好的布道工具,精通于教义的教徒总向我们建议,通过书籍宣扬圣律。①1630年年信中指出这个建议的提出者和践行者是李之藻。

我们对这第三个方法很有信心,因为它不受制于神父们的隐遁,也不受制于其他的障碍。而我们现在使用前两种方法的话,会有这些问题,因为鞑靼人的战争使所有人陷入忙碌之中,包括皇帝本人,使他没有闲暇谈论其他事。

中国基督徒概况

还是像上文一样打比方,教会所受之迫害可比附为暴风骤雨,危险、磨难自比顺风顺水之时多许多;初期教会(primitivaigreja)时代的先贤们,可比之于圣人或殉教者,他们极少上岸避风,在他们的大时代中收获累累硕果。天主现在就是这么做的,他为今年带来的受洗者比在和平年份通常带来的还多,在我们的不同传教点受洗的有267人,还有一些人因为各种原因暂时推迟了受洗,下文我们在分述各住院情况时将会讲到。

今年走访不同省份的传教活动也更频繁,因为往年传教士的人数仅够应付我们当时有的五座住院,尽管有些教徒和异教徒请求我们过去,我们也不能去开展新的巡回传教工作,而且那时我们也没有明显的住房短缺问题。但是现在,因为教难缘故,我们被从这些住院中赶出来,被迫压缩和集中在杭州住院,这超出了我们能够舒适地居住的限度。当一些省在召唤、邀请我们时,我们便利用这样的良机,奉献出了自己,我们中的一些人就前往那些省份,并带着为天主服务的荣耀收获了巨大的灵魂果实。这些情况,在分述各住地时,我们也将提到。

但是,我们的隐遁生活持续之短长,在很大程度上取决于敌人②指时任南京礼部侍郎沈㴶(?—1624),1616年沈㴶连上三份《参远夷疏》,掀起晚明首次大规模教案。沈㴶,字铭镇,浙江乌程人,万历二十年(1592)进士,与杨廷筠为同年。张廷玉《明史》卷二百一八列传第一〇六有《沈㴶传》云:“累官南京礼部侍郎,掌部事。西洋人利玛窦入贡,因居南京,与其徒王丰肃等倡天主教,士大夫多宗之。㴶奏:‘陪京都会,不宜令异教处此。’识者韪其言。然㴶素乏时誉,与大学士从哲同里闬,相善也。神宗末,从哲独当国,请补格臣,诏会推。亓诗教等缘从哲意,摈何宗彦、刘一燝辈,独以㴶及史继偕名上。帝遂用之。或曰由从哲荐也。疏未发,明年,神宗崩,光宗立,乃召㴶为礼部尚书兼东阁大学士。未至,光宗复崩。天启元年六月,㴶始至。”这段记载对我们理解年信中接下来的内容甚有帮助,故不厌语繁而录于此。之臧否。我知道尊父、神父们及众教友迫切想知道我们的对手的情况,我就简短介绍一下:

官员考核时间到了,③万历四十五年(1617)三月,吏部尚书郑继之与署都察院尚书李志主持“丁巳京察”。该考核根据官员的才干,来定夺其升迁、留任、免职失位和辞退归乡。他满怀希望地进京,期待立即会晋升为阁老(cǒlaò),阁老是该国皇帝之下的最高官阶。他自认为,把携新异教义、《圣经》而来并将侵蚀这个国家的外国传教士拒之国门之外,在这件事上自己对国家可谓居功甚伟。为了其晋升阁老这个目的,据说朝廷上下流传着一份奏疏,对其驱逐我们之为,褒之谀之,建议皇帝擢其入阁,与该奏疏一道进呈的,还有其他褒奖建议。但是,皇帝未做回答,命他回南京续原职。这使他很沮丧,因为官员不一直往上走,就类似于一种耻辱。按照惯例,官员回去后,会留一个人在其先前离开的职位上,而自己则返回老家;如果不这样做,就不是有脸面的人。因为我们这位“朋友”,不是那种肯拒绝声誉的人,而是沽名钓誉之徒,这些事使他觉得别盯这么紧,不要像现在这样冒险,不能急功近利。或者是他还想留在位子上发号施令,或者是他觉得返回原职,会更容易成为阁老,抑或出于其他考虑,总之最后他接受了留任原职,只是仍然未赴南京,而是回老家去了,就是我们所处的杭州府。

还好在他未出京时,一名国家的监察官(一名要员,将其告诫性的意见以奏疏的形式提出是其职责所在)④即礼科给事中亓诗教。将一份奏疏上给皇帝,指出了被提名的阁老人选的种种不足,尽管没有点出任何人的名字,可是,因为此人的缺点不是一般人的缺点,且也不是什么秘密,(众人)已经确知所指何人。奏疏又言,在那些候选人中有一个人,既有曾干过一番事业的名头,又在谋求那个新位,是一个有功于国家的人选,因此他想推荐此人。所有人都认为,他是受我们的敌人之托才向皇帝这么举荐的。这个罪可不轻,显而易见,这样会把官位授予那些不相称之人,仅仅是因为他们来跑官要官。

但相较于后来发生的事,这只是一桩小事。在后来的事中,天意殊见,以护吾等,就在我们没想到时。

事情是这样的,当我们在北京遭受打击时,我们寻找一切可托付之力上疏于皇帝,以求自辩;可是,对手以羞辱的方式关上了所有的大门,致使我们欲诉无门,直到我们将被强行驱离,于是我们就将陈情信放在所经过的衙门之外,这是失利者、失庇者最后的办法。管理外国人事务的礼部收了这篇陈情书。①这份陈情书即庞迪我、熊三拔《奏疏》,见钟鸣旦、杜鼎克、黄一农、祝平一等编:《徐家汇藏书楼明清天主教文献》第一册,据汇堂石室藏本影印,第71—139页。

在礼部中有一名我们的敌人(就是我们提到的这个已离开北京的敌人沈㴶)的敌人,此人看到了这篇陈情书,觉得此文说了很多可以中伤他的敌人的话(因为文中既解释了我们的无辜,还有我们所检举的敌人的可恶、可憎),遂决定将此文转呈皇帝。这种做法与其说是帮助我们,不如说是加害他人。而事实上,确实于我有利,于其不利,天主就这样利用了“恶”,转祸为福。因为我们已经一无所有,失去一切,将被扔出这个国度,所以我们在奏疏里向皇帝和盘托出我们的意图、宗旨以及我们圣教的主要职守;这番大胆宣言之后,我们又依次回应了众人对我们的诽谤、误解,包括在皇帝面前对我们的控告。在奏疏中,我们陈述了澳门居民、商人是什么人,我们与他们的交往和对他们的认识;我们从事的事与职业全然不同于他们,尽管大家有同一本《圣经》,侍奉和崇拜同一个天主;还讲到了当初我们怎样持有重要官员的许可而进入中国;当前我们在中国有多少人,一一列其姓名;我们拥有几处住院和居住地;尽管我们不想全说出来,尤其是在这个时候,我们被勒令驱逐出境,他们就将顺藤摸瓜知道我们有多少人,并知道到哪里去找我们,但是,我们这样做是迫于情势所需,因为敌人在呈给皇帝的反对我们的奏疏中,含糊其辞,让人揣测我们在中国有多得多的人,以便引起恐慌。其目的是当所有人对我们乃至对教徒做出颠倒事实的判断,认为我们藏匿了更多人时,他们就可以对我们下逐客令了。

我们担心这份陈情书起到的作用是将我们撵出去,但天主适时介入,使得我们现在更安全了,教徒的顾虑也少了,因为通过那种方式,我们有多少人大家都知道了,只要在两京的四个(神父)②《明会要》卷八十《外藩》四:“帝纳其(沈㴶)言,至十二月令丰肃及庞迪我等俱遣赴广东,听还本国,命下,久之迁延不行。”离开,皇帝就满意了,实际上(正如教徒所言)是批准或默许了其余的人留下。在这个“本”(Pueǹ)出来后,杨廷筠很振奋,公开说他家里有多少人,还将有多少人,因为皇帝知道我们在中国有多少人,允许我们留下,不赶我们走了。

该“本”是以庞迪我神父的名义发出的,在他离京之时发出,因为沈(Xiǹ)③即沈㴶。(就是参奏我们的人)的敌人不想暴露自己,就安排得好像是由这位神父寄出的一样。该文也以庞迪我的名字传布中国,整个京师都很吃惊,不解为何神父仍在京师,因为据他们所知庞迪我已过广东,正在澳门,不知他怎样得以又返回来。负责此事的官员立即致信广东官员,责成他们来趟澳门,调查被皇帝驱逐的人是不是都在这里了,尤其是庞迪我神父,他是不是再次进入中国,或者他是从哪里寄出那封陈情信的,以及谁带信的,还有为什么我们没有遵照皇帝的命令,返回自己的国家。在这些问题被全部调查完后,广东官员发现庞迪我神父已过世,其余人等都在(澳门)这里。于是广东官员回答北京官员,说那封陈情信不是从澳门发出的,而是发自京师,发信的人就在那里,只要做个调查,很快就会知道;而庞迪我神父已身故,其余的人实际上已登船离港,正如那些官员立即就奏明的,但是,因为在途中遭遇暴雨、逆风,被迫返港。④此或为应付中国官方调查的搪塞之语。南京教案中被驱逐的四位传教士到澳门后,本就没有返回欧洲本国的打算,而是暂住澳门,等待重返内地传教的机会。这些工作完成之后,广东官员没有再来澳门谈起这个话题。

——评斯莫尔哲夫斯基《在华耶稣会士记述》