论互联网用户消费者权益之保护

李小明,任宇馨

(湖南大学 法学院,湖南 长沙 410082)

论互联网用户消费者权益之保护

李小明,任宇馨

(湖南大学 法学院,湖南 长沙 410082)

根据互联网与传统市场的关系,互联网市场划分为互联网基础市场和互联网交易市场。互联网特性使互联网服务商和经营者具有自然垄断性并损害广大不特定消费者的权益。互联网消费者合法权益的保护在现行私法制度下存在局限,应当依靠公法制度特别是完善反垄断立法来实现对消费者权益的保护。应当建立独立统一权威的反垄断执法机构、实施举证责任倒置、加大法律责任及并建立公益诉讼制度实现对互联网消费者权益的法律保护。

互联网;消费者权益;反垄断法;公益诉讼

一 问题的提出

随着信息技术的发展,互联网已经成为人们日常生活的必要方式。2010年爆发的“3Q大战”引发了各界对互联网交易的高度关注。腾讯QQ的商业模式是“免费+增值”,从基于QQ账号的免费即时通信,扩展到网游、财付通、网络购物、社区空间等盈利功能,因而QQ账户成为人们产生强烈依赖的通信工具。奇虎360称QQ未经用户许可扫描终端电脑硬盘,窃取个人信息和数据,发布“扣扣保镖”,目的在于保护QQ账户及相关个人信息。由于该软件将劫持QQ安全模块,屏蔽掉作为腾讯主要收入来源的浮层广告、禁锢QQ附属功能,腾讯对此做出“一个艰难的决定”,切断QQ和360的兼容模式,要求用户在QQ和360之间二选一。腾讯的决定随即引发了其与360的网络大战,并损害到了广大QQ用户。在这场大战中,两家互联网企业仅考虑自身利益,而不顾及软件消费者的权益,因而引发广大QQ用户的声讨,要求相关部门对企业作出处罚。

正如上述3Q大战,在现行的法律制度下,互联网交易这种新方式令消费者的权益保护受到了极大的挑战。由于互联网的特点,互联网企业提供商品和服务是跨时空、跨地域的,任一互联网企业可能都拥有广大的不特定的消费者群体,而这些消费者被互联网企业锁定或绑定,使得他们很大程度上在消费竞争中不会轻易放弃已经长期接受服务关系的互联网企业。互联网企业的任何不公平的交易行为随时都有可能损害消费者的权益,而一旦产生损害行为,面对自己有依赖性的强大的互联网企业,消费者往往处于弱势地位,也因他们人数众多,地域广泛,导致他们难以维权、维权乏力、甚或放弃维权而忍气吞声。因此,在互联网背景下,消费者权益维护和保障与传统市场相比有何不同?应当如何构建和完善互联网市场消费者权益的保障制度?这是当今互联网时代我们不得不思考的重要问题。本文试对我国消费者在互联网交易中面临的权益侵害和保护问题进行分析,以期对我国消费者权益保障制度的完善有所裨益。

二 互联网用户消费者侵权行为分析

(一 )互联网用户消费者侵权行为及其发展

研究互联网消费者权益的保护问题,有必要首先了解互联网技术及其形成的市场。根据消费者在互联网上接受商品或服务的市场来源,结合现有的研究,笔者将互联网市场划分为两大类:一类是互联网基础市场,另一类是互联网交易市场。互联网基础市场包括底层的关键信息基础设施、中间层的平台构建和应用层的信息服务。*世面网络空间区分为底层的关键信息基础设施、中间层的互联网服务提供商与应用层的互联网信息三个层面。参见周汉华.论互联网法[J].中国法学,2015,(3):20-37.从网络技术架构而言,通常将互联网区分为最底层的物理层,中间层的逻辑层或代码层以及顶层的内容层。参见(美)劳伦斯·莱斯格.思想的未来:网络时代公共知识领域的警示喻言[M].李旭译.北京:中信出版社,2004.23.据此,笔者将互联网基础市场进一步划分为接入服务市场、平台服务市场*平台市场是建立在海量端点和通用介质基础上的交互空间,它通过一定的规则和机制促进海量端点之间的协作与交互.谷虹.信息平台论——三网融合背景下信息平台的构建、运营、竞争与规制研究[M].北京:清华大学出版社,2012.62.和信息服务市场。互联网接入市场由互联网接入服务商通过XDXL、HFC等方式提供网络联线,完成IP地址分配、解析、路由等工作,[1](P191-197)我国的互联网接入服务商主要有电信、联通、网通等。互联网平台市场是由互联网平台服务商负责构建的类似于电子布告牌、网络硬盘的中间层,包括为消费者提供信息交流及存储的平台和提供信息检索的平台,前者主要指BBS、视频分享网站等,后者主要有搜索引擎等。互联网信息服务市场是由具有网络信息服务许可证和营业执照的人(网站)选择、编辑加工自己或他人的信息后,通过互联网发送到用户端,供公众浏览、阅读、使用或下载的市场,例如新浪、凤凰等门户网站。除互联网接入服务商以外,几乎所有的服务商都发挥着免费为消费者传递、发布和储存信息的功能。互联网交易市场是指经营者借助于互联网基础市场为消费者购买商品或接受服务而建立的网络平台市场。这个市场与传统市场类似,区别仅在于交易平台借助了互联网技术。互联网上消费者遭受侵权,基本上来源于以上两类市场的互联网服务商和互联网经营者。

互联网基础市场的规模近年来不断扩大,*截至2014年12月,我国网站总量为364.7万个,互联网接入服务商有1068家,网民数量达6.49亿,互联网普及率达到47.9%。参见中国互联网络信息中心《第35次中国互联网络发展状况统计报告》。信息化的迅猛发展带来的网络安全威胁等伴生性问题严重损害到消费者的权益,*2014年,国家互联网应急中心通报的漏洞事件共9068起,其中涉及基础电信企业的漏洞事件有1578起,均是2013年的3倍,严重威胁了消费者的权益.参见《2014年中国互联网网络安全态势报告》。而在该市场消费者遭遇的侵权行为例如窃取消费者信息、分布式反射型攻击、*分布式反射型攻击是指黑客不直接攻击目标,而利用互联网的网络服务协议和开放服务器,伪造被攻击目标地址向开放服务器发起请求包,服务器向攻击目标反馈应答包,间接发起攻击,这类攻击依托于木马僵尸网络.植入恶意代码、攻击域名解析服务器等多与服务商提供的软硬件资产相关。消费者在该市场上最容易遇到的安全问题有浏览网页、即时通信和下载软件,其安全问题发生的比例均在10%以上,[2]受到的威胁包括欺诈或诱骗信息、假冒网站、诈骗网站、网页附带病毒或木马、个人信息泄露、账号或密码被盗等。中国互联网信息中心对互联网安全事件的调查证实,电脑或手机中病毒或木马、账号或密码被盗、网络消费欺诈是互联网服务商侵害消费者权益的主要手段。例如,腾讯公司和奇虎360公司均为提供平台接口功能的互联网服务商,*3Q之争是典型的平台之争.其体现出的特点是双方争夺的不是特定产品市场中的市场份额或者客户,而是各自平台所有产品组合整体的客户端基础。参见张江莉.互联网平台竞争与反垄断规制——以3Q反垄断诉讼为视角[J].中外法学,2015,27(1):264-279.两公司2010年爆发诉争就涉及软件产品QQ通讯工具及挂载“QQ保镖”服务,它们要么强制剥夺消费者的选择权,要么涉嫌盗取消费者的个人信息,引发了消费者的严重不满。结合相关研究分析,笔者认为,互联网基础市场中侵犯消费者权益的行为可以归为八大类:剥夺用户选择权、偷窥隐私、强行入室篡改、盘踞电脑诱导卸载、恐吓消费者、欺骗消费者、强买强卖和诱骗安装。

互联网交易市场同样颇具规模。*截至2014年12月,我国网络购物用户规模达3.61亿,较2013年增长19.7%。参见中国互联网络信息中心《第35次中国互联网络发展状况统计报告》。2014年,我国企业和消费者之间( Business to Consumer,简称B2C)网络交易额达12 882亿元,个人和个人之间 ( Consumer to Consumer,简称C2C) 网络交易额之和达28 145亿元。在互联网交易量迅速提高的同时,互联网消费纠纷形式和数量逐渐增多。“中国电子商务投诉与维权公共服务平台”统计数据显示,2014年通过在线递交、电话、邮件、即时通讯等多种形式,平台接到的全国各地的电子商务投诉较2013年同比增长3.32%,累计逾10万起。报告通过对淘宝/天猫、腾讯电商、京东、苏宁易购、亚马逊中国、当当网、1号店、唯品会、聚美优品、国美在线等数百家主流电商的全年监测发现:退换货物、退款问题、网络售假、质量问题、虚假促销、发货迟缓、信息泄露、网络诈骗、售后服务、订单取消已成为2014年互联网用户网络购物的十大诟病问题,如下图示。

图1 2014年度网络零售十大热点投诉问题

(二)互联网用户消费者侵权行为的特点及其分类

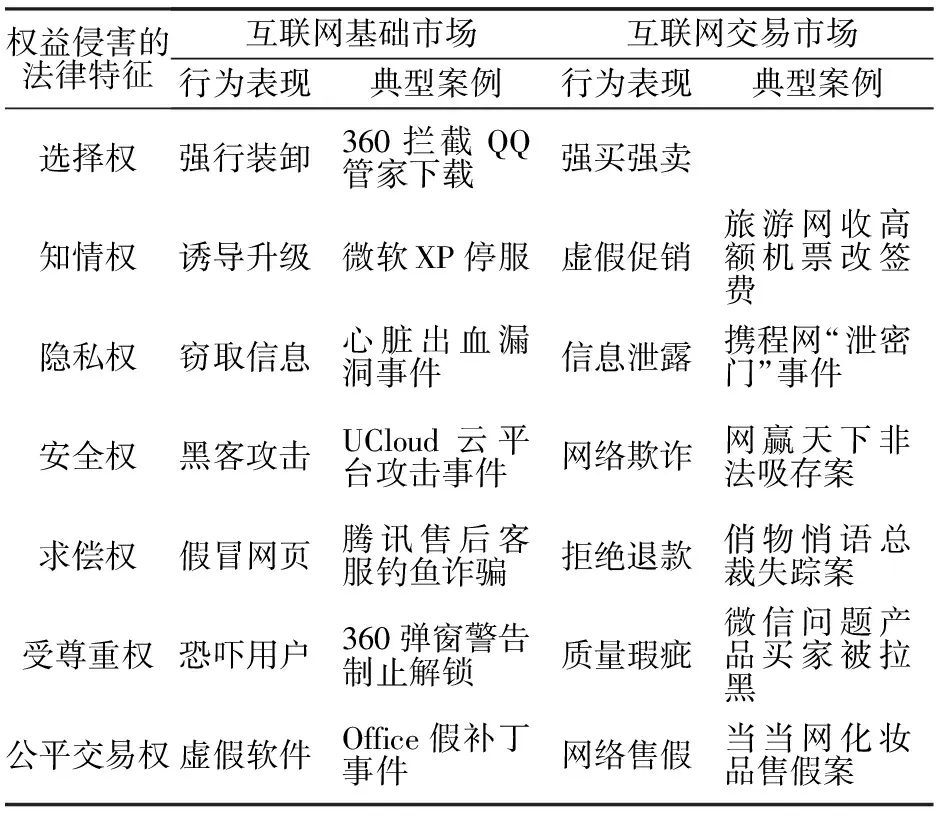

以上可见,互联网消费者侵权行为贯穿于互联网基础市场和交易市场之中。根据国家计算机网络

应急技术处理协调中心于2015年4月发布《2014年互联网网络安全态势报告》分析的基础网络存在的漏洞,中国电子商务研究中心2015年3月发布《2014年中国电子商务用户体验与监测报告》列举的2014年十大电子商务投诉案例,[3]中国新闻网公布的2014年互联网十大安全事件,综合前述分析,笔者绘制了互联网消费者权益侵权行为现象归类分析表。通过对比分析,笔者认为,尽管在这两类市场中侵权行为的表现不尽相同,但他们所侵害权益的法律特征是相同的,即消费者的选择权、知情权、隐私权、安全权、受尊重权、公平交易权和依法求偿权。见下表:

表1 互联网消费者权益侵权行为现象归类分析

进一步分析还发现,互联网基础市场多采用免费加增值的运营模式,即通过为用户提供免费的基础服务来吸引锁定大批用户后,再通过广告等增值方式收费盈利;而互联网经营者则主要利用互联网服务商搭建网络平台,将商品或服务推销给消费者。互联网市场的侵权行为,特别是互联网基础市场与传统市场的侵权行为相比有着明显的区别:被侵权消费者的不特定性和跨地域性、维权的困难性、侵权互联网技术的复杂性和隐蔽性。这种区别源于互联网以下特性:其一是网络正外部性,即互联网消费者从某种网络产品中获得的利益随着该产品消费者规模的扩大而不断增加;[4](P28-29)其二是消费者锁定性,即消费者对正在使用的互联网产品产生依赖性,新产品吸引消费者的难度大为增加;其三是虚拟性,即消费者并不直接接触商品,而是通过经营者披露的信息了解商品,包括形状、样式、功能及特性;其四是跨地域性,即互联网技术打破空间界限形成一个跨越国界的网络市场,消费者分布世界各地;其五是交易双方地位不对等,即消费者和经营者在经济实力、获取交易信息、寻求救济等方面的地位不对称。

正是上述区别导致互联网的侵权行为方式隐蔽多样,消费者地域分布广泛且不特定,侵权行为难以识别也防不胜防。这些无疑使互联网上消费者权益的保护与传统市场产生显著的不同,这种不同迫使我们不得不去思考立法和执法思维上的改变。

三 互联网用户消费者权益保护现状分析

(一)从私法层面看互联网用户消费者权益之保护

1.互联网用户消费者权益保护的私法制度

从私法上看,我国消费者权益保护已建立以《民法通则》、《侵权责任法》和《合同法》为基础,以《消费者权益保护法》、《反不正当竞争法》和《产品质量法》为核心的制度体系。应当说,这些立法都是针对传统市场的立法,也完全实现了对单个或者特定消费者权益的保护。进入互联网时代,尽管《消费者权益保护法》、《侵权责任法》针对互联网作出了修订,但仍在于完善对特定消费者权益的保护,而不是对广大或不特定消费者的保护。例如,在2014年5月实施的《消费者权益保护法》中,第二十五条、第二十八条、第二十九条和第四十四条分别赋予了互联网消费者后悔权、知情权、个人信息受保护权和求偿权等权利,规定了网络交易平台的先行赔付责任和互联网经营者的连带责任。《侵权责任法》的第三十六条规定了网络服务商若本可以通过积极方式制止侵权结果的发生或扩大,但是没有采取措施的,应当承担帮助责任;主动实施加害行为的,应当承担侵权责任。[5](P22-30)因此,应当看到,当前的私法体系对消费者权益的保护是难以适应互联网时代广大消费者权益遭受侵害亟待保护的局面的。

2.对互联网用户消费者权益保护私法制度的评析

虽然私法制度确立了对互联网消费者权益的保护,但依然存在着局限性。自治是私法的核心,是私法赖以发挥法律效应的根基。私法自治原则的执行需要两个前提:其一,民事主体具有平等性和互换性;其二,市场经济处于完全竞争状态。显然,这两个前提在实践中均不可能完全成立,在互联网交易市场尤其如此。互联网经营者与消费者所掌握的交易信息不对称导致二者地位不平等,各自交易角色也不能互换;在互联网基础市场,无论是互联网接入还是平台的建构都要求专业技能,普通消费者显然是不具备这些知识,故此二者显然不具有平等性和互换性。

另外,经济学家早已论证完全竞争市场是一种假定的极端模式。*美国经济学家张伯伦和英国经济学家罗宾逊认为完全竞争是极端情况,根据产品差别概念提出了垄断竞争的市场模式,并在其成因比较、均衡条件、福利效应等方面运用边际分析方法完成了微观经济革命.完全竞争有两个基本标准:一是任何市场主体都拥有对其决策产生影响的所有信息;二是市场中存在足够数量的买方和卖方,以至于任意一方都不能影响市场价格。基于互联网特性所致经营者与消费者的不对等性,竞争势必带来垄断或者垄断因素且必有一方无法实现最优选择,处于有利地位的垄断者必定会强制性地发挥优势以实现利益最大化从而损及整个市场消费者的利益而不仅仅是单个的消费者,这就造成了对单一和整体消费者权益保护的割裂。因此,从理论上来说,我们仅用私法保护互联网消费者的权益是远远不够的。

(二)从公法层面上看互联网用户消费者权益保护

1.互联网用户消费者权益保护的公法制度

从公法上看,保护消费者权益的立法主要有《反垄断法》,《反垄断法》涉及消费者权益的法条规定有第一条,第七条,第十五条,第二十七条,第五十条。《反垄断法》本身即是一部具有极强的公法属性的立法,[6](P111-116)该法第一条将保护消费者权益规定于立法宗旨之中,第七条规定专卖专营的经营者不得侵犯消费者权益;第十五条规定了涉及消费者利益而得以豁免的垄断协议情形,第二十七条规定审查经营者集中必须考虑的对消费者的影响;第三十八条规定消费者针对垄断行为的举报权;第五十条规定了消费者的赔偿请求权。这里既有保护特定消费者权益的法条,也有保护广大消费者权益的法条。可见,《反垄断法》在保护消费者权益领域涉及消费者权益的各个方面,其立法已自成体系了。最高人民法院也于2012年6月出台司法解释《关于审理因垄断行为引发的民事纠纷案件应用法律若干问题的规定》,在一定程度上减轻了消费者的举证责任。此外,全国人大常委2004年8月表决通过《电子签名法》明确了电子认证服务的市场准入制度;国务院2000年9月公布实施的《互联网信息服务管理办法》规定了互联网信息服务商的准入、服务内容;国家工商总局2014年2月公布的《网络交易管理办法》规定了消费者享有网购后悔权等。可以说,上述法律法规从公法层面构建了消费者权益保护的制度体系。

2.对互联网用户消费者权益保护公法制度的评析

与私法制度相比,公法制度具有优越性。首先,公法以社会公共利益为本位。反垄断法以经济主体的利己性和利他性作为共同人性基础发挥双重作用:既肯定人们追求自身利益,又规制侵害他人或社会公共利益的利己行为。互联网消费者侵权行为的损害效果是层层递进的。经营者一次侵权行为的危害止于对个体利益的侵害,如果将其作为一类经济行为看待,其危害扩大至市场经济的秩序;如果将其作为人类行为的一种,其危害就深入到整个社会的道德体系中,并且远远超过对个别消费者利益的损害,[7](P59-63)因此需要公法规制。其次,公法基于国家意志,采用强制性规范或禁止性规范等他律机制规范交易行为。反垄断法基本制度设计与私法有着本质区别:反垄断法的执法机关以公共利益代表者的身份行使公权力,更加具有威慑性;反垄断法严格限制合同自由,衡量标准即为是否有损于市场有效竞争、消费者福利;公法具有导向功能,反垄断法从整体经济秩序出发,保护大多数不特定群体的利益,运用经济政策和经济杠杆限制、禁止和积极引导竞争,保障消费者的合法权益。

然而,公法制度对传统市场中消费者权益的保护发挥了重要作用,但在互联网时代,现行立法的滞后及欠缺针对性和碎片化问题严重影响了规范的法律效力和可执行性,消费者权益保护出现脱臼。以3Q大战为例,“3Q二选一”的实质是拒绝进入平台接口侵害了消费者的自主选择权,从而引起消费者和媒体指责腾讯滥用行业垄断地位。[8]但是,由于反垄断法在互联网领域的滞后性,在奇虎360诉腾讯QQ垄断案件中,腾讯一审和终审均未被判具有市场支配地位;工信部因立法缺失的原因在两公司爆发诉讼前进行的行政干预也只是各打五十大板的批评措施,而在腾讯诉奇虎不正当竞争案件中,无论判决结果如何,受损的广大消费者权益最终也未得到实质性的维护。而事实上,两公司在各自市场上因为对广大消费者的锁定效应均应被认定为具有支配地位而被反垄断执法,从而使消费者的权益得以保护。由此可见,由于互联网的原因,反垄断法最终未实质性地介入3Q事件,无论是单个的还是广泛的消费者,在此次事件中的权益损害均未得到任何弥补,是可谓保护消费者权益的现行公法制度显然存在不足。

四 互联网用户消费者权益反垄断法保护的法理分析

(一)互联网经济的特性及其对反垄断法的需要

互联网基础市场和交易市场都具有自然垄断的特征。经济学家鲍莫尔根据成本“次可加性”,*成本次可加性:在产量区间内的任一产出水平上处处都存在着平均成本递减的情况,其成本函数具有严格的弱增性或劣加性。成本次可加性还可以通过成本函数来表达。如果对任意的产出向量y1,y2,…,yk,0 互联网经济的自然垄断性提醒我们:第一,垄断状态将长期存在。当某个互联网企业占据较高的市场份额后,市场外的待竟者很难突破由该企业长时间获取的巨额利润和新产品研发的高额成本所形成的市场壁垒,更不用说改变原有垄断状态、激发市场活力了;第二,消费者利益和公共利益将受到损害。一旦垄断企业受经济利益的驱使,采取限制、排斥市场竞争的行为,将直接波及到消费者,而互联网消费者数量众多且分布在世界各地,所以垄断行为势必影响公共利益。基于这两点危害,政府应当制定相应的产业规制政策,且应当首选反垄断规制。经济规制主张产品定价控制,技术规制主张产品标准控制,显然信息产品既不会以垄断价格定价,也不可能置于国家统一的技术标准之下,所以这两种规制方式都不妥当。而反垄断规制主张竞争行为控制,能够在保护竞争的同时刺激技术创新、实现消费者福利最大化。因此,通过反垄断政策管制互联网经济,是符合其自然垄断性、维护互联网产业健康发展的明智选择。 (二)反垄断法对市场公平竞争的保护 法律对竞争的保护源自于竞争的重要性和市场调节的局限性。竞争促进优胜劣汰,鞭策着互联网服务商和经营者不断更新技术、提高生产工艺和劳动熟练程度,优化资源配置,给消费者带来实惠;竞争能够帮助人们预测交易可能性,给社会经济生活带来安全感,保障社会公共利益,因此维护市场竞争秩序具有重大意义。毋庸置疑,市场调节可以发挥一定的作用,但是互联网服务商和经营者不可能完全掌握社会各方面的信息,无法控制经济变化的总趋势,只能在事后作出经营决策,而法律作为宏观调控的重要手段,可以克服市场调节的盲目性和滞后性,所以法律应当维护市场竞争。 反垄断法的立场是鼓励市场主体在公平的舞台上竞争、维持竞争性价格和增强消费者的选择,体现为不以特定的互联网服务商或经营者受到损害作为断定是否构成垄断行为的标准,而是从竞争机制的大局或整体进行判断。[10](P176)正如那句反垄断法格言:“反垄断法保护竞争,而不是保护竞争者。”[11](P48-53)在互联网竞争中,必然存在输家和赢家,只有当互联网竞争机制本身被破坏时,干预才是正当的。这是因为企业的规模并不必然阻碍市场竞争,产业结构更替是市场经济的必然过程,市场规制的任务是保证价格信息能够在消费者之间自由传播,资源能够从效率较低的企业转向效率较高的企业,法律的任务也就在于此。可以说,我国反垄断法保护市场竞争的精要在于使市场总是处于公平竞争状态。 (三)反垄断法对消费者权益的保护 消费者权益与经营者利益、社会公共利益息息相关,所以竞争法中的任何法律规范都应当是保护消费者权益的法律。[12](P29)市场经济是消费者需求导向型经济,消费者占有一定的主权,[13](P4-7)互联网经济尤其如此,消费者的评价对互联网企业的持续发展具有决定性作用。消费者如果预期某个产品会流行,该产品的销量将上升,新用户的不断增加使消费者心理得到满足,形成“马太效应”,相反,当互联网产品被认为“不流行”时,销量下降,消费者会逐步放弃购买和使用该产品,该产品最终将退出市场;另一方面,互联网垄断者凭借市场优势,限制竞争,通过影响价格使消费者福利向互联网服务商和经营者转移。从长远来看,如果通过利用或联合利用垄断力量来影响价格或限制产出数量使消费者福利状况恶化,那么消费者的福利损失将远远超过垄断者的得利从而造成社会福利净损失。因此,互联网行业的反垄断政策应当保护消费者福利,只有这样,才能刺激消费需求,增加互联网产品和服务的供给,实现国民经济持续增长的目标。 互联网公平竞争秩序和互联网消费者的利益都是反垄断法的目标,二者是相互促进、相互包含的关系。反对垄断行为,使经营者有平等进入市场参与竞争的机会,追求经济利益,这是市场充满竞争活力的体现;同时,在市场充分竞争的条件下,互联网企业创新技术,提高生产效率,提供优质的产品和服务,造福于消费者,提高社会福利水平。可以毫不夸张地说,反垄断法的终极目的即是保护消费者利益,而竞争是一种很好地为消费者利益服务的状态。 总之,反垄断法的公共价值不仅迎合了互联网经济特性,而且通过维护自由竞争经济,实现事业者之间的经济民主,自然地达到确保消费者利益( 商品和服务选择自由) 的地步。[15](P22-33) 为使互联网用户消费者权益能够在自由的市场竞争中得到更好的保障,笔者认为可从以下几方面着手进一步完善反垄断制度: (一)建立统一权威的执法机构 我国目前反垄断法双层架构和多头执法模式的设计,已产生管辖权冲突、责任推诿等问题,影响了执行效率。立法应当总结完善已有的执法经验,逐步改变决策与执法分离的双层体制,建立独立、统一、权威的反垄断执法机构。同时还应当考虑到,互联网的专业性和技术性使其不同于一般市场行为定性,必要时可以联合互联网行业主管部门授权设立反垄断执法分支机构,赋予特定执法机构能动性,变被动执法为主动执法,以提高执法效率。 (二)实行举证责任倒置及过错推定制度 在司法实践中,消费者至少需要就两个事实举证:第一,双方确实存在交易或买卖行为,第二,标的物存在瑕疵。然而,司法实践对电子证据的完整性和真实性要求极为严苛,大大地超出了普通消费者的举证能力范围;由于前述互联网的特性,在互联网基础市场及交易市场,消费者几乎无法举证证明互联网服务商及经营者的交易行为或标的物存有瑕疵;消费者也几乎难以证明标的物瑕疵是由互联网企业造成的,因为除了服务商和经营者参与交易外,还有物流配送方等许多参与者。对此,建议采取举证责任倒置及过错推定原则,即互联网企业面对消费者诉讼必须承担举证责任,且仅在能举证证明标的物无瑕疵的情况下不承担责任,否则推定其存在过错,应当承担责任。 (三)建立公益诉讼制度 公益诉讼早已具备了成熟的制度背景:《民事诉讼法》和《消费者权益保护法》均有相关规定,*《民事诉讼法》第55条规定:对污染环境、侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为,法律规定的机关和有关组织可以向人民法院提起诉讼。《消费者权益保护法》第47条规定:对侵害众多消费者合法权益的行为,中国消费者协会以及在省、自治区、直辖市设立的消费者协会,可以向人民法院提起诉讼。其中,“新消法”明确了消费者权益保护协会的诉讼主体地位。消协搭建了全国“网络3.15”维权平台,解决了因互联网交易的跨地域性所带来的困难,但是消费者个体力量薄弱、诉讼成本外部化转嫁能力差,平台的功能受到了限制。因此,笔者认为可以利用该平台,建立公益诉讼制度,对于同一互联网企业垄断违法行为造成的受害者较多、社会影响大、公共利益损失严重的案件,消费者可以请求消协提起诉讼,以解决消费者分散在不同地区、个体力量薄弱和不告不赔等难题;同时,相关部门应当适当引导公益诉讼,使代表人诉讼制度真正贯穿于互联网用户消费者权益保护之中。 (四)规范互联网服务商和经营者的法律责任 《反垄断法》规定“给他人造成损失的,依法承担民事责任”,包括停止侵害和赔偿损失。停止侵害是最直接的损害救济方式,赔偿损失多为补偿性单倍赔偿,即被告仅应承担原告因调查、制止垄断行为所支付的合理费用,极少涉及惩罚性赔偿。最适威慑理论认为违法成本过低等于激励其继续违法,执法的社会效率呈现负值。显然,单倍赔偿对实施垄断行为的互联网企业而言不具有威慑性,也不能激励消费者作为私人主体提起反垄断诉讼,监督市场行为。因此,建议借鉴美国《谢尔曼法》和《克莱顿法》确定的“实际损害的三倍赔偿”标准,以弥补消费者遭受的实际损失。只有这样才能有效威慑互联网垄断行为,才能真正保护广大消费者的合法权益,互联网反垄断才会有切实的效果。 通过对互联网基础市场和互联网交易市场中的互联网消费者侵权行为进行分析,发现互联网消费者权益的保护应当与传统市场有所不同,这迫使我们突破现有立法以适应互联网新经济的发展。私法和公法均在一定程度上规范了互联网企业的行为,但是公法以社会为本位、能保护广大不特定消费者的权益,所以更具有优越性。反垄断法不仅具有公法属性,而且符合互联网经济的自然垄断性,能够保护公平竞争秩序,实现经济自由,从而达到保护消费者权益的目的。因此,我国有必要基于互联网经济和互联网消费者侵权行为的特殊性,完善互联网的反垄断法律制度,建立统一、权威的执法机构,实施举证责任倒置、加大法律责任并建立公益诉讼制度以更好地保护互联网消费者的合法权益。 [1] 乔生.论网络服务商的侵权责任[J].西南民族大学学报(人文社科版),2004,(6):191-197. [2] 中国互联网络信息中心《第35次中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL].http://news.mydrivers.com/1/381/381898.htm. [3] 中国电子商务研究中心《2014年中国电子商务用户体验与投诉监测报告》[EB/OL].http://www.askci.com/chanye/2015/03/16/161517o7sg.shtml. [4] 蒋岩波.网络产业的反垄断政策研究[M].北京:中国社会科学出版社,2008. [5] 王洪,谢雪凯.网络服务商第三方责任之现代展开——立法演进、立法思想和理论基础[J].河北法学,2013,(7):22-30. [6] 李小明,王红伟.从反垄断法的公法性质论其立法修改及完善[J].财经理论与实践,2010,(168):111-116. [7] 徐士英.互联网行业竞争行为的法律适用[J].中国版权,2014,(3). [8] 杨菂.中国互联网市场反垄断的法经济学分析:以3Q大战为例[A].2012年度(第十届)中国法经济学论坛文集[C].重庆:东北财经大学产业与企业组织研究中心,2012. [9] 中国电子商务中心发布的《2014年度中国网络零售市场数据监测报告》[EB/OL].http://www.199it.com/archives/338598.html. [10] 孔祥俊.反垄断法原理[M].北京:中国法制出版社,2001. [11] 折喜芳.论我国反垄断法的价值目标[J].河北法学,2006,24(4). [12] 王晓晔.欧共体竞争法[M].北京:中国法制出版社,2001. [13] 尹世杰.关于当前保护消费者权益的几个问题[J].求索,2001,4(1):4-7. [14] 李飞.移动互联网时代下的定价方式研究[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2014,(6):92-94. [15] 刘继峰.反垄断法分析方法的建构及其运用[J].中国法学,2013,(13):20-33. On the Protection of Consumers' Rights and Interests of Internet Users LI Xiao-ming, REN Yu-xin (Law School, Hunan University,Changsha 410082, China) According to the relation between the Internet and traditional markets, the Internet market is divided into Internet infrastructure market and Internet trade market. Owing to the properties of Internet, Internet service providers and operators own a natural monopoly, harming the interests of unspecific consumers. Protection of Internet consumers' rights and interests will be inevitably constrained simply relying on the existing system of private law. So public law system, especially anti-monopoly law should be implemented to protect consumers' rights and interests. In China, an independent and authoritative anti-monopoly law enforcement agency should be established, and reversing of burden of proof, increasing legal responsibility and public interest litigation system should be practiced so as to realize a protection of consumers' rights and interests. Internet; consumer rights; anti-monopoly law; public interest litigation 2015-09-15 国家社科基金项目:互联网不公正交易行为反垄断问题研究(14BFX095) 李小明(1964—),男,湖南长沙人,湖南大学法学院教授,法学博士.研究方向:国际经济法,经济法. D922.29 A 1008—1763(2016)01—0150—07五 互联网用户消费者权益保护反垄断立法构想

六 结 论