经济学视野下最密切联系原则在我国的适用及反思*

田洪鋆

(吉林大学法学院,吉林 长春 130012)

经济学视野下最密切联系原则在我国的适用及反思*

田洪鋆

(吉林大学法学院,吉林 长春 130012)

作为对传统冲突规范的反思,最密切联系原则被很多国家接受。以我国为例,立法上,该原则逐渐渗透到除合同以外的其他领域;司法上,实践中有近三分之一的涉外案件通过最密切联系原则予以解决。当人们享受最密切联系原则带来的灵活与弹性时,也发现了该原则的缺陷和不足。经济学视角的独特性给最密切联系原则带来了意想不到而又富有新意的解读,甚至还得出了某些与主流观点不一致的结论,但其为我国最密切联系原则的适用提供了一种思考维度。

经济分析;成本收益;最密切联系原则;适用;反思

20世纪50年代,美国国际私法学界开始对传统冲突规范进行反思,一些审判实践也表现出了对机械、僵硬的传统冲突规范的回避态度。正是在这样的背景下,最密切联系原则应运而生并被写入美国第二次《冲突法重述》,暂时平息了这场关于“方法还是规则”的争论。此后,最密切联系原则在很短时间内风靡全球,获得了诸多国家的认可,我国也于1985年引入该原则。截至2010年《涉外民事关系法律适用法》颁布,我国共有10部相关法律出台。但值得注意的是,还有一些国家和地区没有接纳类似最密切联系原则的弹性方法。以美国为例,在美国第二次《冲突法重述》出台之后,仍然有14个州固守传统的冲突规则。当人们享受最密切联系原则带来的灵活、弹性以及对于个案公正的满足感时,却发现最密切联系原则的优点之中也隐藏着缺陷和不足。于是,最密切联系原则到底应该如何操作、适用于何种司法环境以及哪些领域等问题接踵而至,且至今没有形成一致的结论。

与此同时,经济学的研究方法慢慢向法学领域渗透,其视角的独特性往往能够给问题带来意想不到而又富有新意的解读。本文主要运用经济学最常用的分析方法——成本收益方法来解读最密切联系原则,并对中国的现行立法、司法进行反思,以期起到抛砖引玉的作用。

一、我国最密切联系原则适用现状

立法上,从1985年《涉外经济合同法》及其司法解释首次将最密切联系原则引入我国开始,1986年《民法通则》及1988年《民通意见》*《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见》。、1992年《海商法》、1995年《民用航空法》、1999年《合同法》及司法解释*2007年《最高人民法院关于审理涉外民事或商事合同纠纷案件法律适用若干问题的规定》。,到2010年《适用法》*《涉外民事关系法律适用法》。及其《司法解释一》*最高人民法院关于适用《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》若干问题的解释(一)。,我国一共出台了6部法律和4个司法解释。最密切联系原则被适用于合同、抚养、国籍、住所、营业所、多法域冲突等近十个领域法律冲突的解决。同时,《适用法》第2条规定:本法和其他法律对涉外民事关系法律适用没有规定的,适用与该涉外民事关系有最密切联系的法律。不少业界人士认为这条规定使最密切联系原则在中国上升到了原则的地位*有学者认为是兜底原则,有学者认为是补充原则。。除此项原则性规定之外,最密切联系原则在我国其他领域都以连结点的方式存在,其均被笼统表述为“适用与纠纷(或案件)有最密切联系的法律”。虽然《2007年规定》对合同领域最密切联系原则的运用规定得十分细致,但在2013年被废止。

司法上,笔者收集了从2011年4月1日至2015年5月1日511例关于最密切联系原则的案件*案件来源于中国裁判文书网http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/,检索截止日期为2015年5月1日。,通过类型化分析呈现该原则在司法实践中的适用情况。

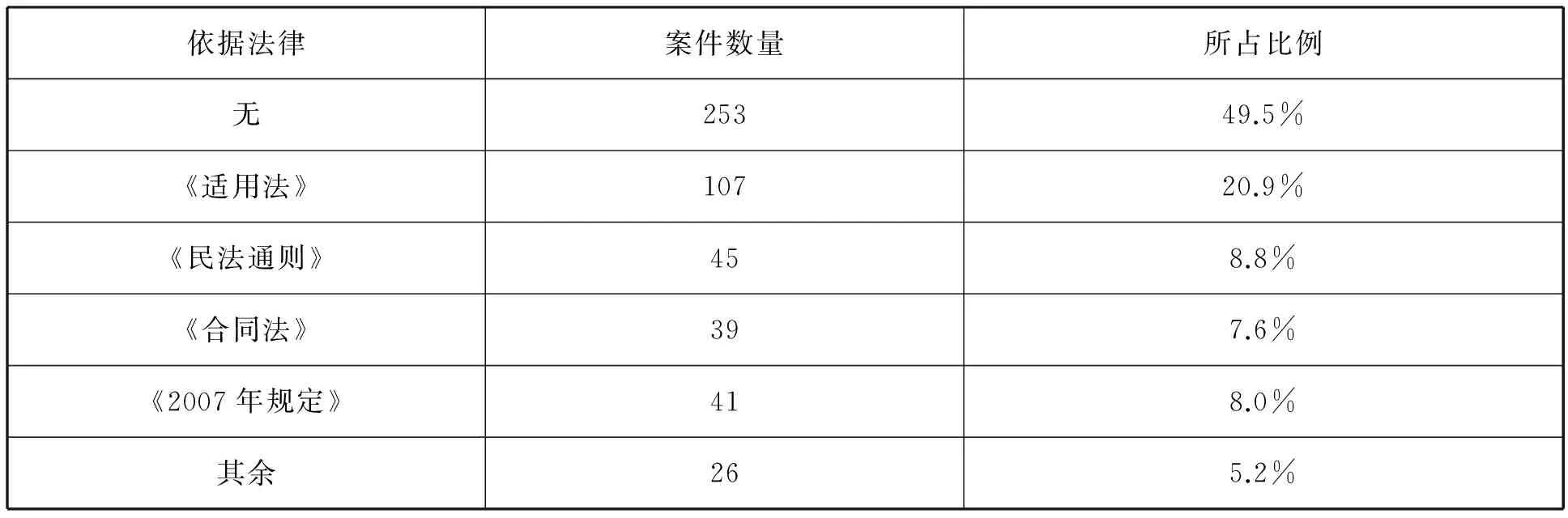

表1 适用法律情况

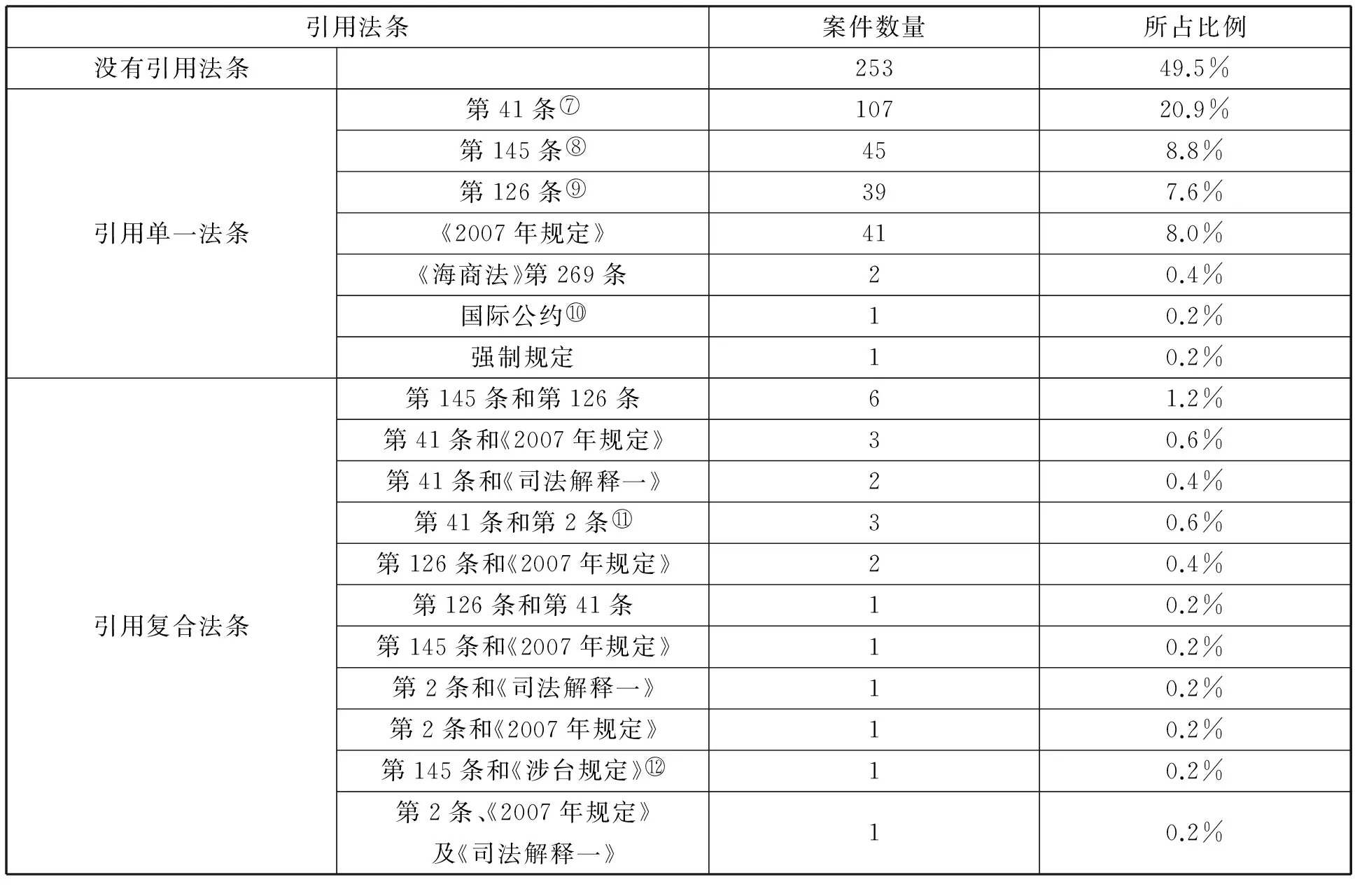

表2 适用法条情况

⑦《适用法》第41条。

⑧《民法通则》第145条。

⑨《合同法》第126条。

⑩《联合国国际货物销售合同公约》。

《适用法》第2条。

《关于审理涉台民商事案件法律适用问题的规定》。

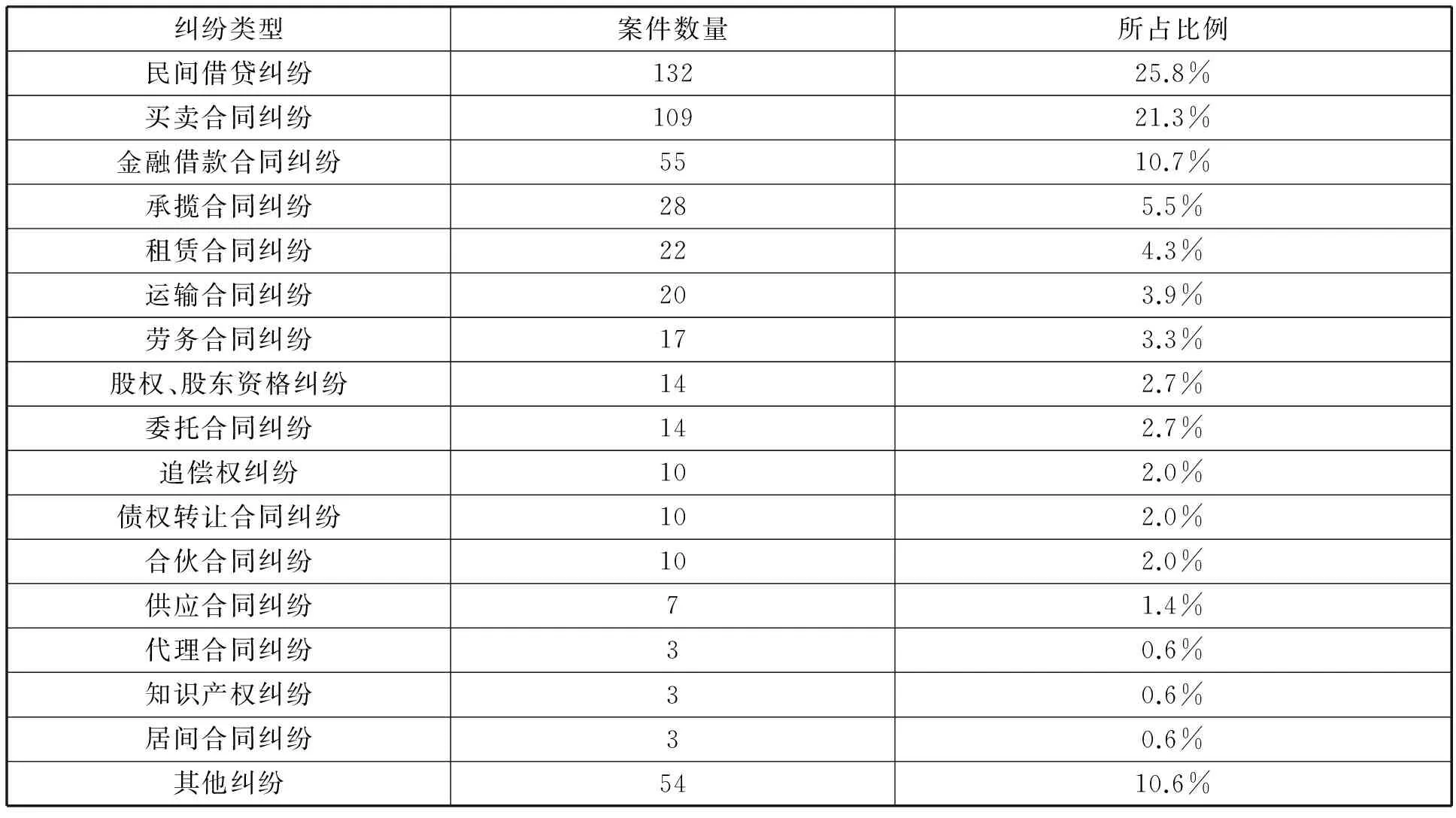

表3 最密切联系原则涉及的纠纷类型

表1、表2显示涉及最密切联系原则的案件在法律适用上以《适用法》居多,这表明实务界对该项法律出台的积极响应。其次为《民法通则》与《合同法》。虽然根据《司法解释一》第3条规定,《适用法》出台后,《民法通则》和《合同法》中相关内容(尤其是合同领域)就可以不再适用。但显然,实务界对单行法律之间的关系认识得并不深刻,以致于这两部法律在司法实践中被频繁引用。再次,《2007年规定》在司法实践中被引用的频率也相当高,因其是《民法通则》和《合同法》关于合同法律适用的细化。但现实是,非但《民法通则》和《合同法》的相关内容已经被《适用法》取代,并且《2007年规定》也已经被明确废止。因此,司法实践的这种操作方式是值得商榷的。最后,其他涉及最密切联系原则的法律只有《海商法》被援引过两次,在抚养、国籍、住所、营业所、多法域冲突中的最密切联系原则尚未有案例支持。从表三中也能反映出最密切联系原则目前绝大多数被运用在合同领域。

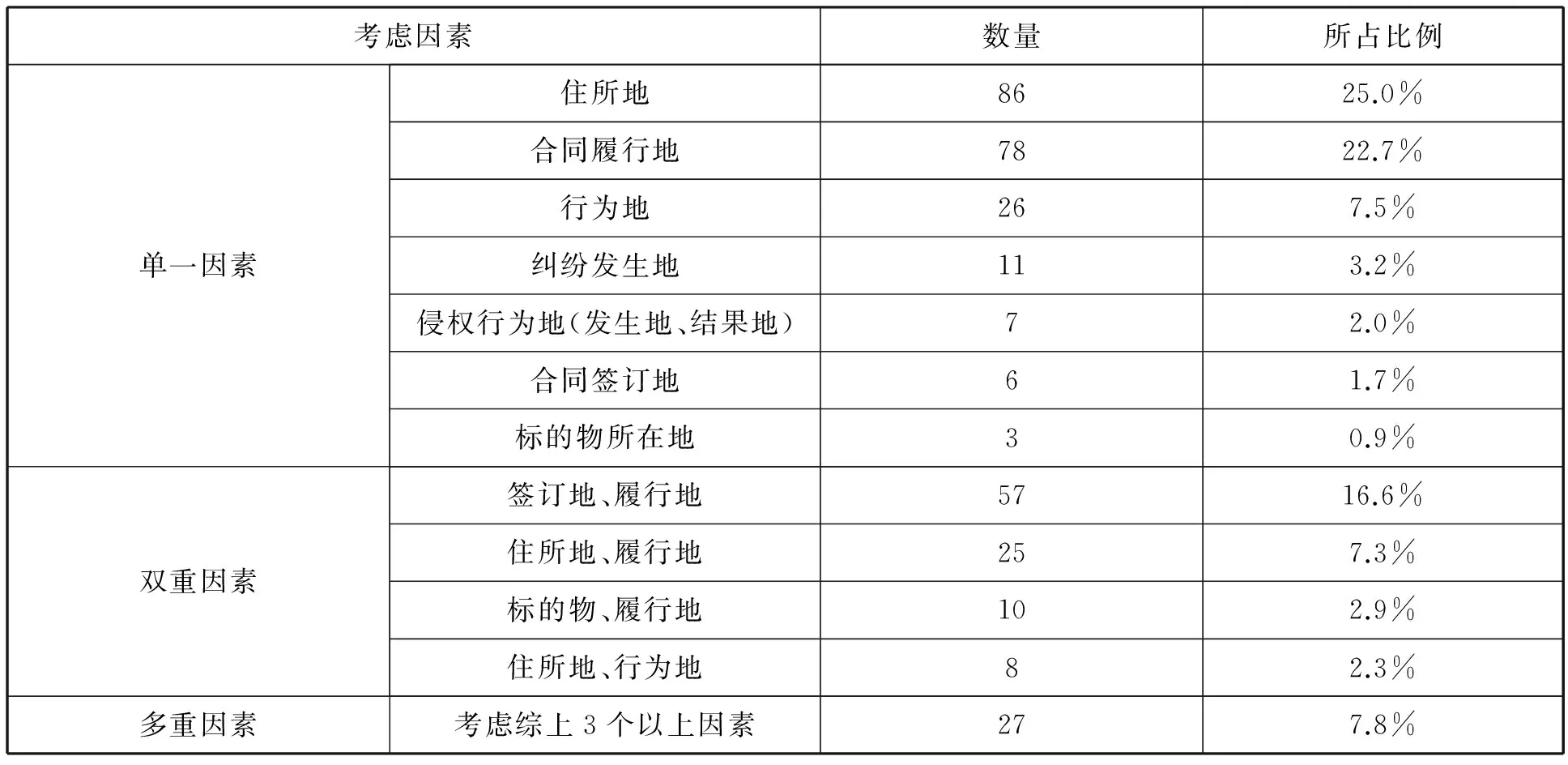

表4 说理过程

表5 说理依据

法官在审理案件过程中需要针对所适用的法律进行说理论证,尤其最密切联系原则极具弹性,如何确定案件的最密切联系地则更需要详细的阐述分析,但在笔者收集的案件中有三分之一没有说理过程(见表4),于存在说理的案件中,其所参考的因素也繁杂无据*表5所列出的参考因素是缺乏法律依据的,原因在于我国目前的法律对最密切联系原则的表述均比较笼统,如《适用法》第41条规定:当事人可以协议选择合同适用的法律。当事人没有选择的,适用履行义务最能体现该合同特征的一方当事人经常居所地法律或者其他与该合同有最密切联系的法律。曾经《2007年规定》规定对合同领域的推理依据进行过细化,但该司法解释已经废止。。(见表5)

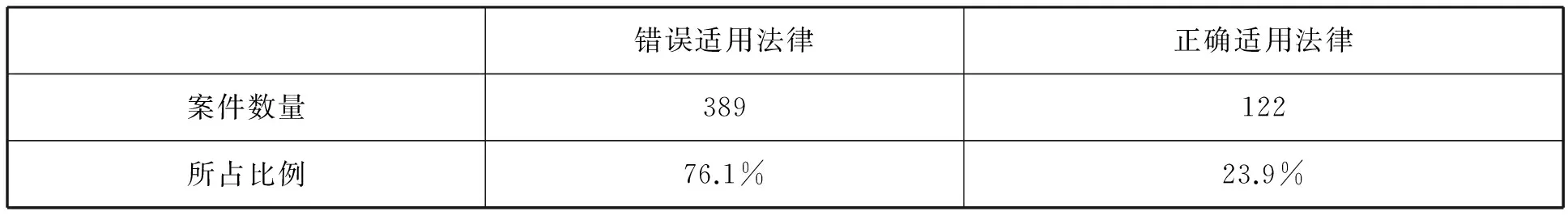

表6 法律适用错误率

表7 错误类型

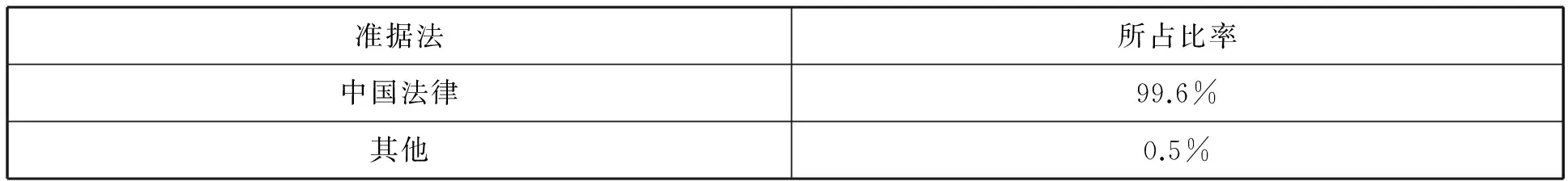

表8 准据法

表6、表7显示在司法实践中,最密切联系原则的运用不尽如人意,存在很多问题。表8显示出在511起案件中,适用中国法律作为准据法的有509起,占到总案件比例的99.6%,适用其他法律包括国际公约的案件仅有2起,仅占到全部案件的0.5%。表8呈现的结果与表5紧密相连,法官选择的不同的、没有法律依据的参考因素最终都导致中国法律的适用。这从侧面说明了,法官在适用该原则处理案件时权力很大且未被制约。

综上,立法上,最密切联系原则已经成为中国国际私法的一项原则,并且被运用到近十个领域之中。法律变化、更替频繁发生;法律规范之间的界限模糊;措辞较为笼统。司法上,合同领域的最密切联系原则发生较为频繁,尽管很多法律已经被新法取代,甚至被废止,但还是频繁地以法律依据的身份出现在判决书中;法官对法律之间的关系认识并不深刻;案件没有说理的情况时有发生;即便是存在说理过程,参考因素的使用也比较随意,缺乏法律依据,法官自由裁量权较大;最终的法律适用几乎都指向适用中国法律,说明法官从主观心理上和客观条件上都没有做好接受外国法作为准据法的准备;法律适用错误很多,错误类型也不一。

上述分析表明,我国在最密切联系原则的立法和司法实践上还有很多问题需要思考和解决,经济学的方法也许能为我们提供一个更为清晰的视角。

二、最密切联系原则经济学解读

冲突规范既可以以规则来表现,也可以通过方法来呈现。与确定的规则不同,最密切联系原则是一种模糊的法律方法,它并没有用简单清晰的法律命令把法律适用问题呈现出来,而是描述出一般的法律衡量尺度,需要由较为复杂的司法活动确定,具有不确定性和模糊性的特点*L. Kaplow. Rules versus Standards, An Economic Analysis. Duke Law Journal 1992, (15) : 560.。举例来说,如果法律明确规定合同适用合同缔结地法律,它不仅能够使当事人快速的判断出行为的准据法,也能使法官的审判活动便捷许多;但如果法律规定合同适用与交易有最密切联系的地方的法律,这便是一个模糊的方法,它所引发的立法和司法成本相较于确定的规则有很大不同*Posner法官认为,在规则和方法中选择的标准在于表述和执行一个法律规范的各种不同成本的相对大小。A. Posner. Creating a Legal Framework for Economic Development. World Bank Research Observer. 1998.。

立法上,方法耗费的制定成本并不高,但司法审判成本却很高;而制定一个精确的规则的成本却是巨大的,但规则允许反复地、演绎性地推理(司法成本低),这样带来的好处会抵消制定规则所耗费的大量成本。所以,如果能够实现反复适用和稳定的演绎推理,冲突规范应当以规则的形式出现。反之,制定类似最密切联系原则这样的方法则被认为是符合经济学成本收益规律的,因为这种原则的制定成本并不高。如何判断确定的规则和最密切联系原则的成本和收益的临界点呢?Kaplow指出这与法律应该在个体行为之前被赋予内容(规则)还是应该等到个体行为之后被赋予内容(方法)的程度有关*L. Kaplow. General Characteristics of Rules. Encyclopedia of law and Economics. Cheltenham: Edward Elgar, 2000.,即要考虑被调整的法律行为的性质。因此,最密切联系原则的适用要排除那些“在行为之前赋予内容”的法律领域,因为在这些领域制定规则会带来反复、稳定的收益。具体说来,最密切联系原则不适用于下列领域,否则会导致较高的成本:

1.最密切联系原则不适宜发生频率高且内容固定的领域。如果一个法律行为模型频繁发生且内容相对固定,那么制定规则所带来的成本会被该条冲突规范在司法实践中反复适用和当事人获得的较为清晰的指引带来的收益所抵消,在这样的场合之下,最密切联系原则是不适宜适用的。如,婚姻的形式要件适用婚姻缔结地法;合同形式适用合同缔结地法律等。这些行为经常会发生而且内容稳定,不会发生太大的变化,明确具体的规则会非常适合。

2.最密切联系原则不适用于对效率要求较高的领域。模糊方法的预见性是比较差的,会导致当事人在做决定时花费的时间过长,如果一个法律行为模型对效率包含显然的追求,在这样的领域也不适合以模糊的方法代替具体明确的规则。例如在票据流转上,几乎所有国家都会对票据行为进行详细分类并针对不同行为确定明确的准据法。模糊方法在这些领域一般也不适宜存在。

3.最密切联系原则不宜适用在对经济和社会条件变化不敏感的领域。法律行为模型发生的领域也会影响法律制定的成本。如果一个法律行为与经济发展密切相连,并对经济和社会条件的变化非常敏感,这个领域就不适合硬性、缺乏弹性的规则,而是需要较有弹性的方法。如,大部分国家都允许在合同领域适用当事人意思自治和最密切联系原则。相反,如果一个领域对经济变化的反应并不强烈,如结婚、继承等传统领域,则确定的规则是合适的。

4.最密切联系原则不适宜国家需要强制管理的领域。国家社会的存在及其发展必须有一般秩序和道德,即所谓的公序良俗,如果法律行为恰巧涉及这方面的管理,那么明确而具体的规则能更好地满足国家管理的需要,而富有弹性的方法一般被运用在一些可以由私人意志决定的场合。例如,我国虽然允许合同领域适用最密切联系原则,但是仍然对三类合同进行了严格的管理和限制——在中华人民共和国境内履行的中外合资经营企业合同、中外合作经营合同、中外合作勘探开发自然资源合同,适用中华人民共和国法律。

司法上,最密切联系原则首先产生于美国——一个法官拥有很大决策权的国度。这是由于最密切联系原则模糊而富有弹性的特质无法完成演绎推理,只能依赖法官的个性推理。但这确实带来相应的司法成本如,弱化了可预见性、一致性、法院地法倾向、强调本国当事人和政府的利益等。因此,最密切联系原则的司法运用需要满足如下条件,否则无法实现成本控制。

1.最密切联系原则要求法官拥有丰富信息。如果立法人员对于制定确定规则的信息掌握的较少,这些较少的信息不足以支撑立法人员制定出精确的规则,那么立法人员仅制定一条标准,将其余问题交给法官来解决就会降低成本。有一些法律行为的信息在法律制定的过程中并没有完全表达,但是在纠纷发生之后就会有大量的信息产生。因此,法官在这类型的案件中掌握的信息实际上要比立法阶段的人员更为丰富和全面,由法官来决定这些案件的法律适用而不是由立法人员来决定是一个较为合适的处理方法。但对于那些在法律行为发生之前信息就已经充分表达的领域,法官在信息占有上并不比立法人员具有明显优势,则不主张最密切联系原则的运用。

2.最密切联系原则要求法官具有专业的知识。国际私法或者冲突法是比较特殊的法律部门,很多概念、制度以及处理案件的方式都非常独特。在适用结果上,依据最密切联系进行推理有可能适用其他国家的法律处理案件,这就要求法官具有比较法的知识以及运用其他国家法律处理案件的能力,因此对法官的职业素质要求较高。

3.最密切联系原则要求法官经过严格的训练。最密切联系原则对推理过程的缜密性和质量要求很高,因此对法官的素质提出了较高的要求。但在现实中法官的成长过程比较漫长,如果法官并不具备非常丰富的审理涉外民事案件的实践经验,运用最密切联系原则恐怕无法达到预定效果,从而使司法实践也一直处于不稳定的状态,进而影响该原则的适用。

4.最密切联系原则要求司法系统的独立性较强。这是来自于公共选择学派的观点。如果司法系统独立性不强,总是受到一些有形或者无形干扰,则会受到利益集团的影响,也就会抵消最密切联系原则带来的好处,因为它本身的弹性会导致更为恶劣的司法状态。

三、对我国最密切联系原则的反思

(一)基于立法成本的考量

1.精确最密切联系原则适用的领域

近年来,人们对于最密切联系原则过度追捧,不少学者主张扩大最密切联系原则的适用范围。然而从经济学的角度观察,只有当制定确定规则的成本明显高于收益的情况下,才允许作为弹性方法的最密切联系原则介入。通过研究被调整行为的性质,我们可以发现频繁发生且内容固定、追求效率、对经济和社会条件变化不敏感以及国家强制管理的领域,规则较为适合;虽然制定规则的成本是很大的,但是这些成本会被其适用所带来的稳定性、可预见性以及秩序等收益所超过。在这些领域之外,才是最密切联系原则适用的空间。反观我国,最密切联系原则被运用在补充性原则、抚养、合同、国籍、住所和营业所冲突等近十个领域。这些领域是否都符合经济学对于最密切联系原则的评价值得反思。

首先,经济学理论不支持最密切联系原则作为原则存在,即使我国仅规定最密切联系原则作为补充原则*综合多国实践,最密切联系原则作为原则有三种表现:一般原则,例外原则(一般例外和特殊例外)和补充性原则。。补充性原则意味着当法律没有明确规定的情况下,可以依据最密切联系原则确定案件的准据法。这就意味着最密切联系原则向所有的领域敞开。而且,我国并没有针对《适用法》第2条的规定作任何解释性的规定,导致该条款在司法实践中的适用空间很大,理论上不存在限制。例如表7中向原则逃逸的错误类型就是第2条的滥用。另外,这还会导致最密切联系原则被应用在不该适用的领域,举例来说,法律没有规定跨境环境侵权案件的法律适用,遇到此类案件,法官是援引《适用法》第44条一般侵权的规定,还是直接依据第2条适用最密切联系原则的规定?还有一些与经济发展联系不大的传统领域,如婚姻、继承等,一旦出现了法律规定的盲点,是否可以援引第2条原则性规定?经济学得出的答案是否定的,至少在中国涉外司法经验还不丰富的情况下是不建议这样做的,因为这样会减损确定性的规则所带来的收益,带来巨大的成本。

其次,合同领域中可以适用最密切联系原则,但要限制适用范围。目前在合同领域主流的法律适用原则是意思自治和最密切联系,即允许当事人选择法律适用于他们之间的合同争议,当事人没有选择或者选择无效时,适用与合同有最密切联系地方的法律。我国亦是如此。合同领域允许当事人选择法律无可非议,但在当事人没有选择而适用最密切联系原则时,欧洲国家和美国却都选择了立法限制进而将最密切联系原则的适用固定在特定范围用以控制成本。其中欧洲主要用特征履行来固定最密切联系,美国则是从实际案件中总结最密切联系原则的操作经验进而形成了新的规则,即最密切联系原则不是对所有当事人没有选择法律的情况开放的,仅适用于特征履行或来源于实践的新规则之外的一些无法可依的特殊场合。我国在《适用法》没有出台之前,合同的法律适用主要依据《合同法》第126条和《2007年规定》,明确限制了最密切联系原则的适用。但随着《司法解释一》的出台,《2007年规定》被废止,最密切联系原则在我国又处于一个较为开放的状态。这从经济学的角度来看是不妥当的,会导致过高的适用成本。表3和表5集中表现了这方面的问题。一方面司法部门在适用最密切联系的推理过程中使用了很多并非法定且随意性很强的推理依据,另一方面最密切联系原则被适用于很多类型的合同纠纷中。合同领域的最密切联系原则适用得稍显混乱。

最后,抚养领域一般不适用最密切联系原则。抚养领域不仅稳定、与经济条件变化联系不大,而且还涉及国际私法上另外一条原则——保护弱者利益。多年来海牙的一些公约和各国的实际做法都是采用被扶养人的属人法作为准据法,若想要增强灵活性,一般允许法院在被扶养人的属人法中按照有利于被扶养人的利益的原则决定法律适用。我国关于抚养的法律规定体现在1988年的《民通意见》中,至于当时立法为何确定在抚养领域中适用最密切联系原则而舍弃弱者利益保护原则已经无从可考,但从最密切联系原则适用的法律行为的类型来看,该原则与抚养领域的匹配度并不高。也许有的学者会认为,在该领域适用最密切联系原则会保持弹性*李双元. 国际私法(冲突法篇)[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2001. 691.,并且结果也不会与保护弱者利益原则相差太多*我国将最密切联系原则限制在抚养人和被扶养人的国籍、住所以及财产地之内。。但这两项原则的作用机理是不同的,在大陆法系(包括我国),最密切联系原则的推理和判断还是局限在地域层面,即法官通常通过地域与案件的联系来决定哪个国家的法律应适用于案件的解决*Symeon C. Symeonides, Codification and Flexibility in Private International Law, General Reports of the XVIIIth Congress of the International Academy of Comparative Law, Karen B. Brown, David V. Snyder, Springer, 2011.30.。而保护弱者利益原则需要考察的不是客观的地点而是综合情感、物质等多方面的因素。仅从这点来判断最密切联系原则就是不适合的,更不消说从经济学的角度,稳定的规则能给这个人身性质浓厚的领域带来非常强的安全感,从而获得稳定和较高的收益,这不是最密切联系原则能够做到的。

此外,在国籍、住所及多法域冲突中适用最密切联系原则,笔者认为较为妥当,原因在于最密切联系原则在这些领域中居于补充地位,即在确定的规则无法实现判断的少数情况下才允许运用,这些情况在实践中也较为罕见。此时,采用最密切联系原则这种弹性方法不仅减少了立法成本,且使立法周延的同时也并未引起较多的司法成本。

2.增强最密切联系原则的可操作性

我国法律对于最密切联系原则的规定都笼统地表述为“适用与纠纷(或案件)有最密切联系的法律”。曾经的极具可操作性的《2007年规定》已于2013年废止。这就意味着法律并没有过多的指示性规定,最密切联系原则的适用完全交给了法官。如前所述,最密切联系原则由于缺乏操作性引起的成本非常高昂。法官在没有约束的情况下自由心证,不仅破坏了法律的确定性、一致性和可预见性,而且由于 法官的判断标准不同最终导致法律权威性的丧失。若是法官受到了外来因素的干扰,则该原则在司法操作中的成本会更高。在我国目前的立法生态下,最密切联系原则的司法适用出现了很多问题,错误率高达76.1%。在表7列举的五种错误类型中至少“援引旧法”、“引用失效法律”、“法律搭配错误”等都与最密切联系原则的法律规定不具有可操作性有关。表5中法官运用最密切联系原则所采用的纷繁、随意的说理依据都表明了我国法官在笼统的法律规定之下具体操作最密切联系原则的随意性。最密切联系原则在我国运用的效果是99.6%的案件都最终适用了中国法律,这不禁让人们警醒,最密切联系原则软化冲突规范的价值功能是否已经沦为法官属地主义的工具*田洪鋆. 多维视角下最密切联系原则在中国国际私法实践中的适用 [A]. 中国国际私法与比较法年刊 [C]. 北京: 北京大学出版社, 2014.。最密切联系理论最大的优点在于司法操作的灵活性,而最大的缺点也在于此,即适用上太过灵活,不易控制。经济学的理论并不赞成最密切联系原则在立法中以完全开放的状态存在,而是需要通过立法限制最密切联系原则适用的范围、适用的路径、遵循的逻辑和考虑的因素。这样的趋势已经被欧洲和美国国际私法的新近发展所证实。欧洲大陆常用的做法是用特征履行确定最密切联系地,同时规定,如果一个案件明显与特征履行之外的国家或地区有更密切的联系,则可以适用该国家或者地区的法律。但这种情况对法官的证明义务要求较高。以美国为代表的普通法系国家则经历了一个不断发展的过程,从最初的不加限制到《冲突法重述(第二次)》的考虑因素,再到最近俄勒冈、路易斯安那等州将司法实践中确定的最密切联系理论的考虑因素以立法的形式固定下来*Symeon C. Symeonides. Codification and Flexibility in Private International Law [A].General Reports of the XVIIIth Congress of the International Academy of Comparative Law [C]. Karen B. Brown, David V. Snyder, Springer, 2011.。按照这样的逻辑思路,我国关于最密切联系原则的立法研究还是需要继续深入以使之更具操作性。

(二)基于司法成本的考量

1.限制最密切联系原则的司法适用

如前所述,笔者认为经济学的方法更多的支持了规则在国际私法领域的适用*田洪鋆. 国际私法中规则和标准之争的经济学分析 [J]. 法治与社会发展, 2011, (1):79.,最密切联系原则仅在极少数、规则高成本运行的情况下可以被适用,同时还需要考虑到一个国家的司法运行情况,若是司法系统整体呈现的状态不理想,容易导致最密切联系原则在司法过程中的高成本运行,这会抵消该原则带来的好处。我们认为,中国目前的国情不太适宜在司法实践中过多地适用最密切联系原则这种弹性的方法,理由在于:首先,最密切联系原则要求法官具有自由裁量权,但卡弗斯说过:“自由裁量只有掌握在无利害关系人手中,才是一件安全可靠的工具。”*宋珊珊, 胡丽华. 论最密切联系原则的”硬化”处理 [J]. 云南高等专科学校校报, 2004,(4):48.发展中国家在上述方面的状态不尽如人意。中国是一个人情社会,极其重视“关系”,尽管有回避制度,法官队伍整体也没有达到美国法官的地位和状态,容易受到各种各样潜在社会关系的影响,想要和法官建立联系是一件成本较低的事情。我国法官的自由裁量在国际私法领域约束不强,运用起来毫无章法,容易诱发该原则的负面效应,如较多适用法院地法(见表8);其次,我国法官审理涉外案件的时间不长、案件数量不多,所积累的经验还不充分*宋连斌. 我国涉外民商事裁判文书现存问题探讨 [J]. 法学评论, 2011,(1):117.,法官分布也不均衡*据统计,截止2005年9月,全国法院共有处理涉外案件法官2142人,本科以上学历占到93%。参见万鄂湘:《全面提高涉外商事还是审判水平,为我国对外开放提供有力的司法保障—在第二次全国涉外商事还是审判工作会议上的讲话》,载http://www.ccmt.org.cn/shownews.php?id=8959。。法官没有能力将最密切联系原则本身蕴含的法律适用价值呈现,错误很多,带来较高的适用成本;(见表6、7)再次,法官运用最密切联系原则需要具备较为丰富的专业知识,尤其是关于国际法、国际条约和其他国家民商事立法方面的法律专业知识。法官不是比较法的专家,并且在中国,法官审理案件的压力较大,不能期望法官在繁重的工作之余自学国际法与比较法方面的专业知识,因此法官很难正确完成最密切联系原则需要的法律适用和法律推理过程(见表2、4、5);最后,中国是发展中国家,处于社会主义发展的初级阶段,法官和法官系统的成长需要很漫长的时间,且没有经历最密切联系原则司法审判要求的严格训练,从表4、5不规范的推理过程和表6、7司法实践的错误类型和比例都可以看出这一点。此外,我国司法系统的独立性与西方国家不同,不仅法院系统内部上下级法院之间容易互相干扰,司法系统作为整体也容易受到行政系统的干预,无法在财政权、人事权和审判权上保持真正的独立。这种情况下,最密切联系原则的运用会加剧外来因素对司法系统的干预,从而不能保证最密切联系原则按照该原则创设的初衷来运行。笔者认为经济学的思考更多地支持了规则。规则允许演绎性的决定,他的适用只需要少量的信息和专家。在国际私法的案件中,我们不能奢望法官能够知晓所有国家的法律或者是绝大多数国家的法律,也不能假设他们能够轻而易举地获得审理案件所需的全部信息,除了美国的法官在国际私法的审判工作中表现出来卓越的积极性和主动性之外,大陆法系的法官在审理案件的时候并没有法律所赋予的很大权力。在法国,“法官是法律的一张嘴”,这就意味着他必须严格地适用法律的规定,而不能在法律规范的基础上进行个人的发挥。即便是在个别国家,法官拥有造法的权利,如果他们的专业素养不过硬的话,把决定权交给他们也是不明智的*田洪鋆. 国际私法中规则和标准之争的经济学分析 [J]. 法治与社会发展, 2011,(1):79.。

2.规范最密切联系原则的司法操作

最密切联系原则允许法院采取自由、短视和自私的行为,当真实的法律冲突产生时,法院就有动机牺牲其他国家的利益来提升自己的收益*Micheal J. Whincop, MaryKeyes. Policy and Pragmatism in the Conflictof Laws. Canberra: Dartmouth Publishing Company, 2001.42.。但这并不意味着最密切联系原则不可以适用,只要将最密切联系原则限制在合理的领域和范围之内,并对司法操作过程加以规范,就能够减少其适用带来的成本,发挥其优势,获得收益。在最密切联系原则有限的作用空间里,笔者认为应当从以下几个方面规范最密切联系原则的操作:

第一,正确援引法条。这项要求对于目前中国的司法实践相当重要。纵观中国关于最密切联系原则的司法实践,有近50%的案例没有法律依据(见表1)、有76%的案件适用法律错误(见表6)。可见,在中国的司法实践中,不援引法律依据和不能正确的援引法律依据成为最密切联系原则司法适用的常态并直接导致了自由裁量权的滥用和属地主义的泛滥。这不符合最密切联系原则经济成本控制的初衷。对此,各级法院首先要明确,最密切联系原则是贯穿在相应的法律规定之中的,不允许各级法院在判决书中不援引具体法律规定而直接依据最密切联系原则作出相应判断,这是司法审判不规范的表现。其次,司法部门要注意区分不同法律规定之间的关系,做到正确援引法律规范,杜绝援引旧法、失效法律、向原则逃逸和法律搭配方面的错误。如前述,经济学观点认为最密切联系原则自身带有缺陷,如弱化可预见性、一致性、刺激法院地法倾向、强调本国当事人和政府的利益等,只有具备相应条件才能将最密切联系原则引发的成本进行良好的控制。不援引或者不能正确的援引法律规定的做法无疑激发了最密切联系原则的负面效应,实证研究的数据也表明该原则在高成本运行。

第二,有说服力的推理过程。最密切联系原则不能够进行稳定的演绎推理,因此很多案件的推理过程在审理中就被人为省略了。导致这种情况的原因很多,其一是我国法官并不熟悉最密切联系原则的推理过程,因为这与我国法院长期的演绎推理过程是不一样的,法官适用最密切联系原则审理案件需要转换思路,需要具有全景式思维综合考虑影响案件的多种因素,而做到这一点并不容易。其二是由于我国最密切联系原则的法律规定缺乏可操作性,仅笼统地规定适用与案件有最密切联系地方的法律并不能帮助法官构筑起来一个完整的论证推理链条。这就要求立法再迈进一步,从推理因素上帮助法官进一步构建起审理案件的逻辑框架,进而完成有说服力的推理过程。

第三,克服属地主义倾向。国际私法的调整对象是具有涉外因素的民商事法律关系,最密切联系原则适用的场合也多为国内利益和国外利益、国民利益与非国民利益纠葛的场合。只有克服属地主义的内心倾向,站在国际主义立场客观公正地看待国内外双方当事人,才能在运用最密切联系原则过程中不碰触其适用底线。否则该原则所倡导并能够带来的法律适用灵活性的好处将会被法院地法的泛滥和国内利益的优先保护的高额成本所破坏,最终影响国际交往的顺利进行。

第四,善用排除外国法的相关制度。反致、识别、公共秩序保留等制度在过往的司法实践中扮演着排除外国法适用的功能,其功能和主旨还是为了使本国法律得到适用,保护本国的利益。随着最密切联系原则一类的标准出现在国际私法实践中之后,这类手段的适用频率虽有所下降,但并没有杜绝,要想充分地实现最密切联系原则的司法优势,就必须限制这类排除外国法制度的适用。

3.及时固定成熟经验

经济学观点认为最密切联系原则并不是法律适用的常态,而只是一种过渡型手段,是一个过程而不是结果,待时机成熟时需要及时总结最密切联系理论在具体领域或案件中的适用经验并形成新的具有可操作性的冲突规则*Willis L. M. Reese. Choice of Law: Rules or Approach. Cornell Law Review, Vol57 1971—1972(3) :319.。这就对司法部门和立法部门提出了持续性的要求。一方面司法部门需要在长期的实践中积累经验,将适用最密切联系原则重复考虑的因素、遵循的思维路径及时总结,不断增强最密切联系原则的确定性和可操作性。另外一方面立法部门需要不断的接受来自司法部门的反馈,将实践中可以重复适用的结果以确定的冲突规则予以固定,最终实现最密切联系原则适用的规范化,只有这样才能真正发挥最密切联系原则的最大效用。

Application and Reflection of the Most Significant Doctrine in China from the Prospective of Economics

TIAN Hong-yun

(SchoolofLaw,JilinUniversity,Changchun,Jilin130012,China)

The doctrine of the most significant relationship, as the introspection of the traditional conflict rules, is being accepted around a lot of countries. Taking our country as the example, legislatively, this doctrine gradually infiltrates into many other fields besides contracts; judicially, nearly one third of the cases involving foreign elements are solved through the doctrine of the most significant relationship in practice. While people are enjoying the flexibility and elasticity brought by the doctrine of the most significant relationship, the defects and deficiencies of such doctrine have also been found. Studying the doctrine of the most significant relationship from the economic perspective truly brings us unexpected and innovative ideas. Though some of the conclusions are not consistent with the mainstream viewpoints, this unique perspective provides a new dimension of thinking for the application of the doctrine of the most significant relationship in China.

economic analysis; cost benefits; the doctrine of the most significant relationship; application; introspection

2015-12-21

此项研究受到吉林大学基本科研业务费哲学社会科学研究种子基金项目(《最密切联系原则的司法适用研究》2015ZZ035)、吉林省教育厅“十三五”社会科学研究规划项目(《国际私法中最密切联系原则的司法适用研究》)的支持,特致谢忱。

田洪鋆,女,吉林大学法学院副教授,法学博士,主要研究方向:国际私法。

DF96

A

1672-769X(2016)03-0095-10