东北方言极性问系统的简单化趋势

汪 欣 欣

(南京大学 文学院, 江苏 南京 210046)

东北方言极性问系统的简单化趋势

汪 欣 欣

(南京大学 文学院, 江苏 南京 210046)

以正反问句为出发点,以极性问系统整体为视角,对东北方言极性问系统内部各疑问手段的实际使用倾向进行了调查研究,认为东北方言在极性问系统的内部使用上有简单化趋势。

东北方言; 极性问系统; 简单化

一、 问题的提出

语言在发展的过程中可能会发生一定程度的复杂化或简单化,该观点已在学界得到普遍认可。语言的复杂化与简单化也是具有深远意义的一个课题,在语言类型学和语言变异研究中都备受关注。在很多情况下,语言的复杂化或简单化由语言接触引起,当然也存在其他原因。在具有显性形态的语言中,复杂化或简单化常表现在形态上,而汉语及其各方言中并不属于形态显性语言,但是也依旧存在语法简单化或复杂化的可能,尤其是在中国东北这样一个移民程度较高的地区,大规模的移民导致东北方言在一定程度上有所简化,如音系的相对简化、语气词的数量较南方方言更少等[1],基于此笔者认为东北方言的句法系统也有一定程度的简化。

在已有的东北方言研究中,数量最多、学界用力最勤的当属词汇系统,其次为语音系统,学界关注最少的是东北方言中的句法系统。这种研究关注的偏向性主要因为东北方言的词汇比较有特点,首先语言的接触必然会导致词语的借入[2]。而东北地区由于历史上移民大量涌入导致了各民族语言接触,形成了颇有特色的词汇系统;但是句法系统则不然,由于东北官话与北京话最为接近,致使哈尔滨方言的句法与普通话相比差别微乎其微[3],这种与普通话的高度相似性使人们忽略了句法方面的研究,而观察角度的单一化也是导致人们忽略东北方言语法研究的一个原因。

在数量并不多的句法研究中,还以正反问句的研究为最多,正反问属于极性问系统中的一种手段。过往的研究大多关注如“VP-Neg-VP?(动词)/AB-Neg-AB(形容词)”同普通话间删略差异,邵敬敏明确汉语方言正反问句的基本类型有三个:VP-Neg-VP?/VP-Neg?/K-VP?[4]学界通常认为第一种是原型,且内部还有变式,这是该类问句要引起方言语法所重视的方面;刘晓梅提到“A不/没”式正反问句虽说不是东北官话中的特有句式,但却是较有特色的句法形式,学界给予这种格式格外的关注[5];邵敬敏也提到在整个东北地区(限老派),人们大多使用“VP-Neg”式,如“他知道不?/说清楚没?”[4],邵先生的这种论断可以说是公允的,但是东北地区内部使用是否有差异,则未更多涉及。基于以上对东北方言正反问句研究角度的单一性,笔者将正反问句放入极性问系统这种更广的视角下,以观察使用者的真实选择倾向和未来可能的发展趋势。

二、 极性问系统内选择的简化倾向

极性问(Polar questions)也被称为一般问或是非问,主要用于对一个命题的真值区间进行选择。正反问是极性系统内的一种手段,但是正反问在世界语言范围内都比较罕见。根据König & Siemund[6]的观点,正反问形式仅见于汉语和某些其他亚洲方言,以及巴布亚新几内亚的某些语言中;吴福祥则提到在其所能见到的文献中,“A-not-A”这种极性问在东南亚之外的语言中确实鲜有报道[7],目前唯一可能例外的是土耳其语。另外,李宇明将汉语的疑问标记分为疑问语调、疑问语气词、特指疑问词语、疑问句法结构四类[8],正反问句属于疑问句法结构,而且其文将这类疑问句法结构标记视为“下层”疑问标记,即分布最窄。所以根据上述研究,同时结合语言的经济性原则,语言使用者在某一语法范畴内会趋向于选择使用更简单的疑问方式的情况是有可能发生的。

因此,笔者认为正反问在极性问系统内属于稍“弱势或小众”的位置,所以在东北方言整体简单于汉语其他方言的背景下,极性问系统内也有向更为简单的疑问方式发展的可能。针对此问题,贺巍对东北方言(以哈尔滨呼兰区为调查点)进行调查,哈尔滨(呼兰)方言属于哈阜片的肇扶小片[9],在历史上曾发生过大规模的满汉语言接触。根据姜世忠版本的《呼兰县志》所记[10]:

“呼兰历史上曾经发生过大规模的语言接触和语言交融,清雍正十二年(1734年)到咸丰十一年(1861年)128年间,官方和民间所用的语言和文字都是满语和满文;清光绪十三年(1887年)时,呼兰“弛禁开垦”导致山东、河北等地汉族移民大量涌入,呼兰人口迅速增加,满族不足3万人,而汉族则近10万人,这20多年间,官方和民间满汉语同时使用。清光绪中叶以后,满语和满文已经不再使用。光绪末年,汉语已经完全取代满语。”

这种语种间的交融和最终发生的语言转换,也是哈尔滨(呼兰)方言有别于关内各省方言最为显著的特征之一,因此笔者认为以此方言作为研究对象较具代表性。

三、 研究过程

1. 调查对象及方式

笔者首先基于黄伯荣版本的《汉语方言语法调查手册》(以下简称“调查手册”)[11]所列出的正反(反复)问句进行了简单的分类,并依此设定了若干对话情景。以黑龙江省哈尔滨市呼兰区为主要调查地点,而后以同样的调查方式在辽宁省沈阳市和辽阳市进行了小范围调查,并与在哈尔滨市呼兰区所得的调查结果进行对比,旨在了解东北方言区内部对该类问句的实际选择倾向(由于东北方言句法在整体上差异较小,因此本研究使用的调查问卷是相同的)。此次调查共收回有效问卷83份,其中在哈尔滨市呼兰区收回问卷39份,此部分问卷将会作为本研究的主要分析对象;辽宁省沈阳市和辽阳市共收回问卷44份,作为参照对象。下面即是对呼兰区收回的39份问卷进行的详细分析。

被测者男女比例相当,各占约50%;另外,被测中有约70%的出生年份晚于1980年,约30%早于1980年。对于被测者的受教育程度,我们也进行了指标设定,受访者中有50%左右都为本科及以上学历,而另外约50%的受访者为大专以下学历。

由于本次调查依据的是黄伯荣的《调查手册》,其中的调查用例句多为某一句式系统内相对来说最繁杂的形式*如使用正反问询问某人是否能拿动某种东西,会以“拿得动拿不动?”这种相对复杂的形式作为样例,以提升调查对象的可选空间。,所以在调查过程中,《调查手册》上的例句反而不适合作为基准例句进行对比,我们仅以此作为情景设定的根据。

2. 调查结果

基于《调查手册》所列出的正反(反复)问例句,对可能形成正反问的句内核心成分进行了简单的分类,共分8类,分别为:单音节动词、双音节动词、动宾短语、动+动宾结构、动补结构、能愿动词、反义疑问句中的正反对举、系词。研究主要观察被测试者在一定情景下对以上8大类结构所形成疑问形式的选择倾向,即对正反对举疑问、句末语气词疑问和句末否定词疑问这三种极性问系统内主要疑问方式的选择*在此次调查中,我们为每一道情景的选项都设定了“其他”选项,但是结果显示正反对举疑问、句末语气词疑问和句末否定词疑问这三类占有绝对的优势,在每一个情境设定中,这三个选项被选率的总和均超85%,所以下文仅就这三个主要选项进行分析和对比。。

(1) 单音节动词。首先是被测对以单音节动词为核心成分时做出的选择,对于倾向于表示未然事件的“你来不来?”,有约46%的被测选择句末语气词形式进行发问(你来吗?),而使用句末否定词(你来不?)的频率约为23%,使用正反对举形式(你来不来?)的被测约占31%;而在倾向于对过去事件进行发问的“你去没去?”情景中,被测中有约38%的被测使用句末语气词方式(你去了吗?),而使用句末否定词发问方式(你去了没?)和正反对举提问方式(你去没去?),均约为31%;在单音节动词为核心构成过去完成类的情景设定中,有约46%的被测使用句末语气词发问(如:秦皇岛你去过吗?),约31%选择正反对举进行发问(秦皇岛你去没去过?),另外有约23%的被测使用句末否定词(秦皇岛你去过没?)发问。

(2) 双音节动词。双音节动词(如“调查”“认识”)为核心也较容易形成正反问形式,我们同样以正反对举的用法为根据进行情景设定,观察被测的使用倾向。首先以“认识”为例,有约39%的被测使用正反对举策略(你认不认识他?);而选择句末语气词(你认识他吗?)和句末否定词(你认识他不?)这两种形式提问的比例相当,分别约为23%。在动词“调查”形成的情景设定中,被测的选择倾向较“认识”有所差异,至少我们当前研究所掌握的数据表现出了一些差异。被测中有约54%选择使用句末语气词进行发问(这件事你调查了吗?),另外有约46%的被测用句末否定词(这件事你调查了没?);但是,在哈尔滨(呼兰)的调查中,并没有被测选择正反对举形式进行发问。

(3) 动宾短语。学界曾一度对“洗脸”“买票”这类结构到底是词还是动宾短语产生过分歧,但是我们可以明确“洗、买、脸、票”这些语素都是可单独成词的,这说明该类词完全可以形成正反问,如“买没买票/买票没买”,也就是说前删略和后删略策略均可被接受,这两种用法在哈尔滨(呼兰)方言中从语感上判断问题也不大,前者接受度更高一些,但后者也是可以接受的。但是,大多数被测在实际使用时却不会优先使用正反问形式。

调查结果显示有约54%和38%的被测分别选择使用句末语气词疑问(你买票了吗?)和句末否定词疑问(你买票了没?),只有8%的被测会使用正反对举用法(你买没买票?),后删略用法(你买票没买?)的被选率为0。在“洗脸”形成的情景中,被测中有约共54%使用句末语气词发问(你洗脸了吗?/你洗过脸了吗?),约23%使用句末否定词(你洗脸了没?),同上一例有略微不同,使用前删略正反问方式(你洗没洗脸?)同使用句末否定词的比例基本相当,为23%。

我们从这类结构的分析可以看出,在哈尔滨(呼兰)方言的实际使用过程中,即便存在正反对举的选项,大多数语言使用者也会选择相对更为简单的疑问方式。

如果将上述动宾组合中的宾语成分替换为双音节名词,那么被测的选择是否会有差异?我们的调查结果如下:对于就未然事件发问的情景(如:你看电影不看?),被测中有近46%使用句末语气词进行发问(你看电影吗?),次之是句末否定词发问方式(你看电影不?),约占23%,而另外有约23%的被测使用前删略式正反对举(你看不看电影?),仅有8%左右的被测选择使用后删略提问方式(你看电影不看?);另外一个情境是“你吃元宵了没有?”,此例为对已然事件发问,有约54%的被测使用疑问语气词发问(你吃元宵了吗?),另外有31%被测选择使用句末否定词疑问(你吃元宵了没?),其余的15%被测则会使用动词正反对举形成疑问(你吃没吃元宵?)。

(4) 动+动宾结构。在“爱喝粥”这类动词加动宾短语为核心形成的情景中,最高频的发问方式为句末语气词疑问(你爱喝粥吗?),有69%的被测选择该选项;其次是使用句末否定词(你爱喝粥不?),其使用率均约为15%;另外有共约16%的被测选择使用正反对举形式(你爱不爱喝粥?/你爱喝粥不爱喝粥?)。“爱”虽然与“喝粥”并不是一个凝固整体,两者之间存在一定的组合关系,但是对于这种灵活性较大的组合,哈尔滨(呼兰)方言仍旧倾向于使用句尾疑问词“吗”或句末否定词“不”,这说明其更倾向于对疑问小句进行外围性的操作,而不是对句子的核心成分进行操作,如核心动词。

上例是“单音节动词+动宾结构”的情景选项,本研究同时也兼顾了“双音节动词+动宾短语”的用法,如:你喜欢不喜欢看电影?其情况基本同单音节动词加动宾短语一致,有约54%的被测使用句末疑问语气词(你喜欢看电影吗?),另有约31%的被测使用句末否定词(你喜欢看电影不?),只有约15%的被测会使用双音节动词前删略策略形成正反问(你喜不喜欢看电影?)。

上述两组“动+动宾结构”的用例说明,对于这种核心成分含量较大的小句来说,哈尔滨(呼兰)方言更倾向于使用一些外围性的操作来进行发问。

(5) 动补结构。[可能性补语]哈尔滨(呼兰)方言一般不使用动补结构重复形成正反疑问句(?你拿得动拿不动?/?你吃得完吃不完?)。*本文中加“?”的句子代表该句式在东北方言中较为罕见,使用频率较低。调查发现,被选频率最高的是利用能愿动词和句末语气词共同疑问(你能拿得动吗?),约占31%;利用疑问语气词形成疑问(你拿得动吗?)以及句末否定词用法(你拿得动不?),各占约23%。对于“吃得完吃不完?”这类正反问用法,被测的选用率也为0。比较有意思的是,在该情景选择中,有约69%的被测选择能愿动词和句末语气词共同疑问(能吃了吗?),约31%的被测选择(能吃完吗?),并没有被测选择使用句末语气词和句末否定词。

[描述性补语]上面两组结构为可能性补语为核心的情景中的选择情况,本研究还考虑了描述性补语结构为核心的情景设定。被测中有约31%使用正反对举的方式疑问(我讲得对不对?);另有约占31%选择句末否定词疑问(我讲得对不?);最后是句末语气词疑问方式(我讲的对吗?),约占23%。在以“说清楚”为核心的情境提问选择中,有约38%的被测选择使用句末语气词发问(我说清楚了吗?),位列使用率的首位;其次是疑问否定词发问(我说清楚了没?),约占31%和约8%的被测使用完全句末否定词进行发问(我说清楚没有?),两种句末否定词的相加约为38%;再次是动词正反对举发问(我说没说清楚?),约占23%。

(6) 能愿动词。从前文的“可能性补语”分析中,已经观察哈尔滨(呼兰)方言倾向于一起使用能愿动词加句末语气词进行提问,那能愿动词自身形成正反对举疑问的频率又如何?对于此问题,我们所观察到的结果是仅有约8%的被测会使用能愿动词形成真正的正反对举(他的病刚好,能不能上班呀?),被测中的54%会选择能愿动词加句末语气词的方式(能上班吗?),约38%会使用能愿动词加句末否定词疑问(能上班不?)。

以上是单音节能愿动词的正反对举使用趋势,本研究也考虑了以双音节能愿动词为核心的情景(我应该不应该来?)。双音节能愿动词的用例与单音节有所不同,有约46%的被测使用能愿动词前删略策略形成正反对举(我应不应该来?),另有38%的被测选择句末语气词进行发问(我应该来吗?),还有约15%的被测选择使用句末否定词(我应该来不?)进行提问。

(7) 反义疑问中的正反对举。调查结果显示反义疑问句中的正反对举使用频率是哈尔滨(呼兰)方言中对此使用频率非常低(?你今年身体挺好,是不是?)。在已掌握的用例中,“你今年身体挺好的吧?”这种语气词直接附加在陈述小句上的用法占绝大多数,约54%。其次是“你今年身体挺好,哈?”,约为31%。另外,用“是不”或“是吗”替代“是不是”用法共占约16%。在调查中我们没有发现真正在反义疑问小句中使用正反对举形式的用例。

(8) 系动词正反问。在以系动词“是”为核心的情景设定中,真正形成正反问句(你是不是东北人?)的频率也非常低。有约46%的被测选择使用句末语气词形成疑问(他是东北人吗?);其次是以完全意合的方式(如:他东北人?)进行发问,约占31%。另有15%的被测选用句末否定词(他是东北人不?);只有约8%的被测选择使用真正的正反问去发问,相比之下此选项使用率还是非常低的。

四、 与辽宁(沈阳、辽阳)方言的对比

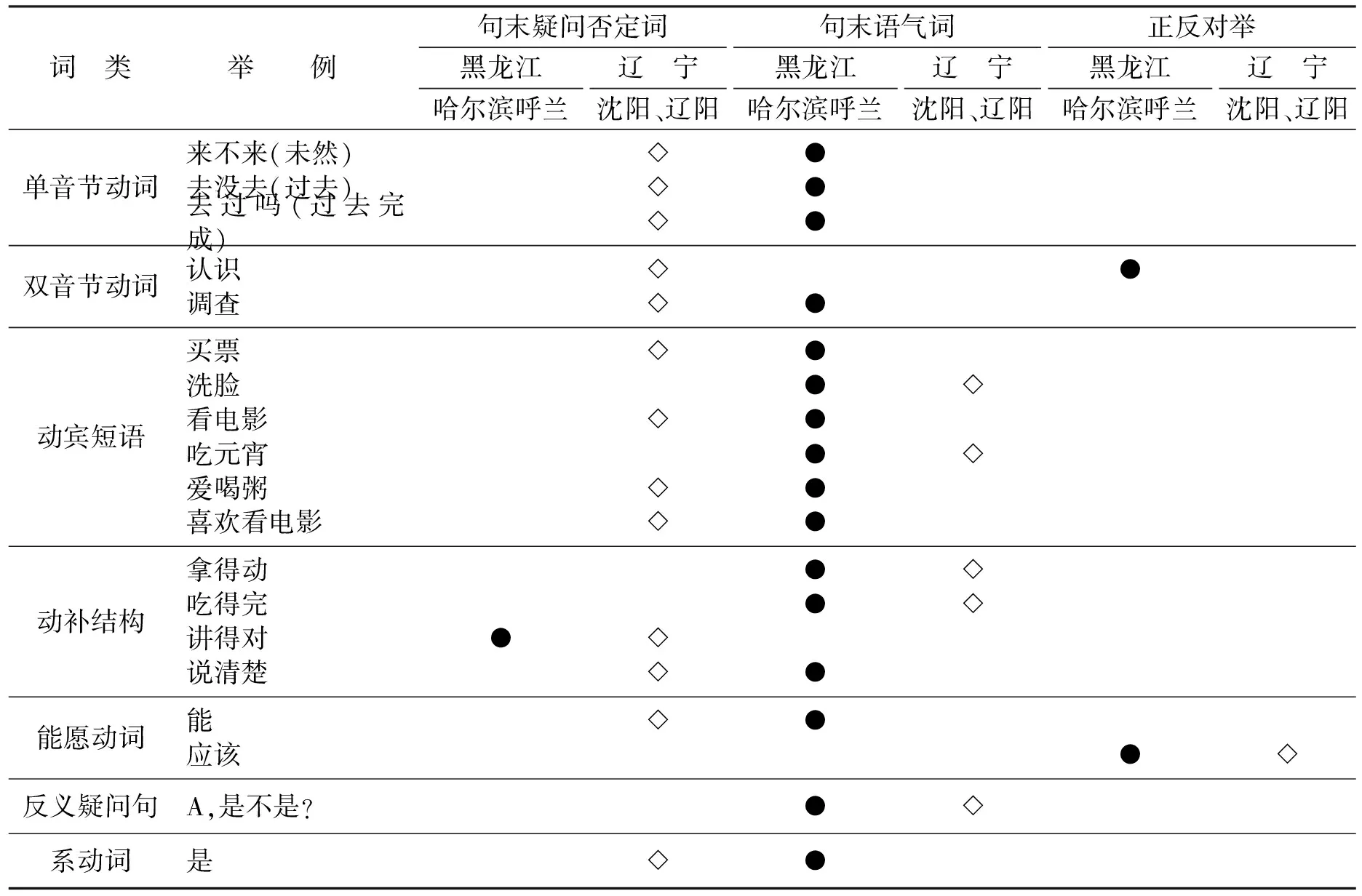

为进一步简化上文的叙述,表1用实心圆“●”标出哈尔滨(呼兰)方言的被测选择次数最高选项的分布。为更好地说明哈尔滨(呼兰)方言较东北方言区其他方言在句法上的简化程度更高,我们也以同样的方法对辽宁省沈阳市、辽阳市两城市进行了初步的调查,为简约起见,调查数据不赘述,仅以空心菱形标记“◇”表示上述两个地区被测所选的最高频选项。

从表1中可以明显地看出,在依据《调查手册》中列出的19个例句所设定的情境选择中,来自哈尔滨呼兰的被测更多地选择使用句末疑问语气词的方式进行发问,仅在双音节动词、双音节能愿动词中更倾向于正反对举的疑问方式,另有1例是使用句末否定词发问的频率较高;而在辽宁沈阳和辽阳调查的结果却不大一样,相似点是真正使用正反对举的方式提问并不占多数,被测仅在双音节能愿动词这一情境上更倾向于使用正反问;而在其他情景设定中,被测更多地使用句末否定词进行发问,这与哈尔滨呼兰区的使用情况产生了较为鲜明的对比,但是这种发生在东北官话区内部的选择不平衡现象其实可以得到解释。

由于历史上多次移民和语言接触的原因,东北方言的句法系统也存在一定的简单化趋势,这在极性问系统的内部选择上有所表现,即当地人在面对几个可选用法时,都会倾向于较为简单的一种用法,这种简单化趋势主要表现在是否对疑问小句进行核心操作。从前文的大部分分析可以看出,东北官话在此方面的选择倾向于对疑问小句进行外围操作,如使用疑问语气词“吗”或者句末否定词“不”。所以无论是哈尔滨(呼兰)方言,还是沈阳、辽阳方言,被测其实都很少去选择使用正反对举的方式,这其实就已经是一种极性问系统内的简化;然而哈尔滨方言相较沈阳、辽阳方言来说,简单化的程度要更高,因为句末语气词的附着性要远小于句末否定词,使用句末语气词提问也更具有透明性。

表1 极性问系统内部选择倾向对比:哈尔滨方言VS沈阳、辽阳方言

当然,由于调查方式和调查样本规模所限,目前的研究呈现出了这样一种局面,如果继续扩大调查样本规模,其结果有可能会发生变化,笔者认为这需要进一步研究。而且,作为一个移民程度、人口流动程度都较高的方言区,这些语言使用倾向仍处于一种演变的过程,句末疑问语气词的用法可能还会进一步取代句末否定词发问形式,这是一种发展的可能,而我们也看到音系的简化对语言的其他系统也会有影响,即语音、句法和语义之间存在着错综复杂的关系[12]。

五、 余 论

通过对东北方言中的极性问系统内部选择进行初步的统计研究,所得的结论是在极性问系统中,人们更倾向于使用外围性的疑问操作方式(如对句末语气词或句末否定词的运用),之后又将哈尔滨(呼兰)方言和辽宁沈阳、辽阳地区方言与该类句法现象的实际使用情况进行对比,所得结果是:哈尔滨(呼兰)方言在极性问系统内更倾向于选择更为简单的方式(更多地使用句末语气词进行发问)。

不能否认,本次调查的被测多为20世纪80年代以后出生的人,受普通话推广的影响要较80年代以前出生的人更大,但是我们认为进行方言调查也不能完全以从未受到过外部语言影响的发言人为准,对于语音、词汇和语法调查都是如此,特别是在中国东北地区这样一个移民次数很高、移民程度相当广泛的地区,在研究中更应该考虑外部因素对语言的影响。另外,这也能帮我们观察到语言系统简单化的一个过程,更有利于笔者探讨语言的演变机制。

本研究仅是初步对东北官话区的两个地点进行对比调研,无论样本数量还是方式都存在一定的局限,未来需要更为科学化的调研方法降低其他无关因素的干扰,并从东北官话区内部的对比扩大至与官话区外语言(如普通话、华北方言)的对比,增加比照对象更能看出东北方言极性问系统内的简化趋势。另外,本研究在初期进行调查问卷时,还进行了性别、出生年份、教育程度等指标的区分设定,但是由于个人能力所限,本次研究暂未考虑上述几个因素的相关性,这也是本研究未尽之处之一。

[1] 王珏. 汉语方言语气词南多北少之格局及其原因浅析[G]∥刘丹青. 汉语方言语法研究的新视角. 上海:上海教育出版社, 2013.

[2] 楚艳芳. 试论汉语外来词音节语素化现象[J]. 沈阳大学学报(社会科学版), 2014,16(2):230.

[3] 尹世超. 哈尔滨市志·方言[M]. 哈尔滨:黑龙江人民出版社, 1998.

[4] 邵敬敏. 汉语方言正反问句的类型学研究[G]∥汉语方言疑问范畴比较研究. 广州:暨南大学出版社, 2010.

[5] 刘晓梅. 期待绚烂绽放:百年东北官话研究书评[J]. 吉林大学社会科学学报, 2008,48(1):138.

[6] KÖNIG E, SIEMUND P. Speech act distinctions in grammar[M]∥SHOPEN T, eds. Language Typology and Syntactic Description. Cambridge: Cambridge University Press, 2007:1-42.

[7] 吴福祥. 南方语言正反问句的来源[J]. 民族语文, 2008(1):3.

[8] 李宇明. 疑问标记的复用及标记功能的衰变[J]. 中国语文, 1997(2):97.

[9] 贺巍. 东北官话的分区(稿)[J]. 方言, 1986(3).

[10] 姜世忠. 呼兰县志[M]. 北京:中华书局, 1994.

[11] 黄伯荣. 汉语方言语法调查手册[M]. 广州:广东人民出版社, 2001.

[12] 郭杰. 类型学视野的现代汉语名词补足语结构考察[J]. 沈阳大学学报(社会科学版), 2016,18(4):476.

【责任编辑 李美丽】

Simplification Trend in Polar Interrogatives System in Northeast Dialect

Wang Xinxin

(School of Liberal Arts, Nanjing University, Nanjing 210023, China)

With positive and negative questions as the starting point, the polar interrogatives system as a whole, the actual use tendency of the interrogative means in the polar interrogatives system of Northeast dialect is investigate. It is concluded that the Northeast dialect has a simplification trend in the use of the polar interrogatives system.

northeast dialect; polar interrogatives system; simplification

2016-08-31

国家社会科学基金资助项目(11BYY084); 江苏省普通高校学术学位研究生科研创新计划项目(KYLX16_0015); 南京大学研究生科研创新基金资助项目(2015CW03)。

汪欣欣(1986-),女,黑龙江哈尔滨人,南京大学博士研究生。

2095-5464(2016)06-0751-06

H 179

A