以法治衡量政治发展——基于近代四部法律文本的微观分析

丁 亚 仙

(华东政法大学 研究生教育院, 上海 200042)

以法治衡量政治发展

——基于近代四部法律文本的微观分析

丁 亚 仙

(华东政法大学 研究生教育院, 上海 200042)

论证了法治衡量政治发展的可行性,提炼出四个立法原则作为衡量指标。梳理了四部近代法律文本体现立法原则的情况,以此对政治发展作了相应的衡量,并指出了法治对政治发展与改革的重大意义。

法治; 政治; 衡量指标; 法律文本

中国在对外战争中被迫开启现代化进程,政治发展与转型成为百余年来民族与国家的重任。法治既是一种治国方略,也是一种社会形态。法治的价值在于它体现并塑造着理性权威及社会的现代秩序,而这正是解决中国双重转型中一系列问题的关键。重视法治,以法治维度看待政治发展对进一步探索中国特色社会主义发展道路具有重大意义。

一、 以法治衡量政治发展的可行性

1. 用法律秩序衡量政治秩序的可行性

政治发展是政治科学中用于描述民族统一构设和国家建立的过程,特别是第二次世界大战以后摆脱殖民统治的亚洲、非洲新独立国家的建立过程的一个概念[1]。政治发展理论有两种基本观点,即断裂发展观与演化发展观。早期的政治发展理论从传统性与现代性相对立的预设出发,视政治发展为一种政治结果,认为政治发展是发展中国家转变为发达国家的单一线性过程,形成了断裂的发展观。亨廷顿提出了具有代表性的演化发展观,以政治稳定和政治秩序作为价值追求,探讨渐进的政治发展模式,也就是将政治发展作为政治变迁的过程加以分析、研究,构成政治发展的要素,解析政治发展的性质与限度。早期的政治发展理论基于二战后通过革命建立民族国家的历史经验,强调传统性的局限和现代性的普适价值。而亨廷顿及之后出现的新制度主义学派的学者更加关注政治发展的内在动因,试图抽象出主导政治发展进程的普遍有效的路径。两种观点的侧重点不同,反映了政治发展理论在不同历史时期的研究成果。无论将现代社会看成与传统社会截然不同的模式,还是将它看作传统社会的发展结果,基本共识是将政治发展的概念阐述为一种社会重构。这种重构可以是完全重建,也可以是部分变迁。因此,洞悉政治发展首先要依据特别标准划分现代政治与传统政治。

从系统论的角度理解,政治发展既不是一个单一体系,也不是多个独立的特征体系混合而成的。政治发展应该是由价值、制度、经济、文化等各个方面的子系统融合在一起形成的具有某种统一特征的整体系统,而这种整体系统便构成了秩序。哈耶克认为:所谓秩序,我们将一以贯之地意指这样一种事态,其间,无数且各种各样的要素之间的相互关系是极为密切的,所以可以从我们对整体中的某个空间部分或某个时间部分所作的了解中学会对其余部分作出正确的预期,或者至少是学会作出颇有希望被证明为正确的预期[2]。如果以这种观点分析政治发展,人们的视角便从部分深入转变为整体把握,落脚点从社会要素转变为社会结构。政治性的社会结构由权力与权利组成。一个社会要形成秩序,除了赤裸的权力,还需要权威。权力转化为权威的过程是借助于法律来完成的。政治秩序首要的便是法律秩序,特定社会的法律秩序是该社会权力配置与政治关系的外在表现。由此,法律秩序可以作为衡量政治发展的切入点。

2. 用法治衡量政治发展的可行性

“发展”是一个内含位阶概念的词语,用以表达具有单一方向性的运动过程,即从低阶向高阶转变的过程。由此得出,政治发展由旧秩序向新秩序的转变,必然承载了特定的合理性。这种合理性被称为现代性的内核。对此,思想家有不同的讨论分析。阿尔蒙德根据结构—功能主义分析框架,把政治发展问题归结为结构如何适应功能的需要并不断调整自身以实现功能的问题。通过结构分化达到一个政治体系的体系、过程和政策三个层次的政治功能的完善,最终实现该政治体系的政治发展[3]。他提出:政治发展就是国家的发展和国家的民主化,实现政治发展需要依赖政治结构分化与文化世俗化。白鲁恂将政治发展过程的核心因素总结为平等、能力、分化三个方面。亨廷顿认为:首要的问题不是自由,而是建立一个合法的公共秩序;人当然可以有秩序而无自由,但不能有自由而无秩序[4]。显然,学者对新秩序的核心即现代性的核心特征没有达成共识,政治发展的目的是工具性还是价值性的争论没有得到解决。由工具理性或价值理性指引而导致的政治发展必然不同。政治发展的目的要偏重有用性还是伦理性,评判政治发展的因素是现实合理性还是绝对价值性,这些问题在理论界依然是论争主题。然而,韦伯在提出人的两种理性时便表明二者的不可分割性。因此,衡量政治发展不是衡量某种现实可操作性,也不是衡量某种哲学价值,而是以内含价值性的工具手段为衡量政治发展的指标。由此分析,结合前段以法律秩序作为切入点的选择,衡量政治发展的指标可以确定为法治。法治是一种以法权为统治权的社会结构,法权对权力与权利的分割决定了法的性质与法治的形态。法治本身不是政治发展的终极目标,但法治承载的自由、平等、民主、正义等是政治发展必须体现的价值。

二、 以法治衡量政治发展的路径

1. 以立法原则作为衡量指标

法治是一套观念、制度、结构的实体价值与形式价值兼具的体系。以法治衡量政治发展需要提炼出特定的指标以供实际操作。法治的形式价值指法律本身的科学性与程序性,法治的实体价值是指由法治决定的法理在目的和后果上应遵循的社会原则[5]。根据法律先于立法的理论,法律是内在秩序的外在体现,而立法行为是人的能动性作用于法律。由于立法是人为动作,立法行为本身与内生于秩序的法律之正义性没有正相关关系,因此立法可能有损于法律的权威与价值。只有立法遵循一定的原则,并且将立法原则制度化才可以保障法律价值的实现。因此,特定社会的立法原则在某种程度上体现了该社会对法律价值的选择,也体现了法律与国家权力体系的关系,侧面反应该社会法治的成熟度。由此,以法治衡量政治发展可以采取以立法原则为指标的方式。

区分现代社会与传统社会的立法原则可以根据以下分析来判断:①传统社会的法律来源于权力,如神权、君权等。而现代社会的法律来源于权利,即大众参与性,这种特征可以通过立法原则中的民主原则来体现。②传统社会的法律通过强化权力以保障权利,使权力的位阶高于权利,因而使权力主体的社会地位高于权利主体。现代社会的法律通过限制权力以保护权利,是天赋的权利不容被侵犯的体现,即人人享有相同的天赋人权。这种特征可以通过立法原则中的平等原则来体现。③传统社会的法律所规定的义务来源于权力,义务被强加给人民。而现代社会的法律所规定的义务来源于权利,权利是社会形成的终极因素,义务是权利主体之间共存的代价。国家主权不是外来强加的力量,而恰恰是个人自由的产物,它来自每个人身上追求自由的欲望与意志,它是人民主权的法律表现[6]。因此,这种特征可以通过人民主权原则来体现。基于上述分析可知:如果特定社会的立法原则中含有民主原则、平等原则与人民主权原则,则可以认定该社会具有现代性的政治形态,取得了政治发展;反之,则是传统政治形态,未取得政治发展。

2. 立法原则梳理

以此理论用于划分中国的现代政治形态与传统政治形态,首先需要对历史中的立法原则进行梳理。人们普遍认为中国现代化进程始于清末。为更加清晰地辨别传统政治向现代政治转变的起始点,本文选取清末至建国前较有代表性的具有宪法性质的法律文本予以考察。这些文本包括《钦定宪法大纲》《中华民国临时约法》《中华民国训政时期约法》《中华民国宪法》。

(1) 民主原则考察。1908年8月27日颁布的《钦定宪法大纲》(以下简称《大纲》)可以被认为中国历史上第一部宪法。它借鉴日本的明治宪法而成,是清政府在立宪运动的浪潮不断高涨的压力下所作的妥协之举。《大纲》规定君主有钦定颁行法律及发交议案之权。君主享有召集、开闭、停展及解散议院之权。解散之时,即令国民重行选举新议员,其被解散之旧员,即与齐民无异,倘有抗违,量其情节以相当之法律处治。《大纲》另附有议院选举办法。可以看出,《大纲》并未表达民主之意,但已经应用了“选举”的概念,是一种进步,而同时又强调了君主的集权,因此可以被认定为体现了无名无实的民主原则。

辛亥革命之后,南京临时政府于1912年3月11日颁布了中国第一部资产阶级性质的宪法《中华民国临时约法》。其中规定,人民有选举与被选举之权。第二十九条规定,临时大总统、副总统由参议院选举之。以总员四分之三以上出席,得票满投票总数三分二以上者为当选。第十六条规定,中华民国之立法权以参议院行之。第十七条规定,参议院以第十八条所定各地方选派之参议员组织之。由条文规定可知,各地选派人员组成参议院,参议院有权立法与选举总统、副总统。人民的选举与被选举权不能得到落实,因此该约法体现了有限的民主原则。

《中华民国训政时期约法》是1931年5月12日颁布的确立国民党一党专政的具有宪法性质的文件。瞿同祖、杨幼炯这样评价它:此次训政时期约法之颁布可谓为奠定国民革命成功之初基,既系政府与国民之一种公约,不啻为一种党治、法治间过渡之工具[7]。该约法较全面地列述了权力与权利的划分、国家结构及各种事务的管理办法。约法开篇提到:国民政府本革命之三民主义五权宪法以建设中华民国。既由军政时期进入训政时期,允宜公布约法,共同遵守,以期促成宪政,授政于民选之政府。约法第七条规定,在完全自治之县享有建国大纲第九条所定选举、罢免、创制、复决之权。由此可判断该约法体现了民主原则。但第三十一条规定,选举、罢免、创制、复决四种政权之行使,由国民政府训导之。这种规定又将政府权力置于公民权利之上。因此,该约法体现了不完全的民主原则。

《中华民国宪法》于1947年1月1日颁布。中华民国议会为发扬国光,巩固国圉,增进社会福利,拥护人道尊严,制兹宪法,宣布全国,永矢咸遵,垂之无极。该文本较为具体地规定了选举办法。第十七条规定,中华民国人民依法律有选举权及被选举权。第七十二条规定,中华民国人民,完全享有公权,年满四十岁以上,并居住国内满十年以上者,得被选举为大总统。因此,该文件初步体现了民主原则。

(2) 平等原则考察。《钦定宪法大纲》列举臣民权利时规定,非按照法律所定不加以逮捕监禁处罚。臣民之财产及居住无故不加侵扰。这种规定明确保护了权利,是极大的进步。但由封建统治阶级颁布的法律有其历史局限性。《大纲》第一章第一条便规定,大清帝国统治大清帝国万世一系,永永尊戴。尊上神圣尊严不可侵犯。因此,该大纲本质上还是一个君贵民轻的封建法规,体现了不平等原则。《中华民国临时约法》第五条规定,中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别。列举人民享有自由权中规定:人民之身体非依法律,不得逮捕、拘禁、审问、处罚。人民之家宅非依法律不得侵入或搜索。这些规定体现了公民的平等地位。第十五条规定,本章所载民之权利,有认为增进公益、维持治安或非常紧急必要时,得依法律限制之。此规定又透露出公民权利与自由被权力的正义之名所剥夺的可能性。因此,该文件体现了不完全的平等原则。《中华民国训政时期约法》第六条规定,中华民国国民无男女、种族、宗教、阶级之区别,在法律上一律平等。同时在列举国民权利时多用“非依法律不得”的字眼,如第十二条,人民有迁徙之自由,非依法律不得停止或限制之。《中华民国宪法》第五条规定,中华民国人民于法律上无种族、阶级、宗教之别,均为平等。这两个文件可以被认为规定了平等性的立法原则。

(3) 人民主权原则考察。《钦定宪法大纲》由两部分组成,即关于君主大权者、关于臣民权利者。该大纲始终使用“臣民”字眼,在确定君主主权的同时又列举臣民权利,具有内在矛盾性,没有体现人民主权原则。《中华民国临时约法》在总纲中规定:第一条,中华民国由中华人民组织之。第二条,中华民国之主权属于国民全体。在列举的权利与义务中,明确规定两项义务,即纳税与服兵役。可以被认为体现了人民主权的立法原则。《中华民国训政时期约法》总纲第二条:中华民国之主权属于国民全体,凡依法律享有中华民国国籍者为中华民国国民。《中华民国宪法》第四条规定,凡依法律所定,属中华民国国籍者,为中华民国人民。后两者也可以被认定为具有人民主权的立法原则。

3. 初步结论

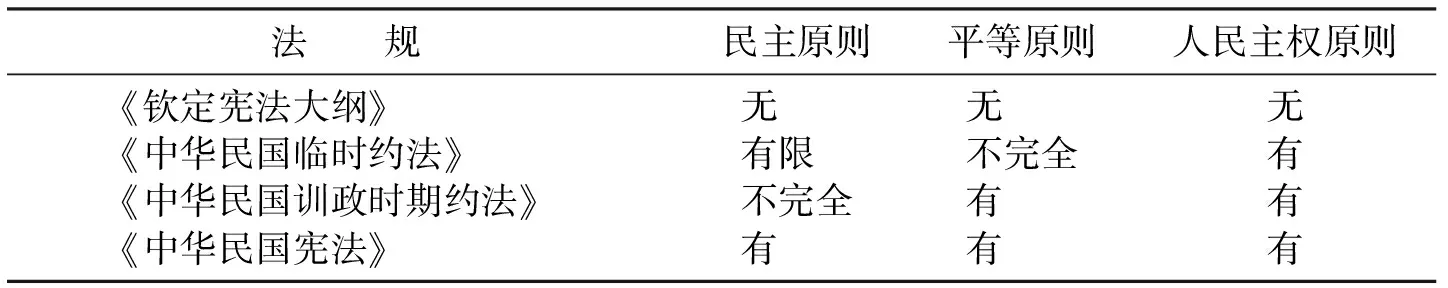

以上的分析结果可以汇总为表1。

按照前面叙述的理论,若同时具备民主原则、平等原则与人民主权原则作为立法原则,可以判定该政治形态具备现代化的特征,完成了传统至现代的转化及政治发展的过程,那么分析显示:《钦定宪法大纲》是完全的传统社会产物;《中华民国临时约法》至《中华民国训政时期约法》是传统政治向现代政治的过渡阶段;《中华民国宪法》初具现代性。因此,可以得出简要的结论:由《中华民国宪法》始,传统政治诸因素开始发生消解,而现代政治诸因素开始出现。

表1 本文选取的四种法律文本之民主性比较

三、 以法治衡量政治发展的意义

政治发展是一种目标性运动,政治目标的性质决定了政治形态的本质。以法治衡量政治发展,既体现了政治发展的价值,也明确了社会发展的性质。

1. 政治发展始于价值,成于制度

由表1可以发现,立法原则中人民主权原则较早得到认同和确认,平等原则居第二,民主原则较晚出现。三种立法原则相比较,人民主权原则属于抽象价值,民主原则属于具体价值。也就是说,民主本身需要制度设计才可以凸显,而人民主权原则需要复杂的社会体系予以实现,它的价值性意义更大。价值或文化等思想领域的因素对制度发展有引导作用,因此政治发展之初必然是价值先行,制度慢进。西方国家历史上的宗教改革、文艺复兴,我国的启蒙运动等都是政治在思想领域的发展。政治文化是政治发展的基础。同时,只有政治文化而没有制度实践就不可能完成政治发展。制度是思想的体现,思想的制度化使政治的价值更接近理想。法治是人类文明的成果,是理性的社会结构模式,是政治发展的价值载体。

2. 政治发展始于社会,成于个人

政治是一个社会性的概念,政治发展是社会中关于权力的结构模式的变迁。政治发展表达了宏观社会结构的演变,侧重的是整体性和系统性。法治亦是如此,法治是依法治国,是以法权实行统治的治国模式,同样表达了社会群体的模式状态。但法治的本质是“个体的崛起”。 “个体摆脱共同体的束缚之后就有了个人”[8]。封建社会,皇上是天子,奉天承运,天然具有权力合法性。现代社会,法律之下人人平等,共享天赋人权。对个体权利的确认与保护是法治的目标。以法治衡量政治发展,也就是以人的主体地位作为政治的价值,以维护人的尊严为政治的目标。因此,政治发展是政治结构的变迁,更是个体权利的胜利。

[1] 波格丹诺. 布莱克维尔政治制度百科全书[M]. 邓正来,等译. 北京:中国政法大学出版社, 2010:482.

[2] 哈耶克. 法律、立法与自由:第一卷[M]. 邓正来,等译. 北京:中国大百科全书出版社, 2000:54.

[3] 陈剩勇,钟冬升. 论阿尔蒙德的政治发展理论[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2007(5):71.

[4] 亨廷顿. 变化社会中的政治秩序[M]. 王冠华,刘为,等译. 上海:上海世纪出版集团, 2008:6.

[5] 王人博,程燎原. 法治论[M]. 桂林:广西师范大学出版社, 2014:106.

[6] 强世功. 立法者的法理学[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店, 2007:366.

[7] 杨幼炯,瞿同祖. 近代中国立法史:中国法律与中国社会:第一编[M]. 上海:上海书店, 1989:369.

[8] 吕富渊. 从资本主义发展角度看宗教改革对基督教伦理的创造性转化[J]. 沈阳大学学报(社会科学版), 2015(4):495-498.

【责任编辑 刘晓鸥】

Measuring Political Development with Rule of Law: A Micro-Analysis Based on Four Legal Texts in Modern Times

Ding Yaxian

(School of Postgraduate Education, East China University of Political Science and Law, Shanghai 200042, China)

The feasibility of measuring political development with rule of law is argued,and four legislative principles are extracted as measure index. By comparing and untangling legislative principles in four legal texts of modern China, a corresponding measure of political development is made. The great significance of the rule of law to the political development and reform is pointed out.

rule of law; politics; measure index; legal text

2016-06-26

丁亚仙(1988-),女,河南商丘人,华东政法大学博士研究生,商丘师范学院助教。

2095-5464(2016)06-0701-04

D 9; D 62

A