上海市成年人不同体力活动类型与静态平衡能力的相关性

全书浩 王人卫 刘欣徐亮亮刘阳李合

1上海体育学院运动科学学院(上海200438)

2上海体育科学研究所

平衡能力是身体素质的重要组成部分。对老年人而言,平衡能力的下降会增加老年人跌倒的风险,影响老年人的生存和生活质量[1]。对成年人而言,某些职业要求有较高的平衡能力,如救援和建筑工作等。传统研究认为姿势平衡在60岁以前功能稳定,60岁以后开始下降。随着年龄的增长,成年人平衡能力下降,然而并不是在60岁后才开始下降。一些研究发现中年人的平衡能力明显低于青年人的平衡能力,60岁以后平衡能力下降明显加快[2]。2010年和2014年国民体质监测报告均显示我国成年人的平衡能力明显下降。

体力活动可以改善因年龄增长而导致的身体素质的下降,能明显提高中老年人的平衡能力[3,4]。不同的体力活动类型和活动时间对平衡能力的影响不同,本体感觉类体力活动主要提高静态平衡能力,力量类体力活动主要提高动态平衡能力[5]。对于不同年龄的人群和身体素质,体力活动对平衡能力的提升效果也不尽相同。已有研究证实老年人平衡能力和体力活动存在相关,即使短期的运动训练也能改善老年人的平衡能力[4],但是成年人平衡能力与体力活动关系的大样本研究迄今相对缺乏,因此,本研究旨在探讨上海市成年人平衡能力的规律,分析平衡能力与体力活动的相关性。

1 对象与方法

1.1 研究对象

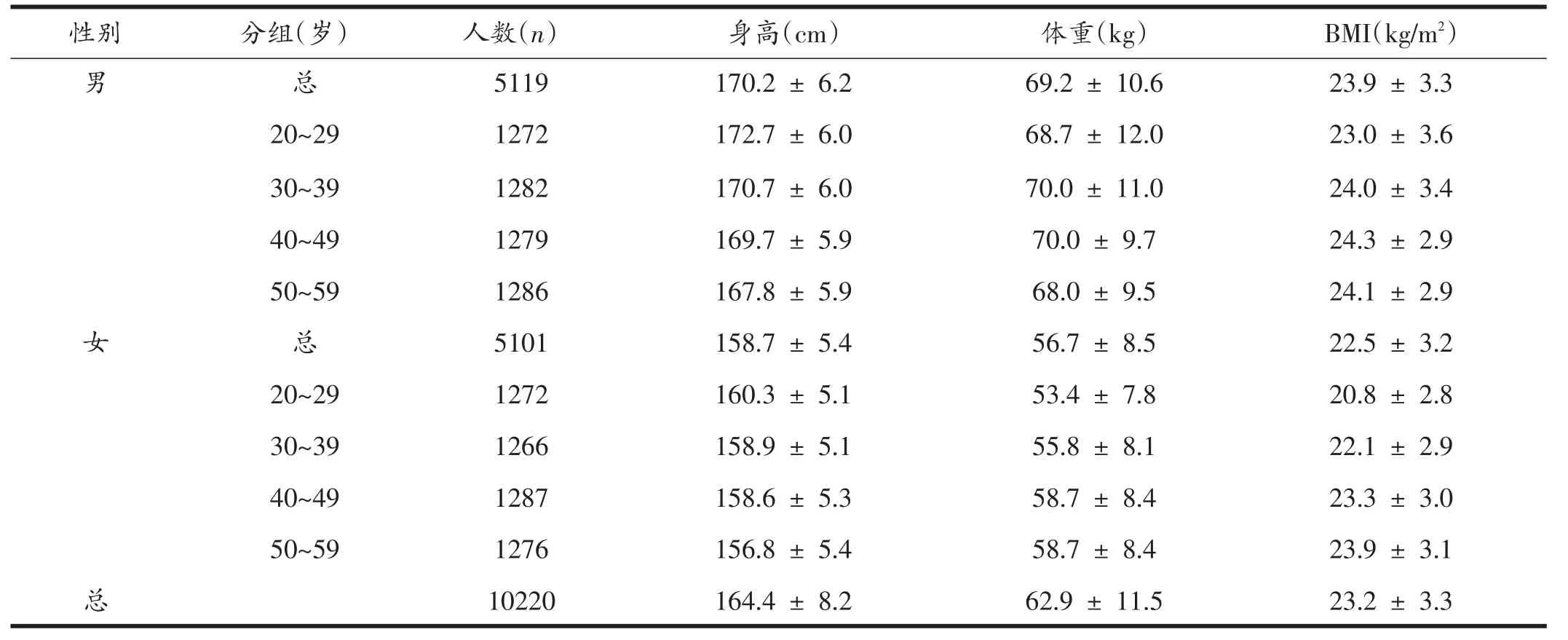

研究对象为上海市参加2010年国民体质监测的成年人,将人群按性别分为两组,以每10岁为一个年龄组(20~29岁,30~39岁,40~49岁,50~59岁),受试者基本情况见表1。

监测对象要求身体健康,发育健全,无先天、遗传性疾病(如先天性心脏病、瘫痪、聋哑、痴呆、精神异常、发育迟缓等),以及急、慢性疾病(如心脏病、高血压等),具有生活自理能力、思维能力和接受能力,具有基本的运动能力。

1.2 研究方法

1.2.1 体力活动测量

本研究采用2010年国民体质监测问卷对上海市18个区20~59岁健康成年人进行体力活动调查,其中体力活动调查问卷主要包括工作期间体力活动、交通行程体力活动、家务劳动体力活动、休闲时间体力活动、静态时间体力活动等五部分的内容,由研究人员调查完毕后统一收回,统计并确定总体力活动水平。此外问卷中还包括调查对象的性别、年龄、城乡属性、职业、学历、锻炼习惯等附加问题,问卷共有22个问题。

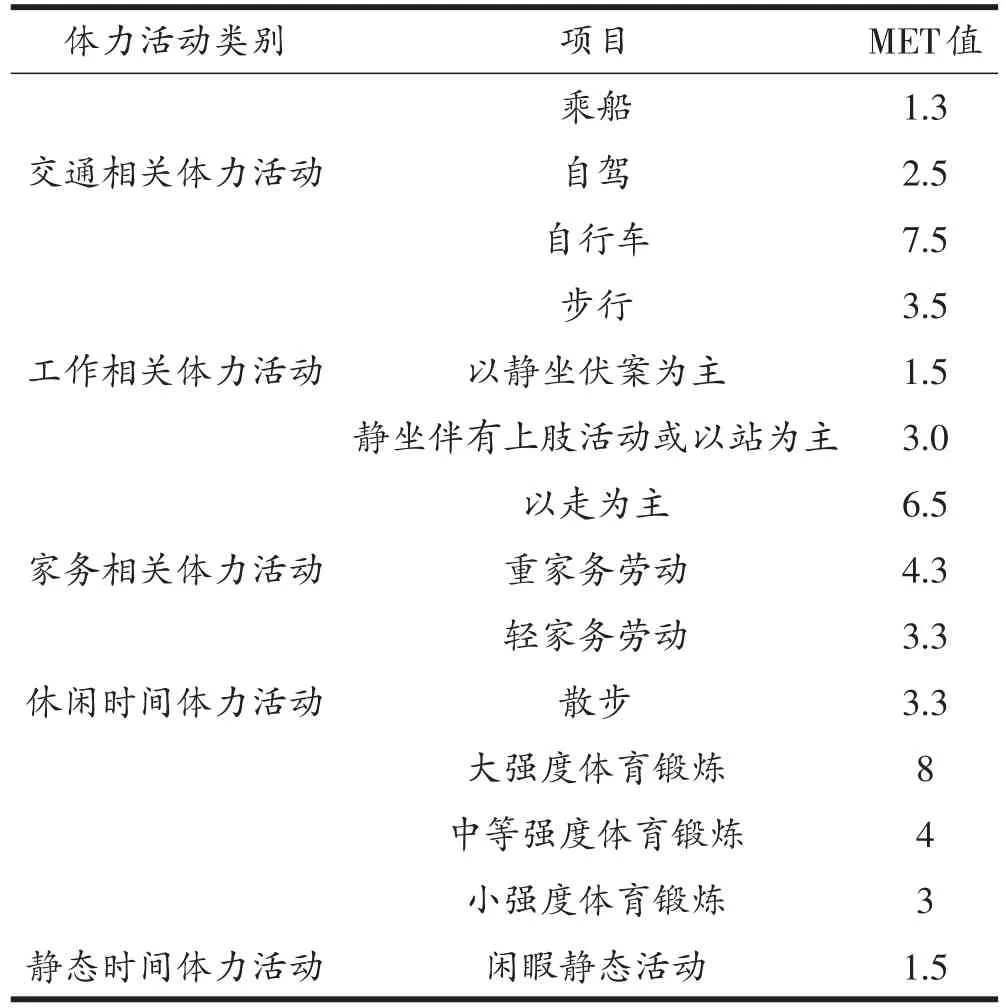

体力活动数据采用国际体力活动问卷(IPAQ)确定的标准进行计算,指标包括1周工作期间体力活动量、1周交通行程体力活动量、1周家务相关体力活动量、1周休闲时间体力活动量、1周小强度活动量、1周中等强度活动量、1周大强度活动量、1周总体力活动量以及1周静态时间体力活动量。体力活动量(MET-minutes/week)=体力活动强度MET值×体力活动时间(分钟)/天×活动天数。体力活动能量消耗的赋值如表2所示。

表1 受试者基本情况

表2 体力活动能量消耗赋值[6]

1.2.2 平衡能力测试

平衡能力测试采用电子闭眼单脚站立测试仪,按2010年国民体质监测手册执行:让受试者以优势脚站立在闭眼单脚站立测试仪上,记录闭眼单脚站立时间。测试2次,记录最好成绩。

1.3 数据处理与统计分析

使用SPSS20.0软件分析数据。所有数据采用平均数和95%的置信区间来表示,对不同年龄段体力活动和平衡能力进行描述性统计;不同组间的比较采用单因素方差分析;体力活动的能量消耗和闭眼单脚站立时间的相关性检验采用Pearson correlation分析。P<0.05为差异具有显著性,P<0.01为差异具有非常显著性。

2 研究结果

2.1 上海市成年人平衡能力情况

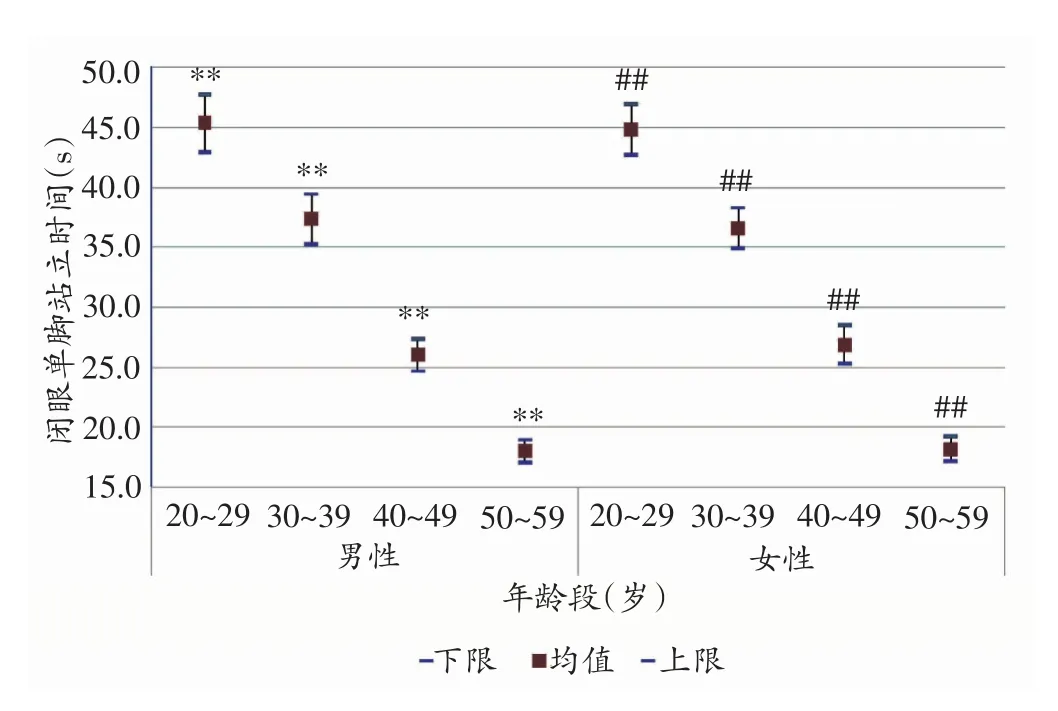

如图1所示,上海市成年人不同年龄段间闭眼单脚站立时间有显著性差异(P<0.01),平衡能力呈增龄性下降趋势。不同性别成年人的平衡能力无显著性差异(P>0.05)。

图1 上海市成年人平衡能力随年龄变化趋势

2.2 上海市成年人平衡能力与不同类型体力活动的相关性

如表3所示,闭眼单脚站立时间与工作相关体力活动、交通相关体力活动、家务相关体力活动、静态时间体力活动、总体力活动的能量消耗均存在负相关(P<0.01)。不同年龄、性别的平衡能力与各类型体力活动能量消耗的相关性如下:20~29岁年龄组,无论男女,闭眼单脚站立时间与各类型体力活动能量消耗之间相关无显著性差异;30~39岁组男性闭眼单脚站立时间与工作体力活动能量消耗存在负相关(P<0.01),与休闲时间体力活动能量消耗存在正相关(P<0.01);30~39岁组女性闭眼单脚站立时间与工作、交通、静态和总体力活动能量消耗存在负相关(P<0.01),与休闲时间体力活动呈正相关(P<0.05);40~49岁组男性闭眼单脚站立时间与休闲时间体力活动能量消耗呈正相关(P<0.01);40~49岁女性闭眼单脚站立时间与工作、家务、静态、总体力活动能量消耗呈负相关(P<0.05);50~59岁男性闭眼单脚站立时间与休闲时间体力活动能量消耗呈正相关(P<0.05);50~59岁女性闭眼单脚站立时间与静态时间体力活动能量消耗呈负相关(P<0.05)。

表3 体力活动能量消耗与闭眼单脚站立时间的相关性

3 分析

平衡能力主要包括静态平衡和动态平衡。静态平衡即人体或人体某一部位处于特定姿势时保持稳定状态的能力。本研究通过闭眼单脚站立测试反映上海市成年人的静态平衡能力,结果显示,上海市成年人平衡能力随年龄增长而降低,男女之间没有显著性差异,与前人研究结果[7]一致。

基于大样本的研究显示,听力受损、前庭功能损伤、视觉缺陷、体力活动缺乏、平衡功能不好等会增加跌倒的风险[8]。美国的一项研究调查指出:积极参加体力活动且无论强度大小,能明显提高老年人的功能平衡。低强度的体力活动可以提高静态平衡,高强度的体力活动提高动态平衡[9]。也有研究发现中等体力活动能明显减少跌倒的发生,但继续增加体力活动并不能提高平衡能力[8]。本研究结果提示,体力活动对平衡能力的提高可能是由于体育锻炼的作用。Oliveira等[10]认为不同的运动类型可能对平衡能力影响不同,研究了迷你蹦床、水上体操和传统的地面体操对老年妇女平衡能力的影响,发现12周训练后受试者的平衡能力均明显提高。陈文鹤[11]等研究认为,长期木兰拳练习能提高中老年人本体感觉的敏感性和大脑中枢对感觉刺激的综合处理能力,从而提高平衡能力。Pirouzi[12]等研究认为跑步机上训练能提高老年人的平衡能力。Matheron等[13]认为简单的感觉器官训练也会对平衡能力产生影响,研究发现即使短时间的眼球主动聚散运动也会改善老年人的平衡能力。本研究中休闲时间体力活动(体育锻炼)与平衡能力呈正相关,可能是由于体育锻炼提高了肌力、本体感觉的敏感性和中枢对感觉刺激的综合处理能力。

尽管体育锻炼可提高成年人的平衡能力,但其他类型的体力活动可能降低平衡能力。Stephan等[14]研究发现高水平的家务体力活动可以弥补休闲体力活动不足,对平衡能力产生有益影响。本研究中家务体力活动与平衡能力呈负相关,可能是由于本研究没有对家务体力活动进行强度分类且我国低强度的家务活动较多,不能达到对平衡能力的有效刺激。Mani等[15]研究了新西兰农民工驾驶农用自助车对平衡能力的影响,发现短时间的驾驶会提高静态平衡能力,而长时间的驾驶会降低静态平衡能力。本研究中总体力活动与平衡能力呈负相关,这与国外的研究有一定差异,可能是由于我国成年人工作体力活动比例较高,闲暇体育锻炼比例较低[17]的缘由。本研究中工作相关体力活动、家务相关体力活动和交通相关体力活动均与平衡能力呈负相关,可能是由于这类体力活动的形式比较单一、强度比较小、时间较长等不能有效刺激平衡能力。活动形式单一可能造成屈伸肌群力量不平衡、人体面对平衡干扰的预测性反应策略改变。长时间的小强度体力活动可能会导致肌肉劳损、关节灵活度下降,从而降低成年人的平衡能力。

30~49岁年龄组男性和女性平衡能力与工作相关体力活动和闲暇静态体力活动呈负相关,而与休闲时间体力活动(体育锻炼)呈正相关,说明成年人在30~49岁年龄段平衡能力会因体育锻炼而明显改善。本研究结果对于选择运动干预的时机、形式,以改善成年人平衡能力或减缓平衡能力下降有重要意义。赵影等[16]的研究发现,太极拳训练能明显改善中老年女性的平衡能力,且锻炼时间越长效果越好。刘善云等[17]的研究发现,12周的核心力量训练能明显改善老年男性的平衡能力,而12周的健身路径练习虽然能增加下肢力量,但对平衡能力无影响。

4 结论与建议

上海市成年人静态平衡能力随年龄增长逐渐下降,且与工作相关体力活动、交通相关体力活动、家务相关体力活动、静态时间体力活动、总体力活动的能量消耗均存在负相关(P<0.01)。30~49岁年龄段的女性家务、工作相关体力活动越多,平衡能力越低。休闲时间体育锻炼能延缓随年龄增长导致的平衡能力下降。因此,建议上海市成年人在工作之余积极参加体育锻炼,预防因平衡能力下降致跌倒损伤。