中国社会组织内部治理管制的变迁

——基于社会组织内部治理管制指数的测量

胡辉华, 周丽华

(暨南大学 公共管理/应急管理学院, 广东 广州 510632)

中国社会组织内部治理管制的变迁

——基于社会组织内部治理管制指数的测量

胡辉华, 周丽华

(暨南大学 公共管理/应急管理学院, 广东 广州 510632)

文章借鉴OECD的就业保护法指数,构建了中国社会组织内部治理管制力度指数,并应用该指数来测量1988~2014年中国社会组织内部治理管制。测量发现我国社会组织内部治理管制经历了三个发展阶段:1988~1997年起步阶段,1998~2003年探索阶段和2004~2014年成型阶段,管制力度不断增强,管制水平总体上明显提高。量化社会组织内部治理管制水平的做法,可以为我们研究中国社会组织发展的外部环境提供一种新方法。

社会组织; 内部治理管制; 管制指数

一、 引 言

根据中国民政部发布的《2014年社会服务发展统计公报》,截止2014年底,全国共有社会组织60.6万个,吸纳社会各类人员就业682.3万人,形成固定资产1 560.6亿元。然而,随着社会组织的不断发展,诸如志愿失灵、效率低下、诚信危机等问题就一直被公众和学界诟病。这迫使我们重新审视社会组织的内部治理问题。很多社会组织为了实现问责而转向营利组织学习和借鉴公司治理方法。Young等指出“组织的治理已经成为社会组织能否有效运作的首要课题;社会组织需要借鉴营利性组织的治理机制。”[1]这里的“有效运作”更准确地说是“负责任的运作”,社会组织的内部治理就来源于此。

学术界现阶段侧重于研究社会组织内部治理的文献主要关注的是理事会的权责、角色及其与执行机构的关系,旨在借鉴营利组织的治理模式,以确保社会组织的内部治理如营利组织那样平衡委托—代理双方的权益。[2-5]关于外部环境对社会组织内部治理影响的研究则相对较少。然而,社会组织的内部治理不仅是一种管理模式,更是一个基于法律层面的制度安排。

托克维尔在其《论美国的民主》就关注到法律制度对于结社的重要影响。托克维尔认为结社自由是仅次于个人活动自由的最自然的自由,它同个人自由一样不可转让。他认为法律的确定性能够促进社会组织的发展,反之则会对社会组织的发展带来危害。如果立法部门制定法律,规定哪些结社是属于违法的,那么公民在结社前就可以知道自己行为的后果,避免参加被禁止的结社,而努力去进行法律所允许的结社活动;然而,如果立法机构并没有指定明确的法律机构,而是指定由某人负责判断哪些结社是危险的,如果允许此人可以把一切结社毁灭于萌芽之中,而所有人却无法事先知道什么情况下结社是违法的,那么,人们就会对结社敬而远之,结社的自由因而就会完全枯萎。前一种法制只禁止某些结社,而后一种法制则针对整个社会,使全社会受害。[6]因此,从法律上规范结社活动的一般原则是社会组织健康发展的前提,而内部治理涉及结社的性质和总体方向,在内部治理方面进行规范或管制对社会组织的发展而言就具有根本性的意义。目前,学界关于社会组织内部治理法律法规的研究聚焦于法律应该多大程度干预社会组织的内部治理。Irish等人主张法律只应该严格规定组织的基本权利、范围、权力和最低限度的要求,如非分配约束和基本的治理结构等;对于小范围改变治理结构(如成立委员会)组织本身应该有相对较大的自由裁量权。[7]徐晞认为“法律明确社会组织的底线,以责任归属为必要,在追求各方利益的协调和均衡上强调其正义性。”[8]Ebrahim侧重于社会组织自主性与法律问责的关系,他认为法律问责并非越多越好,法律问责对社会组织的发展仅具有短期效果。[9]邓宁华和栾卉认为“恢复性法律”对组织各部分的角色规定和权力分立比较清晰,组织领导层与管理层的提名权和决定权不被规范禁止即可;“禁止性法律”对组织各部分的角色规定和权力分立比较模糊,组织领导层与管理层的提名权和决定权要经批准才可。[10]尽管这些学者对于法律应该规制的内容有不同的看法,但是他们都一致认为过强的法律规制会损害社会组织的内部治理,从而阻碍它的运作。

然而,对于法律规制的程度及其对社会组织的影响却缺乏统计上的数据,定量研究匮乏。因此,萨拉蒙教授与其合作者从实证的角度分析研究社会组织的法律环境,就显得弥足珍贵。萨拉蒙教授主持的霍布金斯大学非营利部门国际比较项目构建需求指标和供给指标来测量各国有关社会组织的法律严格程度。法制环境能影响公民对社会组织的需求和社会组织的供给。研究者针对这两个方面设立了一项特别的公民社会法制环境标杆,需求部分设立6个子指标,供应部分设立了14个子指标,法律专家们对每一个指标从0~2赋值加总得到评分后,引入世界银行对各国编制的治理指标来调整基于理论的法律规定与基于事实运动的国家法律体系之间的差异,从而得到法制环境指数。[11]毋庸置疑,这是社会组织法律实证研究的巨大突破。然而,该研究存在以下两点不足:(1)侧重于供给指标。从指标的设定上,该研究聚焦于法律能为社会组织带来多少好处,关于法律对社会组织管制程度的研究相对薄弱。(2)无法看出法律对于社会组织发展的时序性影响以及政策变迁的特征。因此,该项目在研究分析法律对社会组织内部治理影响时,虽具有参考意义,但不能照搬其指标。

在时间纵向维度上测量法律管制对于社会影响的各种客观测量法中,OECD的就业立法保护指数(Employment Protection Legislation Index, EPLI)最为典型。EPLI是以雇主的解雇成本来衡量劳动力管制严格程度的指数。该指数于1994年创建,在1999年和2008年进一步完善,至今仍被多国学者所使用。EPLI指数采用四层级计算方法,包括3个维度和21个基本测量项。各研究者依照这21个基本项进行打分,再依照每个层次的权重算出最后得分,得分越高表示管制越严格。[12]EPLI是测量就业管制严格程度的指数,对于我们测量社会组织内部治理管制力度具有极大的启发性,我们将借鉴EPLI来构建测量中国社会组织内部治理管制力度的指标体系。

该指标体系旨在建立一个框架来思考法律法规与社会组织内部治理的关系,测量一个国家的法律环境是否有利于社会组织的运作,并且引导法律法规是应走向加强管制还是减少管制。

二、 社会组织内部治理管制指数的构建

本文收集到的法律文本来源于1988~2014年国家层面颁布的关于社会组织(包括社会团体、民办非企业单位和基金会)相关法律法规共10部。

在借鉴EPLI指数的结构和计算方法的基础上,我们需要确定第二层级以及第一层级基本测量项的具体内容。作为全国第一部综合性的社会组织地方法规,《广东省社会组织条例(征求意见稿)》第三章内部治理包含了章程治理、去行政化、组织机构、决策机构、执行机构、监督机构、负责人、非营利性、信息公开业务、财务制度、接受捐赠及使用和行为禁止共十二项内容。社会组织的内部治理既是一个静态的治理结构,也是一个动态的治理机制。而非营利性属于社会组织的本质特质;信息公开业务是对组织对外活动的管制;财务制度、接受捐赠及使用和行为禁止都是对社会组织管理的管制;因此,以上五项均不属于社会组织内部治理的范围。该条例中的“去行政化”,其根本目的在于提高社会组织内部治理的自主性。同时条例中的组织机构、决策机构、执行机构、监督机构、负责人是对组织的机构设置及其权责制衡方式作出要求,因此,我们把这五项归纳为“机构设置”。在《广东省社会组织条例(征求意见稿)》的基础上,我们确定了章程治理、自主性和机构设置及其运作三个维度。“章程治理”用于测量法律法规对社会组织内部“底线”的管制力度;“自主性”用于测量法律法规对社会组织“政会分离”的管制力度;“机构设置”用于测量法律法规对于社会组织的治理结构和机制的管制力度。

Hopkins和Gross指出法律需要回答有关社会组织内部治理的一系列问题,如章程的内容、决策机构的组成和权责、执行机构的产生、义务和范围以及审计委员会的权利等。[13]根据性质,把这一系列问题归入章程治理、自主性和机构设置三个维度中,我们从而确定第一层级基本测量项的具体内容共计16项(见表1)。

表1 社会组织内部治理管制力度指数

该指数采用三层级计算方法,包括章程治理、自主性和机构设置三个维度,这三个维度又分为16个具体测量项。每一测量项均有3级赋值标准,根据法律的规制程度从低到高按0、1、2赋分,得分越高,代表社会组织管制力度越高。我们依照这16个测量项对每一年相关的法律法规进行赋分,然后加总得出最后得分。

三、 中国社会组织内部治理管制水平的变迁

中国的社会组织包括三类:社会团体、基金会和民办

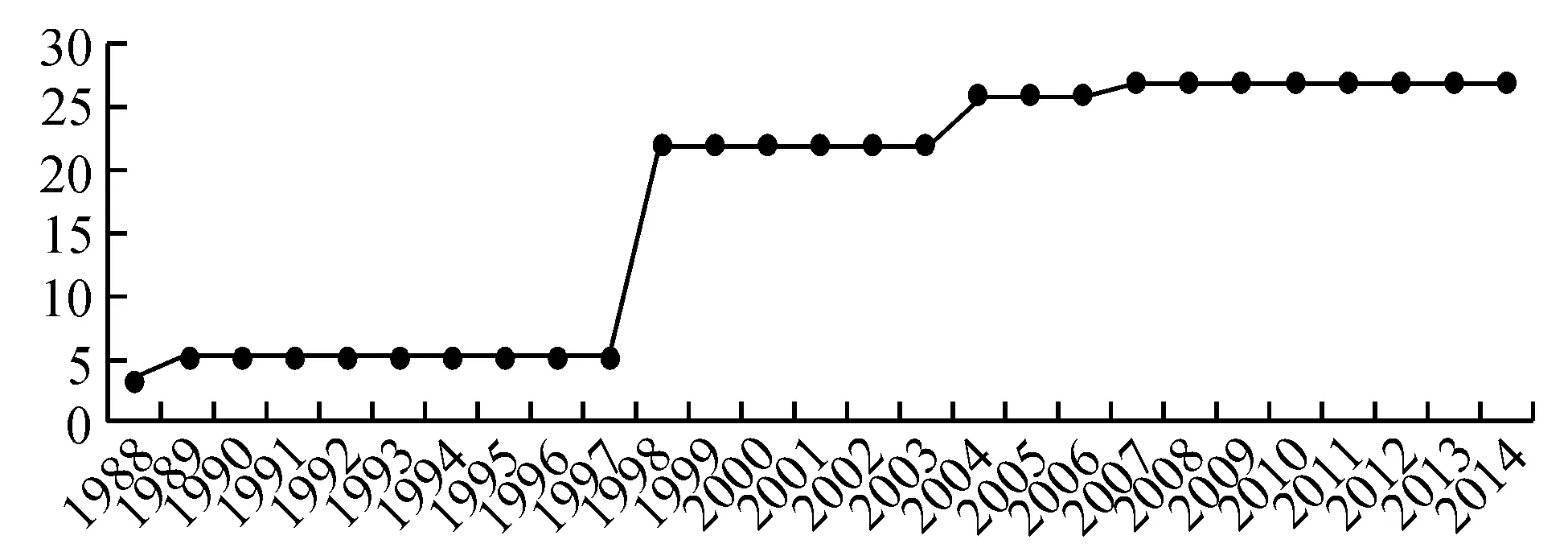

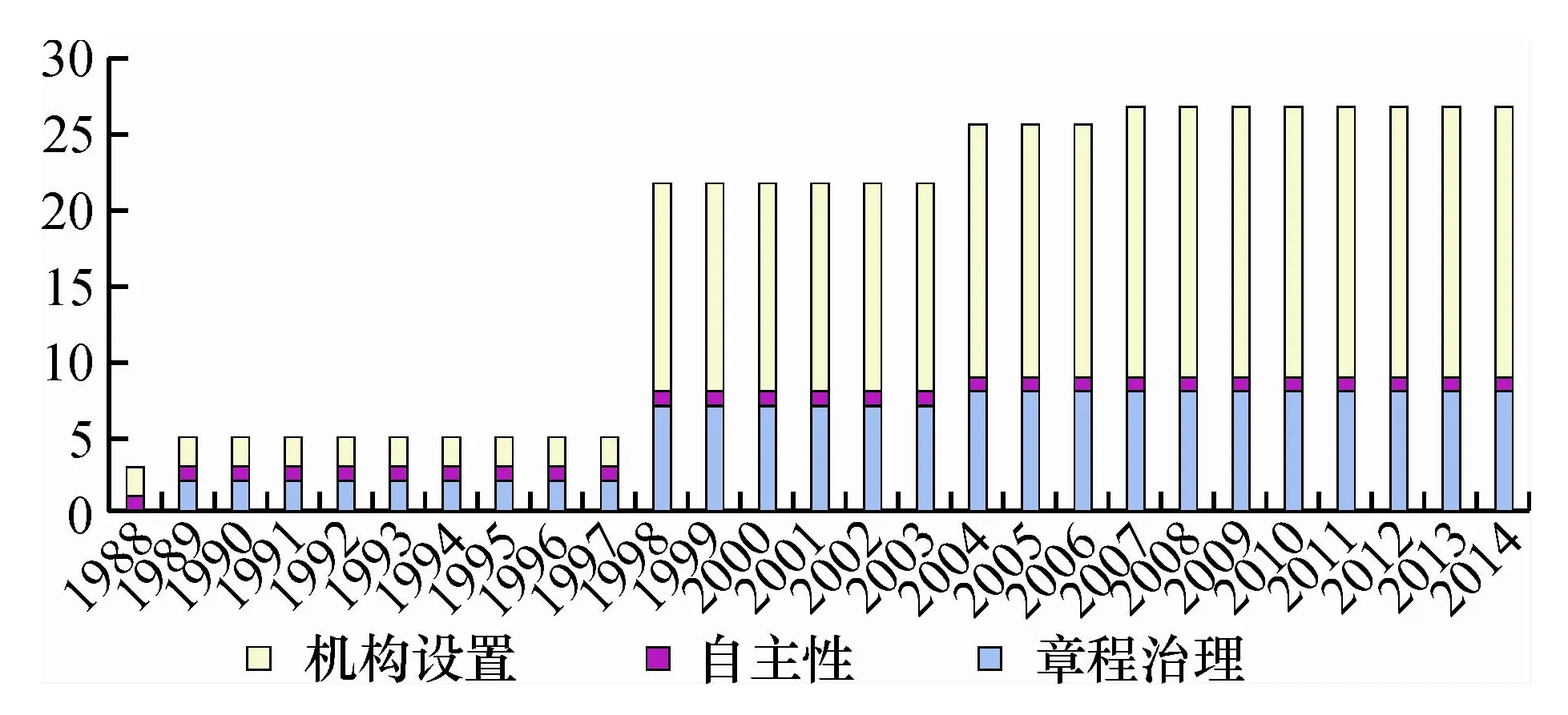

非企业单位。因此,本文在收集法律法规的时候,也涵盖了这三类组织。然而,法律对这三类社会组织的管制力度是不一样的,对基金会的管制力度最大,社会团体和民办非企业单位相当。但由于他们均属于社会组织,本质特征都是非营利性和民间性,因此,本文把三者作为一个整体予以研究。本文对中国社会组织内部治理的管制力度进行了测量,测量结果见图1。自从1988年有关社会组织的法律法规《基金会管理办法》出台后,中国社会组织内部治理管制力度稳步上升,经历了三个发展阶段,1988~1997年起步阶段,1998~2003年探索阶段和2004~2014年成型阶段。

图1 1988~2014年中国社会组织内部治理管制指数

1988年~1997年是中国社会组织内部治理管制的起步阶段,管制力度发展平缓,从1988年的3上升到1989年的5,直到1997年,该指数一直稳定在5。期间仅有《基金会管理办法(1988)》和《社会团体登记管理条例(1989)》两部法律规制社会组织内部治理。在中国改革开放后,首部关于社会组织的法规《基金会管理办法(1988)》中,仅对自主性和组织的决策方式做出了相关的规定,这部法律标志着中国对于社会组织的管理从传统型迈向法理型,同时也掀起了社会组织内部治理管制的帷幕。虽然涉及的测量项目仅有2项,但是已经完成了破冰之旅。到了1989年,得分上升至5,从图2可以看出这主要得益于章程治理管制的收紧。1989年出台的《社会团体登记管理条例》新增了关于章程治理的内容,对章程的内容以及违反章程宗旨的处罚做出了相关的规定。自1989年《社会团体登记管理条例》出台后,中国社会组织内部治理管制已涵盖三个维度,但是此阶段仅涵盖3个子项目,管制水平较低。

图2 1988~2014年中国社会组织内部治理管制整体程度和三个维度程度

Bebchuk和Roe曾指出“某法律规则的有效性在很大程度上取决于这个国家在采纳该规则已然形成的法律体系与治理结构。”[14]这两部法律作为社会组织领域法律的发展起点对于整个领域的后续发展有较大的影响力,它们确立了中国社会组织内部治理法律法规的基调和基本形式,后续的法律法规都是在它们的基础上根据外部环境和社会组织内部的变化加以修改,换言之,管制规则的变迁具有路径依赖的典型特征。因此,第一阶段管制指数低下及其轻微变迁虽不引人注目,但作为奠基性阶段,奠定了中国政府对社会组织内部治理管制的基本框架。同时也表明,中国政府开始朦胧地意识到管制社会组织内部治理的必要性和重要性。

经过前10年的探索,中国社会组织内部治理管制具备了一定的经验。1998年《民办非企业单位登记管理条例》《社会团体登记条例》及其配套的《社会团体章程示范文本》出台,一方面是对前一阶段的总结,另一方面也为应对新的形势做了准备。在这一阶段,中国的社会组织内部治理管制水平大幅度攀升,进入了探索阶段。得分从1997年的5大幅度上升到1998年的22,升幅达400%。新条例对章程治理的内容、备案期限和章程修改都有了更为严格的规定,章程治理的分数从2上升至7,升幅达250%。而机构设置评分更是从1997年2分跃升至1998年14分,升幅达600%,除决策方式、监督机构履行义务的要求和信息内部公开三个子项外,其他的子项均实现了首次突破。这主要得益于《社会团体章程示范文本》中,对于机构架构、权责和程序都做出了相应规定。从社会组织内部治理管制指数可以看出,《社会团体登记条例》和《社会团体章程示范文本》的出台都大大地提高了中国社会组织内部治理管制水平。此阶段,中国社会组织内部治理管制已经涵盖三大维度,16个子项目中的14个。这些法律法规的出台源于当时中国社会组织的急速发展,该指标的测量从量化的角度反映了中国当时的情况。

中国法律所规定的社会组织的内部治理结构的外在形态、职责等和公司治理的结构基本相似,这也是社会组织借鉴公司治理的重要体现。虽然《社会团体章程示范文本》的社会组织内部治理结构与公司治理有一定的相似性,然而,社会组织的内部治理更应体现民主、非营利和社会效益导向。因此,相较于营利组织,社会组织的内部治理结构应更确保社会公益性使命和愿景,而且治理机制则要防止有关人员违背组织的宗旨和使命,保证组织成员公平参与。为了回应这种需求,社会组织的最高权力机构——会员(代表)大会采取的是投票多数决定制,而营利性组织采取的是资本多数决定制,这也在《社会团体章程示范文本》得以体现。

概言之,1998至2003年期间,中国社会组织内部治理管制的水平得到飞速提升,管制范围更为广泛,管制内容更为具体丰富,管制程度也更为严格。社会组织内部治理的核心——章程,以及内部治理的基础——机构设置,受到了充分关注。《社会团体章程示范文本》从形式上明确并统一了政府对社会组织内部治理的要求,标志着管制走上了正轨化道路。

2004年中国社会组织内部治理管制水平从2003年的22分小幅度升至26分,这主要得益于机构设置管制水平的增长。2004年出台的《基金会管理条例》对于监督机构履行义务的要求和对信息公开的内容都做出了相关规定。该阶段,中国社会组织内部治理管制已经涵盖所有子项目。2007年,得分轻微上升1分至27分,这主要源于《民政部关于社会团体登记管理有关问题的通知》规定社会团体换届产生新一届理事长(会长)、副理事长(副会长)、秘书长后,无论是否发生人员、职务变动,均应按照相关规定,及时到登记管理机关办理负责人变更备案手续。2007年至今,国家并没有出台关于社会组织内部治理的法律法规,因而,从2007年开始,中国社会组织内部治理管制指数一直平稳处于27分的水平上。

可以看出,自2004至2014年,虽然在本文所测量的时段内时间跨度最长,但管制水平的变化却最轻微,管制的内容略有增添,而管制的严格程度变化不大。但这并不意味着管制放松,而在很大程度上意味着经过前一个阶段的强化,社会组织内部治理管制基本完善后,政府的关注点转向培育和扶持社会组织,促进社会组织发展壮大。

综上所述,中国社会组织内部治理管制得分从1997年的5于短短十年间便攀升至2007年的27,涵盖3大维度和16项子项目,十年之间的升幅之快引人瞩目。中国关于内部治理的管制政策每一个阶段都有其特点,第一阶段主要是以自主性管制为主,第二阶段是以章程治理和机构设置管制为主,第三阶段则是以机构设置管制为主。虽然改革开放后,第一部关于社会组织的法规于1988年便已实行,但是涵盖并不全面,仅包含了负责人性质和决策方式两个测量项,十年后即1998年,自新的《社会团体登记条例》出台后,才全面涵盖了3个维度,逐渐进入正轨。从整体而言,中国对于社会组织内部治理的管制呈现的是趋于严格的态势。究其原因,主要是由于基础薄弱,以往对于社会组织的管制尚处于初创阶段。

四、 结论与讨论

本文通过借鉴计量经济学的方法,尝试把法律对社会组织内部治理管制水平量化为具体的数据。本文整理了中国社会组织内部治理管制变迁的过程,经测量后发现自1998年修改后的《社会团体登记条例》以及《社会团体章程示范文本》出台后,中国社会组织内部治理管制水平的变迁经历了三个较为明显的阶段,管制力度不断增强,越来越严格,并且管制水平在总体上明显提高。

根据诺斯的制度变迁理论,“制度是为了降低人们互动中的不确定性而存在的”[15],而这种不确定性来源于信息的不完全性。由于社会组织数量的剧增和类型的多元化和复杂化,信息的不完全性增加,影响社会组织的公信力,导致交易成本提高。为回应此问题,纵观20多年来,政府对于社会组织内部治理的管制水平是不断提高的,这可以降低信息的不完全性,使公众稽查社会组织背信行为成为可能,社会组织的公信力得以提高,政府、社会与社会组织才能获得彼此合作的确定性。因此,社会组织内部治理以及政府对社会组织内部治理的管制对社会组织的发展具有重大意义。社会组织的政策管制水平实质上反映的是政府与社会之间关系的发展水平,从定量的角度研究,能够更为清晰、具体和准确地把握政府与社会之间关系发展的具体特征。

社会组织内部治理管制指数的理论意义在于为揭示政府对社会组织的管制程度及其变迁提供了一个理论框架,并提供了一套测量方法。社会组织内部治理的核心是章程,基础是机构设置,前提是自主性,因此,从这三个方面对社会组织的内容治理进行监管,则基本上足以把握社会组织内部治理的关键点,进而言之,从这三个方面对社会组织内部治理管制进行测量,可以全面地反映政府管制的总体水平。

而本文之所以认为对社会组织内部治理管制进行研究意义重大,是因为内部治理对当今中国社会组织的成长发展无论怎么强调都不过分,其理由有三个方面。首先,内部治理是社会组织自律的保障。在双重管理体制逐渐退出历史舞台的形势下,没有主管单位对社会组织的行为负责,只能靠其内部治理保证社会组织走在正确的轨道上。其次,内部治理是社会组织实现内部问责的根本途径。社会组织的主要经费来自会员或公众,对这些经费的流向及其使用效果的交代即问责。只有完善的治理机制才能确保社会组织的活动与组织宗旨保持一致,从而赢得会员和社会的信任。最后,内部治理是社会组织获取资源的根本前提。组织的发展需要各种资源,发挥理事会的作用即意味着权力回归理事会,使理事享有的义务与权力对等,才能调动理事的积极性,理事会才可能对组织的发展提供各方面的有力支持。所以,对社会组织内部治理的监管关系到社会组织成长发展的生命线。然而,国内外学术界对内部治理关注较多,却几乎完全忽视了政府管制对社会组织的内部治理具有根本性和方向性的决定作用。本文抛砖引玉,旨在引起学界对社会组织政府管制问题的关注。

当然,本文对社会组织内部治理管制指数的测量仅限于法律法规所涉及到的相关规定。中国现行相关法律法规最大的不足在于缺乏一部立法层面足够高的法律。社会组织的民事关系从来是各国相关法律中最为重要的部分,而在中国反而是行政管理的规定占据了相关法律的绝大多数,而有关社会组织的内部组织、财产关系等民事问题,仅在《社会团体章程示范文本》中有规定。[16]然而,《社会团体章程示范文本》的法律约束力度远低于有关条例。而且,目前中国关于社会组织的法律法规体系主要由《社会团体登记管理条例》《基金会管理条例》和《民办非企业单位登记管理暂行条例》组成,另外还有一系列通知、办法、意见和规定等。这些法律文件之间很多内容上相互重复,界定模糊,所有这一切对测量都带来了一定的困难。同时,法律有其本身的复杂性,因此,以社会组织内部治理管制指数对经验事实的测量准确度和科学性是相对的。社会科学的任何测量都“要以实践为基础,不断总结测量科学性的条件和经验。唯有如此,才能逐步实现测量科学化”。[17]中国社会组织内部治理管制指数的测量也一样,需要不断修正才能客观地反映现实的管制水平。

[1] YOUNG D R, HOLLISTER R M, HODGKINSON V A. Governing, leading, and managing nonprofit organizations: new insights from research and practice[M]. San Francisco: Jossey-Bass, 1993: 2.

[2] KRAMER R M. Toward a contingency model of board-executive relations[J]. Administration in Social Work, 1985, 9(3): 15-33.

[3] SAIDEL J R, HARLAN S L. Contracting and patterns of nonprofit governance[J]. Nonprofit Management and Leadership, 1998, 8(3): 243-259.

[4] 周美芳. 论非营利组织治理理论与我国非营利组织治理的方向[J]. 经济纵横, 2005(8): 58-61.

[5] 李炳秀,陈晓春. 内部人控制与非营利组织治理结构探讨[J]. 云梦学刊, 2005(2): 53-56.

[6] 托克维尔. 论美国的民主[M]. 北京: 商务印书馆, 1989: 974.

[7] IRISH L E, KUSHEN R, SIMON K W. Guidelines for laws affecting civic organizations[M]. New York: Open society institute, 2004: 17-37.

[8] 徐晞. 我国非营利组织治理问题研究[M]. 北京: 知识产权出版社, 2009: 168.

[9] EBRAHIM A. Accountability myopia: Losing sight of organizational learning[J]. Nonprofit and voluntary sector quarterly, 2005, 34(1): 56-87.

[10]邓宁华,栾卉. 社会分工、法律类型和福利国家:非营利部门的多维情境[J]. 中国非营利评论, 2010(2): 152-178.

[11]SALAMON L M, TOEPLER S. The influence of the legal environment on the development of the nonprofit sector[R/OL]. Johns Hopkins University Institute for Policy Studies, 2000. http://efc.issuelab.org/resources/16067/16067.pdf.

[12]VENN D. Legislation, collective bargaining and enforcement: Updating the OECD employment protection indicators[R/OL]. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, 2009. http://dx.doi.org/10.1787/223334316804.

[13]HOPKINS B R, GROSS V C. Nonprofit governance: law, practices, and trends[M]. New Jersey: John Wiley & Sons, 2009: 7.

[14]BEBCHUK L A, ROE M J. A Theory of Path Dependence in Corporate Governance and Ownership[J]. Stanford Law Review, 1999, 52(1): 127-170.

[15]道格拉斯·C·诺斯. 制度、制度变迁与经济绩效[M]. 上海: 格致出版社, 2014: 29.

[16]苏力,葛云松,张守文,等. 规制与发展[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 1999: 189.

[17]周尚君,王裕根. 法治指数评估的理论反思与前瞻[J]. 广州大学学报:社会科学版, 2015(3): 18-25.

[责任编辑 肖 湘]

Evolution of the Regulation of Social Organizations’ Internal Governance in China: Based on A Measurement of Social Organizations’Internal Governance Regulation Index

HU Huihua, ZHOU Lihua

(SchoolofPublicAdministration/EmergencyManagement,JinanUniversity,Guangzhou,Guangdong510632,China)

Based on OECD’s Employment Protection Law Index, this paper constructs the internal governance regulating index of China’s social organization, and uses this index to measure the internal governance regulation of Chinese social organizations from 1988 to 2014. It is found that the internal governance of social organization has experienced three development stages: the initial stage from 1988 to 1997, the exploration stage from 1998 to 2003 and the forming stage from 2004 to 2014. Quantifying the level of governance within the social organization provides a new way for us to study the external environment for the development of Chinese social organizations.

social organizations; internal governance regulation; regulation index

2016- 07- 24

胡辉华,暨南大学教授,从事社会组织与社会治理研究。

C912.2

A

1671-394X(2016)11- 0044- 06