城乡大学生家庭高等教育负担比及其影响因素—基于S大学本科生的调查

崔玉平 吴 颖

(苏州大学 教育学院,江苏 苏州 215123)

● 实证研究

城乡大学生家庭高等教育负担比及其影响因素—基于S大学本科生的调查

崔玉平 吴 颖

(苏州大学 教育学院,江苏 苏州 215123)

随着我国城乡居民收入差距不断拉大,高校“一视同仁”收取学杂费的政策与大学生按照支付能力分担高等教育成本的原则之间的矛盾,在农村家庭里表现得十分突出。基于S大学在读本科生问卷调查数据,采用计量分析方法,对城乡大学生家庭高等教育负担比及其影响因素进行实证分析。结果显示:(1)总体上看,城乡大学生家庭高等教育负担比分别为13.11%和26.64%,城乡之间存在显著差异,且该负担比在城乡内部也存在差异;(2)家庭可支配收入、学生个体特征以及家庭特征均在不同程度上影响城乡大学生家庭高等教育负担比,其中,家庭可支配收入是决定性因素;(3)城乡家庭收入差距是影响大学生家庭高等教育负担比差异的决定性因素。因此,有必要转变传统的高等教育付费模式,促使大学生自己更多分担教育费用;实施高等教育差别收费制度,高校拟定弹性学杂费标准,加大对农村大学生的学费折扣和助学资助力度;政府出台优惠政策,缩小城乡收入差距,引导和帮助农村家庭增收,减轻农村家庭高等教育负担。

家庭高等教育负担比;城乡差异;教育公平;问卷调查

从20世纪90年代末开始,我国高等教育规模得到了持续快速的扩张,同时从1997年开始全面实施高等教育收费制度,迅速上涨的学杂费直接影响着家庭高等教育成本和负担,引起了整个社会的普遍重视。长期以来,我国城乡收入绝对差距客观存在且整体呈现不断扩大的趋势,尽管2014年城乡收入比首次下降至3倍以下①根据国家统计局2014年国民经济和社会发展统计公报数据,2014年我国城镇居民人均可支配收入28844元,农村居民人均纯收入9892,二者之比为2.92∶1。13年来城乡收入比首次缩小至3倍以下。参见中国经济网《中国城乡居民收入比13年来首次缩小至3倍以下》:http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201501/20/t20150120_4384230.shtml.,但城镇居民可支配收入仍然远远高于农村居民纯收入。然而,不同收入的城乡大学生家庭所承受的经济压力不同,对高收入家庭来说微不足道的教育费用,低收入家庭尤其是低收入农民家庭却无力承担。一旦城乡大学生家庭高等教育负担比差距形成并逐步扩大,将不利于在校大学生平等消费教育资源和服务。从长远来看,家庭经济背景可能直接影响家庭高等教育投资行为和学生接受高等教育的机会,致使教育公平受到挑战,还可能会影响家庭未来收益,对于高等教育正外部性的扩散和经济社会的可持续协调发展都极为不利。因此,重新审视和研究高等教育家庭负担比具有重要的现实意义。

一、文献回顾与理论基础

(一)文献回顾

已有理论分析和经验实证研究表明,家庭高等教育负担程度(负担比、负担率)显著影响家庭成员高等教育机会选择和求学质量。国外关于家庭高等教育负担的研究已比较成熟,例如,Jackson和Weathersby基于1974年美国家庭对高等教育学费变化反应的调查数据,开展计量分析,结果显示,在家庭收入不变的情况下,高校学费每上涨100美元,学生注册率就会下降1%,可见高等教育负担影响学生及其家庭教育决策。[1]Miller等人比较了美国不同教育资助方案的影响,并估计了1983—1984年美国家庭大学学费负担,结果显示,受资助的低收入家庭负担比例小于中等收入家庭。[2]Elliott和Friedline采用Probit概率模型分析和预测,发现影响大学成本负担的因素很多,也很复杂(包括学生个人、收入、种族以及高校等),建议除了依赖奖学金或助学金资助以外,鼓励学生和家庭通过增加教育储蓄来降低大学成本负担。[3]Lonescu则认为,美国学生家庭高等教育负担尚处在可承受范围之内,决定学生进入大学的驱动力量是学习能力和初始人力资本存量的组合,至于父母财富的多寡对学生入学率的影响很小。[4]

我国学术界关于大学生家庭高等教育负担的研究开始于20世纪80年代末,兴盛于21世纪初期,重点研究三方面问题。一是家庭教育负担的界定与度量。多数研究者认为,家庭教育支出占家庭总收入或家庭总支出的比例超出一定限度便形成了家庭教育负担,但是在指标称谓和估算方法上略有差异,如家庭教育支出负担率[5]、家庭教育负担率[6]、家庭教育相对成本[7]等,本文更倾向于家庭教育负担率的表述,提出“大学生家庭高等教育负担比”的概念和估算方法。二是家庭教育负担估算和比较研究。已有学者估算了不同地区、不同教育层次或不同收入水平家庭的教育负担率,尽管估算结果不完全相同,但都得出我国家庭教育经济负担总量过重(尤其是高层次非义务教育)、家庭教育负担率存在差异的结论[5,8-10];有学者还基于面板数据分析结果,揭示了我国家庭教育负担差距在不同年份、不同地区间的变化趋势[11]。三是家庭教育负担影响因素研究。这方面研究启动相对较晚、成果相对缺乏。有学者基于问卷调查研究得出,子女就读的教育阶段、家庭城乡背景和家庭总收入等因素对家庭教育负担影响较大[12];父母特征变量、地区变量也有重要影响[6]。但是,上述关于家庭教育负担影响因素的研究均没有系统地考察家庭收入、学生个体因素、家庭特征因素的共同作用,其中任何一类因素都不应该被遗漏。

总之,国内外关于家庭高等教育负担的研究成果较多。不过,我国相关研究起步较晚,且大都从宏观层面展开,少有对某一地区或某一所大学展开调查研究。检索到的论著多以城镇居民家庭教育负担率为研究对象,对农村家庭关注度较低,尤其是对比研究城乡家庭教育负担的文献则更少。本文从微观层面入手,基于S大学在校本科生的问卷调查数据,探讨大学生家庭高等教育负担比的城乡差异问题。

(二)理论基础

与本研究主题相关的理论并不少,如人力资本论、教育成本分担论、教育公平论、家庭文化资本论、家庭社会关系资本论等。根据研究需要和主题特点,以高等教育成本分担理论和教育公平理论作为此项研究的理论基础。

高等教育成本分担理论最初由美国教育经济学家Johnstone D.B.率先提出,后来得以逐步完善。[13-15]所谓高等教育成本分担,是指原先由政府和纳税人完全或者大部分承担的高等教育成本转向由家长和学生部分负担,按照适当比例向受教育者收取部分学费、住宿费、膳食费等用于补偿教育成本,并根据需要为贫困大学生提供资助。[13]该理论的主要观点包括:(1)高等教育成本应该由政府、纳税人、学生、家长、高校以及慈善机构等主体共同分担;(2)传统的普遍平均性资助不仅严重影响了效率,而且加重了许多不相关纳税人的负担,有必要对此进行限制;(3)大学生承担高等教育成本可以从广义层面来理解,既包括用私人储蓄、在校期间额外劳动收入来分担成本,也包括用未来劳动回报社会的部分。总体来说,高等教育成本分担遵循两条原则:一是“利益获得”原则,即谁受益谁支付;二是“能力支付”原则,即依据能力大小进行支付。可见,高等教育成本分担理论以教育公平为依据,又以教育公平为目标。何谓教育公平?西方教育公平理论主流观点一致认为,其基本的内涵演化离不开教育起点的公平、教育机会的公平、教育过程的公平、教育结果的公平、教育资源分配的公平以及能力分配的公平等。[16]美国Coleman J. S.教授进一步细化有关教育公平的四个标准,即进入教育系统的机会均等、受教育过程的机会均等、教育结果的均等以及教育完成后教育影响的均等。[17]国内学者关于教育公平的研究最早出现在20世纪90年代,在基本认同西方教育公平界定的基础上,主张教育公平概念内涵在不同发展阶段应该有所拓展和深化,并由此衍生出教育公平的三个基本原则:一是平等性原则,即人人享有平等接受教育的权利和机会;二是差异性原则,即教育资源分配时应该因情况不同而差别对待;三是补偿性原则,即最大限度地对社会弱势群体的教育投资提供配套资助和收益补偿。[18-19]自我国实施高等教育收费制度以来,包括学杂费和因上学而损失的工资收入在内的私人教育成本增长过快,在相应的配套政策还不完善的情况下,相对高昂的高等教育个人成本负担很可能成为阻碍处于不利社会地位的学生群体接受高等教育的“瓶颈”,若不充分重视教育供给侧上的平等性、差异性和补偿性,很可能加深高等教育不公平程度。

本文将基于上述两大理论,以城乡大学生家庭高等教育经济负担为主要研究对象,以负担比的估算和影响因素的检验为主要研究内容,构建研究框架,开展调查研究。

二、数据来源与描述统计

(一)数据来源

采用问卷调查法获取数据,借鉴已有论文问卷设计思想[20-21],在S大学本科生家庭实际状况访谈结果的基础上,编制了《大学生家庭高等教育负担情况调查问卷》,以封闭式问题为主,也有两道非结构性问题,内容涉及学生基本信息、父母特征和家庭收入状况、学生在校支出和生活来源情况。

以S大学在校本科生为调查对象,采取非随机抽样的任意抽样法,分别当面发放给五个校区的本科生,共发放问卷400份,最后共回收问卷384份,回收率为96.00%;手动剔除无效问卷,最后剩余有效问卷349份,有效回收率为90.89%。

(二)样本情况

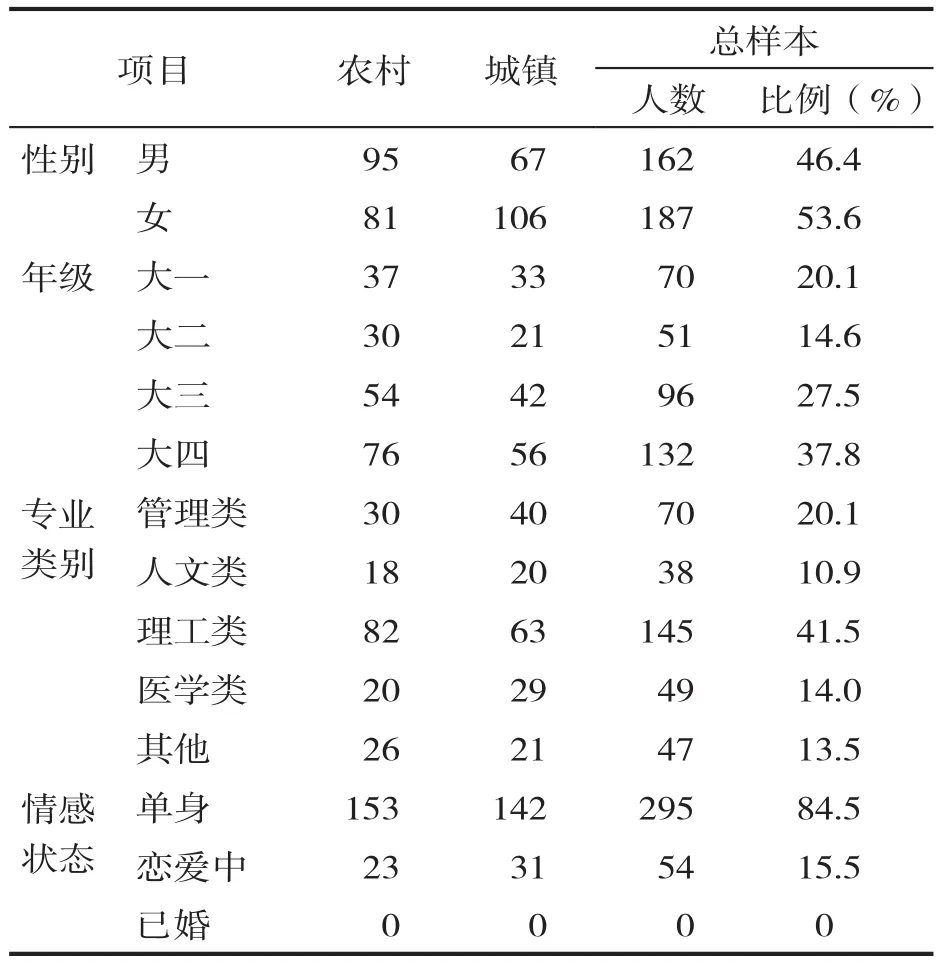

如表1所示,从样本分布情况(城乡分类样本、总样本)来看,被调查的大学生中有176位来自农村,173位来自城镇,所占比例基本持平。总样本中男女性别比例大致相同,而在城乡分类样本中,来自于农村的大学生(以下简称“农村大学生”)中男生略多于女生,来自于城镇的大学生(以下简称“城镇大学生”)中男生明显少于女生。在各个年级中,大四学生所占比重最大,原因可能是由于此次调查临近考研,调查地点又集中于图书馆和自习室。在专业类别上,以理工科学生居多(高达41.5%),这可能与理工科学生学业较重,尤其是临近考试自习学生更多有很大关系。有趣的是,他们当中绝大多数都是单身(84.5%),仅有不到两成的学生处于恋爱状态(15.5%),无已婚人士,因此在接下来的数据处理中不再单独分析“已婚”选项。

表1 大学生人口统计学信息描述性统计

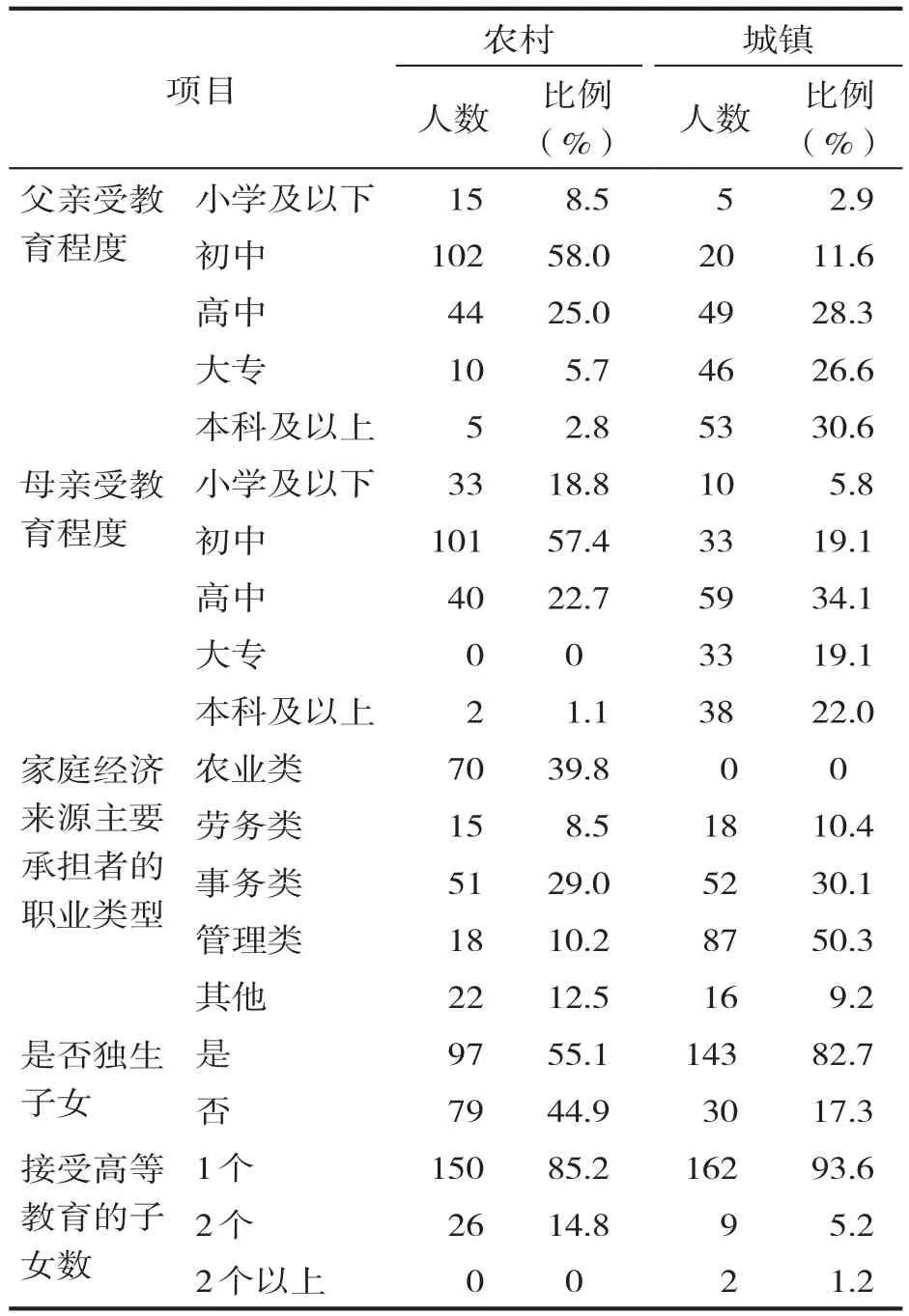

被调查的大学生家庭基本情况如表2所示,结果显示:(1)农村大学生父母受教育程度整体低于城镇大学生父母。其中,农村父母的受教育程度普遍集中在高中及以下学历水平,母亲受教育程度更低,仅有1.1%的农村母亲具有大专及以上的学历;而城镇父亲或母亲处于小学及以下受教育程度的比例均低于10%,他们中40%以上具有高学历(大专及以上)。(2)农村大学生家庭经济来源主要承担者以从事农业类和事务类职业为主,城镇大学生的则以从事事务类和管理类职业为主。(3)农村大学生中独生子女与非独生子女的比例基本持平,而城镇大学生中独生子女更多(高达82.7%,与农村大学生相比,高出近30个百分点)。(3)调查对象家庭中85%以上只有1个子女正在接受高等教育,而有2个及以上子女正在接受或已完成高等教育的农村家庭比例高出城镇2倍以上(农村14.8%,城镇6.4%)。

表2 学生家庭基本信息描述性统计

三、实证研究结果

(一)大学生家庭高等教育负担比的估算与评价

1. 估算大学生高等教育家庭负担比

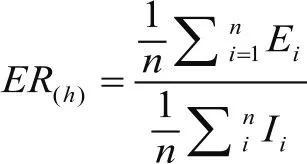

目前估算家庭教育负担比的常见方法主要有两种:一是用家庭教育总支出除以家庭总收入,二是用家庭教育总支出除以家庭总支出。梳理已有的研究成果,发现前一种方法更为常见且为多数学者认可。本文在前一种估算方法的基础上略作改进,假定大学生个人在校求学直接成本绝大部分由家庭父母承担,考虑到学生在校期间获得的资助和额外收入,大学生家庭高等教育实际总支出,可以界定为家庭负担的直接教育成本(包括学费、住宿费和生活差距费等)扣除大学生在学期间获得的奖(助)学金、学费减免及其他兼职收入的部分。大学生家庭高等教育负担比的具体估算公式如下:

其中,ER(h)表示大学生家庭高等教育负担比,Ei表示第i个大学生家庭高等教育实际总支出,Ii表示第i个大学生家庭可支配收入,n表示大学生总数,本文n等于有效问卷样本数。

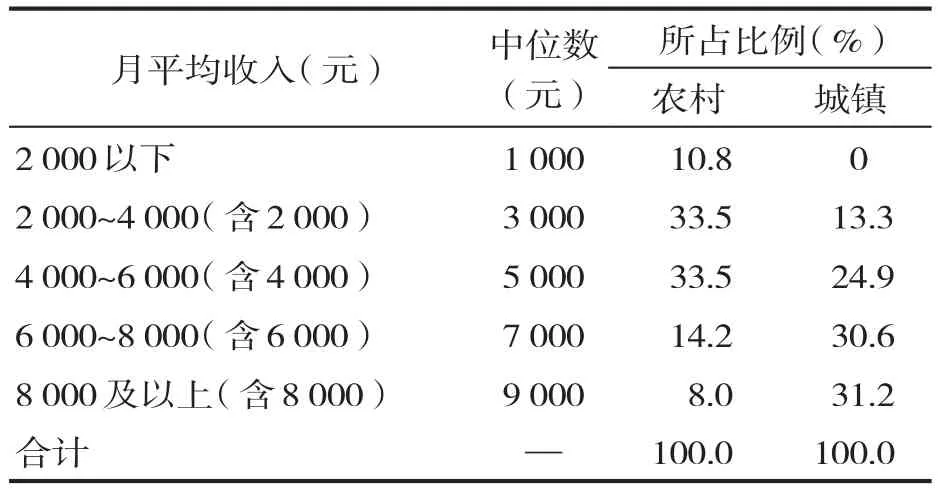

首先,依据城乡大学生家庭月平均收入的调查数据(见表3),计算其家庭平均可支配收入。

表3 城乡大学生家庭月平均收入

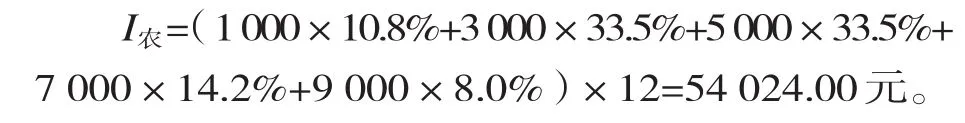

依据问卷中调查对象选择的家庭月平均收入档次的中位数和该档次人数所占比例来加权平均计算大学生家庭年可支配收入,以1年12个月为准来计算,则农村大学生家庭年平均可支配收入为:

考虑到城乡居民平均收入存在差距,若同样取中位数可能低估了城镇高收入大学生家庭可支配收入,因此,利用2014年中国城乡居民收入比(2.92∶1)[22]作为调整系数对高收入家庭平均收入进行上调,则城镇大学生年平均家庭可支配收入:

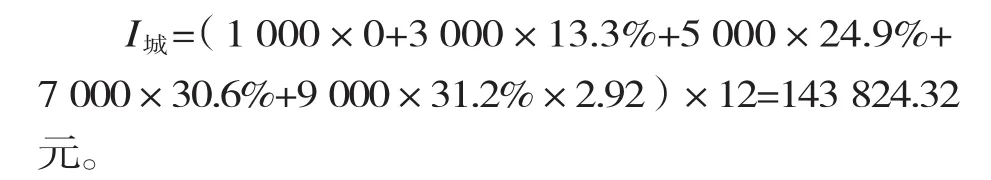

其次,依据问卷中调查对象选择的学费档次,取其中位数并以各档次人数比例作为权数计算学生年均学费(见表4)。农村大学生年均学费= 3 500×1.7%+4 500×32.4%+5 500×19.9%+6 500× 46.0%=5 602.00元;城镇大学生年均学费=3 500× 0+4 500×23.7%+5 500×20.2%+6 500×56.1%= 5 824.00元。

用Γ0(H)表示从H到(-∞,+∞]的正则的、下半连续凸函数的集合。函数f的定义域表示为:domf:={x∈H:f(x)<+∞}。本文也给出了一些常用的lp范数和l1,q范数的定义:

表4 城乡大学生年均学费

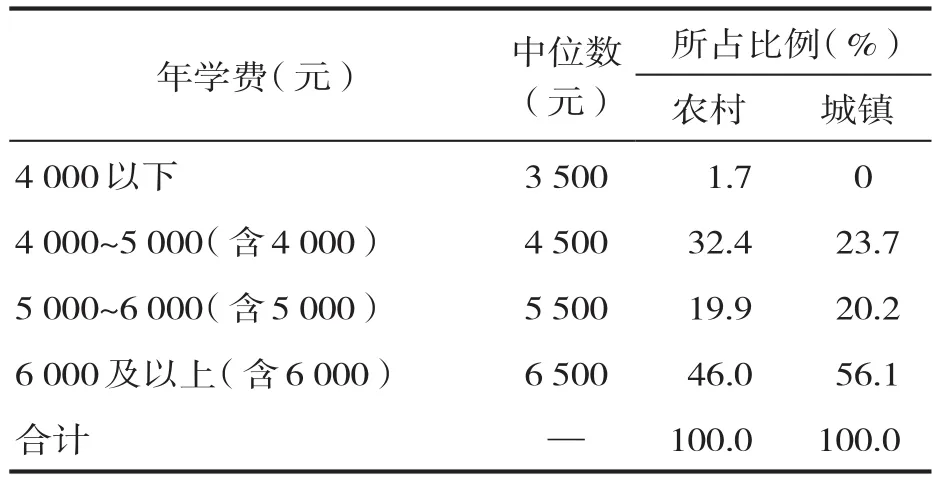

再次,依据问卷中调查对象选择的月均生活差距费档次,取其中位数并以各档次人数比例作为权数计算学生在校期间的年均生活差距费(见表5),以一学年9个月为准来计算。农村大学生在校年均生活差距费=(750×57.4%+1 250× 34.1%+1 750×6.8%+2 250×1.7%)×9=9 126.00元;城镇大学生在校年均生活差距费=(750× 13.3%+1 250×50.3%+1 750×28.9%+2 250× 7.5%)×9=12 627.00元。由于本次调查对象生活在发达城市,生活差距费自然较高,故将“1 000元以下”选项设置为最低组。

表5 城乡大学生月均生活差距费

另外,本研究利用算术平均数分别求得农村大学生在校年住宿费、获得奖学金、获得助学金约为959.66元、602.84元、693.18元;城镇大学生在校年住宿费、获得奖学金、获得助学金约为1 033.53元、551.16元、83.24元。由于大学生求学期间兼职收入数据不齐全、口径不统一,为了方便计算,本文在实际匡算过程中,并没有扣除大学生兼职收入的部分。

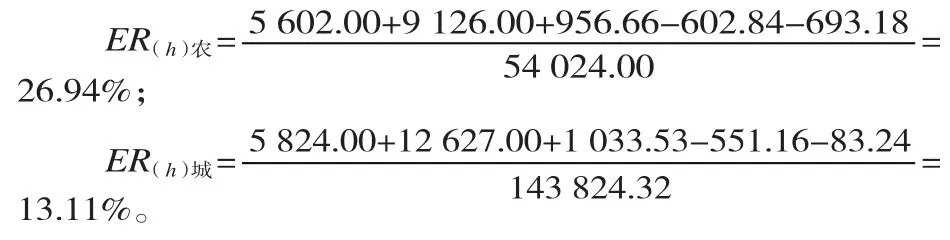

因此,通过计算可以得出农村大学生与城镇大学生家庭高等教育负担比分别为:

此结果与已有的研究成果在数值上存在差距,如,殷红霞和罗剑朝只考虑学费标准作为家庭高等教育直接成本,通过家庭高等教育直接成本占家庭收入的比例公式计算出1998年城乡高等教育家庭相对成本分别为12.33%和22.85%,1999年城乡高等教育家庭相对成本分别为22.31%和43.65%[7];黄照旭以大学生因接受高等教育而产生的额外支出占所在家庭剩余存款的比例来衡量家庭高等教育支付能力,计算出2000—2007年我国城乡家庭高等教育经济负担总量比例分别介于37%~56%和74%~89%之间[10]。但是,研究结果揭示的本质是一致的,即都表明农村大学生家庭高等教育负担要远远大于城镇大学生家庭。

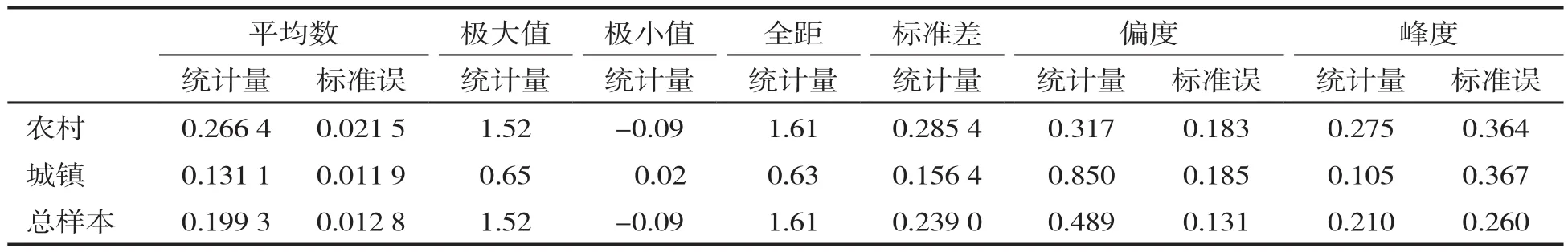

由表6可以看出,分样本和总样本的偏度系数均大于0,数据右端有较多极端值;峰度系数均大于0,数据分布较为陡峭。这说明:城乡大学生家庭高等教育负担比还存在内部差距,且农村内部差距大于城镇。就农村大学生而言,极大值为1.52,极小值为-0.09,全距为1.61,标准差为0.285 4,差异系数CV等于1.071,表明农村大学生家庭高等教育负担比存在较大差异,并且两级分化严重。有些学生家庭总收入远低于高等教育实际总支出,造成极大负担;有些学生由于扣除奖助学金后的家庭高等教育实际总支出为负数,因而没有负担。就城镇大学生而言,极大值为0.65,极小值为0.02,全距为0.63,标准差为0.1564,差异系数CV等于1.193,表明内部两极分化现象不如农村严重,但差异系数大于农村,说明城镇大学生家庭负担比存在更大差异。

表6 城乡大学生家庭高等教育负担比分布情况

2.大学生家庭高等教育负担比的主观评价

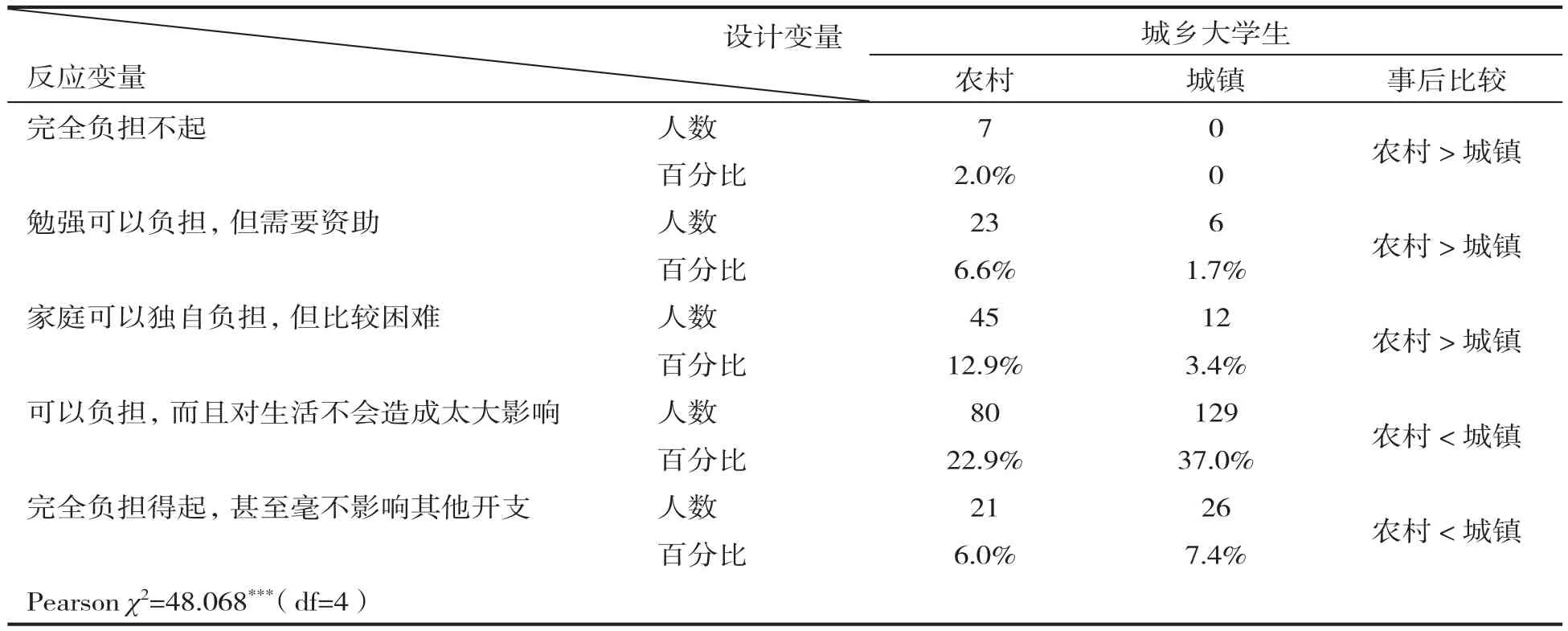

为了较为全面地评价大学生家庭高等教育负担比的城乡差异,在问卷中设计了对家庭高等教育负担的态度、对教育公平满意度等方面的问题,然后用SPSS 18.0统计软件进行分析,结果如表7、表8所示。

表7 城乡大学生对家庭高等教育负担的态度及其卡方检验

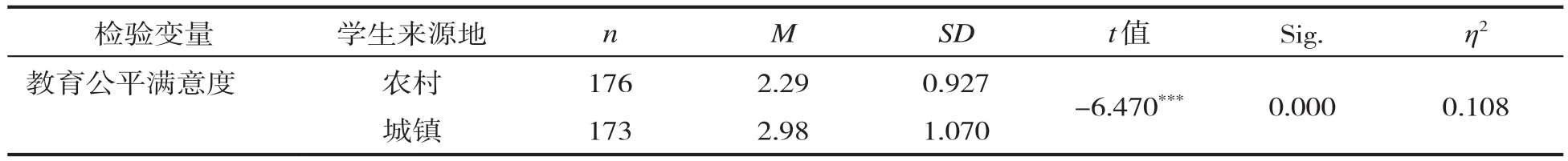

表8 城乡大学生教育公平满意度的差异比较

由表7可以发现,城乡大学生对家庭高等教育负担态度的百分比同质性Pearson卡方检验值为48.068(自由度为4),相伴概率值p远远小于0.05,故拒绝无关联假设,说明来自农村家庭和城镇家庭的大学生对家庭高等教育负担的态度存在显著差异,家庭出身可能是影响大学生态度的因素之一。从比例上看,认为上大学期间费用“完全负担不起”,“勉强可以负担,但需要资助”和“家庭可以独自负担,但比较困难”的农村大学生选择比例都要显著高于城镇大学生;而城镇大学生选择上大学期间的费用“可以负担,而且对生活不会造成太大影响”或者“完全负担得起,甚至毫不影响其他开支”的比例显著高于农村大学生。也有少数农村大学生持“完全负担得起,甚至毫不影响其他开支”的态度,这可能与市场经济和城镇化快速发展,有些农村家庭通过弃农从商、自主创业等途径实现收入快速增长有关,不过,持这一态度的农村大学生比例总体低于城镇大学生。

从城乡大学生关于教育公平满意度①选项中“十分不公平”、“比较不公平”、“一般”、“比较公平”和“十分公平”分别按照1~5赋分。得分越高说明学生对教育公平的满意度越高;反之越低。的差异分析来看,由表8可以发现,城乡大学生教育公平满意度的t检验统计量为-6.470,相伴概率值p远小于显著性水平0.01,表明城乡大学生教育公平满意度有显著差异,农村大学生的教育公平满意度(M=2.29)显著低于城镇大学生(M=2.98),并且效果值η20.108介于0.06和0.14之间,表示学生来源地变量与教育公平满意度变量之间存在中度关联[23]337,学生来源地变量可以解释教育公平满意度变量总方差中10.8%的变异量,故进一步验证了实际显著性。

(二)大学生家庭高等教育负担比的影响因素

描述性统计与对比还不能解释说明农村大学生和城镇大学生家庭高等教育负担比差异的影响因素及各因素的影响程度,因此,有必要采用多元回归分析方法进一步研究。

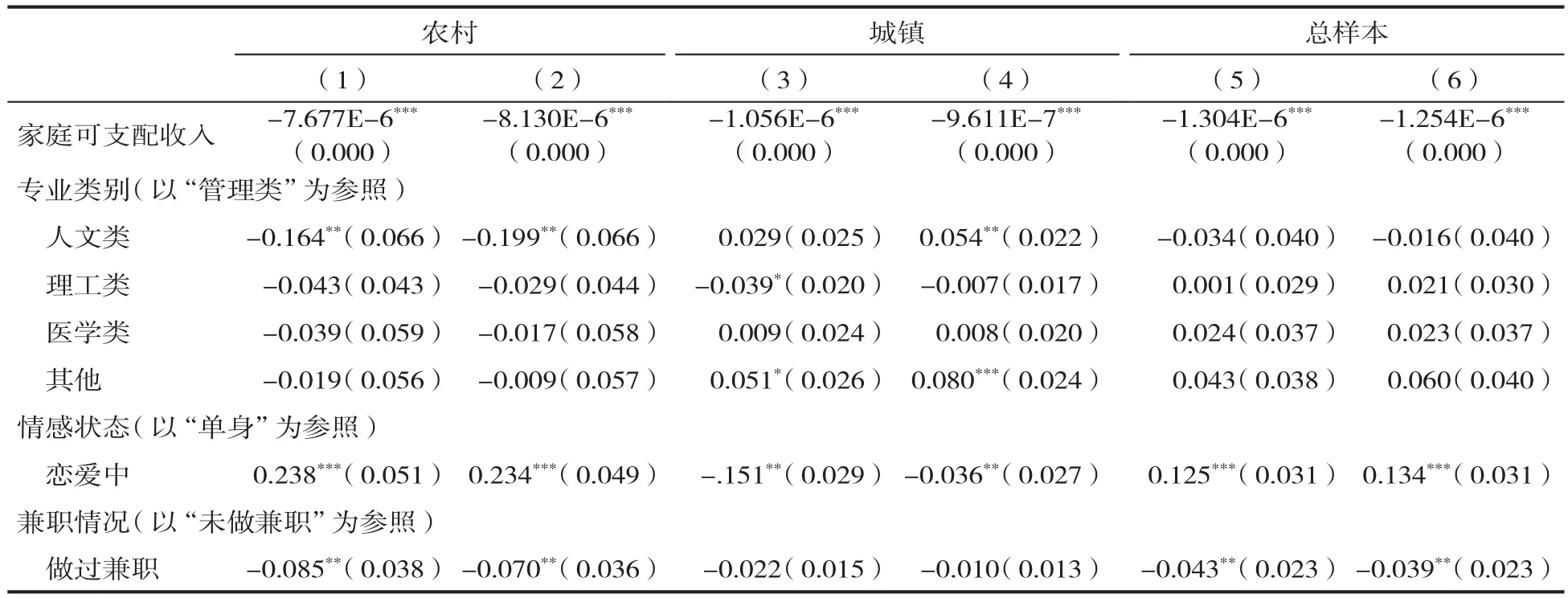

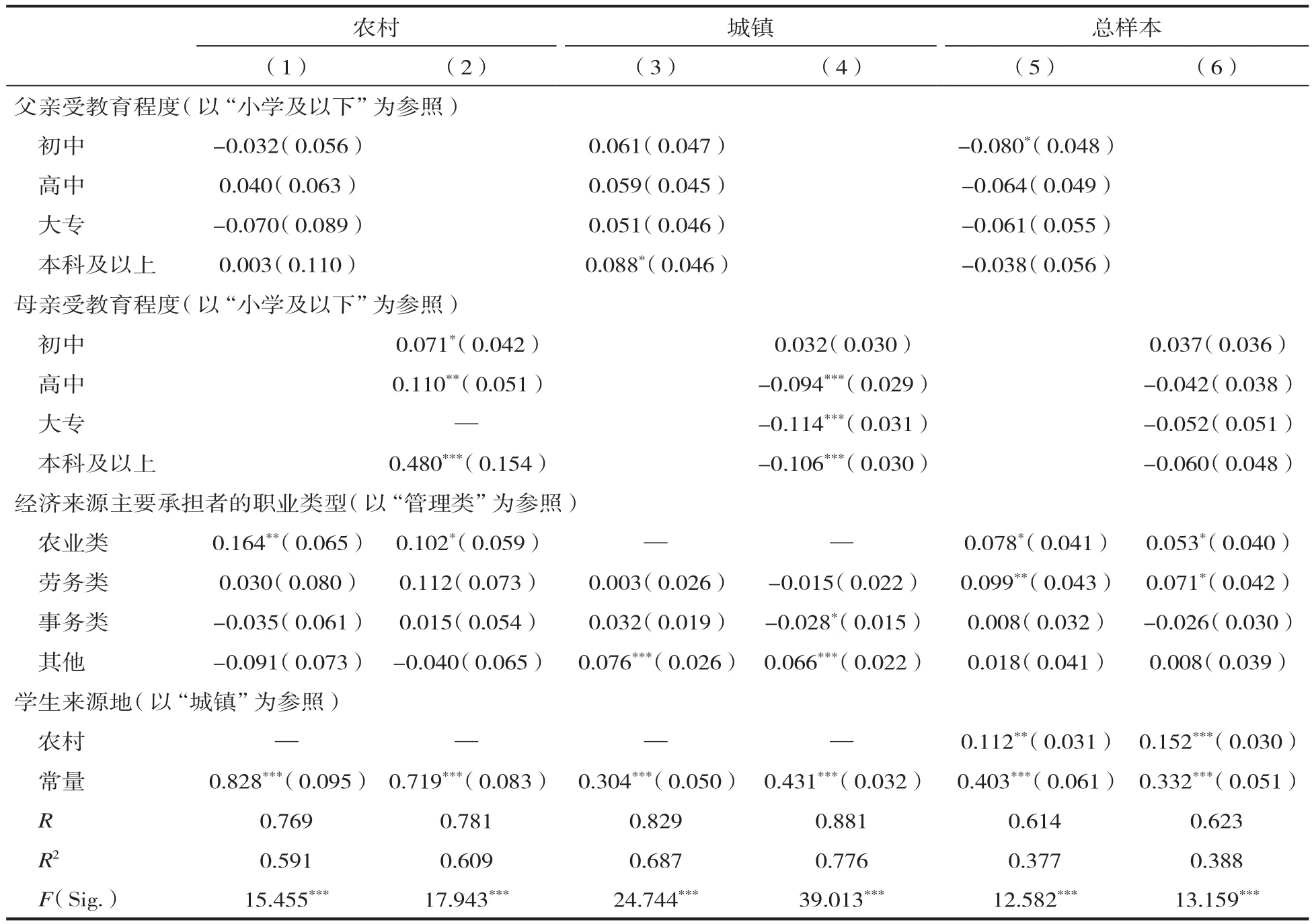

在多元回归分析中,自变量“家庭可支配收入”为定距变量可直接引入,学生个人人口统计学变量和家庭背景变量都属于定类或定序变量,需要先将其转换为虚拟变量才能引入线性回归模型中,这里使用最小二乘法(OLS)估计回归模型参数。进入模型的7个变量分别为:家庭可支配收入、专业类别、情感状态、兼职情况、父亲受教育程度、母亲受教育程度、家庭经济来源主要承担者的职业类型,而学生性别、年级等控制变量均未通过显著性检验,故没有呈现(如表9所示)。

表9 大学生家庭高等教育负担的回归分析

续表

表9中的模型(1)、(2)基于农村大学生样本,模型(3)、(4)基于城镇大学生样本,模型(5)、(6)基于总样本并同时引入学生来源地变量。上述6个回归模型分别控制了父亲受教育程度或母亲受教育程度,回归结果显示,各模型的有效解释率或拟合优度介于37.7%~77.6%之间,F统计量的显著性概率值均小于0.001,且多重共线性诊断统计量表明不存在严重多重共线性问题,总体上看,各个回归模型的拟合程度满足要求,具有统计学意义。进一步分析发现不同因素对大学生家庭高等教育负担比的影响呈现不同特征。

第一,“家庭可支配收入”变量对城乡大学生家庭高等教育负担比有最显著影响。其回归系数均显著为负,表明随着家庭可支配收入的增加,大学生家庭高等教育负担比随之下降,其中,农村家庭可支配收入增加对降低高等教育负担比的影响更大。

第二,大学生“情感状态”因素有显著影响。恋爱中的农村大学生的家庭高等教育负担比显著高于单身的农村大学生家庭,这可能与谈恋爱的农村大学生需要更多额外支出有关;与此相反,恋爱中的城镇大学生家庭高等教育负担比显著低于单身的城镇大学生,这可能与谈恋爱的城镇大学生自身家庭经济条件比较优越有关,在校额外支出对其家庭可支配收入的影响微不足道。不过,总体上看,恋爱中的大学生给家庭带来的高等教育负担要明显高于仍处于单身的大学生。

第三,农村或城镇家庭中“母亲受教育程度”影响要比父亲更加显著,只是影响的方向和程度有所不同。在家庭可支配收入不变的情况下,对于农村家庭来说,母亲受教育程度越高,其家庭高等教育负担越重。这验证了家长受教育程度越高,越会重视教育和尽力满足子女教育需求,更倾向于为子女受教育支出更多的情况[12],而且有研究发现母亲的影响更大[24]。对于城镇家庭来说,母亲具有高中及以上受教育程度的家庭,其家庭高等教育负担比要比受教育程度更低的家庭更低。造成这种反向差异的原因可能来自两方面:一是城镇母亲受教育程度越高,越具有多元化资本(已有经验实证研究表明我国城镇地区的女性教育回报显著高于男性[25]),这对减少或节省子女在读期间的显性支出具有重要作用,在不考虑隐性教育支出的情况下,子女显性教育支出的减少使得家庭高等教育负担比的估值降低;二是调查数据存在误差,具有高受教育程度的农村母亲样本并不多,本身不足以很好地解释模型。父亲受教育程度对农村或城镇家庭高等教育负担比的影响并不显著。不过,基于不分学生来源地的全样本回归结果显示,总体上看,父亲或母亲的受教育程度与家庭高等教育负担的关系并不大。

第四,大学生“兼职情况”和“来源地”等特征对高等教育负担比也有显著影响。农村大学生在学兼职工作对降低家庭高等教育负担具有显著作用,但是对于城镇大学生来说,是否兼职的影响却不显著。从全样本回归结果来看,“学生来源地”这一特征变量对家庭高等教育负担比的影响非常显著,与城镇大学生相比,农村大学生家庭高等教育负担更重,在控制了其他主要影响因素之后,城乡大学生家庭高等教育负担比仍然存在显著差异。

与模型(2)相比,模型(6)增加“学生来源地”变量之后,“专业类别”、“母亲受教育程度”以及“家庭经济来源主要承担者的职业类型”等变量的回归系数显著变小,甚至由显著变为不显著,说明城乡区域差异对大学生家庭高等教育负担比的影响十分显著。

(三)对大学生高等教育家庭负担的进一步探讨

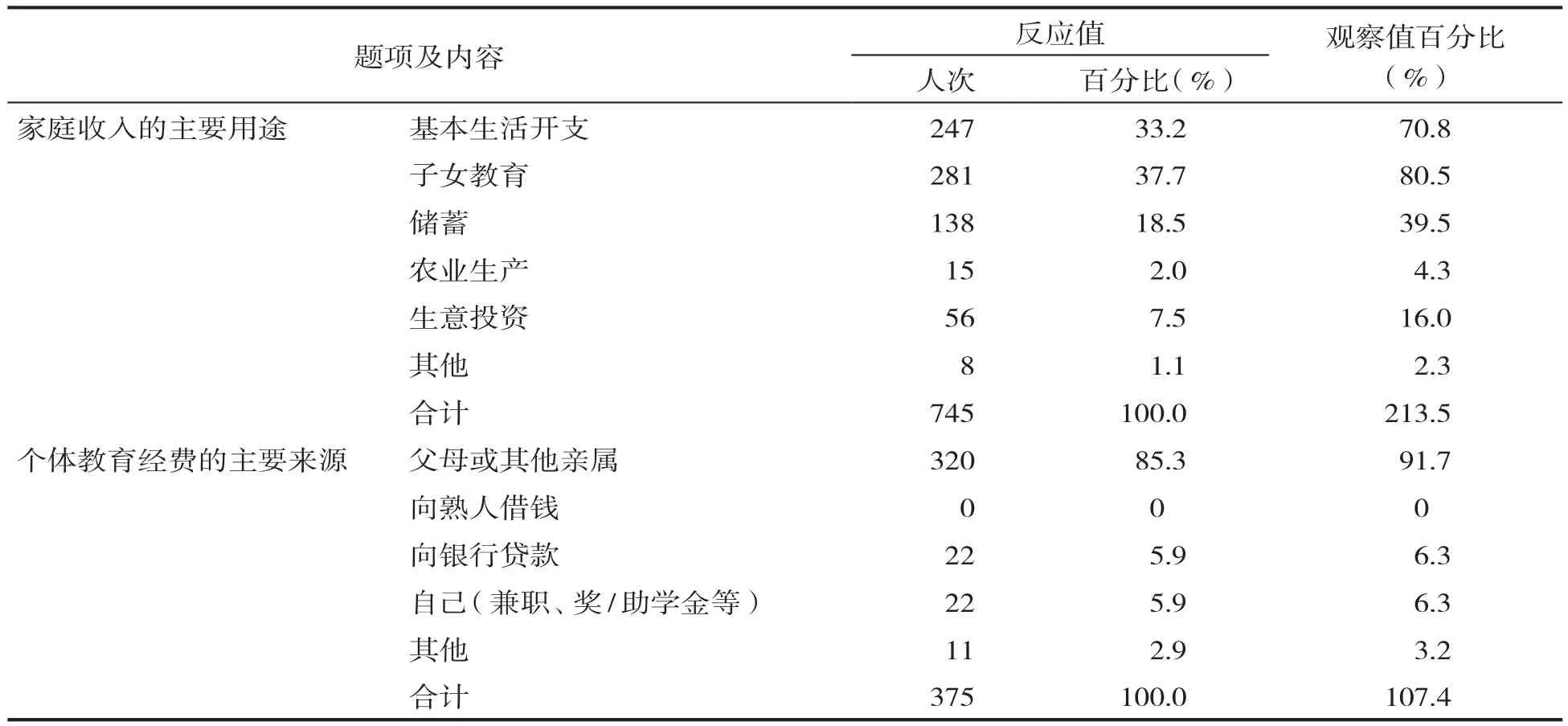

为进一步探讨大学生家庭高等教育负担问题,解释其形成原因,笔者对问卷中“家庭收入主要用途”、“个体教育费用的主要来源”等多选题进行统计分析。

表10 学生家庭收入主要用途和教育费用主要来源的选择次数分布表

由表10可知,349位大学生关于“就读期间家庭收入主要用途”这一问题的回答,有70.8%的大学生选择“基本生活开支”,有80.5%的大学生选择“子女教育”,有39.5%的大学生选择“储蓄”,仅有不到20%的大学生选择“农业生产”或者“生意投资”或者“其他”。可见,大多数学生的家庭收入依次主要用于子女教育、基本生活开支和储蓄,反映我国家庭重视子女教育,但也可能存在过度投资教育的情况。除此之外,在有效样本中,高达91.7%的大学生教育支出经费主要来源于父母或其他亲属。这从侧面反映了我国大学生高等教育费用的实际承担主体还是他们的家庭(父母或其他亲属),受教育者分担高等教育成本的责任并没有落在已经是成人的大学生个体身上。实际享受教育服务的是子女,为教育买单的主体却是家长,最终形成了家庭高等教育负担,这无疑显露了我国“子女接受教育,父母来买单”这种高等教育付费模式的弊端:一是家庭经济背景直接影响子女接受高等教育的机会和选择教育的权利;二是家长付费容易使部分大学生滋生依赖和“啃老”心态,不利于大学生独立自主能力的形成;三是学生完全依赖家庭支付高昂的高等教育费用,更多以牺牲父母幸福为代价,也在很大程度上违背了高等教育成本分担理论的“利益获得”原则。

四、启示与建议

前文估算与回归分析结果表明:(1)来自于农村的大学生家庭高等教育负担比(26.64%)与来自于城镇的大学生家庭高等教育负担比(13.11%)之间存在显著差异,二者相差近14个百分点,且负担比在城镇或农村内部分布也存在差异,值得关注;(2)家庭可支配收入、学生个体特征以及家庭背景特征是影响大学生家庭高等教育负担比的重要因素,其中,家庭可支配收入是决定性影响因素;(3)城乡家庭收入差距是影响大学生家庭高等教育负担比差异的决定性因素。相对于城镇而言,当前较高的农村大学生家庭高等教育负担比,可能直接削弱农村学生接受高等教育的机会公平,也可能直接影响他们的高等教育投资决策行为,例如,少数低收入农村家庭为了避开因高昂的高等教育支出而落入“短期教育贫困”境遇,或者因预期到子女毕业后的实际工资不足以补偿前期所支付的各种教育费用以及因上学而失去工作的那部分收入,陷入“读书无用论”的认知误区,选择早早地终止子女继续接受教育,进而导致教育不足、贫困在代际之间延续,也就形成所谓的“长期教育贫困”[26]2-4,19,削弱了高等教育的正外部性;相反地,大部分农村家庭尽管经济条件差,但是把更多的期望寄予子女身上,希望子女通过接受高等教育改变自身乃至整个家庭的命运,把教育特别是高等教育看作是根治贫穷的“灵丹妙药”,不计成本和风险地过度投资子女教育,形成难以承受的家庭高等教育负担,事实上,这样的家庭及其子女在很长一段时间内都很难跨越“贫困陷阱”。无论是“教育不足”(under-education)还是“过度教育”(overeducation),都反映了教育发展的结构性失衡状态,对于改善和优化教育公平与效率是极为不利的。因此,对低收入农村家庭来说,要想通过教育摆脱贫困,必须帮助子女理性选择高等教育投资,着眼于未来,既要理性规划家庭教育支出,也要努力增加家庭可支配收入,更要考虑如何规避高等教育投资风险。否则,过高的高等教育负担比还很可能会削弱农村家庭未来的增收能力,巨大的家庭高等教育负担差异自然会进一步加剧已有的城乡收入差距,阻碍经济社会的可持续协调发展。

鉴于此,本文尝试提出如下建议,以期真正贯彻落实高等教育成本分担政策,进一步实现教育公平。

首先,有必要转变传统的高等教育付费模式,逐渐促使大学生采取多种方式独自承担更多的受教育费用,真正体现“利益获得”原则,加强对大学生人生观、价值观教育,引导大学生树立自立自强、成本节约和理性消费的观念。因此,呼吁大学生尽可能自筹教育费用,一方面有利于大学生自己争取受教育机会、自主选择教育;另一方面有利于鼓励大学生独立自主,尽量少得到家庭无偿资助。当然,这种鼓励大学生尽可能多地自主承担高等教育费用的付费模式并非一蹴而就,还需要相应的配套措施。借鉴美国等发达国家实践经验,例如,高校应提供更多勤工助学机会;企业和公司适当增加学生兼职、实习岗位及其临时工资;慈善机构把公益助学落到实处;特别是国家要适时扩大助学贷款覆盖面、降低利率、提高还款灵活性[27],让更多无力支付高等教育费用的大学生优先考虑贷款,而不是依赖家庭收入或者由父母借钱的方式;等等。

其次,在依据平均培养成本实行高校学费折扣和学费定价[28]的基础上,有必要实施高等教育差别收费制度,拟定弹性高校学杂费标准。基于教育公平角度,当前家庭高等教育负担比的城乡差异在一定程度上影响了教育机会均等,因此,可以适当借鉴西方发达国家的成功经验,以英国为例,尽管在20世纪80年代后期开启高等教育收费制度,但是学费的收取充分考虑学生承受能力和家庭经济状况,分别制定了依靠家长资助的大学生收费标准和独立生活的大学生收费标准,而且按照收入情况将大学生分为免收学费和部分收取学费两大类。[29]在没能完全实现大学生自己支付高等教育费用之前,有必要综合考虑大学生家庭收入水平和来源地,针对贫困在校大学生(尤其是落后地区的农村大学生群体)实行教育收费减免、加大学费折扣力度和必要的补偿政策,这符合罗尔斯的公平原则,即社会上的弱势群体处于一种不利地位,在进行社会资源分配时,他们应当得到适当的补偿和照顾[30]56。为此,建议通过社会福利和教育政策为家庭经济困难学生提供资助,使贫困大学生的资助政策真正成为高等教育成本分担政策的一部分,体现“能力支付”原则。此外,亦有必要呼吁高校继续实施(或恢复)本专科生奖学金制度,进一步规范助学金政策,也可以适当效仿研究生奖(或助)学金实施办法,加大奖励和资助力度,或者在原有的奖励和资助资金内扩大覆盖范围,让更多优秀或者困难大学生得到奖励和资助。例如,有条件的高校每学年从教育收费中拨出专款用于奖学金基金建立;每一所高校积极争取赞助,多设奖(或助)学金等。至于如何公平有效地评定奖(或助)学金,回应一些学生对现有奖(或助)学金评定标准不满或者怀疑“假贫困生”等现象,应该着力探索和研究制定与之相应的评定办法,如,在奖学金评定方面,综合考虑评优的同时适当向贫困学生群体倾斜[31];在助学金评定方面,由校园地和生源地负责人共同判定学生家庭经济情况,校园地一方进行调查评价并将判定结果反馈给生源地一方,以便核实确认,保证评定过程和评定结果的公平公正。

最后,研究结果表明,家庭收入水平对大学生家庭高等教育负担比的影响很大,但无论如何,家庭收入水平低都不应该成为农村大学生平等接受高等教育的主要阻碍因素,因此,国家和地方政府在加快经济转型升级的同时,充分重视城乡居民收入差距问题,帮助和引导农村家庭增收,提高家庭高等教育支付能力。例如,出台相关政策,构建农民增收长效机制;在就业、创新、创意与创业方面,给予农村大学生更多支持和帮助,优质就业机会优先提供给出身于贫寒家庭的合格农村大学毕业生等。许多研究结果都证明国家政策变化亦会深刻影响教育公平。[32]

五、研究不足与展望

本文尚存在不足,需进一步探讨和改进。首先,抽样的代表性和调查数据的精确性有待提高。本文使用的抽样方法为非随机抽样的任意抽样法,问卷发放时间正好临近考研和期末考试周、地点多集中在图书馆和自习室,由于不同年级、不同专业的大学生学习任务存在差异性,因此,样本可能存在一定偏差,今后可以继续发放问卷,严格对比抽样信息和校方信息,调整关键变量的样本。其次,估算家庭高等教育负担比的关键指标及其检验方法有待修正。本文在计算大学生家庭高等教育实际总支出时扣除了奖、助学金部分,但是鉴于学费减免以及其他兼职收入的有关数据获取困难,未将此部分扣除,可能影响最终估计结果,待今后修正和补充,还可考虑增加连续性变量,采用饱和模型对影响因素作进一步分析。再次,研究结果与结论的运用仍需进一步讨论。本文研究仅依据S大学一所高校的调查样本,研究结果在经济发达地区具有一定代表性和前瞻性,而研究结论能否运用到其他地区(尤其是贫困落后和欠发达地区),还需进一步检验论证。

[1]Jackson G A,Weathersby G B. Individual demand for higher education:A review and analysis of recent empirical studies[J]. Journal of Higher Education,1975,46(6).

[2]Miller S E,Hexter H. How middle-income families pay for college[R]. Washington DC:American Council on Education,1985.

[3]Elliott W,Friedline T. “You pay your share,we’ll pay our share”:The college cost burden and the role of rate of race,income,and college assets[J]. Economics of Education Review,2013,33.

[4]Lonescu F. The federal student loan program:Quantitative implications for college enrollment and default rates[J]. Review of Economic Dynamics,2009,12(1).

[5]魏新,邱黎强.中国城镇居民家庭收入及教育支出负担率研究[J].教育与经济,1998,(4).

[6]迟巍,钱晓烨,吴斌珍.我国城镇居民家庭教育负担研究[J].清华大学教育研究,2012,(3).

[7]殷红霞,罗剑朝.高等教育家庭相对成本比较及教育投资决策行为分析[J].北京航空航天大学学报(社会科学版),2007,(3).

[8]袁连生.我国居民高等教育支付能力分析[J].清华大学教育研究,2001,(3).

[9]张艳梅,赵桂梅.城镇居民家庭教育支出畸形增长分析与对策[J].北方经济,2006,(12).

[10]黄照旭.我国不同收入家庭高等教育支付能力及经济负担分析[J].教育科学,2010,(6).

[11]沈百福,颜建超.我国城镇居民教育支出的地区差异及变化[J].复旦教育论坛,2012,(6).

[12]涂瑞珍,林荣日.上海城乡居民家庭教育支出及教育负担状况的调查分析[J].教育发展研究,2009,(2).

[13]Johnstone D B. Sharing the costs of higher education:Student financial assistance in the United Kingdom,the Federal Republic of Germany,France,Sweden,and the United States[R]. New York:College Board,1986.

[14]Johnstone D B. Institutional differentiation and the accommodation of enrollment expansion in Brazil,Washington,DC:the World Bank,Latin American and the Caribbean Regional Office[J]. LCSHD Paper Series,1998,(29).

[15]D. B.约翰斯通.高等教育财政:问题与出路[M].沈红,李红桃,译. 北京:人民教育出版社,2004.

[16]易红郡.西方教育公平理论的多元化分析[J].湖南师范大学教育科学学报,2010,(4).

[17]Coleman J S,Campbell E,Hobson C,et al. Equality of educational opportunity[R]. Washington DC:U.S. Government Printing Office,1966.

[18]曹健,郭彩琴.对教育公平和教育效率关系的理解[J].苏州大学学报(哲学社会科学版),2003,(1).

[19]袁同凯,郭淑蓉.回顾、评述与反思:教育公平问题研究综述[J].民族教育研究,2013,(6).

[20]涂瑞珍.上海城乡普通居民家庭教育支出及教育负担状况实证研究[D].上海:复旦大学,2009.

[21]韩睿娟.农村家庭收入与高等教育支出关系研究—以山西省S县300个样本调查为例[D]. 新乡:河南师范大学,2010.

[22]中国经济网. 中国城乡居民收入比13年来首次缩小至3倍以下[EB/OL].[2015-01-20](2016-01-01). http:// www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201501/20/t20150120_4384230.shtml.

[23]吴明隆.问卷统计分析实务—SPSS操作与应用[M].重庆:重庆大学出版社,2010.

[24]Tansel A,Bircan F. Demand for education in Turkey:A tobit analysis of private tutoring expenditures[J]. Economics of Education Review,2015,25(3).

[25]Hannum E,Zhang Y,Wang M. Why are returns to education higher for women than for men in Urban China?[J]. China Quarterly,2013,215(215).

[26]谷宏伟.转轨时期中国低收入家庭教育投资分析[M].北京:中国金融出版社,2003.

[27]赵鑫.美国促进高等教育机会公平举措与启示[J].黑龙江高教研究,2012,(8).

[28]崔玉平.高校的学费折扣与学费定价[J].教育发展研究,2006,(2).

[29]王璐,孙明.英国大学生学费与资助政策改革及启示[J].比较教育研究,2006,(7).

[30]约翰·罗尔斯.正义论[M].何怀宏,何包钢,廖申白,译.北京:中国社会科学出版社,2001.

[31]Liu Chengfang,Zhang Linxiu,Luo Renfu,et al. Early commitment on financial aid and college decision making of poor students:Evidence from a randomized evaluation in rural China[J]. Economics of Education Review,2011,30 (4).

[32]李春玲.教育不平等的年代变化趋势(1940—2010)—对城乡教育机会不平等的再考察[J].社会学研究,2014,(2).

[责任编辑:罗雯瑶]

The Higher Education Burden Rate among Urban and Rural College Students’ families and Its Influencing Factors: A Survey Based on Undergraduates at S University

CUI Yu-ping WU Ying

( School of Education, Soochow University, Suzhou, Jiangsu 215123, China )

As the widening gap between the income of urban and rural residents, the contradiction between the equal tuition fees standard and the principle of sharing the costs of higher education is very prominent, especially in rural families. Based on the survey data of undergraduates in S University and by using quantitative calculation and regression analysis models, this paper studies higher educational burden rate of college students from urban and rural families and the influencing factors. The conclusions are as follows. Firstly, there are conspicuous differences in household higher educational burden rate between urban and rural families. The figure is 13.11% and 26.64% respectively. Secondly, household disposable income and college students’ individual and family characteristics affect household higher educational burden rate to different extent, among which household disposable income is a decisive factor. Thirdly, the household income gaps between urban and rural families is a decisive influencing factor on the rate of burden. Therefore, following measures could be adopted. First, it is necessary to change the traditional pattern of higher educational tuition payment model. For example, college students are supposed to share more costs of higher education by themselves. Second, we need to put the higher educational differential charge system into use, formulate flexible college tuition fees standard, and strengthen compensation and assistance for college students from rural areas. Third, the government might as well introduced preferential policies to narrow the income gap between urban and rural areas, guide and help increase rural families' income so as to reduce the higher educational burden on rural households.

household higher educational burden rate; differences between urban and rural areas; educational fairness; questionnaire

崔玉平(1964— ),男,黑龙江林口人,博士,苏州大学教育学院教授、博士生导师,主要从事教育经济与管理研究。

全国教育科学“十二五”规划2013年度教育部重点课题“长三角区域高等教育联动改革与协调发展战略研究”(项目编号:DIA130293)的阶段性研究成果。

G40-054

:A

:2095-7068(2016)04-0086-13

:2016-02-17